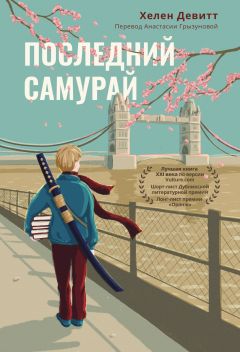

Текст книги "Последний самурай"

Автор книги: Хелен Девитт

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)

Я не мог шевельнуться, потому что он меня придавил. Тикали часы – я их раньше не замечал. Они себе тикали и тикали. Все застыло. Он задыхался, будто ему в бою досталось больше моего; он блестел глазами. Я не знал, как он поступит дальше.

В дверь постучали, и его жена сказала: Джордж?

Он сказал: Две секунды, дорогая.

Я услышал, как ее шаги удаляются по коридору. Сообразил, что можно было крикнуть. Он все блестел глазами…

Тикали часы.

Он вдруг отпустил меня и легко вскочил на ноги. Я на четвереньках убежал в угол, но он за мной не погнался. Стоял у стола, сунув руки в карманы. Улыбнулся мне и сказал любезно, как бы между прочим:

Прости, это было ни в какие ворота. Я сожалею, что сорвался. Такое бывает – я вспылю, но зла никогда не держу.

У меня в голове еще звенело.

Волосы упали ему на лицо; глаза его сверкали. Он походил на Роберта Доната в «39 ступенях»; он был как прежде, когда рассказывал про атом и преобразование Фурье.

Он сказал: Разумеется, тебя надо свести с нужными людьми.

Я сказал: То есть я все равно могу заняться астрономией?

Он засмеялся. Он сказал: Я расстроюсь, если тебя отвадил!

Он воздел бровь, эдак загадочно, с самоиронией. Глаза его весело сверкали, будто он ничего не высчитывал внутри.

Я только надеялся, что не будет фингала.

Я сказал: И мне все равно поступать в Уинчестер? Вы все равно хотите дать мне рекомендацию?

Он по-прежнему улыбался. Он сказал: Да, тебе обязательно надо поступать.

Он улыбнулся и сказал: Непременно сошлись на меня.

3

Настоящий самурай отразит удар

В четверг в 21:00 Роберт Донат опять выступал по телевизору. Сиб завороженно смотрела. Я читал «Сайентифик америкэн».

Там была статья про человека, который исследовал Антарктиду и снова собирался в экспедицию. Там была статья про человека, который новаторски подошел к проблеме солнечных нейтрино. Я прочитывал абзац-другой и перелистывал страницу.

Порой я вспоминал девочек, которые мне не сестры, а порой доктора Миллера, но в основном я вспоминал нобелевского лауреата, двойника Роберта Доната, как он перебирает листки с преобразованием Фурье, глядит на меня, сверкая глазами, и говорит, что я блестящ и он в мои годы был один в один как я. Из статей в «Сайентифик америкэн» было неясно, считают ли авторы, что «Улица Сезам» – не тот уровень; неясно, склонны ли они в неподходящий момент заговаривать о побочных продуктах нефтепереработки; но не требовалось даже дочитывать абзац, чтобы понять: таких, как Сорабджи, я больше не найду.

Я отложил «Сайентифик америкэн» и взял книжку по аэродинамике. Иногда мне казалось, что я понимаю, а иногда было трудно вникнуть, и когда вникнуть было трудно, не поймешь, как выпутываться; я бы выпутался, если б поспрашивать человека, который не списывает потребную математику со счетов, потому что место ей веке в XVIII–XIX-м. Выучить язык может любой дурак, надо только не отступать, и рано или поздно все прояснится, а в математике надо понять одно, чтобы понять другое, и не всегда очевидно, что́ надо понять первым делом. И даже когда очевидно, ты либо разобрался, либо нет. Тратишь уйму времени, соображая, что надо знать, а потом еще уйму, пока разбираешься.

Если б я ничего не сказал Сорабджи, больше не пришлось бы так бессмысленно разбазаривать время. Во-первых, я бы в 12 лет пошел в Уинчестер, а во-вторых, если б у меня возникали вопросы, я бы спрашивал человека, который не просто знает ответы, но готов перевернуть мир ради давно потерянного сына. А если бы я пришел к Сорабджи в другой вечер – если б я еще день потратил на периодическую таблицу, – я бы не увидел доктора Миллера, и не услышал бы телефонных разговоров, и не знал бы, есть ли что увидеть и услышать. Я бы прекратил бессмысленно разбазаривать время и стал бы самым молодым нобелевским лауреатом. А так приходится все делать самому.

Я снова посмотрел на теорему Кутты – Жуковского. Не то чтобы я был намертво уверен, что хочу нобелевку. Но если ты все равно не собираешься получать нобелевку, можно и заняться чем-нибудь толковым, скажем, поплыть по Амазонке или перевалить через Анды. Если же ты все равно не переваливаешь через Анды, можно и заняться чем-нибудь толковым, скажем, нобелевку получить. А вот это всё – какие-то глупости.

Я отложил книжку по аэродинамике.

Сорабджи сверкал глазами с экрана.

Я вдруг понял, что сентиментальничать глупо.

Поклоняться надо не герою, а деньгам.

Будь у нас деньги, мы бы отправились куда угодно. Дайте нам денег, а героями мы станем сами.

С утра я собрался в библиотеку. Наступивший день все равно особо не повлияет на мои шансы получить нобелевку или спуститься по Амазонке. Мои шансы вскорости раздобыть кучу денег стремятся к нулю. Я решил для забавы перечитать когда-то любимую книжку.

«Навстречу опасности!» оказалась на руках, и я взял «На глубине полмили».

Я взял ее почитать на Кольцевой, но сначала открыл не на первой странице, а на первой сцене спуска в батисфере.

То была неописуемая полупрозрачная синева, какой я никогда не встречал наверху, она раздражала наши зрительные нервы и немало сбивала с толку. Мы сочли и назвали ее блистающей; снова и снова я брал книгу, вглядывался в шрифт и не видел разницы между пустой страницей и цветной иллюстрацией. Я призвал на помощь логику, выкинул из головы наше волнующее положение в глубинах вод, постарался здраво рассуждать об относительности цвета, но ничто не помогало. Я включил прожектор, желтее которого я, кажется, в жизни ничего не встречал, и подождал, пока он пропитает мое зрение, но едва выключил, словно давным-давно скрылось солнце – как будто и не было его никогда, – и синева синевы, снаружи и внутри батисферы, словно физически вошла в нас через глаза. Все это очень ненаучно; любой оптик или физик высмеет меня, и однако же так все и было… Мне представляется, что мы оба пережили опыт некоего нового ментального восприятия цвета.

И вдруг я вспомнил человека, который на этом абзаце из «На глубине полмили» сколотил состояние.

Я вспомнил человека, который никогда не прикидывался героем.

Он был художник. Он прочел этот самый абзац из доктора Биби. Он прочел этот абзац и сказал:

Как мне писать, если я не понимаю, что пишу?

Он сказал:

Я пишу не предметы, но цвет. Как мне писать цвет, если я не знаю, как он должен выглядеть? Разве синяя краска просто обозначает синий?

И он сказал, что надо найти батисферу или что-нибудь такое, и спуститься, и посмотреть на синий.

Он отыскал центр океанографии, но под воду они его не пустили. Тогда он пошел на верфь и поговорил с лодочником, а лодочник оказался поклонником «голубого периода» Пикассо. Лодочник готов был вывезти художника ночью, но какой ночью синий? Как-то раз в выходные океанографы уехали на конференцию, а лодочник вывез художника и отправил на глубину. И поднявшись, художник ему сказал Вы видели синий, а лодочник сказал Нет. И художник сказал Вам надо посмотреть. Я не смогу это написать, поэтому вам надо посмотреть. Покажите мне, как поднимать и спускать капсулу, и давайте вниз. Лодочник нервничал, но предвкушал спуск. Показал, как поднимать и спускать капсулу, посмотрел, как художник тренируется, поднимает ее и спускает. Потом лодочник забрался в капсулу, а художник на лебедке спустил ее за борт.

Художник так и не написал то, что увидел, – он говорил, что этого не написать.

Лодочник рассказывал:

Я за многие годы часто опускал доктора Купера и его аспирантов. Иногда какой-нибудь аспирант говорил Потрясающе. Они это в первый раз говорили, во второй. Но у них же полно работы, надо вести наблюдения, записывать. Иногда они работали в темноте, диктовали наблюдения, а иногда включали свет. Я видел кучу фотографий, пару раз смотрел по телевизору передачи про океанографию – я интересовался, я же с этим работаю, но, говоря по правде, меня самого туда особо не тянуло. Один раз ездил в отпуск на Багамы, нырял там с аквалангом.

Когда я был еще малец, у нас была картинка «голубого периода» Пикассо, это всю жизнь у меня любимый его период. Я потом накупил кучу книг про Пикассо, и все равно у меня самый любимый его период – «голубой». Меня никогда не подмывало рисовать; я в море хотел. Мальцом выходил на яхте, матросил на Дики Ломакса, а потом меня позвали на факультет океанографии. Мне порой сдается, что доктор Купер с аспирантами просто ищут повода выйти в море и спуститься в капсуле, а исследования проводят, чтоб на это деньги давали. Иногда прямо хотелось им сказать Ребята, зачем усложнять, научитесь ходить на яхте, и вся недолга.

И когда ко мне пришел мистер Уоткинс, я откликнулся, потому что понял, что он не ищет предлогов – он просто хотел спуститься. Не знаю, спустился бы Пикассо или нет, но мистера Уоткинса я за такое зауважал.

Я очень удивился, когда он посоветовал спуститься мне, и занервничал будь здоров. Оставлять у штурвала совсем новичка – так себе идея. Я ему сказал, что видел фотографии, а он все твердил Нет, нет, фотографий мало, надо самому посмотреть.

И в конце концов я подумал Ладно, сейчас или никогда, верно? Потому что профессор ни за что бы не отправил меня вниз просто посмотреть. День был безветренный, я подумал Ну, чему быть, того не миновать. Залез в капсулу, и мистер Уоткинс меня спустил.

Говорю же, я нырял с аквалангом в отпуске на Багамах. Но это совсем не похоже. Казалось бы, если ты прямо в воде, впечатление должно быть сильнее, и в некотором роде так оно и есть. Но капсула – это такой воздушный карман, и ты в нем сидишь. Ощущение такое, будто сидишь в кармане синего света – и свет синий, как вот вода мокрая.

Я поднялся, вылез из капсулы, а он эдак вопросительно на нее указал. Я кивнул, и он залез, и я напоследок еще раз его спустил. И лишь тогда сообразил, что у нас бензина почти не осталось. Лебедка работает от генератора, а мы тягали капсулу туда-сюда, чаще, чем океанографы, – они-то обычно спускались и сидели себе, наблюдали. Я сидел, смотрел, как стрелка на топливомере ползет к нулю, а когда потащил капсулу, он сказал не пора. Я подождал еще, потащил капсулу, он сказал Не пора, но уже надо было. Только я его на поверхность вытянул, мотор заглох. Он выбрался на палубу, я показал на топливомер, а он кивнул и сел. Пришлось мне к берегу идти под парусом. И за все время мы оба ни слова не произнесли.

Лодочник говорил, что потом-то хочешь подобрать слова, но сначала это так прекрасно, или, точнее, прекрасно – это слово, которое подберешь потом, но сначала это настолько огромнее, что говорить больно. Он сказал, что зауважал мистера Уоткинса, потому что по глазам увидел, что тот понял, как оно огромно и как больно говорить. Многие бы шуточку из себя выжали, но мы оба понимали, что для шуточек оно слишком огромно, и оба понимали, что оба это понимаем.

О художнике были и другие истории – потом он решил, что не может писать синий. Решил, что должен увидеть белый, и уговорил пилота отвезти его на станцию на крайнем севере Канады.

Он сказал Я должен остаться один в белом и в тишине. Он пошел по снегу и одолел много миль, и его увидел белый медведь, один из самых проворных, самых свирепых убийц на земле. Он увидел, как медведь бежит к нему, и мех у медведя грязный, желтовато-белесый на чистом белом снегу, а потом грохнул выстрел, и медведь упал замертво. Смотритель станции пошел за художником и пристрелил медведя, когда тот напал. Медведь лежал на снегу, и шкуру его запятнала красная кровь, и красная кровь забрызгала белый снег.

Потом художник вернулся в Англию. Он увидел белый, увидел красный, и вернулся в Англию посмотреть на красный еще.

Он пришел на скотобойню и сказал менеджеру, что ему нужна кровь. Менеджер спросил, сколько крови, и художник сказал, что ему нужно наполнить ванну, а менеджер ответил, что, увы, это слишком мало, не стоит свеч. Скотобойня продавала кровь мясокомбинату на сосиски, на телячий рубец, на собачий корм, и эту кровь она продавала сотнями, тысячами галлонов, а продать 40 или 50 галлонов на ванну не стоит свеч.

Художник решил, что если не стоит свеч продавать 40 или 50 галлонов, никто не заметит их пропажи. Он подождал в пабе у скотобойни, и около 19:00 вошел человек, у которого руки были в крови. Художник купил ему выпить, постепенно перешел к вопросу крови, и человек обещал покумекать, чем тут помочь. У художника был белый фургончик, в котором он порой возил картины. Он отогнал фургончик на улицу у скотобойни, и назавтра тот человек под каким-то предлогом задержался на работе, а потом вышел к задней двери. Художник привез пять пластмассовых баков для садового мусора, и человек наполнил их кровью; таскать их в фургон пришлось вдвоем. Человек поехал к художнику домой, помог втащить баки по лестнице. Они вылили кровь в ванну, и человек ушел.

Художник разложил на полу в студии листы бумаги, выложил бумагой дорожку из студии до ванной, и пол в ванной тоже. Он пошел в ванную и поставил там видеокамеру на штативе. Включил и залез в ванну. Посидел в крови, держась за края, потом лег, отпустил края, опустил коленки вбок и погрузился в кровь целиком. Потом рассказывал, что открыл глаза, но кровь была не такая красная, как он надеялся.

Потом он сел, и с волос по лицу потекла кровь, и он открыл глаза и посмотрел в камеру.

Он встал и вышел из ванны, и по бумаге пришел в студию, и там ложился то на один лист, то на другой. На последних листах следы были редки и светлы, потому что почти вся кровь сошла, а остатки подсыхали.

Когда листы высохли, он их убрал и положил новые. Вернулся в ванную, снял окровавленную одежду, уронил на пол и снова залез в ванну. Повторил всю процедуру заново.

Так он делал снова и снова, и наконец в ванне осталась только лужица. Он зачерпнул чашкой, сколько вошло, и поставил чашку на край ванны, а потом включил воду и наполнил ванну до краев, и лег в воду, и камера записала, как его окровавленное тело лежит в прозрачной воде.

Он встал, вышел по бумаге, лег на бумагу.

Вернулся в ванную, спустил воду, налил снова и снова залез.

Смыв всю кровь, еще раз наполнил ванну чистой водой и вылил туда чашку крови.

Потом спустил кровавую воду и продал первую серию кровавых полотен за £ 150 000. Называлась серия «Допустим, коричневый = красный».

Он и прежде был довольно известен, отчего этот новый его уклон и продался за £ 150 000, а когда «Допустим, коричневый = красный» ушла за £ 150 000, все очень заинтересовались другими его работами, тоже с интересными названиями, и все они распродались еще дороже. В конечном итоге пришли к общему мнению, что интереснее поздние работы, где кровь высыхает или разбавлена водой, но существовало два лагеря, некоторым брутальные ранние работы нравились больше. Фотоколлаж с ванной, проданный за £ 250 000, нравился всем, и видеоинсталляция тоже. У всех работ были интересные названия, ни одна не называлась «Кровавая баня» или «Это не красный» – так слишком очевидно, а художник был умен. И потом в интервью говорил, что все цвета вокруг нас мертвы, но с кровью это проще разглядеть, и порой ради ясности ты вынужден рискнуть и высказаться банально. Еще он сказал, что видя коричневый, все думают о цвете крови, но никто не думает о других цветах, видя другие цвета. Потом он наполнил ванну синей краской, все повторил и назвал это «Допустим, синий = синий».

«Допустим, синий = синий» сочли тоньше и пронзительнее, чем «Допустим, коричневый = красный», и к тому же это уютнее развешивать по стенам в домашней обстановке. Отдельные работы продавались за £ 100 000, а анонимный американский покупатель приобрел всю серию за £ 750 000, и художник очень разбогател.

Публика, естественно, ждала, что теперь он так же поступит с белым – скажем, пустой белый холст, ничего не нарисовано, только подписано, и все это, очевидно, должно называться «Допустим, белый = белый». С его репутацией он вполне мог такое сотворить. Говоря точнее, сотворить это мог кто угодно, но он мог сотворить и получить за это больше £ 100 000. Однако он не любил очевидных ходов и многие годы сопротивлялся созданию этой неминуемой работы. Он отправился искать другие цвета: ему теперь хватало средств покупать наркотики за любые деньги, и в основном он прибегал к ЛСД и еще кое-каким, и в жизнь вернулись цвета. Не совсем правдиво утверждать, что они положили конец его работе, поскольку для создания «Допустим, белый = белый» или даже лукавого «Без названия», чье появление кое-кто прогнозировал, требовалась не совсем работа. Он уехал в Штаты, и публика шутила, что он теперь увлечется политикой и напишет «Допустим, черный = белый», и как это будет замечательно. Но он только нюхал кокаин, говорил, что должен увидеть мир, каким видят его люди, способные позволить себе купить его работы, и его арестовали и предъявили обвинение в попытке дачи взятки, а также в хранении, потому что он сказал полицейской при исполнении, что она неплохо наживется, если потихоньку прикарманит его фотографии и отпечатки пальцев.

Между прочим, после такого успеха «Допустим, синий = синий» художник послал одну маленькую работу Лодочнику. Окунул большой палец в синюю краску и оставил отпечаток на грубой бумаге. Потом шприцем для анализов взял из вены 50 кубиков крови, окунул в нее перо и написал внизу: «Допустим, синий = синий». Приложил к этому открытку, а в открытке написал Вы поторопились меня поднять. Работа была маленькая, но совершенно уникальная. Лодочнику она нравилась меньше, чем Пикассо «голубого периода», и он продал ее за £ 100 000, а на них купил себе небольшую яхту, а потом и батисферу, и спускался в карман синевы, когда в голову взбредет.

Художник больше никогда не видел синего.

Сибилла брала меня на «Допустим, коричневый = красный» в галерею «Саутбэнк», но я был слишком мал и не оценил по достоинству. Потом, когда мне было лет восемь, в 1995-м, мы сходили на «Допустим, синий = синий» в «Серпентайн». Сибилла считала, что «Допустим, коричневый = красный» и «Допустим, синий = синий» должны стать Рождеством и Распятием следующей половины столетия и что позднейшие художники поймут их лучше. Тогда я уже мог оценить по достоинству, но все равно это не самый любимый мой художник.

Однако теперь я вспомнил, как он что-то послал Лодочнику, и отдельно вспомнил, как он настаивал, чтобы Лодочник посмотрел сам, и вспомнил, как он на многие мили ушел в белый. Я подумал, если попросить у него денег на переход через Анды на муле, дело, может, и выгорит.

У художника была студия в старом пакгаузе на пристани Батлер-Уорф за Тауэрским мостом. Потом квартал перестроили – это было еще до того, как художник стал заколачивать миллионы фунтов на смерти цвета. И он переехал на старую фабрику неподалеку от Коммершл-роуд, в контейнере для строительного мусора нашел ванну, притащил на фабрику и сам подключил к водопроводу. Потом, когда вышла «Допустим, коричневый = красный», рынок недвижимости рухнул, а когда вышла «Допустим, синий = синий», съемщиков уже сплошь и рядом выселяли за неуплату. И художник выкупил целый пакгауз на участке неподалеку от Брик-лейн, который застройщик планировал застроить. Здесь художник останавливался, приезжая в Лондон, хотя обычно жил в Нью-Йорке. Иногда он летал в Южную Африку или Полинезию, но это, видимо, не помогало.

Я читал, что он приехал в Лондон на свою ретроспективу в Уайтчепелской художественной галерее.

Я доехал по Кольцевой до «Ливерпуль-стрит» и поднялся на улицу.

Сначала на всякий пожарный я сходил на выставку. Вход туда был платный – вот какой он стал фигурой и вот как быстро все менялось в мире искусства. В Сент-Мартине и после учебы, в двадцать с хвостом, он считался любопытным и многообещающим художником, но если бы в 27 лет не создал «Допустим, коричневый = красный», все бы разочаровались и забыли, а поскольку он создал, ему уже проводили ретроспективу и сравнивали его с Ивом Кляйном[127]127

Ив Кляйн (1928–1962) – крупный французский художник, пионер перформанса, одна из ведущих фигур движения нового реализма, считается предтечей поп-арта и минимализма.

[Закрыть].

Посмотрев выставку, я подошел к стойке и сказал: А где мистер Уоткинс?

Девушка за стойкой мне улыбнулась.

Она сказала: По-моему, его тут нет. Он, конечно, приходил на открытие, но не каждый день появляется.

Я сказал: Но у меня записка ему от мистера Креймера. Я думал, он здесь, я его везде ищу. Вы не знаете, где он?

Она сказала: Если хочешь, оставь записку мне, я передам.

Я сказал: Но это срочно. Мистер Креймер велел лично в руки передать. У него же студия тут по соседству?

Она сказала: Я все-таки не могу дать тебе такую информацию.

Я сказал: Ну, позвоните в офис мистера Креймера, а они скажут мне.

Она набрала номер, но там было занято. Она еще несколько раз набрала, но там было занято. Кто-то подошел, попросил им помочь. Она помогла, набрала номер, но там было занято.

Я сказал: Слушайте, я понимаю, у вас работа такая. Но что тут страшного? Либо меня послал мистер Креймер, и от мистера Уоткинса уплывает сделка на миллион долларов. Либо он меня не посылал, и паренек с прибабахом попросит у мистера Уоткинса автограф. Это что, конец света? На миллион долларов конец света?

Она засмеялась.

Сам ты конец света, сказала она.

Написала что-то на бумажке и дала мне.

Ладно, сказала она. Скажи уж правду. Тебя мистер Креймер посылал?

Я сказал: Ну еще бы не посылал.

И выудил из кармана конверт.

Вот, видите? Так что я побегу.

Она сказала: Нет, погоди, и дала мне другую бумажку.

Я выбежал за дверь.

Фабрика стояла за большими ржавеющими воротами, в которые пролезет грузовик, а в одной створке была дверца. Дверца была заперта. Я пару раз позвонил, постучал в ворота, но никто не пришел.

Я свернул в переулок, потом направо и опять направо, на улицу на задах. Тут тоже все выкупил застройщик, и теперь ленточные дома отгораживал деревянный забор. На заборе значилось название охранной фирмы, но в заборе были дырки, оторванные доски; в дырки пробивались кусты. Я залез. На месте дома была яма, а дома по бокам подперты железными лесами. Я пошел насквозь. И уперся в заднюю стену фабрики со стеклом поверху.

В конце бывшего сада росла старая яблоня. Я лез, пока не удалось заглянуть через стену.

Я увидел забетонированный двор – в трещинах росли одуванчики и трава. На задней стене пакгауза висела железная пожарная лестница, куча окон перебита.

Земля за стеной была ниже, чем с моей стороны, – если прыгать, выйдет футов 20. Но стена была из очень старых кирпичей, и раствор везде крошился.

Я лез по ветке, пока она не свесилась за стену, повис на руках и поискал на стене, где поставить ногу. Поставил одну, поставил другую, нашел, где зацепиться руками. Слез, кирпич за кирпичом. И пошел к пакгаузу.

Проникнуть внутрь оказалось несложно. Я по водосточной трубе добрался до пожарной лестницы, поднялся на пролет и залез в разбитое окно.

Я уже сомневался, что пришел куда надо. Может, девушка в Уайтчепеле меня все-таки провела. Я очутился в комнате с бетонным полом и грудой битого кирпича в углу. Я переходил из комнаты в комнату – везде то же самое.

Я спустился по лестнице. Зашел в темную комнату без окон. Свет только из двери, и я двинулся туда ощупью. Оказался в очередной комнате с битыми окнами – опять крошащийся бетон и битый кирпич в холодном сером свете. Вдоль стены почти до потолка груда досок, истрескавшихся и покоробленных, а рядом на полу кучки какой-то пыли. Я пригляделся, и они оказались горками крошечных хлопьев краски.

Тут я что-то услышал. Мерный металлический стук – как будто инструмент по камню. Я пошел на звук за дверь в следующую комнату, потом в следующую, потом в следующую, но видел только новые горы досок, новые наносы краски. Потом я вошел в очередную дверь, и у дальней стены на ящике из-под молока сидел человек в черной вязаной шапке и выцветшем черном комбинезоне. В руке у него была стамеска или, может, просто отвертка, и он отковыривал краску со стен. Стены футов на пять от пола были выкрашены какой-то блестящей чернотой, только перед человеком пятно голого бетона, и рядом еще одна голая бетонная стена, и длинный курганчик хлопьев краски, точно кротовый след.

Я сказал

Извините, не подскажете, где найти мистера Уоткинса?

Он сказал

Что видишь – все твое.

Я не знал, что сказать. Я сказал

Это была ягнячья кровь?

Он засмеялся.

Вообще-то да. А ты как додумался?

Я сказал

Ты очистился от греха, ты к Иисусу пришел?

Дочиста ли ты омыт кровию Агнца?

Веришь ли ты, что Он милосерден, если ты веру обрел?

Дочиста ли ты омыт кровию Агнца?

Кровию ты омыт,

Дочиста ли ты омыт кровию Агнца?

В чистых ли ты одеждах? Убелил ли ты их?

Дочиста ли ты омыт кровию Агнца?

Он сказал

Я не знал слова, но да.

Я сказал

Это не всё. Там еще два куплета. Дальше так:

Каждый ли день ты со Спасителем об руку ходишь?

Дочиста ли ты омыт кровию Агнца?

Каждый ли миг свой подарить распятому хочешь?

Дочиста ли ты омыт кровию Агнца?

Так отложи одежды, замаранные грехом,

И омойся дочиста кровию Агнца

Если душа грязна, омойся в источнике сем

О, омойся дочиста кровию Агнца![128]128

«Дочиста ли ты омыт кровию Агнца?» (Are You Washed in

[Закрыть]

Кровию ты омыт, Дочиста ли ты омыт кровью Агнца – это припев.

Он сказал

Как ни странно, раньше никто и не думал спрашивать. Странно, да? Ты бы видел его лицо, когда я попросил.

Он сказал

Такое устроить – работенка не дай боже. Они мелкие твари, в них немного – где-то пара пинт, их штук 50 понадобилось.

Он сказал

Я хотел посмотреть, как знание о средстве повлияет на смысл. Потом решил, что это банально. Ну, думаю, и черт с ним, Рембрандт начал жену Лота, а потом превратил ее в «Вирсавию и старцев», я взял и передумал, делов-то.

Я сказал

Сусанну.

Он сказал

Что?

Я сказал

«Сусанна и старцы». Вирсавия – это жена Урии Хеттеянина, которого царь Давид послал на войну, чтобы крутить роман с его женой.

Он сказал

Да неважно. Главное, я тогда подумал, что это чересчур. Ну то есть мне правда на религию положить с прибором. Мне цвет был важен. Мне важен был тот медведь, честно. Я бы прикончил этого идиота, который его убил. Если по правде, мне бы вряд ли понравилось, чтоб меня задрали, но если идиот хотел услужить, пристрелил бы меня и оставил медведю. Все больше пользы. Медведю сытный обед, а я бы остался. Там все такое белое. Белый летает, замерзает, под кожу пробирается.

Он опустил отвертку и вытащил сигаретную пачку.

Он сказал

Куришь?

Я сказал

Нет.

Он закурил и сказал

Воспитание у меня так себе, но всему есть предел. Человек два дня за мной тащился, жизнь мне спас, и меня, конечно, будем честны, слегка потряхивало, я собирался замерзнуть до смерти, как-то я не смог настоять и там остаться. И я уехал из этой белизны, а когда вернулся в Англию, в голове все путалось. Я понимал, что надо переходить к красному, но в голове путалось, и мысли запутались в клише, и я их не распутал, и в таком вот рехнутом состоянии поехал на скотобойню, обо всем договорился, и скотобойня дала мне кровь 50 ягнят.

Он сказал

Я как только начал, сразу понял, что зря. Банально, иррелевантно, но начинать заново не было сил. Я как подумал, что опять туда поеду, попрошу коровьей крови, или овечьей, или лошадиной, и все заново, – ну еще не хватало.

Он сказал

И я решил: умолчу об этом и погляжу, что будет, а если кто спросит, скажу правду. Я о своей работе не вру. Слегка удивился, что никто не допер, но людей вера особо не интересует, так что, может, и нечему удивляться.

Он сунул сигарету в рот, подобрал отвертку и принялся ковырять стену.

Вынул сигарету изо рта и раздавил ногой.

Он сказал

Ты за этим пришел? Удовлетворить любопытство?

Я хотел сказать да.

Я представлял, как он опускается в ванну крови, и не представлял, как он посылает лодочника вниз, в карман синевы. Я был рад, что он мне никто. Но я пришел и не мог уйти, не сделав того, зачем пришел.

Я обнажил свой бамбуковый меч и поднял над головой.

Я сказал

Я пришел удовлетворить любопытство.

Я изящно, плавно отвел меч назад.

Я сказал

Я хотел повидаться с вами, потому что я ваш сын.

Он сказал

От кого?

И я сказал, от облегчения ослабев

Что?

А он сказал

Кто твоя якобы мать?

Я сказал

Вы ее, скорее всего, не помните. Она говорила, вы оба напились.

Он сказал

Как удобно.

Я сказал

Неважно.

Он сказал

Ты же за деньгами пришел? Хотел голову мне заморочить. В следующий раз выбирай получше.

Я сказал

Это не так просто. Если выбрать, а потом будешь ему обязан, можно и разочароваться.

Я сказал

Вы видели «Семь самураев»?

Он сказал

Нет.

И я объяснил про фильм, а он сказал

Я не понимаю.

Я сказал

Вы послали лодочника вниз посмотреть на карман синевы. Он сказал, что видел фотографии, а вы сказали, что фотографий мало. Я думал, вы поймете, почему я хочу на муле перевалить через Анды. Я думал, за это стоит сражаться на бамбуковых мечах.

Он сказал

То есть победа за мной.

Я сказал

Настоящим мечом я бы вас убил.

Он сказал

Но мечи ненастоящие.

Это правда, что я ему не сын и что это вранье.

Наверное, он неважно понял про фильм.

Камбэй проверяет самурая, который ему интересен: Кацусиро встает за дверью с палкой.

Первый претендент – хороший боец, отнюдь не трус; он заходит в дверь и отражает удар. Он обижается на обман, а перспектива сражаться за то, чтоб трижды в день покормили, его оскорбляет. Но второй разгадывает обман, не заходя, и смеется, и соглашается из интереса к самураю.

Я сказал

Вы безусловно разгадали обман. Простите, что побеспокоил. Надеюсь, вы найдете, что ищете

но подумал, что если человек с такими деньгами покупает это серое здание с серым светом, ему придется очень долго искать здесь цвет. Он, наверное, больше денег заработает, соскребая краску.

Я повернулся и пошел назад через три темные комнаты, вышел на лестницу, спустился на первый этаж. Я дошел до ворот, и тут на лестнице раздались шаги.

Я повозился с замком, и в конце концов открыл, и толкнул дверь, но она была на цепочке и вырвалась из рук. Я ее закрыл, снял цепочку и выбежал на улицу. Побежал.

Я слышал шаги за спиной и прибавил ходу. У него ноги длиннее. Рука схватила меня за локоть, и мы остановились.

Небо уже совсем посерело. Небо серое, улица серая, большое стеклянное офисное здание отражало серое небо, серую улицу, серого мужчину, серого мальчика. В этом ужасном свете лицо у него было свинцовое, уродливое, мертвое и засушенное.

Он сказал

Ну-ка пошли. Навестим Атлантиду.

Он снова побежал и потащил меня за собой. Он пробежал кучу улочек, а потом мы оказались на Брик-лейн. Он побежал по ней, мимо лавок с сари, мимо индийских кондитерских, мимо мусульманских книжных и наконец взлетел по ступенькам кирпичного дома и втащил меня в дверь.

Там было очень ярко-бело – пожалуй, не полярный белый. Справа лестница наверх. Слева дверь, и мы зашли туда; коридорчик, стены оклеены открытками, потом другая дверь.

Мы вошли и оказались в очень высоком, очень длинном зале, где по стенам и на стойках сплошь горшки и тюбики и бруски и бумага сотен цветов. Мы встали у кассы. Двое в очереди обернулись и вытаращились, один продавец сказал

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.