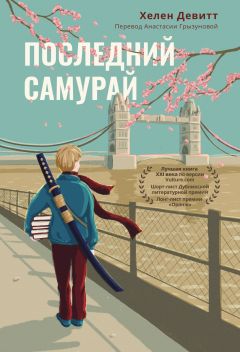

Текст книги "Последний самурай"

Автор книги: Хелен Девитт

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)

Я еле сдерживал хохот.

Помогло?

Не то слово! Сколь ни силен был соблазн избавиться от ребенка, она не могла вручить дитя чудовищу – репутация дороже. Вместо этого она отправилась к газетчикам и продала историю таблоидам – дескать, ей совесть не позволяет брать деньги у столь растленного отца. Газеты, разумеется, пришли в восторг. Жалко, что я не припас статей – помню, был один решительно убийственный заголовок, «Пятеро в папашиной постели». Увидел на лотке, ржал как конь – но по дурости не купил пару-тройку сотен, друзьям разослать. Век живи – век учись. Разумеется, своих претензий она не опровергла, и кое-кого вся история коробила, но это невеликая плата за спасение. Ты завтракал?

Да.

Я нет. Позавтракай еще раз.

Ладно.

Сам поразился, услышав свой голос. Потом решил, что так невежливо.

Спасибо.

С превеликим удовольствием.

Я пошел за ним по квартире. Все зимы, которые я помню, я только и делал, что сидел в каком-нибудь музее, разглядывая экспозицию или делая вид, будто разглядываю, и теперь почувствовал себя как дома. Кинжалы с надписями на магриби. На столике роскошный Коран восточным куфи. Не менее роскошная коллекция керамики по стенам, на полках и стратегически расставленных столиках, в основном расписанных тем же куфическим шрифтом восточной, наиболее стилизованной разновидности. Там, где на стенах осталось место меж бесценных кинжалов и керамики, висели бесценные персидские миниатюры. Я вспомнил про сердце. Может, получится уговорить Сегети расстаться с каким-нибудь небольшим произведением искусства, по которому он не будет скучать, – я бы вместо сердца продал его.

Мы пришли в столовую. У двери на столе стоял телефон. Сегети взял трубку и попросил кого-то принести еще прибор.

Так или иначе, продолжал он, ведя меня к столу, впоследствии я научился осмотрительности. Взял за правило держаться с безукоризненной вежливостью с начала до конца – ничто так не бесит людей, совершающих нечто вопиющее. Подгоняемые злостью, они рано или поздно себя выдают. Я нахожу, что в грубости и оскорблениях нет никакой нужды.

По выучке мастера знать, сказал я.

Ты очень любезен. Это, как видишь, всего лишь побочный продукт весьма пестрой карьеры. Смею предположить, что объекты первых твоих попыток были людьми подостойнее и не путались с таким множеством женщин. Естественно, они тебя восприняли гораздо более au serieux[136]136

Серьезно (франц.).

[Закрыть].

Он принялся накладывать еду себе на тарелку и жестом велел мне взять с него пример. Я в жизни не видал столько еды на одном столе. Десятка три яиц – болтунья, вареные, пашот, глазунья, бенедикт, омлет и все прочее, что можно сотворить с яйцом + затем сложить в серебристые электрокастрюли, чтоб не остыло. В корзине аппетитной горой громоздились штук двадцать или тридцать всяких плюшек. В опустошенных зубчатых корках трех разделенных напополам зеленых дынь лежали фрукты, нарезанные полумесяцами и звездочками. В большой корзине фрукты au naturel[137]137

В натуральном виде (франц.).

[Закрыть] – в основном такие, каких мы никогда не покупали в «Теско», потому что они по 99 пенсов за штуку. На крутящейся серебряной подставке – два сорта горчицы, три сорта чатни, пять сортов меда и джем двенадцати разновидностей. Блинчики с семью начинками. Копченый лосось и еще что-то – по-моему, копченая селедка. Стеклянные графины со свежевыжатым апельсиновым, ананасовым, томатным, гуавным и манговым соком. Кофе, чай и горячий шоколад в серебряных сосудах и серебряная ваза взбитых сливок к горячему шоколаду.

Я решил начать с дыни, сырного омлета, трех плюшек, сока гуавы и горячего шоколада.

Я сказал: Вы сочли, что в двадцать разом она не поверит?

Он сказал: Отчего бы и дома не жить комфортно, как в приличном отеле?

Я сказал: Отчего пятеро в постели особо аморально? Оттого что брачная верность возможна максимум с одной женщиной? Или оттого что женщины могут обратиться к гомосексуальным практикам, а считается, что это противоречит воле божества?

Он сказал: В 9 случаях из 10 женщина предпочтет, чтобы ей не сообщали то, чего она не хочет знать.

Он сказал: В 99 случаях из 100 полезнее знать, что́ люди полагают неправильным. Если прижмет, нужно уметь читать мысли противника; что пользы думать, как ему надлежало бы разыграть свою руку.

Я подлил себе горячего шоколада и взял еще плюшку.

А как вы обратились к дипломатической карьере? с изысканной деликатностью осведомился я.

Он рассмеялся.

О, по чистой случайности. С друзьями поплыл в круиз. На судне забарахлил мотор, мы застряли в гватемальском городишке. Естественно, могли поехать по домам – турагентство оплатило бы самолет до столицы, – но в городишке были просто восхитительные люди. Местная шишка обожал бридж, но от мира, понятно, был довольно-таки отрезан – он нас на руках носил. Закатывал приемы, танцы устроил – во многом даже лучше, чем на борту. Многие пассажиры, конечно, разъехались, а мы с Джереми задержались.

Хозяин наш был британец, но женился на местной. Выращивал бананы – там почти все выращивали бананы, – и еще его назначили британским консулом. По-английски никто особо не говорил, мы по-испански ни бум-бум, но бриджу это, естественно, не мешает.

В общем, мы прожили там пару недель, и взбрело мне в голову прокатиться по окрестностям – дороги такие, что лучше бы никаких, и наш хозяин инспектировал поместье в основном верхом. Я одолжил лошадь – крупная, сильная, родословной почти никакой, зато выносливая. Седло – большой кожаный квадратный короб, огромная лука в серебряных заклепках – не верх элегантности, но удобно. И я ускакал, а с собой проводником взял мальчика с плантации. Мальчик вскоре занервничал, замахал руками – дескать, надо возвращаться, а я, как ты помнишь, по-испански ни слова. Не послушался его – мы как раз въезжали на склон, я желал поглядеть на равнину сверху.

В конце концов мы забрались на холмы и попали в деревушку. Вокруг ни души. Я хотел пить, спешился, пошел искать воду. Из дома выбежала женщина, вся в слезах – сказала что-то непонятное и указала вверх по дороге.

Я снова сел в седло и поехал вверх по дороге. Проводник сопровождать меня решительно отказался. Дорога свернула, и я увидел… короче говоря, я увидел такое, о чем в больших компаниях рассказывать не так занимательно, как о моих гипотетических подвигах. Солдаты, много могил и крестьяне, под прицелом махавшие лопатами. Меня заметили, стали стрелять – естественно, я галопом ускакал прочь.

Он положил в чашку три ложки сахара и залил их кофе. Разломил круассан, намазал маслом и вареньем из гуавы.

Он сказал:

Разумеется, я говорю и полагал тогда – ничего не поделаешь, можно только спасать свою шкуру. Но на обратном пути меня это грызло. Я все думал: а вдруг, если бы я выехал в поле, это бы их остановило? Вдруг хватило бы свидетеля, чтобы их остановить? Однако там такая глухомань. Меня бы пристрелили, бросили в канаву, никто бы и не узнал. Но на обратном пути я все думал об этом, и так и эдак. Не могу тебе описать, каково на это смотреть – на эту дыру, от которой отвернулся Господь. Я подумал: будь я проклят, если весь остаток жизни буду себя уговаривать, что не трус. Я подумал: что-то ведь можно сделать.

Ближе к вечеру я вернулся на плантацию и рассказал хозяину, что видел. Он объяснил, что другие плантаторы зачищают индейцев, пытаются зачистить – привезли новую технику, им больше не нужна толпа народу с мачете. Индейцы сопротивлялись, цеплялись за свои деревни, приехали войска – индейцев убивали – ничего не поделаешь – власти чудовищно коррумпированы.

Ну, естественно, я понимал, что идти к властям жаловаться толку нет. Примчаться и в одиночку всех спасти – по-прежнему так себе идея. Но меня вдруг посетила гениальная мысль. Ты слышал о Рауле Валленберге?

Нет?

Ну конечно, ты еще мал. Во Вторую мировую он был шведским консулом в Будапеште. Пришли нацисты, стали высылать евреев в концлагеря. А Валленберг стал выдавать шведские паспорта! Евреи стояли в очереди на вокзале, ждали, когда их распихают по вагонам и отправят на бойню, и тут появлялся Валленберг и говорил эсэсовцам: Этот человек – шведский гражданин, я вам запрещаю его забирать! Разумеется, ни один из них не говорил по-шведски! Волшебно!

Так или иначе, я сказал моему другу, что нет ничего проще – надо смотаться туда с кипой британских паспортов, раздать их, и дело в шляпе!

Мой хозяин оказался в пренеприятнейшем положении. Он обильно нес околесицу, которую я позабыл, – что-то про священный долг консула, – по-моему, он все-таки не произносил «священный», но смысл ясен. По моему убеждению, едва ли существует способ достойнее служить королеве, нежели предоставить ее защиту несчастным крестьянам, которых расстреливают вооруженные головорезы! Это убеждение я высказал и ему – он был очень расстроен, но, честное слово, ничего не мог поделать. Беда была в том, что он прожил там слишком долго – ему было что терять, его положение станет невыносимым. Я сказал, что он женат на местной – может, среди правонарушителей есть и ее родня.

Он понимал, что я не слишком доволен, и ему все это тоже мало нравилось. Наконец он предложил сделку. Он сказал, что мы играем в пикет и он ставит содержимое некоего сундука. Что именно в сундуке, он не помнит; если я выиграю, все мое. А я поставлю тысячу фунтов.

Я согласился, поскольку больше ничего не оставалось, но предложение было совершенно несусветное. Пикет неплохая игра – пожалуй, для двоих одна из лучших, – но она больше зависит от случайности, нежели бридж, а к тому же я в нее толком не вникал, и в смысле мастерства, насколько пикет допускает мастерство, у меня особого преимущества не было. Играй мы в бридж, я безусловно выиграл бы, хотя он играл неплохо; а так я не мог поручиться за исход.

Игра вышла отвратительная с первой до последней минуты. Карты мне выпали плохие, играл я без блеска – старался выиграть, стабильно проигрывал. Заподозрил уже, что проиграю свою тысячу, а к спасению бедных ублюдков не приближусь ни на шаг. И когда у меня остались последние пятьдесят фунтов, я подумал, Да ну его к черту, играть так играть – либо Господь хочет их спасти, либо нет, вот мы вскорости и узнаем.

Разумеется, мне тут же подвалила удача. Мы уже играли пять часов – и я три часа отыгрывался, а потом еще три добивался сундука. Под конец мы уже были как трупы – в голове стучит, глаза сухие, как камни, – и в сравнении с ним я еще был красавец. Очень сомневаюсь, знаешь ли, что он, когда мне это предлагал, сознавал, на что идет, – что он будет играть на тысячу фунтов и право обречь на гибель невинных людей. Не представляю, каково ему было защищать это право 11 часов кряду. В конце концов он бросил карты на стол – на меня не смотрел, – сказал, что мы увидимся утром, и пошел спать. В дверях обернулся. Сказал, что если британскому подданному будет нанесен урон, консул обязан выразить властям протест в самых сильных выражениях.

Я кинулся к сундуку – а внутри целая стопка паспортов и какая-то официальная на вид печать.

Паспорта были устаревшие – одному богу ведомо, сколько они там хранились, не удивлюсь, если консульство, а с ним и паспорта, передавались из поколения в поколение с прошлого столетия, – с описанием внешности, а не с фотографиями. Я разрешил себе поспать четыре часа. Утром несколько часов заполнял эти паспорта, раз 50 или 60 написал волосы: черные, глаза: черные, кожа: смуглая. Графу имя оставил пустой, рассовал их по седельным сумкам и ускакал.

В общем, ты бы видел лица этих солдат, когда первый крестьянин предъявил британский паспорт! Мой друг внушил мне крохи испанского, хватило сказать «Этот человек британский подданный», и я стоял среди черноволосых, черноглазых и смуглых верных подданных королевы и надеялся только не лопнуть от смеха. И что прекраснее всего, не докажешь, что это неправда, – гватемальских документов ни у кого не было.

Вышла некая польза. Одни индейцы и в самом деле по этим жалким бумагам приехали в Великобританию. Другие ушли в горы к партизанам.

Короче говоря, провернув такое дело, я вошел во вкус. Мы нынче перед бумажками тушуемся – моя мать была египтянка, отец из Венгрии, в обеих странах веками освященная бюрократическая традиция, и я показывал нос официальным структурам с неописуемым трепетом. Едва попробовав, осознаешь, до чего это просто! Обычно и вопроса никто не задаст – раз сказал, что ты датский консул, большинству и в голову не приходит усомниться. Я стыжусь, поистине стыжусь тех случаев, когда не прикидывался полномочным представителем той или иной иностранной державы.

Я сказал:

А вы хоть что-нибудь успели в Западном Папуа до депортации?

Он сказал:

Ну, по визам кое-кому удалось выехать из страны, а вот ввезти их Бельгию оказалось нелегко. Зря я, конечно, ее выбрал, у них там с юмором нелады, но мне стало скучно играть датчанина инуитского происхождения, и в «Хэлло!» был мой портрет с Паолой, я подумал, это лишний раз поддержит мою версию, и вообще, у меня французский ничего себе. Мать, понимаешь ли, училась в швейцарском пансионе – ее мать была ливанкой, и устрашающе космополитичной притом, – там девочек заставляли учить французский, немецкий и английский, а за проступки итальянский. Собственно говоря, так она и познакомилась с моим отцом. Ее за какое-то ужасное нарушение школьных правил приговорили к неделе итальянского, она вышла за дверь и поймала машину до Монте – решив, видишь ли, что поскольку она самостоятельна и богата, доучиваться ей необязательно. Отнесла в ломбард золотой крестик, который носила в школе, – она была, разумеется, мусульманкой, но крестик служил скорее бижутерией, – и все деньги, какие были, просадила на фишки. 28, ее любимое число. Не могла проиграть. Мой отец проигрывал всю неделю, но просек, куда дует ветер, и тоже поставил на 28, – едва удача вернулась, ему хватило ума ее не упустить, и когда мать ушла, он отправился за ней. У отца были причины проклинать школу; мать тотчас невзлюбила венгерский, язык, который, говорила она, девочке в школе навяжут, разве что если она изобразит 120 Journées de Sodome[138]138

«120 дней Содома, или Школа разврата» (Les 120 journées de Sodome or l'école du libertinage, 1785) – роман французского писателя и философа Донасьена Альфонса Франсуа, маркиза де Сада (1740–1814).

[Закрыть], и не согласилась выучить ни единого слова; послушав, как арабский продирается сквозь сухой отжим отцовского венгерского акцента, она объявила, что не подпустит отца к своему родному языку, и велела ему ограничивать издевательства английским и французским (немецкий он презирал, хотя говорил хорошо), на каковых наречиях мои родители только и беседовали весь свой брак.

Я так понял, он не хочет говорить про Западное Папуа.

Я боялся, что в любую минуту он меня выгонит, поэтому цапнул еще пару блинчиков и круассан и дипломатично поинтересовался:

Ваш отец тоже исповедовал ислам? Я видел у вас Коран XI века и сделал вывод, что вы мусульманин.

Он сказал: Нет, он не исповедовал, но касательно меня варианты даже не рассматривались. Оцени обстановку с позиции моей матери. Она задавленная школьница, питается какой-то бурдой, носит неприглядную форму, вращается исключительно в женском обществе, которое облачено в такие же унылые наряды и увлеченно предвкушает разве только школьную постановку «Береники»[139]139

«Береника» (Bérénice, 1670) – трагедия французского драматурга Жан-Батиста Расина (1639–1699).

[Закрыть]; но тут мать продает распятие и – абракадабра! – выигрывает сотни тысяч франков, объедается деликатесами, покупает шикарную одежду, а у ног ее – красивый и обаятельный венгр. Не бывает божьих посланий внятнее.

Я сказал: Это отсюда совершенно не следует. Если бы существовало божество, оно едва ли общалось бы посредством череды событий, которые вполне могли оказаться и чистыми совпадениями, и с другой стороны, череда событий, которые могли случиться в результате чистого совпадения, едва ли могут рассматриваться как доказательство воли или же существования божества.

Он сказал: И вовсе нет. Ты просто не понял. Я не философ, не теолог и не знаю, чего ищут в неопровержимом послании с небес; вопрос лишь в том, что способно убедить 17-летнюю азартную девчонку, и всевидящий всезнающий Господь, естественно, не стал тратить время, внедряя силлогизмы в сознание существа, которое подыхает со скуки после 10 минут итальянского.

Я сказал: Но если Господь только что выступил за ислам, почему она вышла за вашего отца?

Но они же были влюблены по уши, сказал он. Таким тоном, будто глупее вопроса в жизни не слыхал.

Он засмеялся. И вообще, венгр был элементом послания – значит, очевидно, такова воля Господня.

Мне понравился этот образчик логики, но я порадовался, что его не слышит Сибилла.

Он сказал: Смейся-смейся, ты все равно ничего не понял. Суть в том, что она увидела, чего хочет Господь, и, как любая благочестивая dévote[140]140

Святоша (франц.).

[Закрыть], поступила так, потому что он этого хотел. Она разглядела, в чем ее удача. Не ей с этим спорить, и не моему отцу. Ты думаешь, это пустяки, я же вижу, но если б ты выкручивался столько же, сколько выкручивался я, защищаясь всего-то дипломатическим иммунитетом, который выдумал пять минут назад, ты бы ценил удачу гораздо выше всех и всяческих аргументов.

Я по-прежнему не хотел, чтоб он меня выгнал, положил на тарелку еще пару плюшек, тактично сменил тему и спросил:

А как вам «Семь самураев»?

И он сказал:

Кошмарное кино. Кошмарное.

А я сказал:

Но это же гениальная работа.

Он зажег еще одну сигарету и поднес ее к губам со всем изяществом денди эпохи Мэйдзи. Он сказал: И ровно поэтому у меня претензии к этой кошмарной работе.

Он сказал: Я тогда учился в университете и ухаживал за очень красивой, очень серьезной девушкой. Я уломал ее со мной встретиться, но она училась очень серьезно и отставить учебу могла только ради занятий еще серьезнее. В «Фениксе» шли «Семь самураев» – вечерний сеанс, один-единственный, и она предложила пойти туда.

Вообрази мое затруднение! В тот вечер было собрание университетского бридж-клуба, и я клятвенно обещал партнеру, что приду. Он первоклассный игрок, но очень вспыльчивый, и положение наше было деликатно – все тогда помешались на сносе по кругу, и Джереми хотел отдать дань моде, разработал дьявольски сложную систему, которая и предстояла нам, если мне не удастся как-нибудь его отговорить. Иными словами, не придумаешь хуже момента его рассердить или бросить одного на растерзание клубным дуракам, питавшим склонность к этой проклятой системе.

Но такого шанса могло больше и не выпасть, а я гонялся за девушкой которую неделю. Она, видишь ли, не желала относиться ко мне всерьез, а если она не относилась к тебе всерьез, она вообще к тебе не относилась.

В общем, я понимал, что даю маху, и в великой системе мироздания бридж дороже сердцу моему, нежели эта несчастная девчонка, но все равно согласился. Мы пошли на «Семь самураев». И едва началось кино, я понял, что совершил ужасную ошибку.

На экране возникали черно-белые сцены крестьянских невзгод, а на них накладывались ужасающие видения страшных последствий сноса. Перед глазами мелькали рука за рукой – карты из кошмаров, наши оппоненты при минорных контрактах заказывают шлемы контра реконтра и в зоне – недобранные взятки текут к ним изумительной рекой, – а где же я накануне катастрофы? Играю на скрипочке, пока горит Рим.

Но положение уже не исправить, так что можно посмотреть кино и порадоваться жизни.

На секунду обрати мысленный взор к этому фильму. Выяви, если ты в состоянии, удобный момент для того, чтобы обнять и поцеловать спутницу. Не можешь? Вот и я не мог. За полчаса удобного момента не представилось, я выбрал неудобный – и получил нагоняй. Мне не на что было отвлечься, и мысли мои в обостренном предчувствии дурного вернулись к партнеру, каковой в эту самую минуту внимал пагубным еретическим речам, что срывались с губ наших одноклубников. Прекрасное девичье лицо восхищенно взирало на экран.

К невыразимому огорчению своему я понял, что для ее удовольствия нынешним вечером решительно избыточен; радости мне от всего этого столько, что лучше бы я провел вечер с пользой, вытрясая дурь из головы партнера. Собственно говоря, я вполне мог отправиться в бридж-клуб, уйти чуть пораньше и встретиться с девушкой после кино.

И однако я был взаперти, а кино неумолимо ползло себе дальше.

Потом оно все-таки закончилось. Я проводил девушку до ее колледжа. Она была задумчива, молчалива; я лишился дара речи.

Вообрази мое затруднение! Фильм изображал отряд побитых жизнью воинов – они сражаются, а многие доблестно погибают среди лишений и убожества. Я не мог не сознавать, что в сравнении с ними предстаю не слишком героической фигурой, – и как мог я надеяться, что эта девушка, вот именно эта девушка отвернется от героизма и оборотит лик свой к моей легкомысленной личности? Не забывай к тому же, что романтические сцены в фильме представлены весьма искусственно, неприятно – я прекрасно понимал, что сейчас девушка видит себя через бесстрастный объектив Куросавы, а не моими ослепленными глазами.

Мы дошли до ее колледжа. Она сказала, что хочет подумать про фильм. Мы поцеловались и расстались.

Полнейшее фиаско – и сколь дорого мне пришлось заплатить! Джереми почти со мной не разговаривал. Дулся две недели – я никак не мог его умилостивить. Я по природе оптимистичный игрок; пред лицом этого хладного неодобрения оптимизм мой увял, и играли мы средненько. Наконец это стало невыносимо. Вопреки доводам рассудка, я был вынужден согласиться на его чокнутую систему сноса. Результат вышел предсказуемый. Мы были третьими в национальном турнире, хотя могли стать первыми, а все из-за того, что я потратил вечер на это гнусное кино.

Где вы учились? спросил я, поскольку мне пришла в голову очевидная гипотеза.

В Оксфорде. Я знаю, о чем ты думаешь, – заманчиво, но, конечно, крайне маловероятно. Сколько твоей матери лет?

36.

Ну, не исключено.

Как звали девушку?

По-моему, Рейчел. А твою мать как зовут?

Я сказал, как зовут мою мать.

Вы уверены, что ее звали Рейчел?

Нет. Но если твоя мать после приемов идет домой и любезна с мужчинами, которых совершенно не одобряет, она изменилась до неузнаваемости в сравнении с девушкой, которую знал я, или, что вероятнее, она совсем другой человек, спутница существенно милее, с которой мне не выпало счастья познакомиться. Как она выглядит?

Темные волосы, темные глаза.

Не исключено. Ты говорил, она красивая?

Перед глазами у меня возникла прекрасная девушка, сияющая в свете с экрана. Если бы Сибилла всегда смотрела «Семь самураев», она была бы прекрасна всегда, но жизнь состоит не только из искусства.

Она не то чтобы красивая, сказал я. Она прекрасна. Когда радуется. Когда ей скучно, у нее такой вид, будто ей жить осталось две недели. Будто ей жить осталось две недели + она потратит их, умоляя врачей прекратить ее мучения.

Он пожал плечами. Так про любую женщину можно сказать. Они переменчивые, то вверх, то вниз, и оттого они столь несносны и восхитительны.

Они все хотят умереть?

Они все так говорят в тот или иной момент, но всерьез ли! Из тысячи женщин тысяча утверждала, что хочет умереть; быть может, одна из тысячи пробовала, и на каждую тысячу тех, кто пробовал, получилось у одной. Логики в этом немного, но будь женщины логичнее, они были бы довольно скучны.

Пусть бы он еще так поговорил. Пусть бы он еще поговорил так о чем угодно – так, словно, будучи мужчиной, ты не подвластен печали. Я сказал:

Но это ведь не алогично – не поступать согласно желанию, которое считаешь аморальным. Не алогично, если тебе не удалось совершить, скажем, неправильное деяние, удерживаться от соблазна повторить. Может быть, это не алогично, даже если не считаешь желание аморальным; можешь просто поступать так из великодушия.

Я сказал:

Она один раз пыталась покончить с собой, но ей не дали. Она считает, было бы лучше, если бы ей удалось, – она так считает, когда люди очень банальны и скучны. А теперь из-за меня она не может.

Он рассмеялся, обнажив золотые коронки.

Ты боишься, что она снова попытается?

Я хочу, чтоб она была счастливее. Я не понимаю, почему она от всего несчастна. Но если так, разумнее, наверное, выбрать короткую несчастливую жизнь, а не длинную?

Может быть, сказал я, ей лучше умереть.

Он вынул новую сигарету. Я теперь заметил, что он становился еще собраннее, если не хотел отвечать сразу. Он закурил, затянулся, выдохнул.

Он сказал:

Когда играешь в бридж с новичками – когда пытаешься их выручить, – излагаешь им общие правила. Потом они следуют правилу, и что-нибудь идет не так. Но будь у тебя их рука, ты бы не играл, как посоветовал играть им, потому что ты бы разглядел, почему, почему и почему правило не применимо.

Он сказал:

Люди, которые делают обобщения касательно других людей, считаются поверхностными, и иметь с ними дела толку нет. Лишь узнав много разных людей, научаешься замечать необычных – когда смотришь на каждого так, будто никогда не видел других, они все на одно лицо.

Он сказал:

Ты взаправду хочешь, чтобы я, основываясь на толпах людей, которых я встречал, высказал мнение о человеке, которого ты знаешь 11 лет, а я не встречал никогда?

Он сказал:

Ты всерьез ожидаешь, что я буду с тобой спорить?

Он сказал:

Гляди, тут я вряд ли буду полезен. Если однажды тебе понадобится друг, свистни. А пока я дам тебе оружие против неудачи – я научу тебя играть в пикет.

Он отвел меня в другую комнату, где стоял столик с инкрустацией – шахматной доской. Он вынул из ящика две колоды карт и стал объяснять правила пикета.

Он научил меня играть в пикет.

В основном выигрывал он, но я тоже иногда. Чем дальше мы играли, тем лучше у меня получалось. Он сказал, что я быстро схватываю и неплохо играю.

Наконец он сказал

Мне пора одеваться. У меня встреча в два часа, а уже дело к четырем – мне нельзя сильно опаздывать.

Он сказал

Пусть у тебя все будет хорошо. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Появляйся лет через десять. Если научишься бриджу и будешь пристойно играть, свожу тебя в клуб «Жокей».

Я опять вышел на улицу. Я прошел по Слоун-стрит и сел на Кольцевую.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.