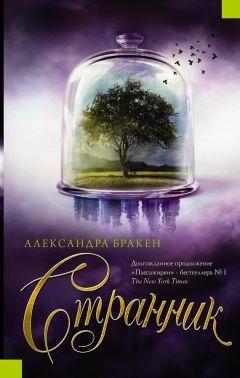

Текст книги "Странник"

Автор книги: Александра Бракен

Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)

31

Николас слышал только крик Этты.

Он доносился до него через грохот дикого побоища, стоны и мольбы раненых.

– О боже, – воскликнула София, оборачиваясь в поисках его источника. Ли Минь схватила ее за руку и на полной скорости выволокла из шатра. Николас попытался было броситься за ними, но споткнулся, потеряв чувствительность во всей правой половине тела. Он проклинал себя, свою слабость, грозившую растворить его, Белладонну…

Но потом вокруг него обвилась рука, его собственную руку перебросили через чье-то плечо, и рядом возник пропитанный потом Джулиан, преисполненный страшной решимости. Он глянул на брата, и, дождавшись одобрительного кивка, потащил их обоих вперед.

Последние путешественники проталкивались сквозь пылающий зев шатра, преследуемые Тенями, бросившими резню внутри, чтобы отобрать больше жизней снаружи. Николас оглянулся, оценивая потери: на полу лежали десятки тел, и путешественников, и Теней. Почти все способные к путешествиям силы Айронвуда и примерно равное число Тернов. Мертвых было больше, чем он думал, их существовало на свете.

Сколько же наших переживут эту ночь?

У входа женщина с трудом ползла сквозь кровь и огонь к пожилому мужчине, всхлипывая: «Отец! Отец?». За нею другой мужчина укачивал неподвижное тело молодого парня, не сдерживая слез.

Джулиан поспешил вперед, следуя за серебристым дымком по горной тропе. Но не успели они сделать и сотни шагов, как кошмар настиг и их.

Потому что там, на земле, выхаркивая остатки жизни, лежал их дед, скребя ногтями землю.

А рядом в объятиях Генри Хемлока стояла Роуз Линден, зажимая рукой кровавую полосу на горле.

А человек в золотом одеянии искал что-то, направляясь в сторону темной стены леса.

Этта, освещавшая всю сцену единственным факелом, вдруг швырнула его со всей силой, какую собрала в себе. Огонь кувыркнулся в воздухе и ударил в спину изысканной мантии, прямо в великолепное вышитое солнце.

Пламя занялось, словно искра на сухой бумаге. Шелест, гудение очищающего, всеуничтожающего огня, охватившего волосы человека, словно фитиль, не отпустят Николаса до конца жизни, какой бы долгой она ни была. Как и выражение безмолвного неверия на лице сына алхимика, обернувшегося через плечо посмотреть на всхлипывающую Этту за мгновение до того, как пламя полностью поглотило его.

Ли Минь и София стояли в нескольких футах от тропы, онемев от увиденного. Джулиана стошнило, очевидно, от вони паленой плоти. Из леса донеслись пронзительные вопли, рваные и почти нечеловеческие. Ли Минь пошатнулась, прижимая руки к груди, словно чувствуя, как внутри что-то внезапно разжалось. София подхватила ее, пока та не упала, а Ли Минь все не могла оторвать глаз от горящего тела старика.

Они медленно приблизились.

– Это должна была сделать она, – каждое слово давалось Роуз с трудом, рука сжимала локоть Генри, глаза не отрывались от его израненного лица. – Моя девочка… Тени…

– Ш-ш, – шептал Генри, пытаясь остановить поток крови полоской ткани, оторванной от своей мантии. – Все будет хорошо, только не говори пока ничего и не двигайся, милая.

Ли Минь подбежала к нему, к его отчаянному взгляду. Он отодвинулся в сторону, позволяя ей обследовать рану внимательными руками. Девушка потянулась к маленькой кожаной сумке, висевшей на поясе, и к одному из своих ножей.

– Теперь я понимаю… Ты отвела их от нас, правда? – говорил Генри, отвлекая Роуз от того, что делала Ли Минь. – Моя милая умная девочка. Но теперь ты не уйдешь, когда только что пришла, правда? Останешься хотя бы на один танец?

Этта, тяжело дыша, пыталась подползти к родителям на коленях. Джулиан дернулся к ней, но она отмахнулась от него, пытаясь совладать с рыданиями, чтобы выговорить хоть слово. Николас поймал себя на мысли, что за всю свою пиратскую жизнь не встречал никого столь же мужественного.

– Астролябия… – Этта показала в сторону леса, выдавливая слова сквозь слезы. – Я не могу, не могу сделать это, это…

В лесу грохотали шаги, кричали голоса – там искали астролябию. Тени, не остановленные гибелью вожака, заканчивали то, что начал их хозяин.

Николас оттащил Джулиана от Этты. Их время уже почти истекло, и он любил ее, любил, любил настолько, чтобы не заканчивать начатое, не отрываться от нее. Что означало, что он должен идти, и идти прямо сейчас.

Чтобы разделиться для поисков, им с Джулианом хватило одного горячего взгляда друг на друга. Николас, пошатываясь, опирался то на одно дерево, то на другое, прокладывая путь во тьме. Вдалеке он видел две погруженные в тень фигуры, шнырявшие между деревьями. Ветви и камни били и царапали его со всех сторон, но Николас не отрывал глаз от земли, ища в самых темных местах, в топкой грязи, в мозаике папоротников и кустарников. Легкие обжигало каждым вдохом и выдохом, бок горел так, что он бы сложился вдвое от боли, если бы не страх за жизни всех, кого он оставил на тропе, если бы не ужас перед прочесывавшими лес Тенями, которых собиралось все больше.

Но вот он почувствовал ее. Почувствовал вибрации, благоговейный страх, просачивавшийся сквозь кожу. Он медленно повернулся и прошел по своим следам обратно: туда, где из какой-то норы мелькнуло древнее золото. Его левая рука была скользкой от его же крови – надо же так сглупить, дать себя так глубоко порезать! – и возмущенно стонала каждый раз, когда он пробовал согнуть хоть палец. Он едва ли что-то чувствовал сейчас – не ощущал холода, не замечал, как изо рта вырываются клубы пара, еле слышал Софию и Джулиана, звавших его.

Казалось, время изгибается вокруг него, заковывая тело в янтарь. Даже двигаться приходилось с усилием, словно против сильного ветра.

Тогда он опустился на колени.

Пополз.

Немалый вес астролябии лег ему в руку, другая достала кинжал из-за голенища.

Прикосновение к прибору обострило все чувства, разогнало кровь по телу головокружительно теплым потоком. Он ощущал пульсацию астролябии, словно у нее было свое сердце, бившееся все быстрее, догоняя его собственное. Теперь, когда она оказалась у него в руках, цель, с которой он так хотел ее добыть, выскользнула из его головы. Он не мог вспомнить ее, не теперь, когда перед глазами возникло столько видений, налетевших, словно сны, рожденные ветром.

Он стоит на носу своего только что снаряженного корабля, ветер попутный, океан спокоен, и он командует сменить курс.

Он бежит по большому дому, шутливо догоняя малыша по мягким восточным коврам, под портретами предков и потомков, которым еще предстоит появиться, солнечный свет брызжет через высокие окна, открывающие вид на зелень под ними.

Его мать принимает его руку, и он уводит ее с плантаций, от болезни, в итоге убившей ее.

И Этта…

Этта в шелковом платье, – в котором она вышла к ужину на «Решительном», что так шло ей, – ведет его к проходу, ослепительно улыбаясь…

Все это. Он слышал сладкий шепот так ясно, словно бы кто-то сидел у него за спиной. Я могу подарить тебе все это.

Николас не хотел отрываться от грез. Ему хотелось прожить каждый миг до конца, до дна, увидеть, какие еще сладостные чудеса ему предложат. Но тут свет и туман, застлавшие его разум, рассеялись.

Снова оставив его в темноте наедине со своим выбором.

Человек сам создает свое будущее. Высекает его из лишений, выпавших на его долю; вырезает из счастья, радости, выражая благодарность за все светлые мгновения. Оно порождается простым волшебством обычной жизни. Выживанием. Поисками.

Не то. Не так.

Раненой рукой он положил астролябию на землю и занес кинжал, с силой обрушивая его на металлическую поверхность. Только бы надколоть ее, только бы в нем нашлось достаточно сил, чтобы хотя бы вогнать кинжал и расширить им щель…

Астролябия раскалилась, обжигая руки. Николас вскрикнул, но удержал ее, моргая от ослепительного сияния. Он снова обрушил кинжал, метя в центр. Чем горячее становилась астролябии, тем мягче делался металл, пока, наконец, тяжелый клинок не пробил наружную сферу, и изнутри не потекла черная кровь, брызгая ему на руки, обжигая болью, пробравшей до мозга костей.

Он упал навзничь, рот пытался вылепить крик, а свечение, окружившее его, заливало все чувства, смывая Этту, бегущую к нему, раскрыв рот. Она что-то ему кричала, пыталась что-то сказать. Но свет смыл ее, она исчезла, растворившись прямо у него на глазах.

«Нет, – подумал он, пытаясь встать. – Нет!»

Удар грома, яростный рык обрушились на него, заглушая ее имя. Рывок в спину сдернул с него тяжесть, обволакивавшую душу, и он почувствовал себя невесомым; его тянуло и швыряло, сдавливало и обдувало. Весь мир накренился, и время засосало его в свою воронку.

А потом, в одно мгновение, Николас почувствовал, что исчезает.

Нью-Йорк

Наши дни

32

Каким-то образом Этта точно знала, где находится, даже до того, как набралась смелости открыть глаза и убедиться в этом.

Этого не происходит… Этого не может быть…

Каменные ступени, холодившие кожу, пахли только старым музейным кондиционером и чистящим средством с лимонной отдушкой, которым смотрители мыли лестницу.

«Вставай, – скомандовала она себе. – Тебе нужно встать».

В самом деле?

Этта с усилием открыла глаза. С усилием вдохнула, потом выдохнула. Приподнялась на руках, мягких, как глина, прикусив губу, чтобы не вскрикнуть от боли в многочисленных ссадинах и ушибах. Свет ртутных ламп после долгой жизни при свечах казался почти ослепительным. Она неуклюже заслонила глаза, подняв руку, и толкнулась ногами, пододвигаясь к стене, чтобы привалиться к ней спиной.

На ней по-прежнему болталась белая мантия. Не будь она так густо перемазана кровью, грязью и сажей, Этта подумала бы, что все случившееся приснилось ей в безумном сне. Что она упала с лестницы в день концерта и потеряла сознание. Но свидетельства борьбы проступали на каждом дюйме кожи: синяки и подсохшая кровь украшали ее, словно боевая раскраска.

«Одна, – подумала она. – В западне».

Кажется, один раз за всю свою ничтожную жизнь Сайрус Айронвуд все-таки сказал правду.

Впрочем, это еще вопрос… Этта медленно развязала мантию и вытерла относительно чистой подкладкой лицо и руки. На ней была одежда прошлого века, но это же Нью-Йорк – тут на каждом шагу найдется что-то или кто-то, на кого попялиться.

Она попробовала сглотнуть вкус дыма и крови во рту и заставила себя открыть глаза и оглядеть знакомую пустую лестницу.

Вот он – проход, отобравший у нее все. Тот самый, что раскрыл связь с прошлым и провел ее по всему миру, через океаны и века. И вернул в то же место, откуда она отправилась, в ее родное время. Это мой дом.

То, что от него осталось.

Пошатываясь, Этта медленно поднялась на ноги. В голове хороводом искр закружились воспоминания – не о жизни, которой она жила, но об опустошении Нью-Йорка в измененной шкале времени.

Она едва успела подняться на одну ступеньку, как ее буквально ослепило гневом. Настолько, что пришлось тяжело навалиться на перила, чтобы не упасть.

Николас сделал то, что хотел. Он сделал это ради нее, ради них обоих, ради всех. Ее мать истекала кровью где-то далеко отсюда – в этом девушка не сомневалась. Отец остался один в своем времени, гадая, что стало с ними обеими. Джулиан предоставлен самому себе, без помощи. София и Ли Минь разлучены. Выжившие Терны рассеяны по свету. На мгновение – всего на одно – Этта подумала, что в самом деле его ненавидит.

Неужели оно того стоило? Почему он должен был так поступить с ними со всеми?

Она вдохнула раз, другой, пытаясь унять дрожь, грозившую сломать ей кости. Пригладила волосы, вытерла подсыхающие слезы с лица. Поднявшись наверх, стала различать голоса за дверью. Приглушенные капризы ребенка. Нескончаемый поток ног, шаркающих по скрипучему полу. Но здесь, на лестнице, не было никого. Только опустошающая тишина.

У нее перехватило дыхание, когда она обернулась и снова оглядела ступени. Не было никакой завесы дрожащего воздуха, которая могла бы позвать ее обратно. Никакого громового рева, который бы возвестил ее прибытие. Никакого прохода.

Только Этта, совсем одна.

Внутри Метрополитен оказался почти таким же, но мелких отличий хватало, чтобы Этта чувствовала себя идущей по копии своего города в царстве теней. Экспонаты передвинули, одежда выглядела резче, короче, ярче, даже сотовые, которыми люди снимали произведения искусства, оказались незнакомыми: тонкие, как бритвы, и с откидывающейся крышечкой, словно карманное зеркальце, которое Элис носила с собой поправлять помаду. Опустив взгляд, Этта решительно шла среди групп школьников и парочек, бродивших по залам, через, к счастью, хорошо знакомый Египетский флигель, по большой лестнице и за дверь, что бы там ни ждало на улице.

То, как изменилась кожа города, даже если кости остались теми же, сбивало с толку. Этта узнавала ранние постройки: ставшие музеями старинные здания по Пятой авеню, но когда она, обогнув музей, добралась до Центрального парка, ее глазам предстал почти неузнаваемый частокол небоскребов, загородивших все небо. Памятники истории, вроде «Дакоты», исчезли, на их месте стояли соревнующиеся в высоте башни, в буквальном смысле слова заслонявшие небо, отбрасывая невообразимо длинные тени на парк. Деревья поменяли цвет и сияли начищенным осенним золотом. По дорожкам парка петляли гуляющие.

Мужчин в деловых костюмах обгоняли бегуны, спешащие воспользоваться прохладной свежестью. Женщины на лавочках, объединенные кофе или сплетнями, поглядывали на тех, что торопливо шли мимо, ведя деловые переговоры по мобильным. Все это было вариацией на тему, которую Этта знала и любила, но теперь ей предстояло проработать ее, понять, какие ноты изменились.

«Интересно, – задумалась она, – всегда ли город был таким шумным, чистым, заводным».

Генри говорил, временная шкала старалась сглаживать противоречия и сохранять как можно больше событий в жизни путешественников, насколько это было возможно. Может статься, и здесь ее жизнь была такой же, как раньше, по крайней мере, в основе, даже если внешние атрибуты изменились? Она потеряла все и всех… но, может быть, у нее остались хотя бы ошметки прежней жизни?

Почувствовав на себе взгляд, она обернулась и обнаружила девочку, уставившуюся на нее, посасывая палец свободной руки. Другой она держала мамину руку, ожидая светофора. Этта попыталась улыбнуться, но заметила, как другие обходят ее по широкой дуге, и могла только воображать, как от нее пахнет и как неуместно она тут выглядит, хоть и прожила всю свою жизнь на этих улицах, двигаясь по венам этого города.

Когда девочка с мамой перешли Пятую авеню, направляясь домой или за покупками, к какой-то настоящей, конкретной цели, тоска, растерянность и отчаяние, наконец, накрыли ее с головой, и Этта разрыдалась.

«Ты просто испытала потрясение, но все будет хорошо, – уговаривала она саму себя. – Все будет хорошо. Просто дай себе минутку. Дай себе время».

Но ей некуда было идти.

Не к кому.

Разве что…

Этта повернула, перебегая улицу уже на мигающий зеленый свет. Перейдя с трусцы на самый настоящий спринт, она помчалась через эту новую версию Верхнего Ист-Сайда, лавируя между лоснящимися такси привычно желтого цвета, между курьерами на велосипедах, среди вечернего парада собачников.

Когда она свернула на улицу Элис, за спиной садилось солнце, сердце Этты чуть не выпрыгнуло из груди при виде ее роскошного дома, выглядевшего точно таким же, каким она его запомнила: на крыльце даже по-прежнему стояли цветы в горшках. В окнах не горел свет, но она все равно постучала. Отступила на шаг, постучала снова, едва не прыгая от предвкушения.

Когда ответа так и не последовало и она уверилась, что ее сердце сейчас пробьет дыру в грудной клетке, Этта стала копаться в горшке с анютиными глазками, скидывая землю прямо на крыльцо, прекрасно зная, что Марта – любопытная соседка Элис – давно уже наблюдает за нею в окно. Не успела ее рука схватить запасной ключ на дне горшка, как дверь Мартиной квартиры распахнулась.

– Этта, это ты?

Девушка медленно выпрямилась, надеясь, что ей удалось стереть большую часть крови с кожи.

– Да, я.

Старушка в привычном цветастом шелковом халате прижала руки к груди.

– Слава богу! Мы так беспокоились за тебя и твою маму, когда не увидели вас на службе. Прошло несколько месяцев, куколка, где же ты была? Элис так радовалась, что ты вернулась в город навестить ее. И бог мой, ты выглядишь, будто из-под земли вылезла…

Служба.

Несколько месяцев.

Этте пришлось подавить накатившую тошноту, выдавливая улыбку, больше походившую на страдальческую гримасу.

– Я… путешествовала.

Марту этот ответ, кажется, устроил.

– Дом пустует уже тысячу лет! Если хотите, могу порекомендовать агента по продаже…

Руки Этты тряслись так сильно, что она едва всунула ключ в замок. Дверь, судя по всему, оставалась непростой в любой шкале времени. Пришлось толкнуть ее плечом.

– Эй, полегче!

Она ввалилась внутрь, тяжело дыша, и с грохотом захлопнула дверь прямо перед лицом соседки. Хватая ртом воздух, Этта упала на колени и стояла так, опираясь о них руками, пока не набралась смелости поднять взгляд. Квартира пахла все так же: смесью яблока и корицы, которую любила Элис, и трубкой Оскара, запах которой надолго пережил ее хозяина. Этта упала вперед, вжимаясь лицом в старый голубой с цветочками коврик, покрывающий дубовый паркет, и позволила ему заглушить крик разочарования.

Она мертва.

Она и здесь мертва.

Дом Элис был погребен, как и она сама: каждый предмет мебели, каждую картину или статуэтку, все плоские поверхности покрывали белые полотнища. Этта глубоко вдохнула через нос, встала и, оставляя следы на нетронутом слое пыли в гостиной, подошла по скрипучему полу к кровати. Опершись на нее коленом, стянула покрывало, загораживающее картину на стене. За окном город играл свое попурри из гудков, рева моторов и лязга мусорных баков, а Этта все смотрела на импрессионистское поле красных маков, иногда касаясь рукой краски или смахивая пыль с рамы.

Она переходила из комнаты в комнату, открывая фрагменты жизни Элис. Свои фотографии – наивная улыбка, ни одного шрама ни на коже, ни на душе, рядом мама; аккуратные стопки счетов, недочитанный роман на прикроватном столике. Скрипка – та, что Элис подарила Этте много лет назад в старой шкале времени, – покоилась в футляре на скамеечке у изножья кровати. Этта присела рядом, раскрыла футляр и долго просто смотрела на инструмент, вдыхая запах дерева и канифоли, гладя блестящую поверхность перепачканными пальцами.

«Я буду видеть вас… – потрепанные слова прерывисто всплывали в памяти, – во всех старых знакомых местах».

Но была тут одна картина, которой она никогда не видела, – стояла прямо на полу у чулана, словно Элис собиралась ее повесить, да забыла. Выросшая в залах Метрополитена, Этта сразу узнала стиль Ренессанс: от позы, в которой сидела молодая женщина, до теплых, полных жизни красок.

Картина настолько отличалась от других, что Этта подошла как следует ее рассмотреть. Платье цвета слоновой кости с прямым разрезом декорировано золотым шитьем, но в остальном простое по стилю. Золотистые волосы заплетены в косу, украшенные венцом из пышных пунцовых роз. В одной руке – карта, в другой – ключ.

Глаза, глядевшие прямо на нее, были мамиными.

Пальцы пробежали по изящным мазкам, и розы расплылись от слез, превратились в открытую рану. Вот оно – естественное время Роуз Линден. Элис открыла его ей единственным доступным способом, сохранив эту древнюю реликвию. Чувствуя – или зная, – что Роуз никогда не скажет дочери сама.

Этта не могла прогнать холодок, пробравшийся под кожу, как и не могла унять дрожь, охватившую ее, когда пришло полное осознание. Она не думала, что когда-либо полностью простит матери убийство Элис, какими бы ни были его причины. Но она глубоко сочувствовала Роуз, против своей воли пытаясь представить, как на это решение повлияла травма, причиненная ей в прошлом, и обещание новых смертей, сдавливавшее ей шею, словно арканом. Теперь она понимала, что Роуз была в равной степени и героиней, и жертвой своей истории, густо вымазанной кровью.

Этте захотелось поговорить с нею, понять, наконец-то очистить воздух между ними, пусть даже это стало бы их последним разговором.

Но теперь разговор не состоится никогда. Между ними, по меньшей мере, пять веков и одна смертельная рана. Даже если мама выжила – каким-то чудом, – ее не найти.

Этта не один час просидела на ковре, вспоминая мать, жизнь, которая у них была. Солнце ползло по спальне Элис, словно часовая стрелка. Одна.

Наконец, жажда победила тоску. Этта встала, отнесла портрет через всю квартиру на новое место в гостиной и направилась прямо к холодильнику в кухне. Она осознала, что воду не отключили, лишь закончив мыть руки и лицо. Не отключили и электричество, но, что удивительно, еду из холодильника убрали, оставив только несколько бутылок с водой.

Кто это сделал? Кто прибрал в квартире и накрыл все тряпками?

Ответ нашелся в письме, лежавшем на кухонном столе между двумя тяжелыми почтовыми конвертами. Один был адресован ей, другой – Роуз.

Уважаемая семья Спенсер,

Меня зовут Фредерик Рассел, и я уполномочен нашей компанией управлять имуществом миссис Хански, которая в недалеком прошлом просила меня выступить исполнителем ее воли. Как вы, вероятно, уже знаете, большая часть ее состояния завещана вам в форме доверительной собственности, однако я не сумел связаться с вами посредством телефона или Нетграма, чтобы подтвердить это.

Нетграм? Очевидно, что-то, заменявшее в этой шкале времени электронную почту.

Я оставляю эти конверты здесь по просьбе миссис Хански, вопреки моим собственным убеждениям и опасениям, что они могут содержать личные данные, равно конфиденциальные и ценные. Средства в счет оплаты услуг и работ по поддержанию дома, как и налоги, будут выплачиваться из доверительного фонда, пока вы не отдадите иное распоряжение. Пожалуйста, поставьте меня в известность, когда приедете, чтобы я разъяснил вам ваши дальнейшие шаги.

– По-прежнему заботится о нас, – пробормотала Этта, складывая письмо с контактами адвоката. Взяв конверт со своим именем, она высыпала его содержимое на стол и, наконец, села сама.

Внутри, как и предполагал адвокат, оказались личные документы: свидетельство о рождении, паспорт, карточка соцобеспечения и справки о прививках. Настоящие, копии или подделки – Этта не знала. Она взялась за само письмо, рассчитывая найти в нем подсказки. Оно было датировано 3 июля.

Моя драгоценная Этта!

Не знаю, с чего начать. Прошло всего несколько минут с нашей последней встречи. Вы обе, твоя мама в чуть меньшей степени, многие годы появлялись и исчезали безо всякой системы. Порой бывало, мы сидим за одним столом, и я поднимаюсь налить воды, а вернувшись, обнаруживаю, что вы обе исчезли. Я не могу сказать, что случилось с временной шкалой, знаю только то, что ничего хорошего. Твой прадедушка однажды пытался объяснить мне понятие «запечатления»: как временная шкала подлаживается к действиям путешественников, а если это невозможно, оставляет их оттиски, чтобы сохранить свою целостность. Жаль, что я тогда слушала невнимательно. Смещаются самые большие шестерни времени, а я могу быть лишь бессильным зрителем.

Я помню твое появление в Лондоне, словно это случилось вчера. Помню выражение твоего лица, когда ты меня увидела, когда рассказывала, какой будет наша совместная жизнь. И верю: я прожила ее частично. Не целиком, наверное, но я благодарна судьбе за возможность быть твоей наставницей и подругой. Я рада, что увидела, как ты на моих глазах вырастаешь молодой леди. Но теперь я боюсь за тебя. Я видела и продолжаю видеть, как мир вокруг смещается ужасными волнами: разрушается одно мгновение, возрождается другое. Уверена: это как-то связано с вашими поисками, и знаю, что мой конец – тот, что я так явно увидела на твоем лице, – уже близок. Поэтому я предприняла ряд мер предосторожности на случай, если ты вернешься в незнакомый город. Документов должно хватить, чтобы заново начать жизнь здесь, если ты выберешь такой вариант.

«Если ты выберешь…». Поразительные слова – кажется, вашими с Роуз путешествиями всегда управляла какая-то неизбежность. Те из нас, кто остается, возможно, способны видеть это четче: как все в конечном итоге сплетается и соединяется. Во всем есть свой сценарий, разомкнутые петли которого в итоге должны сомкнуться. Выбор состоит в том, открывать ли новые или нет, как я подозреваю.

Утеночек, ты – гордость всей моей жизни. Я бы очень хотела еще раз послушать твою игру и надеюсь, что ты скоро вновь вернешься ко мне, если не здесь, то в прошлом. Я купила билеты на сентябрьский концерт в Метрополитене, на Баховский вечер; единственный вопрос: успеет ли эта чертова временная шкала снова выпрямиться и снова переплести твои дни с моими, чтобы мы могли пойти вместе.

О господи! Конечно, временная шкала будет восстанавливать тот момент всеми силами – очевидно, не ради ее участия в концерте, но какова вероятность, что и в этой версии они с Элис пошли туда, и она услышала звук прохода, наткнулась на Софию и пошла за нею…? Очень большая, надо полагать.

Но если до этого что-то случится, или если ты читаешь это письмо годы и годы спустя, и я просто отбросила коньки от старости или от того, чем там жизнь решила в меня зашвырнуть, хочу сказать тебе только: я люблю тебя и твою маму за пределами времени и пространства.

Этта читала и перечитывала письмо, прежде чем вернуть его в конверт и поместить в центре веера документов, разложенных по столу, чтобы обдумать свои возможности.

Проход закрылся. Был ли в этом году – или в последующих – другой, оставалось выяснить.

Если они вообще еще существуют.

Мамы, насколько она понимала, здесь не было. И Николаса. Единственный, к кому она могла бы обратиться за помощью, – этот Фредерик Рассел. Но то, что он расскажет про их доверительный фонд и квартиру, могло ее и не обрадовать. Элис с Оскаром не бедствовали, но и никогда не были баснословно богаты. Фонда надолго не хватит.

Но, возможно, его хватит на то, чтобы она закончила школу и нашла работу.

«Не бойся, – приказала она самой себе. – Все будет хорошо».

Она поступит как любой путешественник в незнакомом месте и времени. Сольется с жизнью вокруг, как только сможет. Растворится в ней, наблюдая, учась, живя.

Она будет ждать.

Вот только… чего?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.