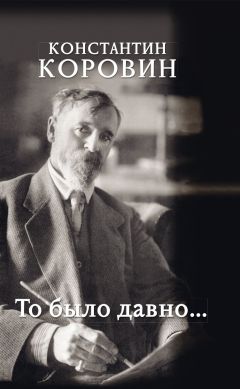

Текст книги "То было давно…"

Автор книги: Константин Коровин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)

Осенней порой

Рано разбудили меня приехавшие приятели. Как-то весь дом мой деревенский сразу оживился. А сегодня праздник Покров. Солнце, такое веселое утро. По стенам комнаты блистают золотые его лучи.

– Вставай! – кричат приятели. – Какой день, красота, тепло!

Сторож Дедушка тащит мне высокие охотничьи сапоги, вымазанные салом. Собака в радости прыгнула ко мне на постель и урчит носом.

– Ну и денек ныне, чисто лето, – говорит Дедушка. – Глянь-ка, видать далече. Лес-то голый. Эвона светит Всех Скорбящих Радость.

Я смотрю в окно. За обнаженными лесами далеко светится точка церкви.

Говорю:

– А я там, кажется, и не был.

– Да ведь это далече, у Котрости, – говорит Дедушка. – Летом-то ее не видать. А вот теперь опал лист – и видно. Вона вправо-то – Святой Ключ, а под горкой – Сеча. А вона лес высокий – это Могилки.

– На Могилках-то я был, – говорю.

– Какие еще могилки? Вставай, скорей, – говорил Павел Александрович, входя ко мне в комнату. – Знаешь, до чего у тебя хорошо. Неизвестно, почему. Но есть что-то – простота, глушь, далекий край. Если бы я был свободен, я бы жил именно так, как ты.

– Чем же ты несвободный человек? – удивляюсь я.

– Ну, брось, довольно, не будем говорить.

Приятели мои, охотники, умываются с дороги. Рожи у всех веселые, красные. По случаю праздника Покрова тетенька Афросинья нарядилась как пава. Новый желтый платок в цветах, синий казакин, зеленый фартук. И видно мне в окно, как она выходит из погреба, и рядом – ее муж Феоктист в новом тулупе, на шее туго повязан красный шарф.

Бревна сарая и опавший сад, серые сучки крыжовника за частоколом под солнцем – такая красота осени! Я забываю о приехавших приятелях, пристраиваю холст на мольберте у дома и торопливо выжимаю краски на палитру.

– Постой, прошу, тетенька Афросинья, и ты, Феоктист, – постойте немножко тут, я попишу с вас, недолго.

С неохотой смотрит на меня тетка Афросинья и говорит:

– Сейчас приду, вот к чаю-то я им сливок поставлю. Приду сейчас.

Приятели мои недовольны, что я пишу. Но не протестуют, молчат. Только Караулов подходит ко мне и говорит:

– Не помешаю ли я, если на ворота сарая прибью картоны, вот эти – цель. Пристреляться нам из ружей. Я привез новое английское ружье «ланкастер». Узнать надо бой.

– Стреляйте, – говорю.

На ворота сарая прибили большой лист. Посередине черные круги. Приятели ходят от сарая, отсчитывая шаги. Слышу смутно – что-то говорят, смеются.

– Ленька, – говорю я слуге, – вон идет Дарья. Попроси, пускай мне попозирует. Возьми платок у Афросиньи, пусть Дарья наденет. Она свободна.

Но тетенька Афросинья платка не отдала Дарье.

– Ничего, уж я постою, – сказала она. – Пущай меня списывает.

Тороплюсь писать. Чувствую, что нарушаю праздник. Приятели на меня никакого внимания. Стреляют в ворота сарая. Только слышу зычный бас Василия Сергеевича:

– Вашему «ланкастеру» до моего «туляка» далеко.

«До чего труден цвет старых бревен сарая! – думаю я, составляя тон. – Какой сухой рисунок. Красный шарф Феоктиста и скворешник блестят на солнце сильнее всего, горят. Нет в красках силы такой».

Подходит Василий Сергеевич и говорит мне на ухо, смеясь:

– Знаете, у Павла-то ружье Пёде, двадцать шесть дробин на восемьдесят шагов в кружке. У Караулова «ланкастер», двадцать две дробины. А у меня шестьдесят одну дробину принесло в кружок. Что, выкусили! Тульское ружье, мое-то, русское! Не очень им теперь нравится. Молчат, расстроились.

– Молодец, Вася, – говорю я рассеянно.

– Не скажете? – шепчет на ухо Василий Сергеевич.

– Нет, – говорю. – А что?

– Честное слово, не скажете?

– Честное слово.

– Я два заряда дроби всыпал.

И Василий Сергеевич важно отходит от меня к сараю, где охотники смотрят на пробитые дробью мишени.

В комнате, когда я принес картину, она как-то была другая. Темен сарай, солнца нет. Я опять иду писать и всё ищу солнца, радости, усиливаю тени. Но уж нельзя писать больше: всё как-то изменилось. Бревна уже не те и не горят сучья березы.

Долго смотрю я в мастерской начатую работу.

– Эх, Лисеич, – говорит мне Герасим. – Завтра тоже вёдро будет. Этакий же день. Завтра наладишь. А теперь на охоту пора.

– Это ерунда, – говорит, входя, Караулов. – Дробь оттого не доносит, что я свой «ланкастер» жирно намазал. А вот, погоди-ка, я его вытру, – обращается он к Василию Сергеевичу.

– У него ружье тульской работы, и, представьте, бой отличный, – подняв высоко брови, удивляется Павел Александрович.

– Да-с, тульское, на заказ сработано. Инженером Фуфоновым. Главный инженер был. Да-с. Ах, у него жена-а была – черная коса, во-о! – показал руками Василий Сергеевич. – Вот красавица! Я был в Туле. Покупаю самовар в магазине и вижу – вот женщина-красавица. А он, Фуфонов, рядом, тоже в магазине. Я этот самовар-то покупаю, а всё на нее гляжу. Загляделся. Тут познакомились. Он мне ружье-то и продал. Другого такого нет нигде. Только у меня. Когда умирал, вызвал меня телеграммой. «Вот, – говорит мне, – умираю, бери себе ружье. Мне стоило полтораста, бери за сто рублей. Только для тебя отдаю. Помру – не оставь жену мою». Вот какой человек!

Приятели мои и Герасим смеялись.

– Ничего я не вижу смешного, – обиделся Василий Сергеевич.

– Не серчай, Василий Сергеевич, – говорит Герасим. – Чудно больно. Что же это он перед смертью торговался?

– Вася, – спросил я, – что же, Фуфонов-то умер?

– Тут же вскоре умер.

– А с женой-то что же было? Где же она-то? – спросили друзья Василия Сергеевича.

– А с какой стати я все обязан вам объяснять?

– Это верно, – сказал Герасим. – Погода какая! Чего тут! Всего не переговоришь. Пойдемте, вот по мелочам, по моховому болоту, вон туды, – показывает Герасим в окно. – По краю пойдем. Тетеревье бывает. С утра по клюкву прилетают.

Синеет грязная дорога проселка. По краям желтая осенняя травка и стебли дикой рябины. Стелется мелколесье осинником и липняком. А далеко видна, радостно светится церковь. Какое-то особое чувство мирного и родного покоя входит в душу.

Герасим, подняв руку, тихонько машет нам. Охотники остановились. Сбоку от него, в кустах у кочек, стоит собака, подняв переднюю лапу. С треском, растопыря крылья, вылетели белые куропатки и после выстрелов далеко веером летят над мелколесьем. Пойнтера, Феб и Польтрон, ходят около охотников, держа во рту больших птиц, не сразу как-то отдавая их. Герасим гладит собак и кладет дичь в ягдташ.

На пригорке, у зеленой елки, среди зарослей мелкого ольшаника, сидят охотники на привале. Радостно светит весеннее солнце. Коричневый армяк Герасима, зеленые и белые куртки охотников весело выделяются на сучьях деревьев. На мелких веточках, как серьги, висят ягоды, красные с черным. Волчья ягода. А далеко на горизонте светится церковь Всех Скорбящих Радости.

Смеясь, пьем из рюмок, наливая из фляжек водочку, закусываем колбасой с пеклеванным хлебом. Хорошо. Собаки сидят около, и им бросают кусочки колбасы и хлеб.

– Вот теперь пойдем прямо по мелочам. Прямо на церковь Скорбящих, – говорит Герасим. – Может, на глухарей попадем.

– Вот будет радость, – говорил Караулов. – Есть в охоте – радость. Всё забудешь! Лес, болото, река – всему рад. Всё бы обнял… Воля – свобода. А в городе – гляди в оба: деньги с утра в голову лезут, всё вроде как-то виноват в чем, виноватым ходишь.

– Верно говоришь, – сказал Павел Александрович, – я тоже на охоте другим становлюсь. Странно. Там у меня всё то, да не то кажется. Говорят не то кругом, думают не то.

– Ха-ха, – говорит Василий Сергеевич, – верно. У меня дома одна ерунда. Вот моя Ольга, я ей говорю: нельзя так, денег много выходит, я в долги залезаю, расстроен, а она смеется. Терпишь, терпишь и не выдержишь – рассердишься. Ну тогда Ольга говорит: тебе на охоту пора. Знает, что у меня на охоте всё пройдет. И опять неделя-две, месяц – не жизнь, а радость. Совсем другой.

– И вот верно это… – сказал Герасим, – это вот до чего правильно. Когда в голове закисает: и то не то, и это… ну, иди на охоту – всё как рукой сымет. Заметь: вот поругался, а на охоте вспомнишь – чудно! И сразу видать, что зря ругался. Кто знает – ветром, что ли, раздувает, только легче жить становится. Горе-то охота отводит от человека.

Телеграмма

Осень. Короче день. Снег выпадал и скоро стаивал.

Утро. Я только проснулся, посмотрел в окно. Вдали – крыши изб, мокрые, темные, дорога грязная, синяя. Облетели осины. Трава на лугу пожелтела, скучная. Слуга мой Ленька несет охотничьи сапоги и ставит около меня.

Леньке не нравится осенью в деревне. Хочется в Москву – и он сочиняет разные штучки.

– Ну что, – спрашиваю его, – как погода сегодня?

– Да моросит… – отвечает медленно Ленька. – Говорят, что оспу надо прививать, а то в Любилках черной оспой заболели трое, а к нам Василий заходит оттуда – мед носит.

Я молчу, на меня не действует.

Тогда Ленька идет к моему приятелю Василию Сергеевичу – тот верит.

– Знаете, – говорит мне Василий Сергеевич, – надо уезжать. Здесь, говорят, эпидемия черной оспы, и ящур на язык садится.

– Что такое? – удивился я. – Какой ящур?

– От молока. Молока нельзя пить. Язык как ящерица делается. Во все стороны вертится, пухнет и душит вас. Не угодно ли? Хороша штучка!

– Это кто же тебе сказал, Вася?

– Да вот все говорят… и Ленька. Молока ни под каким видом! Уезжать надо, а как жалко. На реке щука берет, прямо жор. Я вчера двенадцать штук взял.

– Постой, – говорю, – дадим телеграмму доктору Ивану Ивановичу.

– Верно, – соглашается Вася.

Тетушка Афросинья вносит самовар, крынку молока к чаю и оладьи.

– Вот, – говорит Вася, – молока-то нельзя – ящур… на язык садится…

– Чего это вы только, Василий Сергеевич, выдумаете? – говорит тетушка Афросинья. – У людей ящур никады не быват. Это у коров; и то летом – от травы речной заводится.

Приятель Вася наливает в свой стакан и, прихлебывая чай, карандашом составляет доктору телеграмму: «Приезжай немедленно – черная оспа ящур. Захвати лекарства».

– Так хорошо?

– Чего ж еще? Хорошо.

Но Вася не удовлетворен. Он исправляет текст: «Приезжай ящур черная оспа».

– Так лучше, сильней?

– Пожалуй, сильней… Только он подумает, что ты его ругаешь.

– Ах, черт, пожалуй, верно, – засмеялся Вася. – Он, чертова кукла, сразу не разберет. – Вася отхлебнул чай и, медленно прожевывая оладьи, сказал: – Надо вставить «не ты».

Выходило: «Приезжай, не ты черная оспа».

– Что-то не того… – с досадой сказал Вася. – Надо обдумать. – Он встал из-за стола, сел к окну, долго хмурился, писал и, наконец, сказал: – Вот: «Приезжай скорей лечить ящур черную оспу».

– Не годится, – говорю я, – не поймет. Он не ветеринар.

– Это оттого не выходит, – резонно сказал Вася, – что телеграмму надо всегда писать сокращенно. Сократишь, а оно черт знает что получается.

– Это верно, – сказал я, – экономия заедает.

Вася вновь погрузился в размышления и написал:

«Приезжай немедленно, захвати лекарства против черной оспы, ящура на языке».

– Вот теперь ясно, – с удовлетворением сказал он. – А то эта чертова кукла не поймет ничего. – Дай, Ленька, новый лист – начисто переписать. Я, знаете, тоже устал от напряжения мысли.

Взяв новую бумагу, Вася переписал телеграмму начисто и отдал Леньке. Тот повез депешу на станцию.

– Не забудь, – кричал вдогонку Василий Сергеевич, – пошли срочной!

Василий Сергеевич оделся, взял ружье, сажалку и пошел смотреть жерлицы, которые поставил на ночь на щук.

Возвратился Ленька.

– Ну что? – спросил я. – Отправил телеграмму?

– Да, – ответил Ленька, – отправил.

– Что же ты смеешься?

– Да ведь как же… уж очень телеграфисты смеялись, когда принимали.

– Почему? Что там смешного?

– На «чертову куклу» смеялись все.

– Разве Василий Сергеевич написал «чертову куклу»?..

– А как же! Да и как написали… «Захвати лекарство чертова кукла против черной оспы, ящур на языке». Ничего не поймешь… Смешно…

Телеграмму послали по адресу университетской клиники. Ивана Ивановича в клинике не оказалось, и ассистент по телефону сообщил ему о телеграмме. Иван Иванович попросил ассистента прочесть ему текст по телефону. Ассистент прочел и засмеялся.

Иван Иванович ужасно обиделся, и к вечеру мы получили ответ на имя Василия Сергеевича.

Василий Сергеич, прочтя телеграмму, покраснел и сказал:

– Ну, это ему так не пройдет. Так телеграммы не пишут. Ну, голубчик, он меня теперь узнает. Это я так не оставлю.

– Что такое? Дай-ка телеграмму, – сказал я.

– Уходи отсюда! – раздраженно завопил Василий Сергеич на Леньку.

Тот опрометью кинулся к дверям.

По уходе Леньки Василий Сергеевич дал мне телеграмму.

В ней было написано:

«Хотя вы и архитектор, но дурак. Приват-доцент Красовский».

– Ты что же сердишься? – сказал я. – Ты же сам ему написал «чертова кукла».

– Позвольте, я написал второпях, нечаянно. И «чертова кукла» не может быть обидна, это шутка. А писать «архитектор», и на «вы», и «дурак» – это совсем другое дело. Я ему покажу. Он жену-то отбил у купца Испатова под гипнозом. Вы знаете, чем это пахнет? Это Сибирью пахнет. Тот с женой лечиться из Костромы приехал, а он под гипнозом сначала ее взял, а потом, когда тот объясняться пришел, – и его усыпил. Тот спит, непробудно, а он с женой амуры разводит. За это знаете, что полагается? Бессрочные каторжные работы. Да-с. Вы знаете? Вы ничего не знаете. Вот вы дом строили, хорошо, что в деревне, а в Москве бы строили, так в остроге бы сидели-с. Да-с. Строительного устава не знаете. Доски кладете куда попало. Вам ничего. А в Москве за дощечку – положите около или краешком на чужую землю – восемь месяцев тюрьмы.

Вася рассердился и заврался до невозможности. Телеграмма привела его в такое бешенство, что он и про щук забыл. До позднего вечера сочинял ответ и всё рвал.

– Замучился ты, Вася, – сказал я.

– Я без ответа не оставлю! – кричал Василий Сергеевич, запыхавшись. – Вот, посылаю на клинику в университет: «Хотя вы и приват-доцент, но дурак».

– Ну, Вася, это одно и то же, – заметил я. – Скучно. Напиши ему одно слово: «болван». Это все-таки не так обидно и понятнее. Только опять не спутай.

– Это верно, – согласился Вася.

Написал телеграмму и опять послал Леньку на станцию.

– Вот ведь что со мной делают! Нигде нет покою. Куда деваться от разных этих? Ведь вот всё удовольствие испортил. А вы говорите – в раю живем! Хорош рай. Жерлицы сутки стоят. Жор, наверно, щуки попали. Потом эта оспа. Надо в Москву ехать.

У крыльца послышался колокольчик. По коридору кто-то грузно шел. Открылась дверь, и, закутанный шарфом, в дождевом пальто, промокший, вошел доктор Иван Иваныч, сказав:

– Ну и орясина, ну и дурак! Что пишет, что телеграфирует, да еще на клинику, дурак. Ведь там профессора все прочли. Ящур! Что я – ветеринар, что ли, тебе? Болван!

Вася покраснел, часто мигал ресницами:

– Позвольте… Ящур на язык садится. Все говорят. Ленька говорит. А вы какое имеете право писать мне «архитектор дурак»?

– Я тебе в деревню телеграфирую, а ты мне на службу, в университет, где профессора – Захарьин, Ломоносов.

– Ну, братцы, довольно, – сказал я. – Жерлицы поставлены, там щуки сидят. Какие же вы рыболовы?

– А правда здесь эпидемия черной оспы? – спросил доктор. – Я прививку привез. Сейчас же надо привить, не теряя времени.

Он достал сыворотку и сказал:

– Ну, ты, дура, раздевайся.

Вася послушно разделся. Иван Иваныч, сбросив пальто, сделал ему прививку.

– Умней ты, впрочем, от этого не станешь…

Закусив пирогом с грибами, мы взяли фонарь и ночью пошли смотреть жерлицы – нет ли щук…

Осенний вечер

Ну и скучное же время – ноябрь. Вчера выпал снег, как-то обновил землю, вроде как повеселела природа. А когда растаял – опять темно, серые тучи нависли, скучная осенняя заря догорает с краю леса. Дорога грязная, у крыльца лужи. Тоскливо мычит корова у сарая. Потемнели сырые крыши. Вороны летают стаями, каркая, садятся на березы.

Приятели мои заскучали дома. Пошли на реку. Она такая полная, мутно отражаются ольховые кусты в воде. И на реке – неприветливо.

Неужели сад мой и всё кругом было еще недавно покрыто свежей зеленью? Как-то и не веришь. Осенняя мгла.

Дома-то хорошо – горит лампа с красным абажуром, теплится камин. Доктор Иван Иванович сидит у камина и, подбрасывая сырой хворост, говорит:

– Вот наука. Конечно, наука многое объясняет. В науке есть несомненная истина, но определить всего не может. Хотя бы вот, к чему это нелады в жизни разные – то так, то этак. Погода тоже не веселит… Заметьте – вот в окружающей нас жизни, у всех приятелей наших, всё как-то боком выходит. Вот хотя бы с женщинами. Вначале, конечно, всё казалась в розовом свете. Женился. Доктор я. Ну, вижу, нравлюсь. Во мне участие принимает, рада. Черт меня дернул в театр поехать. А она раньше актрисой была. Что ни скажу, похвалю: «Вот хорошо играет “Бесприданницу”», а она: «Ужас, что с вами, вы ничего не понимаете. Нравится она вам, потому что смазлива…» «Нет, – говорю, – позвольте, я-то понимаю. Я сам в любительских спектаклях, когда студентом был, так в Вологде, хотите знать, Чацкого играл…» – А она как расхохочется! «Вы, – говорит, – утюг! Какой вы Чацкий!..»

Не угодно ли? Вот что я ни скажу – всё не так. Ну и пошла ерунда. Вышло так, года через полтора, что рад был, когда из дому уходил. Получалось так, что я как бы враг ее, что ни на есть злейший враг. И каково же ей жить приходится со мной!

– Вот это верно, – сказал Коля, – до чего верно. Я тоже чувствую с утра, чувствую, что я самый последний человек. И Анфиса тоже страдает. Всё от меня, и почему от меня – я не понимаю.

– Постой, – сказал приятель Вася, – что же тут непонятного? Страдает. Вероятно, от глупости твоей страдает.

– То есть как это – от глупости? – удивился Коля. – От какой же это моей глупости, позвольте?

– Да, – вступился доктор Иван Иванович, – по-вашему, и моя жена тоже от моей глупости страдает? Как это вы легко, господин архитектор, дурачков раздаете. А вы тоже ведь, кажется, изволили с супругой вашей разойтись? Это, должно быть, от ума большого.

– Довольно, – вдруг сказал Павел Александрович. – Что же это такое за разговор начинается! Про женщин вообще так говорить нельзя. Женщина – существо прекрасное, нежное и хрупкое. Да-с. Вы, конечно, люди штатские. Не понимаете. А вот когда ехал наш 6-й драгунский кавалерийский эскадрон и заехал в Зарайск, так там знаете, что с женщинами случилось? Нет, вы не знаете, что случилось…

– Что же такое случилось? – спрашивали все.

– Не поймете… Что вам ни говори – не поймете. Это понять надо, а вам трудно.

– Что же такое? – удивлялись приятели.

– А такое – рыдали, понимаете, рыдали. Женщины рыдали… Город Зарайск рыдал…

– Постой, Павел Александрович, почему же рыдали, город рыдал?

– Странный вопрос. Эскадрон ушел.

Коля Курин смотрел, мигая, на Павла Александровича, высоко подняв брови, а у доктора Ивана Ивановича как-то сам собой открылся рот, и выражение лица у него было удивленное и виноватое.

– Это у вас, – продолжал серьезно и строго Павел Александрович, – у штафирок, разные там анализы, переживания, извращенные чувства, разные вообще пошлости, а у нас – нет-с. Женщин вообще понять надо и преклоняться. Преклоняться, и никаких.

Павел Александрович сердился и говорил резко.

А охотник Герасим Дементьевич, который раньше был солдатом и был на войне, сказал:

– Всё правильно. У штатских в голове завсегда бусырь заводится. Ну, их в тоску и вгоняет. И где ж, в походе, с лошадью, да в службе, в слабость вдаваться…

– Константин Лисеич, – сказал, входя, Ленька, – тетенька Афросинья гуся резать не хочет. «Это мне, – говорит, – не подходит, и гуся жалко».

– Ну вот, – встрепенулся Юрий Сергеевич, – а обещали гуся с капустой. Значит, ау!..

– Так ты ступай и режь гуся, – сказал Василий Сергеевич.

– Ну нет, увольте.

Иван Иванович, ты ведь тоже и хирург, ты и займись, – сказал Сахновский.

– Хирург. Вот я твое толстое брюхо, в случае болезни, разрежу не моргнув, а гуся резать отказываюсь.

– Ну, Павел Александрович, покажи нам свою храбрость, – сказал Юрий Сахновский.

– Вот если бы ты не был штафиркой, то за слова такие стоял бы передо мной у барьера.

Все приятели наотрез отказались резать гуся, а Ленька сказал:

– Жалко гуся-то домашнего резать. Вот застрелить ежели…

Но и стрелять домашнего гуся никто не хотел.

Пошли смотреть на гуся.

– Тега, тега, – позвал гуся Ленька.

Большой жирный белый гусь шел по лужам от сарая, переваливаясь на желтых лапах.

– Хорош был бы с капустой… – задумчиво сказал Сахновский.

Гусь боком, подняв голову, осматривал приятеля. Потом, опустив голову, зашипел, когда Юрий хотел его погладить.

– Вот и охотники… – сказала тетенька Афросинья. – Ш-ш… ш-ш… – махнула она фартуком на гуся. – Иди, а то и впрямь бы не съели.

– Его, конечно, зарезать можно, – сказал Герасим, – только такого гуся лучше на племя оставить. – Ведь у нас зайцы на жаркое есть, чего еще…

– Заяц-то лучше гуся, – согласился Василий Сергеевич.

– И ладно, – сказал Герасим, неся из погреба зайца. – На войне человек человека не жалеет, а вот перед гусем все штафирками сделались. Куда! На баб жалуются! – засмеялся Герасим. – С бабой сладить не могут. А от бабы тоже польза и радость бывает. У нас угольщик Серега ослеп. Ну, значит, уголь жжет, смолье, – знать, от дыму-то и ослеп. В больнице полгода был. Ослеп – шабаш. Домой отправили. И вот сердит он стал. Цельный день ругается с женой, делать-то нечего. И то не так, и это не так, и в драку лезет. Авдотья-то, жена, не выдержала, его по башке вальком-то и ахнула. А он, как она его по башке-то ударила, сразу и прозрел. Вот ведь что. Вот, доктор Иван Иванович, вы слепых-то лечите ли так?

– Ну и лекарство… – засмеялся Василий Сергеевич.

– Таким средством радикальным вас бы попользовать не мешало, – сказал Иван Иванович. – Дурь-то из головы у вас бы повышибло.

– Эх, – вздохнул Дедушка, покачав головой. – Всё это через ненастье. Время скушное – дождь и дождь…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.