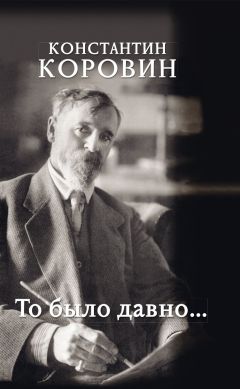

Текст книги "То было давно…"

Автор книги: Константин Коровин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)

Шутки

Проснулся утром, сразу в окно увидел – белым-бело. Крыши соседних домов покрыты снегом. Сухарева башня выделяется на сером, мутном небе. Извозчики уж едут на санях по первопутку. Снегу выпало много.

Был 1917 год. Душа жила в тревоге. Тот уют, который был в России, уют теплого дома, друзей, семьи, вечеров – веселых, зимних, – ушел из жизни. Мы все как-то сразу постарели и устали от речей, митингов и назойливости навязчивых глашатаев новой жизни. В счастье человека огромную роль играет чувство природы и ее поэзии. В российской смуте мы как-то потеряли это прекрасное чувство. Подумалось: «Хорошо должно быть теперь в деревне».

И я, вставая и одеваясь, всё смотрел в окно на снег.

Кто-то позвонил. Пришел приятель-рыболов Василий Княжев:

– С зимой вас.

– Василий, – сказал я, – вот я послал письмо в деревню, чтобы истопили дом. Проедем туда.

– А я и пришел сказать вам, что хорошо в деревне. В Москве-то что! Солдатья наперло. Подсолнушки грызут. Народ-то озлился, скушный…

Опять послышался звонок. Вошел приятель Павел Александрович. Входя, сказал:

– Едем. Пороша какая!

– Ну что, Павел? Давно тебя не видал.

– Ну что? Ерунда идет. Дурацкое дело не хитрость. Едем. Там все-таки, в деревне, мерзости этой меньше. Зашел в Охотный к Громову – селедок нет, к Суворову – хотел белуги взять, а там только бутылочки с английской соей – больше ничего. Вчера по соседству со мной квартиру разграбили…

– Ах, до чего хорошо, снегу сколько навалило. Сразу зима стала. И до чего хорошо пахнет! – сказал, входя, Василий Сергеич. – Сады все инеем покрыло. Я ночью сегодня от Марьиной Рощи шел домой, от приятеля. Снег валил.

– А ты не боялся, Вася, ведь могли ограбить?

– Представь – не боялся. У меня рост такой. Меня как увидят – на другую сторону переходят. Опасаются – вдруг по башке хватит! А вот утром сегодня дворник говорит мне: «Товарищ Кузнецов, велели жильцов в доме описать, которая, значит, белая кость, а которая черная. А я что, конечно, смекаю – у кого какая кость. Только вот одно: писать я не умею».

– Это есть, – сказал Василий Княжев, – спрашивают, потому – черная кость на белую осерчала.

– А у тебя, Василий, какая кость? – спросил Василий Сергеич.

– Да ведь кто ее знает, я ведь из духовного звания. Отец дьячок был, от вина помер. Какая кость? Ведь это всё одурь вошла. Кость и кость. У всех ровная. Вот я к вам надысь Константин Лисеич, в Школу на Мясницкую заходил. У вас там в классе шкелет стоит – так у его кость белая. А кто его знает, кто он был. Пашпорта, поди, у него нет, он ему ни к чему, шкелет и шкелет. Ему всё едино. Вот что зима али лето – ничего, сердяга, не чувствует.

Василий был человек умственный и любил поговорить.

Все приятели мои собрались. И доктор Иван Иваныч, и художник Виноградов. Виноградов был человек серьезный и сердитый, шуток не любил. Он был очень взволнован, очень рассердился на полового в «Эрмитаже». Тот ему сказал «товарищ».

– Какое он имеет право меня «товарищем» называть?!

В вагоне, когда кондуктор пришел брать билеты, Василий Сергеевич спросил:

– Товарищ кондуктор, скоро станция Сергия-Троице? – В буфете тоже: – Товарищ буфетчик, дайте стакан чаю.

Виноградов негодовал:

– Если будет продолжаться «товарищ», я сойду на ближайшей станции.

Когда приехали на станцию, все стали садиться в розвальни – ехать ко мне.

На первые розвальни уселись Василий Сергеич, доктор Иван Иваныч и Виноградов, на другие – Павел Александрович, я, Караулов. Потом – Василий Княжев, Коля Курин и Юрий Сергеич.

Была лунная ночь. Полозья скрипели по снегу, и так отрадно было видеть зиму.

Впереди слышно было, как кто-то вдруг закричал:

– Стой!

Из передней подводы соскочил Сергей Арсентьич Виноградов и быстро шел к нам:

– Я больше не могу. Он и Феоктисту говорит: «Товарищ извозчик!..»

– Садись, – умиротворенно сказал я, – Сережа, к нам.

– Я не понимаю, что с ним. Что за мерзость!..

Когда приехали ко мне, в доме горел камин, и как было уютно в доме и мирно кругом!

Тетенька Афросинья подавала на стол маринованные грибы, соленые грузди. Герасим Дементьич говорил:

– Вот пороша-то. А завтра рано приготовим лыжи, пойдем по свежему снегу на зайцев.

Но угораздило Василия Сергеича тетушку Афросинью назвать «товарищ Афросинья». Тетушка Афросинья, ставя на стол пироги с груздями, только на него искоса посмотрела, а Сергей Арсентьич выскочил из-за стола в коридор, наскоро надел шубу, шапку, ботики и выбежал на крыльцо.

Василий Сергеич ржал как лошадь.

– Ну что за свинство! – сказал Иван Иваныч. – Ну что ты его дразнишь?

Василий Сергеич выбежал на крыльцо и закричал:

– Товарищ Виноградов, куда ты?!

Мы все вышли наружу. Кричали:

– Сережа, что с тобой, ведь Вася всё нарочно! Он шутит…

Доктор пошел вдогонку уходящему к воротам и, догнав Виноградова, что-то долго говорил с ним. Наконец Виноградов сдался.

– Чего серчаете, – сказал возвратившемуся Виноградову охотник Герасим Дементьевич. – Чего тут? Василий Сергеич так, для смеху. А вот у нас надысь в Букове товарища поджигателя пымали. Вот били, ну и били! Житницу поджег. Только товарищ поджигатель и говорит мужикам-то: «Товарищи убийцы, позовите товарища попа, а то я, кажись, помираю…»

Святая простота

I

Москва… Малый театр торжественно чествовал дни свобод. На сцене был устроен «фестиваль». Соорудили возвышение-пьедестал, на него встала одетая боярышней актриса в голубом кокошнике – Яблочкина, почтенная красавица театра, подняв к небу руки, обвитые разорванной цепью, а к ногам ее картинно припал солдат (почему солдат – неизвестно)… Эта живая картина называлась «Свободная Россия».

Внизу полукругом стояли артисты во фраках и артистки в открытых платьях и в шляпах с перьями паради (шляпы с паради были у всех – иначе казалось невозможным!). Оркестр играл «Марсельезу». Артисты пели хором:

Вы, граждане, на бой!

Вы, граждане, вперед!

Впи-пи-и-и-ред,

Вы, граждане, на бой!

Выходило отлично, совсем как в Париже на баррикадах…

Я смотрел на толстого князя Сумбатова, на Головина, на многих других. «Какие цветущие, полные, – думалось мне, – такие добродушные толстяки, а вот на бой идут… вперед, куда?»

При звуках нового гимна партер встал. Загремели аплодисменты, из битком набитых лож элегантные дамы махали платками и биноклями, и на их шеях блестели бриллианты…

А за кулисами толпились знакомые актеров, штатские и военные, нарядные девицы, учащаяся молодежь. В артистические уборные трудно было протиснуться. Тут лились шампанское и пиво, уничтожались бутерброды; чувства у всех были возвышенные, настроение торжественное. Все говорили, спорили, смеялись, поздравляли друг друга, лобызались. Еще бы, такой праздник, такие дни!

За кулисами подошел театральный рабочий Василий Белов. Мы много работали вместе, он даже в Париж со мною ездил.

– Василий, – говорю, – ты рад свободе-то?

Василий посмотрел мне в глаза и засмеялся.

– Чего смеешься?

– Эх, Кистинтин Лисеич, сапоги двести рублей, а жалованья сорок получаешь. Свобода это? Нет, нехорошо будет. Мы-то знаем.

Настроение торжественного праздника продолжалось. По окончании живой картины все гурьбой поехали в Литературный кружок, на Малую Дмитровку, где артисты были как у себя дома: ужин, речи, железка…

А вот уж и тройки. Кто едет? Все едут. Гремят колокольцы. К «Яру» летят тройки.

Еду и я. Летим мимо памятника Скобелеву. Площадь полна народу – черным-черно, митинг. Какой-то всадник – не то чиновник, не то рабочий – говорит речь и кулаком грозится в небо. Гулом одобрения отвечает толпа. И дальше летят тройки по Тверской-Ямской…

Рядом со мной сидит толстый кудрявый присяжный поверенный Видиминов. Напротив – Таня, актриса. Видиминов пьян. Он закрыл глаза и водит рукой по платью Тани у колен и пониже, как бы муху отгоняет…

Блистает «Яр», залитый электричеством. Народу тьма. «Нет столов, – объясняет лакей, – всё занято». Из залы и тут гремит «Марсельеза».

– Не моя шуба! – кричит какой-то интеллигент. – И шапку украли! Кто смел?! Я требую!

В другом углу цыганка, прижав к куче повешенных шуб бледного юношу, убеждает его:

– Нет, отдай, отдай, двадцать пять рублей, отдай! Ты фрукты спрашивал – отдай!

А слева, что это? В огромных окнах ресторана, за стеклами, словно привидения, толпятся фигуры в длинных белых саванах, с перевязанными головами. Темные тени странно искажают грубые лица в бинтах: это раненые солдаты из соседнего лазарета – пришли поглазеть, как пируют граждане…

Уже светлело, когда я возвращался домой. Извозчик, пожилой мужик, обернувшись ко мне, сказал:

– Слобода-то, барин, хороша, слов нет, очень хороша. Только вот, когда деньги в кучу сложат да делить зачнут, тут драки бы не вышло. Вот что…

– А ты давно в Москве извозчиком? – полюбопытствовал я.

– Да годов, почитай, сорок, – ответил он.

Позвонив у подъезда, я ждал, пока заспанный дворник возился с ключом.

По мостовой шел сильно выпивший парень в поддевке. Поравнявшись со мной, он погрозил мне огромным кулачищем, остановился и запел:

Ах, туда-то вашу мать

С вашим городишком!

Ну-ка, дайте погулять

Нашим ребятишкам.

И-и-и-х ты!..

II

Я брел долго зимней дорогой, лесами, проселками. Странное было, смутное время…

Ночь. Станция. В окнах тусклый свет. Фонари у крыльца разбиты, навалились сугробы снега. А сбоку от лестницы, на платформе, лежат в снегу – один здесь, другой там – люди ничком: рты открыты, будто кричат. Мертвые? Тифозные?

Я вошел в станционное помещение. Душно, пахнет карболкой, коптит маленькая лампа; на полу, сбившись в тесные ряды, спят пассажиры, ждут поезда. Пробираюсь между спящими в телеграфное отделение.

Телеграфист сидит под лампочкой, ленту читает. При моем приходе недовольно спрашивает, стуча ключом:

– Чего надо, товарищ?

– Шура, – говорю, – не узнали?

Обернулся:

– Э! Не узнал, право. Что же вы – пешком? Чего это? Ехать собрались?

– Да вот, еду. Когда поезд-то?

– Когда? Хе-хе! Когда захочет. В Петрове ночует. Разве кто знает? Я один остался. Павлова вчера в больницу увезли. Вот, глядите, лежит солдат, бредит. Тиф. Хоть убежать бы куда. Что делается! Ух, ты! Орчека за санитарами в Петров уехала. Говорят, завтра утром больных уберут. Мешочники мрут – кто их знает, кто и откуда. Хоронить некому.

В комнату вошел парень лет семнадцати, стражник: за плечами винтовка, в руках фонарь. Веселый. С ним в ярких цветных платках две девицы; у одной в руках жестяной бидон. Хохочут.

– Сонька, полей сапоги карболочкой, – обратился телеграфист к девице с бидоном.

Она, смеясь, плеснула ему на ноги.

– Ишь, а Сережка жив еще! Плесну ему в рот-то, авось очухается.

Лежащий солдат уставил на нее воспаленные глаза и простонал:

– Мань, дай испить, Мань!

– Самогон тебе припасли, ишь ты, – весело отмахнулась девица.

– Мань, дай испить. Хотца!

Девица пуще засмеялась:

– Ей-ей, давеча этакой лежит, рот открывши, я и плеснула, а он икать зачал. Вот икать! Так Лешка говорит: поливай их усех! Ну смеху что было! В Александровке, Лешка говорит, варенье дают, а нам еще не пришло. Самогонщиков ловят. Ну все пьяные. Ведро везут – молоко, глядеть. Вот хитрые стали! Цап, а там, в молоке-то, четыре бутыли самогону. Честь-честью отобрали. Конвой пьяней вина!

– Мань, дай испить, – опять застонал солдат, и дико блуждали его глаза. Он переводил их на нас с одного на другого. На открытой груди выступали багрово-синие пятна, как ровный узор.

Телеграфист обернулся к одной из девиц:

– Достань ему водицы попить. Болен он. Жалко глядеть.

– Иде достать-то? Наруже позамерзало, взять не во что. Ну попробую, сбегаю.

И девица вышла.

– Из Ярославля вчера ехала одна, – стал рассказывать стражник, – ее сняли в Петрове. Мать честная! У ней ситцу что под юбкой нашли! Страсть – вот ситцу. А в башмаках часов двое золотых, ложки серебряные, вот чего только не было! На тебе, Сонька, вши ужасти сколько! – добавил он, обращаясь к другой девице. – Гляди-тка!

Девица стояла у стола, освещенная лампой. Черный из сукна «дипломат» ее был покрыт белым шевелящимся бисером.

– Соня, – попросил и я, – полей мне валенки карболкой. Сделай милость! Вошь-то с полу не полезет.

– А ей что, – ответила Сонька. – Она не боится этого сусла. Вот на костер трясти хорошо. Трещит как!

Манька вернулась с кувшином, наклонилась к больному и поднесла кувшин к его губам. Он смотрел кверху остановившимся взором, будто что-то видел там. И шептали губы.

– Не пьет. Видать, что отходит, – сказала Сонька.

– Чего тут, товарищ, теперь не помочь, – заметил стражник и шинелью покрыл солдату ноги.

Телеграфист опять начал выстукивать. Потом встал:

– Мать их! Не отвечают, сволочи! Бродяги! Поезд, а где он? Черт его ведает! – Он вышел из комнаты и, словно укоряя кого-то, сказал: – Месяц сахару куска не видал! Говорите, варенье дают? Где-е? Нечего врать зря. Сволочье одно.

Солдат бредил:

– Тятенька, ешь яблочко. Садик мой, гляди – почка? Тятенька, не бей ее, почто. Хорошая она. Я, матушка, прощай! Не бей ее, сукин сын. Караул! Убирай, убирай скорее! Кровь! Эй, караул! Правое плечо вперед… Марш! Господи Иисусе. Ну, трогай. Смирнооо…

– Помирает, – тихо сказал стражник.

Я взял табуретку и вышел в станционный зал. Пол по-прежнему покрыт был спящими. Я поставил табурет к окну и сел. На полу всюду мокрые пятна, серые. Вглядываюсь: шевелятся. И тут вши. Сколько!

Сбоку от меня лежит пассажир, под головой мешок; рядом – другой мужик. На одном – рваный тулуп и грязные, в глине, большие дырявые сапоги, а сосед в армяке и лаптях, ноги обмотаны веревкой и мочалой.

Мужик в лаптях проснулся, вынул мешочек с табаком, из бумажки свернул закурку махорки, потом поглядел на меня тупым взором, медленно поднялся и пробормотал:

– Пойти закурить.

– На́ спичку, – предложил я.

Другой тоже проснулся и попросил:

– Дай затянуться разок.

Лапотник протянул ему цигарку и проворчал хриплым голосом:

– Ишь, тебе-то хорошо, сапоги-то ко-ожаные!

В эту минуту из двери справа какие-то люди вытащили за ноги солдата. Сонька вдогонку поливала его карболкой. В дверях солдат захрипел.

– Да он жив еще!

Телеграфист согласился:

– Знать, жив.

– Тащи, на холодке-то лучше отойдет, – сказал стражник.

С платформы закричали:

– Поезд вышел из Петрова!

– Батюшки, Господи! Ваше бародье! Товарищ родной! – бросилась старуха телеграфисту в ноги. – Пусти, соколик, доехать. Сын у меня помирает. Пусти!

Телеграфист ничего не ответил.

Пассажиры поднялись. Потащили мешки, толкая друг друга, ругаясь, с трудом пролезая в дверь на платформу.

На полу, смотрю, у самой стены лежит женщина с зеленым лицом, молодая и мертвая.

Утренний рассвет. Леса, те самые места, где стоял я весной на тяге.

И вдруг вспомнился мне подстреленный мною вальдшнеп с большими дивными глазами: он умирал у меня в руках. Я вспомнил, как трепетало его сердце, как по длинному его клюву струилась кровь и чуть шевелились теплые бархатные крылья. И стало мне как-то сразу всё всё равно… Как смел я убивать этого аравийского гостя? И слезы подступили к горлу…

Подходил поезд. На буферах, на крышах вагонов висели люди. И поезд, не останавливаясь, прошел мимо.

– Проехали, – крикнул кто-то.

Кто-то засмеялся.

– Тебе хорошо, ты пустой, – говорил один бородач, – а вот мне-то мешок картофеля тащи! Спину не разогнуть, а еще отберут. Вот тебе! Опять жди сутки. А может быть, и неделю.

Я вышел с вокзала и отыскал среди трупов, лежащих в снегу, солдата из телеграфной комнаты. Он был мертв.

Затем я побрел опять дорогой, лесом. Утро было ясное. Иней золотила нежная заря.

Слева едут розвальни. В розвальнях Ленька Ялычев.

– Здравствуй, барин. Чего идешь рань такую? Почто?

– А ты куда?

– На Голубиху за хлебом.

– Достань, Ленька, мне малость.

– Ладно. А менять что будешь?

– Не знаю.

– Во, шуба у тебя. Чаво ж, дадут много.

– А я-то, как же без шубы?

– Ну чаво, – засмеялся Ленька. – Вы, господа, завсегда найдете. Во когда стариков перебьют, слышь, всего вдоволь будет. Едоков-то меньше останется. Понял?

Благодетель

Это было во время революции. В Москве было голодно, трудно было достать хлеба, деньги стали мало стоить, стало трудно на них что-либо приобрести.

Вот в это время меня позвал к себе на дачу один знакомый агроном. Он жил в Тверской губернии, недалеко от озера. Говорил: «Приезжайте, там у нас всё есть – и хлеб, и молоко, и баранина, и рыба». Сын его, Егорушка, был в московской Школе живописи и кончил архитектурные курсы. Он рассказал мне, как проехать, и пообещал на станцию мне выслать лошадь. От станции ехать четырнадцать верст.

Я собрался. Егорушка Иванов мне дал свой адрес в Москве и сказал, что похлопочет насчет билета: достать билет для поездки по железной дороге было тогда трудно, почти невозможно, но так как я был «трудовой элемент», то он надеялся, что билет достанет.

– Очень хорошо, – говорил он, – что вы едете к нам. Я дам знать туда и сам скоро приеду. Вас встретит моя жена. Она – дочь вашего знакомого агронома.

– Как это? – спрашиваю я. – А ведь вы мне говорили, что это ваш отец?

– Нет, – говорит Егорушка, – вы смешали, это мой тесть.

«Ну, все равно», – думаю. И через три дня пошел к нему узнать насчет билета на железную дорогу. Пришел на Поварскую, в Кругликов переулок, дом 14. Смотрю – знакомый дом: я бывал в нем, там жил мой приятель, художник Янышев. Он умер, и отсюда его выносили в гробу.

Вспомнил я грустную утрату, поднялся по лестнице к квартире покойного. На двери по-прежнему дощечка – «Янышев». Позвонил. Дверь мне открыла Мария Ивановна – жена моего приятеля.

– Здравствуйте, Мария Ивановна, – сказал я, входя.

– Вы к Иванову? – спрашивает Мария Ивановна. – Только его дома нет. Входите. Садитесь, вот чай готов. Только, конечно, из мяты. Чая настоящего нет, и сахару нет.

Пью мяту и говорю Марии Ивановне, что вот еду в Тверскую губернию к знакомому, он – тесть Иванова, погостить. Там, говорят, хлеб есть и молоко – всё. И спрашиваю:

– Не знаете, достал ли он мне билет?

Мария Ивановна смотрит на меня, и глаза у нее круглые.

– Что это говорите? – изумляется она. – Какой тесть? Он женат вот уже три месяца на моей дочери Ане…

– Вот как!.. Странно… – пробормотал я, не зная, что сказать. – Значит, он с той развелся…

Мария Ивановна встала из-за стола и, волнуясь, сказала:

– Что вы, он и женат никогда не был. А вы его когда видели?

– Да третьего дня, – отвечаю я.

– И он вам говорил, что женат и что там его жена?

– Да… – говорю. – Он еще сказал, что его жена меня там на станции встретит…

– Что такое? – удивлялась Мария Ивановна. – Вы что-то путаете.

– Не знаю, – говорю, – вот адрес.

Она взглянула на адрес.

– Да, адрес наш… Господи, да что же это такое? Вы говорите, женат?.. Я не знаю, что и думать… Не слыхала я этого… Он не говорил, что был женат.

– Действительно, тут какая-то путаница…

Я как-то неловко распростился с Марией Ивановной и вышел. Иду по лестнице вниз и вижу: на площадке, на двери, дощечка: «Иванов». Решил узнать, не тут ли Егорушка Иванов. Позвонил. Дверь открыла дама высокого роста, дородная, пожилая. Я спрашиваю:

– Что, господин Иванов дома?

– Нет, – говорит, – он в отъезде.

– А-а… в отъезде? Скажите, он не в Удомлю ли уехал, к себе?

– Нет, – отвечает дама. – Войдите, пожалуйста. Вы господин Коровин?

– Да, – отвечаю.

– Вот как я рада познакомиться! Входите, пожалуйста… Он так много говорил нам о вас. Прошу – войдите. Он уехал достать чего-нибудь: муки… знаете, время такое. На неделю уехал.

– Он, вероятно, поехал в Тверскую губернию, к жене и тестю, – говорю я, входя.

– Как – к жене? – удивилась дама. – Что вы! Он же женат на моей дочери. Войдите, вот его комната, где он работает.

Хорошая комната, линейки, треугольники. Видно, что архитектор живет. Дама показывает мне карточку в рамке.

– Вот это моя дочь – его жена, два месяца, как они поженились.

На столе в рамке вижу и его фотографическую карточку.

– Вот, значит, дочь ваша в Удомле у отца сейчас, – говорю я.

– У какого отца? – удивляется дама. – Я вдова, мой муж уже десять лет, как умер… Что вы говорите? Вы меня пугаете!.. Разве он был женат?

– Нет… – пугаясь сам, отвечаю я. – Не знаю точно, только он звал меня поехать к его тестю… Говорил, что меня на станции встретит его жена, приедет за мной, может быть, даже на тройке. Вероятно, это ваша дочь, не иначе… Ведь она там теперь?

– Да нет, что вы… Она придет со службы в шесть часов. Она здесь, в Москве, служит по продовольствию, карточки выдает. Он ей и место это нашел…

Придя домой, я нашел у себя письмо от Иванова. Он писал:

«Жалею, что не застал, оставляю разрешение на получение железнодорожного билета. Выезжайте в эту среду. Буду ждать утром на станции».

«Что такое?» – думаю я.

Поезда в то время ходили как придется. Пассажиров тьма, вагоны набиты битком, спят на полу, на тормозах полно. Едут больше мешочники, за продовольствием – картофелем, мукой. Торговля меновая – на соль, одежду, сапоги.

На станции Удомля меня встретил Иванов, с ним миловидная блондинка – его жена.

Знакомый мой, его тесть, встретил меня приветливо:

– Вот он, – показал он на Иванова, – вам уж пуд муки достал, масла фунта два, рыбы еще. Озеро у нас рядом.

В небольшом деревянном доме-даче мне Иванов отвел наверху две комнаты.

– Здесь недалеко, – сказал он, – живет художник Архипов, тоже из Москвы, от голоду сбежал.

Хорошо было у агронома на даче. Большой еловый лес и озеро рядом. За обедом – хлеб, уха, жареная баранина.

– Трудно мясо доставать, – говорит мой знакомый агроном. – Вот ей надо мясо, – показал он на дочь, – у нее малокровие. Все похудели, да трудно… Достал вот кусок баранины, так отдал штаны, жилетку. Всё уж обменял, вот только на мне и осталось, что этот пиджачишка, а то всё проели. За деньги ничего не дают. Правда, ей, – показал он снова на дочь, – достал Егорушка два фунта меду. Выдали. Он старается, жалеет всех, хлопочет, как бы накормить. Он добрый.

В это время хозяина позвали, кто-то пришел. Он вышел из-за стола и вскоре вернулся. Говорит мне:

– Пойдемте.

Я вышел на кухню, там сидел на лавке большого роста крестьянин, уже пожилой. Около него лежал мешок. Увидав меня, он встал и пошел ко мне. Я думал, что он хочет поздороваться, и протянул ему руку, а он оглядел меня с ног до головы – серьезно так оглядел, – взял рукой край моего пиджака, потер между пальцами, пощупал, посмотрел вниз, потрогал штаны и сказал сухо:

– Ножку баранью можно дать…

– Я не продаю и не меняю, – сказал я.

– Эк, – усмехнулся он, – чего!.. Во, когда засосет в брюхе с голоду, – отдашь да в ногах поваляешься… Н-да… «не меняю»… Эх, Господи!..

– Если я отдам тебе, в чем же тогда я-то останусь?

– Эка, в чем одеться? Вы – господа, найдете. Вам-то завсегда казна даст, а нам-то вот… соли нет, вот и подай за соли фунт – барана, вот что.

– Меновая торговля, – сказал Иванов, когда вернулись мы за стол. – Деньги совсем скоро упразднятся, всё на меновую перейдет.

– Как же нам жить? – спросил я. – Кто же мне за картину что-нибудь даст?

– Что? За картину? – засмеялся знакомый дачник. – Не-ет… Кому нужна картина? Ничего не дадут.

«Вот жизнь начинается», – подумал я. А в окне – сквозь большие ели светит озеро. Вдруг я вспомнил: да я ведь охотник и рыболов! И сказал агроному:

– Я рыбу ловить умею.

– Да, мне вот Егорушка говорил.

– Здесь у нас в озере судаки есть, – сказала жена Иванова, – только теперь что-то не ловят, не продают рыбаки.

После обеда я пошел на озеро. Было тихо. Далеко на той стороне виднелись на берегу сёла. И я думал: «Видят ли люди красоту этого дивного озера? Должно быть, нет… По-другому бы шла жизнь…»

Вечером я разбирал захваченные снасти – бечеву, крючки, лески, – когда ко мне зашел Иванов. Я его поблагодарил, что он увез меня из Москвы, и рассказал ему, что в Москве был у него по адресу, который он мне дал.

– Там у вас дама, отворила мне дверь и показала вашу комнату. Вышло какое-то недоразумение. Карточку видел вашу и супруги вашей – такая красивая брюнетка. Жена ваша, говорила мне дама, ее дочь. Что за странность: ваша жена на самом деле – блондинка и не похожа на ту. Я подумал, что там живет ваш однофамилец, тоже архитектор и тоже Егором зовут…

– Вы были там, да? – как-то мигая, спросил меня Иванов. – Вот что: прошу вас, дайте честное слово, что вы здесь не скажете, что видели в Москве мою жену, выйдет бог знает что, все пропадут, и мы. Поймите, теперь всюду голод, ко мне все пристают: достаньте хоть хлеба или что поесть… Я молод – ну я себе их в жены и записываю. Надо же им есть… Там получишь на одну жену, там на другую… Где материи дадут, где ситцу – ну меняешь: сахару фунт достанешь, конины, крупы… Вот эти жены у меня и образовались…

Вдруг он сел, закрыл ладонями лицо и расхохотался.

– Что же, – говорю я, – вы смеетесь… Это ведь печально…

Он умолк, помолчал мгновение и со вздохом сказал:

– Конечно, печально… Но что же делать?.. Надо же им есть!..

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.