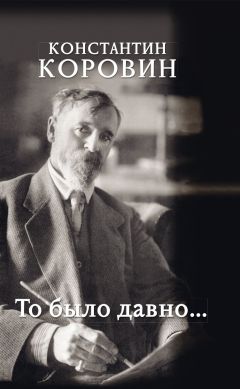

Текст книги "То было давно…"

Автор книги: Константин Коровин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)

Геркулесовы столпы

Вспоминаю время освободительного движения в Москве. Как много было надежд на лучшую жизнь! Сколько речистых людей, ораторов. Эти люди были полны добрых намерений. Они знали всё, что нужно и – как нужно, чтобы жизнь была прекрасной и свободной.

И всё, что они говорили, толпа награждала обильными аплодисментами.

Их было много, и все они говорили разное.

Один из них, мой знакомый, даже охрип от речей.

Однажды он зашел ко мне и, застав у меня моего приятеля, доктора Ивана Ивановича, попросил его дать ему средство от хрипоты.

Иван Иванович подвел его к окну, посмотрел горло и сказал:

– Пройдет. Помолчать надо денька три-четыре…

И, улыбаясь, добавил – есть, мол, такая русская пословица: «Мели, Емеля, – твоя неделя».

Мой знакомый, прищурившись, посмотрел на нас и обиженно спросил:

– Вы это к чему?..

– Да ни к чему. Есть пословица такая в народе – и всё.

– Глупая пословица! Что значит «твоя неделя»? Глупо!

– Это верно, – согласился я, – недели мало.

– Не в том дело, что мало, – раздраженно сказал он, – а смысла нет! Чушь!

Он строго посмотрел на нас и сказал, что ему пора на собрание.

Когда он уехал, мой приятель Коля Хитров, который был при этом разговоре, рассмеялся.

– Здорово он вас умыл! Оратор, потому и находчив! Всё может как хочет обернуть. Бывает, договариваются до Геркулесовых столпов.

– Все мы до Геркулесовых столпов дошли, – сказал доктор. – Есть нечего, смотришь на столб телеграфный и думаешь: не повеситься ли. А что говорят кругом, что обещают! Хозяин дома у меня – вне себя от разговоров. Собаку убил цепную, жрет – и хоть бы что. Не унывает, только бы говорить. Все удивляются: прежде от него слова не добьешься, а теперь хоть кол ему в рот сажай – говорит и говорит.

На улицах, на Тверской, у памятника Пушкину, на всех площадях у вокзалов и на вокзалах, в манежах, университетах, в городской думе, в суде и казармах – везде говорили. Митинги, митинги, митинги… А жизнь делалась всё хуже.

Так однажды утром на Театральной площади, в разных местах, говорили ораторы и кучами стоял народ, слушая ораторов. Вдруг откуда-то, из слуховых окон или с крыши, затрещал пулемет. Ни с того ни с сего. Смятение, народ и ораторы бросились во все стороны, бежали, давя в свалке друг друга. Площадь опустела. Только кое-где лежали убитые и раненые.

И все в Москве сразу замолчали. Будто в рот воды набрали.

Встретил я после этого своего словоохотливого знакомца. Он был мрачен и, грустно усмехнувшись, шепнул мне на ухо:

– Вот она, наша свобода слова, видите. Не дадут у нас говорить, не ждите.

Грустно стало в Москве. Ходят, друг на друга поглядывают искоса. Молчат.

Придут к знакомым, только и разговоров – кто чего достал поесть, а уж о том, что как строить свободную и прекрасную жизнь, – молчание.

Зашел доктор Иван Иванович к своему знакомому пациенту. Тот обрадовался:

– Иван Иванович, вот рад! Ждал вас, думаю, что это Иван Иванович забыл – не случилось ли чего? – И, сказав, посмотрел на дверь.

– Да ведь и забудешь, – сказал доктор. – Проснешься, знаете, так не вспомнишь, на каком свете живешь. Ума не приложишь, что делается.

– Постойте, Иван Иванович, – озабоченный взгляд в окно и на дверь. – Ради Бога, о политике ни слова. Я сейчас на кухне посмотрю, нет ли кого там. – Пациент отлучился на мгновенье и, вернувшись, шепотом продолжал: – Сегодня, представьте, какой-то солдат на кухню вошел, говорит: «Барин, не купите ли баранки?» И достает из-за пазухи баранки. Три года не видали! Страшно, называет барином. Думаю – подвох. Солдат, должно быть, переодетый – не солдат, думаю.

«Баранки, – говорю. – Я ведь не барин – баранок не ем». А баранки вот прямо как вот от Филиппова. «У меня и хлеб есть. Не нужно ли?» – «Хлеба могу взять. Хлеб – другое дело». «Ну, – говорит, – я сейчас принесу». – И ушел, а баранки оставил на столе, на кухне.

– И сейчас лежат?

– Лежат.

– Покажите-ка.

Хозяин приоткрыл дверь в кухню, и оба издали посмотрели на баранки, которые лежали на столе.

Иван Иванович наконец осмелился, подошел ближе и с опаской пощупал баранку.

– Свежие…

– Не трогайте, Иван Иванович.

– Чего ж вы боитесь? Я их куплю.

– Не надо, Иван Иванович. Сохрани Господь. Скажут – буржуи.

– Я ведь для больных покупаю. Мне можно.

– Иван Иванович, потише… И я-то сам хорош – «Господь». Может, он притаился за дверьми. Услышит.

В дверь постучали. Вошел солдат и пристально посмотрел на Ивана Ивановича. Потом позвал хозяина за дверь.

– Вот, барин, – оглянувшись, сказал он, – принес хлеб, только при чужом-то мне опасно… Давайте деньги скорей, а баранки пущай у вас остаются. Не говорите, что мои. Время такое – опасно. Пропасть можно… – И солдат ушел.

Хозяин совсем растерялся.

– Несомненный подвох! Как хотите, Иван Иванович, а я уйду. Неспроста он эти баранки оставил. – И он стал одеваться.

На улице Иван Иванович спросил:

– Куда же вы уходите?

– На неделю уйду. Куда глаза глядят. В Кунцево уйду или на Воробьевы горы. На реку посмотрю. Тяжело… Баранки…

Иван Иванович остановился, внимательно посмотрел на приятеля-пациента и сказал:

– Ну-ка, дайте-ка, я пульс пощупаю… М-да… здорово вы расстроились…

– Молчите, Иван Иванович, что вы! – сказал приятель, озираясь. – Услышат ведь!.. Почему, спросят, расстроился… Баранки – тут и пропал…

– Ну дошли! – сказал Иван Иванович. – До Геркулесовых столпов.

Через неделю вернулся ночью приятель Ивана Ивановича к себе. Вошел со двора. На столе лежал черствый хлеб и баранки. Приятель Ивана Ивановича разделся, лег в постель и украдкой взял одну баранку. Грыз ее в темноте, глядя в потолок, и говорил про себя: «Да-с, Иван Иванович, верно… всё верно… Геркулесовы столпы!..»

Ералаш

Вышел со станции Ярославского вокзала. Вечер. Москва в снегу. На улицах блестят фонари, окна домов горят огнями. Синий снег. У вокзала наперебой извозчики на санках зазывают пассажиров: «Пожалте, барин, подвезу». Зима, всё как-то изменилось. Нет пыли и грохота города. Санный путь. Пахнет снегом, морозом. На санях едут обыватели, держат дам за талии. У лихачей и санки такие – с узкими сидениями, нарочно сделаны даму держать, чтоб не упала.

Парой вороных едут именитые москвичи; кучер – как бочка, рукава голубые, а кафтан застегнут сзади на частый ряд серебряных пуговиц. Шапка с павлиньими перьями, кони покрыты синей сеткой с кистями. От коней идет пар.

– Берегись! – кричит кучер басом.

А он едет с ней, держит ее крепко рукой, в ее ушах блестят каратники.

Из трактира выходят обыватели; за ними валит из дверей пар – в трактире тепло.

Театральная площадь. В театр едет публика, дамы одеты в капоры – розовые, белые, воздушные. Итальянская опера. В Охотном ряду, как дрова, лежат мерзлые поросята, рыбы – белуга, севрюга, осетрина, навага; дичь – рябчики, тетерева, зайцы, утки. Стоймя стоят мерзлые свиные туши. Лавочники рады зиме, бьют себя в ладоши, греются.

Проезжаю мимо Храма Василия Блаженного. Еду к себе. Темная Москва-река, барки белеют, покрытые снегом. Моя мастерская. Из окон видны Москворецкий мост, Кремль, «Балчуг». Крыши покрыты снегом, в крышах круглые темные слуховые окна. И я вспомнил, как в Париже именитый иностранец показывал мне фотографию именно «Балчуга», с видом Кремля, и говорил гостям, что когда Москва покрывается снегом и он заносит улицы и дома московские до самых крыш, из этих окон – слуховых – жители выходят погулять по снегу. Но это очень опасно, так как по Москве зимой бегают волки и медведи. Особенно опасно ночью…

Я убеждал всех, что это вздор, что этого никогда не бывает, и видел – не нравилось иностранцу, как я говорю. Так ему хотелось, чтоб удивлял гостей его рассказ особенностью жизни московской. И он любезно мне заметил, что я, вероятно, не видал отрицательных сторон русской жизни, так как не прогрессист.

– Жан Террибль, ваш царь московский, – продолжал мой иностранец, – победил татарские орды и сделал всех татар дворниками, дал им лопаты, и они с тех пор очищают снега Москвы. Но не успевают. Жители часто засыпаны снегом совсем.

Верно, что татары были в Москве дворники. Верно и то, что пишу я что-то не прогрессистское: всё как-то про времена тирании. Надо писать по-другому. Попробую прогрессисту угодить. Какой я, в сущности, писатель. Не пойму, что и надо. Мне бы хотелось быть писателем настоящим, матерым, а не то чтобы каким-нибудь. Попробую вот так.

Театральная площадь. Зимний вечер, блестят фонари у Большого театра. Опера. Обыватели, замученные непосильным трудом, подъезжают на санях к театральному подъезду. Околоточные надзиратели с саблями наголо высаживают публику из саней, ведут в театр и дорогой выпрашивают взятки. Сбоку, по крутой лестнице, робко пробираются на галерку студентки, курсистки, интеллигенция. Холод – на босу ногу, бедняжки.

Театр блестит огнями, у оркестра ходит директор театра – в мундире, густые эполеты, в орденах. Белые лосины, и в сапог засунута нагайка. Ходит – поглядывает на музыкантов: надо артистов в руках держать, тоже народ, ох! И публике угодить надо.

Оркестр играет:

Эх, раз пошел ли, мой сивый грай, пошел,

Эх, распошел ли, хорошая моя…

Всё не зря. Дают Вагнера, «Гибель богов». Надо ведь в антракте публике угодить, не заскучала бы. Ведь вот профанация какая при царизме была!

Идет опера, а другие звуки сливаются с пением оперных певцов: то с Волги стон раздается, то бурлаки идут бечевой. Вот ведь что. Аплодируют тенору, студенты орут и стучат босыми ногами об пол. А в фойе буфет, и там ни оршаду, ни лимонаду: одна-то водка. А пить хочется. Театр-то казенный, ну и спаивают обывателя. Вот что.

Публика, обыватель, из театра едет прямо в баню – париться. Бьют себя вениками, вроде как грешники каются. А из бани прямо едут в трактиры – чай пить, баранки и калачи.

Калачи с зернистой икрой недурны были, очень недурны…

Вижу, опять пишу что-то не то: ералаш выходит. Нипочем мне прогрессисту не понравиться. Зачем это я про икру зернистую? Совсем зря, не надо бы…

Вот как надо о проклятых временах писать.

Едят в трактирах белорыбицу, белугу, пьют шампанское и пустыми бутылками бьют зеркала. Хорошо в зеркало ахнуть бутылкой. Зачем в ём харя какая-то кажется? Бей его, мажь горчицей.

В трактирах отравленных тухлой рыбой, рыбьим ядом, умерших в корчах отвозят на кладбище, где метель и вьюга. Известно всем, что на кладбище ветер свищет, всё безмолвие хранит… Плохо. Какая жизнь! Не жизнь, а сибирская каторга.

Снега очень много – протестую, хотя, конечно, тогда снежные горы делали!..

Очень москвички от блинов и пирогов полнели. Так мужья их с крутых гор пускали. Ну и весело было! Вот она с крутой горы кубарем катится, прямо шаром. Визжит, а кругом ржут. Конечно, на такие катания панталоны шили густые, из кружевов Марии-Антуанетты. Богатые купцы вроде Морозова не катали так жен – стеснялись. Когда супруга полнела, то каталась в карете, в ростепель московскую, по мостовым. Худела. Говорила: «Ехала я в карете, бултыхалась, бултыхалась – совсем расшляпилась». Всё норовили на французский лад сказать, мода такая была. Под француженку себя показать.

А бедняки живут под мостами Москва-реки. Им туда милосердные люди блины приносят, держут за пазухой для тепла, чтоб блин горячий был. Те едят. А доброхотные даятели смотрят и жалеют бедного, вздыхают.

– Ешь, – говорят, – помяни родителей покойных…

Бедняк говорит:

– Будя, не могу больше…

– Нет, мол, ешь, поминай родителев.

Беда. И бедным-то как трудно.

Богач Балдушин говорит текстильщику, своему приятелю:

– Сережа, а я тебя с артисткой на днях видал. Это ты што?

– Да спасаю ее, – отвечает фабрикант-текстильщик. – Она артистка замечательная, из студии. Талия вот как у рюмки этой. Только испортили ее. И вот что во мне есть? Что я? Ни красы во мне нет, рост разве… А вот нравлюсь ей… И сам не знаю, отчего нравлюсь. Она ведь драматическая. Это ведь не фунт изюму. Как она про общественность говорит, если бы слышал. Прямо как с нами в одно дышло запряжена, передовая, идейная… Только вот одно: глаза у ней стоят.

– Как – стоят? – удивился Балдушин.

– Да так. Вот она смотрит прямо, а если в сторону глядеть, должна вся оборотиться. Глаза стоят.

– Отчего бы это? Ведь молодая.

– От алкоголя это у ней. Актеры споили в студии: водкой поили, и остановка глаз вышла…

– И что же?

– А то, что я ее спасу. Я взял и поехал с ней к «Яру». И вижу, что ей нравлюсь. И боюсь: а вдруг она на деньги мои лезет? Дак я ей говорю: «Я толстовец, плехановец. Уйду, – говорю, – в народ». А она мне: «Я, – говорит, – с вами пойду». Вот ведь что заманчиво. А потом я и открыл ей глаза. Говорю:

Как цветы, дорогие наряды

Я к ногам твоим брошу шутя…

«Сто тысяч в год на булавки хочешь?» – я ей говорю. Одно только – глаза у ней стоят. Водка-то не скоро выкуривается. Сам Захарьин глаза на место взялся ставить. Тыщу за визит плачу… Каратниками я ее, брат, обвешал. Только она мне и сказала: «Жалко, Сережа, что ты за убеждения не пострадал еще»…

А зима всё суровее. Вьюга, метель. Снег сыплет. Москва под снегом уже до макушек куполов. Остановились пути сообщения: всё покрыто снегом. Даже неизвестно, где, собственно, была Москва. Выглядывают кое-где маковки церквей да крыши высоких домов, слуховые окна чердаков. И так всё заметет снегом, всю Россию, что делается не видно и черты еврейской оседлости.

А москвичи от жительства своего под снегом получили характер оригинальный, веселый, дружелюбный, хлебосольный. Приязненные люди были москвичи. Подумать надо, ну-ка, каково полгода в снегу жить! Только москвичи и под снегом жили неплохо. Москвичи тоже хороши были. А всё же завидовали загранице.

– В снегу живем, – говорили. – Как от него отстать.

Помню, бывало, вылезет обыватель в шубе из чердака в слуховое окно погулять, видит кругом: ни пути, ни дороженьки. Ходит по снегу, ищет: ой ты, гой еси, как бы куда зайти, время провести. Ну и слышит под ногами, под снегом, музыка, машина играет – значит, ресторан «Прага». Поют цыгане – значит, «Яр», «Стрельна». Где кричат «долой!» – университет. Где поют: «Сусанин, Сусанин, чиста моя вера!» – редакция «Московских ведомостей», где ругаются – участок. Так и привыкли обыватели, попадают через чердак куда надо.

Но много неприятностей через снег выходит: люди пропадают. Генерал среди бела дня пропал. Прокурор из Окружного суда пробивался в ресторан «Прага» пообедать – пропал, куда делся, неизвестно. Потом только открылось – волки его съели.

Днем туда-сюда, а вечером волки стадами бегают, народ заедают до смерти. Я, конечно, это проглядел, но мне всё это за границей прогрессисты рассказали. Я что-то таких снегов не помню.

Недурно было зимой в Москве под снегом жить. В гости друг к другу ходить. Хорошо в домах московских. Топятся лежанки, тепло… Соберутся гости… Играют в пряталки, в жмурки… В революцию с фантами. А то сами в гости уйдут – кто куда. Кто к Осману в клуб, играть в баккара, кто на балы, вечера, танцы… Только вот игра в революцию с фантами боком вышла.

Боярин Морозов и барон Кобыло-Ковалов говорили:

– Попробуемте революцию с осетриной, под музыку в трикотон сыграем с фантами.

Тут сделали заседание, и сразу разошлись: один хочет революцию с фантами играть, другой говорит, что необходимо трикотон.

Ну, решили все-таки попробовать хоть недели на две, для начала. Такая скука под снегом жить! И до того разыгрались в революцию, разговорились, что боярин Морозов охрип, а Кобыло-Ковалов совсем голоса даже лишился.

Ораторов образовалась тысяча. Говорит всяк, что хочет: свобода слова. Околоточные пробовали глотки снегом забивать, но ничего не вышло – тает снег от внутреннего жара. Как быть? Пришли в Купеческий клуб, искали – нет ли там Минина Пожарного. Нету там, никого не нашли. Что делать? Замучились. Никак ораторов унять невозможно: разговорились до страсти. Каждый говорит: я главный. Профессора – мы главные, без нас дураками останетесь. Студенты – мы самые главные, без нас вы не нужны. Сапожники – без нас пропадете, сапогов не дадим, походи-ка по снегу. Половые то же говорят, банщики то же, солдаты то же: «Чего енералы без нас могут. Мы главные». Все главные… Только и говорят: «главные»… И конца этому не видно.

А Кобыло-Ковалов говорит мне, что 15 января 1923 года будет конец.

– Чему конец?

– Чему – революции.

– Кто это говорит?

– Я говорю, – ответил мне с апломбом Кобыло-Ковалов.

Вижу, опять главный говорит, и даже скучно стало.

А текстильщик Сережа приуныл. Глаза у актрисы кругом ходить опять начали: на всех смотрит, стреляет. Лучше было, когда на месте стояли.

– А то что ж это, – говорит Сережа. – Каратники на ней мои, а она на других глаза пялит. Пойми мои страдания…

Так и замучились москвичи с революцией до невозможности.

В снег, что ль, залезть от нее? Залезешь – за ноги тащат, студенты тащат на сходку – иди на митинг. Гонют… А то бабушку революции встречать велят. Хорошо, что еще дедушки нет. Говорили-говорили, митинговали-митинговали. Но потом все и замолчали. Ну говорят тихонько:

Ну вас с вашим вече,

Скоро жрать уж будет нече…

Грустно, тихонько говорили друг другу: игра-то в революцию и хороша, может быть, только уж очень она нам боком всем вышла. Кончился московский ералаш.

В дороге

1918 год.

Я еду из Москвы.

Вагон набит пассажирами. Против меня сидит очень серьезный человек. Одет в поддевку, фуражка солдатская, серые глаза, лицо в складках, мужчина лет тридцати пяти. Глядит то на пол вниз, то на потолок. Глаза как бы обиженные. Вот он вынул из корзины узелок, взял из него кусок малороссийского сала, хлеб, нарезал ломтиками и стал есть. Закусив, закурил папиросу, потом, докурив ее, встал, поднял голову и вдруг заговорил:

– Товарищи вагонные… Теперь время такое – кто ежели сознательный, тот понятие иметь должон. Который, что делать хочет, должон понятие то принять, что кажинный друг другу есть царь. Чтобы в деревне или где понятие держать должон. Ежели кто сбалует или несознательность прямо покажет, то кажинный должон ему прямо его показать, чтобы его несознательность так-то и так-то, чтобы знал. Ежели бабы, как куры, где начнут, то их так-то и так-то – в понятие поставить. А то, что один только крик, более ничего.

Он, что называется, свою отжарил речь и сел.

Тогда я ему сказал:

– А ловко это вы всё сказали, товарищ, умно.

– Мне все это говорят, завсегда.

– А знаете, товарищ, вот вы говорите, и все это забудут, вам бы это записывать.

– Да, это верно. Только я малограмотный.

– Вам бы поучиться.

– Где теперь учиться, некогда.

– А что ж, вы при деле каком?

– Я сознательный партийный работник, – сказал он озабоченно и серьезно.

«Ах ты, черт! – подумал я. – Хорош. Какой серьезный. Я бы с ним неделю ехал».

– Оттого ответственно, да. В аккурат надобно, – внезапно снова заговорил «партейный». – Ежели революция, то ли се ли – нипочем зря, всё едино, ежели кто прямо, вот кулаком по брюху раз, то другой какой и кричит – зачем?! А я-то скажу – неча кричать, а стой… Пришло. Чего возьмешь? Ничего… Значит, пришло – получайте. Чего это? Все-общее. И картошка, и сапоги – кому что. Революция – шабаш, как хошь, а отдавай. Ежели какое бабье визжать зачнет, то отнюдь за волосья женский пол никак нельзя. Должон так и едак сознательность ей показать. Чтобы в сознательность ее поставить… А это, чего зря – штоб не было… Ежели в прокламации все ударятся, то какой толк? Кто туды, кто сюды. А прямо так или едак, и всё тут… Хоша купца взять – так и едак, мера у его в лавке, весы. Скажем, к примеру, отчего, чего весит – свое, што ли? Нет. Купил – продал, а не его. Яйца курьи, а зерно его? Нет – не его… А он – бегает… Контра-милицинер и есть. Вот его в понятие поставить надоть. Понять должон. Продавай, а неча наживать, дом себе строить… Отдавай его – бездомному, а бездомный из дому глядит в окошко без понятиев. В голове ничего сознанья нету и чаю-сахару нету. Опять же к купцу норовит. А купец сейчас – пожалуйте – вешает и деньги получает. Деньги неча держать, а – сдавай. Ежели лошадь, так безлошадный – бери у лошадного. Все так и у всех, глядишь, лошади, значит, есть. И всё так.

– Правильно! – крикнул кто-то.

– Чего правильно? – огрызнулся кто-то другой. – А где лошадь-то купишь, ежели отберут…

– Где купишь… Эка дура: на Конной.

– Чего перебиваешь оратора…

– А чего его не перебивать. Курей взяли. Чего тут… Праздник, а яйца нет! Деньги сдай, а на что купишь?

– Правильно! – опять крикнул тот же.

Оратор замахал рукой, чтобы замолчали и даже напрягся от натуги:

– Товарищи вагонные! Ежели все без сознания говорить зачнут, – скороговоркой кричал он, – как в таком разе рабочему глядеть на эдакое дело?! Ежели кто несознательный, одежу носит, жене платья шьет, а поглядеть – у него еще ситец, кусок сукна, сапоги новые заперты лежат в сундуке. Чего ж рабочему? Как ему всё это сделать надоть?

– Верно, – заговорили крутом.

– Чего верно! – огрызнулся снова кто-то. – А купишь-то где сахару и чаю?

– Дарма давать будут.

– Кто? В морду тебе дадут…

В это время какая-то пожилая женщина в рваном тулупе, видимо больная, с глазами, в которых застыли слезы скорби, протолкалась между пассажирами и со стоном повалилась в ноги оратору:

– Товарищ, батюшка, сын мой тут болен… Двух война взяла, а этот-то, кормилец, помирает. Дай, Христа ради, сальца… Сальце у тебя хорошо, что ты ел… Дай кусочек, малость малую.

– Ел сальце, – сурово ответил оратор, помолчав и строго оглядев женщину, – ел, точно… Да надо черед держать, старуха. Я ответственный работник, а тоже черед имей. Сознательность иметь должно. Эдак-то, ты – «дай», он – «дай» – всё и растащат, без череда. Черед придет, и ешь. А то что…

– Товарищ, батюшка! – надрывалась баба. – Я ведь не есть, не себе. Сыну-то я грудь бы потерла… Сало у тебя какое белое, думаю – даст кусочек… Я бы сыну потерла грудь… Болесть-то… дай, батюшка, товарищ, барин…

– Чего ты, старуха, – рассердился оратор, – бар тут нет, а едешь… И то скажу, кажинный помереть должен… Всех салом тереть тогда надоть – чего тада будет, какая коммуния, без череда?.. Жди, когда скажут салом тереть, черед надо сознательно держать…

Баба пристально посмотрела на него, встала и пошла, вытирая концом платка рот и скорбные глаза.

Оратор сел. Он обиженно и задумчиво посматривал в окно. Потом вынул портсигар со шнурком для зажигания, достал папироску, закурил.

Я говорю ему тихо:

– Товарищ ответственный. Дайте вы ей маленький кусочек сала… Она верит, что поможет сыну.

– Никак нельзя, – так же тихо ответил он. – Верит, не верит, а я тоже должен в ответе быть… Не один я тут вагонный, ответственный, еще есть… Узнают, чего будет… Эдакая несознательность в ей.

Как страшен человек, подумал я, глядя на его большеротое, серое лицо.

– Товарищ, – повторил я. – Когда вам нельзя, вы мне дайте тихонько кусочек сала. Я скажу, что оно мое, и дам ей. А вам за это подарок о встрече с вами…

Я дал ему пачку папирос. Он взял, спрятал молча и быстро в карман, так же быстро снял корзину с полки и ушел на площадку вагона.

Возвратясь, он тихонько протянул мне внизу под скамью руку, и я взял там от него кусок сала, и он тихо сказал:

– Жалко старуху, да черед держать должно – вот.

Темнело. Бежали за окном оголенные, лиловые леса. Светила за полями унылая осенняя заря.

Я встал и, проходя мимо лежащих на полу мужиков, солдат и баб, подошел к той бедной женщине. Она сидела, пригнувши голову до самых колен. Я ее тронул за плечо. Она молчала.

– Тетенька, – позвал я.

Она молчала.

Я нагнулся, взял ее голову, приподнял и близко посмотрел ей в лицо. В ее скорбных глазах был испуг и какая-то детская кротость.

– Тетенька, вот тебе кусочек сала.

Она посмотрела прямо на меня светло и скорбно, и опять тяжело упала ее голова на колени.

– Тетенька, что с тобой?! – воскликнул я.

Пассажиры услышали. Кое-кто подошел. Толпой окружили меня и сидящую.

Я держу ее за плечи, она клонится долу.

– Дайте воды, – сказал я.

– А иде ее взять, воду?

– Вот, есть, что ли, вода, – протянул кто-то жестяной чайник.

– Чего вода, она помирает, – сказал кто-то.

– Клади ее, – сказал мне старик-крестьянин.

Мы кладем ее на скамью. Старик держит ее под мышки, а я за ноги. Ноги, как деревяшки, какие-то худые кости, смотанные внизу тряпками, обутые в большие мужицкие рваные сапоги…

Вдруг послышался скрипучий и тупой голос оратора:

– Товарищи вагонные, который, ежели должон, ма…

– Постой, – крикнул старик крестьянин. – Туго женщина помирает. А ты «должон, должон», заладил одно, черт полосатый!

Оратор посмотрел в нашу сторону, взял свою корзинку и пошел на другую сторону вагона, на площадку.

Поезд подошел к станции. Остановился, с лязгом и громом.

– Я сейчас, может, где вода, – сказал кто-то.

Тут в вагон вошел мой оратор, а за ним двое солдат с винтовками и еще какой-то хмурый молодой парень.

Хмурый подошел к старику крестьянину и сказал:

– Выходи.

– Пошто? – удивился старик.

– Узнаешь там, пошто. Выходи.

Старого крестьянина увели.

– Померла, что ли? – спросил меня оратор.

– Нет ли доктора, товарищ, – в вагоне или…

Я так и держал в руке кусочек сала.

Оратор посмотрел на него, молча отобрал у меня и ушел.

Солдаты вынесли женщину.

Поезд тронулся. Я вышел на площадку из душного вагона. Осенняя ночь. Небо полно звезд. Я смотрел в глубину ночи и думою сердечной страдал. Мне вспомнилась мать и ее глаза такие же – кроткие и ужасные, когда она умирала.

Вдруг из вагона донесся сухой голос оратора:

– Товарищи вагонные, ежели которые…

Какая страшная тоска, какой страх и тьма. И колеса стучат – тьма, тьма, тьма…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.