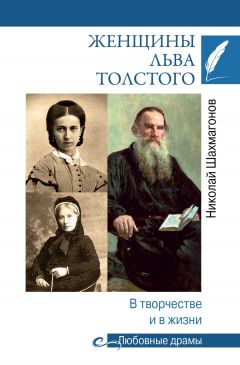

Текст книги "Женщины Льва Толстого. В творчестве и в жизни"

Автор книги: Николай Шахмагонов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)

«Счастье такое кажется невозможно»

Константин Симонов в поэме «Пять страниц» написал:

Все романы обычно на свадьбах кончают недаром,

Потому что не знают, что делать с героем потом.

Это, конечно, может быть верно для обычных романов обычных людей. А как быть с писателями?

У Пушкина после свадьбы начались самые большие перипетии в жизни, окончившиеся трагедией, у Тютчева вслед за первой и второй женитьбами последовала третья, всколыхнувшая общество и вызвавшая кривотолки и возмущения лицемеров и циников. Не принес первый брак счастья и Федору Михайловичу Достоевскому. А какие проблемы были у Василия Васильевича Розанова после женитьбы на бывшей любовнице Достоевского Сусловой! Не сразу сложилась семейная жизнь у Андрея Ивановича Куприна, которому пришлось разводиться и жениться второй раз, много проблем было и в семье Александра Блока, женатого на дочери нашего знаменитого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Перечисления можно продолжить. Но что же у Льва Николаевича Толстого?!

Он мечтал о женитьбе, искал достойную вторую половинку, а когда нашел, наверное, самое удивительное и необычное и началось.

Но обо всем по порядку…

В 1862 году в Ясной Поляне проездом побывала семья врача Московской дворцовой конторы Андрея Евстафьевича Берса. Они ехали в свое имение «Ивицы», что было неподалеку, и по приглашению Льва Николаевича остановились погостить у него. А уже через месяц Толстой сделал предложение дочери Берса Софье Андреевне. 23 сентября того же года они поженились. Вот так… целыми месяцами обдумывал жениться или не жениться на Валерии Арсеньевой, неделями размышлял о том же в отношении Екатерины Тютчевой, а тут…

С.А. Берс (Толстая)

В дневнике писателя появилась восторженная запись: «Неимоверное счастье… Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью».

События женитьбы Лев Толстой отразил в романе «Анна Каренина». Вспомним описание сватовства Левина и женитьбы его на Кити.

Итак, состоялось то, о чем Толстой мечтал давно – он создал семью. И что же? 5 января 1863 года он отметил в дневнике: «Счастье семейное поглощает меня всего».

И действительно, все начиналось безоблачно, радостно, вызывало самые высокие и лучшие чувства, что, безусловно, способствовало приливу творческих сил. Лев Николаевич завершил работу над повестью «Казаки». Тут же начал подготовку к изданию «Поликушки». Тогда же сделал первые наброски исторической повести «Декабристы».

А как все начиналось?

1861 год. Лев Толстой – холостяк. Позади романы с Валерией Арсеньевой, Екатериной Тютчевой, позади ухаживания за многими барышнями, позади связь с крестьянкой, родившей ему сына.

Он продолжает поиск, ведет его настойчиво и последовательно, отмечая, что «последовательность есть сила отрицания всего не того, чем хочешь быть занят».

И все чаще появляются мысли о Берсах.

6 мая. Ясная Поляна: «Не писал дней десять… Забыл день у Берсов приятный, но на Лизе не смею жениться…»

Лиза – Елизавета Андреевна, старшая сестра Софьи, будущей супруги Льва Николаевича. Поскольку она – старшая, родители, видимо, и решили, что ради нее стал так часто ездить в гости Лев Толстой, что на ней он собирается жениться. А всего дочерей было три – Елизавета 1843 года рождения, Софья – 1844 – го и Татьяна – 1846 – го. Было, кроме них, еще и пять сыновей.

Разница в возрасте у Лизы и Софьи всего год, что практически не различимо, но уж так повелось – старшие сыновья женятся раньше младших, и старшие дочери замуж выходят первыми. Впрочем, исключения из правил были далеко не редки.

Лев Николаевич догадывался, кого прочат ему в невесты, и поверял дневнику свои затаенные мысли…

22 сентября: «Я в Москве. Лиза Берс искушает меня; но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет».

Следующая запись в дневнике по поводу Берсов сделана спустя почти год, 23 августа 1862 года: […] В Москве… ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая… Я боюсь себя, что ежели и это – желанье любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны, и все-таки оно. Ребенок! Похоже».

Да, семнадцатилетняя Софья Берс ему, тридцатичетырехлетнему, казалась ребенком. Это ведь чем дальше нас уносят в зрелость годы, тем меньше разница в летах видна. Но для семнадцатилетней жених, ровно вдвое старший, – многовато.

Ребенок! Но не выходит из головы. 24 августа: «О Соне меньше думаю, но когда думаю, то хорошо».

Что это, колебания? А все же о женщине с уважением!

26 августа: «Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился. Все это не про меня. Труд и только удовлетворение потребности».

Софья Берс уже пробовала себя в литературе. Она написала повесть «Наташа», в которой изобразила одного из героев – князя Дублицкого – очень неприятным человеком, но в нем узнавались некоторые черты Толстого. Лев Николаевич не то чтоб обиделся, но было ему это не очень приятно. Ну и потом в разговорах с ней и в своих дневниковых записях частенько нарочито называл себя Дублицким».

В день своего рождения, 28 августа – исполнилось 34 года – записал: «Встал с привычкой грусти. […] Поработал, написал напрасно буквами Соне. Приятный вечер у Тютчевых. Сладкая успокоительная ночь». Снова Тютчева. Снова раздумья, а потом себе в укор: «… не думай о браке, твое призванье другое, и дано за то много».

Может на такую запись повлиял образ Дублицкого? А может и обычные и уже привычные сомнения холостяка.

Но уже стало тянуть к юной Софье. И вот 29 августа запись: […] Пошел к Берсу, с ним в Покровское. Ничего, ничего, молчание… Не любовь, как прежде, не ревность, не сожаление даже, а похоже, а что-то сладкое – немножко надежда (которой не должно быть)… Немножко, как сожаленье и грусть. Но чудная ночь и хорошее, сладкое чувство. Заставила разбирать письмо. Я смутился. Она тоже. Грустно, но хорошо. Машенька говорит: ты все ждешь. Как не ждать».

Все о Софье Берс, все о ней, но пока так – осторожно, нерешительно. В скромности и нерешительности Толстой и прежде себя упрекал не раз.

Но ведь вокруг юной Софьи вертелись какие-то ухажеры, быть может, ей вовсе не интересные, но вертелись, и потому Толстой пытался убедить себя: «Соню к П. не ревную; мне не верится, что не я».

И далее: «Как будто пора, а ночь. Она говорит тоже: грустно и спокойно. Гуляли, беседка, дома за ужином – глаза, а ночь!.. Дурак, не про тебя писано, а все-таки влюблен, как в Сонечку Колошину… Ночевал у них, не спалось, и все она. “Вы не любили”, – она говорит, и мне так смешно и радостно».

31 августа ощущения не проходят: «И утром то же сладкое чувство, и полнота любовной жизни». 3 сентября чувства развиваются: «…Никогда так ясно, радостно и спокойно не представлялось мне будущее с женой. […] А чувствуешь: «Mein schönes Herz» (Мое прекрасное сердце). Главное, кажется, так бы просто, в пору, ни страсти, ни страху, ни секунды раскаянья».

7 сентября сомнения, но уже не те сомнения, что были с Валерией Арсеньевой. Тогда сомнения: жениться – не жениться, теперь – а получится ли? Записал: «[…] Нынче один дома и как-то просторно обдумывается собственное положение. Надо ждать. Дублицкий, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь – там, брат, кадеты… Вздор – монастырь, труд, вот твое дело, с высоты которого можешь спокойно и радостно смотреть на чужую любовь и счастие, – и я был в этом монастыре и опять вернусь. Да. Неискренен дневник. Arrière-pensée (задняя мысль), что она у меня, подле меня будет сидеть и читать, и это для нее».

8 сентября 1862 г. «[…] Пошел-таки к Берсам к обеду. Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл. Танечка серьезно строга. Соня отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других, – условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет. (С Сашей зашел в деревню – девка, крестьянская кокетка, увы, заинтересовало.) Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой. Вечером она долго не давала мне нот. Во мне все кипело. Соня напустила на себя Берсеин татьянин, и это мне казалось обнадеживающим признаком. Ночью гуляли».

Тут явно просматривается общее мнение, что Толстой ездит из-за Лизы. Но он-то уже влюблен в Софью. И в дневнике все о ней. 9 сентября сомнения по поводу возможности женитьбы на Софье усиливаются. И они, как ему кажется, вполне объективны: «Она краснеет и волнуется. О. Дублицкий, не мечтай. […]. Начал работать и не могу. Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю».

В комментариях говорится: «Толстой писал, что он вообще напутал и сам запутался» в семье Берсов, вследствие чего ему «надо лишить себя лучшего наслаждения» – перестать бывать у них.

Что делать? Бежать и с этого поля любовной битвы? Но есть ли силы? Не поздно ли? Наверное, как понимает он, уже поздно:

«Уехать из Москвы не могу, не могу. Пишу без задней мысли для себя и никаких планов стараюсь не делать. Мне кажется, что я в Москве уже год.

До 3 – х часов не спал. Как 16 – летний мальчик мечтал и мучился».

Такое у него впервые. Да, переживал волнения с Валерией, но все больше оттого, что не хотел быть связан по рукам и ногам, оставлял себе постоянно глоток свободы и пути к отступлению. Тут совершенно иное. 10 сентября. «Проснулся 10 сентября в 10, усталый от ночного волненья. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенья, ждал вечера. […] Ее не было. Она у молодых Горскиных. Приехала строгая, серьезная. И я ушел опять обезнадеженный и влюбленный больше, чем прежде. Au fond (в глубине) сидит надежда. Надо, необходимо надо разрубить этот узел. Лизу я начинаю ненавидеть вместе с жалостью. Господи! помоги мне, научи меня. Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь. Сколько планов я делал сказать ей, Танечке, и все напрасно. Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу. Господи, помоги мне, научи меня. Матерь Божия, помоги мне».

Видимо, по-прежнему домочадцы как бы подталкивают его к Лизе, да и она не против. А это мешает его главной цели. Ведь его главная цель – Софья. Удивительно устроен мир. Точно сказано в одной советской песне – «другой бы улицей пошел – меня не встретил не нашел». Но, видно, такое невозможно. Все словно бы предопределено!

Знал ребенком, умилился шалостям, а потом вдруг случайный визит по пути, и все завертелось в душе и сердце.

11 сентября он уже не сомневается в своей любви: «…Чувство так же сильно. Целый день, как и вчера. Не смел идти к ним… Никто не может помочь мне, кроме Бога. Прошу Его».

Почему не смел идти? Ведь тянет же неудержимо. Видимо понимал, что каждый день приближает необходимость важного разговора. А если отказ?!

12 сентября до самого вечера не решался идти к Берсам: «Целый день шлялся и на гимнастике. Обедал в клубе. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий, пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне».

Решимость нарастала с каждым днем, но мешала природная застенчивость, за которую Лев Николаевич не раз уже критиковал себя в дневнике. 13 сентября отметил: «[…] Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь».

14 сентября – очередной шаг: «4 – й час ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, то есть нынче. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне».

Да, это уже настоящее чувство. Об отношениях с Валерией Арсеньевой он так не писал.

15 сентября приблизился к цели, но пока не решился, хотя почувствовал, что пора, хотя понял, что есть надежда: «Положение объяснилось, кажется. Она странная… не могу писать для себя одного. Мне так кажется, я уверен, что скоро у меня уже не будет тайн для одного, а тайны для двух, она будет все читать. Были у Перфильевых. Усталый нервно, лег спать. Но спал мало, 6 часов. Вчера – 14 – уже я был спокойнее, нынче еще спокойнее. Что-то будет.

И вот, наконец, 16 сентября решился: «Сказал. Она – да. Она как птица подстреленная. Нечего писать. Это все не забудется и не напишется».

Объяснение произошло и повергло всех в шок. Наверное, только сам Толстой знал о своем выборе совершенно твердо, ну и, конечно, не могла не понимать, что выбрана именно она, а не старшая сестра Лиза, сама Софья.

17 сентября Лев Толстой записал: «Жених, подарки, шампанское. Лиза жалка и тяжела, она должна бы меня ненавидеть. Целует», а 18 сентября: «Обед без Лизы». Она, видимо, не готова разделить всеобщую радость предстоящей свадьбы. Не является на обед. Все же она до самого последнего момента считала себя избранницей Льва Толстого. Ну а далее следовало «объяснение с Андреем Евстафьевичем» – отцом невесты.

Правнук писателя Илья Владимирович Толстой рассказал в своей книге: «Свадьба была 23 сентября 1862 года. Вечером в большом дормезе, запряженном шестеркой, молодые отправились в Ясную Поляну. Каждый со своей мечтой, своими тревогами, сомнениями и надеждами».

Тревогами? Сомнениями? Откуда же они? Никто не принуждал к женитьбе. Но вот что читаем в дневнике Льва Николаевича. Запись сделала за 20, 21, 22, 23, 24 сентября. И помечено: «Москва – Ясная Поляна»:

«Непонятно, как прошла неделя. Я ничего не помню; только поцелуй у фортепьяно…, потом ревность к прошедшему, сомненья в ее любви и мысль, что она себя обманывает… В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства. Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она все знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна».

У Софьи Андреевны свои воспоминания:

Ясная Поляна… Софья Андреевна бывала там в гостях, но когда в гостях, видно, не так все заметно. А в своей книге она отметила:

«Вообще меня поражала простота и даже бедность обстановки Ясной Поляны. Пока не привезли моего приданого серебра, ели простыми железными вилками и старыми истыканными серебряными, очень древними ложками. Я часто колола себе с непривычки рот. Спал Лев Николаевич на грязной сафьяновой подушке, без наволоки. И это я изгнала. Ситцевое ватное одеяло Льва Николаевича было заменено моим приданым, шелковым, под которое, к удивлению Льва Николаевича, подшивали тонкую простыню. Просьба моя о ванне тоже была удовлетворена».

У нее более прозаичные, приземленные впечатления. У него – мысли о любви. 25 сентября записал: «В Ясной. Утро кофе – неловко… Гулял с ней и Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью». Каждый день уже некогда писать в дневник. Снова за несколько дней: 26, 27, 28, 29, 30 сентября. Отметил: «Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал. Она прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши».

Лев Николаевич отдает всего себя семье. Он прекращает занятия в Яснополянской школе и в школах других своих деревень, закрывает журнал «Ясная Поляна».

Скромность Толстого в быту продолжает поражать Софью Андреевну. Но если до столовой, спальни она допущена для совершенствования, то остальные комнаты остаются по-прежнему. Анатолий Федорович Кони, который побывал в Ясной Поляне много лет спустя, описал ту же обстановку, которая предстала перед глазами Софьи Андреевны: «На всем виднелись следы былого прочного довольства и зажиточности. Но все – и обстановка, и стены, и двери, и лестницы – было сильно тронуто временем и, очевидно, давно не знало эстетического ремонта. Мебель была старая, хотя и довольно удобная, но в небольшом количестве. Нигде не было никаких признаков роскоши и чего-либо похожего на разные bibelots и petits-riens (безделушки. – Н.Ш.), которыми полны наши гостиные, а развешанные без всякой симметрии по стенам портреты предков довольно угрюмо выглядывали из старых и местами облезлых рам».

Описал Кони и рабочий кабинет Льва Толстого.

«Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель, занимаемый Кузминскими, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната под сводами, разделенная невысокой перегородкой на две неравные части. В первой, большей, с выходом на маленькую террасу и в сад, стояли шкафы с книгами и висел, сколько мне помнится, портрет Шопенгауэра. Тут же, у стены, в ящике лежали орудия и материалы сапожного мастерства. В меньшей части комнаты находился большой письменный стол, за которым были написаны в свое время “Анна Каренина” и “Война и мир”. У полок с книгами в этой части комнаты для меня была поставлена кровать…»

Но вернемся в первые дни после свадьбы.

8 октября 1862 года Софья Андреевна писала: «Опять дневник, скучно, что повторение прежних привычек, которые я все оставила с тех пор, как вышла замуж. Бывало, я писала, когда тяжело, и теперь, верно, оттого же.

Эти две недели я с ним, мужем, мне так казалось, была в простых отношениях, по крайней мере, мне легко было, он был мой дневник, мне нечего было скрывать от него. А со вчерашнего дня, с тех пор, как сказал, что не верит любви моей, мне стало серьезно страшно. Но я знаю, отчего он не верит. Мне кажется, я не сумею ни рассказать, ни написать, что я думаю. Всегда, с давних пор, я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно целом, новом, чистом человеке. Я воображала себе, это были детские мечты, с которыми до сих пор трудно расстаться, что этот человек будет всегда у меня на глазах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство, что он будет во всю жизнь любить меня одну, что, не в пример прочим, мы оба, и он и я, не будем перебешиваться, как все перебесятся и делаются солидными людьми. Мне так милы были все эти мечты…»

Илья Владимирович рассказал в своей книге «Свет Ясной Поляны»:

«Для Сони началась новая, столь непохожая на прежнюю, деревенская жизнь в отдаленном имении – с мужем, его тетенькой и одинокой старушкой-приживалкой Натальей Петровной Охотницкой. В девичестве она, конечно, мечтала о каком-то отвлеченном муже – человеке «новом, чистом», который будет всегда у нее на глазах», будет любить только ее, всего себя посвятит ей. «Теперь, – пишет она в дневнике, – когда я вышла замуж, я должна была все свои прежние мечты признать глупыми, отречься от них, а я не могу».

И самый главный удар она получила в первые же дни. У Льва Толстого был свой взгляд на отношения между супругами. Он дал своей семнадцатилетней супруге прочитать свои дневники. Софья писала по этому поводу: «Все его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним».

И далее: «Разве, когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее – целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная бог знает на кого и на что. И не понимает он еще того, что я ему отдаю все, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство. Но и то принадлежало ему. Лучшие воспоминания – мое детское, но первое чувство к нему, которое я не виновата, что уничтожили, за что? Разве оно дурно было? Он протратил свою жизнь, свои силы и дошел до этого чувства, пройдя столько дурного; оно ему кажется так сильно, так хорошо потому, что давно, давно прошла та пора, когда он сразу мог стать на это хорошее, как стала я теперь. И у меня в прошлом есть дурное, но не столько.

Ему весело мучить меня, видеть, как я плачу оттого, что он мне не верит. Ему бы хотелось, чтоб и я прошла такую жизнь и испытала столько же дурного, сколько он, для того, чтоб и я поняла лучше хорошее. Ему инстинктивно досадно, что мне счастье легко далось, что я взяла его, не подумав, не пострадав. А я не буду плакать из самолюбия. Не хочу, чтоб он видел, как я мучаюсь, пусть думает, что мне всегда легко. Вчера у дедушки (А.М. Исленьев, дед С.А. Толстой, приезжал в эти дни в Ясную Поляну с дочерью Ольгой) я пришла сверху нарочно, чтоб его увидать, и когда я увидала его, меня обхватило какое-то особенное чувство силы и любви. Я так любила его в ту минуту, хотела подойти к нему, но мне показалось, что если до него дотронусь, то мне уж так хорошо не будет, что это будет святотатство. Но я никогда не покажу и не могу показать, что во мне делается. У меня столько глупого самолюбия, что если я увижу малейшее недоверие или непонимание меня, то все пропало. Я злюсь. И что он делает со мной; мало-помалу я вся уйду в себя и ему же буду отравлять жизнь. И как жаль мне его в те минуты, когда он не верит мне, и слезы на глазах и такой кроткий, но грустный взгляд. Я бы его задушила от любви в ту минуту, а так и преследует мысль: не верит, не верит. И стала я сегодня вдруг чувствовать, что он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе, что я начну создавать себе свой печальный мир, а он свой – недоверчивый, деловой. И в самом деле показались мне пошлы наши отношения. И я стала не верить в его любовь. Он целует меня, а я думаю: «Не в первый раз ему увлекаться». И так оскорбительно, больно станет за свое чувство, которым он не довольствуется, а которое так мне дорого, потому что оно последнее и первое. Я тоже увлекалась, но воображением, а он – женщинами, живыми, хорошенькими, с чертами характера, лица и души, которые он любил, которыми он любовался, как и мной пока любуется. Пошло, правда, но не от меня, а от его прошедшего. Что же мне делать, а я не могу простить Богу, что он так устроил, что все должны прежде, чем сделаться порядочными людьми, перебеситься. И что же мне делать, когда мне горько, больно, что мой муж попал под эту общую категорию. А он еще думает, что я не люблю его; так что же бы мне за дело было, если бы я не любила его, кто и что занимало его прежде, теперь или будет занимать когда-нибудь потом. Дурно, безвыходное положение; как доказать любовь человеку, который с тем женился, что я иначе не могу, а она меня не любит. А есть ли минутка в моей жизни теперь, где бы я вызвала что-нибудь из прошедшего, чтоб я пожалела о чем-нибудь, или есть ли минутка, когда бы я не только не любила его, но могла бы подумать о возможности разлюбить его. И неужели в самом деле хорошо ему, когда я плачу и начинаю чувствовать сильнее, что у нас есть что-то очень непростое в отношениях, которое нас постепенно совсем разлучит в нравственном отношении. Вот, кошке – игрушки, а мышке – слезки. Да игрушка-то эта не прочна, сломает – сам будет плакать. А я не могу выносить того, что он меня будет понемножку пилить, пилить. А он славный, милый. Его самого возмущает все дурное, и он не может переносить его. Я, бывало, как любила все хорошее, всей душой восхищалась, а теперь все как-то замерло; только что станет весело, пристукнет он меня».

Но и этих впечатлений мало. Мало дневника. Был и еще один удар…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.