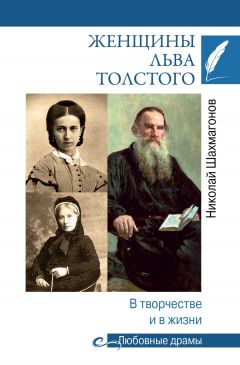

Читать книгу "Женщины Льва Толстого. В творчестве и в жизни"

Автор книги: Николай Шахмагонов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Казанский университет

Ну а ко Льву Николаевичу пришла любовь… Он познакомился с подругой своей младшей сестры Машеньки Зинаидой Молоствовой, племянницей попечителя Казанского учебного округа.

Встретились они в 1845 году. Толстому исполнилось семнадцать лет. А его возлюбленная Зинаида, которая была всего на месяц его моложе, после смерти отца приехала из Трех Озер в Казань, в Родионовский институт благородных девиц, где и подружилась с родной сестрой Льва Николаевича. Сестра, Мария Николаевна, вспоминала впоследствии, что девушку «в доме Толстых… очень любили и отличали от других, потому что при богатом внутреннем содержании Зинаида Модестовна была жива, остроумна, с большим юмором».

Биографы Толстого отмечали: «Она была не из самых красивых, но отличалась миловидностью и грацией. Она была умна и остроумна. Ее наблюдения над людьми всегда были проникнуты юмором, и в то же время она была добра, деликатна по природе и всегда мечтательно настроена».

Л.Н. Толстой в 1848 г.

Трудно сказать, чем бы закончился этот роман, если бы не отъезд Льва Толстого из Казани. В тот год его братья Сергей и Дмитрий окончили Казанский университет. Пришлось и Льву покинуть город вместе с ними.

Но судьба подарила ему еще одну встречу с Зиночкой в 1851 году. Лев Николаевич решил ехать вместе с братом Николаем на Кавказ. По дороге – хотя, конечно, это не точно сказано, ибо было все-таки не по пути – заехали в Казань. Толстой впоследствии вспоминал, что провел там «очень приятную неделю».

Встретившись с Зинаидой в доме у Е.Д. Загоскиной, он затем виделся с нею каждый день. Марии Николаевне он написал об этом: «Госпожа Загоскина устраивала каждый день катания в лодке. То в Зилантьево, то в Швейцарию и т. д., где я имел часто случай встречать Зинаиду… так опьянен Зинаидой».

Было в Казани славное место, любимое место для прогулок. Называлось оно Архиерейские дачи. Туда и пригласил Лев Толстой однажды свою возлюбленную. Долго бродили, разговаривая о чем-то незначащем. Пригласил, чтобы объясниться, может даже сделать предложение. Но природная застенчивость помешала. Он так и не заговорил о своем чувстве.

Мы видим, что событийно в романе «Воскресение» все иначе, нежели в жизни, но Лев Толстой и не ставил перед собой таких задач, которые ставил, скажем, Иван Тургенев в повести «Первая любовь». Просто ему понадобился эпизод, отражающий чистую любовь, завязку отношений, и он вспомнил свое, дорогое лично ему. И подарил это своим героям. Хотя ни Катюша Маслова в полной мере не является Зинаидой Молоствовой, ни Нехлюдов Львом Толстым.

И все же то, что мы читаем в романе, значительно дополняет представление о том, как протекали события первой любви Льва Николаевича Толстого.

Первая любовь потрясла все его существо до основания. Недаром он даже начал писать стихи… Такое случается в жизни нередко. Порой у влюбленных открывается поэтический дар, которого они у себя прежде и не подозревали. Ведь первая любовь раскрывает душу для всего прекрасного, а что может быть прекраснее поэзии?

8 июня 1851 года Лев Толстой сделал запись в дневнике, которая приведена в начале очерка и начинается словами: «Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее… Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу…»

И далее следует приписка: «…Теперь Бог знает, что меня ждет. Предаюсь в волю его. Я сам не знаю, что нужно для моего счастия и что такое счастие. Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое… не свое, а наше счастие. Лучшим воспоминанием в жизни останется навсегда это милое время».

Ну что ж, и воспоминания о первых восторженных чувствах, не нашедших продолжения, остаются на всю жизнь. Ну а то, что испытывал Толстой не глубокое чувство, а просто юношеское увлечение. Это видно из записи в дневнике, сделанной спустя год. В противовес несколько ревнивой фразе: «Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жальче, увижу ее в чепце веселенькой и тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастье; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное… Лучшим воспоминанием в жизни останется навсегда это милое время».

А спустя год он записал: «Зинаида выходит замуж за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня».

Да, Зинаида Молоствова действительно в 1852 году вышла замуж за чиновника особых поручений при казанском губернаторе И.А. Боратынском. Ее супруг Николай Васильевич Тиле впоследствии вышел в отставку и стал коммерсантом. Бизнесу он отдавал все силы и все свое время. Зинаида Модестовна растила детей и, по отзыву современников, была хорошей матерью, но вряд ли счастливой в супружестве.

Биограф Льва Толстого Н. Гусев писал, что память о встречах и своей любви к Зинаиде Молоствовой Толстой «хранил в первые месяцы своей кавказской жизни».

И он писал ей стихи, которые, впрочем, не считал удачными, а потому отзывался о своем поэтическом творчестве с некоторой иронией. В дневнике 30 декабря 1852 года сообщается: «Вечером написал стишков 30 порядочно». Вот стихи, по мнению биографов, посвященные Молоствовой…

Давно позабыл я о счастье —

Мечте позабытой души —

Но смолкли ничтожные страсти

И голос проснулся любви…

На небе рассыпаны звезды;

Все тихо и темно, все спит.

Огни все потухли: уж поздно,

Одна моя свечка горит.

Сижу у окна я и в мысли

Картины былого слежу,

Но счастья во всей моей жизни

Минуту одну нахожу:

Минуту любви, упованья,

Минуту без мысли дурной,

Минуту без тени желанья,

Минуту любви неземной…

И тщетно о том сожаленье

Проснется в душе иногда

И скажет: зачем то мгновенье

Не мог ты продлить навсегда?

В черновике оказались и такие строки:

Дитя так невольно сказало

Всю душу во взгляде одном,

Что слов бы никак недостало

Сказать то, что сказано в нем.

Зинаиде и не оставалось ничего делать, как выйти замуж, поскольку она не получила от Льва Толстого никаких предложений – в то время засиживаться в незамужних девушкам было опасно. О чувствах же Льва Николаевича она знала лишь со слов своей подруги Марии Николаевны Толстой. Сам же он так и не решился на признание.

Армия в жизни писателя

Что касается истории первой любви, то впервые она отражена в рассказе «Святочная ночь». Рассказ написан в 1853 году во время службы Льва Толстова на Кавказе. Первоначальное название – «Бал и бордель». Затем автор название поменял на другое, на его взгляд, более подходящее: «Как гибнет любовь». Но и от этого заглавия вскоре отказался и назвал рассказ «Святочная ночь».

О том, как создавался рассказ, Лев Толстой поведал в своем дневнике:

12 января появляется первая запись: «Задумал очерк: “Бал и бордель”. Горло болит, но в духе». 21 января: «Писал немного, но так неаккуратно, неосновательно и мало, что ни на что не похоже. Умственные способности до того притупляются от этой бесцельной и беспорядочной жизни и общества людей, которые не хотят и не могут понимать ничего немного серьезного или благородного…»

Конечно, армейская среда весьма своеобразна, и человеку сугубо гражданскому нелегко сразу влиться в нее. Когда большое количество молодых людей, здоровых, пышущих силой и энергией, долгое время находятся в одном коллективе, они в любой обстановке, даже в боевой, отчасти превращаются в детей. К сожалению, не всегда в таких коллективах первенствуют люди воспитанные, люди высокой культуры, напротив, таковые не только растворяются в среде, но бывает, что даже опускаются до тех, кто с культурой не всегда дружен.

Казалось бы, офицерская среда как раз и должна отличаться высокой культурой. Увы, в действующую армию попадали не только выпускники кадетских корпусов и военных училищ, но и получавшие производство путем сдачи экзаменов, что, собственно, и случилось с самим Львом Николаевичем. Да только таких добровольцев, так же, как он, вступивших в армейский строй из культурной среды, после окончания университета, было маловато.

Конечно, Толстому многое не нравилось, многое его коробило. Да ведь он фактически, в силу невысокого чина, варился в среде рядовых солдат. А какова была солдатская среда? В советские годы было принято идеализировать эту среду в ущерб среде офицерской. Безусловно, русский солдат велик в своем служении Отечеству. Но кто делал его столь великим? Кто делал его храбрым, стойким, смекалистым, кто делал его победителем? Таким его делали офицеры! А офицеров воспитывали кадетские корпуса и выдающиеся русские военачальники. Лучшие из лучших. Из кого воспитывали? Ведь в рекруты отдавали помещики далеко не самых лучших. Они, зачастую, посылали служить тех, от кого хотелось избавиться.

Итак, Толстой находился в среде, не слишком для него приятной, но эта среда была средой победителей, ибо в общей массе постепенно терялись недостатки, недостойные звания русского воина, и создавалась монолитная, несокрушимая сила, сила непобедимая.

В разных воинских коллективах различна была обстановка. Но в любом коллективе нужно было показать себя человеком твердым, а не размазней. Армейская школа во все времена была необходимой школой для мужчин.

Не случайно многие замечательные писатели и поэты XIX века, самые читаемые и самые любимые публикой, прошли армейскую школу.

Окончил «Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров» Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841). После выпуска из этого военно-учебного заведения он служил корнетом в Лейб-гвардии Гусарском полку, затем в чине прапорщика был переведен в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. Там показал себя храбрым, мужественным офицером, командовал подразделениями, которые ныне бы назвали спецназом.

Александр Сергеевич Пушкин, хоть и считается официально, что не имел отношения к армии, на самом деле служил по линии Коллегии иностранных дел в разведке, и его поездка с генералом Николаем Николаевичем Раевским на Кавказ, а затем служба в Кишиневе отражены в литературе с полным искажением. К тому же он ведь прошел фактически казарменную жизнь в лицее, где порядки были вполне соответствовавшие армейским и нужно было каждому лицеисту самоутверждаться в коллективе. Участвовал Пушкин и в боях в период своего «Путешествия в Арзрум» в 1829 году. Причем участвовал, по отзыву очевидцев, храбро. Погиб Александр Сергеевич, сраженный одетым в кирасу Дантесом, не в чине камер-юнкера, а в чине камергера, о чем свидетельствуют даже следственные документы дуэли, а чин камергера приравнивался к чину генерал-лейтенанта.

Дослужился до генерал-лейтенантского чина замечательный поэт Денис Васильевич Давыдов (1784–1839), прошедший все кампании Наполеоновских войн и завершивший службу на Кавказе под началом генерала Алексея Петровича Ермолова.

Федор Михайлович Достоевский (1821–1861) в 1843 году окончил Главное Инженерное училище в Петербурге и был зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду. Правда, уже осенью 1844 года он в чине подпоручика вышел в отставку, но шесть лет учебы в училище, становление в воинском коллективе и год в офицерской среде сыграли значительную роль в его дальнейшей судьбе.

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892), окончив университет в 1845 году, поступил унтер-офицером в кирасирский Военного ордена полк, дослужился до чина штабс-ротмистра. Затем был прикомандирован к уланскому Его Величества лейб-гвардии полку с чином поручика, участвовал в Восточной войне 1853–1856 годов на Балтике и в 1858 году вышел в отставку в чине гвардейского штабс-ротмистра, окончательно посвятив себя литературной деятельности.

Самое, наверное, «правильное» и полное военное образование получил Андрей Иванович Куприн (1870–1938), в раннем детстве надевший кадетские погоны. В 1880 году он был определен во Вторую Московскую военную гимназию (в тот период в такие гимназии были временно преобразованы кадетские корпуса), а в 1887 году – в Александровское военное училище. В 1890 году Куприн в чине подпоручика был выпущен в 46 – й Днепровский пехотный полк. Четыре года служил офицером. Военная служба закалила характер и дала ему богатейший материал для будущих произведений. В 1894 году в чине поручика вышел в отставку.

Тайно находился на службе России Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), являвшийся по сути резидентом русской разведки во Франции. Кстати, свою отвагу он показал, отстаивая крепостную девушку Лушеньку, проданную матерью жестокой помещице и выкраденную им из этого плена.

Дослужился до чина полковника замечательный и незаслуженно забытый писатель Федор Федорович Тютчев (1860–1916), сын поэта Федора Иванович Тютчева (1846–1909). Федор Федорович умер от ран, полученных на фронте Первой мировой войны, в военном госпитале в 1916 году.

Этот список можно продолжать…

И далеко не последним среди литераторов, прошедших закалку в армии, был Лев Николаевич Толстой, в чем мы убедимся в последующих главах. И пусть среда, в которой он был на Кавказе, оказалась явно не самой лучшей, он прошел эту школу становления без мамок и нянек, самостоятельно завоевывая авторитет, утверждаясь среди равных ему товарищей и отстаивая свое «я».

Лев Толстой не только служил, но и создавал произведения, которые выдвинули его в число читаемых писателей, что было отмечено в литературной среде.

16 апреля. Старогладковская. «Давно не писал. Приехав около 1 – го апреля в Старогладковскую, я продолжал жить так же, как жил в походе. Как игрок, который боится счесть то, что за ним записано. […] Хотел выходить в отставку; но ложный стыд – вернуться юнкером в Россию, решительно удерживает меня. Подожду производства, которое едва ли будет – я уж привык ко всевозможным неудачам. В Новогладковской, ежели не согрешил в страстной вторник, так только потому, что Бог спас меня. Хочется взойти в старую колею уединения, порядка, добрых и хороших мыслей и занятий. Помоги мне боже. Я теперь испытываю в первый раз чувство чрезвычайно грустное и тяжелое – сожаление о пропащей без пользы и наслаждения молодости. А чувствую, что молодость прошла. Пора с нею проститься».

Он писал о ложном стыде. А ложный ли? Есть русская пословица: «Назвался груздем – полезай в кузов». Толстой рвался на Кавказ. Никто не гнал его туда. Как же мог теперь отступить? Нет, не мог.

Настало время первых оценок казанской разгульной жизни, жизни, которая не слишком переменилась и после отъезда из Казани. Молодости свойственно горевать о якобы прошедшем, хотя у Толстого ведь все еще было впереди. Он поверял дневнику свои горести, но и ставил перед собой задачи на исправление от недостатков, которые постоянно выискивал у себя, зачастую даже чрезмерно их преувеличивая.

«17 апреля. Встал рано, хотел писать; но поленился, да и начатый рассказ не увлекает меня. В нем нет лица благородного, которое бы я любил; однако мыслей больше. Перечитывал свое “Детство”».

Настало время, когда рука потянулась к перу, а перо к бумаге… Кстати, откуда же пошло это крылатое выражение – «рука тянется к перу, а перо – к бумаге?» Оказывается, от Екатерины Великой. Рассказывая о своих литературных опытах постоянному корреспонденту барону Гриму, она написала: «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не пришла мне охота обмакнуть его в чернила; буде к тому еще лежит на столе бумага, то, конечно, рука моя очутится с пером на этой бумаге. Начав же, не знаю я никогда, что напишу, а как рукою поведу и по бумаге, то мысль сматывается, как нитка с клубка; но как пряжа не всегда ровна, то попадается и потолще, и потонее, а иногда и узелок, или что-нибудь и совсем не принадлежащее к пряже, нитке и клубку, но совсем постороннее и к другим вещам следующее».

Вот и Лев Толстой с очень ранних лет не мог видеть чистого пера и листа бумаги, чтобы не сесть за работу. Ну а что получалось? Главное, что все, выходящее из-под пера, не восторгало его, во всем он находил изъяны, а следовательно, от произведения к произведению рос над собой.

Грубовато сказано, но факт: «Гений – это один процент таланта и девяносто девять процентов пота».

И Лев Толстой работал над своими произведениями, настойчиво выкраивая для этого время. 18 апреля: «…писал недурно. План рассказа только теперь начинает обозначаться с ясностью. Кажется, что рассказ может быть хорош, ежели сумею искусно обойти грубую сторону его. Все-таки провел много праздного времени от непривычки работать».

Записи двадцатых чисел апреля свидетельствуют об упорстве Льва Толстого, о постоянных попытках, несмотря на помехи, продолжать рассказ.

В записи от 30 апреля появляется упоминание о какой-то Оксане, о которой более нигде и ничего не сказано. «Сулимовский при мне сказал Оксане, что я ее люблю. Я убежал и совсем потерялся…»

Вот они – застенчивость и скромность, вот она – робость, с которой приходилось бороться, особенно в молодости. А увлечения, безусловно, были, но творчество зачастую удерживало от мимолетных встреч, заставляя снова и снова окунаться в свое прошлое.

7 мая он «изменил, сократил кое-что и придал окончательную форму рассказу», а в период с 7 по 15 мая, как записал в дневнике, «Рассказ “Святочная ночь” совершенно обдумал».

И далее в те дни отметил: «Хочу приняться и вступить опять в колею порядочной жизни – чтение, писание, порядок и воздержание. Из-за девок, которых не имею, и креста, которого не получу, живу здесь и убиваю лучшие года своей жизни. Глупо! Господи, дай мне счастья».

В конце мая он отметил: «Литературное поприще открыто мне блестящее; чин должен получить. Молод и умен. Чего, кажется, желать. Надо трудиться и воздерживаться, и я могу быть еще очень счастлив».

Л.Н. Толстой в 1850 – е гг.

Что это, гордыня? Нет, оказывается, нет. Этакие заявления он делал не оттого, что высоко оценивал свои возможности и способности, а оттого, что, скромничая и даже робея, стремился дать им высокую оценку с помощью дневника, самоутвердиться, обрести уверенность.

Из светского омута он рвался на Кавказ, на свободу, как ему казалось, от всех безобразий, которые обступали его. Но и здесь устраивало далеко не все. А главное – не было полной возможности для литературной работы, которая захватывала все сильнее и сильнее.

Тогда же, в период с 22 по 27 мая, Лев Толстой снова думал о возможной отставке «с штатским чином». И снова сетовал на службу: «Как вспомню о своей службе, то невольно выхожу из себя». И было от чего выходить из себя. 23 июня Толстой записал: «Вчера Гришка рассказывал, что я был бледен, после того, как меня ловили чеченцы, и что я не смею бить казака, который ударил бабу, что он мне сдачи даст. Все это так меня расстроило, что я весьма живо видел очень тяжелый сон и, поздно проснувшись, читал о том, как Обри перенес свое несчастие и как Шекспир говорит, что человек познается в несчастье. Мне вдруг непонятно стало, как мог я все это время так дурно вести себя. Ежели я буду ожидать обстоятельств, в которых я легко буду добродетелен и счастлив, я никогда не дождусь: в этом я убежден».

И вот в то время, когда вокруг царила сложная боевая обстановка, когда он находился в коллективе, не всегда ему приятном, Толстой создавал свои замечательные произведения «Детство», «Отрочество», продумывал «Юность» и «Молодость», так, к сожалению, и не написанную. Он работал над рассказом, который то притягивал, то отталкивал его своей темой, возвращавшей в прошлое, мирное и спокойное.

«Бал и бордель»

Лев Толстой не случайно написал рассказ, первое название которого было крайне резким, обличительным – «Бал и бордель». Собственно, так и слышится, что бал – это и есть бордель. Во всяком случае, у Толстого представление было именно таким. Но потом все-таки остановился на названии «Святочная ночь». Явное иносказание!

И как писал! Вот самое начало рассказа, буквально второй абзац: «Только темно-синее высокое небо, усеянное пропадающими в пространстве звездами, заиндевевшая борода кучера, захватывающий дыхание, щиплющий за лицо воздух и скрип колес по морозному снегу напоминали те холодные, но поэтические святки, с которыми мы с детства привыкли соединять какие-то смутные чувства – любви к заветным преданиям старины, темным народным обычаям и – ожидания чего-то таинственного, необыкновенного…»

Толстой с ранних лет полюбил тихую деревенскую жизнь, жизнь на природе и в природе, жизнь, удаленную от суеты. Но долгое время жить так не получалось. Учеба в Казани, затем знакомство с высшим светом, бегство от этого света на войну, как бегство из темноты к свету.

В рассказе в городскую суету окунается юный Сережа Ивин. Автор отпускает его в мир, доселе ему неведомый. Сам Лев Толстой, судя по его дневниковым записям, вторгался в свет именно таким образом.

«Молодого человека звали Сережей Ивиным. Он был прекрасный мальчик, с душой юной, не отуманенной еще поздним сознанием ошибок, сделанных в жизни; следовательно, с светлыми мечтами и благородными побуждениями. Окончив курс в училище… совершенным ребенком душою и телом, он приехал в Москву к своей матери – милейшей женщине старого века и любившей его так, как может любить мать единственного сына, которым гордится».

Толстой тоже приехал из более тихой и провинциальной Казани в Москву, чтобы найти свое место в обществе. Из рассказа можно понять, как происходило знакомство с Москвой у самого автора: «Приехав в Москву, он как-то невольно и незаметно для самого себя очутился, как дома, в добродушном и – ежели можно так сказать – фамильном московском свете, в который люди с известным рождением, несмотря на их внутренние качества, принимаются во всех отношениях, как свои и родные; в особенности же – доверчиво и радушно, когда они, как Ивин, не имеют еще для этого света неизвестного прошедшего. Трудно сказать, было ли это для него счастием или нет; с одной стороны, свет доставлял ему много истинных наслаждений, а уметь наслаждаться в ту пору молодости, когда каждое отрадное впечатление с силой отзывается в юной душе и заставляет дрожать свежие струны счастия, уже большое благо; с другой же стороны, свет развивал в нем ту страшную моральную заразу, прививающуюся к каждой части души, которая называется тщеславием. Не то светское тщеславие, которое никогда не довольно тем кружком, в котором оно живет, а вечно ищет и добивается другого, в котором ему будет тяжело и неловко. Московский свет особенно мил и приятен тем, что он дружен и самостоятелен в своих суждениях; ежели человек раз принят в нем, то он принят везде, обсужден всеми одинаково, и ему нечего добиваться: живи, как хочешь и как нравится. Но у Сережи, несмотря на то, что он был умный и энергический мальчик, было тщеславие молодости. Смешно сказать, он – лучший московский танцор – мечтал о том, как бы ему попасть в скучную партию – по полтине – Г. О., о том, как бы ему, невинному и стыдливому, как девушка, – попасть на скандалезные вечера г-жи З. и сойтись на “ты” с старым, сально-развратным холостяком Долговым. Прекрасные мечты любви, дружбы и смешные планы тщеславия с одинаковою прелестью неизвестности и силою увлечения молодости наполняли его воображение и как-то странно путались в нем».

Опять же, судя по дневниковым записям, можно с уверенностью сказать, что о главном герое все писано Толстым с самого себя. Тщеславие молодости? Безусловно. Оно непостижимо соседствовало у Льва Николаевича с робостью. Но вот появляется героиня, которая должна вызвать первые сумасшедшие чувства любви, показать отблески несбыточного счастья. Толстой в те годы очень много писал и рассуждал о счастье. Искал пути к счастью, пытался осознать великое таинство любви. Он осуществлял эти поиски и в своих произведениях…

«На балах нынешней зимы, которые были для него первыми в жизни, он встречал графиню Шофинг, которую князь Корнаков, дававший всем прозвища, называл почему-то милым дебардером (то есть дамой распущенной, вольных нравов. – Н.Ш.). Один раз он танцевал против нее, глаза его встретились с простодушно-любопытным взглядом графини, и взгляд этот так поразил его, доставил столько наслаждения, что он не мог понять, как прежде не был без памяти влюблен в нее, и внушил, бог знает почему, столько страха, что он стал смотреть на нее как на существо необыкновенное, высшее, с которым он недостоин иметь ничего общего, и поэтому несколько раз убегал случаев быть ей представлену».

Далее следует характеристика самой графини Шофинг, как еще одного действующего лица рассказа: «Графиня Шофинг соединяла в себе все условия, чтобы внушить любовь, в особенности такому молодому мальчику, как Сереже. Она была необыкновенно хороша, и хороша как женщина и ребенок: прелестные плечи, стройный, гибкий стан, исполненные свободной грации движения и совершенно детское личико, дышащее кротостью и веселием. Кроме того, она имела прелесть женщины, стоящей во главе высшего света; а ничто не придает женщине более прелести, как репутация прелестной женщины. Графиня Шофинг имела еще очарование, общее очень немногим, это очарование простоты – не простоты, противуположной аффектации, но той милой наивной простоты, которая так редко встречается, что составляет самую привлекательную оригинальность в светской женщине. Всякий вопрос она делала просто и так же отвечала на все вопросы; в ее словах никогда не заметно было и тени скрытой мысли; она говорила все, что приходило в ее хорошенькую умную головку, и все выходило чрезвычайно мило. Она была одна из тех редких женщин, которых все любят, даже те, которые должны бы были завидовать.

И странно, что такая женщина отдала без сожаления свою руку графу Шофинг. Но ведь она не могла знать, что, кроме тех сладких любезностей, которые говорил ей ее жених, существуют другие речи, что, кроме достоинств – отлично танцевать, прекрасно служить и быть любимым всеми почтенными старушками – достоинства, которыми вполне обладал г. Шофинг, – существуют другие достоинства, что, кроме той приличной мирной светской жизни, которую устроил для нее ее муж, существует другая жизнь, в которой можно найти любовь и счастие. Да, кроме того, надо отдать справедливость г. Шофинг, лучше его не было во всех отношениях жениха; даже сама Наталья Аполлоновна сказала в нос: “C’est un excellent partie, ma chère” (“Это прекрасная партия, дорогая”. – Н.Ш.). Да и чего ей желать еще? Все молодые люди, которых она до сих пор встречала в свете, так похожи на ее Jean и, право, нисколько не лучше его; поэтому влюбиться ей в голову не приходило – она воображала, что любит своего мужа, – а жизнь ее сложилась так хорошо! Она любит танцевать и танцует; любит нравиться и нравится; любит всех своих хороших знакомых, и ее все очень любят».

В этих первых произведениях, касающихся сложных семейных отношений, Лев Толстой постепенно подбирался к художественным полотнам, более сложным, более насыщенным любовными трагедиями. Где-то еще далеко впереди маячило «Семейное счастье», еще дальше – «Война и мир» и «Анна Каренина», и совсем уж далеко – «Воскресение». Здесь же, в «Святочной ночи», он только еще вникал в суть таких отношений, о которых думал постоянно. Ведь на его глазах, перед отъездом на Кавказ, проходили любовные сцены большого света. И он с интересом доискивался до причин, по которым одни браки становились счастливыми, а другие несчастными. И в конце концов даже начал роман «Анна Каренина» именно со строки, посвященной этой теме: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Именно раздумья о семейном счастье, об идеальном супружеском союзе заставляли его браться за произведения одновременно и высокохудожественные, и философско-аналитические.

А ведь на Кавказе вокруг витала смерть. Шли схватки с горцами. Он участвовал в них и вполне мог погибнуть. Но все чаще он, если выпадала свободная минутка, садился за литературную работу, которая увлекала все более.

Бытует мнение, что прозаик начинает складываться к сорока годам, а окончательно может сложиться не ранее пятидесяти. Конечно, есть немало исключений. И все же подобное мнение имеет право на существование. Объясняется же все следующим образом: человек должен приобрести свой собственный опыт, испытать личные переживания, чтобы суметь изложить их на бумаге. Даже актер не может сыграть написанную для него роль, если не понимает, что это за переживания.

Известен такой пример. Когда знаменитая балерина Матильда Кшесинская заявила Мариусу Петипа, что хочет сыграть партию Эсмеральды, тот спросил, с акцентом своим, употребляя глагол в мужском роде: «Ты любил? Ты страдал?» Он считал, что трагическую партию не сможет исполнить юная балерина, не знавшая страданий. Ну а написать-то и того сложнее. Лев Толстой великолепно написал «Детство». Это пережито им самим. Великолепны «Отрочество» и «Юность». Ну а что касается чисто любовных произведений, то он, можно сказать, пока только учился.

Хотя ему уже было о чем писать. Он познакомился со светской жизнью еще в Казани и стал завсегдатаем балов и светских раутов в Москве. Он легко рассуждал о них в рассказе «Святочная ночь»: «Зачем описывать подробности бала? Кто не помнит того странного, поразительного впечатления, которое производили на него ослепительный свет тысячи огней, освещающих предметы со всех сторон и ни с одной – не кладущих тени, блеск брильянтов, глаз, цветов, бархата, шелку, голых плеч, кисеи, волос, черных фраков, белых жилетов, атласных башмачков, пестрых мундиров, ливрей; запаха цветов, душков женщин; звуков тысячи шагов и голосов, заглушаемых завлекательными, вызывающими звуками каких-либо вальсов или полек; и беспрерывное сочетание и причудливое сочетание всех этих предметов? Кто не помнит, как мало он мог разобрать подробности, как все впечатления смешивались, и оставалось только чувство или веселья, все казалось так легко, светло, отрадно, сердце билось так сильно, или казалось ужасно тяжело, грустно».

Удивительное знание всех тонкостей бала. Толстой в Москве уже успел прослыть заправским танцором. Недаром же он дал столь высокую характеристику своему герою по части танцевального мастерства.

Бал в честь императора Александра I. Художник М.А. Зичи

Но нужно было еще влюбить своего героя в графиню. Графине Сережу Ивина представляет князь Корнаков, признанный светский лев, который сразу сделался наставником Ивина в делах амурных. Итак, представление… А была ли у самого Толстого такая любовь, которую он определил для своего героя? Молоствова? Нет, там другое. Чистое, юношеское увлечение. И все же Лев Толстой сумел выписать сцены влюбленности: «Сережа молчал и, краснея все более и более, придумывал, что бы сказать, кроме банальности, ‹а кроме банальности, он не знал, что сказать›. Князь Корнаков, казалось, с большим удовольствием смотрел на искреннее смущение молодого человека, но, заметив, что оно не прекращается и даже, несмотря на всю светскую рутину графини, сообщается и ей, сказал: