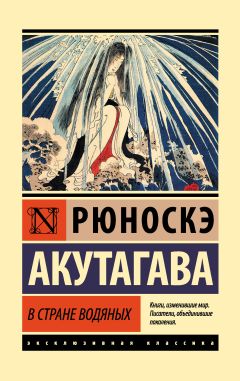

Текст книги "В стране водяных"

Автор книги: Рюноскэ Акутагава

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)

– Сегодня первый день Нового года, и, воспользовавшись этим, я решила обратиться к вам с просьбой.

– Какой именно? Если только это в моих силах…

О-Рэн, державшейся настороженно, казалось, что она догадывается, о чём пойдёт речь. Но если догадки её подтвердятся, отвечать придётся долго и подробно. Когда же она услышала первые слова, тихо произнесённые всё ещё стоявшей потупившись женой Макино, стало ясно, что она ошиблась в своих предположениях.

– Ну что вы, хоть я и сказала «просьба», но имела в виду сущую безделицу… Мне кажется, что в скором времени Токио превратится в лес – разрешите же и мне поселиться в вашем доме, как это сделал Макино. Вот в чём, собственно, и состоит моя просьба.

Она говорила тихо и размеренно. По её виду совсем не было заметно, что говорит душевнобольная. О-Рэн потрясли её слова, и некоторое время она беспомощно смотрела на поникшую фигуру женщины, освещённую со спины.

– Ну так как? Разрешите мне поселиться?

О-Рэн, точно у неё отнялся язык, была не в силах ответить. В какой-то момент женщина, подняв голову, широко раскрыла свои прищуренные холодные глаза и через очки пристально посмотрела на неё, – О-Рэн почувствовала себя так, словно всё происходящее привиделось ей в дурном сне.

– Что случится со мной, в конце концов не имеет никакого значения, детей жаль, если меня выгонят из дому. Я понимаю, что доставлю вам немало хлопот, но всё же прошу – разрешите поселиться у вас.

Сказав это, жена Макино спрятала лицо в свою старую шаль и вдруг заплакала навзрыд. Молчавшей О-Рэн стало невыразимо грустно. Значит, наступит время, когда она сможет встретиться с Кин-саном. Как это прекрасно. Как прекрасно. Отдавшись этой мечте, О-Рэн будто со стороны увидела себя, проливающую слёзы на своё новогоднее платье.

Прошло совсем немного времени, и О-Рэн вдруг обнаружила, что в выходящей на север полутёмной прихожей она стоит одна, – неужели она не заметила, как женщина ушла?

13

Когда седьмого января, в праздник «семи трав», Макино явился в дом содержанки, О-Рэн поспешила рассказать, что к ней приходила его жена. Но Макино, дымя манильской сигарой, слушал её, как ни странно, совершенно спокойно.

– С вашей женой, по-моему, не всё в порядке. – Взволнованная О-Рэн, нахмурившись, решительно продолжала: – Вы должны что-то немедленно предпринять, иначе может случиться непоправимое.

– Когда случится, тогда и буду думать. – Макино сквозь сигарный дым, прищурившись, смотрел на О-Рэн. – Чем беспокоиться за мою жену, побеспокоилась бы лучше о своём здоровье. В последнее время ты постоянно хандришь.

– Что будет со мной – всё равно…

– Совсем не всё равно.

Лицо О-Рэн затуманилось, и она замолчала. Но вдруг, подняв полные слёз глаза, сказала:

– Я вас прошу, ради всего святого, не бросайте жену.

Поражённый Макино ничего не ответил.

– Ради всего святого, прошу вас… – Стараясь скрыть слёзы, она уткнулась подбородком в атласный воротник кимоно. – В целом свете нет человека, который был бы вашей жене дорог, как вы. Не помнить об этом – так бессердечно. И в моей стране женщина тоже…

– Хватит. Хватит. Всё это я и сам прекрасно понимаю, так что незачем зря волноваться.

Макино, даже забыв о сигаре, уговаривал О-Рэн, как раскапризничавшегося ребёнка.

– Этот дом такой мрачный… Да к тому же здесь недавно сдохла собака. От этого у тебя и хандра. Если удастся найти что-нибудь подходящее, давай сразу же переедем, согласна? Жить в таком мрачном доме… Ведь ещё каких-нибудь десять дней, и я оставлю военную службу…

– Вам нужно прежде всего побеспокоиться о жене…

Когда впоследствии К. подробно расспросил служанку, она так рассказала ему о том, что тогда произошло.

– Теперешняя её болезнь появилась ещё в то время, и господину не оставалось ничего другого, как махнуть на это рукой. Однажды супруга господина пришла к нам на Ёкоами, – я только что вернулась, меня посылали за покупками, – смотрю, моя госпожа молча сидит в прихожей… А прежняя госпожа зло так смотрит через очки, в дом не входит и только знай себе ругается и ругается.

Уж так мне неловко было слушать, хоть и тайком, как поносят моего господина. Но выходить к ним, подумала я, совсем ни к чему. Я ведь лет пять назад служила у прежней госпожи, и если бы она увидела меня, наверно, рассердилась бы ещё больше. Случись такое, было бы ещё хуже, и я решила не высовывать носа из-за фусума, пока старая госпожа не наругается всласть и не уйдёт.

А потом, когда та ушла, госпожа говорит мне: «Бабушка, только что сюда приходила супруга господина Макино. Пришла и слова плохого мне не сказала, какой же она хороший человек». А потом со смехом говорит: «Жаль, с головой у неё неладно. Она сказала, что скоро весь Токио превратится в лес».

14

Тоска О-Рэн нисколько не рассеялась и после того, как вскоре, в начале февраля, она переселилась в просторный дом на улице Мацуи в том же районе Хондзё. Целые дни она проводила в одиночестве, в столовой, слушая, как булькает в чайнике вода, и даже со служанкой не разговаривала.

Не прошло и недели после переезда в новый дом, как однажды вечером нагрянул Тамия, где-то уже изрядно выпивший. Только что севший за стол Макино, увидев собутыльника, тут же протянул ему стоявшую рядом чашечку сакэ. Прежде чем взять её, Тамия вынул из-за пазухи, откуда выглядывала рубаха, банку консервов. Когда О-Рэн наполняла сакэ его чашечку, он сказал:

– Это подарок. Госпожа О-Рэн, это тебе подарок.

– Какие же это консервы?

Макино, пока О-Рэн благодарила Тамию, взяв банку, стал её рассматривать.

– Взгляни на этикетку. Морской котик. Консервы из морского котика… Я слыхал, что у тебя меланхолия, потому-то и преподнёс эти консервы. Они очень помогают до родов, после родов, от женских болезней… Это я слышал от одного моего приятеля. Он-то и начал их выпускать.

Облизывая губы, Тамия переводил взгляд с О-Рэн на Макино.

– Постой, разве морского котика едят?

Слова Макино вызвали у О-Рэн вымученную улыбку, чуть тронувшую уголки рта. Но Тамия, размахивая руками, стал с жаром говорить:

– Едят. Разумеется, едят… Правда, О-Рэн? Морские котики – интересные звери – стоит появиться самцу, и около него сразу же скапливается до сотни самок. Среди людей такое тоже встречается – возьмём, к примеру, Макино-сана. Он и лицом похож на котика. В этом всё дело. Так что давайте выпьем за Макино-сана… бедного Макино-сана.

– Ну что ты болтаешь!

Макино невольно улыбнулся, правда не очень весело.

– Стоит появиться самцу… Послушай, Макино-сан, действительно, котики на тебя здорово похожи.

Тамия – на его слегка изрытом оспой лице появилась широкая улыбка – продолжал как ни в чём не бывало:

– Как раз сегодня я услышал от своего приятеля… от того, который выпускает эти консервы, что когда самцы этих самых морских котиков дерутся за самок… Ну хватит об этом, чем говорить о морских котиках, я лучше попрошу О-Рэн, чтобы она сегодня предстала перед нами в своём прежнем виде. Согласна? О-Рэн-сан. Сейчас мы называем её О-Рэн-сан, но ведь это имя было придумано, чтобы укрыться от жизни. А теперь пусть она примет своё настоящее имя. Ведь О-Рэн-сан…

– Постой, постой, так как же это они дерутся за самок? Ты сначала об этом расскажи.

Макино, забеспокоившись, постарался уйти от опасной темы. Но результат, против его ожидания, получился обратный.

– Как дерутся за самок? Дерутся жестоко. Но зато честно и открыто. По крайней мере, не получишь удара из-за угла, на который ты способен. Прости меня за откровенность. Я всё болтаю, всё болтаю, а пора бы замолчать… О-Рэн-сан, прошу тебя, выпей чашечку.

Под злобным взглядом побледневшего Макино Тамия, чтобы выйти из затруднительного положения, протянул чашечку с сакэ О-Рэн. Но возмущённая О-Рэн, пристально глядя на Тамию, не взяла её.

15

В ту ночь О-Рэн встала с постели в четвёртом часу. Выйдя из спальни на втором этаже и спустившись по лестнице, она ощупью добралась до туалетного столика. И вынула из ящика футляр с бритвой.

– Макино. Сволочь Макино.

Шепча это, О-Рэн вынула бритву из футляра. Едва ощутимо запахло бритвой, остро наточенной бритвой.

Сердце её вдруг всколыхнула бешеная злоба. Злоба, вспыхнувшая в О-Рэн ещё в то время, когда бессердечная мачеха опустилась до такой низости, что заставила О-Рэн себя продавать. Злоба, скрытая жизнью последних лет, – так скрывают морщины под белилами.

– Макино. Чёрт. Лучше не видеть больше белого света…

О-Рэн обернула бритву рукавом своего яркого нижнего кимоно и встала у туалетного столика. Вдруг она услышала тихий голос:

– Не делай этого. Не делай.

Она невольно затаила дыханье. Видимо, приняв за голос тиканье часов, отсчитывавших в темноте секунды.

– Не делай этого. Не делай. Не делай.

Когда она взбегала по лестнице, голос догнал её. Остановившись, она стала всматриваться во тьму столовой.

– Кто здесь?

– Я. Я. Я.

Голос, несомненно, принадлежал кому-то из её добрых друзей.

– Исси-сан?

– Да, это я.

– Мы давно не виделись. Где же ты?

О-Рэн, точно всё это происходило днём, села у жаровни.

– Не делай этого. Не делай.

Голос, не отвечая на её вопрос, без конца повторял одно и то же.

– Даже ты удерживаешь меня? Но разве не лучше умереть?

– Не делай этого. Он жив. Жив.

– Кто?

Последовало долгое молчание. Нарушаемое лишь неутомимым тиканьем часов.

– Кто жив?

Безмолвие продолжалось ещё некоторое время, но вот наконец голос произнёс дорогое ей имя:

– Кин… Кин-сан… Кин-сан.

– Правда? Если бы только это оказалось правдой…

Подперев щёку рукой, О-Рэн глубоко задумалась.

– Но если Кин-сан жив и не приходит, значит, он не хочет встречаться со мной?

– Придёт. Обязательно придёт.

– Придёт? Когда?

– Завтра. Придёт к Мирокудзи, чтобы встретиться с тобой. К Мирокудзи. Завтра вечером.

– К мосту Мирокудзи, да?

– К мосту Мирокудзи. Придёт вечером. Обязательно придёт.

Больше голос ничего не сказал. О-Рэн в одном нижнем кимоно, не чувствуя предутреннего холода, долго ещё сидела неподвижно.

16

На следующий день О-Рэн вышла из своей спальни на втором этаже лишь к вечеру. Она встала с постели в четыре часа и тщательнее, чем обычно, занялась косметикой. Потом, точно собираясь в театр, стала надевать свои лучшие кимоно – и верхнее и нижнее.

– Слушай, что это ты так наряжаешься?

Это обратился к ней Макино, который в тот день не пошёл на службу и бездельничал в доме содержанки, читая иллюстрированный журнал «Жанровые картинки».

– Мне надо кое-куда сходить… – холодно бросила О-Рэн, стоя перед туалетным столиком и завязывая ленту в белый горошек, поддерживающую бант оби.

– Куда?

– Мне нужно к мосту Мирокудзи.

– К мосту Мирокудзи?

Макино овладело скорее беспокойство, чем подозрение. Это наполнило сердце О-Рэн бешеной радостью.

– Какие у тебя могут быть дела у моста Мирокудзи?

– Какие дела?..

Презрительно глядя в лицо Макино, она неторопливо застёгивала пряжку шнурка, которым повязывают оби.

– Не волнуйтесь. Топиться я не собираюсь…

– Не болтай глупостей.

Макино швырнул на циновку журнал и досадливо щёлкнул языком.

Было около семи часов вечера…

Мой приятель врач К., рассказав обо всём, что случилось до этого, продолжал не спеша:

– Макино пытался удержать О-Рэн, но она, не слушая его, ушла. Служанка тоже беспокоилась и хотела пойти вместе с ней, но О-Рэн капризничала, словно ребёнок: если не отпустите – умру. Ну что тут было делать. Одну её, разумеется, нельзя было отпускать, и Макино решил тайком пойти вслед за ней.

Как раз в тот вечер неподалёку от моста Мирокудзи был храмовой праздник в честь бодхисаттвы Якуси. Улицу, ведущую к мосту, несмотря на холодное время, запрудили толпы людей. Это, конечно, было на руку Макино; он мог незаметно идти за О-Рэн и следить за ней.

По обеим сторонам улицы бойко шла праздничная торговля. В свете масляных жестяных ламп искрились причудливые спирали вывесок торговцев сладостями, красные зонты торговцев бобами. Но О-Рэн, казалось, ничего не видела. Опустив голову, она упорно пробиралась сквозь толпу. Макино с трудом поспевал за ней, и она ушла далеко вперёд.

Подойдя к мосту Мирокудзи, О-Рэн наконец остановилась и стала оглядываться по сторонам. Там, где дорога поворачивала к реке, стояли почти сплошь лавки садовников, торговавших карликовыми деревцами. Поскольку деревца растили к храмовому празднику, особо интересных экземпляров не было, если не считать крохотных сосен и кипарисов, раскинувших свои густые ветви на этой малолюдной улице.

«Хорошо, она пришла сюда, но ради чего?» – растерянно спрашивал себя Макино, который наблюдал за любовницей, укрывшись за телеграфным столбом у моста. А О-Рэн всё стояла там, задумчиво рассматривая выставленные в ряд карликовые деревья. Тогда Макино тихо подошёл к ней сзади. И вдруг услышал, как О-Рэн шёпотом радостно повторяет: «И правда, превратился в лес. Наконец-то Токио превратился в лес…»

17

– Если бы всё на том и кончилось, было бы хорошо…

К. продолжал:

– Тут вдруг, продираясь сквозь толпу, подбежала белая, как снег, собачонка, и О-Рэн, протянув к ней руки, подняла её и прижала к груди. Потом, точно во сне, начала шептать что-то непонятное: «Ты тоже ко мне пришла? Ты прибежала, наверно, издалека. На твоём пути были горы, были безбрежные моря. С тех пор как мы расстались, не было дня, чтобы я не плакала. Собачка, которую я взяла вместо тебя, недавно умерла». Собачонка была, видимо, совсем домашняя – она не лаяла и не кусалась. Лишь тихонько скулила и лизала руки и лицо О-Рэн.

Не в силах смотреть на это, Макино позвал О-Рэн. Но она сказала, что ни за что не вернётся домой до тех пор, пока сюда не придёт Кин-сан. Поскольку был праздник, вокруг них сразу же собралась толпа. Некоторые громко говорили: «Такая красавица – и безумная». Для О-Рэн, очень любившей собак, эта новая собака была огромным утешением. После долгих препирательств О-Рэн наконец согласилась идти домой. Но отделаться от зевак было не так-то просто. Да и сама О-Рэн всё время порывалась вернуться к мосту.

Поэтому, когда Макино, успокаивая и уговаривая О-Рэн, привёл её наконец домой, на улицу Мацуи, он весь взмок…

Дома О-Рэн, прижимая к груди белую собачку, поднялась на второй этаж, в спальню. В тёмной комнате она спустила с рук это жалкое существо. Виляя коротким хвостиком, собака стала носиться по комнате. Она всё делала, как первая собачонка О-Рэн, так же вскочила на кровать, с кровати на тумбочку.

– Ой…

Вспомнив, что в комнате темно, О-Рэн стала удивлённо озираться. Прямо над её головой с потолка свисала китайская лампа под стеклянным абажуром – неизвестно, когда её зажгли.

– Как красиво. Кажется, я вернулась в прошлое.

Некоторое время она любовалась приятным светом, исходящим от лампы. Но, взглянув на себя в зеркало, покачала головой. – Я теперь не прежняя Хэйлянь. Я – японка О-Рэн, и Кин-сану нечего ко мне приходить. Но если бы только Кин-сан пришёл…

Вдруг О-Рэн подняла голову и снова вскрикнула. Там, где раньше была собачонка, теперь лежал китаец – опершись локтём о подушку, он курил опиум! Крутой лоб, длинная коса, наконец, родинка у левого глаза – всё, несомненно, указывало на то, что это Кин-сан. Увидев О-Рэн, китаец, не выпуская трубки изо рта, чуть улыбнулся, как прежде, своими ясными глазами.

– Смотри. Токио, как и предсказывали, куда ни посмотри – один лес.

Действительно, за балюстрадой галереи второго этажа на густых ветвях деревьев беззаботно щебетали стаи птиц, напоминающих рисунок для вышивки, – глядя на этот пейзаж, О-Рэн с восторгом просидела всю ночь рядом со своим любимым Кином…

– Через день или два после этого О-Рэн, или, как её по-настоящему звали, Мэн Хэйлянь, стала одной из пациенток психиатрической лечебницы. Во время японо-китайской войны она развлекала гостей в одном увеселительном заведении в городе Вэйхавэе… Что? Какая это женщина? Подожди. У меня есть фотография.

На старой фотографии, которую показал К., была снята печальная женщина в китайском платье с белой собачкой на руках.

– Когда она поступила в больницу, никто не смог заставить её снять китайское платье. А если рядом с ней нет собаки, она поднимает крик: «Кин-сан, Кин-сан!» Макино тоже жаль. Взять в любовницы Хэйлянь – представляешь, что это значит: офицер императорской армии после войны привозит на родину женщину из вражеской страны – какие невероятные трудности пришлось ему, бедняге, преодолеть… Что сталось с Кином? Глупо об этом спрашивать. Я даже не знаю, почему подохла та собака – может, от болезни, а может, ещё от чего.

Разговор однажды вечером за дружеским столом

– Что ни говори, но сейчас нужно держать ухо востро. Если уж такой человек, как Вада, обзавёлся гейшей.

Адвокат Фудзии, выпив очередную рюмку китайской водки «Ляодзю», откинулся назад и стал переводить взгляд с одного на другого. Вокруг стола сидело шесть человек, людей уже немолодых, живших когда-то вместе в университетском общежитии. Место встречи – второй этаж китайского ресторана «Тототэй» в Хибия, время – дождливый июньский вечер. Разумеется, Фудзии изрёк это, когда наши лица уже раскраснелись от выпитого.

– Когда Вада похвастался мне, я с особой остротой почувствовал, как много изменилось с тех времён, – весело продолжал свой рассказ Фудзии. – Ведь это же наш Вада с медицинского факультета, который участвовал в соревнованиях по дзюдо, был зачинщиком битья посуды в столовой, чтобы заставить повара лучше готовить, поклонником Ливингстона, даже в самые морозные дни ходивший в летнем кимоно, в общем, был в наших глазах героем, правда? И вот теперь он обзаводится гейшей. Зовут её Оэн, она с Янагибаси.

– Ты теперь другие заведения посещаешь? – неожиданно вмешался в разговор управляющий отделением банка Иинума.

– Другие заведения? Почему?

– Ты, должно быть, взял с собой Ваду, и тот встретился с гейшей, верно?

– С чего ты взял? Разве я брал с собой Ваду? – с победоносным видом поднял брови Фудзии.

– Это случилось в прошлом месяце, какой же это был день? Понедельник или вторник. Мы давно не виделись с Вадой и вдруг встречаемся, он предлагает пойти в Асакусу. В общем, Асакуса мне не особенно по душе, но туда предлагает пойти мой старый приятель, и я послушно соглашаюсь. Был полдень, и мы отправились в шестой квартал.

– Куда же вы пошли, в кинематограф? – опередил я на этот раз остальных.

– В кинематограф ещё бы ничего, нет, мы пошли покататься на карусели. Да к тому же ещё сели верхом на деревянных лошадок. Вспоминая сейчас о происшедшем, я понимаю, что это было дурацкое предприятие. Но карусель предложил не я. Этого захотел Вада, и я решил немного покататься с ним за компанию. Но он не получил от этого никакого удовольствия. При несварении желудка, как, например, у Ногути, на карусели лучше не кататься.

– Вы же не дети. Зачем нужно было садиться на этих деревянных лошадок?

Профессор университета Ногути, с наслаждением жуя приготовленное по-китайски иссиня-чёрное яйцо Сунхуа, презрительно рассмеялся. Однако Фудзии, время от времени снисходительно поглядывая на Ваду, самозабвенно продолжал свой рассказ:

– Вада сидел на белой лошадке, я – на красной, и вот когда мы начали крутиться вокруг оркестра, я подумал: чем, интересно, кончится вся эта затея? Зад подскакивает, голова кружится, весь в напряжении, чтобы не свалиться. Но, несмотря на всё это, среди стоящих за перилами карусели зрителей я вдруг замечаю женщину, по виду гейшу. Мертвенно-бледная, глаза затуманены слезами, удивительно грустное лицо…

– Коль скоро ты всё это разглядел, значит, чувствовал себя прекрасно. Очень сомневаюсь, что так уж у тебя кружилась голова, – снова выразил сомнение Иинума.

– Разве я не сказал: «несмотря на всё это»? Так вот, передо мной стоит изящная женщина, точно сошедшая с иллюстрации из романа о жизни квартала публичных домов, причёсанная, конечно, в стиле «бабочка», на ней прекрасное шёлковое кимоно в бледно-голубую полоску и шёлковое оби с красивым рисунком. Что делает здесь эта женщина? – думаю я. И вдруг она скользнула взглядом по моему лицу и приветливо улыбнулась. Ух ты! – я даже удивиться этому не успел. Сидя на деревянной лошадке, я уже промчался мимо женщины. Кто же она? – подумал я, но тут перед моей красной лошадкой появился оркестр…

Мы дружно рассмеялись.

– Второй раз повторяется то же самое. Женщина снова приветливо улыбается. Но вижу я её лишь мгновение. Перед моими глазами проносятся одни и те же картины, лошадки скачут, коляски подпрыгивают, труба трубит, барабан бьёт. На что это похоже? – подумал я. Эта карусель символизирует нашу жизнь. Мы все в настоящей жизни мчимся на таких же деревянных лошадках, случайно встречаясь иногда с тем, что именуется счастьем, но, так и не ухватив его, сразу же проносимся мимо. Если же всё-таки хотим попытаться ухватить его, нужно не раздумывая соскочить с деревянной лошадки…

– Ты хочешь сказать, что соскакивать не стал? – с издёвкой спросил главный инженер электрической компании Кимура.

– Оставь свои шуточки. Философия есть философия, жизнь есть жизнь… Ну так вот, пока я думаю обо всём этом, мы несёмся по кругу в третий раз, и представьте себе, что происходит. Я вдруг обнаруживаю – и это поражает меня, – женщина улыбалась, как это ни печально, не мне. А зачинщику битья посуды, поклоннику Ливингстона, etc, etc…[24]24

И так далее (фр.).

[Закрыть] – в общем, Ваде Рёхэю.

– Так или иначе, это твоё счастье, что ты не последовал своей философии и не соскочил с лошадки, – сказал молчавший до сих пор Ногути.

Однако Фудзии по-прежнему был поглощён своим рассказом.

– Оказавшись перед женщиной, Вада тоже радостно поклонился ей. Поклонился так низко, что подались вперёд колени, сжимавшие бока белой лошадки, и стал болтаться галстук.

– Ври больше, – нарушил молчание Вада. Он уже давно, криво ухмыляясь, потягивал водку.

– Что, разве я когда-нибудь вру?.. Но это бы ещё ничего. Когда карусель наконец остановилась и мы сошли с неё, Вада, точно забыв о моём существовании, разговаривал только с этой женщиной, не было этого? А та без конца повторяла: сэнсэй, сэнсэй. Я же оказался третьим лишним.

– В самом деле, забавная история, – обернулся Иинума к сидевшему рядом с ним Ваде, тыча серебряной вилкой в лежавшее на блюде акулье филе, – послушай, может быть, в таком случае все расходы за сегодняшнюю нашу встречу ты возьмёшь на себя?

– Глупости всё это. Та женщина – содержанка одного моего приятеля, вот и всё, – резко бросил Вада, опираясь локтями о стол. Его лицо было более загорелым, чем у остальных. И он не был похож на горожанина. К тому же его коротко стриженная голова выглядела как огромный булыжник. Ещё в давние времена во время школьных спортивных соревнований он, повредив левый локоть, всё же смог уложить пятерых противников. Этот его давний героический облик в чём-то сохранился, хотя сейчас он был одет по моде – в чёрном пиджаке и полосатых брюках.

– Иинума, уж не твоя ли это содержанка? – с пьяной улыбкой спросил Фудзии, посмотрев на него исподлобья.

– Возможно, – холодно парировал Иинума и снова повернулся к Ваде: – Кто же этот твой приятель?

– Вакацуки, он коммерсант. Никто из вас не знает его? Окончил Кэйё или ещё какой-то университет, сейчас имеет свой банк. Он примерно нашего возраста. Белокожий, глаза красивые, короткие усы, в общем, элегантный красавец-мужчина.

– Вакацуки Минэтаро, стихи подписывает Сэйгэй, да? – вмешался я в разговор.

Дней пять назад с этим коммерсантом Вакацуки я ходил в театр.

– Совершенно верно. Под этим именем он выпустил сборник стихов. Так вот, он и есть покровитель Оэн. Хотя нет, был покровителем ещё месяца два назад, а сейчас оставил её.

– Хм, и этот самый Вакацуки…

– Мы учились с ним вместе в школе.

– Да, нехорошо ты поступил! – весело воскликнул Фудзии.

– Выходит, тайком от нас со своим школьным товарищем развлекаешься с гейшами.

– Не говори глупостей. Я встретился с этой женщиной, когда она пришла в университетскую клинику, Вакацуки попросил меня помочь ей, чтобы меньше было сложностей. Нужна была какая-то пустячная операция.

Хлебнув ещё водки, Вада сказал задумчиво:

– Что б там ни было, а женщина эта очень интересная.

– Уж не влюбился ли ты в неё? – насмешливо спросил Кимура.

– Может, и влюбился, а может, и не влюбился нисколечко. Но рассказать мне хочется не об этом, а об отношениях между ней и Вакацуки.

После этого предисловия Вада произнёс необычно длинный для него монолог.

– Как справедливо сказал Фудзии, недавно я встретился с Оэн. Поговорив с ней, я узнал, что она примерно два месяца назад рассталась с Вакацуки. Я спросил, почему это произошло, но не получил вразумительного ответа. Лишь грустно улыбаясь, сказала, что, видимо, была недостаточно утончённой для такого человека, как он.

Поскольку дело было щекотливое, я не стал её расспрашивать, рассталась и рассталась. Вдруг вчера… вчера во второй половине дня шёл дождь. И в самый разгар дождя получаю от Вакацуки письмо с приглашением пообедать. Я как раз был свободен и сразу же отправился к нему домой. Сэнсэй, как обычно, сидел в своём уютном кабинете и читал. Я дикарь, и что такое утончённость, понятия не имею. Но каждый раз, входя в кабинет Вакацуки, сразу же ощущал, насколько жизнь его связана с искусством, артистична. Начать с того, что в токонама постоянно висел старинный свиток. Всегда стояли цветы. Кроме шкафов с японскими книгами, было много стеллажей с европейскими. На изящном низком столике часто лежал сямисэн. К тому же и находившийся в кабинете Вакацуки являл собой саму элегантность, словно сошёл с укиёэ, отображающей современный мир. Вчера тоже он был одет удивительно элегантно, и, когда я спросил, что на нём за одежда, он ответил – джемпер. Среди многочисленных моих приятелей, кроме Вакацуки, нет ни одного, кто бы носил джемпер. И таким он был во всём.

Сидя за столиком и потягивая сакэ, я слушал, что у него произошло с Оэн. У Оэн, оказывается, есть ещё один мужчина. В этом не было бы ничего удивительного. Но этот человек – исполнитель старинных сказов нанивабуси, причём мелкий актёришка. Если бы вы всё это услышали сами, то, я думаю, не могли бы не посмеяться над глупостью Оэн. Да и я тогда лишь горько улыбнулся.

Вам, разумеется, это неинтересно, но Вакацуки жил с Оэн довольно долго, целых три года. Кроме того, он заботился о матери и сестре Оэн. Мало этого, саму Оэн он обучал всему, что её интересовало, не говоря уж о чтении и письме, не говоря уж о разных видах искусства. Оэн получила известность как танцовщица. Заняла видное место на Янагибаси среди исполнительниц музыкальных сказаний. Она научилась, кроме того, слагать хокку, прекрасно писала каной в стиле каллиграфа Тикагэ. И всё это только благодаря Вакацуки. Зная обо всём этом, я, как и вы, не только посчитал её поведение смехотворным, но просто возмутился.

Вакацуки рассказывал мне: «Сам факт, что мы расстались с этой женщиной, не имел для меня столь уж большого значения. Я сделал всё, что мог, для её образования. Мне хотелось помочь ей разбираться во всём, что её окружает, сделать её человеком широких интересов. Такова была моя мечта. Вот почему я теперь так разочарован. Если уж решила завести мужчину, зачем было останавливать свой выбор на исполнителе старинных сказов нанивабуси? Хотя она и освоила разные виды искусств, преодолеть врождённую вульгарность оказалась бессильна – стоит мне об этом подумать, так горько становится…»

Вакацуки рассказал и такое: «В последние полгода она стала настоящей истеричкой. Одно время чуть ли не ежедневно говорила, что сегодня не хочет играть на сямисэне, и плакала, как ребёнок. Когда я спрашивал почему, она приводила более чем странные доводы, будто я её не люблю и поэтому обучаю разным видам изящных искусств. Что бы я ни говорил в такие минуты, она даже виду не делала, что прислушивается ко мне. Лишь повторяла без конца с досадой: бессердечный, бессердечный. Правда, когда приступ истерии проходил, она снова смеялась и весело разговаривала со мной…»

Вакацуки рассказал и такое: «Этот самый исполнитель старинных сказов нанивабуси – грубый неотёсанный человек. Когда его приятельница, служанка у торговца птицей, завела себе любовника, он устроил громкий скандал, драку, даже ранил её. Кроме того, об этом человеке до меня дошли самые плохие слухи – говорят, он принудил к совместному самоубийству свою возлюбленную, а сам остался жив, ещё говорят, он тайно бежал однажды с дочерью учителя. Связать свою жизнь с таким человеком – как только это могло прийти ей в голову…»

Я сказал, что меня в полном смысле слова потрясла безалаберность Оэн. Однако, слушая рассказ Вакацуки, я испытывал к ней сочувствие. Возможно, её покровитель Вакацуки действительно был весьма утончённым человеком, каких сейчас мало. Но ведь ему ничего не стоило расстаться с этой женщиной. Хотя в его разговоре с ней уловить бешенство было, разумеется, невозможно. Именно бешенство, а этот исполнитель старинных сказов нанивабуси, глубоко ненавидя бессердечие женщины, заставлял её страдать от этого. Я попробовал поставить себя на место Оэн и понял, что для неё было естественнее влюбиться не в холодного, утончённого Вакацуки, а в бешеного исполнителя старинных сказов нанивабуси. Она говорила, что обучение её разным видам искусств было доказательством, что Вакацуки не любит её. Я не хочу видеть в этих её словах одну лишь истеричность. Оэн понимала, что между нею и Вакацуки пропасть. Я тоже ради Оэн не собираюсь благословлять то, что произошло между нею и исполнителем старинных сказов нанивабуси. Станет ли она счастливой, станет ли несчастной – невозможно утверждать ни то ни другое. Но если станет несчастной, осуждать за это нужно не того мужчину. А утончённого Вакацуки Сэйгэя, который довел её до этого. Вакацуки, нет, любой утончённый человек в наше время достоин, несомненно, любви. Эти люди знают Басё. Знают Льва Толстого. Знают Икэ-но Тайга. Знают Мусякодзи Санэацу. Знают Карла Маркса. Но что это даёт? Им неведома бешеная любовь. Неведома бешеная радость творчества. Неведома бешеная страсть. Неведомо ничто бешеное, что должно делать нашу Землю величественной. В этом заключается их смертельная болезнь, таится их зло. Одно из этих зол – активное стремление заставить и другого человека тоже стать утончённым. Второе зло – низменное желание всех остальных превратить в людей вульгарных. Не может ли Оэн служить примером этого? Во все времена люди, испытывающие жажду, не останавливаются перед тем, чтобы утолить её хотя бы грязной водой. Если бы Вакацуки не сделал Оэн своей содержанкой, она, возможно, не вступила бы в связь с исполнителем старинных сказов нанивабуси.

Если бы она стала счастливой, скажу по-другому, именно то, что вместо Вакацуки она получила исполнителя старинных сказов нанивабуси, действительно сделало её счастливой. Разве Фудзии говорил не о том же? Все мы тоже несёмся на деревянных лошадках жизни, временами сталкиваемся со счастьем, но, не успев схватить его, проносимся мимо. А если хотим ухватить счастье, должны не раздумывая соскочить с лошадки. Другими словами, Оэн не раздумывая соскочила с лошадки жизни. Утончённому Вакацуки были неведомы ни бешеная радость, ни бешеные муки. Думая о цене жизни человеческой, пусть меня оплюёт сотня Вакацуки, я хочу выразить своё уважение одной-единственной Оэн.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.