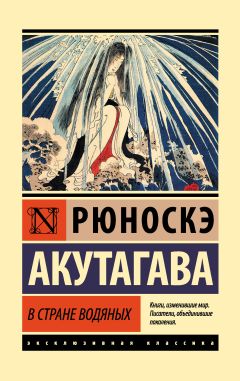

Текст книги "В стране водяных"

Автор книги: Рюноскэ Акутагава

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)

День в конце года

…Я шёл по крутому берегу, унылому, поросшему смешанным лесом. Под обрывом сразу начиналось озеро. Недалеко от берега плавали две утки. Утки, по цвету похожие на камни, обросшие редким мхом. Я не испытывал к этим птицам какой-то особой неприязни. Но отталкивало их оперение, слишком уж чистое, блестящее…

Этот сон был прерван дребезжащим звуком, и я проснулся. Видимо, дребезжала стеклянная дверь гостиной, смежной с кабинетом. Когда я писал для новогодних номеров, приходилось даже спать в кабинете. Рассказы, которые я обещал трём журналам, – все три не удовлетворяли меня. Но тем не менее сегодня перед рассветом я закончил последний.

На сёдзи рядом с постелью чётко отражалась тень бамбука. Сделав над собой усилие, я встал и прежде всего пошёл в уборную. «Пожалуй, похолодало», – подумал я.

Тётка и жена протирали стеклянную дверь в гостиную, выходившую на веранду. Отсюда и шёл дребезжащий звук. Тётка, в безрукавке поверх кимоно, с подвязанными тесёмкой рукавами, выжимая в ведёрке тряпки, сказала мне с лёгкой издевкой:

– Знаешь, а ведь уже двенадцать часов.

И правда, было уже двенадцать. В столовой, у старой высокой жаровни началось приготовление обеда. Жена уже кормила младшего, Такаси, молоком с гренками. Но я по привычке, будто ещё утро, пошёл умываться на кухню, где не было ни души.

Покончив с завтраком, который был одновременно и обедом, я расположился в кабинете у жаровни и стал просматривать газеты. Там не было ничего, кроме сообщений о премиях компаний и продаже ракеток. Но настроение моё не улучшилось. Каждый раз, закончив работу, я испытывал странную опустошённость. Как после близости с женщиной, – и с этим уж ничего не поделаешь…

К. пришёл около двух часов. Я пригласил его к жаровне и решил сначала поговорить о делах. Одетый в полосатый пиджак К. – в прошлом собственный корреспондент газеты в Мукдене – сейчас работал в самой редакции.

– Ну как? Если есть время, может, пройдёмся? – предложил я. Теперь, когда деловой разговор был закончен, мне стало невыносимо сидеть дома.

– Да, если часов до четырёх… Вы уже заранее решили, куда мы пойдём? – спросил К. застенчиво.

– Нет, мне всё равно куда.

– Может, пойдём на могилу?

Могила, о которой говорил К., была могилой Нацумэ. С полгода назад я обещал К. показать могилу Нацумэ – любимого его писателя. Идти на могилу под Новый год – это, пожалуй, вполне соответствовало моему настроению.

– Ну что ж, пойдёмте.

Быстро накинув пальто, я вместе с К. вышел из дому.

День холодный, но ясный. На узенькой Додзаке было оживлённее, чем обычно. Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука почти касались небольшого домика под тесовой крышей, именовавшегося помещением молодёжной организации Табаты. При виде этой улицы у меня воскресло памятное с детства ощущение близости Нового года.

Подождав немного, мы сели на электричку в сторону Гококудзимаэ. В электричке было не очень много народу. Так и не опуская воротника пальто, К. рассказывал мне, как недавно ему наконец удалось достать рукопись стихов сэнсэя.

Когда мы проехали Фудзимаэ, одна из лампочек в центре вагона вдруг упала и рассыпалась на мелкие кусочки. Там стояла женщина лет двадцати пяти, она была дурна собой. В одной руке женщина держала огромный узел, а другой ухватилась за ремень. Падая на пол, лампочка слегка задела прядь волос у неё на лбу. Женщина сделала удивлённое лицо и стала оглядывать пассажиров. У неё было такое выражение, будто она ждёт сочувствия или, уж во всяком случае, хочет привлечь к себе внимание. Но все, будто сговорившись, оставались совершенно равнодушными. Продолжая беседовать с К., я смотрел на обескураженную женщину, и лицо её казалось мне исполненным отчаяния и, уж разумеется, не смешным.

На конечной остановке мы вышли из электрички и по улице, где было множество лавок, торговавших гирляндами, направились к кладбищу Дзосикая.

На кладбище, засыпанном листьями огромных гинкго, как всегда, стояла тишина. На широкой центральной аллее, покрытой гравием, не было ни души. Идя впереди К., я свернул по дорожке направо. Вдоль дорожки за живой изгородью боярышника, а иногда за ржавой железной оградой выстроились в ряд большие и маленькие могилы. Но сколько мы ни шли, могилу сэнсэя не могли найти.

– Может быть, на той дорожке.

– Возможно.

Поворачивая назад, я подумал, что из-за ежегодной спешки с новогодними номерами я очень редко хожу на могилу сэнсэя даже девятого декабря. Но хоть несколько лет я и не был здесь, просто не верилось, что можно забыть, где его могила.

Но и на другой дорожке, которая была чуть пошире, мы тоже не нашли могилы. На этот раз, вместо того чтобы идти назад, мы пошли влево, вдоль живой изгороди. Но могилы всё не было. Мало того, я не мог найти даже те несколько пустырей, которые, я помнил, находились неподалёку от его могилы.

– И спросить не у кого… Ну что ты будешь делать!

В словах К. мне почудилось нечто близкое к насмешке. Но я ведь обещал привести к могиле, так что злиться мне не приходилось.

Нам ничего не оставалось, как снова выйти на боковую дорожку, ориентируясь на огромные гинкго. Всё напрасно. Я начал, естественно, нервничать. Но на дне моего раздражения притаилось уныние. Ощущая под пальто тепло собственного тела, – меня бросало в жар, – я вспомнил, что уже испытал однажды такое чувство. Испытал его в детстве, когда надо мной издевался один задира и я бежал домой, сдерживая слёзы.

Мы ходили до тех пор, пока наконец я не спросил дорогу у кладбищенской уборщицы, сжигавшей сухие ветки иллиция, и всё-таки привёл К. к могиле сэнсэя.

Могила обветшала ещё больше даже по сравнению с прошлым разом. Да к тому же и земля вокруг потрескалась от мороза. Не видно было, чтобы за могилой ухаживали, – на ней лежали только букетики зимних хризантем и нандин, принесённые, видимо, девятого числа. К. снял пальто и низко поклонился могиле. Но я, сам не знаю почему, теперь уже никак не мог заставить себя поклониться вместе с К.

– Сколько лет прошло?

– Ровно девять.

Так, беседуя, мы возвращались на конечную остановку Гококудзимаэ.

В электричку мы сели вместе с К., а у Фудзимаэ я сошёл один. Навестив приятеля в библиотеке Тоёбунко, я возвратился к вечеру на Додзаку.

Наступил самый оживлённый час на Додзаке. Но когда я миновал храм Косиндо, прохожих стало попадаться всё меньше. Мысленно стараясь найти себе оправдание, я шёл по ветреной улице, упорно глядя под ноги.

Под горкой Хатимандзака, что за кладбищем, опершись о ручки тележки, отдыхал её владелец. На первый взгляд эта тележка чем-то напоминала тележку торговца мясом. Но, приблизившись, я увидел сбоку во весь ящик надпись: «Токийская парфюмерная компания». Подойдя сзади, я окликнул его и стал медленно толкать повозку. Я очень недолго толкал повозку, и работа эта показалась мне, конечно, грязной. Но мне почудилось, что, напрягаясь, я преодолеваю своё состояние. Временами северный ветер начинал дуть вниз по склону. И тогда голые ветви деревьев на кладбище стонали. Испытывая какое-то возбуждение, я продолжал в этих сгущающихся сумерках сосредоточенно толкать тележку, будто сражаясь с самим собой…

Грусть Танэко

Танэко, получив приглашение на свадебную церемонию дочери приятеля мужа, некоего предпринимателя, взволнованно заговорила с мужем, уходившим на работу:

– Ты считаешь, что я тоже должна идти?

– По-моему, должна.

Завязывая галстук, муж ответил изображению Танэко в зеркале. Поскольку она отражалась в зеркале, стоявшем на комоде, он ответил не Танэко, а скорее её бровям.

– Это будет проходить в Императорском отеле?

– В Императорском?

– А ты разве не знал?

– Знал, ой – жилет!

Танэко быстро помогла мужу надеть жилет и снова заговорила о приглашении.

– В Императорском отеле будет, видимо, европейская еда?

– Само собой разумеется.

– Я могу попасть в трудное положение.

– Почему?

– Почему? Потому, что меня никогда не учили есть европейскую еду.

– А разве кого-нибудь учили?

Муж надел пиджак и фетровую шляпу и пробежал глазами лежавшее на комоде приглашение.

– Оно же на шестнадцатое апреля? – сказал он.

– Да, там значилось шестнадцатое или семнадцатое…

– Тогда есть ещё три дня. Можешь подучиться.

– Ну что ж, своди меня в воскресенье куда-нибудь!

Однако муж ушёл на фирму, оставив просьбу без ответа. Провожая его глазами, Танэко не могла не испытать грусть. Эта грусть передавалась всему её телу. У неё не было детей, и, оставшись одна, она взяла лежавшую у хибати газету и стала её просматривать, статью за статьёй, пытаясь найти то, что её интересовало. Меню она нашла, а о том, как нужно есть европейскую еду, не нашла ни слова. Как едят эту европейскую еду, ничего не говорилось. Предполагая, что об этом должно быть написано в учебнике для женской гимназии, она быстро вынула из ящика комода два старых тома энциклопедии домоводства. Эти книги сохранили ещё следы пальцев. Более того, они ещё хранили обаяние прошлого. Раскрыв их на коленях, Танэко пробегала глазами оглавление, ещё старательнее, чем когда читала роман.

– Стирка хлопчатобумажных и полотняных тканей. Платки, фартуки, таби, скатерти, тюль…

– Дорожки, татами, линолеум…

– Кухонная утварь. Фарфор, фаянс, металлическая посуда…

Потерпев неудачу с первым томом, Танэко взялась за второй.

– Перевязка. Твёрдая повязка, её наложение…

– Роды. Одежда ребёнка, родильная комната, акушерские принадлежности…

– Доходы и расходы. Жалованье, проценты, доходы от бизнеса…

– Уход за домом. Обычаи семьи, обязанности хозяйки, экономия, общение, вкус…

Танэко отбросила оказавшуюся бесполезной энциклопедию и стала причёсываться, устроившись у туалетного столика из моми. И единственное, что ей не попалось на глаза, – как есть европейскую еду…

На следующий день муж, видя беспокойство Танэко, повёл её в ресторан на Гиндзе. Сев за столик, Танэко убедилась, что, кроме них, в ресторане нет никого, и успокоилась. Она решила, что ресторан сейчас не в моде, но потом подумала, что и на бонусы мужа оказывает влияние неблагоприятная конъюнктура.

– Жаль, что посетителей нет.

– Не нужно шутить. Я специально привёл тебя сюда, когда нет посетителей.

Потом муж взял нож и вилку и стал учить жену, как надо есть европейскую еду. Разумеется, он всё это делал несколько приблизительно. Втыкая в каждую спаржу нож, он отдавал обучению Танэко все свои знания. Она, конечно, тоже старалась изо всех сил. Когда им принесли апельсины и бананы, она не могла не подумать о том, сколько им всё это будет стоить.

После ресторана они прогулялись по Гиндзе. Выполнив свой долг, муж испытывал удовлетворение. А Танэко без конца вспоминала, как нужно пользоваться вилкой, как пить кофе. А потом испытывала болезненный страх: «А вдруг я ошибусь?» Узкие переулочки Гиндзы были тихими. Падавшие на асфальт солнечные лучи предвещали скорую весну. Но Танэко смогла лишь наполовину ответить на заботу мужа и шла, с трудом волоча ноги…

В отель «Тэйкоку» она пришла, разумеется, впервые. Когда она поднималась вслед за мужем, который был в кимоно с фамильным гербом, по узкой лестнице, ей стало немного неуютно от роскошной отделки с использованием ояиси и дорогой черепицы. Ей даже показалось, что по стене бежит огромная мышь. Показалось? На самом деле это ей действительно показалось. Она потянула мужа за рукав:

– Ой, посмотри, мышь.

Но муж, повернувшись, растерянно спросил:

– Где? Ты, наверное, ошиблась.

Ещё до того как она сказала это мужу, Танэко знала, что с ней иногда случаются оптические обманы. Но каждый раз, сталкиваясь с этим, не могла не почувствовать, что с нервами у неё не всё в порядке.

Сидя за столом, они старательно орудовали ножом и вилкой. Танэко время от времени поглядывала на невесту, на голове которой была белая шёлковая косынка на красной подкладке. Но ещё больше тревожило её блюдо с какой-то едой. Положив кусочек хлеба в рот, она вся задрожала. А уж когда уронила на пол нож, совсем растерялась. К счастью, банкет подошёл к концу. Когда она увидела блюдо с салатом, сразу же вспомнила слова мужа:

– Когда подадут салат, знай, что с банкетом покончено.

Танэко вздохнула наконец с облегчением, но тут нужно было встать и выпить бокал шампанского. Это были самые печальные минуты за всё время банкета. Она неловко поднялась со стула и, подняв бокал до нужного уровня, почувствовала, что по спине у неё бегут мурашки.

Они сели в трамвай на последней остановке и свернули на узкую улочку Токотё. Муж был довольно пьян. Танэко, следя за тем, чтобы он не споткнулся, что-то оживлённо говорила. Они как раз проезжали мимо хорошо освещённой закусочной. Там какой-то мужчина, заигрывая с официанткой, пил сакэ, закусывая осьминогом. Эту сценку увидела, конечно, только Танэко. И она не смогла не отругать этого обросшего мужчину. И в то же время не могла не позавидовать его раскованности. Когда они проехали закусочную, начались кварталы жилых домов. Поэтому улицы становились всё темнее. В тот вечер Танэко всё отчётливее ощущала запах распускавшихся почек и всё острее вспоминала о своей родной деревне. О своей матери, гордившейся тем, что, купив двадцать три облигации, «она теперь стала владелицей крупной недвижимости (!)»…

На следующее утро Танэко с кислым выражением лица спросила мужа. Тот, как всегда, повязывал перед зеркалом галстук.

– Ты читал сегодняшнюю газету?

– Нет.

– Не читал, что дочь торговца бэнто в Хондзё сошла с ума?

– Сошла с ума? Почему?

Повязывая галстук, муж смотрел на отражавшуюся в зеркале Танэко. Не на саму Танэко, а на её брови.

– На работе её кто-то поцеловал.

– Разве от этого сходят с ума?

– Значит, сходят. Я подумала, что сходят. И мне приснился страшный сон…

– Какой сон? Этот галстук с нового года придётся поменять.

– Я сделала какую-то очень серьёзную ошибку. Что за ошибка, не знаю. Но, сделав её, я бросилась под поезд. Поезд как раз подходил.

– Когда ты подумала, что он тебя задавит, нужно было тут же просыпаться.

Муж надел пиджак и фетровую шляпу. Потом повернулся к зеркалу, проверяя, как повязан галстук.

– Нет, и после того как меня переехал поезд, я продолжала жить во сне. И когда моё тело было раздавлено на мелкие куски, на рельсах остались лишь мои брови. И всё это только потому, что последние несколько дней единственное, чем я занималась, – училась, как следует есть европейскую еду.

– Может быть, ты и права.

Провожая мужа, Танэко говорила как бы про себя:

– Если, вернувшись вечером домой, ты меня выгонишь, я не буду знать, что делать.

Однако муж, ничего не ответив, быстро пошёл на фирму. Оставшись наконец одна, Танэко села у хибати и стала пить дешёвый зелёный чай. Но покой в её душе не наступал. В газете, которую она держала на коленях, была фотография цветущего Уэно. Рассеянно глядя на неё, она решила выпить ещё чашечку чая. Но на нём появилась какая-то плёнка, похожая на слюду. К тому же, непонятно почему, она напоминала её брови.

– ……

Танэко, подперев щёку, неотрывно смотрела на чай, не делая даже движения, чтобы пойти причесаться.

Ещё один он

1

Он был молодым ирландцем. Имени его лучше не называть. Он был моим другом – этого достаточно. Его сестра до сих пор пишет обо мне: «My brother’s best friend»[34]34

Лучший друг моего брата (англ.).

[Закрыть]. Когда я впервые встретился с ним, его лицо показалось мне знакомым. Нет, не только лицо. У меня было такое чувство, что я определённо видел огонь, пылавший в камине в его комнате, и кресло красного дерева, на котором плясали блики огня, и собрание сочинений Платона, стоявшее на каминной доске. И пока я разговаривал с ним, это чувство всё усиливалось. Я подумал, что, возможно, лет пять-шесть назад всё это видел во сне. Но я, конечно, ни разу не говорил ему об этом. Попыхивая сигаретой, он рассказывал об ирландских писателях – этот разговор зашёл у нас вполне естественно.

– I detest Bernard Shaw[35]35

Терпеть не могу Бернарда Шоу (англ.).

[Закрыть].

Я помню, с каким высокомерием он говорил это. Это было зимой, нам тогда едва исполнилось по двадцать пять лет.

2

Раздобыв денег, мы заходили в кафе и ресторанчики. Он был задира ещё больший, чем я. Однажды вечером, когда на улице сыпал снег, мы сидели с ним в кафе «Паулиста» за столиком в углу. В то время в кафе посреди зала стоял граммофон – он играл, когда в него опускали никелевую монету. И в тот вечер тоже граммофон почти беспрерывно аккомпанировал нашему разговору.

– Послушай, переведи официанту, пусть он выключит этот орущий граммофон – за каждые пять сен, которые захотят в него опустить, я буду давать десять.

– Нет, с такой просьбой не обращаются. Начать хотя бы с того, что с помощью денег прекращать музыку, которую хотят слушать другие, – это так вульгарно.

– Не менее вульгарно с помощью денег заставлять слушать музыку человека, который слушать её не хочет.

К счастью, в это время граммофон как раз замолчал. Но тут человек в охотничьей шляпе, по виду студент, встал и направился к граммофону, чтобы опустить в него монету. Тогда мой друг вскочил и с проклятиями замахнулся на него подставкой со специями.

– Перестань. Не делай глупостей.

Я схватил его и вытащил на улицу, где сыпал снег. Я тоже был возбуждён. Взявшись под руки, мы шли, не раскрывая зонтов.

– В такой снежный вечер мне хочется идти без конца. Пока несут ноги…

Он прервал меня чуть ли не руганью.

– Почему же ты не идёшь? Если бы я хотел идти без конца, то и шёл бы без конца.

– Это слишком романтично.

– А что плохого в романтике? Хотеть идти и не двигаться – это удел безвольных. Нужно идти, несмотря ни на что, даже если погибнешь от холода…

Неожиданно он изменил тон и, обращаясь ко мне, назвал меня «brother»[36]36

Брат (англ.).

[Закрыть]:

– Вчера я послал телеграмму правительству вашей страны, что хочу вступить в армию.

– Ну и что?

– Ответа пока нет.

Так мы добрели с ним до витрины книжного магазина, торговавшего иностранной литературой. В ярко освещённой витрине, наполовину засыпанной снегом, были выставлены фотоальбомы с танками, отравляющими газами, военная литература. Мы остановились, продолжая держаться под руку возле этой витрины.

– «Above the War». Romein Rolland[37]37

«Над схваткой». Ромен Роллан.

[Закрыть].

– Хм, но не над нами.

Лицо его стало каким-то странным. Он весь взъерошился – нахохлился, как петух.

– Что понимает твой Роллан и ему подобные? Мы с тобой amidst[38]38

Здесь: в центре (англ.).

[Закрыть] схватки.

Враждебность, которую он испытывал к Германии, ощущалась мной, конечно, не так остро. Поэтому я почувствовал, что его слова вызывают во мне некоторый протест. И в то же время почувствовал отрезвление.

– Ну, я пошёл.

– Да? Ладно, а я… Нырну в какое-нибудь заведеньице поблизости.

Мы стояли как раз у моста Кёбаси с резными перилами. На ночном безлюдном берегу одинокая голая ива, запорошённая снегом, низко опустила свои ветки в воду чёрного, грязного канала.

– Вот истинно японский пейзаж.

Он сказал проникновенно, прежде чем расстаться со мной.

3

К сожалению, он не смог вступить в армию, как ему хотелось. После возвращения его в Лондон прошло года два-три, и он снова поселился в Японии. Но к тому времени мы, я уж во всяком случае, утратили былой романтизм. В нём, конечно, тоже за эти годы произошли какие-то перемены.

Он сидел, одетый в хаори и кимоно, в своей комнате на втором этаже частного пансиона и, грея руки на грелке, брюзжал:

– Япония всё больше американизируется. Мне иногда хочется из Японии переселиться во Францию.

– Иностранцы всегда рано или поздно испытывают разочарование. То же произошло в старости с Хирном.

– Нет, я не разочарован. Человек, не имевший illusion[39]39

Иллюзия (англ.).

[Закрыть], не может испытать disillusion[40]40

Разочарование (англ.).

[Закрыть].

– Не доктринёрство ли это? Возьми хоть меня – я сам до сих пор полон illusions.

– Может, ты прав…

Он стал хмуро смотреть в окно на мрачные, окутанные облаками холмы.

– Может быть, я скоро стану корреспондентом в Шанхае.

Его слова сразу же напомнили мне о его профессии, о которой я, признаться, забыл. Я всегда думал о нём как об одном из нас – человеке искусства, и только. Но, чтобы зарабатывать на жизнь, он служил корреспондентом какой-то английской газеты. И, задумавшись над тем, что любой человек искусства имеет «дело», из которого не вырвешься, я постарался сделать наш разговор приятным.

– Шанхай, наверно, ещё интереснее Токио.

– Я тоже так думаю. Но до Шанхая мне придётся съездить в Лондон… Я тебе это показывал?

Он вытащил из ящика стола бархатную коробочку. В ней лежало тонкое платиновое кольцо. Я примерил его на свой палец и не смог сдержать улыбку, увидев на внутренней стороне выгравированное имя «Момоко».

– Я просил, чтобы под «Момоко» было моё имя.

Возможно, это была ошибка гравера. Но не исключено, что гравер, зная, что за профессия у этой девицы, специально решил не писать на кольце имени иностранца. И мне стало грустно и совсем не захотелось выражать сочувствие человеку, которому это, в общем, безразлично.

– Куда ты собираешься в ближайшие дни?

– На Янагибаси. Там слышится журчание реки.

Для меня, токийца, это были жалкие, ненужные слова. Потом он вдруг оживился и стал говорить о японской литературе, которую всегда любил.

– Читал недавно роман Дзюнъитиро Танидзаки «Дьявол». Это роман, в котором описаны, пожалуй, самые грязные вещи на свете.

(Несколько месяцев спустя в разговоре с автором «Дьявола» я передал ему эти слова. Беспечно смеясь, он ответил мне: «Главное «самый… на свете», а остальное – неважно!»)

– А «Полевой мак»?

– Для моего японского языка он слишком сложен… Может, пообедаем вместе?

– Давай, у меня тоже была такая мысль.

– Тогда подожди меня немного. Там лежат журналы, можешь их посмотреть.

Насвистывая, он стал быстро переодеваться в европейский костюм. Повернувшись к нему спиной, я рассеянно просматривал «Букмэн» и другие журналы. Вдруг, прекратив свист, он со смехом сказал мне по-японски:

– Я уже совсем привык сидеть как японец. Жалко только брюки.

4

В последний раз я встретился с ним в одном кафе в Шанхае. (Через полгода после этого он заболел оспой и умер.) Мы сидели под свисавшей над самым столом яркой лампой, потягивали виски с содовой и наблюдали за мужчинами и женщинами, набившимися в кафе. За исключением двух-трёх китайцев, это были американцы и русские. Среди них женщина в зеленовато-голубом платье, взволнованная больше, чем все остальные, что-то горячо говорила. Она была самая стройная, самая красивая из всех. Когда я увидел её лицо, мне на ум пришло сравнение: в нём есть что-то вульгарное и в то же время прекрасное. Действительно, женщина была красива, но в ней было что-то порочное.

– Кто эта женщина?

– Вон та? Французская… ну, что ли, актриса. Она известна под именем Нини. Ты лучше посмотри на того старика.

«Тот старик» сидел за соседним столиком и, обхватив руками бокал с красным вином, беспрерывно качал головой в такт оркестру. Весь его вид выражал полнейшую удовлетворённость. Мне тоже доставляла большое удовольствие джазовая музыка, вылетавшая из зарослей тропических растений. Но это удовольствие не шло ни в какое сравнение со счастьем, которое испытывал старик.

– Тот старик еврей. Он живёт в Шанхае уже лет тридцать. Интересно бы узнать, какие мысли владеют им?

– Разве не всё равно, какие у него мысли?

– Конечно, не всё равно. Возьми, например, меня – я уже по горло сыт Китаем.

– Не Китаем. Шанхаем, наверно?

– Именно Китаем. Я некоторое время жил и в Пекине…

Мне захотелось поиронизировать над его брюзжанием.

– Китай тоже постепенно американизируется?

Он ссутулился и умолк. Я почувствовал нечто близкое раскаянию. Почувствовал, что нужно что-то сказать, чтобы сгладить неловкость.

– Ну ладно, а где бы тебе хотелось жить?

– Да в общем-то, всё равно – где только я не жил. А сейчас мне хочется жить только в Советской России.

– Ну что ж, тогда лучше всего и поехать в Россию. Ты ведь можешь поехать куда угодно.

Он снова умолк. А потом – я до сих пор отчётливо помню его лицо. Он сощурился и вдруг прочёл стихотворение из «Манъёсю», которое я уже забыл:

Я не мог сдержать улыбку, слушая, как он произносит японские слова. И в то же время не мог не почувствовать в глубине души волнение.

– Я уж не говорю об этом старике. Даже Нини счастливее меня. Ведь ты же прекрасно знаешь…

Я сразу понял, что он хочет сказать.

– Можешь не продолжать, мне и так всё ясно. Видимо, ты Вечный Жид.

Он залпом выпил остаток виски с содовой и снова вернулся в своё обычное состояние.

– Я не так примитивен. Поэт, художник, критик, газетчик… и многое ещё. Сын, брат, холостяк, ирландец… По характеру – романтик, по мировоззрению – реалист, по политическим взглядам – коммунист…

Смеясь, мы встали, резко отодвинув стулья.

– Ну и ещё, видимо, любовник этой женщины.

– Да, любовник… Можно ещё продолжить: по религиозным убеждениям – атеист, по философским взглядам – материалист…

Ночная улица была пропитана не просто туманом, а какими-то отвратительными миазмами.

В свете уличных фонарей туман казался желтоватым. Взявшись под руки, мы шли, как в тот давний вечер, когда нам было по двадцать пять, – но сейчас мне уже не хотелось идти без конца.

– Я тебе ещё, кажется, не рассказывал, как мне проверяли голосовые связки?

– В Шанхае?

– Нет, когда ездил в Лондон. Проверили мои голосовые связки и сказали, что я мог бы стать всемирно известным баритоном. – Он взглянул на меня и чему-то ехидно улыбнулся. – Во всяком случае, лучше, чем быть каким-то газетчиком… Конечно, стань я оперным певцом, появился бы второй Карузо. Но теперь уж ничего не поделаешь.

– Для тебя это большая потеря.

– Что? Потеря не для меня. Потеря для человечества.

Мы шли по берегу реки, где мелькало множество фонарей на лодках. Вдруг он остановился и кивнул: смотри. В просвечивающей сквозь туман воде плыл, крутясь в волнах, труп маленькой белой собачонки. Кто-то повесил ей на шею пучок травы, переплетённой с цветами. Я почувствовал, как это жестоко и в то же время прекрасно. Я немного заразился сентиментальностью после того, как он прочёл мне стихотворение из «Манъёсю».

– Нини?

– Или сидящий во мне певец.

Ответив мне так, он громко чихнул.

5

Это произошло, возможно, потому, что наконец от его сестры из Ниццы пришло письмо. Два дня назад я разговаривал с ним во сне. Разговор происходил, несомненно, во время нашей первой встречи. Камин ярко пылал, и блики огня плясали на столе и кресле красного дерева. Мы были утомлены и вели естественно возникший между нами разговор об ирландских писателях. Но мне было нелегко бороться с овладевшей мной сонливостью. Моё затуманенное сознание уловило его слова:

– I detest Bernard Shaw.

Я спал сидя. И тут вдруг проснулся. Рассвет ещё не наступил. Завешенная платком лампа едва светила. Я лёг ничком на постель и, чтобы унять волнение, закурил. Было ужасно неприятно, что сон мой кончился и я вернулся к действительности.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.