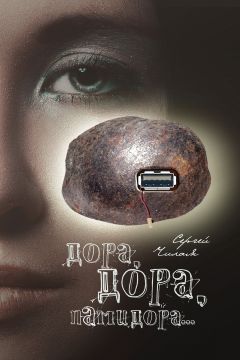

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)

– У меня идея, – сказала я.

– Ты уверена, что об этом можно говорить вслух, – поинтересовался столичный пришелец.

– Мы сымитируем нападение на институт. Банальное ограбление не канает, – продолжала я, не обращая внимания на Валентина. – Вооруженные люди в масках нападут на Лэб. Перевернут все вверх дном в поисках другой воды. И уйдут. И унесут воду с собой. Как будто бы. А Изделие до нападения мы спрячем.

– Не буду ставить предложение на голосование. Кто не хочет участвовать в перформансе может уйти прямо сейчас. Это не скажется на его научной карьере. Обещаю. – Заверила публику Дарвин.

– Вы предлагаете нам взять в руки серп и махнуть по собственным яйцам в случае неудачи с затеянным? – поинтересовался гаденыш Валентин. Я про себя называла его гребцом, потому как знала: он полагал, что загребает лучше всех в Лэбе. – И где взять патриотически настроенное и преданное войско? – продолжал гребец, не простивший Дарвин, что остался за бортом симпозиума в Майами. И мстил, но как-то неумело. По интеллигентски. Без удовольствия.

– Это моя забота, – развеяла его сомнения Дарвин. – Если капитан хочет, чтобы плавание было успешным, он не должен советоваться с командой. А что до серпа, то некоторым эта процедура только на пользу. – И еще раз умело превратила препятствие в собственный ресурс. И закончила решительно: – До начала атаки прошу вас явиться в лабораторию и подготовиться к представлению. Никифороф разошлет месседжи на ваши телефоны с указанием времени явки.

Я сидела у себя в номере после собрания и размышляла, что одеть на губернаторский прием. Запивала гуду «Цинандали» и перебирала платья Дарвин. Остановила выбор на английском костюме в мелкую клетку, который запоем носила в Майами. Примерила, поняла, что на Дарвин он смотрелся в семь раз лучше. Выбрала белое, с бретельками, облегающее платье из скользкой ткани. Поняла, что лифчик не нужен. И, чувствуя себя голой, надела черные чулки на подвязках и черные туфли. И стояла перед зеркалом в прихожей, и разглядывала себя. И не могла понять, чего во мне больше: вульгарности портовой проститутки или лоска. За этим непростым занятием меня застала Дарвин.

– Тебе придется отправиться к Евсею в гадючник, – сказала она.

– Ни за что! Гнилой козел – твоя прерогатива. Когда мне захочется заняться любовью, позову Леву с Ромой. Надеюсь, они не…

– Дура! I got a mission for you![42]42

У меня задание для тебя.

[Закрыть] – Она принялась рыться в бездонной сумке. Я думала, это будет длиться вечность. Но она справилась на удивление быстро и извлекла на свет бумажный пакет. – В нем Изделие, – сказала она. – Отнесешь Евсею. Пусть спрячет в одну из банок с препаратами. Я бегу демонстрировать пз свои прелести вместе с проказами другой воды. Она перевела дыхание. Оглядела меня: – Черное с белым? Не катит. Куда ты вырядилась так?

Тут я поняла, что меня никто не звал на губернаторский прием. Что та площадка не предназначена для простой лаборантки. «Ну да, – решила я, – единственное место пригодное для меня – Евсеева помойка…». И стояла, красная, как вареный каменный краб из ресторана в Майами, начиная тихо ненавидеть Дарвин. И пока ненавидела, Дарвин продолжала с упоением рыться в сумке, покуда не вытащили пакет.

– Здесь платье, – сказала она. – Примерь. Должно подойти. А это – приглашение на губернаторский прием. Вернешься от Евсея, жди меня здесь. Поедем вместе. Got it?[43]43

Сечешь?

[Закрыть]

Я пробиралась к моргу примерно так, как разведчики в кино пересекают линию фронта под обстрелом: где ползком, где перебежками. Хотя в мирное время мне было плевать, что подумают сотрудники, когда следом за Дарвин проникала в Евсеев гадючник, чтобы шпионить. Мне казалось, институт остановил дыхание и прильнул к окнам. Добралась. Спустилась по ступенькам, прижимая к груди итальянскую сумку «Furia» с Изделием. Евсей уже ждал меня, стоя в коридоре под огнетушителем.

– Здравствуй, Верунчик! – запричитал он. – Как добралась? – Будто шла к нему пешком через всю страну.

– Хрен с горы тебе Верунчик! – Меня высаживало, когда он начинал свои сюсюканья.

– Ну, зачем ты так, девочка, – обиделся старый пень. – Где товар?

– Неправильно питаешься алкоголем, чувак, – заметила я и вытащила пакет с Изделием. Освободила от бумаг и попросила принести банку с препаратом, в которую он спрячет артефакт.

Евсей исчез в соседней комнате. И пока грохотал там посудой, я осматривала коморку изнутри. Все было почти так же, как снаружи. За исключением гнусного духа Евсеева жилья, что одолевал меня. И чего-то еще, совершенно мерзопакостного, как говорил покойный Владимир Ильич.

Старый ватник позвякивал посудой за дверью, а я, незаметно для себя, возбуждалась. И когда он воротился с огрызком вонючей сигары во рту и двумя большими банками подмышками, испытала сексуальное желание, какого не знала давно. И запахи, и зачуханный интерьер, и одежды Евсея только помогали. Будто вернулась в детство и забрела в сортир на вокзале. И оглядывалась в поисках надписей на стенах, с удовольствием втягивая в себя запахи мертвечины.

А в конуре вдруг стало чисто и светло. Запахло степью и ковылем, будто после грозы. Евсей еще не трансформировался в рыцаря на белом коне, но уже понимала, что этот необычайно светлый, лучезарный, человек с неомраченной душой – шестикрылый серафим. Его внутренне пространство вдруг открылось и впустило меня, наградив способностью структурировать свое бытие. Я увидела свет, что пронизывал это пространство. И осознала себя непривычно ярко и четко. Осознала свою сопричастность всему, что есть вокруг этого человека и внутри него. А Евсей, породистым дворянским лицом с ясными глазами, вожделенно смотрел на меня.

Наверное, похожие чувства обуревали Дарвин и ее приемную мать, думала я, пребывая в состоянии несделанного выбора. Вероятно, и они, прежде чем улечься с ним в койку, также пудрили себе мозги декадентскими проповедями Евсея, позаимствованными неведомо откуда.

И была готова, как Дарвин или Старая Сука, заняться с ним любовью. И чувствовала себя Электрой, в которую, сквозь вереницу литературных образов и чувств, проникали Евсеевы тексты:

– Выкинь все из головы и соединись с внутренним пространством своим, – вещал Евсей. – Если ты ощутила глубину собственного «я», все остальное – дело техники. – И я в привычном бесстыдстве понимала, что он имел в виду под «делом техники». Странные тексты делали свое дело. Я все больше подпадала в зависимость от него. Зависимость настораживала и пугала, но не на столько, чтобы бежать из кладовки, сломя голову. И я не бежала. Я ждала.

Евсей стоял посреди каморки с банками подмышками и, словно бигль, осязал мое сумасшедшее желание. И готов был поусердствовать на этой работе. Мешали банки. Я присмотрелась. В одной – урод-младенец с огромной черепно-мозговой грыжей. В другой – препарат перерастянутого сердца взрослого человека, страдавшего, судя по всему, стенозом аортального клапана.

– Верунчик! – затянул кадрежку Евсей, не врубаясь, что увещевания уже не нужны. Я не стала выбираться из дремучего желания. Лишь спросила:

– В какую банку спрячешь упаковку? В сердце? Грыжу?

– В голове больше места, – сожалея о задержке, ответил пылкий старик.

Я протянула Изделие. И молча наблюдала, как Евсей голыми руками, без перчаток, размещал шар с другой водой в голове плавающего в формалине уродца с длинной необрезанной пуповиной…

Закончив, он понял, что руки свободны. Повернулся ко мне и принялся расстегивать пуговицы на брюках, и бормотать что-то под нос из интернета.

«Ну, уж нет! Хрен ты меня получишь, – думала я, сдирая с себя майку и джинсы. – Просто не дам и все!». – И вдыхая запахи урюпинской степи, и поглядывая, как Евсей снимает кальсоны, в безумном желании одном полезла в замызганную койку без простыней, в которой побывали до меня две самые любимые и прекрасные женщины на свете…

И сразу почувствовала, как восстает из спячки Евсеева анаконда, о которой рассказывала Дарвин. Гигантская змея шевельнулась и принялась расти, проникая в меня… В первое мгновение было страшно, даже больно. Потом неудобства прошли. Душа заполнилась счастьем, потеснившим тревоги и страх. Мы подружились со змеей и вместе отправились в путешествие по телу. Только теперь это тело принадлежало нам обоим, и мы с удовольствием дарили ему несравнимое ни с чем, невыносимое в одиночку удовольствие, которое прежде порознь таили в себе. Мне казалось, там, у меня внутри – волшебное минное поле, по которому скользит анаконда, умело отыскивая сладостные мины и подрывая их. И каждый взрыв таил в себе блаженство, которым ни с кем не хотелось делиться. Это был великий дар испытывать счастье от боли. И поняла, зачем приходили в Евсеев гадючник Старая Сука, а потом – Дарвин…

Загородный дом губернатора для приема важных гостей заметно уступал Тихоновой дачке. Гостей было не много: местные чиновники, несколько бизнесменов, парочка актеров драматического театра. Официантов, в черных плотных передниках в пол, было примерно столько же. Фуршетные столы, выстроенные в каре, были загружены продовольствием, от разнообразия которого кругом шла голова.

Пропахнув Евсеем, я стояла у стены в образе wallflower[44]44

Дама на балу, которая осталась без кавалера.

[Закрыть] и осторожно покачивала тяжелый стакан с виски Jameson. И кубики льда, успокаивая, позвякивали о стекло. Пить нельзя. Есть не хочется. Смотреть пока было не на что, и я развлекалась тем, что рассматривала официантов. И удивлялась, как много здоровых и крепких парней идут служить в охрану и официанты.

Вспомнила электрика, что постучал в дверь моего номера, когда примеряла платье Дарвин, чтобы отправиться сюда.

– Ты чего забыл здесь, чувак? – удивилась я.

– Я должен кое-что сказать. – Он переминался в дверях и собирался снять башмаки.

– Говори! У тебя минута.

А он все тяготился и пялился на меня, как обычно они палятся на Дарвин. Я знала, что сейчас тяжеловесным дремучим языком своего любимого Чернышевского станет звать на ужин, говорить, что влюблен. Мне было жаль его, невысокого, простоватого, в таких же одеждах, без внешности совсем. Только длинные серые волосы по краям круглого лица, которые так и не помыл. Что он делает в инженерной службе Лэба? Чтобы помочь, сказала:

– Если тебе будет легче, чувак, сними башмаки. Только ненадолго. Не хочешь уже? Ну, тогда бомби. И он отбомбил такое, что я ухватилась рукой за дверной косяк и искала глазами стул, чтобы сесть. А он добил:

– За эту информацию ТиТиПи должен отстегнуть десять штук зеленых.

– Почему ты притащился с этим ко мне? Это – прерогатива Дарвин или самого ТиТиПи. И откуда такая сумма?

– Дарвин с директором заняты гостями из Москвы. А сумма… меня убьют, если узнают про стук.

«А меня?», – хотела спросить я. И снова принялась рассматривать его. Типичный Рахметов. Нет, Плеханов… или Павлик Морозов. Если снова война и немцы возьмут его в плен, он выложит все и сразу про базы партизан, про направление главного удара, про численность армии… и флота, конечно. И потребует деньги за это. А что он знает про Зою Космодемьянскую? Или в знакомых у него ходит только Чернышевский Н.Г. один? Он говорил что-то еще, а я легонько, боясь обидеть, выпроваживала его…

Я продолжала стоять у стены, покачивая стакан с виски. Лед давно растаял. «Возьму другой, – решила я. – Чтоб звенел. А то помру от скуки».

– Не понравился скотч? – Большой крепкий мужчина лет сорока с густой шевелюрой длинных светлых волос, как у молодого Бетховена, отделился от стены и удивленно посмотрел на полный стакан.

– Это не скотч.

– Знаю. Не нравится ирландский виски?

– Нравится… только лед не звенит в стакане.

– Вы ради этого берете виски?

– Только сегодня. – Я смотрела на молодого Бетховена во все глаза и вспоминала, где видела его. И вспомнила. И удивилась. Он иногда наигрывал что-то на гитаре, неподалеку от зачуханного урюпинского кабака. И, сидя на высоком табурете в светлой трехдневной щетине на лице, напевал негромко всегда одно. Проходя временами мимо, я выучила песенку наизусть:

«…Провинция, провинция. Здесь все живут без принципов. Здесь любят стертые слова, посконностъю гордятся.

А что Париж? А что Москва? У нас не хуже, братцы.

Здесь все боятся сквозняков. Здесь в моде только спертость. Здесь уважают дураков за твердость и за черствость…».

– Я вас знаю, – сказала я. – Вы промышляете у ресторана «Большие урюпы», что возле церкви. И всегда в футляре для гитары лежит куча пятитысячных купюр, будто заранее кладете их туда. И говорите прохожим: «У вас не найдется немного лишних денег?». – Я продолжала покачивать беззвучный стакан. – Странно видеть здесь нищего.

– Подрабатываю. – Он забрал мой стакан и двинулся к бару. Вернулся. Протянул стакан.

– Вы за кого в урюпинске? – продолжала атаковать я молчаливого гитариста. – За белых, за красных, за церковь, за губернатора, за гражданское общество, за секулярный мир?

– Я за себя, – сказал он. – Но прошел через все из перечисленного вами.

С новой порцией виски я снова стояла у стены. Мне казалось, у Стены Плача, что на Храмовой Горе в Иерусалиме. Покачивала лед в стакане и собиралась вложить в одну из трещин записку с просьбой к Творцу, в которого не верила. А в записке слова про другую воду, которая не должна попасть в кремль. А куда? Лучшим решением было передать ее Бену с Марчеллой прямо на яхте. Но яхты нет. Бена с Марчеллой тоже. Однако поднимаюсь на цыпочки и вкладываю листок в одну из трещин. Ищу глазами Тихона или Дарвин. Звонить боюсь. Такие сведения выкладывают с глазу на глаз. Может быть, и мне попросить у Тихона немного денег за слив? Только зачем они мне? И слушаю вполуха саксофон, что вместе с роялем, бас-гитарой и барабанами выводит что-то из Колтрейна. Я не очень разбираюсь в музыке. И не только из-за отсутствия слуха. У меня еще плохая музыкальная память. Только саксофонист играет на удивление хорошо. Я чувствую это не головой, но телом, которое отзывается на звуки загнутой серебряной дудки. А музыкант играет для себя, не для публики, которая занята выпивкой, разглядыванием одежд и разговорами ни о чем. Он удивительно непринужденно, «не глядя» дует в инструмент, демонстрируя пренебрежение. Я вспомнила Армстронга: «Играть легко. Закрой глаза и дуй».

Подошла. Спросила:

– Часто играешь?

– Только когда везет. – Он даже не улыбнулся.

Тут я увидела Дарвин. Господи! Как хороша она была. Стройное длинное тело, подчеркнутое прелестями попки и грудки, не перемещалось в пространстве, но перетекало из одной формы в другую. И так плавно, и одновременно внезапно, что за мимолетными движениями не уследить. Оставалась лишь память о них, такая же эфемерная, как улыбка чеширского кота. А еще была ухоженная головка, что покачивалась на длинной шее таинственным нездешним цветком, прекрасным и пугающим своим совершенством. И серые, почти белые глаза на загорелом лице. Такие чистые, что мысли о чем-то запретном, бесстыдном, смятых простынях, чувственных стонах, ритмичных соударениях потных тел, не возникали. У меня пробежал холодок по спине от восторга.

– Привет, чува! – сказала Дарвин. – Хорошо глядишь. Так бы и запала на тебя, если не ночной перформанс в Лэбе. – Она еще и пахла: сладко и горько, какими-то неземными духами, которые привозил Тихон из кремлевского бутика. – Знаешь, что предложили Тихону наши kremlin black heads?[45]45

Кремлевские чурки.

[Закрыть] He знаешь?! А я была готова отправить тебя на битву экстрасенсов за победой.

– Они решили «сообразить на троих» другой водой, если ТиТиПи гарантирует успех предприятия, – неуверенно начала я. – И посулили хорошие бабки. Только Тихону сумма показалась смехотворной. Он предложил перенести эксперимент на завтра…

– Как ты догадалась, Никифоров?

– На их месте так поступил бы каждый. К тому же для них нет ничего запретного, независимо от масштабов… Может нам самим отведать это пойло и пожить вечно немного?

– А как же твои духовные практики и гнилой базар про великие открытия, которые должны принадлежать человечеству? Встань в очередь, Никифороф.

– Пастер открыл вакцину против бешенства. Привил себе, взяв в союзники микробов, и стал диктовать политику вакцинации всему человечеству.

– Привил! Но бескорыстно. Он знал, что его не покусает бешеная собака, такая же сука, как ты. Плохой пример.

– Знаю, что плохой. – И принялась пересказывать историю, поведанную лэбовским инженером-электриком Павликом Морозовым. И добавила: – За слив он просит десять косарей. – Дарвин цифра не смутила.

– А если это дезинформация?

– Так не бывает, – сказала я. – Он не стал бы требовать с Тихона такие бабки за чистую ложь.

– Значит, электрик выложил чистую правду. А что лучше: голая правда или чистая ложь? Не отвечай! Привыкла лезть под пули, когда не просят. Жди здесь.

Дарвин ушла и сгинула. Только дом был не настолько большим, чтобы заплутаться. Значит, сидит где-то с Тихоном в укромном углу и решает, что делать, и снова без меня… У меня тоже была высокая попка и грудь торчком, и серые глаза, как на Дарвин. Только я была всегда зажата, будто плохой актер на сцене. Может из-за того, что единственным человеком, которому постоянно лгала, была я сама… А Дарвин было плевать, где она сейчас: на сцене, в зрительном зале, в постели… Она знала, что она – Дарвин, и ей все позволено.

Я решила прогуляться. Обошла комнаты первого этажа. Гостиную, с камином белого итальянского мрамора, старинными бронзовыми часами и парой таких же подсвечников на мраморной доске. Библиотеку с полками от пола до потолка, заставленными изданиями последних десяти лет. Новенькие книги стояли так плотно, что не вытащить. И, похоже, их не вытаскивал никто. У одной из стен на полках такими же плотными рядами стояли старые зачитанные книги, родом из библиотек. Я с трудом вытащила толстый том Каверина «Два капитана». Внизу овальная печать: «Центральная детская библиотека г. урюпинска».

Обошла еще несколько комнат, чувствуя себя в замке Синей бороды. И дергала ручки дверей в надежде, что окажутся запертыми. А за дверями томятся жертвы Синей бороды – юные красавицы, над которыми надругается хозяин особо извращенным способом, а потом убьет. Но двери безрадостно и бездарно открывались, и не таили запретного. И снова ворошила в памяти десятитысячную новость от электрика Чернышевского в долларовом эквиваленте. И получалось… Нет! Ничего не получалось. Только новые косяки, которые не разрулить…

Посмотрела на стакан в руке. Лед растаял. Я залпом выпила еще холодный виски и двинулась к бару. Бармен поджидал с высоким хайболом, размером с литровую банку, под завязку заполненным виски и льдом. Я принялась за дело, еще не понимая, почему так трясутся внутренности и руки. Покончив с хайболом, немного пришла в себя. Осознала, что стою у стены. Рядом – два пз. Тоже пьяные оба. Когда они успели так надрызгаться? Пз сняли галстуки, и я перестала различать их. А в центре гостиной губернатор и Дарвин танцуют танго, потеснив зрителей.

Я редко видела танцующую Дарвин. И даже не подозревала об этом ее умении. Танцы в дискотеках не в счет, потому что не танцы. А танго – совершенно непредсказуемый танец для меня. В урюпинске было несколько танцевальных школ, где разучивали танго. Но Дарвин танцевала так, словно детство провела в Аргентине и занималась у известного на весь мир Хавьера Родригеса. А губернатор… мне казалось, что он и есть тот самый легендарный аргентинский танцор. Он так артистично и уверенно вел Дарвин, будто знал, что она наслаждается им и каждым движением танца. Ах, если бы так он управлял губернией своей… Две великие стихии – власть и страсть, выставленные на всеобщее обозрение, поражали камерностью. Нет, интимностью. В танго Дарвин и губернатора, кроме прелести движений, было странное одиночество обоих, несмотря на эротичное переплетение рук, ног и тел. А еще была бередящая ум и душу загадочность, так не свойственная танцам жителей урюпинска. Загадочность, в которой уживались сдержанность характеров, строгость линий, быстрота и четкость движений, и безудержная, даже бесстыдная в открытости своей, страсть.

Wow! Amazing! Так могли танцевать только любовники. И губернатор, танцующий с Дарвин, трансформировался в моем сознании в прекраснодушного, смелого и честного человека, каким не может и не должен быть чиновник его ранга в стране. И знала, что спит он и видит, как отжать у Тихона институт. Хоть по образованию губернатор был… и вспомнила, что у него не было образования: какой-то дипломчик то ли МГУ, то ли еще чего-то, чего никогда не кончал. Да ему и не надо было кончать.

Я поняла, что Дарвин любит губернатора, каким бы он не был: без имени и фамилии для меня, без высшего образования. А губернатор любит Дарвин. И неважно, что не всегда обладает эксклюзивными правами на любовь с ней, поскольку периодически Дарвин передает эти права другим. Однако это подлинные чувства, подлинная страсть, а не политическая месть Тихону. И принялась завидовать, и ревновать, и ненавидеть обоих… и больше всего себя: за мелочность, малодушие, неспособность любить и страдать, как умеет это делать Дарвин, за всеядность и покорность судьбе…

Один из пз, что стоял, пошатываясь и размышляя о какой-нибудь пакости, решил тоже поучаствовать в танце. Он пробрался к танцующей паре и теперь неуклюже топтался подле них, стараясь обнять Дарвин. А потом встал на колени и, елозя по паркету, пронялся хватать ее за бедра, задирая платье. Странно, но ни губернатор, ни охрана старательно не замечали действий пьяного пз, пока нищий гитарист, появившийся из ниоткуда, не оттащил его в сторону, еще не понимая с кем имеет дело.

А пз позарез требовалось действие, и чтобы он – в главной роли. И непременно победителем. И чтобы публика была, конечно. Здесь в наличии было все. Только танцующая пара перестала интересовать его. Совершенно. Теперь его целью был уличный музыкант. И пз, это был серый пз, принялся заводиться и наливать кровью лицо. Ухватил гитариста за лацканы пиджака и принялся трясти. И тряс, и сыпал угрозами, перемешанными с матом, обещавшими тому невиданную миром расправу. У меня внутри снова все начало трястись. Виски не было под рукой. Идти далеко, и я осталась наблюдать действо из первого ряда.

А пз продолжал изгаляться над беспомощным гитаристом все сильней и отважнее. И старался порвать пиджак и ударить посильнее. И все – одновременно. Только гитарист как-то умело отбивался, блокируя удары и утомляя пз, который начал уставать, и так заметно, что драка теряла смысл. Все вокруг понимали это, и пз понимал, и жлобел от этого еще больше. Его жлобство высаживало меня, но вмешаться не смела. Не могла сказать: «What are you, the moron?». И не потому, что лаборантка, и что в толпе полно растерянных охранников. Рядом переминалась Дарвин, которая могла гораздо эффективнее приструнить пз: не обидно, даже достойно, чтобы соблюсти его лицо и честь.

И Дарвин, выступая в роли миротворца, не особо утруждая себя выбором формулировок, почти прощая его, заявила:

– For fuck's sake, man?! Stop showing off![46]46

Какого черта, чувак. Задрала твоя бесцеремонность.

[Закрыть]

– Только слова Дарвин распалили пз еще больше. Он был по-прежнему пьян, had gotten shifted, и трезветь не собирался. И вряд ли контролировал себя и происходящее. Откуда-то из-за пазухи достал пистолет, большой и черный, не похожий на игрушечный, и наставил на молодого Бетховена, стараясь убедить себя и присутствующих в своей компетентности и превосходстве. Я собралась нести под пули собственную задницу, чтобы защитить музыканта. Но тот неожиданно легко, даже изящно, распрямился, оказавшись на голову выше обидчика, и сказал на хорошем английском: – Get the fuck away from me! – Высвободился из объятий пз и также изящно отобрал пистолет, будто недоеденное яблоко у пацана из младшей группы в детском доме. Все оторопели. И пз – больше всех.

– Что он сказал?! – требует перевода пз, ни к кому не обращаясь.

– Он говорит, что вам пора домой, – перевела я, понимая, что знание английского у пз должно намного превосходить грубые уличные тексты музыканта. И добавила: – Хотите, принесу выпивку? Хорошо прочищает мозги.

– Думаешь, я свои уже засрал?! – Он замер в ожидании ответа. И по всему было видно, что его устроит любой. Только все молчат. И фигуранты, и зрители. И мой гитарист не при делах. Стоит равнодушно в стороне, поигрывая пистолетом, будто телефоном. Рядом со мной переминается другой пз. Усмехается, держит руку на моей талии, опуская ее все ниже, пока я не начинаю нервно подергивать ягодичные мышцы. Он убирает руку ненадолго, а потом все начинается сначала.

А серый пз, забыв про музыканта, оглядывает толпящийся миманс и выбирает для очередной забавы… меня. Подходит, не узнавая или делая вид, и грубо заявляет:

– Слышь?! Ты, что ли обещала принести бутылку? Тащи!

– Я принесу, – сказала Дарвин и шевельнула телом.

– Нет! – остановил ее пз. Повернулся ко мне: – Ты кто такая, мать твою?! – И принялся свирепеть. Увещевания не работали.

– And who the fuck are you? – я тоже поинтересовалась.

Видимо, ключевое слово было известно ему без перевода, потому что снова и снова, настойчиво и матерно продолжал загонять про «тащи бутылку».

Тягостный монолог мог продолжаться бесконечно. Но пз вдруг замолк. Уставился на меня, узнавая. Постоял, покачиваясь. Опустился на колени и промычал: – А-а-а-а, ба-а-а-арышня! Молодо-о-ой уче-е-е-еный из прови-и-инции.

– В нашей стране провинция везде. У вас в кремле, тоже. – Я смотрела на серого пз, который еще утром казался хорошо образованной, интеллигентной белой вороной в администрации верховного правителя, читавшей Бродского: «Там, за нигде, за его пределом…». Значит, – думала я, – алкоголь выветрил из его головы все выученное. Осталось то, что не выветрить – его background. Теперь поступками пз руководил не наследованный социальный порядок, но генетические закономерности, присущие в равной степени мухе-дрозофиле, еноту и ежу, которому и так все понятно.

Ах, как прав был Дарвин, который Чарльз, утверждая, что люди произошли от обезьяны. «Одни – раньше, другие – позже, не в хронологии дело», любила повторять следом Дора Дарвин. Но мне сейчас казалось, что некоторые так и не смогли порвать с прошлым.

И тут раздался выстрел. Прямо у меня над головой. Уши заложило. Пороховой дымок защекотал ноздри. Все казалось ненастоящим. Задуманным плохим режиссером и никудышными продюсерами.

В мою жизнь стал снова проникать хаос, который почти всегда побеждал порядок, поскольку был лучше организован. Мой хаос возник из-за стараний другого пз. So the soft-core man, incapables of a thought of any kind,[47]47

Ненавязчивый, неспособный ни на какую мысль чувак.

[Закрыть] наводил порядок привычным для себя способом. Он стоял рядом: одна рука – на моей заднице, другая держит пистолет и струйку дыма из ствола. И не стыдится тем, что представляет собой неудачную мутацию человеческой породы. Потому что является властью, которая вместо того, чтобы спасать граждан от себя, спасает себя и порядок от граждан, от хаоса, стараясь поскорее загнать все в бутылку. И не понимает, что порядок появляется только из хаоса. Потому что ему не из чего больше появиться. Потому что хаос – одно из проявлений свободы, что содержит в себе ресурс нового, так пугающего власть. И правда рождается из лжи, добро из зла, любовь из ненависти, потому что нет другого сырья для них.

Хаос это и есть жизнь. А всякий ложный порядок приводит лишь к бедам и разочарованиям, которые я привычно нарезала на тонкие ломтики, будто дорогую ветчину. И что с появлением другой воды в институте и урюпинске воцарился хаос, контролировать который ни городская администрация, ни дирекция института не умеют. Потому как всю жизнь контролировали только порядок.

Я открыла глаза. С ужасом посмотрела на авансцену, ожидая увидеть на полу мертвого музыканта… А он живой и невредимый продолжал забавляться чужим пистолетом в окружении растерянных охранников. Я повернулась к другому пз и на матерном детдомовском языке принялась выкладывать все, что думала о нем и его подельнике. И тут же заткнулась. Потому что увидела, как к серому пз, что затеял этот безумный перформанс, спокойно подходит гитарист, возвращает пистолет, будто одалживал ненадолго, и мирно говорит что-то.

Ко мне склоняется другой пз. Вид у него потрясенный:

– Я не мог промахнуться, – шепчет он. – Я не мазал много лет. У меня прекрасная школа.

– Похоже, его школа лучше, – реагирую я на автомате, еще не осознавая смысл нашего диалога. – Значит, он не лыком шит и умеет уклоняться от пуль.

– Ты хочешь сказать, он из гру? – тревожится пз.

И сразу слышу густой женский крик: – Стойте, черт вас подери!

Так может кричать только один человек в урюпинске: просительно и властно, требовательно и нежно, с непременной дерзкой улыбкой в голосе, вкладывая в несколько слов смысл целой фразы. Человек уже пробирается сквозь толпу. А когда выбирается на авансцену, все видят жену Тихона – Нину Георгиевну Геловани-Перевозчикову, по прозвищу Старая Сука.

– Пошли вон отсюда, засранцы! – голосом, не предполагающим обсуждение, говорит она, обращаясь к обоим пз. Так пожилой майор в седьмой раз, обреченно и устало, предлагает новобранцам построиться в шеренгу по два. А пз и ухом не ведут. Старая Сука направляется к музыканту, заглядывает в глаза, проводит рукой по щеке. Ворошит волосы на голове так доверительно и нежно, как это может позволить себе на людях очень смелая женщина.

К ним подходит другой пз и яростно кричит что-то, размахивая руками. Ясен пень, про что кричит. Только пугать Старую Суку подобными текстами, все равно, что стращать моего ежа голым задом.

– А пошел ты! – говорит она, подражая интонациям урюпинских кухарок, которым так и не дали порулить ни городом, ни страной. – Берет музыканта за руку и уверенно ведет за собой. Толпа расступается: и оба пз, и Дарвин с ТиТиПи, что появился в холле и молча наблюдает происходящее, и трусливый губернатор, и охрана. Все пятятся, освобождая проход для Старой Суки и ее спутника. И делают вид, что ничего особенного не случилось. Никакого облома. И не парятся. Я тоже делаю вид и не парюсь. И Дарвин с Тихоном делают. И пз…

– Как тебя зовут Робин Гуд, – на ходу интересуется Старая Сука.

– Кирилл…

Вслед за ними я пробираюсь к выходу, подгоняемая страхом, утраченным социальным оптимизмом и неясными перспективами на свой счет. Обуреваемая одним желанием – действовать. Я еще не знаю, как, но непреодолимая жажда действий гонит меня прочь из дома приемов. И пока иду, вспоминаю, что фамилия губернатора Волков, и что дочь его Леночка Волкова, по прозвищу Барби, служит у нас в Лэбе… А еще по дороге, будто серпом по яйцам, как говорит столичный гребец-гаденыш, по удаленным яичникам моим, сверкнула, но не пропала мысль, что Дарвин играет в команде губернатора против Тихона. И ее задача, как и моя, значит, если я тоже играю против Тихона, не только уберечь артефакт от пз, но передать его губернатору Волкову. Только зачем он ему? Он не ученый. Не исследователь. Господи! Ясное дело, зачем? Затем же, что и пз.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.