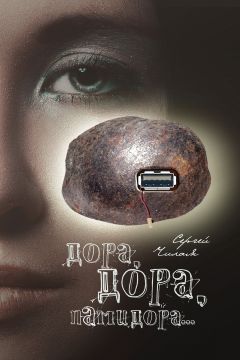

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)

Когда первый шок проходит, публика вспоминает про телефоны. И сразу десятки камер раз за разом, с разных точек и в разных ракурсах снимают детали Тихонова аутодафе, чтобы потом… да, точно, чтобы потом выложить в интернет.

А Евсей продолжает возиться с огнем и не может сбить его ни огнетушителем, ни одеялом, которым накрывает Тихона с головой. И сам уже охвачен бело-синим пламенем, но также равнодушен и безразличен к нему, как Тихон. Наконец, будто догадавшись, обнимает ТиТиПи за плечи, выводит из круга и ведет к себе, в гадючник…

Меня посещает озарение. Я догадываюсь, что бело-синее пламя такое же холодное и безопасное, как огонь в моей лампадке. Что это – один из эффектов другой воды, которую Тихон взял собой на костер, чтобы уничтожить, чтобы сжечь. Но вышло… но вышло, как вышло. Изготовленный кем-то на ЗD-принтере пластиковый контейнер с другой водой мгновенно расплавился, как только вспыхнул бензин на одежде. И другая вода сделала то, что сделала, что видели мы все, что позволяло мне таскать месяцами в «Фурле» холодный огонь… Только там, в пластиковом контейнере, не могла быть другая вода. Скорее всего, там была вода из-под крана, что постояла недолго рядом с другой водой. И у реплики оказался почти такой же эффект. Но где стояла эта вода? Кто ее туда поставил? Сейчас было не до ответов…

Публика, наконец, въезжает в происходящее. И теперь, кто разочарованно, кто потрясенно, наблюдает, как две объятые пламенем фигуры движутся к моргу. Я поднимаю с земли Старую Суку и тащу за собой в Евсееву песочницу.

Подъезжают машины «Скорой», полиции, пожарные машины, автобус со спецназом, телевизионные журналисты. Тотальное безумие достигает апогея. Никто не собирается ставить точку. Будто присутствуют на съемках клипа.

А я вдруг вижу другой клип с Вождем в главной роли, умирающим на мостовой Барселоны, перед часовней Sagrada Familia. И слышу его слова: «Если такие, как я, готовы бежать из страны – грош ей цена». И ТиТиПи, поджигая себя, собрался сказать то же самое. И сказал… сказал, что без правды остается одна только ложь, и она становится правдой. А для большей убедительности и чтобы услышали, облек свой протест в ужасающий художественный формат, как у Шекспира, противоречащий его жизнелюбивой натуре, благородной, честной и продажной одновременно… К счастью, обошлось без трагедии. Значит, он решил, что только так может быть услышан. Значит, что-то не в порядке в стране, которая спит беспробудно столько столетий подряд, уколовшись однажды ядовитой иглой. И не просыпается, чтобы спросить у очередного вп: «Какого хрена, чувак?». Значит, нужны перемены, о которых вслух не принято говорить. Только поможет ли в таких делах самосожжение, которое в этот раз не случилось? Вряд ли, потому как история не склонна рассматривать то, что не произошло…

Мне была известна знаменитая фраза Фрейда: «Задача сделать человека счастливым не входила в планы сотворения мира». И понимала, что уже никогда не буду счастлива, даже на коленях у Иисуса, как обещал отец Сергий, так и не успевший отрубить себе палец. Истина стала доступна мне здесь и сейчас, как, может быть, она стала доступна публике, потрясенной Тихоновым перформансом. Только была ли для Тихона истина превыше всего? Наверное, была. Ведь не за грибами он отправился на костер. А для меня не была. Точно! К тому же я была плохой подругой, плохим ученым, человеком плохим и шлюхой, но это не повод для режима делать со мной все, что заблагорассудится.

Мы добираемся до песочницы Евсея. Я не верю глазам. Евсею удалось потушить огонь. На Тихоне – целые одежды, будто кто-то другой побывал на пожаре. В помещении резкий запах формалина. А на полу – разбитая банка с препаратом чьей-то печени и лужа.

– Прости, Верунчик, – мямлит Евсей. – Пока тушил директора, нечаянно смахнул одеялом с полки банку с препаратом.

– Он, как всегда, многословен, но я разглядела за деревьями лес. Вспомнила, что другая вода в песочнице Евсея горела очень неохотно. Еще тогда я догадывалась, что подобное возможно из-за высокой концентрации паров формалина. А теперь я точно знала: нескольких капель формалина, попавших на одежды Тихона, оказалось достаточно, чтобы потушить горящую воду, которую ничем другим не потушить…

Тихон сидел на Евсеевом топчане. Глядел в пол и пил мелкими глотками разбавленный спирт из граненого стакана. Я не стала спрашивать про здоровье, понимая, что сейчас это – табу. Подвела к нему Старую Суку. Не случившийся самурай обнял ее. Прикоснулся губами к волосам. Они сидели на топчане, крытом вонючим одеялом, на котором Евсей трахал Тихонову жену, а потом дочь, а теперь вот… Их лица, несмотря на слезы, светились счастьем и нежностью. Мне казалось, что никогда в жизни не видела более гармоничной и прекрасной пары. И плакала вместе с ними… впервые после детского дома.

Только такое не может длиться долго. Кто-то с грохотом вышиб дверь, и в песочницу ввалились вооруженные люди в масках и без, с оружием, огнетушителями и телекамерами. Я по привычке собралась отключиться и ждала удобного момента. А Евсей и бровью не повел. И из темного угла негромко, только с множеством затейливых матерных формулировок, потребовал, чтоб они уе….ли и забирали с собой свою гарнитуру. И странное дело. Они присмирели, перестали орать: «Всем – на пол!» и гурьбой двинулись вон из песочницы.

– И чтобы завтра новую дверь поставили, пидарасы! – в голос кричал вслед Евсей. Его выступление впечатляло не слабее Тихонова костра, на котором тот так и не сказал: «А все-таки она вертится».

Глава 12

Я выбралась из гадючника, оставив ТиТиПи и Старую Суку на попечении Евсея. Публика расходилась молча, будто боялась навредить и больше всего себе. Одна из «Скорых» увезла куда-то сопротивлявшегося Илюшу Зверина, который бегал по кругу и продолжал хохотать. А мне показалось, что удобный момент для отключения мозга наступил. И, не справившись с варварским перформансом, затеянным Тихоном и продолженным Евсеем, я вырубилась. Только в отличие от мозга Илюши Зверина, избалованного ценностями либеральной цивилизации, мой не стал заморачиваться хохотом. Он просто отключился от созерцания картинок урюпинского бытия. Точнее, отключилась кора, и высшей нервной деятельности не стало. И не только потому, что такое не каждый день увидишь. Это Тихон снова усадил меня в центрифугу. Пристегнул ремни и запустил двигатель на всю катушку. А может, меня переехал переполненный пассажирами автобус? А может, снова сбросили в океан с яхты Бена, дрейфовавшей в заливе Бискейн… или я прыгнула сама?

Без коры, с одной подкоркой и доминирующим спинным мозгом, я оставалась млекопитающим, хоть трансформировалась в другой биологический вид, только не знала, какой? Знакомо промелькнули мысли про жидкий фторуглерод, обеспечивающий транспорт кислорода в организме не хуже гемоглобина крови. Только, где его взять в океане?

Потом настал черед шведской деревушки с улыбчивыми белобрысыми шведами, для которых занятия любовью были чем-то вроде утренней гимнастики или круасана на завтрак. Они трогали меня руками, как покойный Вождь, стараясь на ощупь определить, какая я. И остались довольны осмотром. И принялись дружно зазывать к себе. И я, следуя биологической программе выживания, и повинуясь зову гормональной трубы, охотно двинулась им навстречу, готовая поучаствовать вместе с ними в сексуальных забавах. Но вспомнив, что пребываю в трауре, сочла любовные игры, даже если по-быстрому, неуместными.

Погрузилась еще глубже, куда не проникали солнечные лучи, и замерла в ожидании новой встречи. Только встреча, похоже, откладывалась. Сверилась с дорожной картой. Нет, все правильно: «Верной дорогой идете, товарищи!».

– Подождите! – сказал мужчина, из тех, что толпились в приемной. Посмотрел на меня, на мокрое платье – я забыла, какое на мне было платье в тот день, – на туфли в руках, и не удивился. Но сесть не предложил. Я поняла, что не прошла кастинг. А мужчина уже моросил что-то в манжет.

– Остынь, чувак! Я не из вашего хора. Просто заплыла за буйки. – И не стала очищать от себя пространство, и себя – от пространства…

Кто-то умелый управлял толпой, ожидавшей встречи с вп. Встречи, грозившей некоторым возможной трепкой, зато большинству – сказочным богатством и влиянием, которые по-другому в стране не получить.

Несмотря на множество людей в деловых костюмах, что стояли аккуратными кучками, как ухоженный кустарник, в помещении было удивительно тихо. И телевизионная публика с журналистами не сидела на полу, как попало, а смирно стояла вдоль стен, будто wallflowers, ожидая, когда позовут на танец.

Я не сильно удивилась, увидев вдруг изнутри кабинет, томившийся роскошью позолоты, дорогих пород дерева, камней, ковров, знамен, скульптур, электронной утвари… а в кабинете – живой правитель. В этот раз – в строгом темном костюме, классно пошитом, старомодном широком галстуке с большим узлом, вызывающим злорадную усмешку, в башмаках Trickers ручной работы… А в руках – томик Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», из-за которого Екатерина II отправила автора в ссылку, да еще приговаривала знаменитое: «Бунтовщик – хуже Пугачева». Напротив сидит мужчина с тиками и что-то сбивчиво объясняет, потирая ладонью лысину с капельками пота, будто собирается стряхнуть их, как на корте. Это раздражает вп. Он мрачнеет. Включает буравчики в глазах и принимается сверлить беднягу.

Я расслабилась и увидела у дальней стены профессора Козельского, независимого и счастливого. Он сидел в глубоком кресле и просматривал «The Financial Times», доблестно задрав ноги на журнальный столик.

«Не может быть, – думала я, разглядывая стоптанные туфли фабрики «Скороход» и теряя почву под ногами. – Чтобы такое разительное сходство?». И увидела потрепанный портфель на тонком ремешке на полу.

– Этот чувак в кресле – вылитый отец Сергий, – бормотала я. – Не стану ждать своей очереди. И понимала, что пребываю в мире иллюзий, и поступки мои иллюзорны. Но расставаться с ними не хотелось…

Я вернулась в директорский кабинет. Уселась в кресло. Принялась приходить в себя и стирать из памяти картинки случившегося институтского бытия. И не могла. Перед глазами стоял, будто под душем, неподвижный и голый ТиТиПи, объятый бело-голубым холодным пламенем. Изредка взмахивал руками, словно в приветствии, и что-то говорил. Рядом, в норковой шубе, валялась Старая Сука. А вокруг неровными прыжками перемещался православный монах американец Илюша Зверин и громко смеялся. Было от чего сойти с ума.

Подняла глаза. Увидела пз. Он метался по кабинету, грубо матерился, хватался то за телефон, то злобно пинал ногами виолончели ТиТиПи, как Дарвин когда-то. И был раздосадован случившимся и подавлен, будто его переехал мой автобус с пассажирами и начисто стер, застывшее, казалось на веки, выражение вседозволенности и безнаказанности на лице. И укатил.

– Что скажешь? – От волнения он снова перешел на «ты». – Мне только не хватало начать директорство со скандала из-за самоподжога старого придурка, будто не мог сделать это дома. Что за люди эти ученые, б…ь?! Что за гребанный городок ваш урюпинск?! Не знаю, что было бы лучше?

– Для вас или профессора Перевозчикова? – не удержалась я. – Для него остаться в живых – тоже смерть, только долгая. Он заслужил лучшей участи.

– Что он, на хрен, заслужил?! – Принялся лечить меня другой пз. – Провалил научные исследования. Разворовал бюджет. Дочь разглашала государственные тайны, торговала наркотиками, тебя чуть не убила. А чтобы замести следы, вместе с отцом взорвала институт.

– Последнее время я живу в мире такого абсурда, что ваши тексты напрягают не сильнее детской считалки.

Набычившись, пз стоял перед Тихоновой виолончелью, и по всему было видно, что инструменту не поздоровиться сейчас. Я попыталась отвлечь его, но он успел пнуть виолончель ногой и сказал, не оборачиваясь:

– Я полагал, что вдвоем нам будет легче управлять институтом и командовать парадом, когда тронется лед. А ты, вместо благодарности, стараешься нагадить, где только можешь. – Он посмотрел на паркетный пол, будто надеялся увидеть там кучку дерьма. Не нашел и продолжал, озлобляясь: – Согласись, попытка старого придурка с самоподжегом – пощечина власти.

– Поступок ТиТиПи – из той же безумной серии абсурдов, что и действия власти. Иначе режим не услышал бы его.

– Ну, ты – просто телка и дура убогая!

– Не кричите на меня.

– Ты пока моя сотрудница.

– Мне по херу! – Я тоже орала. – Я сотрудница того, кто назначил меня на должность зама по научной работе в гребанный институт. И это – пощечина вам!

– Что ты себе позволяешь?!

– Чеши рога, чувак! – сказала я, шестым или седьмым чувством понимая, что пз мне теперь не указчик, что не страшен совсем, хоть креатура кремля и упакован по полной. И осталась сидеть, равнодушно наблюдая его старания сохранить лицо. И думала:

«Если жизнь затеяла безумную смену декораций, не стану противиться и продолжать вольнолюбивые забавы. Буду следовать указаниям сценариста и режиссера, если они существуют, и постараюсь не прозевать свой выход». Кто-то уже говорил мне это. Тот, кто расставляет приоритеты? Столько примочек…».

Я встала, подошла к письменному столу и уселась на столешницу, как до Тихонова аутодафе. Помахала ногой. Поправила лифчик и сказала, понимая, что пепел Клааса давно не стучит мне в сердце:

– Мы могли бы поужинать вечером.

Сильно затраханный случившимся, пз удивленно уставился на меня, силясь понять, шучу или говорю серьезно. Тогда я пришла на помощь. Подняла голову. Посмотрела ему в глаза, проникая прямиком в душу, как проникал в меня взглядом Евсей. И поняла, что толкаю порожняк, потому что он встал и направился к двери.

«Мать твою, – подумала я. – Роботы они там все в кремле, что ли? Или я теряю сексуальную привлекательность?». И увидела, как пз, повернув ключ в замке, движется обратно, возвращая лицу вседозволенность и безнаказанность.

Из директорского кабинета я вышла минут через пять. Поразмыслила и отправилась к Евсею проведать Старую Суку, Тихона и мух-дрозофил.

ТиТиПи с женой успели уехать. Я подошла к двери в дальнюю комнату, где стоял густой гул. Открыла… в помещении – не в банке или клетке, – на свободе, без привязи, жили мухи-дрозофилы. Они не закричали от радости, завидев меня, не приветствовали шумным хлопаньем крыльев. Им еще было далеко до размеров средней курицы, но числом уменьшились. Научились регулировать размножение и размеры, чтобы собственное житье в ограниченном пространстве оставалось комфортным.

Зрелище было отвратительным. Мне хотелось погрузить их в жидкий азот или этанол, чтобы навсегда избавить мир от ужасающего генетического багажа, нажитого второпях. Потому как их дальнейшая судьба была непредсказуема и грозила человечеству неизведанными опасностями и болезнями.

– Тебя пугают трансцендентные черты этих воробьев, Верунчик? – поинтересовался Евсей. – Думаешь, могут возникнуть проблемы?

– Ну, вряд ли они достигнут размеров птеродактиля, – сказала я. – Но скорость, с которой движется в них эволюция под действием другой воды, может впечатлить даже таких зачуханных биологов, как ты.

– Для реализации подобного эффекта земной эволюции понадобились бы миллионы лет. Правда, Верунчик?

– Правда. Чарльз Дарвин улыбается в гробу. Не будем их трогать пока. Подождем, когда у первой пары появятся перья, и они сожрут остальных.

– Бэкон говорил, что повелевать природой можно, только повинуясь ей.

– Он мог заблуждаться… Если не знаешь, чего хочешь, можно добиваться этого всеми средствами. Помнишь автора?

Прошло несколько дней или недель… а может, месяцев. Однажды утром в Лэбе попросила Валентина собрать челядь. Сказала, что стала заместителем директора по науке. Думала, вызову едкий смех, но публика предпочла промолчать. Даже не улыбнулась. Сказала им, что надо возвращаться к теме другой воды, но не сказала, как. А они не спросили. И сидели молча, и пялились на меня с отвращением, будто сделала им что-то плохое. Я не выдержала:

– В каждом из вас скопилось столько дерьма, что не знаете, как с ним быть: оставить при себе или поделиться.

Мне сейчас, как никогда, был нужен взгляд со стороны. Но кого просить? Я оглядывала зал с двумя десятками равнодушных лиц и собралась, как Дарвин, громко топнуть ногой. Но вместо этого принялась парить их:

– К сожалению, стратегия финансовой инициативы в науке стала доминирующей, заставляя ее двигаться по дорогам, проторенным другими, обустраивая знакомые обочины. Так дешевле, – сказала я, понимая, что толкаю глухой порожняк, и поправила на себе юбку Дарвин в широкую клетку. – Те из нас, кто рассматривает, как изменяется мир, а не почему, обречены на неудачу. Только не всякий отважится пройтись по научному бездорожью, утопая в грязи по колено. Но именно там Мирозданье хранит свои секреты. Нам посчастливилось прикоснуться к одному из них. Прикоснуться, не более пока. Не хуже меня знаете, что из этого вышло… Перов, побывав однажды на выставке художников-передвижников, заметил не без иронии: «Мало пьете, господа!».

Я смогла расшевелить их, потому как все заговорили разом, встали. А у меня зашевелилась крыша в попытке отъехать. И так болезненно, не как в прошлый раз, а будто сломала шейку бедра. Казалось еще немного и череп треснет. Прислушалась к их трепу.

– Чё ты паришь нас демагогией?

– Караван идет со скоростью последнего верблюда, особенно в науке. – Это Валентин пускал пыль.

– Обломов не нашел ничего такого, чтобы стоило подниматься с дивана.

– Ступай в школу зоологию преподавать.

– Шлюха!

Они так глубоко погрузились в обличения, что достать их оттуда можно было только силой. И тогда, чтобы остановить базар, за который никто не отвечал, я наплевала на мучительную боль в голове и неожиданно сказала, больше для себя:

– Возможно… другая вода, которую нам удалось получить, не вода… Нет, вода, конечно, но структурированная так, что трансформировалась в мыслящее существо. И мыслит… ну… не как Ленин, конечно. Мне кажется, мы получили принципиально новый чип с колоссальной памятью и таким же быстродействием. И сами пока не понимаем этого. Если бы могли проникнуть в память другой воды, узнали много интересного про устройство Вселенной.

Зал возмущенно загудел. Но меня уже было не остановить, потому что боль удобно расположилась в голове и принялась сверлить тонкие височные кости черепа, оставив не более минуты на разговоры.

– Другая вода не стала теплокровным, как подумали самые продвинутые из вас. Но превратилась в обучаемый биологический объект.

Я перевела дух. Попробовала пошевелить головой. Не смогла. И, не реагируя на реплики, продолжала грузить челядь. – С помощью другой воды мы сможем избавить человечество от голода. – Они все давно толпились вокруг меня, как когда-то вокруг Дарвин. Только в их глазах не было обожания. И кричали что-то. Смеялись. Хватали за руки в попытке остановить…

– Через несколько дней принесу вам сюда двух мух-дрозофил, поросших перьями, – сказала я, трудно шевеля ватными губами. И, стараясь сохранить сознание, полезла в «Фурлу» за обезболивающим и выпивкой.

И сама была потрясена сказанным, не меньше их. И чувствовала, как меняются смыслы. Хоть понимала, что подобное невозможно. Что переход из неживого состояния в живое, займет миллиард лет. Что развожу их, как последних лохов, и себя заодно. But the game was worth the candle.[112]112

Только игра стоила свеч.

[Закрыть] И утешалась текстами Юма про идеи о невоспринятых вещах, которые всегда можно определить на основе воспринятых вещей. И не очень понимала, про что он излагал так складно, но формулировки успокаивали.

А крыша моя собралась отъехать, наплевав на обезболивающие, разбавленные алкоголем. Я понимала, что прямо сейчас грохнусь на пол, неприлично раскинув ноги. И мучительно вспоминала, какие на мне трусы… И последнее, что услышала из их дискуссии, было:

…хотя бы внешне, в простые земные предметы.

– Все это мелочи.

– Эти мелочи отличают живую природу от неживой.

– Более всего у нас любят заблуждаться и верить.

– Осина тоже живая. Только кто пошлет ее разводить дрозофил?

Я почувствовала, как голова занимает все тело и уже не помещается в нем. И, вместе с болью, выбирается за пределы тела. Пора было отключаться…

Мне ненадолго вернули на место съехавшую крышу слова Валентина:

– …чуваки из следственного комитета рассматривали эту версию.

Я сразу въехала, про что он. Только не могла поверить и простить, что нам с Дарвин эта мысль не пришла в головы первым. Возможно, в голову Дарвин пришла, только она не захотела говорить об этом. И многое становилось понятным в непредсказуемом поведении другой воды. Еще большее – не понятным. Ясно было, что жизнь предпочитает появляться там, где есть место неопределенности, неустойчивому равновесию, таинству и отсутствию четкой структурированности. С этих позиций урюпинск и события в нем, утопающие в безумствах и абсурде, могли послужить идеальной питательной средой, социальным агар-агаром для синтеза другой воды…

Как-то осенью, Дарвин пеняла:

– Меня затрахал твой камыш, Никифороф. Попробуй проще. Твоим задроченным мозгам все равно не понять, что происходит и почему. Живи, как живется, не лезь под пули и в дела, которые обходят тебя стороной.

Тут я увидела гребанную телку Барби, что нависла надо мной своим баскетбольным ростом и сорока шестью килограммами, и повторяла раз за разом:

– …по голове писающим мальчиком… писающим мальчиком из чугуна.

– Ну, что ты накосячила, Барби? – спросила я, держась за голову. И Леночка Волкова, губернаторова дочка, нервным шепотом принялась излагать, как в тот страшный день пришла к Дарвин рассказать про арест отца:

– Мы плакали обе, – причитала Барби. – Дарвин успокаивала меня, как могла. Тут появилась ты. Набросилась. А она не понимала, что стряслось. И не сопротивлялась даже тогда, когда ты схватила ее за горло и начала душить.

– А Дарвин… она любила твоего отца? – спросила я, постепенно возвращаясь в конференц-зал.

– Мне кажется, она любила тебя. – Барби уже не могла говорить. Ее душили слезы, что текли по щекам, а потом с громким стуком с высоты ее роста падали на пол. Короче, Барби тогда схватила с письменного стола чугунную скульптуру писающего мальчика и ударила меня по голове…

– Не парься, подруга, – сказала я, вспоминая, как, целуясь с Барби, Дарвин втягивала в рот ее верхнюю губу. – Какое это имеет теперь значение? Не думай, что оплошала. Возможно, это был твой лучший поступок в жизни…

Молчаливый водила снова вез меня в дом Тихона и Старой Суки… Мы посидели. Выпили вино за здоровье огнестойкого Тихона, за чудо, что случилось на пожаре. Помянули Дарвин. Бутылки не хватило. Домработница Люба притащила еще и тарелку с грецкими орехами. Я рассказала им о маленькой Доре Дарвин, которую перевели из тюремного стационара в дом младенца, откуда ее теперь можно забрать, если оформить удочерение. И была уверена, что они тут же бросятся готовить документы. Но Старая Сука твердо заявила:

– С нас хватит удочерений! – И уснула лицом в тарелку.

– Нина Георгиевна! – До этой минуты совершенно равнодушная к судьбе дочери Дарвин, я внезапно почувствовала, как просыпается любовь к малышке, которую видела всего один раз в тюремной больнице: синюю, вымазанную в слизи и крови, похожую на большого червяка. – Детский дом – та же тюрьма. Только охраны нет. И большинство покидает приют законченными уродами. И ничего не поделать с этим. А режиму плевать. У него своих забот по горло. Не собираюсь открывать вам глаза. Знаю, Дора открывала и не раз…

Старая Сука подняла голову и сказала безучастно:

– Ты – в первом ряду, деточка. Оформляй опекунство на себя. Мы не станем возражать. Только не похоже, что семь раз отмерила. Где ты раньше была, мать твою? В доме младенца малышки Дарвин давно нет. Молчишь?

– А где она?

– Эти люди не пожелали разговаривать с Тишей.

Я повернулась к Тихону. А он был так подавлен случившимся аутодафе, вернее тем, что оно не случилось, что походил на живой труп больше, чем Федор Протасов. И не противился решению Старой Суки. Лишь пробурчал:

– Хороших отцов не бывает, – будто хотел развеять мои сомнения.

Прирученный властью, сколотивший свой научный капитал на некоторых криминальных особенностях национальной науки, Тихон по-прежнему верил в победоносную силу режима и денег. Верил, как все, в эффективность и полезность множества бесполезных смертей в периоды войн и времена затишья. Смертей, которым не нужна жалость, но которые дают право считать страну великой, что бы ни думали по этому поводу другие. А напоследок сказал:

– Теперь мне надо делать вид, будто ничего не случилось. Это так утомляет и отнимает силы, что лучше бы снова… Единственное в жизни, что дается без усилий – это неудачи и возраст. За остальное надо платить…

Я сразу услышала эту фразу на английском. Так, как ее произнес бы Бен, транскрибированный ежом: «The only thing in life achieved without effort is failure. You have to pay for everything else». И думала, глядя на Тихона: «Если бы он был моим отцом, я была бы счастлива всю оставшуюся жизнь. Не потому, что он образец, но потому что жив. А все его человеческие качества мне по барабану».

Мои размышления остановила Старая Сука, что подняла голову из тарелки и пошла в атаку на мужа:

– Ты надеялся самосожжением развеселить себя, черт возьми?! Умереть труднее, чем кажется. Уважение, даже у самурая не вырастает на пепелище. Самоуважение, тоже. – Старую Суку утомил монолог, и последние фразы она договаривала, уложив голову в тарелку. – Их надо заработать. Но, не унижая себя, черт возьми! Не пряча лицо и не выставляя зад, чтобы другие делали с ним, что заблагорассудится. – И сняла со стола вопрос. А мой остался и не давал покоя, потому что внезапно вспыхнувшая любовь к малышке Дарвин начала бурно прогрессировать, как головные боли, что задрали меня…

Я потеряла счет времени, и не только из-за невыносимых болей в голове. Мне казалось, еще немного и черепная коробка с треском лопнет, и мозг разлетится по сторонам, забрызгав одежды окружающих. Чтобы этого позора не случилось, я жила вместе с нелюбимым режимом и страной не во времени, но в пространстве, забыв о другой воде, о реформаторстве в науке и малышке Дарвин. И хотя понимала, что в мире столько же времени, сколько пространства, именно в пространстве, а не во времени, во мне зародилось безумное, как борьба с курением, желание повидаться с Дарвин. Не увидеть, а повидаться, чтобы она тоже посмотрела на меня.

Чтобы ночью отправиться в патологоанатомический департамент института, добраться до трупохранилища и отыскать Дарвин, требовалось больше, чем храбрость….

Я выпила с небольшими промежутками стакан виски, втягивая каждый раз носом воздух. Надела пальто и замерла перед дверью, понимая, что не созрела. Вернулась. Села на бесконечный диван, ожидая, когда алкоголь преодолеет страх. Виски медлил с эффектом. Тогда я добавила еще и, видимо, перестаралась, потому что поплыла, зато страх прошел. Сунула в сумку початую бутылку, будто пистолет, и выбралась на лестничную клетку.

Осознала себя в трупохранилище: большом темном зале с мраморными полом и стенами, заставленными холодильниками с мертвецами. Включила фонарик, что был в телефоне, и увидела Евсея. Он сидел на круглом железном стуле-вертушке возле одного из прозекторских столов в центре зала, будто ночная сиделка. На мраморной доске стола лежала обнаженная Дарвин с клеенчатой биркой на большом пальце. Палец и вся нога были так хороши, что их вместе с биркой можно было сразу помещать на обложку глянцевого журнала.

У меня остановилось дыхание. Я села на пол. Полезла в сумку за бутылкой и не смогла достать. Сидела, умирая от страха, от жалости к Дарвин и все сильнее ненавидела Евсея. В телефоне сел аккумулятор. Дрожа я ощупью добралась до стола. Попросила включить свет.

– Верунчик! – обрадовался он. – Хорошо, что пришла. Мы тебя ждали. – Он включил операционную лампу над столом, и концентрированный бестеневой свет очертил контуры прекрасного женского тела, которое, казалось, плыло над столом. – Посмотри, как живая. – Евсей говорил что-то еще и поглаживал пальцем темный сосок Дарвин, что твердел на глазах…

Я смотрела на сосок и не верила, что такое возможно, и думала, что схожу с ума. Крыша снова зашаталась, отъехала куда-то, и коры головного мозга не стало. А с ней – и высшей нервной деятельности. Но я не трансформировалась в животное, не стала следовать простым биологическим программам выживания, заложенным неизвестно кем и где. Не стала повиноваться диктату гормонов, которые кроме удовольствий, требовали продолжения рода любой ценой, доминирования в стае и сытной пищи.

Я продолжала оставаться человеком и не испытывала злорадства от того, что проповеди и действия Евсея обходили меня стороной. Ситуация в морге набухала, становилась эротичной, и так заметно, будто Евсей закачивал в меня желание компрессором. Короче, мне тоже хотелось хлеба и зрелищ. Посмотрела на шевиотовые штаны бывшего отца в попытке разглядеть там жилище анаконды. И увидела, что она поводит головой в поисках добычи. Собралась сгореть от стыда, как Тихон, но не смогла. И знала: Тихон поджег себя совсем по другой причине. Что мне так не сделать, хоть поводов отбавляй. И тогда, выдавливая из себя желание и погружаясь в благотворительность, сказала:

– У меня в сумке контейнер с другой водой. Давай попробуем… – Дальше язык не поворачивался называть вещи своими именами. Но Евсей понял и сокрушенно заявил:

– Поздно. Ее вскрыли неделю назад. Внутренние органы и мозг я отнес к себе. А тело пока велели не трогать. – Он еще говорил что-то, продолжая теребить сосок. И теперь уже просто высаживал меня своими действиями, пока не заорала, чтобы перестал.

Он встал. Накрыл Дарвин простыней, подоткнув под тело края, и проговорил смиренно в пол: – Дочка она мне. Понимаешь? Дочка моя.

Я не врубалась и уверенно думала, что он – полное говно.

– Остынь. Ты и мне говорил, что дочка. И трахал обеих. И Старую Суку тоже.

Евсей не стал смущаться и сказал:

– Разницу между плохим и хорошим отыскать легко. Гораздо труднее найти хорошее в плохом. Ты пробовала когда-нибудь?

– Я занята этим постоянно. Ты не ответил на вопрос.

– Ты его не сформулировала.

Я снова была в тупике и сожалела, что из-за придурочного Евсея не смогла ни посмотреть на Дарвин, ни себя показать. И, не попрощавшись, направилась к выходу, ощупью пробираясь между столами: прицельный свет операционной лампы лишь сгущал темноту пространства.

Шла и думала: «Каким благородством, широтой души и пониманием должен обладать человек, чтобы презрение к человеческой природе не доставляло удовольствия?». И понимала, что ни одним из перечисленных качеств не обладаю. И увидела Кирилла. Замерла и закричала рефлекторно. Это был животный крик, заложенный в одной из программ выживания. Только крика не получилось. Голос внезапно сел: я лишь молча разевала рот, как Тихон недавно.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.