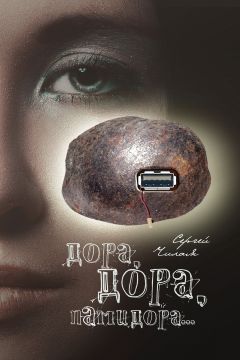

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)

Только отцу Сергию было плевать на литературный драйв мачо. Он, удобно расположился в неудобном кресле и равнодушно слушал чекистский речитатив. А когда надоело, взмахнул баскетбольной ногой, словно битой, и молниеносным движением выбил пистолет из рук оторопевшего Сангайло. И пока разъяренный чекист, будто бронепоезд, двигался на него на всех парах, я успела подумать, что с выбором не ошиблась.

Потом случилось неожиданное: бронепоезд не добрался до цели. Отец Сергий незатейливым движением кисти, словно отгоняя мотылька, изменил маршрут бронепоезда и скорости добавил. И тяжеловесный состав на полном ходу врезался в стену. Только это распалило чекиста еще больше. Я была в дровах. Алкоголь утрачивал антидепрессантные свойства на глаза. Однако снова отхлебнула, надолго приложив горлышко бутылки к губам. А потом, присев на уши от страха, наблюдала происходящее. И не верила глазам: два палача, священник и чекист, бакланили напропалую, убивая друг друга в старании завладеть научным артефактом, природа которого не изучена и даже не определена. А за окном – известный на всю страну институт, в котором только что взорвали лабораторию и сгубили челядь, породившую артефакт. Все походило… нет, ни на что не походило, как люди на полотнах Шагала. Я потянулась к бутылке с грузинским вином, что стояла на столе, и сделала большой глоток. И пока пила вспомнила вдруг из курса биологии, как во время спаривания насекомых самцы-гомосеки откусывают друг другу половые органы.

Церковно-эфэсбешные рамсы набирали силу. Сангайло разводил пары, готовясь к новой атаке. Я собиралась покинуть самолет, в который раз уже. Вокруг конфликта стремительно сгущался гипертекст, увлекая за собой целую иерархию исторических и культурных смыслов, как говорят структуралисты. Лишь батюшка Данила Козел казался не удел. Он по-прежнему сидел в неудобном кресле, прикрыв ладонью глаза, и шевелил губами, будто молился.

Мачо созрел, протяжно загудел и отправился в путь, увеличивая скорость. Только священник не дремал и успел перевести стрелки. Эфэсбешный броневичок снова въехал в стену…

Я понимала, что зло побеждает, становится изощренней, необъяснимее и сильнее. Так работает биологический закон. Только кто из них большее зло? И за право служить какому еще большому злу они старательно убивают друг друга? Пора было останавливать сражение. Первым это понял отец Сергий. Встал, со свистом махнул рукой, будто шашкой, и голова чекиста безжизненно свесилась с шеи. Я была готова поклясться, что рука священника не коснулась полковника.

Странно, но я праздновала победу. А отец Сергий, сказал:

– Лучше брань, чем мир, удаляющий нас от Бога. – И стал надвигаться на меня нескладной фигурой Паганеля, налив щеки румянцем и намаслив глаза. И не казался потертым, но отважным рыцарем-тамплиером, странствующим по урюпинскому захолустью в поисках чаши Грааля. Только теперь этой чашей была я. Даже МаркБорисыч понимал, что помыслить теперь не смею швырнуть в своего защитника бутылкой с грузинским вином, которую держала в руках. И была озабочена тем, где у него пуговицы на рясе? И не находила.

Священник подошел совсем близко. Прижался пахом. Я ощутила у себя на животе победную эрекцию, твердую, как пульт дистанционного управления телевизором. И, пребывая в объятиях, поняла, что под рясой у него не только кожа да кости. И погрузилась в незнакомый религиозный транс, напрочь лишенный сексуального компонента, будто стала тряпичной куклой, которую он желал поскорее завалить на диван.

Я никогда не была привередливой в таких делах и почти никогда не отказывала. Но чтобы коллега-профессор, неизменно добрый и участливый, отважный защитник мой, подрабатывающий по велению сердца священником, вдруг, не с хера, наплевав на собственную безупречную репутацию, на Сангайло, что валялся на полу, некрасиво задрал подол рясы в поисках пульта…

«Ну и пусть, – решила я, забывая про ногу в двери. – Пусть! Меня не убудет. Зато потом он отрубит себе палец. И принялась лить в себя виски. Но нога не давала захлопнуться двери. И с трудом оторвав бутылку ото рта, прокричала отцу Сергию в самое ухо единственно верные слова, что могли остановить его:

– Даже если вам удастся завладеть другой водой и спрятать под рясой… У нас нет данных, подтверждающих ее способность дарить людям бессмертие…

Данила Козел остановил дыхание. И после долгой паузы произнес:

– Но не замерзает. Этот ведь факт. И не испаряется.

– С этими двумя свойствами Иисуса не оживить.

– Дура! Я не собираюсь его оживлять! – Он поменял риторику. Это был уже не священник и даже не доктор биологических наук. Передо мной дергался и кричал, брызгая слюной, обыкновенный урюпинский чиновник-бандит по кличке Данила Козел, подвизавшийся на службе глубоко в лоне церкви и в институте. И держал под рясой, кроме пульта, доставшегося ему в соответствии с теорией Чарльза Дарвина, клык, а может, коготь или копыто.

– Забей! Начнем сначала, – продолжал он. – Я здесь, чтобы завладеть Изделием. Банка с другой водой спрятана у Доры Дарвин или Тихона. Просто так они нипочем ее не сдадут: слишком много стоит на кону. А тебя подставили… Я пришел за помощью, потому как Господь отмечает своих избранников. И тебя наделил редкостным даром лучше других разруливать косяки и загребать лучше всех, не стремать понапрасну, не косить, не бояться делать то, что не умеешь. Поможешь завладеть посудой с другой водой – твоя доля не покажется маленькой никому, и жизнь станет алмазной.

– У меня есть выбор?

Он промолчал.

– Значит… вы не священник, не ученый и про сравнительную генетику поведения знаете не больше подопытных мышей, которых терзаете электрическим током?! Тогда кто вы – страстотерпец, терпила. Кто?!

– Не задавай вопросов, за которые можешь получить пинок под зад. Не станешь пособничать, продам на органы, – пригрозил он и принялся стягивать рясу через голову. Под рясой оказались легкие хлопковые штаны «chinas» и майка с Майклом Джексоном.

– Умеете поднимать настроение. Я готова рискнуть. Мне нравится ваше предложение, хоть не уверена, что справлюсь.

– Позволь мне судить. – Он снова стал розоветь щеками и поглядывать на мою голую задницу другими глазами. У него был теперь уютный домашний вид, какой бывает у палача, что полюбовно договорился с жертвой. Такого трогательного единения история не знала.

– Говорят, ты любишь эту работу. Какую? Сама знаешь. В последнее время церковь все глубже проникает в интимную жизнь паствы, под ее телесную оболочку. Как говорят теперь, лезет в постель, по примеру протестантов, и хочет отнять гондон. Не будем лишать ее удовольствия, но гондон не отдадим.

А я спросила напоследок, чтобы удостовериться:

– Собрались поиметь меня, как сакральный трофей, доставшийся в честной борьбе? Или это акт политической мести? Тогда, кому? Тихону?

– Боже упаси, дура-девка! Станешь при нас агентом влияния. А Тихон Трофимыч – давний кореш мой. В молодости квасили вместе… Откосил он меня от армии сначала. Потом напряг один разрулил по ходу… и от кичи отвел. Мы, как братья, вроде… Я тоже помогал. Одного фраерка замочил по его наводке. На Тишу за это институт упал… Только тебе лучше этого не знать. Забей! А Дора… она тоже в компаньонах. Не первый год вместе пашем. Въезжаешь?

«Странно, но текстовый драйвер блатного языка отца Сергия был гораздо беднее его научного словаря и уж точно – церковного», – подумала я и спросила:

– Зачем вы рассказываете мне это?

– Чтобы понимала: тебе дали в руки гондон. Он вроде промысла Божьего. И обратной дороги нет.

– Вы верите в Бога?

– Я ему служу.

– Вижу. Только не думаю, что это взаимно…

– Знаешь, что значит «бросить коня» на «фене»? Не въезжаешь? Ладно, станешь для нас вроде прикупа в преферансе.

Я допила бутылку до конца и теперь легко скользила по текстам и поступкам либерального экстремиста отца Сергия, что собрался погрузиться в беспорядочную половую жизнь. Без предварительных ухаживаний и ласк он вытащил из кармана презерватив, стресанув подзабытой резинкой, и незатейливо, без выдумки, принялся бороздить меня пультом, утомляя усердием. Но я была хорошей девочкой и старательно голосила в ответ, только сипло. Секс давно стал терпимостью для меня. Потому что душа, будто дорогой рояль, была заперта, а ключ потерян, как у Чехова в «Трех сестрах». И думала: «Когда неприятности отступают, лучше не преследовать их»…

Сакральную пахоту остановил телефонный звонок. Так настойчиво и громко могла звонить лишь Дарвин.

– Дора! – догадался священник и нажал функцию «стоп» на пульте.

– Жду тебя возле «Массачузета», – голос Дарвин в трубке был суров.

«Экзекуция только начинается, – подумала я, натягивая джинсы. – Дарвин-палач будет посильнее Сангайло с Козельским вместе взятыми».

– Не боись. Будет не больно.

Но мне было все равно…

Измученный давним взрывом, подарившим нам другую воду, и песнями партизан, «Массачузет» издали казался синагогой, порушенной тамплиерами. Я подошла ближе. Дарвин прохаживалась перед одинокой скамейкой, на которой дремал МаркБорисыч. Видно знал, что приду с извинениями, и ждал. Дарвин, не церемонясь, ногой сбросила ежа. Села. Уставилась на меня. Когда она так смотрит, мне всегда хочется сделать что-то недвусмысленное: задрать юбку, выматериться или признаться в любви.

– Кому ты признавалась в любви и когда? – поинтересовалась Дарвин. – Твой еж – не в счет. Пора приниматься за дело. – И сразу без паузы: – За мной следят. Не спрашивай, кто? Отправляйся в гадючник к Евсею. Забери Изделие и передай… – Она остановилась на полуслове, завидев гребца Валентина, что бежал к нам на всех парах и что-то кричал на ходу, будто боялся, что забудет. Я прислушалась.

– Мы в жопе! – орал Валентин. – В жопе! Все!

Было заметно, что слово «жопа», произносимое публично на территории академического института, да еще на бегу, нравится ему своей смелостью. Валентин подбежал, шумно и часто дыша с непривычки, и продолжая моросить:

– Из-за вас…, – он делал большие паузы, стараясь восстановить дыхание – … из-за двух грязных сук мы потеряли столько народу… потеряли Лэб… все оборудование, документацию… и эту гребанную воду потеряли! Счастливый случай… один на миллион… нет, на миллиард… давал нам шанс…

– Заткнись! – равнодушно заметила Дарвин. – Только тебя здесь не хватало. Убирайся. Хоть в п. у, хоть в Красную Армию. Но, чтобы я тебя больше не видела. И этих гребанных пз, за которыми таскаешься, как привязанный, тоже.

При упоминании пз Валентин как-то сдулся. Перестал топтаться и размахивать руками. Замер и уставился на Дарвин в ожидании продолжения. А Дарвин не стала баловать его инсайдерской информацией. Повернулась спиной. Спросила: – Ты еще здесь, придурок? – И, не выслушав ответа, обняла меня за плечи и повела в «Массачузет»…

Человек устроен достаточно примитивно, даже если широко образован, умен и прозорлив. Его можно не только легко запугать или запутать, но осчастливить. Для этого достаточно знать, где у него расположена заветная клавиша «g». Дарвин знала про мою клавишу все. Нажала, и я ей все простила. Все! И была счастлива. И было неважно, простила ли она мне… даже то, что сильно кровоточило?

Мы вошли в «Массачузет» через пролом, который ночью старательно блокировал МаркБорисыч, откладывая мой визит в еще невзорвавшийся Лэб. А «Массачузет» уже начали восстанавливать. Рабочие у дальней стены вставляли большие алюминиевые окна от пола до потолка…

– Ступай к Евсею. Забери Изделие и передай его двум пз. Из рук в руки. Молча. Удивлена? – Дарвин продолжала обнимать меня за плечи.

Чтобы завуалировать истинные цели и намерения, которые при всем желании не назовешь благородными, мы все время врем. Друг другу тоже. И так старательно и изощренно, постоянно меняя легенды, что удержать в голове этот безумный бред невозможно. Вместе с враньем в правила нашего поведения намертво вшиты предательство и обман.

– Будь осторожна, – продолжила вслух мои мысли Дарвин. – И помни, участие в перформансе сотрудников фсб еще больше запутывает сюжет, потому как для этой публики вранье – основное занятие на работе, если не считать болезненной тяги к деньгам.

Я пыталась сказать, что, возможно, сама виновата во всем… что Лэб взорвали не без согласия и участия двух пз. Попыталась задержать объятия, но Дарвин отстранилась, будто от стены. Посмотрела, обдавая холодом. Сказала:

– Ты все равно ничего не поймешь. – Только в матерной форме. – Лучше забудь все! Секс тоже… Ступай!

«Легко сказать: «Ступай!» Слишком много не учитываемых факторов было задействовано в случившемся, чтобы заниматься серьезным анализом, – думала я. – Лучше положиться на авось». И почувствовала себя собакой, которая гонится за автомобилем в надежде сесть за руль, если догонит, конечно. Дарвин услышала шевеление моих мозгов и также молча сказала, прощаясь:

– Хороших девочек разбирают еще щенками. Из остальных вырастают суки, вроде нас с тобой.

Под высоченными потолками «Массачузета», продуваемого ветрами, копилась прохлада, постепенно приводившая в чувство мои мозги. Подошел МаркБорисыч. Сделал круг. Свернулся калачиком у ноги.

– Похоже, облажались мы с тобой, чувак. По всем статьям. – Еж запыхтел. – Думаешь, мне нужна твоя помощь? Моя главная задача – не наложить в штаны в гадючнике Евсея.

Зомбированная Дарвин, я засобиралась в морг. И тут на меня налетел наш судак Валентин. Приговаривая что-то, сбил с ног. Навалился сверху и, удерживая на цементном полу, продолжал выкрикивать осуждающе-матерные тексты. Меня никогда не удивляло, что некоторые люди беспричинно зловредны и ожесточены, но то, что им не стыдно, мне кажется странным. А у судака вид был совсем потерянный. «Демисезонный фраер», как сказал бы отец Сергий. А когда неожиданно ударил меня рукой по лицу, поняла, что судак окончательно слетел с катушек. Он и сам испугался случившегося, и не знал, как отступить достойно. Сидел на мне верхом и боялся смотреть в глаза. Я тоже пребывала не в лучшем состоянии и чувствовала, как заплывает глаз.

Попробовала пошевелиться, но придурок Валентин будто окаменел на мне и упустил момент, когда еще можно было сделать вид, что я выбралась из-под него самостоятельно. Немая сцена так затянулась, что немногочисленные зрители-строители начали покидать партер. И тут я увидела у своей головы разношенные сине-белые кроссовки Nike. Кроссовки нерешительно потоптались. Приблизились. Я увидела владельца: надо мной склонился электрик Чернышевский, что приходил вчера, перед вечеринкой, и слил информацию про планы губернатора, запросив немалые деньги в обмен.

– За бабками пришел, чувак? – поинтересовалась я, лежа под Валентином. – Слить-то ты слил, только сегодня цена твоему сливу – ноль.

Он что-то говорил, шевеля кроссовками, но я уже перестала адекватно понимать происходящее и реагировать. Возможно, из-за выпитого или из-за ноги, что все еще торчала в двери, или из-за взрыва в Лэбе, или Наташки-гадючки, отца Сергия или полковника Сангайло… Список моих и чужих косяков казался бесконечным, как телефонный справочник.

А потом я услышала глухой стук, будто яблоко упало с дерева на траву. И сразу сине-белые кроссовки с Чернышевским откатились от моей головы и исчезли. Их место занял Илюша Зверин, «фраер на катушках», в черном монашеском хитоне до пят. Я вспомнила, что эту одежду называют срацичей. Он удивленно смотрел на моего судака Валентина. А потом несильно ударил его кулаком по голове.

Судак, словно стыдясь, прикрыл глаза, обмяк и стал клониться набок, пока не свалился на цементный пол рядом со мной… И снова я услышала глухой звук упавшего яблока.

Монах помог подняться. Оглядел. Улыбнулся, показав два ряда таких зубов, какие видела только в глянцевых журналах, и сказал:

– Тебе, похоже, от мужчин проходу нет… в буквальном смысле.

– В переносном, тоже, – успокоила я его. – Ты что здесь делаешь?

– Присматриваю за тобой. Вот принес «Боржом». Знаю, мучишься жаждой…

Он не успел договорить: я выхватила бутылку, поднесла к губам. Какое наслажденье пить холодный «Боржом», когда тебя мучит похмельная жажда. Благодарить не стала. Прогонять, тоже.

Я шла в Евсеев гадючник, как идут на казнь. И знала, что роль жертвы для меня теперь навсегда прописана в контракте пожизненного найма. И что договориться с палачами не смогу: их слишком много. За мной тащился прилежный монах, а следом, отставая и обиженно пыхтя, МаркБорисыч. Потом еж затих. Я оглянулась и не нашла его. Но мне уже было плевать. Двинулась дальше и увидела, как еж, свернувшись в клубок, резво катится впереди, словно показывает дорогу не в морг, а на пикник.

И пока тащилась за ежом, представляла себя то Красной Шапочкой, то сестрицей Аленушкой, то Марьей искусницей. Короче, девочкой из сказки, что спешит к Кощею Бессмертному за живой водой, а та вода… Дальше мысль не шла. Зато появилась новая: про курочку Рябу и золотое яичко. Про то, как «дед бил, бил – не разбил. Баба била, била – не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка…». И догадывалась, что еж-телепат не просто так грузит меня по дороге сюжетами из сказки. Что мышка с длинным хвостом – зашифрованный сперматозоид. Что золотое яичко – яйцеклетка. И собственное воображение, прошитое насквозь текстами отца Сергия, дорисовывало остальное. Другая вода – кровь Творца, в которой, наряду с форменными элементами, водятся сперматозоиды и яйцеклетки. И спариваются друг с другом, чтобы породить человечество… А Мирозданье – огромный организм, бесконечный и живой… нечто вроде homo sapiens, в котором постоянно зарождаются и гибнут клетки-миры, построенные…

Мы толпились втроем у замызганной лестницы, ведущей в песочницу Евсея. Мне было в семь раз легче умереть, чем сделать пять шагов вниз по ступенькам. А еж смотрел с укоризной, словно сожалел о покойном Евсее. И торопливо сбегал вниз, и тут же возвращался. И снова сбегал по ступенькам, приглашая за собой. А Илюша Зверин, задрав в небо светлую бороденку, считал ворон, гужевавшихся в старых липах, и притворялся, что не при делах.

«Не пойду, – решила я, переминаясь возле лестницы. – Пусть будет, что будет. Хуже точно не будет». И стояла, и ждала чуда, которое никак не случалось. Прошло полчаса. Еж с монахом тоже не подавали признаков жизни. Даже вороны притихли, перестав тусоваться. Возвратилось похмелье, с которым не справился «Боржом». Затошнило. Противный липкий пот с новой силой принялся пропитывать одежды. И тогда, подобравшись и отставив зад, я подумала: «Hit or miss»[58]58

Была не была.

[Закрыть] и осторожно сделала первый шаг. За ним второй. Оглянулась на своих провожатых, прощаясь…

Тут дверь каморки отворилась. Вышел Евсей. Я заорала так громко, как не кричала никогда в жизни. Незнакомый страх, даже не страх, но какой-то совершенно чудовищный первобытный ужас, завладел мною, пооткрывал все сфинктеры в мочевыводящих путях, и моча, обжигая бедра, шумно потекла на ступени. Я поняла, что значит «писать кипятком». Еж с монахом переполошились, но только от незнания. Евсей подошел, вынул изо рта мокрую сигару, спросил торопливо, будто стеснялся:

– Ты чего, Верунчик?

Как объяснить ему, чего?! Я продолжала орать и сучить ногами, и вырываться, хотя никто меня не держал. Евсей с пониманием смотрел на лужу под ногами, молчал и ждал чего-то. Пора было приходить в себя. Я пришла, решив, что Евсей ненастоящий. И, свыкнувшись с этой мыслью, прошла сквозь него в гадючник. Обернулась: он шел следом, улыбался и бормотал что-то.

Смятение первых минут встречи затягивалось и грозило стать хроническим. Я никак не могла начать пользоваться головой. И пыталась все страхи и бессилие спрятаться за камнем, что носила за пазухой. Только такое за камнем не спрячешь. Тогда я начала сомневаться в том, чего нет, что не существует. Так было проще. И вспомнила, что родилась под счастливой звездой и в рубашке, но не могла вспомнить, кто говорил мне это.

Первым пришел в себя Евсей, потому как дружески улыбнулся, взял за руку, подвел к топчану, крытому солдатскими одеялами без простыней…

«Господи! – подумала я, осторожно усаживаясь на краешек. – Евсей! Живой! Значит, смогу вернуть ему яблоко, которое отобрала вместе с Кириллом. А в качестве бонуса он получит меня еще раз, если захочет… На этом зачуханном лежаке перебывали по очереди две мои самые любимые женщины… а потом я сама». Посмотрела на Евсея, на замызганные донельзя старомодные штаны из шевиота с пуговицами на ширинке. В них он прятал анаконду, с которой я подружилась и вместе бродила по волшебному минному полю, наслаждаясь взрывами. И не понимала, как большая змея помещается там?

– Ты пришла за другой водой, Верунчик? – мягко поинтересовался Евсей, будто я не приходила еще… тогда… вместе с Кириллом… когда забрала контейнер, а потом…

Я вспомнила, что большинство наших знаний имеет вероятностный характер. И если разумный человек с чем-то соглашается, это не значит, что найдена абсолютная истина. Рабочая память человека, пребывающего в шоке, коротка и ненадежна. Это про нее говорил Хемингуэй, что наряду с крепким здоровьем она представляет собой настоящий рецепт счастья. Возможно, он был прав. Только современный человек, вспоминая что-то, погружается не в память, а в Google. И там, привычно тыча пальцем, старается отыскать забытое. Я оказалась в мире, который стал квази: непонятным, заселенным неизвестно кем. И терялась в догадках: все ли в нем живые люди? Меня вдруг перестало интересовать, что было потом, вчера. Более всего в этот момент мне не хватало дружеского пинка под зад, чтобы прийти в себя. И тогда, впервые открыв рот в Евсеевой кладовке, и, впадая в выученную давно беспомощность, сказала:

– Я пришла, чтобы найти себя.

Он заученно отреагировал жлобской смесью прибауток из интернета и тезисами провинциальной морали, что так раздражали меня всегда:

– Лучший способ найти себя – потеряться. Поэтому будь внимательна к своим мыслям. Они – начало поступков. – Я сразу поняла, что он настоящий.

А Евсей продолжал загребать в старании помочь мне, но делал только хуже. Я вообще перестала понимать происходящее из-за постоянных попыток использовать меня то в качестве трофея, то болвана в преферансе, то жертвы… Нарастающее чувство собственной неполноценности и желание испортить кому-то жизнь, становились все сильнее. Я была снова готова расправиться с Евсеем. И так глубоко погрузилась в эту мысль, что не видела его и не слышала, погрязнув в деталях. А он продолжал. Я прислушалась.

– …молоды оба, счастливы и достаточно благополучны, чтобы завести ребенка. У нас родилась дочь. – Евсей нес пургу, в старании оттянуть свою погибель. Но, странное дело: мне хотелось слушать.

– Я только что защитил диссертацию. Заведовал отделом в институте морфологии в другом урюпинске. – Он замолчал. И тянул время, обдумывая продолжение или ожидая от меня ответных действий. Не дождался и продолжал:

– В той прежней жизни всегда было о чем выпить. Через пару месяцев после родов мы с женой возвращались домой из института после юбилейной вечеринки. Я был пьян и упросил жену сесть за руль. А сам с ребенком поместился на заднем сиденье. – Он замолчал. Заснул или забыл, о чем говорил. Стоял с закрытыми глазами, покачивался и вспоминал. И вспомнил, потому что, не открывая глаз, вернулся к топчану и принялся ворошить одеяла, покуда не отыскал бутылку. Отпил. Аккуратно поставил бутылку на пол возле ноги и направился ко мне. Передумал. Вернулся и снова приложил горлышко бутылки к губам. На этот раз надолго.

– Машина выехала на встречную полосу… жена погибла сразу… В той машине… во встречной… ехали пять человек… они тоже погибли… все… Я сказал, что сам был за рулем… пьяным… меня посадили… надолго. Девочку определили в дом младенца…

Я слушала Евсея и понимала, что сейчас он выложит самое главное. Такое, из-за чего Кирилл не смог его убить в тот раз. Я не позволю. И знала, что он скажет, чтобы спасти себя. И знала, что будет врать. Потому что так не бывает. В стране – одни сплошные урюпински. В некоторых есть научно-исследовательские институты. А пьяных научных сотрудников за рулем целое море. К тому же мне не хотелось, чтобы старый ватник оказался моим отцом. Отцом, по вине которого погибла моя мать, а я… И сказала, погружаясь в депрессию:

– Че ты паришь меня, Евсей? Не гони! Так не бывает. – Но он продолжал:

– Меня выпустили через семь лет. Я нашел свою дочь в детском доме. Приехал туда счастливый, но увидеться и рассказать правду не смог. Издали наблюдал за ней, за ее судьбой, не смея вмешаться. Работать по специальности в институте не захотел. Устроился грузчиком в «Гастроном». Пил. Просыпался ночью и снова пил. По объявлению приехал в этот урюпинск. Стал работать патологоанатомом в морге при институте. Только продержался недолго. Перевели в санитары. Когда узнал, что заканчиваешь биофак, попросил Нину Георгиевну, жену Тихона, подать на тебя заявку. Вот ты здесь. И я здесь. Встретились. Только, ненадолго, похоже…

– Мне сейчас не выбрать, кто палач, кто жертва. Судя по всему, жертва – ты, даже если не виноват. Я тоже не виновата, но палач. Конкурс небольшой. – И вспомнила тексты Юнга, описывающие «комплекс Электры», и способы выхода из него. Сам Евсей помог сделать выбор. И сказала, повторяя Дарвин: – Из-за того, что ты натворил когда-то, старый козел, я всю жизнь боялась быть счастливой.

Я знала, что делаю ему больно. Но это была совсем не та боль, которую готовила. Желание убить Евсея снова начало материализоваться. Я прикидывала, как быстрее и надежнее покончить с ним. И понимала, что сделать это не просто. А еще понимала, что мысли об убийстве живых людей стали посещать меня чаще, чем желание побрить подмышки. И, разрываясь между любовью и ненавистью к возможному отцу, сказала:

– Где настоящая другая вода?

– Думаю, у тебя в сумке, доченька.

– Не зови меня доченькой! – Я вконец растерялась. Может, он не такой плохой человек. А Евсей услышал или догадался и начал поливать, что плохо разбираюсь в людях, что слишком доверчива. Но мне уже было плевать, какой Евсей на самом деле, какая я. Вспомнила про дрозофил и заорала: – Где банка с мухами? – Будто не было ничего важнее этих мух, размером с божьих коровок – Coccinella septempunctata.

Он сгинул в покоях своих, а когда вернулся с банкой, я ошалела. В трехлитровой стеклянной емкости с питательной средой жужжали дрозофилы, каждая размером с майского жука. Но сильнее всего меня потрясло их малое количество, несмотря на короткий цикл развития и поразительную плодовитость. «Значит, – думала я, – они не только выросли до размеров жука, но научились регулировать рождаемость, высвобождая место для потомства. Чарльз Дарвин не сильно ошибался».

– Старик Дарвин перевернулся бы в гробу, завидев такое, – сказал Евсей. – По его теории для реализации случившегося понадобилось бы несколько миллионов лет яростной борьбы за выживание с весьма сомнительным результатом.

Я вполуха слушала Евсеев треп и думала, если такое произошло с дрозофилами, то почему свинье не вымахать в слона, а корове – в динозавра. И не станет голода на планете. Ешь – не хочу, мать твою! Чего я жду? Надо сообщить о случившемся Дарвин и немедленно созвать пресс-конференцию. Я давно прекратила истерику и с быстродействием компьютера считала варианты и факторы, и стратегию своего… нашего поведения. И прижимала подмышкой «Фурлу» с другой водой, и торопилась к выходу, где меня поджидали МаркБорисыч и Илюша Зверин. И вдруг остановилась. Повернулась и спросила:

– Как назывался тот город, Евсей?

Он сразу въехал и назвал далекий город: один из небольших урюпинсков в нашей огромной неевропе, где находился мой детский дом.

Я переминалась в вонючей песочнице, будто первоклассница, за которой сейчас приедет отец, чтобы забрать из школы. И одновременно проваливалась в психопатическую яму, выкопанную Юнгом, на дне которой изводила себя Электра. И не могла сделать выбор: зарыдать и броситься к Евсею на шею или трахнуть по башке пустой бутылкой? Потом вспомнила, что Юнг советовал не решать проблемы, а подниматься над ними. Это успокаивало. И решила: пусть раньше покажет банку с формалином, в которой плавает младенец с мозговой грыжей. А в грыже – контейнер, а в контейнере… и дальше по списку, как в сказке про Кощея Бессмертного: стоит под урюпинском дуб в лесу, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, в игле Кощеева смерть.

Любопытно, помнит ли Евсей, что приходила к нему с Кириллом и забрала контейнер с другой водой? Что Кирилл убил его? И успокаивала себя: «А кто его знает? Он ведь сумасшедший».

– Покажи того уродца в банке, Евсей, где был спрятан контейнер с другой водой, – попросила я, чувствуя себя агентом влияния по найму, и осторожно пощупала фингал под глазом. Бен сказал бы: «Black eye».

– Пойдем! – сразу согласился Евсей и шагнул в комнату, где стояли полки с препаратами. А я тормозила, понимая, что приглашает заплыть с ним за буйки. И уже была готова двинуться следом. Но не двинулась. Стояла в растерянности, не зная, что предпринять, и чувствовала себя мыслящим тростником. А за спиной что-то моросил Евсей, рукокрылый серафим.

Маразм крепчал. Это походило… это ни на что не походило. Все больше казалось, что умом тронулся тростник, то есть я сама. И неумело барахталась в холодной воде, и пыталась фильтровать базар, сгустившийся вокруг меня. А базар вовлекал в случившееся гипертекст с его иерархией всевозможных смыслов и событий, когда смешивается все. Идиотизм становился новой реальностью, и было глупо закрывать на это глаза. И я не закрывала. И готовилась воспринимать дальнейшее, как данность, существующую только в моем воображении. Это успокаивало, но не на столько, чтобы перестать паниковать и начать что-то делать. Заплыть за буйки, к примеру, с неубиенным Евсеем-отцом. Я принялась раздеваться – не в одежде же плыть…

Я плыла за буйками вольным стилем, которым никогда не умела плавать, уверенно и сильно работая руками и ногами. Я вообще не умею плавать. Я умею играть в теннис. Даже побеждать Дарвин иногда. Только где здесь на зловонной Евсеевой помойке отыскать корт. Может быть, поиграть у стенки? Или продолжить заплыв? А если плавательное мастерство исчезнет на глубокой воде? Я посмотрела вниз, в надежде увидеть дно, и не увидела. И принялась плыть по-собачьи, экономя силы, лишь бы не утонуть… и кричала, и звала кого-то на помощь. Ах, если бы был жив Бен…

И увидела Бена… Бенджамина Франклина, потомка знаменитого на весь мир американца со стодолларовой купюры, и не поверила глазам. Он шел по дорожке институтского парка. Даже не шел, а катился, как недавно катился еж. А за ним, держась за руки и о чем-то беседуя, следовали Дарвин с Марчеллой…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.