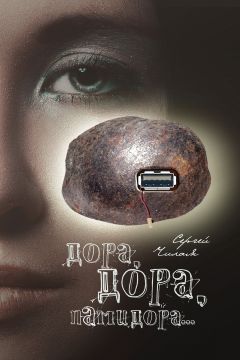

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)

Я встала. Вошла. Кирилл следом. Дарвин даже не посмотрела в мою сторону. Она смотрела на Марчеллу, а он стоял перед нею на коленях и надевал на палец обручальное кольцо. Поезд вернулся, а на платформе – те же самые люди. Возможно, не хватало священника, но только для итальянца…

Дарвин, «с петлей на шее», наконец, посмотрела на меня. Равнодушно спросила:

– Что ж ты не «забросила коня», как грозила? Не захотела, не смогла? Пришла посидеть вместо меня?

– Я готова поменяться местами на всю оставшуюся жизнь.

– Поздно.

Как я завидовала ей, ревновала, ненавидела и любила! Как недотрога Дарвин переносит трудности бытия, допросы, пытки? Вместо модных одежд, заношенных до дыр за несколько месяцев, что давала показания, на ней было надето подвенечное белое платье, фата, скрывающая большую часть лица, туфли Stuart Weitzman… у одной туфли был сломан каблук. Стриженная наголо, как и я, с головой в многочисленных шрамах и таких же разрезах на руках и ногах, она все равно гляделась, будто только что после spa-процедур. Будто вышла из дорого бутика, предварительно побывав у известного на весь мир визажиста. Даже если надеть на нее мешок из-под картошки, думала я с завистью, он будет казаться портновским шедевром…

Только что это было – сиюминутный экспромт Марчеллы? Значит, в тайне от меня они продолжали общаться после нашего отъезда из Майами? И яхту никто не взрывал… А как же губернатор, которого она любит… или это он любит?

«Поменяй угол зрения и увидишь все в другом свете», – молча сказала Дарвин и даже не обернулась. Я поменяла и поняла, что посаженный в тюрьму губернатор на хрен никому не нужен. И вспомнила, как Дарвин однажды на кортах говорила: – Романы большей части наших женщин непродолжительны и нерадостны из-за того, что наши мужчины из рук вон плохи. Знаешь, кто это сказал? Писарев! Еще в XIX веке.

А может, все не так просто и цинично, как хотелось мне? Что бы ни было, но тщательно подготовленный эфэсбешный экспромт дал трещину. Нет, он просто провалился, задавленный импровизацией итальянца. И, судя по лицам присутствующих, все, кроме Марчеллы, понимали это. Только никто не свистит.

Я сунула два пальца в рот и собралась свистнуть, выученная этой премудрости в детском доме. Глубоко вдохнула… и поняла вдруг, что Дарвин беременна. И счастливое выражение лица, и кожа с припудренными хлоазмами, и отведенные назад плечи, а главное – живот, старательно прикрытый свадебным нарядом, просто кричали об этом. Месяцев семь-восемь, решила я. В гребаной чекистской конторе не могут этого не знать…

Принялась считать. Выходило, что забеременела Дарвин в мае. Скорее – в июне, когда мы были на симпозиуме в Майами. Там ее в стерильном сортире кабака «The Joe's Stone Crab» поимел Марчелла. А потом… а потом на яхте, может быть, и Бен попользовался прекрасным телом, успев предварительно завалить меня. Хотя, могу допустить, что не было ничего, только хаос в моей голове, но такой приятный… нет, восхитительный, без которого все было бы слишком разумно и скучно.

А губернатор, у которого с Дарвин был служебный роман, вряд ли годился в авторы отцовства, потому как его сперматозоиды давно утратили подвижность.

Но как такое могло случиться, если у Дарвин ампутирована часть матки? Публика начала прощаться. Я тоже подошла. Протянула лампадку:

– Мой свадебный подарок, Дора! Вот еще свеча, чтобы поджечь масло в светильнике. Спичкой нельзя…

Мы ехали обратно, оставив Дарвин наедине с ребенком и обручальным кольцом. Я снова завидовала ей, как может завидовать только женщина более красивой и успешной подруге. И любила ее, и с каждой минутой все сильнее. Но постепенно зависть и любовь снова начали тонуть в пробуждающейся ненависти, которая превращала мои чувства… нет, меня саму в злобное мстительное существо. Героини древнегреческих трагедий отдыхали. Мне казалось, они уже давно отдыхают. И снова не могла сгореть со стыда…

Метель стихла. Исчезли демонстранты. Осталась неопределенность. Теперь каждый задавался вопросом: «Что это было?» Единственным, кого меньше всего интересовали ответы на вопросы, не имеющие ответов, оставался Марчелло. Попросив извинения у Сангайло, он принялся говорить с кем-то счастливой итальянской скороговоркой. Размахивал руками, забывая про телефон, но все было понятно, потому что периодически повторял: – Bambina… ragazza… bambina…[87]87

Девочка (итал.)

[Закрыть] – Как я была неправа, возомнив его женским угодником при первом знакомстве.

Больше всего на свете мне хотелось выскочить из машины и бежать обратно, в лавочку к ним. Броситься в ноги Дарвин и просить прощения, отказавшись от всех обвинений, которые никогда не выдвигала. Что сама во всем виновата. Что ей нельзя такой беременной валяться на нарах. Что останусь вместо нее. Что пойду сейчас к неприметному хозяину кабинета и обо всем договорюсь… Нет! Пойду и головой с трепанационным отверстием в теменной кости пробью дверь в камере Дарвин, где она мотает срок, длинною в пять световых лет, и заберу с собой.

Мы остановились перед светофором. Я открыла дверцу, собираясь выйти, но внедорожник уже тронулся с места, набирая скорость. И тут справа, на красный свет, выскочила снегоуборочная машина и двинулась на нас. Я видела, как она приближается на всех парах, взметая снег с дороги чудовищным скребком. Видела бледное лицо водителя с закрытыми глазами. Хотела перебраться на колени к Сангайло, но ремень безопасности не пустил.

Меня спасла открытая дверь, амортизировавшая удар. Но внедорожник перевернулся. Потом еще раз и покатился дальше, уже на боку, тормозясь ударами о встречные машины с поперечной улицы. Похоже, мне одной удалось не потерять сознание при столкновении. Мозг был подготовлен к подобному топором Дарвин. А может, дырка в черепе гасила удары…

Я первой выбралась из машины, преодолев сопротивление многочисленных подушек безопасности. Водитель снегоуборочной машины стоял под светофором и бормотал что-то в телефон, оглядываясь на внедорожник. Я постояла. Вырвала на снег чай с бисквитным печеньем и легла на дорогу. Пришла в себя, когда врач «Скорой» осматривал мой живот. Встала. Оглянулась. Снегоуборочная машина по-прежнему стояла посреди перекрестка, мигая желтыми вертушками на крыше. Из перевернутого внедорожника врачи «Скорой» и полицейские извлекали тела…

Когда я подошла, внутри оставалось только тело Сангайло. Очень большое, оно не пролезало в разбитое окно, несмотря на все старания полиции. Он тоже старался помочь изнутри, но больше матерными текстами.

Бен сидел на снегу, прислонившись спиной к колесу «Скорой», и настойчиво, раз за разом, тыкал пальцем в синий экран телефона. А рядом лежал Марчелла, прикрытый простыней. Там, где голова, простыня была напитана кровью и сгустками. Я догадалась, что от удара снегоуборочной машины мобильный телефон вдавился в висок. Так убивали императора Павла – табакеркой в висок. И наблюдала происходящее, будто со стороны. Будто не была участником очередного перформанса, и случившееся не очень касалось меня. И вспоминала, как глава заведения, из которого мы возвращались, мягко втолковывал, стараясь не сильно завуалировать смысл: «Цель визита – привлечь вас на свою сторону. Сделать участниками игры».

Значит, они не желают ждать, пока большинство прозреет и поймет, кто источник всех бед, и не потребует зарыть лавочку. Потому что именно люди из лавочки запускают социальные лифты, возносящие во власть самых примитивных своих представителей, которые придумывают себе врагов и лихо побеждают их, накрывая огнем вместе с теми, кто не враг, а так… И доказывают обществу свою непреходящую ценность и пользу. И тогда, зачем просить прощения и каяться за все, что насовершали за сто лет своего господства…

Я поняла, чего добивалась эта публика, направив на нас снегоуборочную машину: не напугать, не наказать, а изменить линию поведения. Они и дома когда-то взрывали, сваливая вину на чеченцев, чтобы изменить линию поведения общества. И изменили. И то, что friendly fire порой накрывает безвинных, не имеет значения. А прибывший подъемный кран уже переворачивал внедорожник, и матерные выкрики Сангайло становились все отчетливей.

Мы, трое выживших, у которых даже не было ушибов и царапин, отказались от госпитализации. Марчеллу сотрудники «Скорой» неряшливо заталкивали в черный пластиковый мешок, чтобы везти в институтский морг. Я суетилась рядом, мешая им и рыдая. И истерично кричала, что, может, он живой еще, что надо аккуратней, что даже покойник требует уважительного к себе отношения. И, уже самое безумное, что знаю, где найти на них управу. А Сангайло с Беном понуро стояли возле изуродованного внедорожника и что-то говорили, не глядя друг на друга.

Я подошла. Бен раскачивался, будто маятник, и повторял раз за разом, как заведенный: – Oh fuck! Fuck, fuck, fuck!

Сангайло тоже растерял свои словари и тянул нараспев, то ли удивляясь, то ли грозя кому-то. Я была уверена, что знаю, кому.

– … Вашу мать! Вашу мать! – твердил он. И заплакал под конец. Я никогда не видела, как плачут мужчины. Особенно такие большие. А он приглушенно всхлипывал, как я только что над Марчеллой, сотрясаясь телом, и не стеснялся.

– В кого они метили? – спросила я. – Или хотели замочить всех?

– У сраных иностранцев у твоих, – сказал Сангайло и перестал плакать.

– Но вы… вы же их креатура… а я… значит… значит… это даже не детская жестокость, – потрясенно шептала я. – Почему вы не говорите: «Я не удивлен?».

– Дура! Не успел… Хочешь, шоб свои ощущения каждый раз сопровождал субтитрами? Мы с тобой были прикрытием. Только не получилось у них. Я не удивлен. Пиздюки! Умеют стрелять без промаха, когда нет определенной цели. Так они взрывали дома… в столице, в небольших урюпинсках…

Его риторика более приличествовала буйным речам санкюлота-якобинца, нежели взвешенным текстам служивого чекиста. Что на него нашло? Собственные длинные пальцы повлияли? Безумные поступки коллег? Мое тлетворное влияние? А может, директорский статус?

Я была уверена, что целили они в Сангайло с Беном, хоть снегоуборочная машина въехала в нас с другой стороны. И не учли, что подушки безопасности не только спереди, но во всех дверцах… И спросила:

– Неужели нет никакой надежды?

– Шо тебе сказать? Усе зависит от того, на шо ты надеешься. Подохнуть они или не подохнуть – я не знаю, но того здоровья, шо имели, они уже точно иметь не будуть.

Подъехал черный Mercedes-Maybach. Из тачки выбрался Кирилл. Бледный, растерянный, он стоял возле дверцы, стараясь достать сигарету из пачки, и не мог. Что потрясло православного патриота и офицера? Судя по выражению лица, он ожидал увидеть совсем другое: то, что не случилось…

– Что это значит, Кирилл? – заорала я. – Кто заплатит за это? Или это очередной дружеский пинок под зад?

– Это просто игра, но с боевыми патронами…

Поздно вечером позвонил Сангайло:

– Послезавтра летишь на Тенериф с нашей Надеждой Петровной.

– С нашей? Вы тоже прибегаете к ее услугам, – я пыталась шутить, но неудачно, потому как он сразу матерно заорал. Однако продолжала удерживать ногу в двери: – С гинекологом не поеду. Дайте в сопровождающие доктора Травина.

Трубка замолчала. Я решила, что попала в яблочко, пока Сангайло тихим голосом не сказал:

– Слезь с руля, дура! Не на блядки посылаю…

У меня оставался в запасе целый день, чтобы погулять по буфету, ни в чем себе не отказывая. Позвонила Сангайло:

– Антон Палыч, миленький…

– Не пытайся разжалобить.

– Разве раньше не получалось?

– А шо такое?

– Мне надо увидеть Дарвин.

– Замолчи свой рот. Сегодня такой подвиг стоит не меньше пятидесяти тысяч.

– Я готова…

– Долларов!

– У меня нет такой суммы даже в рублях. Я готова стать пушечным мясом для них. Надеюсь, не пожалею.

– На вырезку ты не тянешь.

– Завтра утром не узнаете меня…

Он подъехал на директорском Volvo с водителем. Вышел из машины, оставив на переднем сиденье Валентина. Оглядел:

– Убиться веником. Я готов послушать за твою просьбу. – Посмотрел на туфли с высокими каблуками: – Шо, сегодня меньше скользко, чем тогда?

Мы снова ехали в город. Сидели на заднем сиденье и целовались, наплевав на Валентина. А он постоянно оборачивался, будто хотел о чем-то спросить.

– Ты имеешь, шо сказать, Валя? – не выдержал Сангайло.

– Нет, нет. Простите.

– Тогда замолчи свой рот и помоги шоферу смотреть дорогу.

А я впервые за много месяцев целовалась бескорыстно. Сангайло поменял одеколон, и запах сводил меня с ума. А может, просто готовил на роль пушечного мяса. Только теперь я не знала – для кого? И утешалась его недавним: «Если хочешь, шоб тебя любили, дай на себе заработать». И давала… хоть не могла понять, зачем ему это? Не выдержала и спросила в перерыве между поцелуями:

– Содрогаюсь от мысли, когда думаю, чего стоит вам эта поездка.

– Ты мне угрожаешь?

– Я вам сочувствую.

– Шо тебе сказать? Там, где нет правил, не может быть ошибок. Любой ответ будет правильным.

– Не понимаю.

– Смотри сюда: Идет одессит по Привозу. Навстречу мужик в телеге. «Эй, шо везешь?». «Ша, тихо! Овес». «От кого скрываешь?». «От коня». – Он даже не улыбнулся: – Может, заодно порешаю там собственные дела. – И оставил меня в вестибюле вместе с Валентином.

Я сидела и ждала. Потом встала и принялась ходить, цокая по мраморному полу каблуками, будто лошадь, что когда-то везла в телеге овес по Привозу Поняла, если не выпью сейчас, свалюсь. Подошла к дежурному офицеру у входа, старательно караулившему дверь:

– Мне надо выпить.

Он сразу понял. Наклонился к тумбе. Достал из ящика плоскую бутылку Scottish Leader. Оглянулся. Протянул. Я сделала глоток. Потом еще…

– Пойдем, – сказал Сангайло, появившись в вестибюле через три световых года.

– Сейчас, – сказала я и снова подошла к дежурному: – Слушай, чувак! Мне надо угостить подругу твоим пойлом. Не жмись…

С худощавой женщиной в форме с погонами лейтенанта, в коротких черных волосах и таких же сапогах, мы спустились в лифте под землю. Женщина закрывала спиной кнопки вызова, и я не могла понять, сколько этажей у них выкопано под землей.

Остановились перед деревянной дверью без решеток. Женщина открыла. Сказала:

– Проходи! – Посмотрела на Валентина: – Ты – тоже. – И двинулась следом.

– Пожалуйста, подождите за дверью, – попросила я.

– Не положено!

Я посмотрела на Сангайло.

– Слушай, лейтенант, – вступился он. – Давай вместе подождем. Знаешь одесский анекдот про молодого человека, что пришел наниматься матросом?

– Не положено!

Они не предупредили Дарвин о моем приходе. Когда я вошла, у нее было такое растерянное голое лицо, что мне захотелось сесть на пол и заплакать. Она первой пришла в себя:

– Ходишь ко мне, как на службу. Чего тебе?

– Хочу помочь… Вот хлебни… виски… не Бог весть, что… охранник… офицер у входа угостил. – Стараясь не смотреть на Дарвин, я полезла в сумку.

– Передачи запрещены, – сказала женщина-лейтенант. Она стояла, прижавшись спиной к стене, как официантка в обжираловке ТиТиПи, только в военной форме.

Дарвин подошла к неприметному холодильнику в углу. Молча открыла. Все пространство было забито деликатесами, не слабее, чем в институтском «Бломберге», и бутылками с соками. На стене – телевизор с функцией touch screen. И одета она точно была не в мешок из-под картошки. Хотя это не имело значения. Она сама диктовала дресс-код.

«Ну, да, спиртное ей нельзя теперь, – подумала я. – А что можно? И что ей известно про смерть Марчеллы?».

Плюгавый мужичонка Валентин, будто кость в горле, отвлекал на себя внимание, пока Дарвин не спросила его:

– А тебе чего?

Он дернулся и, глядя в раскрытый «Бломберг», сказал:

– Мне предлагают занять вашу должность, Дора… Позаведовать Лэбом.

– Нет базара, Валя. Только, что ты им сказал?

– Я согласился.

– Отдохни от этой мысли, придурок! – заорала я. – Или уже похоронил Дарвин? – Я испытала такой приступ гнева, что была готова наброситься на него с кулаками. – Знаешь, почем стоит похоронить? – Кричала я текстами Сангайло. – А без покойника, знаешь? Пошел вон, шлемазл!

– У вас еще минута, – сказала женщина.

Валентин вышел. Падать в ноги Дарвин и просить прошение, было поздно. Поздно было сообщать про гибель Марчеллы. Пусть чекисты сами расскажут о проделанной работе. Понимая, что встреча оказалась провальной для всех, стала прощаться. А она, по всему, собиралась что-то сказать, но не решалась. Я постояла и двинулась к двери. И услышала спиной:

– А МаркБорисыч – вор!

Мы шли по подземелью. Женщина-лейтенант на ходу охмуряла Сангайло:

– А тот парень из Одессы… он, что – пошел в матросы?

– Раньше надо было интересоваться его судьбой.

В лифте она усилила нажим и, почти погрузив губы в ухо исполняющего обязанности, сказала:

– Умираю от любопытства.

Мне надоела их перепалка. Я дернула Сангайло за рукав:

– Куда мне нести свою вырезку?

– Какую вырезку?

– Я обещала побыть пушечным мясом в обмен на визит к Дарвин.

– Обойдутся.

Мы ехали обратно. Молчали. Не целовались. А когда остановились на красный свет на том трагическом перекрестке, я спросила:

– Они не станут повторять ошибок?

– Сиди, деточка, катайся, – сказал Сангайло. – Есть негласное правило: если во время казни обрывается веревка, во второй раз счастливчика на виселицу не ведуть.

У меня была куча вопросов, но исполняющий обязанности довез до аспирантского общежития, вытолкал Валентина, попрощался и укатил. Я купила в магазине бутылку грузинского вина, французскую булку и сыр. Поднялась к себе и принялась гадать в формате текстов Сангайло, что имела сказать Дарвин?

Через час или два я спустилась за второй бутылкой. Выпила ее, но к разгадке не приблизилась. Зато впервые озадачилась простой, просто элементарной мыслью, которая после травмы ни разу не посетила меня: «Где еж?». И признала, что страдаю провалами памяти.

И Бен сгинул куда-то, хотя Сангайло говорил, что вместе с людьми из институтской администрации готовит к отправке домой тело Марчеллы. Господи, я даже не знала настоящего имени Марчеллы… и фамилию тоже. А Бен… Мне так недоставало его после возвращения в урюпинск из Майами, а приехал – и будто нет его. И не очень удивлялась, что внезапно охладела к американцу. Кто занял его место? И по размышлению понимала, что никто. Как никто не занял в моей душе место Травина, что сидит на скамейке запасных. Тема Травина стала доминировать. Посмотрела на часы. Позвонила. Сказала:

– Привет! Мне надо повидаться с вами. Я сейчас зайду. Можно?

– Можно. Только я переехал. – Он продиктовал адрес: в доме, где обитала институтская профессура…

Что-то подсказывало, не надо начинать с вопроса о еже. Я оглядела большую прихожую, застланную ковром. Сняла туфли.

– Зачем ты сняла туфли? – спросил Травин.

– Похоже на мечеть… Я провалялась в нейрохирургии полтора месяца после травмы, а вы ни разу не проведали, не спросили, как я себя имею? Я там была почти мертвой.

– Да. И такой ты мне нравилась больше.

Я обратила внимание, что снова перешла с ним на «вы». Просторная профессорская квартира, прекрасно меблированная, с фортепиано, книжными шкафами, картинами, с ванной комнатой в половину корта, облицованной черным мрамором, с черным джакузи, похожим на внедорожник без крыши, явно не нравилась мне. И Травин, в дорогом халате Oxford, смотрелся в ней чуждым англо-саксом. Не хватало сигары. И сказала: – Чувствую себя высохшим цветком.

Он вернулся с бутылкой.

– Ну да, – сказала я, наливая себе. – Cura te ipsum.[88]88

Исцели себя сам (латынь)

[Закрыть]

По тому, как Травин выпучил на меня глаза и промолчал, подумала, что снова сказала глупость. И старалась понять, какую именно. Лучшим решением было сменить тему. Я сменила:

– Ладно, Травин! Отдохните от той мысли!

Он расхохотался и принялся пускать пузыри:

– Длительное общение с новоиспеченным директором института не прошло бесследно.

«Да пошел ты!» – хотела сказать, но сдержалась. Мяч был на его половине корта.

– Ты в совершенстве овладела его словарем, – снова начал заходиться от смеха Травин. – Как тебе удалось? Научишь?

– Стараетесь скрыть восторг от моего прихода? – зло поинтересовалась я.

– Ничуть, – обрадовался он.

– Тогда скажите, где мой еж?

Он сразу посерьезнел:

– МаркБорисыч пожил у меня неделю, а потом я отправил его в Виварий.

Мне трудно было понять, о чем говорит Травин. Как еж оказался у него в квартире? Кто ему разрешил отправить ежа в Виварий? Чем дольше я размышляла, тем больше копились вопросы. Вспомнила Сангайло и спросила:

– Это случилось до или после?

Травин стоял с бутылкой в руках. И по тому, как держал ее, поняла, что умирает от желания выпить. Только пить не стал. Поставил бутылку и сказал:

– Вместо… Жизнь человека, особенно такого, как ты, есть непрерывная попытка понять и интерпретировать события, происходящие с ними. Для этого он подставляет в матрицу своего бытия в виде текстов вариации собственных состояний, которые и выступают для него в качестве оценок. Понимаешь?

– Нет.

– Ну вот, например, можно сказать: «То, что ты думаешь о еже, есть способ существования МаркБорисыча». Поняла?

– Не очень… Проводите меня в Виварий. Хочу забрать ежа.

– Ночь на дворе. Виварий заперт.

– Позвоню заведующему. Откроет…

Даже самый благополучный институтский Виварий пахнет собачьим горем, потому как все они прекрасно понимают, что их ждет. Этот запах обычно сдабривается духом всегда несвежей собачьей еды и испражнений. Наш Виварий, несмотря на все старания ТиТиПи, навидавшегося стерильных американских собачников с едой в пакетах и специальными поддонами на полу, валялся где-то в середине списка. Хоть менял заведующих по два раза в год…

Мы поднялись на второй этаж, где были клетки с мелкими лабораторными животными. Заведующий повозился с ключами. Открыл одну. Отошел в сторону.

– МаркБорисыч! – позвала я осипшим голосом. – МаркБорисыч! – Сонный еж неохотно подошел к дверце и, не открывая глаз, подвигал носом. И узнал, потому что оживился, встал на задние лапы и принялся пыхтеть.

Я взяла его на руки. Он подрос, достигнув размеров среднего кота. Но был таким легким, что не верилось. Казалось, в нем одни колючки. Я проговарила удивленно: – Как тебе удалось, дружок, протянуть так долго на мухах одних? – Погладила брюшко. И поняла вдруг, что МаркБорисыч беремен. Этого не могло быть. И не только потому, что всю дорогу держала его за мужчину. Окрест вообще не было живых ежей.

– Травин! – сказала я шепотом: голос так и не вернулся. – Он беремен.

– У тебя такое лицо, будто это случилось с тобой.

– Надо срочно делать УЗИ.

– Думаю, до утра он потерпит, – сказал Травин и добавил: – Дай я посмотрю живот. – Но еж был категорически против осмотра. Мне с трудом удалось уговорить его. – Ну… тут ты права, – заявил Травин после осмотра.

– Но это невозможно! – Ко мне вернулся голос. Показалось, что дырявая крыша снова едет, выставляя напоказ пульсирующий мозг. Я положила ладонь на темя и сказала:

– Начинаю понимать, что вы имели в виду, когда говорили про тексты вариаций состояния бытия. Только почему еж беремен без всяких на то усилий и причин. Я даже помыслить не могу об этом? Молчите? Забираю ежа с собой. В Виварии снова воруют еду и не кормят животных.

Травин проводил меня до аспирантского общежития.

– Зайдете? – Он промолчал. – Тогда прощайте. Завтра улетаю в отпуск на неделю, – сказала я и двинулась к подъезду.

– Стой! Ежа забирешь с собой?

– Травин! Миленький! – опомнилась я. – Пожалуйста, возьмите его к себе. Подержите дома недельку. Ему понравится.

Он подошел. Принялся извлекать из моих объятий ежа. Рука под одеждами коснулась груди. Дернулась, но тут же вернулась, и, чуть помешкав, осторожно обхватила грудь… Для него это было, наверное, доблестным поступком. Мне подобное геройство показалось сюрпризом. Еще большую неожиданность я почувствовала, когда он поместил всю грудь в ладонь. Взрослая женщина, я никогда не испытывала ничего подобного. Вместе с горестями, неопределенностью и заботами, нынешними и теми, что еще предстояло прожить, исчезло земное притяжение, а вместе с ним исчезло злобное завистливое существо, поселившееся во мне с недавних пор. С МаркБорисычем, Травиным и его ладонью на груди, мы перебрались сначала в квартиру хирурга, а потом в Зазеркалье, праздничное и беспечное. Поднялись над землей и полетели. Я подставила губы для поцелуя и почувствовала, как проникает в меня сумасшедшее и такое мучительно прекрасное желание, противиться которому нет сил и не хочется совсем. Тайное пока для Травина, оно не было откровением для меня и многоцветных бабочек, которые полетели вместе с нами, наплевав на мороз, и шелестели крыльями, и что-то шептали.

Возвращаться на землю не хотелось. Казалось, еще немного… казалось, достаточно закрыть глаза и ничего не делать, и чудесное желание навечно поселится во мне. Только ничего не делать в такие моменты труднее всего. Стоит лишь кончить… простите, испытать оргазм, как волшебные ощущения отступают или становятся совсем не теми, чем были несколько минут назад…

Но в этот раз случилось чудо. На нас двоих осталось одно тело, и одна душа осталась. И воспарила душа к таким высотам, куда крики и стоны уже не долетали. Лишь одна маленькая смерть следовала за другой… «I wish I could fly»[89]89

Жаль, что не летаю.

[Закрыть] – мысленно кричала я. Интеллектуальное и животное, и нечто, называемое духовным, объединились в одно прекрасное целое.

Травин управился с делами. Спустился на землю. Опустил меня. Потянулся губами: – Что это было?

«Притворство двух взрослых людей», – хотела ответить я, и сказала: – Травин, миленький! Я пересохла.

Он встал. Нащупал бутылку, которую предусмотрительно оставил на полу. Отпил. Протянул мне. А я, будто только что упала с небес на землю, спросила:

– Вы что-то принимаете? – Получилось не очень удачно.

– Да, желаемое за действительность, – ответил он.

И тогда, чувствуя себя последней дурой, надолго припала ртом к горлышку в старании прочистить мозги.

Я пришла в себя под утро, снова став высушенным цветком. Молча лежала и слушала, как шелестят во мне засохшие лепестки. Нащупала рядом Травина. Поняла, что волшебные чувства никуда не делись, что по-прежнему люблю, что никогда никого не любила так, как его сейчас, что любовь создала такое доверие и такую страсть, что в ней не осталось мета для предрассудков. И начисто забыла, что это чисто детдомовская привычка: сильнее всего любить того, кто рядом, кто под рукой. И сказала:

– Я опять пересохла.

– Сейчас принесу.

– Это была метафора, – сказала я. – Мне надо принять душ. Можно попользоваться вашим черным тазиком?

Стоя под душем, я размышляла о том, что, пожалуй, впервые за всю свою детскую и взрослую жизнь занималась любовью только потому, что очень хотела этого. А потом вдруг подумала, что вместе с Травиным и ежом попала в ловушку, расставленную кем-то умелым. Ловушку на троих. И что добром это не кончится. Хотела поразмыслить, кто устроил западню и зачем, когда все можно было сделать просто. Без сумасбродств, лжи и чудовищных усилий, включая взрывы и прочие безумства, накрывшие с головой институтский муравейник. Но кто-то, проницательный и умелый, затеял со мной игру, не сообщив об этом. И я повелась, принимая многие события за чистую монету, как норму, не жалуя анализом. Это была почти тотальная вседозволенность: хошь на свидания в фсб, хошь в ресторан или на курорт, хошь с иностранцами тусуйся. И с другой водой делай, что хошь, никто с тебя за это не спросит. И деньги появились большие по моим меркам. Власти и институтская администрация стали относится почти по-человечески. Так не бывает, потому что власть и деньги в стране портят любого до неузнаваемости. Как удержаться от соблазнов?

И тут, через трепанационное отверстие в теменной кости, в мозг проникла другая мысль, такая же бредовая поначалу: «Вот уже полгода я таскаю в сумке два артефакта – два контейнера с другой водой. И ни разу не вскрыла, не пролила воду в себя или Дарвин, хоть поводов было – отбавляй. И никто… никто не озаботился их судьбой, не отобрал, даже не попытался. Будто артефакты перестали интересовать урюпинскую и мировую научную общественность, и власть, в лице кремлевских постояльцев, и охочих до вечной жизни людей из фсб. А с парой картофелин в сумке, я должна была чувствовать себя, как на минном поле, но не чувствовала.

И, как была голой и мокрой, выбралась из черного мраморного тазика и бросилась на поиски «Фурлы», до смерти напугав Травина. «Фурлы» не было. Зато в прихожей спал еж, погрузив живот в травинскую кроссовку.

«Значит, сумка дома, – успокоилась я. – Только оставлять ее там нельзя. И решила послать Травина за сумкой прямо сейчас. Но ему, как оказалось, меньше всего хотелось отправляться за сумкой, потому как изрек нравоучительное:

– Думаешь, путь к сердцу мужчины лежит через желание унизить его.

– Хорошо, – согласилась я. – Давай! Только по-быстрому… как ежи.

– Смущайся иногда, – попросил Травин. Справился с конфузом и добавил: – Боюсь, по-быстрому не получится, но до начала регистрации на твой рейс мы управимся. И мы снова принялись управляться… А когда управились, он сказал:

– Знаешь, Розанов писал, что половая страсть есть сила совершенно неодолимая. И что существует только одна другая сила, которая с ней справляется. Знаешь, какая?

– Знаю.

Он вскоре вернулся с «Фурлой» подмышкой и, глядя на аккуратно застланную кровать, заявил:

– А теперь – по-быстрому.

– Теперь ты скажешь, где хранишь картошку? Под раковиной? – Я перешла на «ты» и держала в руках две картофелины с другой водой.

– Я не держу картофель дома, – заважничал он.

– Травин! Ты немедленно купишь пакет с картошкой, спрячешь внутри контейнер с другой водой и положишь в шкаф под раковиной. И запомни: я попала в западню. Может быть, нас там даже трое.

– С арифметикой у тебя хорошо, – улыбнулся Травин.

– Но чтобы западня не захлопнулась, – продолжала я, – постарайся не делать резких движений. Не перебивай. Знаю, картофелины не съешь.

– И беременного ежа на улицу не выброшу, – поддержал он.

– Прости меня, пожалуйста, Травин, – сказала я после паузы. – Я по уши в дерьме, в своем и чужом, и не по своей воле. Не знаю, кто станет разгребать это… Нет, я хотела сказать, что по уши влюблена в тебя, хоть веду себя, как последняя сука.

– Будем считать, что ты моя сука, – успокоил он.

– Тогда у нас есть еще полчаса.

Полчаса растянулись до вечера. Я торопливо чистила зубы, потом натягивала сапоги, думая о вечном, когда Травин спросил:

– Что будешь делать, когда вернешься?

– Неважно.

– Это важно для меня.

– Стану писать на оголенный провод…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.