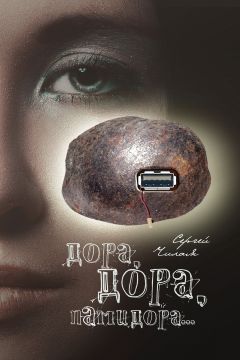

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)

Глава 5

Эхо взрыва на яхте в Майами еще долго преследовало нас. Сначала в самолете, дребезжащем и тряском, что летел из Нью-Йорка в столицу, и постоянно проваливался в воздушные ямы над океаном. И мы тряслись и проваливались вместе с ним, вспоминая случившееся. Возможно, из-за страха Дарвин неожиданно заявила:

– Зови меня на «ты», Никифороф. Я у тебя одна осталась. Ты у меня, тоже.

Страх жил в нас и дома, в урюпинске, когда вернулись. В институте, в Лэбе, на теннисных кортах. Я ждала прихода следователей, полиции: нашей или американской. Готовила защитительные речи и не находила аргументов, которые могли оправдать подрыв яхты и наше распутство заграницей. Распутство, недостойное ученых, компрометирующее страну. Хотя сама была простой лаборанткой и не несла ответственности за порушенные православные идеалы и секулярные ценности урюпинского научного бытия.

Только выпив, я могла ненадолго забыться, уверовав, что все случившееся в Майами приснилось. Как приснилось Вере Павловне в первом сне тяжеловесного романа Чернышевского «Что делать?». Будто открыла она швейную мастерскую, стала вершиной в любовном многоугольнике и причиной мнимого самоубийства. А потом вместе с певицей Бозио читала дневник, который никогда не вела.

Тема другой воды стала табуированной в институте. Но я осязала ее присутствие так же остро и тревожно, как еж Марк-Борисыч и бигли с их чувствительными носами. И не могла взять в толк, почему Дарвин остановила исследования. Не стало работы, из-за которой мы сутками торчали в Лэбе, оценивая эффекты другой воды в композициях ограждающих растворов, трансплантируя размороженные органы биглям или проводя исследования in vitro. Операционные простаивали за ненадобностью. А челядь коротала время за игрой в преферанс по маленькой, но на доллары: айфоны и прочие гаджеты на территории лаборатории были запрещены.

Странно, но после сенсационного доклада в Штатах, у нас в стране ничего похожего не случилось. Будто не было доклада или не было страны, которую представляла Дарвин.

Порой мне казалось, что колба с живой водой стоит на подоконнике в Лэбе, будто открытая упаковка молока. Это знание делало меня другой. Я становилась проницательной и независимой в суждениях. Хотя, кому интересны суждения простой лаборантки? Даже те, что касаются другой воды.

Но другая вода влияла на меня так заметно, изменяя физиологию возбудимых клеточных мембран, что пугалась порой. Во мне вызрели способности и возможности, по сравнению с которыми проделки экстрасенсов, показываемые ящиком, казались детской забавой. Я сразу находила машину, в багажнике которой спрятали человека. Видела болезни в людях не хуже магнитно-резонансного томографа. Угадывала мысли. Могла навязать свои. И желания тоже.

Я не делалась лучше или умнее. Не возвышалась над челядью Лэба. Просто становилась другой. И тем заметнее, по крайней мере, для себя, чем дольше длилось мучительное ничегонеделанье в институте.

Дарвин, которую я понимала и знала лучше, чем себя, испытывала те же чувства. Она не стала ближе или добрее после возвращения из Майами. Никогда не обсуждала случившееся на яхте. Не задавала вопросов. А у меня их накопился вагон. И все требовали немедленного ответа. И главный среди них: почему фантастически важная проблема другой воды попала под запрет? И почему Тихон дал команду взорвать яхту Бена с людьми на борту? Хотя моральные аспекты взрыва яхты не слишком беспокоили меня. Ключевым словом здесь было «почему?».

А массивные дозы алкоголя, что продолжала распивать с Зиновием Травиным, не столько притупляли болезненное любопытство, сколько распаляли его. И тогда была готова, как есть пьяной, отправиться к Дарвин или ТиТиПи и, нахмурив брови, требовать, чтобы выложили правду-матку и разрулили косяки.

Мне не давало покоя, что в недрах письменного стола Дарвин скрывается капля другой воды, способной поднять современную медицину на небывалую высоту. Воды, сулящей успехи в решении еще более значимых для человечества проблемах, чем медицина. Таких, как энергетика, физика, космология, транспорт. Проблем, способных в корне поменять жизнь на планете. Как это случалось с приходом электричества или завершением ледникового периода. И тогда атомная энергетика могла бы стать безопасной и доступной, как коробка спичек… но с возможностями гидроэлектростанции.

Я постоянно возвращалась к теме другой воды, появление которой произошло так же стремительно, как приходят великие научные открытия, которые нельзя предусмотреть. Можно предугадать. Но это право дается далеко не каждому. Только дальше проницательность моя не шла.

А мухи-дрозофилы – Drosophila melanogaster – не то, чтобы дохли от живой воды, но удивительно бездарно не замечали ее. Я, конечно, с самого начала не верила, что они могут вымахать ростом с курицу, но чтобы совсем не реагировать на ее присутствие(?!).

Может быть, это происходило из-за малого числа хромосом у дрозофил. Хотя вряд ли генетический фактор был доминирующим. А может, мухи просто мстили генетикам за более чем столетние издевательства над собой. Видимо, знали: живое существо должно принести себя в жертву, чтобы люди поняли свои ошибки. Эта христологическая концепция восходила корнями к Шекспиру, который убивал героев, чтобы убедительнее донести до публики тексты своих пьес…

На этом траурном фоне случился внезапное: в урюпинск прибыли сразу два представителя заказчика – два пз. В сопровождении охранников, губернатора и толпы журналистов они заявились в институт. Журналистов не пропустили. Охранников тоже. Губернатор с пз остались втроем и смотрелись простаками на фоне вальяжного ТиТиПи, что встречал их у входа. Постояли в пустом коридоре. Торжественно прошагали по этажам, заглядывая в лаборатории, и осели в Тихоновом кабинетике, размером с теннисный корт.

Я не присутствовала при разговоре. Дарвин позвали позже. Она вернулась распаренная и потрепанная. Сказала: – Зайди. – Я зашла Она пересказала содержание разговора. Я поняла, что в этот раз позу тоже выбирала не она.

– Two fucking dolts from kremlin…, – начала она. Остановилась. Двинулась к книжному шкафу за виски. Вернулась со стаканом. Одним. И нервно, и зло, не притронувшись к выпивке, продолжила.

Я смотрела на Дарвин и дивилась ее раздражительности. Визит пз не был запланирован, но они могли навещать институт, когда вздумается. И требовать почти все, что взбредет в голову, потому как не хуже нас знали, откуда брались деньги на строительство института, оборудование и финансирование научных работ. Я не сразу поняла причину тревог Дарвин.

А два пз в один голос, совсем не строго и не категорично, сулыбкой даже, сообщили ТиТиПи, что забирают Изделие с собой. И предложили подготовить образец и документы с результатами исследований. И, чтобы отчет был максимально насыщенным и сбалансированным. Эта последняя формулировка, которой их, видимо, специально обучают в кремле, действовала на меня не слабее чилибухи. И на все про все – два дня.

– Мы сами продолжим исследования Изделия, – сказали они.

– В кремле? – единственное, что нашелся сказать растерявшийся Тихон.

– Страна наша большая, – воспользовались промашкой пз. – Исследовательских институтов много.

Тогда Тихон наплевал на репутационные риски и попробовал потянуть одеяло на себя:

– Изделие не доработано. Оно просто сырое пока… мокрое… и не готово к исследованиям. – Но текст его заявления прозвучал неуверенно, особенно интонационно. Перестав улыбаться, пз посуровели и теперь уже вперемежку, не хором, напомнили, что не следовало вести Изделие в Штаты и докладывать там первые результаты. И что он, Тихон, сам должен понимать, почему? И что этот вопрос еще будет обсуждаться. И что обсуждение может грозить неприятностями. Я слушала Дору и думала: «Какая удивительная осведомленность у них. Вот они, вещественные знаки невещественных отношений».

Дарвин налила виски в стакан. Выпила. Налила еще.

– Не усугубляй, Дора, – заметила я. – Они могут еще раз вызвать тебя на ковер. – Мне было приятно называть Дарвин Дорой и обращаться на «ты».

– Пойдешь вместо меня. Эта публика не в состоянии отличить профессора от лаборантки. Мы для них электорат. Все на одно лицо, Продажные безответственные интеллигенты-космополиты, лишенные патриотизма, без присущей нашему народу духовности и преданности стране, то есть, им, значит. – Дарвин наполнила стакан и сказала едва слышно прямо в ухо: – Не хочу, чтобы они стали долгожителями. Подумай, как уберечь от них Изделие?

Я пыталась втолковать ей, что в соответствии с договором Изделие – их собственность. И что неисполнение обязательств по договору карается законом. А если заказчик – кремлевская публика, то лучше не дразнить тамошних гусей.

– Ты, правда, хочешь, чтобы эта публика жила вечно? – поинтересовалась она с таким напором, что меня чуть не сдуло с кресла. – Who the fuck are they?[39]39

Кто они такие?

[Закрыть]

– Господи, Дора! Пусть живут. Не хрен делать! Сегодняшняя жизнь меня устраивает вполне. Я готова прожить при этой власти до глубокой старости, пока смерть не разлучит нас: меня и власть, если последняя не успеет поменяться. Твой уровень житья на порядок выше. Чего тебе неймется? Есть профессиональные политики. Есть такая же профессиональная оппозиция, если слово профессиональная понимать не слишком буквально. Пусть они воюют с властью. Пусть парятся. Мы обе понимаем: Изделие и бессмертие – вещи совершенно не связанные пока, как не связаны с политическими режимами сезонные перелеты птиц.

В дверь постучали:

– Профессор Дарвин! Вас просит к себе директор.

– Иди! – сказала Дора.

Я пошла. И пока шла, думала: «Господи! Еще вчера я мыла пробирки в Лэбе, а сегодня…». Дальше думать не хотелось. Шла и бормотала под нос: «У стен кремля она пасла гусей. Король решил, что женится на ней».

Они сидели в деловой части Тихонова кабинетика. За длинным переговорным столом. Чистым и голым: ни журналов, ни книг, ни листочка, даже соринки. Только чашки с чаем и кофе. И ваза с печеньем.

– Ты не во время, Никифороф. Я занят. Где Дора? – напустился на меня ТиТиПи. И вид его не сулил хорошего.

– Профессор Дарвин оперирует больную с тяжелым панкреонекрозом, – выпалила я. И, предупреждая следующий вопрос, затараторила еще сильнее. – Там тромбоз артерии панкреатика. Она пошла на тромбэктомию.

– Сможешь доложить состояние дел в Лэбе на данный момент?

– За тем и пришла.

– Это Вера Павловна Никифорова, – представил меня Тихон. Я чуть не наделала в штаны. Первый раз в жизни он правильно назвал мою фамилию. И отчество. Оказывается, знал. – Помощник профессора Дарвин. Ее правая рука.

– Здравствуйте, правая рука, – хором сказали пз, будто заранее готовили экспромт. – Садитесь и расскажите нам…

«Если начнут расспрашивать про Майами, мне не выдержать этой пытки. Я расскажу им все, что случилось там, – думала я.

– И как Тихон велел взорвать яхту, тоже. Я не Зоя Космодемьянская и не…».

– …насколько серьезно то, что вам удалось получить в лаборатории? Что это – рационализация, изобретения, открытие? Что?!

– Они говорили хором и удивительно слаженно. И я понимала, что без предварительной подготовки. Неужели так одинаково мыслят? И словарь один на двоих? И выражение вседозволенности и безнаказанности, одухотворяющее лица. Two big cheese.[40]40

Две большие шишки.

[Закрыть] Я такого не видела еще. Посмотрела на Тихона, которого пучило от уважения к высоким гостям и собственных успехов. Напряглась и услышала в голове, как он молча, не раскрывая рта и не шевеля губами, произнес: «Открытие, дура!»

– Открытие, дура, – сказала я. Они не все поняли, однако насторожились.

– Открытие, говорите? Можете по памяти или близко к тексту прочесть его формулу?

Мне не надо было больше смотреть на Тихона. Я могла спиной слышать его речи-подсказки. И сказала: – Могу. – И начала читать им формулу открытия. Все эти бесконечные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с разделительными и соединительными союзами, придаточными предложениями, деепричастными оборотами, описывающими формулу. Им, похоже, было не все понятно. Остановили на полуслове:

– Патент на открытие готов?

Я ожидала молчаливой подсказки Тихона, но он лишь перебирал в голове варианты ответа и не находил оптимального.

– Патент находится в работе, – сказала я. – Это трудоемкий процесс, в котором кроме персонала лаборатории участвуют патентоведы, юристы… даже лингвист. Нам понадобится несколько дней, чтобы закончить работу.

– Мы можем взглянуть на воду живьем?

«Можете», – сказал Тихон.

– Можете, – повторила я и встала. «Сиди», – завозился Тихон за столом. Я чуть не повторила следом.

– Давайте сделаем это позже, когда освободится профессор Дарвин, – громко сказал ТиТиПи. – Она руководит лабораторией, в которой было сделано открытие. И принимает непосредственное участие в самих исследованиях. – Странно, в присутствии пз Тихон заговорил тяжелым канцелярским языком, что прижился в последнее время. Они дружно закивали. – А пока на выбор: знакомство с институтом или завтрак, как у Ренуара, – на траве.

Я знала, что они выберут завтрак. Я слышала это в их головах. Но они хором сказали: – Знакомство…

Тихон благосклонно смотрел на меня, улыбался и благодарил глазами: – Вы свободны, Вера Павловна!

– Подождите! – сказал один из пз. Они оба были почти неразличимы и напоминали два дорогих кожаных чемодана от мирового брендового производителя. И темные костюмы были из известного на весь мир дизайнерского дома. Отличались галстуки. Узкие селедки серого и голубого цвета были куплены, скорее всего, на бензоколонке. – Можете своими словами коротко пересказать идею открытия? – атаковал серый галстук.

– Идея – это то, чем определяются факты, составляющие суть открытия, – сказала я, чтоб не париться. Тихон пристально посмотрел на меня. – Факты, заслуживающие внимания, перечислены в формуле изобретения. Хотите, чтобы повторила. Своими словами нельзя.

– Тогда попробуйте передать ощущения от контактов с другой водой. – Серый галстук лез напролом.

Я улыбнулась, посмотрела на Тихона. Его по-прежнему пучило от уважения к гостям, от гордости за институт, за открытие. Он не без основания считал его эпохальным. И с трудом сдерживался, чтобы не надувать щеки. И не знал, что рассказать высоким визитерам, а что утаить.

– Другая вода – это почти мыслящая материя, которая способна обучаться, познавать самое себя… чувствовать, – сказала я.

– Что чувствовать? – воскликнули пз хором.

– Симпатию к человеку!

– Ваши ученые смогли познать эту материю?

– Вряд ли мы можем познать то, что выше нас.

– Вы хотите сказать…

– Для идентификации Бога, его симпатий, антипатий и чувств, эксперимент, как это делается в науке, поставить нельзя. Бога можно любить или не любить. Я…

– «Там, за нигде, за его пределом – черным, бесцветным, возможно, белым – есть какая-то вещь, предмет…, – начал с авторским придыханием, чуть подвывая в подражании Бродскому, серый галстук. А синий продолжил. И совсем не хуже:

– …Может быть, тело. В эпоху тренья скорость света есть скорость зренья; даже тогда, когда света нет».

– Оставим богословие и поэзию, – ТиТиПи старался перехватить инициативу. Ему на помощь пришел губернатор, до поры не проронивший ни слова. Такой же высокий и грузный, как ТиТиПи, только лет на двадцать моложе, губернатор шевельнул телом, поколебав жир на щеках и шее, и сказал. Нет, не сказал, а медленно произнес, акцентируя каждое слово:

– К всеобщему счастью, господа, и удовольствию, самые значимые вещи на свете, такие, как творчество, самопожертвование, любовь, доброта… тоже далеко не технологичны. Тонкие и невесомые они не нуждаются в дополнительных исследованиях для подтверждения своего присутствия на земле.

«Господи! Эта публика выучила умные слова, и поди разберись теперь, кто придурок, а кто нет», – подумала я и сказала:

– Эксперименты по идентификации этих нетехнологичных вещей-понятий человечество проводит ежеминутно, ненавидя и любя, жертвуя собой и предавая… Простите, господин губернатор. Слова мне никто не давал.

– Нет, нет! – сказал серый галстук. – Продолжайте.

– Спасибо! Только мне нечего добавить.

– Тогда добавлю я. – Серому не сиделось. Или он так кадрил меня. Только чего кадрить. Просто помани. Я легко достаюсь почти каждому-всякому. А серый говорил уже что-то. Я прислушалась:

…Разве Бог дает нам благополучие в ответ на наши просьбы? Он дает только возможность получить его. Проще говоря, дает возможность заработать. – Он повернулся ко мне: – Вы преуспели, Вера Павловна, за эти сорок минут. По крайней мере, в моих глазах. И очень сильно.

«Дурень, – хотелось сказать мне. – Я и так твоя. Без кадрежки. Бери и пользуйся. Только веди себя прилично».

А ТиТиПи не сумел перехватить инициативу, однако благосклонно поглядывал на меня, на гостей. Вздохнул облегченно. Откинулся на спинку кресла. «Тихон – крепкий хозяйственник, – думала я текстами ящика, двигаясь к двери. – И один принимает все решения, потому как развалил социальные институты в городе. И в своем собственном институте тоже. При отсутствии конкуренции каждое его слово, каждое решение воспринимается, как пророчество. А Дарвин и я? Кто мы? Мятущиеся дуры от науки?».

Я застала Дору в ее кабинете. Еще час назад она была сильно пьяна. «Let's get shitfaced», говорил Бен на яхте, вспомнила я. А сейчас в новом платье – когда она успела переодеться? – совершенно трезвая, пила чай с вишневым вареньем, как на даче. И помахивала ногой такой же прекрасной и совершенной формы, как итальянская туфля Tod's, что висела на кончиках пальцев. Посмотрела на часы:

– Что так долго?

– Говорили о богословии и непознанной материи. Мне кажется, они не похожи на обычных кремлевских замухрыжников, которых живописуют оппозиционные каналы. Не крошили батон. Не долбали меня, хотя прекрасно понимали, с кем имеют дело. Симпатичные люди, живущие в роскоши, знающие себе цену, воспитанные, обремененные лишь важными государственными делами, которые не умеют решать. Власть, сила и твердость духа, а еще преданность верховному правителю так и лезут из них. Хотя о правителе не сказали и слова. От ТиТиПи до них такая же дистанция, как от Евсея до полковника Сангайло. Их не провести, не обвести вокруг пальца. А Изделие заберут с собой. Точно! И заявку на открытие тоже. Это их главная цель. Не отступятся. Разрешения спрашивать не станут. ТиТиПи не та фигура, которая может противостоять им.

– Мы с тобой противостоять будем… и челядь Лэба.

– Челядь и пальцем не пошевелит. Они давно пляшут под дудку столичного выкормыша Валентина. А тот гонит волну. Челядь против тебя настраивает. И главный мотив… Знаешь, что превалирует в его резонах?

– Знаю. Он крысится из-за полугодовой премии. Возможно, я передумаю и возмещу ущерб.

– Можешь начинать прямо сейчас. Только это не главная фишка. Он полагает, что открытие – заслуга всех ученых Лэба. Поэтому в авторах должны ходить не только ты с Тихоном. Сечешь?

– То the emergence of other water this fucking dolt has nothing to do.[41]41

Этот сукин сын палец о палец не ударил для получения другой воды.

[Закрыть]

– «Fucking dolt» у тебя звучит, как своенравный, не более. А он просто мелкобуржуазный сукин сын, хоть знает, что без нас всех, без наших стараний, без «Барселоны»… ну и без грозы, конечно, хрен бы, что получилось с живой водой. Изделие – работа многих рук, – сказала я, понимая, что речи мои – полное фуфло для Дарвин. Что открытия делают одиночки и счастливый случай, а не трудовые коллективы, вроде нашего. Но она, похоже, услышала и поняла правильно, потому что сказала, поглаживая пальцем крошечный пенис чугунного мальчика на столе:

– Ты права, к сожалению: другая вода результат многих рук, но не голов. Сколько времени у нас в запасе? Два дня? Собери публику. Я поговорю с ними.

– Только не начинай с обещания полугодовых премий…

Мы заседали в малом конференц-зале.

– Челядь! – сказала Дарвин. – Нам удалось получить результат. Нет! Мы сделали открытие. Совершили его! Я – про Изделие. Возможно, вам известны не все эффекты другой воды, как и мне. Но не трудно догадаться, что у этого открытия блестящие перспективы, способные кардинально поменять не только нашу с вами жизнь, но жизнь всего человечества. За ним приехали представители заказчика, который исправно финансировал не только исследования, но и наше безбедное житье-бытье. Многие из вас просто удовлетворяли свое научное любопытство. А те, кто не удовлетворял, находили другие источники развлечений. Многие преуспели на этом пути… Только заказчик руками пз собирается забрать Изделие в кремль для перепроверки результатов и продолжения исследований.

«Зачем Дора впаривает им пустое?», – думала я, понимая, что тексты ее – полный высад. Что мы обе перестали отличать личную подлость от государственной. Но не могла не любоваться ею вместе с челядью, которую Дарвин продолжала грузить негодными аргументами:

– Не стану говорить, кто заказчик. Это секрет…

– Полишинель знает все про ваши секреты, – сказал Валентин, и челядь загудела, погрязнув в комментариях. Когда пришли к всеобщему взаимопониманию, что так звали слугу в одной из пьес Мольера, все успокоились. А Дарвин еще не приступала к главному. И не приступит, пока будет двигаться по этой дороге. «Пора выбирать маршрут», – думала я.

Физики Лева и Рома, с которыми бродила ночью по сгоревшему «Массачузету» в поисках Изделия, разом подняли руки из задних рядов. Дора сделала вид, что не видит. Прошлась походкой Ассоль, которой повезло с «Алыми парусами», по подмосткам, где стояла трибуна, похожая на подставку для нот, и одинокий стул. Позволила челяди поглазеть на пластичное, как у большой кошки, тело без халата. А одежды – как она это делала? – только обнажали и подчеркивали прекрасные контуры. Ей этого показалось мало. Спустилась в зал, попросив по дороге Леву с Ромой опустить руки, чтобы не загораживали свет, и сказала или спросила, поместив голос в самый нижний регистр своего диапазона:

– Вы хотите, чтобы нынешний верховный правитель и его челядь жили вечно? Чтобы озабочивались лишь сохранением своей власти, здоровья и богатства? Чтобы народонаселение пребывало в нынешнем своем состоянии, лишенное свободы, культуры, науки, истории? Чтобы погружалось все глубже в равнодушие, пьянство, патриотизм, в обожание правителя? – Дарвин грузила челядь с непринятым в таких делах старанием. Мне казалось, переигрывает.

– Поданные сами норовят встать на колени. У них нет запроса на правду, на честные выборы, на свободу, на контроль власти, – удивил Валентин.

– А у нас есть?! – взвилась Дарвин. – Или мы, как большинство, что пребывает в патриотическом оргазме, поведемся на лажу про великую страну, перманентно встающую с колен? Нынешняя стабильность бесправия и беззакония, когда непонятно, что будет – лишь начало большого пути, по которому идем, чтобы прийти туда, откуда только что выкарабкались с трудом: к сталинскому режиму с его репрессиями. И появится новый «усатый горец», еще более усатый и жестокий, и более любимый. И снова ГУЛАГ, и расстрелы, и бесправные жены, и дети политзаключенных, и восторги поданных, умирающих от любви к тирану.

Я слушала скучный треп Дарвин про власть и права человека, и думала: вряд ли она сможет подвигнуть челядь на рискованный подвиг в угоду своим сомнительным нуждам. Даже несмотря на потрясающее умение превращать препятствия в свой ресурс. Легче переупрямить кота.

А Дарвин никак не надоедал собственный монолог:

– Вдумайтесь в аббревиатуру вп. Она не случайна. Она настораживает настойчивой, совершенно невероятной… какой-то странной необходимостью сделать так, чтобы владелец этих инициалов вечно правил страной. Потому что без него нет страны. И чтобы страна была, верховный правитель должен стать вечным правителем, вечным постояльцем кремля. Вы действительно хотите, чтобы верховный правитель вечно правил нами? Вы хотите этого, чуваки?!

– Жить вечно не должен ни один верховный правитель! Не только наш! Даже самый либеральный и демократичный. Даже если его власть жестко ограничена конституцией, парламентом и судом, – сказал Лева, не успевший опустить руку.

– Это была ключевая фраза, Лева! – сказала Дарвин. – Для всех. Для меня тоже. Опусти руку, наконец. Есть еще одна ключевая фраза, главная, до которой дело не дошло пока.

– В средние века царствующим особам просто отрубали головы, чтобы не засиживались на троне, – поддержал тему Рома.

– Теперь вместо гильотины существует общепринятый регламент царствования: два срока. Не более. Если больше – правитель обрастает мхом, вступает в коррупционные связи со своим окружением, манипулирует им или окружение манипулирует правителем; ищет и находит любимцев, казнит неугодных, милует… и постепенно скурвливается, теряя контроль над страной, над собой. В успешных странах это правило соблюдается. В неуспешных верховные правители ищут и находят лазейки, позволяющие нарушить табу. Или просто плюют на ими же придуманные правила, закрепленные конституцией, и правят до гробовой доски. – Лева выдохнул и добавил: – И получается плохо. Но народ тащится и любит своих тиранов.

– Наша жизнь – выживание приспособленных. Почти по Дарвину, однофамильцу нашей начальницы, – сказал Травин. – Если мы убережем Изделие от кремля, это не значит, что поможем населению. Мы не поможем, даже если дадим каждому по бутылке другой воды.

– Аплодисменты! – сказал Лева.

– А что ему надо, народонаселению? – спросила я, потому что никогда не интересовалась этим вопросом.

– Ему надо, чтобы власть и такие, как мы, оставили его в покое.

– А разве мы – не народонаселение? – снова спросила я. В зале стало тихо. И чем дольше длилась пауза, тем глубже становилась тишина. И Дарвин не торопила с ответом. Вернулась на сцену. Села на стул, положив ногу на ногу, и бедро во всем своем великолепии, от колена до паха, принялось слепить глаза.

«В массе люди глупее, чем поодиночке», – подумала я и сказала просто так, чтобы сказать что-нибудь для затравки:

– Предлагаю убить одного из пз.

– Без предупреждения? – изумился столичный гений.

– Это и будет предупреждением, – улыбнулась я, вспоминая Терри Пратчетта.

– Настоящая Вера Павловна, твоя тезка из «Что делать», была такой же дурой. Поэтому Рахметов предпочитал спать не на ней, а на доске с гвоздями.

– Не пучься! Он был мазохистом и импотентом, твой Рахметов. Сечешь? Просто имитировал эрекцию, как многие из вас сейчас имитируют любовь к власти, мэру и к науке. – Я тоже начала заводиться.

– Откуда тебе это известно? – поинтересовался Лева.

– Ей родители рассказали, – пояснил Рома. Зал заржал.

– Давайте передадим Изделие в ВОЗ, – погрозила кулачком биохимик Леночка Волкова, по прозвищу Барби, дочь губернатора урюпинской губернии по совместительству. Она действительно походила на Барби, если бы не слишком большой рост и темные маленькие глазки, посаженные так близко, что касались друг друга ресницами.

– За всеми нами так начнут следить специальные службы, что тебе не пронести через таможню прокладку между ногами, – с ходу отвергла ее предложение Дарвин.

– Я считаю несправедливым замыливать Изделие или виснуть с его передачей пз, – сказал кто-то из инженерной службы. Их было слишком много там. И не все обладали внешностью. – Они заплатили за него, – продолжал загонять инженер.

– Это не их деньги, – возразил его коллега, тоже без внешности, только длинные немытые волосы по краям отсутствующего лица.

– А чьи?!

– Наши с вами.

– Это обнадеживает.

– Кстати, Чернышевский, автор корявого романа «Что делать?» с другой Верой Павловной, написал гениальную фразу про нацию, которая ради выгоды…

– Не грузи! – перебила я.

– Нет! Пусть продолжает, – потребовала Дарвин.

– Цитирую по памяти, – сказал чувак из инженерной службы, будто лампочку ввинтил: – «Случаи, когда отдельная нация попирает ради своей выгоды общечеловеческие ценности или отдельное сословие, интересы этой нации всегда оказываются вредными не только для стороны, интересы которой были нарушены. Страдает и сама нация, которая надеялась доставить себе выгоду этим нарушением».

«Какого хрена?! Рядовой электрик из инженерной службы», с завистью подумала я, с трудом усваивая тяжеловесный текст и соотнося его с действиями кремлевских постояльцев.

А дискуссия продолжалась.

– Почему на Запад уходят нефть и газ, добытые на наши деньги? Отдадим их народу вместе с трубами.

– Недра и так принадлежат народу, а вот трубы…

– Власть много чем владеет. Только это не значит, что этим владеет народ.

– Вот водой, например, владеет народ.

– А водопровод принадлежит власти, поэтому она может отключить воду народу. У нас в стране все – дело случая.

– Ахматова говорила: «Бывают времена, когда порядочность сродни подвигу».

– Она еще говорила, что требовать подвига от людей нельзя.

Дискуссия разгоралась на глазах, как костер, политый бензином. И тягомотно полыхала пока без особой пользы, как всякий костер, если ему не удавалось перекинуться на ближний лес или жилые дома.

– А мы сами можем распорядиться Изделием и продолжить незаконченные исследования, чтобы довести их до конца? – поинтересовался кто-то.

Это была ключевая фраза, которую ждала Дарвин, держась за штурвал.

– Можем! – ответила она, поводя телом, будто делала клеточный апгрейд.

– Тогда давайте спрячем другую воду, – предложил физик Лева.

– Тогда заказчик попросит рассказать, где она спрятана, – парировала Дарвин. – Не хуже меня знаете, как фсб умеет задавать вопросы.

– Изделие выкрали американские спецслужбы, – сказала я.

– С них взятки гладки. На симпозиуме в Майами в зале было полно шпионов. Я их узнавала по одежде. Кстати, американцы никогда не потерпели бы к себе такого отношения со стороны власти, которое мы считаем нормальным. Про науку даже не говорю.

Дарвин смотрела на меня и ждала, когда предложу единственно правильное решение, чтобы сразу поддержать его. А я не очень спешила лезть под пули, понимая, что моя роль в возне с Изделием ничтожна, как и роль челяди, возомнившей себя то ли святошами, то ли учеными светилами, признанными международным научным сообществом, включая Нобелевских лауреатов.

Сознание современныхмолодых людей, как и сознание ученых – урюпинских точно – никогда не было обременено поисками истины, чувством справедливости, долга и честностью. Даже не научной честностью – последняя, по большей части, была за пределами сознания, – но хотя бы бытовой.

Только челядь пребывала в восторженном состоянии и не представляла, чем грозит миру появление другой воды. А я парилась высокой моралью и успокаивала себя расхожей фразой: «Побеждает тот, кто первым говорит неправду». И так увлеклась этим занятием, что проглядела настойчивый Дарвинов взгляд. А она молча пялилась на меня. И грузила так требовательно и зло, что я встала и отправилась на казнь. «Казни у нас нет пока», напутствовала Дарвин.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.