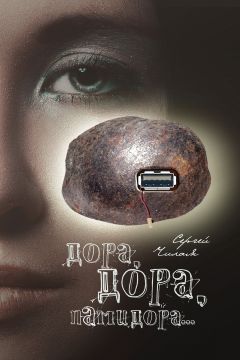

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)

Я до звона в ушах гордилась своим лидерством в тот момент. Властью над чем-то совершенно необычным, что не дается в ощущениях, не подлежит анализу, что подчиняется только мне одной. Как подчиняются Дарвин мужчины и женщины, научные сотрудники… и ненаучные тоже. И снова привычно принялась завидовать власти Дарвин над людьми, забыв о капле. И мысль о том, что зависть – это искаженное чувство справедливости, как говорила когда-то баба Фаня, не приносила облегчения. Встала, собрала всю волю в кулак и сказала строго, как Дарвин, пенявшая нерадивым аспирантам: – Кто ты?!

Публика, не уставшая от чудес, напряглась. Вода не ответила. Только не стало пирамидки. На моей ладони покачивалось Изделие из неизвестного материала, похожее на картофелину, только что выкопанную из земли.

«Значит, – думала я, – эта, познающая себя материя, держит за хозяина меня и симпатизирует мне одной. Но почему, не Дарвин? Она главнее. Она заведует Лэбом. Она гораздо красивее…».

А до Тихона и его семьи постепенно доходило, что случай, именно случай, преподнес нам совершенно невероятный, фантастический подарок, подобного которому не знало человечество. Перед нами был живой артефакт, живое Изделие, которое обещало и славу, и почести, и влияние, и, конечно, большие деньги. Очень большие, как читала я на лице ТиТиПи. И не только деньги. Это, в принципе, был вопрос счастливого будущего человечества, его энергетической и продовольственной безопасности… Мы не знали, как себя вести. И вели, как умели. Как дикари, что живут в дождевых лесах по берегам Амазонки. Как дети дикарей. И все разом или по очереди прикасались к Изделию. Пальпировали, гладили, пытались сжать… Я тоже не знала, как себя вести. И более всего не хотела казаться смешной. И не понимала – перед кем? И успокаивала себя: мы не можем понять то, что выше нас… И слушала, и удивлялась, как умные, хорошо образованные, воспитанные люди теряют рассудок, повстречавшись с неизведанным, и говорят пошлости, лишь бы оттянуть момент признания чуда. Еще не понимая, что сулит им чудо, чем грозит?

А потом возник традиционный для любого собрания вопрос: что делать с Изделием? Я встала и собралась сказать текстами бабы Фани из детского дома моего, что открытия подобного рода – это не столько изобретение колеса, сколько его переосмысление. Что другая вода не может принадлежать ни Тихону, ни Дарвин, ни постояльцам кремля. И что давайте извлекать уроки из случившегося.

«А кому она должна принадлежать?», – хотел спросить ТиТиПи, но не спросил. А матерно и грубо, без повода совсем, заявил:

– Кто тебя спрашивает?! – Хоть я не проронила и слова. – Пошла вон отсюда! Здесь семейный совет, а не заседание партбюро.

Не спросив про партбюро, я встала и двинулась к двери. И услышала спиной, как Старая Сука, переполошив всех, сказала:

– Она останется, мать вашу! Для меня эта девочка – член семьи, черт подери! – И удивила всех и больше всего меня.

Я остановилась и думала: «Только не это. Значит Тихон – отец родной. А Нина Георгиевна? Мачеха? Мать?! Так, что ли?». И вернулась за стол. Публика молчала и, судя по всему, не была готова обсуждать мое членство в семье.

А я вспоминала, как всегда тащилась от удовольствия, когда Старая Сука говорила:

– Черт побери, девочки! – объединяя меня с Дарвин и поучая. – Ругаться матом, это как шахматы: мало знать, как двигать фигуры, надо еще и играть уметь. Дамы вашего круга не должны говорить говно, о…ваю, не е. т, тащусь, пи…ц. Тем более, нельзя произносить вслух названия половых органов в их простолюдной интерпретации. – А сама…

После паузы все вернулись к теме другой воды. Вопросы безопасности нас не интересовали. Вода по праву принадлежала нам. Кому конкретно в тот момент было неважно. Мы забыли, что существует контракт с кремлем…

Утром мы с Дарвин засели за переработку доклада для симпозиума в Майами, еще не зная всех результатов исследований другой воды, что уже начались. Дарвин не считала нужным посвящать челядь в детали открытия. Она вообще полагала, что человечеству надо сообщать лишь о тех открытиях, которое оно способно воспринять. Я думала по-другому, понимая, что полуправда – это еще большая ложь, но заявлять об этом вслух не смела.

Самые тонкие, из возможных, анализы Изделия, проводимые в Лэбе и других департаментах института, как ни странно, не выявили отличий в физико-химических, биологических и биофизических свойствах другой воды от воды из-под крана. Даже на молекулярном уровне.

– Значит, свойства Изделия реализуются на атомном или субатомном уровнях. И определяются факторами, которые пока недоступны ни нашим анализаторам, ни нашему сознанию, – впаривала Дарвин. – Но другие свойства существуют! – почти кричала она. И мы вспоминали простенький эксперимент, который поразил челядь сильнее взрыва «Барселоны».

Физики Рома и Лева погрузили каплю Изделия в сосуд Дьюара с жидким азотом, температура которого составляет минус 1960 по шкале Цельсия. Капля не замерзла еще на подлете, не испарилась, как это делает капля обычной воды. Она достигла поверхности жидкого азота и продолжала оставаться там каплей, преломляющей свет, будто пребывала на ладони Дарвин. Это было поразительно. Нет! Это было фантастично. Про такое есть у Чехова: «Этого просто не могло быть, потому что не могло быть никогда», писал про пятнушки на солнце Войска донского отставной урядник из дворян Василий Семи-Булатов своему ученому соседу. Челядь, хоть и понимала не все из происходящего и пожимала плечами, шуток себе, как отставной урядник, не позволяла.

Вдохновленная научным усердием, я предложила ампутировать биглю бедро. Капнуть на рассеченные части каплю другой воды и соединить.

Челядь посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Однако Дарвин согласилась:

– Вызовите Травина. Попробуем выполнить этот безумный эксперимент, предложенный лаборанткой. Если бедро приживет, она займет мое место.

Безумный эксперимент не удался. Ампутированное бедро не хотело приживляться, несмотря на старания Травина, сопоставившего в аппарате Елизарова все анатомические детали с удивительной точностью. Он сам и капнул каплю Изделия на раны. Только чуда не случилось.

Чтобы не оставлять бигля инвалидом, Зиновий в течение нескольких минут соединил «гвоздем» концы бедренной кости собаки, а потом сшил рассеченные сосуды, нервы и мышцы.

Прошло несколько дней. Я мучительно для себя и окружающих размышляла над неудачным экспериментом с ампутацией бедра. И была уверена, что он должен был получиться. Ан нет! Не вышло. И не находила причин. Лишь повторяла раз за разом, вычитанный в интернете перевод, сделанный гугл-переводчиком: «Если что пошло не так, просто с ухмылкой уйди в дом, сделанный из прессованных гениталий выдр». Это успокаивало.

А Дарвин продолжала начатые мною забавы с каплей, делая из нее то трубочку, то колесо. И чем дольше продолжалась эта потеха, тем послушнее и умнее становилась капля, будто обучалась в университете: яблоко, груша, колесо, трубочка, пирамида. И снова яблоко, груша… А я ждала от капли чего-то необыкновенного: стихов Бродского, прямоугольных кругов по воде от брошенного в воду кирпича или песен Синатры.

В нашем распоряжении было слишком мало другой воды, чтобы запустить репрезентативную серию опытов по замораживанию органов. Но два эксперимента с кроличьими сердцами, их выбрали из-за малых размеров, мы провели. Отмыли коронарные артерии от крови, заполнили другой водой и поместили в жидкий азот. Через семь дней, Дарвин сама выбрала этот библейский срок, достали. Разморозили. Одно пересадили, вшив сосуды трансплантата в брюшную аорту и нижнюю полую вену кролика-реципиента. Сердце проработало в животе 12 дней, пока не развилась реакция отторжения. Второе сердце подключили к перфузионному устройству и тоже запустили…

Это было похоже на чудо. Все мы знали про замороженную бычью и человеческую сперму, что годами хранится в банках по всему миру. Что после размораживания сперматозоиды оживают и начинают двигаться, и помнят маршрут! Но чтобы внутренние органы, чтобы сердце, обладающее сложной структурой и еще более сложной функцией, смогло восстановиться после длительного замораживания? В это невозможно было поверить…

Дарвин ходила походкой Ассоль, демонстрируя умение покорять пространство и одеваться. Челядь тоже повеселела в ожидании обещанных премиальных. Только премии не случились.

– Для некоторых важных событий в науке – Дарвин избегала слова «открытие» – внятное присутствия человека совсем необязательно, даже излишне, – заявила она, сильно удивив публику. – Не станете же вы требовать прибавку к зарплате из-за того, что случился прилив в океане или молния, ударив в песок на пляже, превратила его в стекло.

Доводы Дарвин никого не убедили. Только спорить с ней было себе дороже. И челядь не спорила и простила, как прощала все и всегда. И была по-прежнему влюблена в нее. Вся. Поголовно. Включая биглей из институтского Вивария и охрану… Дарвин купалась во всеобщей любви, в научном успехе и, наплевав на меня, готовилась к поездке в Майами. А вечера просиживала в кабинете ТиТиПи, обсуждая единственно оставшуюся проблему: что делать дальше с другой водой?

И пребывали оба в эйфории, и забыли совсем, что в кремле ждали от института не результатов успешных трансплантаций органов после замораживания, но совсем другого. Чего? Просто так и не скажешь, не вызвав улыбку на лице слушателей. Однако говорить было надо. И я сказала:

– В кремле ждут конкретных данных по продлению жизни, хотя бы мышей… лучше крыс. Они ближе им по духу. Что подумают постояльцы кремля, когда Тихон Трофимыч пожалует к ним и вместо продуктивного ответа станет демонстрировать фокусы другой воды?

– Мне все равно, что они подумают, – бодро заявила Дарвин.

– А мне нет, – стал сомневаться ТиТиПи. – Эта штука – мой след на земле. Может быть, единственный. Девочка права. Нужен результат в удлинении продолжительности жизни. Только крысы не годятся. Слишком долго ждать.

– Тогда мухи-дрозофилы! – предложила я, прямо под финальные титры заявления Тихона.

– Да, – согласилась Дарвин. – Попробуем на мухах. Like flies to shit. He станем же мы экспериментировать с членами президентской администрации.

– Можно попробовать на депутатах урюпинской думы, – сказала я.

– Мне не нравятся ваши шутки, девочки. Вызывайте на завтра в лабораторию специалистов по дрозофилам, – подвел итог Тихон.

– Результаты на дрозофилах, даже если они будут положительными, трудно экстраполировать на обитателей кремля, – заметила я.

– Это твоя идея, Никифороф, – стала раздражаться Дарвин.

– Мне не нравится такая спешка, – сказала я. – Так раньше спешили с результатами к седьмому ноябрю.

– Откуда тебе это известно? – поинтересовался Тихон.

– Фанька рассказывала. – Он не стал спрашивать, кто такая Фанька?

Камнем преткновения служил вопрос: сообщать или не сообщать об Изделии на симпозиуме в Штатах? Тихон был категорически против. Дарвин категорически – за.

– Отобрать Изделие и авторство у меня и у тебя, Тихон, как два пальца обоссать, – загребала Дарвин, наплевав на эвфемизмы. – И связи твои в кремле не помогут. Потому что отбирать станет сама кремлевская публика, а не дохлые охранники из какого-нибудь другого урюпинска, что тоже без признаков общественной жизни, как у нас. Слишком серьезная тема, чтобы поручать ее наемникам. Придут офицеры гру, где каждый стоит роты, и заберут.

– Зачем забирать силой то, что им и так принадлежит?

– Папа! Им принадлежит Изделие! А авторство – за нами, хоть моя дура считает, что оно должно принадлежать человечеству.

– Как можно отнять авторство, если мы уже приготовили заявку на открытие и завтра гонец доставит ее в комитет по открытиям? – Тихон старательно прикидывался валенком, только я не понимала, почему?

– Так, как ты его отнимал у Федора, – устало сказала Дарвин. И я, содрогаясь от чудовищной мысли этой, все еще сомневаясь, веря и не веря, поняла внезапно, кто был тот высокий безымянный чиновник из президиума академии наук, что убил Федора Белоглазова. И не было сил ни посмотреть в лицо обоим, ни спросить. И главное, как спросить и что? Я вышла. А за дверью кабинета, где остались Тихон и Дарвин, стояла такая кричащая тишина, что просачивалась сквозь стены… или это снова были титры.?

Я не задавалась вопросом, как он мог? Я понимала, что мог и что не собственными руками, конечно. И понимала, почему: к желанию заполучить чужое открытие добавлялась не менее сильная ревность к сопернику. Он не мог простить ни Федору, ни, тем более, Дарвин, их служебный роман…

А еще стала понимать многое из того, что не имело прямого отношения к этому убийству. Например, сложные, как у Фрейда, кафкианские отношения Тихона и Дарвин. Я не сомневалась, что Тихон спал с ней еще с той поры, как привел из детского дома. Не сразу, конечно. Подождал, пока подрастет. А потом растлил, как растлевали меня. Сначала завхоз, потом учитель пения, бухгалтер, мальчики из старшей группы… И спал с ней, несмотря на присутствие в доме жены. А жена? Заносчивая, непредсказуемая аристократка с княжеской родословной, необычайно красивая той редкостной красотой, которая встречается иногда у грузинских женщин. Красотой, которая еще более подчеркивается прелестью русских кровей, что смешались в ней. Как она могла позволить такое?!

И стояла в коридоре, и прислушивалась к тишине за стенами кабинета Тихона. И страдала под грузом тягостных проблем и собственной недооцененности. И понимала, что действия Тихона выводят его за рамки общепринятого поведения, и оправдывают мои худшие опасения. И пыталась извлечь уроки из услышанного, но не могла, будто пребывала в летаргическом сне. И мучительно вспоминала, кто сказал, что самое худшее безумие – видеть жизнь такой, какой она есть. Будто хотела добраться до автора и спросить, а какой ее надо видеть?

Было поздно. Я выпила стакан грузинского вина, что подарила Старая Сука. Одела пижаму. Сунула в коробку МаркБорисыча, чтобы не топал ночью. Легла. И сразу – стук в дверь. На пороге стояла пьяная Дарвин. Вошла. Двинулась к дивану, волоча за собой бутылку Jameson. Отпила из горла. Протянула мне. Поинтересовалась, есть ли еда в доме?

Я принесла тарелку с гудой и грузинской травой цицматы, толстой и сочной в отличие от тощего европейского аналога под названием кресс-салат.

– Старая Сука прислала? – поинтересовалась Дарвин, набивая рот травой, как коза. Похлопала ладонью по огромному дивану, бесконечному, как рельсы, приглашая сесть рядом. А потом неожиданно заявила: – Знаешь, это она настояла, чтобы Тихон отправил в универ северной столицы запрос на тебя.

– Я думала, вы, доктор Дора.

– Я тогда про тебя ничего не знала.

Зато я знала, чем все может кончиться, когда Дарвин пьяна, как сейчас. И загораясь странным воспаленным желанием, шагнула вперед. Только Дарвин была озабочена другим. Хлебнув из бутылки и глядя в сторону, неожиданно сказала:

– Я жила, будто в сказке, от которой захватывает дух. У меня было все, что может пожелать бывшая детдомовская девчонка в пятнадцать лет… Тихон изредка ночью приходил ко мне. Я не гнала его прочь. Это была плата за роскошь, в которой жила. У меня хватила ума не превратиться в капризную стервозную девчонку. Я занималась музыкой, языками, спортом… Старался ли он задобрить меня, загладить вину или действительно любил – в пятнадцать лет этого не скажешь. В семнадцать тоже… Я не считала Тихона отцом, даже приемным. Хотя, внешне это никак не проявлялось. Человеческие эмоции, как произведения искусства. Их легко подделать. Это помогало. У меня не было «зависти к пенису», о которой пишет Юнг. Зависти, которая вызывает у девочки сексуальное влечение к отцу. Просто у меня не было отца. Я знала об этом. И Тихон знал. Только стала уставать от изобилия. Зато, какое непередаваемо пьянящее ощущение свободы и вседозволенности посещало меня, когда удавалось удрать от охраны. И чтобы передохнуть от роскоши, заходила в городские туалеты вдохнуть запрещенный воздух, почитать надписи на стенах, поглядеть на раскоряченных женщин, сидящих на корточках над бездонными дырами.

– Я тоже заходила в туалеты, – сказала я. – И в мужские, когда там было пусто. И тоже втягивала в себя запахи нечистот. Читала надписи на стенах. Это было… это напоминало поход в библиотеку.

– Как все похоже. Будто жили под копирку две девочки Электры, – заметила Дарвин. – Детский дом – это горб на всю оставшуюся жизнь. У некоторых их два, как у верблюда… А теперь… я для Тихона – не более, чем метафора. Он для меня, тоже… Думаешь, он сгубил Федора?

– Больше некому. Вы сами говорили, что только достоинство и свобода…

– Don't fuck my mind! – взвилась Дарвин. – Что ты себе позволяешь?! – Она кричала в голос. – Думаешь просто спать с человеком, которого называю отцом? Я забеременела от него в четырнадцать! Он потащил меня в столицу, чтобы сделать аборт. В зачуханную женскую консультации на окраине, боясь огласки.

Вытирая слезы кулаком, Дарвин рассказала, как молодая докторица перфорировала матку кюреткой и не заметила. А когда развился эндометрит, а потом сепсис, было поздно лечить. К счастью, Тихон смог преодолеть страх и перевез ее в нормальную клинику. Иначе бы ей не выжить. Там ей ампутировали матку. Побороли сепсис…

Я слушала Дарвин и сопереживала ей, страдая и любя… И вдруг, будто взрыв «Барселоны». Я поняла причину неудачного эксперимента с ампутацией и последующей реплантацией бедра бигля. На рассеченные ткани и кости вместо меня, любимой Изделием, капал капельки незнакомый Травин. И другая вода не послушалась команды…

– А что Старая Сука? – поинтересовалась я.

– В те времена она ни о чем не подозревала. Я любила ее, как может любить детдомовская девчонка вдруг возникшую из неоткуда родную мать… А в Тихона влюбилась, когда училась в медицинском институте северной столицы. Он часто приезжал. Мы отправлялись бродить по городу, держа друг друга за руки, будто школьники. Мне казалось, это навсегда. Пока смерть не разлучит. В свои шестьдесят он был моложав, благороден, импозантен и красив. Прохожие оборачивались. Мне хотелось кричать: «Мы любим друг друга! Только он мой отец!» Он был увлечен строительством института. А потом ему в голову пришла безумная мысль про структурированную воду, которая может подарить людям бессмертие. С этой сумасшедшей идеей он притащился в кремль. Он мог прийти к ним с проектом ковра-самолета или скатерти-самобранки… Я была уверена, что засмеют. Дальше ты знаешь… А теперь, оказывается, он еще и Федора убил… За что?

Глупо было объяснять, за что: ей это было известно лучше меня. Я отпила виски. Потом еще. Потом снова приложила бутылку ко рту. Мягкий теплый скотч с приглушенными запахами хереса и дуба осторожно проникал в кровь, размывая печали, небеспочвенные опасения… все плохое, что случилось за день. Захотелось чего-то пустопорожнего совершенно. И я спросила, замирая от собственной храбрости: – Как Старая Сука могла позволить Тихону делать с вами все это?

Дарвин молчала так долго, что я, кажется, заснула. А когда проснулась, свет в комнате был притушен. В ванной с шумом лилась вода. Потом зашипел фен. Появилась Дарвин в моем халате. Встала возле дивана, чуть покачиваясь. Поднесла бутылку к губам, с которой, похоже, не расставалась. Помолчала, будто ждала чего-то. Я не сразу поняла, чего. А когда поняла, отправилась в ванную. Вернулась и, как была голой и мокрой, улеглась рядом на широченный диван американской фирмы Ashley, который она мне подарила полгода назад или год. Этот диван, обитый тканью, похожей на шляпный велюр, поражал меня функциональностью и удобством. Он просто зазывал, особенно вечерами.

В комнате было душно. Дарвин спала, не выпуская из рук бутылку с отвинченной пробкой. Я неуверенно переступала ногами подле дивана.

– Включи верхний свет, – неожиданно сказала Дарвин. Я послушно пошла включать. А когда вернулась, Дарвин сидела с вытянутой рукой: – Подойди! Ближе! Еще! – строго, с придыханием говорила она, пока рука не коснулась моего живота. Спустилась ниже. И только убедившись, что дислокация там не поменялась, опустилась.

Я стояла перед ней голая и мокрая, и ждала, когда она дозреет до активных действий, которые вызывали во мне такие ощущения, после которых не страшно и умереть. И думала: бытие – это то, чего никогда не было и не будет, но что есть сейчас, как ни странно это звучит. И не могла вспомнить, кто это сказал?

Мы не были лесбиянками, хоть иногда обеим мучительно хотелось этого непередаваемого словами единение тел и душ, похожего на наркотическое проникновение друг в друга. Проникновение, обусловленное природной гибкостью женской сексуальности. Когда от счастья захватывает дух. Когда чувства и мысли перетекают от одной к другой, как перетекала в меня кровь из локтевой артерии Дарвин. Когда легкие прикосновения вызывают больший восторг, чем усердные, будто в машине, движения кавернозного поршня в твоем влагалище…

Была глубокая ночь, когда Дарвин отправила меня тушить верхний свет. Я вернулась. Она улыбнулась, как улыбалась всегда после случавшегося между нами, и сказала, будто не было этих нескольких волшебных часов:

– Старая Сука любила Тихона и на многие его шалости закрывала глаза, выступая хранителем семейного очага. Только детей иметь не хотела. И Тихон не хотел, предпочитая меня в качестве дочери и сексуального партнера, который всегда под рукой. Тихон знал, что выбор определяют удобства. И выбирал, не подозревая, что наиболее рациональный выбор определяют нравственные действия. И держал в своей конюшне кучу женщин, которые периодически материализовались. И приходил после очередного загула к Старой Суке с букетом цветов и дорогим подарком, целовал и говорил: «Нинико, генацвале, без забав нельзя. Твои грузинские предки по мужской линии прекрасно понимали это». И она все прощала.

Я слушала монолог Дарвин и чувствовала себя, и ее тоже, героями Достоевского, что совершают безнравственные поступки, лгут, крадут, убивают, но потом раскаиваются в содеянном. И их снова держат за порядочных людей. Мы много чего накосячили безнравственного в своей жизни. Но всегда сожалели об этом. Почти всегда раскаивались. Делало ли это нас приличными людьми? Сожалел ли о своих гадостях Тихон? Или просто старался забыть? И можно ли заниматься высокой наукой, оставаясь подлецом? И выходило, что можно. Можно, потому что сосуществование греха и раскаяния, с той поры, как они были открыты христианством, становится все более изощренным.

А Дарвин продолжала:

– Единственное, чего не позволяла и не прощала Тихону Старая Сука – делать со мной то, что делал. Она ломилась в запертую дверь, ломая ногти. Плакала. Чертыхалась. Грозила суицидом. Но Тихон знал ее лучше, чем она сама. И считал, не без оснований, что идти на поводу у своей жены столь же нелепо, как играть на виолончели, упрятанной в футляр. И продолжал. А мне было все равно. После детского дома любой ад мог показаться раем. И казался…

Голая Дарвин разгуливала по комнате. Курила сигару. Подходила к окну. Долго смотрела на ночной институтский парк, освещенный цепочками фонарей под старину, как в Летнем саду северной столицы. На прогуливающихся парами охранников. А потом спросила:

– У тебя еще есть выпивка, Никифоров?

Меня уже тошнило от выпитого. Однако отправилась на кухню за травинским спиртом с водой и лимоном.

Дарвин сделала глоток и замерла. Я приготовилась к худшему.

– Ничего более вкусного в жизни не пробовала, – рассмеялась она и так заразительно, что я тоже улыбнулась. А спустя мгновение мы хохотали обе. И бродили по комнате, сталкиваясь голыми телами, сгибались, разгибались, приседали от смеха. Устав, уселись на бескрайний диван и затянули любимую детдомовскую считалку, тыча друг в друга пальцем:

«Дора, Дора, памидора. Мы в саду поймали вора.

Стали думать и гадать, как нам вора наказать?

Завязали руки-ноги и пустили по дороге…».

– Только оказалось, что Тихон совсем не знал Старую Суку, – внезапно прекращая счет, сказала Дарвин. Посмотрела на меня невидящими глазами. Попросила: – Дай еще травинского пойла. Налей в стакан. Это – не виски, чтобы пить из горла. И сыр не годится. Воду тащи. – Она командовала парадом. И я понимала, что сейчас она скажет такое, от чего может не поздоровиться обеим.

– Чтобы отомстить Тихону, Старая Сука, с многовековой княжеской родословной, спуталась с санитаром Евсеем, – произнесла Дарвин ровным спокойным голосом. – И принялась посещать его песочницу. Демонстративно открыто и нагло, наплевав на общественное мнение, на мольбы Тихона и мои…

Дарвин говорила и говорила, будто выдирала из себя воспоминания и не понимала, что выдрать до конца, с корнями, нельзя. И вспоминала каждый визит Старой Суки в Евсееву помойку. Как она принимала ванну. Натирала тело маслами, что привезла из Шри-Ланки. Надевала дорогие одежды и отправлялась в гадючник. Раз в неделю. И все окрест видели ее. И большинство точно знало, зачем жена Тихона Перевозчикова ходит в морг.

– Глупо стареющей женщине заводить романы с молодыми людьми, – говорила она, оправдываясь и дразня. И погружалась в dumpster-diving, наслаждаясь запахами и антуражем, и видом зачуханного пьяного старика, что трахал ее раз за разом… статную, с царственной осанкой, несмотря на дряблый зад, донельзя брезгливую и высокомерную грузинскую княжну, хоть крови грузинской в ней было – всего ничего… И вспомнила, что в Библии, которую часто цитировать пьяная Фанька Зеттель, было много секса: «Кого из семи в воскресение будет она женой? Ведь все имели ее, Матфей?».

И видела отчетливо, как Старая Сука спускается по выщербленным ступеням в Евсееву помойку, заполненную мертвечиной. И великан Евсей, с варикозом и трофическими язвами на голени, пьяный и вонючий, с врожденным чувством маргинальности своей, наклоняет ее, задирает подол дорогого платья на спину и начинает дрючить, как дрючили меня в детском доме. Как Тихон дрючил Дарвин. Старая Сука заходится в сексуальном кураже: кричит, двигает тазом. Или, наоборот, стоит неподвижно с каменным лицом. И также молча уходит, пропахнув старым козлом. Лишь печаль в глазах. И вспомнила из прошлой студенческой жизни: Omne animal triste post coitum.[37]37

Всякая тварь грустит после коитуса (лат.)

[Закрыть] А может, уходит с победной улыбкой, венчающей очередной акт мести. Похоже, Евсей взял под крыло всю семью. Любопытно, удалось уцелеть кастелянше Любе?

– А что Тихон? – спрашиваю я.

– Я думала, он убьет ее, – говорит Дарвин. – Но не убил. Струсил, как обычно. Не простил, не казнил. Эта его способность закрывать глаза, если надо, часто помогала и выручала. И в выборе высоких друзей, и в науке… У него есть еще одно потрясающее свойство: он умеет провозглашать свои поражения победами. Поэтому никогда не извлекает уроков. Мне ничего не оставалось, как возненавидеть Старую Суку. И я возненавидела. И больше всего за изобретательность.

– Это не изобретательность, – сказала я. – Это месть, в которой нет места изобретательности или рационализму. Там только ярость. – И думала про себя, что поступок Старой Суки – косяк высшего порядка.

Мы обе уже давно забыли про алкоголь. И трезвели. И чем больше трезвели, тем больше возникало вопросов.

– А вы, доктор Дарвин? Что сделали вы? – я старалась вернуть ее на прежнюю колею.

– Ничего. Если не считать, что стала сама ходить к Евсею… вместо нее. Она поняла и прекратила свои визиты. А вонючему козлу было все равно, в кого засаживать свой болт…

Перед уходом Дарвин неожиданно заявила: – Your number's up![38]38

Ты – следующая.

[Закрыть]

Я не сразу поняла, про что она. А когда поняла, сказала, чтобы скрыть смущение:

– Мне известна причина, по которой провалился эксперимент с ампутированным бедром бигля.

– Бомби!

Я выложила свою идею. Дарвин даже не напряглась. Тогда я сказала: – Давайте повторим эксперимент перед вашим отъездом.

– Я улетаю на симпозиум завтра утром.

– Упростим задачу. Ампутируем биглю хвост.

– Американское общество защиты животных разорвет меня на куски за такое.

– Тогда ампутируем палец, – сказала я.

– Чей?! – начала раздражаться Дарвин. – Твой?!

– Мой. И снимем процедуру на телефон.

– А если не приживет…?

Рано утром она позвонила. Не поздоровавшись и не сказав обычного между нами «What's up?» – в русской транскрипции: «Чё делаш?», заявила:

– Ты летишь со мной в Майами, Никифороф.

Я онемела и вполуха слушала остальное. А Дарвин говорила что-то про заведующую гинекологическим отделением институтской клиники. Ту, что приставала ко мне с дурацкими расспросами, когда лежала там с гиповолемическим шоком после центрифуги. Я прислушалась.

– …та молодая докторица-сука, что делала мне аборт в женской консультации на окраине столицы и перфорировала матку.

Я поняла, о ком говорит Дарвин.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.