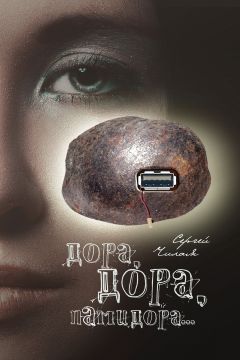

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)

И услышала команды, негромкие и нетребовательные. Но публика разом встрепенулась, совсем не по-партизански. Замолчала. Подобралась. Прекратила пение. Засобиралась куда-то, сбившись в прямоугольную группу. Запахло грозой. Влажный озон потеснил запах гари. В выбитых проемах засверкали молнии.

Я собралась в дальний угол свой, чтобы спрятать Изделие, но не могла шевельнуть и пальцем. Стояла неподвижно, все более погружаясь в предстоящий эксперимент с участием резидентов Олимпа…

Из катарсиса меня вывело неожиданное прикосновение чужой руки. Я заорала. Заголосила, как голосят киношные бабы по покойнику в деревне. Однако мои старания не понравились владельцу руки. Он повернул меня к себе. Я сразу заткнулась: передо мною стоял монах Илюша Зверин и говорил что-то вежливое, и старательно улыбался. Но смысл его слов до меня не доходил.

– Полегче! – сказала я и снова погрузилась в катарсис. И пребывала среди людей, что спустились с Олимпа за другой водой. Их общество казалось намного комфортнее и безопаснее, чем вежливые тексты урюпинского монаха, которые размывались на подступах к моему сознанию.

Так не могло продолжаться бесконечно долго. Илюша Зверин первым понял это и остановил монолог, но не отступил. Отступила я, сделав шаг назад и вспомнив про злосчастную ногу, просунутую в дверь. Нога в двери требовала действий. И тогда неожиданно для себя, драчливым детдомовским приемом, ударила Илюшу Зверина ногой в пах, с трудом дотянувшись до места назначения. Вечерняя туфля от «Guess» с жестким острым носком, подарком Дарвин – сама она предпочитала туфли обувного короля Стюарта Вайцмана или кроссовки «Nike» с бриллиантами за 10.000 долларов, – сминая верхние одежды, погрузилась в монашью плоть. Илюша Зверин удивленно посмотрел на меня. Согнулся и заорал, как я недавно. И пока бежала к пролому в стене, видела, как монах, мучимый болью, присел на корточки и, запинаясь, выговаривает вслед:

– Грех действовать так вероломно и причинять боль без нужды.

Я остановилась. Постояла и двинулась обратно:

– Чей это партизанский отряд?

– Это Божье войско. Мы действуем только силой слова Божьего.

– Вы занимаетесь подрывной религиозной деятельностью. Кто предводитель, что врубает ток между Божьей волей и отрядом партизан-декадентов? Кто? Вы пришли за чашей Грааля? За другой водой?

Монах не успевал вклиниться в строй моих вопросов. А я в спешке проговаривала остальные, понимая, что, пока говорю, нахожусь в безопасности и что вряд ли дождусь ответов. Однако продолжала:

– Ты тот долбанный сукин сын в перчатках, что душил меня в палате и требовал отдать Изделие?! И был с пистолетом, блин! И твой сраный напарник тоже. Если бы отец Сергий…

– Простите! Тогда, в палате интенсивной терапии, я себя вел действительно по-свински – проходил испытательный срок в хоре. А пистолеты были из театрального реквизита драматического театра. Вы ходите в театр?

– Не хожу. Но знаю, что он есть. – Мне вдруг показалось, монах покладист и прост, как обычный световой микроскоп, и говорит искренне. А он продолжал поливать, но как-то литературно:

– Раскаяние, в котором пребываю последнее время, тяготит меня. Могу реабилитироваться в ваших глазах?

– Только посмертно, твою мать! Начинай прямо сейчас. Но раньше объясни, что происходит?

– Мы здесь, чтобы обезопасить контейнер с другой водой, – неожиданно заявил Илюша Зверин, загоняя иголки мне под ногти. – Вы сопричастны этому и отведете нас туда, где она спрятана.

– А если не стану сотрудничать?

– Разве вам не хочется поучаствовать в чем-то особенном?

– Я сама и есть что-то особенное.

– Без воды вы никто. К тому же у вас нет выбора. Вы или с нами, или… вас «бросят в полк». – Интеллигентный скромный урюпинский монах Илюша Зверин растворился в полумраке «Массачузета». Предо мной, привстав в стременах на здоровенной рыжей кобыле, размахивал мечом тамплиер в железных доспехах и требовал отдать то, что ему не принадлежало. Я снова умирала от страха, но ногу из дверного проема не убирала и крошила батон:

– Я готова отправиться «в полк» прямо сейчас. Давай!

– Я еврей.

– Никто не совершенен.

– У меня кишка тонка отдавать подобные команды, – признался монах и посмотрел на часы. – Сейчас явится супервайзер.

И сразу за спиной послышался топот. Обернулась: на такой же рыжей, как у монаха, кобыле, весь в доспехах, сидел Кирилл, гладил щетину на подбородке, печально глядел на меня и не улыбался. Это было страшнее всего. Я перестала адекватно оценивать происходящее, будто снова крутилась в центрифуге. И морды несуществующих лошадей, что мелькали перед носом, придавали случившемуся совершенно безумный, леденящий душу характер.

– Пусть она уходит, – сказал Кирилл.

– Как?! – изумился еврей Илюша Зверин.

– Вернется, когда поймет, что некуда идти.

Я почувствовала, как по спине Лэба пробежал холодок. Взрывов и выстрелов не было слышно. Почему задерживается перформанс?

Кирилл спешился, погремев доспехами. Махнул лошади рукой. Та исчезла, будто не было. Поинтересовался, как интересуются прогнозом погоды на выходные: – Что ты знаешь про чашу Грааля?

– Ну… – начала мямлить я, постепенно приходя в себя. – Вроде, как сосуд, из которого Христос вкушал на Тайной вечере. Потом Иосиф Аримафейский собрал в него кровь из ран Спасителя, когда того распяли. Сохранил и привез в Британию. А позже рыцари Круглого стола во главе с королем Артуром принялись тратить время свое и жизни на поиски Святого Грааля. Только план их потек. Тамплиеры тоже поучаствовали в этом бизнесе и тоже обломались.

– Да! – согласился Кирилл. – Однако, испивший из чаши Грааля получает прощение грехов и право на бессмертие. Эрго…

– Эрго, – повторила я, приходя в возбуждение и вспоминая откровения, посетившие меня во вращающейся центрифуге. – В чаше Грааля должна быть другая вода, потому как на ней была замешена кровь Иисуса. Это она позволила ему стать тем, кем стал. Однако все случилось лишь в Библии, пусть и во всех ее редакциях: от Матфея до Иоанна. Христос, насколько мне известно, до сих пор живет только там.

– Нет! – возразил Кирилл. – Дух Его дышит, где хочет: в литературе, живописи, скульптуре. Важна лишь мера таланта художника, прикоснувшегося к нему… – Он помолчал, давая мне возможность проникнуться сказанным. Но я не стала постигать и, тупо уставившись в цементный пол, старалась услышать выстрелы в Лэбе. Не услышала и спросила:

– Почему он умер на кресте, если жил с другой водой в клетках, межклеточных пространствах, плазме крови?

– Он не умер. Его убили. Представь, что его переехал трактор.

– Тогда почему не воскрес, как грозил миру? – Я продолжала бессмысленный спор, который не сильно меня доставал. Спор, которому здесь было не место и не время, и который тянется уже двадцать веков, и все впустую.

А Фирс-Кирилл с неожиданным энтузиазмом продолжал гнать волну:

– Он воскреснет! Мы ищем для него другую воду. Наши предки, прародители, несколько раз находили следы другой воды, появляющейся на земле из-за случайного совпадения во времени атмосферных и наземных катаклизмов. Оживив Иисуса, мы вернем миру главные его ценности.

Я не стала спрашивать, какие? Стояла и смотрела на него, стараясь понять, в который раз уже, кто он и чего хочет? Ну, чего хочет, стало ясно теперь, хоть была уверена, что врет. Только зачем весь этот антураж с воскрешением Иисуса, чашами, тамплиерами, лошадьми, хором урюпинских партизан? Бодяга казалась настолько вздорной и фанатичной, что за ней должен был стоять реальный интерес другой сильной личности из власти, или безумца, использующего чей-то чужой ресурс…

А Кирилл продолжал задвигать телегу:

– К сожалению, другая вода, изредка появляясь на планете то в луже, то в расщелине скал, тут же исчезает. И всякий раз это случается не в том месте, и не в то время. Поэтому собрать и сохранить ее не удается. Случай с чашей Грааля – не в счет. Впервые за всю историю другая вода появилась в лаборатории исследовательского института. Мы должны отыскать ее и сохранить.

Я подумала, что у иудеев наверняка была пробирка с другой водой. Но они не пожелали предъявлять ее миру, потому как не хотели воскрешения Иисуса. И не только из-за того, что сами распяли. Возможно, им не нравились Его призывы к нищете и невежеству. Возможно, понимали лучше других, чем это может грозить человечеству. А еще понимали, что публике надо показывать те открытия, которые она может воспринять. И сказала:

– Господи, Кирилл! Придержи коней! Что за фигню несешь?! Вам не сыскать ни гроб Господень, ни тело. Надеюсь, ваши предводители понимают это. От Иисуса не осталось ни одной молекулы ДНК… даже на Плащанице! Возможно, их никогда не существовало. Не верю в ваше бескорыстие и в справедливость не верю. Вы все так глубоко погрузились в них, что не выбраться живьем. Ты и Евсея-то замочил, не поморщившись, будто два пальца обоссал. А тот, кто затеял это безумие, в старании завуалировать партизанским мимансом свои истинные намерения, преследует другие цели.

– Ты находишься среди людей, которые думают, что это – правда, – попытался успокоить меня Кирилл.

– Наш верховный правитель нуждается в бессмертии, не слабее Иисус, – сказала я. К тому же он реален, здоров и обладает колоссальным властным ресурсом. Но, как только по старости или из-за болезней не сможет править, его тут же порешат постояльцы кремля или пришлые люди, или все закончится международным трибуналом. А так, с другой водой, сможет рулить вечно. И народонаселение пообвыкло, и не нуждается в новом правителе. К тому же по контракту другая вода является собственностью кремля. Где-то здесь, в урюпинске, ошиваются два представителя заказчика из кремля, с правом на убийство, как у Джеймса Бонда. Один из них стрелял в тебя сегодня…

– Покажи сумку! – напоминая о себе, потребовал монах.

I never expected such dirty trick from him.[53]53

Никак не ждала от него такой подлянки.

[Закрыть] А он, забыв, что интеллигент, принялся рыться в «Фурле», пока не извлек контейнер с другой водой. Контейнер, который в тот момент более всего походил на картофелину, только что выкопанную из земли. И спросил: – Зачем она тебе, сырая?

Я почувствовала, как стали намокать горячим трусы под вечерним платьем. Еще немного и моча побежит струей, обжигая бедра. Согнулась, закрутила ноги колесом. Мне снова захотелось покинуть самолет…

Неулыбчивый Кирилл, морды лошадей перед носом, которые то появлялись, то снова исчезали, обоссанное вечернее платье, сумеречный «Массачузет», хор партизан… Весть этот ужас, что проник в меня и поселился, похоже, надолго, оказался выше моих сил. Я стала терять сознание. Однако смогла взять себя в руки и неуверенно прошептала, старательно контролируя сфинктеры мочевого пузыря:

– Сувенир. – Можешь засунуть его себе, куда поглубже.

А Кирилл молча наблюдал происходящее, будто знал нечто, известное только нам двоим. Но вряд ли держал за сообщницу, потому что мне не доставало стойкости оловянного солдатика, чтобы пройти через испытания, приготовленные другой водой. А ему не хватало иудейского фанатизма монаха…

Тут я увидела ежа. МаркБорирсыч спешил на помощь в громком топоте лапок о цементный пол. Приблизился. Остановился возле ноги и привычно запыхтел, тыча носом в туфлю. Только здравого смысла это не прибавило. Подумала про себя, что дура последняя и набитая. И чтобы забрать у меня из «Фурлы» другую воду, Кириллу надо было только руку протянуть, но не протягивал. И сказала просто так, повторяя Дарвин, лишь бы что-то сказать:

– If someone sits down on a hedgehog he immediately begins to think about his ass, and never come to mind thinking only of the hedgehog.[54]54

Если кто-то уселся на ежа, то сразу начинает думать о своей заднице, забывая о еже.

[Закрыть]

– Ты слишком привязана к чужим текстам, – изрек Кирилл. – Призывно махнул лошади рукой и добавил мне: – Ступай!

Я пробиралась в дальний угол «Массачузета» сквозь замершие группы партизан, понимая, что задержалась в пути. И что встреча с Дарвин может оказаться опасней, чем пустопорожние разговоры с Кириллом. Добралась. Помешкала, поджидая ежа. Выстрелов, по-прежнему, не было слышно.

Подошла к узкому пролому в стене, чтобы выбраться наружу и отправиться в Лэб. Еж опередил и занял маленьким тельцем пролом. Выставил иглы, демонстрируя непримиримость намерений, и громко запыхтел, притворяясь дикобразом. Только я не врубалась, чего он хочет. Попыталась отодвинуть ногой, но еж не желал сворачиваться в клубок. И надувал щеки, что было сил, и пытался атаковать, в старании то ли напугать, то ли воспрепятствовать выходу из «Массачузета». Не drived me up to wall.[55]55

Надоедал, короче.

[Закрыть] Здравому смыслу никак не удавалось возобладать. Бессмысленная возня у пролома затягивалась. Похоже, еж не знал, чего хочет, но так старательно добивался этого, что поняла: мне не следует покидать «Массачузет». А когда поняла, грубо сказала:

– Go and jerk off, fucking hedgehog![56]56

Пойди подрочи, чувак.

[Закрыть] – И отшвырнула ежа ногой…

Глава 7

В этот миг прогремел взрыв. Я уже знала, что взорвали. Впереди, плотной квадригой, шаг в шаг, двигались партизаны, обгоняя затор из пожарных машин, машин полиции и «Скорой». Какофония из сирен, гудков и лажавшего всю дорогу партизанского хора, что пел теперь «По долинам и по взгорьям», нагнетала тревогу. Территория института становилась театром военных действий.

Лэб пугал черными проемами вместо окон. По третьему этажу, там, где был конференц-зал, набитый челядью, гуляло пламя. Валил белый дым, удививший меня. Вместе с пожарными и врачами «Скорой» добралась до конференц-зала. Дверей не было – только проем. Лучше бы никогда не подходить к этому проему без дверей. Потому как то, что увидела, навсегда останется со мной. На спинках кресел, на подлокотниках, подоконниках, висела челядь. Не стонала, не кричала. Просто висела бездвижная, как висит на веревках, развешенное для просушки белье, и пахнула порохом и кровью.

«Это ты, грязная детдомовская сучка, привела их ночью сюда и бросила», – голосил во мне а капеллой незнакомый хор, укоряя и останавливая дыхание. Я знала, что все правильные мысли и спасительные разговоры про чудовищные злодеяния, про открытия, которые должны принадлежать всем, про честь и достоинство, справедливость и стойкость, появляются большей частью во время катастроф, как средство, помогающее избежать ответственности. А еще знала, что не переживу этот кошмар, упакованный в безумную боль, и грохнусь на тлеющий пол, чтобы поскорее избавиться от непомерного чувства вины. Однако что-то заставляло держаться на ногах и ряд за рядом обходить изуродованные взрывом кресла и тела, и сдерживать руками у рта крик, рвущийся из глотки. Я знала, что этим «что-то» была спасительная мысль: «Да, я насовершала страшные вещи, но они того стоят».

Между рядов слонялись какие-то люди в штатском, полицейские, врачи «Скорой». Я бродила вместе с ними по залу и вспоминала Шекспира, считавшего трагедию нормой жизни. Только трагедия трагедии рознь. Для кого-то потеря эрекции, которую лишь имитировал всю жизнь, тоже трагедия. «Мы – не жертвы, – думала я. – Мы – участники».

Наконец, я поняла, что так настойчиво ищу в этом месиве – Дарвин! И, чувствуя себя спасителем человечества… нет, спасателем, продолжила поиски. Для всех будет лучше, если она тоже висит бездвижная, будто сохнущее на веревке белье… Цинизм столь высокой платы для любимого человека… платы, за не содеянное зло, снова оказался выше моих сил. И прежде чем упасть в обморок, как в некую альтернативную форму жизни, увидела столичного выкормыша Валентина. Он шел ко мне с яростным лицом и орал во всю мочь:

– Почему ты, сука, сама не пришла сюда, как все мы, кого позвала?!

Что мне было ответить? И отдать такому Изделие на хранение нельзя.

– А Дора где?! – Он не сбавлял напор.

«Значит, Дарвин жива», – успела подумать я, прежде чем грохнуться на пол.

Пришла в себя в кабинете Дарвин… в том, что от него осталось. Первой мыслью было: «Слишком часто ты стала падать в обморок, девочка…». Врач «Скорой» вводил что-то в локтевую вену, приняв меня за пострадавшую. Дарвин мяла в пальцах салфетку с нашатырем и периодически совала под нос. Открывать глаза было стыдно. Хотелось умереть…

Я все-таки открыла. Села на диване. Выдрала из вены иглу и замерла в спасительной кататонии. Меня не тормошили. Но вечно так продолжаться не могло. Загнанная в угол собственным безрассудством, я ощетинилась, как недавно МаркБорисыч в проломе, и собралась защищаться. И, хоть в голове сумбур, понимала, что это невозможно. Что лучше пасть в ноги Дарвин, признаться во всем, покаяться. И знала, что простит…

Только после взрыва я стала другой: реструктурировалась эндогенно в каком-то смысле, как структурировалась другая вода. Экзогенные факторы перестали меня интересовать. Но душа все равно заледенела, будто институтский пруд в феврале. И кровь застыла в жилах. И не понять, кто я? Кощей бессмертный, баба-яга с костяной ногой, просунутой в дверь, или жалкая ссучившаяся лаборантка, что привычно мечется между ролями жертвы и палача. И старалась вспомнить, кто говорил: «Бережно относитесь к тому, что вам непонятно». И понимала, что застряла, где-то в пути между ними, на полдороге, будто немного беременна…

Заставила себя поднять глаза. Дарвин, с немытыми волосами, сильно потрепанная, словно только что из апартаментов Евсея, одетая кое как, молча глядела на меня и не спрашивала про Изделие. А я не знала, что лучше: нападать или защищаться. Это было хуже всего. Мысли снова путались. Голова кружилась. Чтобы снова не свалиться в обморок, я спросила нейтральное:

– Помнишь, кто первым сказал: «Мир надо объяснять просто, но не проще».

– Слава Богу, ты жива, девочка! – Дарвин стояла надо мной и участливо капала, будто из лейки, теплыми тяжелыми слезами на лицо. Больше всего на свете в тот момент мне хотелось, чтобы случился еще один взрыв, и мы обе погибли, обнявшись или просто взявшись за руки. – Успокойся. Мы обязательно узнаем, кто это сказал.

– И накажем?

– Если сможем. – Ответ обескураживал, как и вопрос. Как многое из того, что делала Дарвин в последние дни.

– Кто ответит за все это? – трудно шевеля языком, спросила я. – Кто?! Ты? Я? Тихон? – А в памяти всплывало про горы трупов и море крови, о которых говорил Бенджамин Франклин, и что все – впустую.

– Ты, вообще, не при делах, подруга, – сказала Дарвин. – Ступай к себе и сиди тихо. Живым сейчас не намного лучше, чем мертвым. Впереди у нас трудные дни. А там, как карта ляжет…

Меня разбудил телефонный звонок. Поднимать трубку не хотелось. И смотреть, кто звонит, тоже. Я знала, что на звонки можно не отвечать. Но телефон звонил не переставая. Так могла звонить только Дарвин. Что затеяла непредсказуемая начальница? Я умирала от страха и любопытства, но подойти к телефону не могла. Лучше умереть в неведении. Легла. Уставилась в потолок и попробовала, как в спальне детского дома, доплюнуть до потолка…

Потом в дверь постучали. Снова Дарвин! Я отправилась к двери, снимая на ходу пижаму. «Затащу ее на бесконечный диван, которому нравились наши ласки. Принесу красное грузинское вино. Помогу раздеться. Выпьем. Станем целоваться… а потом я покаюсь. Расколюсь и выложу всю правду-матку. Она простит. Одной мне не справиться с этой ношей», – думала я, стоя перед дверью.

Стук повторился несколько раз, а я стояла, все глубже погружаясь в предстоящий секс-драйв. И постепенно острота чувств от ночного взрыва начала притупляться. Я почти перестала реагировать на случившееся, как перестают реагировать на бомбежки люди во время войны, не подозревая, что структуры людской повседневности обладают высокой устойчивостью к большинству внешних раздражителей. Поэтом безумие, которое творится вокруг, в целом не очень ужасает. На всякий случай подумала про себя: «Не умничай, дура». И еще: «Не все так плохо, как кажется». Но кто-то возразил: «Все гораздо хуже». Я согласилась. Собралась с духом и открыла…

Это была не Дарвин. Я так растерялась, что думать забыла про одежду, которой не было на мне. В дверях стоял отец Сергий, по прозвищу Данила Козел, в дешевых металлических очках, черной поповской рясе почти в пол, висевшей на нем, как на вешалке, и оставлявшей на виду лишь коричневые сандалии с белыми носками. Он стоял и в упор, без стеснения, и совсем не жадно, разглядывал меня, будто фреску с Приснодевой: грудь, бедра, выбритый лобок и… большой клитор. Баскетбольного роста, худой, с едва приметной улыбкой и потертым кожаным портфелем на длинном узком ремешке через плечо, он походил на Паганеля из фильма «Дети капитана Гранта».

Прикрывать руками гениталии и грудь было поздно. И сказала тогда его недавним текстом, не стараясь скрыть неловкость:

– Что привело вас сюда, святой отец? – И была готова поклясться, что знаю, за чем пожаловал.

– Дома тухнешь? – странно поинтересовался отец Сергий, будто простой охранник. – Ты че такая моченая? – Спохватился и переключил текстовый драйвер, потому как принялся грузить привычным:

– Старая идея, будто человек есть некая самоценность, и что самое ценное в нем – его автономия, личная свобода и ответственность, не канает, – выдавил из себя отец Сергий, не переставая разглядывать меня. – Знаешь, почему?

Я не собиралась отвечать, лишь подумала: «Staff and nonsense».[57]57

Что за фигня.

[Закрыть] Мне казалось, он сейчас встанет на колени перед фреской с Приснодевой и прикоснется губами… Только священник думал по-другому:

– К сожалению, культивированием этих качеств никто не занимается, по крайней мере, в нашей стране. И церковь не занимается, потому что…

– Потому что путь этот слишком тернист для всех, – сказала я, приходя в себя. И прикрыла руками грудь. Он не удивился. Не осенил себя крестом. Просто прошел в комнату и сказал оттуда:

– Бог взял концы вещей и связал в узел неразвязываемый. Распутать невозможно, а разрубить – все умрем.

– Очень похоже на Розанова, – сказала я. Мне пора было что-нибудь надеть, но мешала нога, просунутая в дверь. И тогда спросила, опустив руки: – Взрыв – ваших рук дело, отец Сергий? Ну, не ваших собственных, но тех придурков, что толпились ночью в «Массачузете» и пели про Брянский лес.

Данила Козел скромно сидел в неудобном кресле и продолжал с любопытством естествоиспытателя разглядывать меня. И не собирался отвечать. Я нашла глазами теннисную майку Wilson, что валялась на стуле. Натянула и, не обращая внимания, что она едва прикрывает лобок, продолжала наступать:

– Ваши люди не яблоки воровали в чужом саду.

– Гуманизм у церкви нынче не в чести, – успокоил отец Сергий.

«Господи! – подумала я. – Еще один оппозиционер».

А отец Сергий продолжал опылять меня:

– «Торжество справедливости, – говорил Иосиф Бродский, – наступает всегда с опозданием минимум в четверть века». Мы не можем так долго ждать. У православия появился шанс стать доминирующей религией на земле. Единоверие избавит мир от множества бед, которые сегодня раздирают его.

С этим было трудно не согласиться. Мне показалось, за его спиной растет толпа паствы, не ведающей рефлексий и сомнений. Однако усомнилась. Даже очень хороший орнитолог не научит курицу летать.

– Значит, тот бред, что впаривал в «Массачузете» Кирилл про воскрешение Иисуса – не глюки психа, забившего неправильный косяк? А что?! Сформированная православным урюпинским авангардом научная теория, которая позволит убедить безбожное большинство, будто без церкви оно лишится чего-то, о чем стоит жалеть?

– В религии, как и в идеологии, масштаб и скорость маневра не менее важны, чем смыслы, – заметил отец Сергий.

– Разве нельзя было осуществить это безумие без убийства неповинной челяди? И как тогда быть с вашим вечным: «Не убий»?! И есть ли вообще ответственность Бога перед людьми? – Я металась полуголой из угла в угол и говорила, говорила, в старании защитить себя от себя самой, забывая вопиющую разницу между нами в научном статусе и социальном положении:

– Вы мыслите или веруете, отец Сергий? Если веруете в Божественное начало, не апеллируйте к разуму Просто верьте, если таково ваше решение. А если рассчитываете получить ответ, то следует задавать вопросы самому себе. – Я стояла к отцу Сергию спиной, позволяя пялится на мою задницу, открытую всем ветрам короткой майкой. По крайней мере, там у меня было все в порядке.

– Остынь! Православная церковь никогда не поступала по справедливости, – сказал отец Сергий, забивая в меня гвоздь по самую шляпку. И неожиданно спросил: – У тебя есть красное вино?

«Сейчас он попросит стакан, а потом потащит на бесконечный диван…» – подумала я, не сильно удивляясь трансформации, приключившейся с отцом Сергием. Стояла и слушала, как священник, следуя принципу последовательности в психологии влияний, продолжал правильными словами забивать в меня гвозди, словно распинал на кресте:

– Те, кто выбирают меньшее из зол, очень быстро забывают, что выбрали зло… Приведи себя в порядок, Вера Павловна. Работу мозга стимулируют парадоксы, а не обнаженные гениталии. Нам надо поговорить. – Будто все это время мы сидели, прикусив языки. Мне было наплевать на его обещания. И не потому, что нога в двери. Мы оба были в дерьме по самые уши. Я даже не старалась дистанцироваться. Только он увяз глубже. И Дарвин увязла, и Тихон, и Кирилл, и другая урюпинская публика, которую держала за приличную. «И вся королевская конница, и вся королевская рать…».

Я вернулась к истокам и спросила:

– Зачем вам понадобилось взрывать Лэб, если Кирилл держал в руках контейнер с другой водой и говорил, что эта вода – вроде пропеллера малыша Карлсона. А Евсея, придушил, будто два пальца обоссал. Простите за грубость.

– Чего уж тут прощать. На кону – реальная возможность воскрешения Спасителя. Только в банке с препаратом младенца, страдавшего мозговой грыжей, был контейнер с водой из-под крана. Обычный бубновый заход.

Мне не надо было бежать в коридор за «Фурлой». Я без того знала теперь, что доктор Козельский не врет. Значит… значит… Голова шла кругом так заметно, будто снова катилась в центрифуге по лаборатории сравнительной генетики поведения, которой он заведовал…

«Не надо придумывать мотивы поведения оппонента. Надо выяснять их», – вспомнила я уроки Дарвин и переключилась на поступки. «Зачем она втюхала мне вместо Изделия банку с водопроводной водой? Чтобы я, преданная безмозглая дура, надрывалась в старании оправдать ее доверие и совершала поступки, которые она предвидела? Хотя, если совсем честно, больше всего я старалась обмануть именно ее… Зато теперь не надо идти к Дарвин, падать в ноги, каяться, просить прощение».

Я почувствовала, что пьянею от не выпитого. Данила Козел неудобно, с прямой спиной, сидел в кресле, держал в руках стакан красного вина, которое даже не пригубил, и говорил что-то. Я прислушалась.

– …не должна противиться насилию, бороться с ним. – С упорством кидалы-профессионала он продолжал играть в то, что считал преферансом – других игр просто не знал – и поливал пустопорожним, вычитанным где-то и заученным: – И злу противиться не должна, хотя поначалу зло выглядит привлекательным… как добро, как настоятельная потребность в чем-то совершенно необходимом. Борьба со злом – не функция церкви. Она лишь может противостоять злу, открывая верующим глаза. Потому как, если церковь поставит главной своей задачей борьбу со злом или насилием, ей всегда будет недоставать насилия или зла. Здесь нет кощунства. «Не побеждается ненависть ненавистью, а ложь ложью. На тебе должна остановиться бесконечная цепь зла. Ты не должен мстить, а должен набраться мужества и проглотить обиду».

– Какое все это имеет отношение к другой воде? – заорала я, понимая в глубине души, что другая вода могла бы вернуть православной церкви влияние, которое та благополучно растеряла за последнее десятилетие, совокупляясь с властью. – Почему наша страна так повернута на религии?

– Масть не канает. Каменный век закончился не потому, что в мире кончились камни. – Отец Сергий, наконец, отхлебнул вино из стакана и посмотрел на меня, как смотрят на дорогой трофей, завоеванный в честной борьбе.

В дверь постучали. Я дернулась. Оглянулась в поисках джинсов. Не нашла и двинулась к двери, как была.

– Сиди! – громким шепотом попытался остановить меня отец Сергий и потянул за майку: – Нам только новой шняги не хватает.

– Нет, это – Дарвин, – успокоила я и пошла открывать…

– Привет, Никифороф! Я извиняюсь, ты еще спишь или я уже обедаю? Шо ты скажешь? От тебя никуда не деться. – В дверях стоял мачо Сангайло и пялился на мой лобок. – Ты снова обескуражена, боевая подруга. – Он был возбужден и, мне показалось, напуган взрывом больше, чем следовало. Повернулся к отцу Сергию. – Здравствуйте, батюшка. Позвольте спросить, шо привело вас у аспирантское общежитие у столь ранний час? Как бы не пришлось палец срубать потом. – Сангайло хохотнул, посмотрел на меня.

«Господи! – подумала я. – Сейчас они поимеют меня вдвоем».

– И собралась защищаться. Только как? Недопитой бутылкой виски? Нет уж. И решила согласиться на секс втроем. Только threesome love никто не предлагал.

Два палача: палач-священник и палач-чекист собрались побеседовать промеж собой в номере жертвы. Я не сомневалась, кто – жертва? Мне только нужна была пауза, чтобы выбрать с кем из них будет проще договориться об анестезии, когда придет время рубить голову. И выходило, что с Данилой Козлом процедура обещает быть менее болезненной, несмотря на венчурный контракт с Сангайло, подписанный прошлой ночью.

Мачо стоял у окна, вглядываясь в суету вокруг Лэба, и не мог начать. А когда повернулся, увидел в руках отца Сергия пистолет, направленный ему в лицо. Не удивился. Сказал: – Прикрой клитор, Никифороф! – Сел на подоконник. Улыбнулся. Перед нами снова был уверенный в себе, отважный чекист. С «холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками», коварный и подлый, как все они. И боялся пистолета отца Сергия не сильнее фломастера.

Я понимала: большой, как телефонная будка, Сангайло, отвергнутый мною, мог пришибить худосочного отца Сергия одним пальцем. Он тоже понимал, потому как встал и осторожно забрал пистолет. Приставил к голове священника, и я пожалела о сделанном выборе.

– Греби отсюдова, чекист херов, – огрызнулся отец Сергий на местном диалекте, не повышая голоса и не обращая внимания на дуло у виска.

А мачо, не убирая ствол, принялся высаживать Данилу:

– Ваши революционные моряки-казаки, что поють и молятся перед атакой – архаичная смесь юродивых монахов и конкистадоров. Большинство просто не понимает, за что воюет и с кем. – Он отошел к окну. Уселся на подоконник. – Я понятно говорю? Даже если эта фанатичная публика блестяще подготовлена и способна совершить безумства еще большие, чем насовершала.

Я думала, примитивность – главная черта Сангайло, что он давно высадил весь свой словарный запас, но он продолжал говорить правильным литературным языком яйцеголовых, которого я никак не ждала, успев привыкнуть к полублатному чекистскому жаргону, к этому жуткому «у» вместо «в». От этого речь пугающе выигрывала и становилась совсем зловещей. Я никак не могла взять в толк, зачем ему это надо. По легенде контейнер с другой водой лежит у меня в «Фурле». Он знает об этом. Мы соратники на доверии. В любой момент он может очень больно дернуть за ниточку под названием «Кипа». Но Сангайло продолжал париться ни к чему не обязывающей чекистской болтовней ни про что, в старании запугать бедолагу священника, запутать меня еще больше и показать, кто в доме хозяин.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.