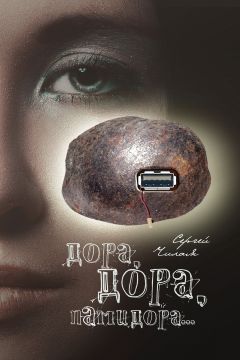

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)

Решив, что Старая Сука подождет с известием о смерти приемной дочери, отправилась в квартиру Травина. И догадывалась, что случилось с ним плохое. Или вот-вот случится, потому что «Титаник» уже отчалил. Подошла к двери. Посмотрела на приклеенную бумажку с печатью. Сунула ключ в замочную скважину. Прислушалась к непрерывным звонкам и не стала поворачивать.

Спустилась к себе и без раздумий набрала телефон Старой Суки, еще не зная, что скажу…

– Да, какого черта? – сказала Старая Сука. Я поняла, если она и не все знает про Дарвин, то догадывается.

– У вас с Тихоном Трофимовичем родилась внучка. Можно я…

– Что с Дорой, черт тебя возьми, детка?

– Можно я приеду к вам? – Я уже рыдала не сдерживаясь.

– К чертям собачьим! Говори, что с Дорой? Говори!

– Я не могу… я уже еду.

Только как добраться до Тихонова дома? Позвонила шоферу директорской Volvo:

– Мне надо съездить к ТиТиПи. – Долгая пауза. Я решила, что позволила себе слишком много. Но шофер, наконец, ответил:

– Сейчас подъеду.

Дверь открыла Люба:

– Нина Георгиевна – на третьем этаже.

– А Тихон Трофимович?

– Не знаю… наверное, у себя в кабинете…

Старая Сука постарела лет на двадцать с той поры, как видела ее последний раз. С немытыми волосами. В халате. Без макияжа. С синяками под глазами и опухшими веками, она даже не посмотрела в мою сторону. Молча сидела перед бутылкой красного вина, чуть шевеля в пальцах стакан.

Я селарядом и тихо порадовалась, что не надо ничего говорить. Молчание не только объясняло то, что не передать словами, но снова роднило меня с ней. А она, также не глядя, налила вина в чистый стакан. Пододвинула, сказала:

– Давай за живых. За дочь Доры. Давай. В Грузии принято пить по любому случаю. Только молча нельзя… Ты ее видела?

Я не стала спрашивать, кого и сказала: – Видела. Недоношенная немножко, но красива, как Дора… как вы…

– Когда ее нам отдадут? – Старая Сука была так подавлена случившимся, что перестала чертыхаться.

– Не знаю.

Мы продолжали переговариваться полушепотом, отпивая в паузах красное вино. И говорили, что надо поскорее забрать ребенка из тюрьмы и отвезти в институтскую клинику. Что сделать это надо мне, потому как больше некому. Что Тихону пока лучше не говорить про смерть Доры, потому что… – Сама увидишь, – сказала Старая Сука. – А теперь давай Дору помянем… Когда ее можно забрать оттуда, чтобы похоронить?

Я молчала и лила в себя красное грузинское вино. Старая Сука тоже молчала, заподозрив неладное. А потом сказала:

– Зачем она им мертвая? Не молчи!

– Они думают, что в Доре спрятана другая вода. Только найти не могут, хоть исполосовали всю, как меня раньше. Другая вода в человеческом организме не идентифицируется традиционными методами. Они надеялись, что после моделирования клинической смерти организма-носителя другая вода проявит себя каким-то образом.

– Это они так думают?

– Нет, я…

– Когда они отдадут нам Дору?

– Скорее всего, они охладят тело и оставят у себя или станут хранить его в формалине, в гадючнике Евсея… предварительно разделив на части.

– Нет! Только не это! – завопила Старая Сука. Вскочила: – Вай мэ, дэда, дэда!

Мне не надо было говорить этого. Чего я добивалась? Причинить ей еще большую боль? Вряд ли. Я делала ей больно из сострадания… с сочувствием и жалостью, а может быть, мстила за то, что меня так любить и жалеть никто никогда не станет. Я знала, что горе – одна из форм сублимации, но никогда не думала, что горе способно причинить физическую боль. И с удивлением наблюдала, как на глазах меняется лицо Старой Суки и фигура. Мне казалось, она сейчас умрет…

Ее спас Тихон, забредший в комнату. Он гляделся такой развалиной, что не верилось… что не понять, как он еще держится на ногах. Зато Старая Сука, завидев Тихона, сразу взяла себя в руки. Ладонью вытерла слезы и, чертыхаясь, сообщила, что Дора только что родила девочку… красавицу… просто ангелочка, хоть недоношенную… Наша Вера, как только будет можно, привезет девочку сюда… Ты рад, Тиша? Рад? Скажи!

Мне пора было вмешаться, потому что Старая Сука уже не сдерживала слез и готовилась разрыдаться в полную силу.

– Здравствуйте, Тихон Трофимович! – сказала я, умирая от жалости к нему. И понимала, что прямо сейчас сама начнуреветь, как белуга. – Поздравляю. Внучка ваша – вылитая Дора… – Я отвернулась. Взяла стакан. Зубы заклацали по стеклу. Они оба оглянулись, внимательно посмотрели на меня. – Она просила оставить девочке свою фамилию.

– Что ты хочешь этим сказать, Никифороф? – зарычал Тихон, превращаясь в прежнего ТиТиПи. – Где Дора?

Ах, как я могла сейчас реваншироваться перед ним за все, выложив правду-матку, как выдала ее только что Старой Суке. И больше всего за то, что никогда не любил, даже не завалил ни разу. И сказала:

– Я бы отдала все, чтобы оказаться на ее месте…

– Ты не одна потеряла ее, – зашевелилась Старая Сука.

– Значит… значит, значит она… – запричитал Тихон.

– О состоянии доктора Дарвин можно справиться в стационаре городской тюрьмы. Вы ведь состоите пока в совете попечителей этого заведения. – И, не дожидаясь, when he will kick my ass once again I have rushed to an exit.[110]110

Когда он надерет мне задницу еще раз, бросилась к выходу.

[Закрыть]

Я снова стояла перед опечатанной дверью травинской квартиры, не решаясь повернуть ключ. Где-то выше хлопнула входная дверь, словно подстегивая. Открыла. Вошла. Аккуратист Травин ужаснулся бы, завидев свое жилье. Вся мебель, книги, картины, электронная утварь, посуда, постель, одежда… все было перевернуто вверх дном и вывернуто наизнанку.

Нашла початую бутылку дешевой водки, которой Травин запивал когда-то операционный спирт. Поднесла бутылку к губам, но водка в горло не шла – не виски. Налила в чайную чашку. Выпила, понимая, что без крепкого алкоголя существовать уже не могу, но не расстроилась этим. Сделала еще глоток – из гадства. И бесцельно бродила по комнатам, осторожно обходя разбросанные вещи, оглядывая глазами пространство, пока не добралась до кухни. Постаралась вспомнить, что именно следует искать? И увидела кучу картошки, разбросанной на полу, и МаркБорисыча, о существовании которого напрочь забыла. И тупо стояла, пошатываясь и чувствуя, как гнетет неопределенность. И глядела на картофелины, которые перемещал по полу голодный еж и никак не мог откусить. И вспоминала, как прекрасна была та волшебная ночь с многоцветными бабочками и Травиным в придачу перед полетом в Барселону.

И, все более погружаясь в детали той колдовской ночи, переполненной любовью и нежностью, машинально разрезала на части одну картофелину за другой. И чем больше разрезала, тем сильнее возбуждалась, не понимая, что заставляет меня заниматься этой ерундой…

А потом не выдержала, бросилась в ванную комнату. И, стоя под душем, вымещала на большом клиторе любовь к Травину, все беды свои и несчастья, и сексуальные желания, понимая, что лучше уже не будет никогда… только хуже.

Вернулась на кухню. Нашла там еще несколько целых картофелин. И принялась резать, наблюдая, как снова подросший МаркБорисыч настойчиво возится с одной, стараясь подтолкнуть ко мне поближе. Взяла на руки ежа. Он был почти воздушным: кости, кожа и колючки. Подняла картошку. Стала чистить и поняла, что лезвие ножа скользит по поверхности, не проникая внутрь. Мне показалось в тот момент, что реальным событиям не обязательно происходить на самом деле. Достаточно, чтобы они случились в голове. И тогда Травин – это реальность, которая еще не случилась. Значит, и беда пока не случилась с ним.

Я поглядывала на ежа, на кухонный инвентарь, и увидела вдруг на стене, на светлых моющихся обоях, аккуратное пятнышко крови. Одно единственное, которое потрясла меня сильнее потеков, если бы они были размазаны по стенам. Значит, самое плохое с Травиным случилось. И тогда из глубин мозга, задроченного бытием, алкоголем и сексом в одиночку, разом всплыли подробности ночного визита в институтский Виварий вместе с Травиным. И брошенный там за ненадобностью, оголодавший до костей и колючек, МаркБорисыч, которого забрала с собой. И контейнер с другой водой, что просила спрятать под раковиной на кухне, в пакете с картошкой…

Я по-прежнему сидела на стуле, держа в руках нож и неочищенную картофелину-реплику, возможно, с другой водой. И чувствовала, что снова умираю от желания. Что готова бежать на улицу, хватать за рукав a first met man[111]111

Первого встречного мужчину.

[Закрыть] и тащить в койку Отсутствие Травина сильно доставало.

Я пришла в себя перед дверью Евсеева гадючника. Было холодно и поздно. Он был так пьян, что не сразу узнал меня и бормотал что-то, перемежая пьяный бред короткими: «Верунчик».

– Опять валяешься в койке пьяным, урод, – сказала я, чтобы чувствовать себя увереннее.

– Зато всегда знаешь, где меня найти.

– А что… Дарвин, целую или по частям, еще не перевезли к тебе? – спросила я, пытаясь привести его в чувство. Слова подействовали, потому как он перестал шататься и причитать. Выпрямился, доставая макушкой потолок, и уставился ярко-синими трезвыми глазами. И смотрел, как никто не смотрел на меня, проникая в такие глубины, куда не добраться обычному человеку. Я подумала, что, наверное, точно также он смотрел на Старую Суку, а потом на Дарвин, проникая взглядом в их души, а потом выпускал из старомодных шевиотовых штанов с пуговицами на ширинке анаконду.

Я стала маленькой девочкой, беспомощной и злой, обиженной за что-то на весь белый свет. Мне так хотелось рассказать кому-то об этом… даже ему.

«А Евсей… мог бы он быть моим отцом? – подумала я, не веря в положительный тест ДНК, про который распинался в самолете покойный отец Сергий. – Нет! Никогда! Даже мертвым!». В нем не было мужественности и утонченности… даже намека, которых так не хватало мне. А в Тихоне всегда чувствовалось единство этих двух начал, как в самурае. И в Травине они были. Были даже в Сангайло-Вожде.

А Евсей, рукокрылый серафим… он вызывал во мне странное почти биологическое отвращение, как загаженный и расписанный грязными ругательствами привокзальный туалет в провинциальном городке… Но меня тянуло к нему, как тянули к себе в детстве вонючие сортиры вокзалов и базаров с большими черными дырами в полу, над которыми надо было присаживаться.

Я почувствовала, как желание снова проникает в меня. Но Евсей вовремя взял за руку. Сказал: «Пойдем» и потащил за собой…

Мы выбрались из подвала и зашагали в сторону трехэтажного дома с куполом, похожего на астрономическую обсерваторию, где размещался патологоанатомический отдел институтской клиники с роскошным залом для прощаний с покойниками.

Поднялись на лифте в прозекторский зал. Евсей подвел меня к одному из столов. Сдернул с трупа простыню… На мраморной доске лежала обнаженная Дарвин. Ее еще не успели вскрыть…

Из горла рвался крик. Я прижала ладонь ко рту. Мне показалось, она живая. Та же потрясающая фигура. Чистая белая кожа, даже розовая на щеках. Исчезли все послеоперационные разрезы. Восстановился тургор тканей. Я смотрела на грудную клетку и живот в ожидании дыхательных движений. И сказала:

– Мне кажется, она живая.

– Потрогай.

Я прикоснулась пальцами к груди. Она была теплой. Дора Дарвин превратилась в артефакт после смерти. «Мать твою! – думала я. – Если позвать альбиноса-анестезиолога и Травина, они оживят ее». И шептала: – Другая вода. Это эффекты другой воды.

– Люди из фсб тоже так считали. Только воду не нашли, хоть резали ее еще живую вдоль и поперек в тюрьме. А на вскрытие притащили сюда твоего Травина. – Евсей подошел к трупу. Коснулся щеки. Провел ладонью по груди, животу. Двинул пальцы вниз…

Мне показалось, что прямо сейчас, при мне, начнет совокупляться с ней. У прозекторов страсть к некрофилии в крови. К тому же Дарвин без макияжа гляделась лучше многих живых. Только Евсей не стал при мне забавляться мертвым телом. Накрыл простыней и продолжил:

– Пригласили Травина. Хотели заставить провести вскрытие. Он отказался. Сказал, не обучен. Не умеет. А им очень хотелось вовлечь его в это предприятие. Долго уговаривали, но отпустили.

Евсей говорил и говорил. Я не слушала и думала, что у него совсем нет функции интуиции, как у компьютера, лишь умение считать варианты. Что он продуктивен только в сексе, что… Посмотрела на него внимательно и обомлела. Старый ватник Евсей гляделся Ильей Муромцем: темная густая борода, ярко-синие глаза… Принялась искать глазами зеркало в прозекторском зале, чтобы взглянуть на себя.

– Здесь есть зеркало? – поинтересовалась я.

– В лифте есть.

Наверное, я пребывала в сильно задроченном состоянии, если в лифте даже не взглянула на себя. А может, смотрела, только не на лицо… И, пока шли обратно, спросила:

– Зачем ты привел меня сюда?

Он начал мямлить что-то в ответ. А потом, забыв про опьянение, четко артикулируя и щеголяя интернетовскими текстами, заявил:

– Главная задача, как я ее представляю, состоит не столько в том, чтобы понять, что такое другая вода, сколько остановить ее вторжение в нашу жизнь всеми правдами и неправдами, как американцы под разными предлогами скрывают от мира визиты пришельцев.

– Ты, что ли будешь останавливать? Она ведь не из крана течет. Помнишь, как инквизиция останавливала вращение земли, а потом – солнца, как воевала с ведьмами и генетикой… Только эту воду на костре не сжечь.

– Поэтому надо скрыть саму возможность ее существования. – Он снова грузил меня сомнительными резонами, также беззаветно, как пил. – Проблему не надо решать. Надо сделать так, чтобы она оставалась вечной. Макс Борн писал, что открытия в науке порой разрушают этический фундамент цивилизации.

– Жаль, что слишком медленно, – возразила я, хотя собственные аргументы мне давно надоели. И, чтобы закончить ночной Евсеев recital, сказала:

– Другая вода, если это – другая вода, играет с нами в кошки-мышки. А мы… мы тоже играем, только сами с собой… в подкидного дурака. Сечешь? Не тебе расставлять приоритеты в таких делах. Я сама стану решать, как поступать.

Он не возражал. Стоял, пошатываясь, а потом протянул пластиковую баночку, в которой обычно относят кал или мочу на анализы. Я отдернула руку:

– Что ты себе позволяешь?! Слышал анекдот про северного оленя?

– Нет, нет, Верунчик! – зачастил он. – Это не то, что подумала. Здесь… здесь – обручальное кольцо, которое Доре подарил в тюрьме итальянец. – Он открыл крышку, я увидела тонкое кольцо белого золота с большим прозрачным камнем. – Передашь дочери Доры, когда подрастет…

В лифте я снова забыла посмотреть в зеркало. А когда вернулась домой… из зеркала на меня глядела молодая женщина, девочка, какой я была на третьем курсе биофака в универе северной столицы, увлеченная азербайджанским вином, дзен-буддизмом, японской поэзией и теннисом. Тогда при мне еще была матка. Я мечтала выйти замуж, как все, и родить девочку, которой никогда не придется жить в детском доме… Добралась до спальни, а там: «Свеча горела на столе. Свеча горела». Нашла упаковку генитальных прокладок и сунула туда кольцо.

Я взяла паузу и держала ее, как держат хорошие актеры на сцене. Похоже, весь институт взял паузу, чтобы встряхнуться и понять, что происходит. Потому что не происходило ничего, несмотря на отчаянные старания институтской публики продемонстрировать кипучую научную деятельность. Каждый замкнулся, окружив себя непроницаемым социальным барьером. Будто все в одночасье укололись ядовитой иглой. И ждали принца, который прискачет на белом коне, чтобы разрулить косяки и пробудить каждого поцелуем. И тогда публика проснется, засучит рукава и перестанет имитировать…

Чтобы ускорить прибытие сказочного принца, отправилась в церковь. В ту, где служил покойный, доктор Козельский по прозвищу отец Сергий. Для поездки в церковь директорскую машину не попросишь… хотя, почему не спросить? Набрала номер водилы. Сказал, что сейчас подъедет.

После Sagrada Familia православная урюпинская церковь казалась тайным молельным домом запрещенной религиозной секты. Холодная, темная, несмотря на светодиодные лампы, без единого стула, церковь не располагала к правдивому монологу, обращенному к Богу.

Я стояла у одного из притворов, разглядывая фрески на стенах, и вспоминала отца Сергия. Он говорил, что церковь не должна противиться насилию и бороться с ним. И злу противиться не должна. А кто должен тогда: фсб, что ли? Разве это не прерогатива церкви? Или ей будет недоставать насилия и зла для комфортного бытия, если вдруг станет побеждать их?

Я так увлеклась этим занятием, что не заметила, как подошел Илюша Зверин. В монашеских одеждах, стройный и красивый, как молодой казак в повести Лермонтова, он стоял и увлеченно говорил что-то про фрески. Размахивал руками, называл имена святых. Говорил, что роспись некоторых стен и потолка выполнена в XVIII веке… что решил остаться в урюпинске, что ему здесь нравится, что принял православие и собирается дослужиться до сана священника.

– Ты же еврей! – не сильно удивилась я. – Один из тех, кто пьет кровь христианских младенцев.

– Именно поэтому, – улыбнулся Илюша Зверин. – Еврейский фольклор был не только фундаментом одесских анекдотов. Он послужил основой христианства.

– В детском доме, где я выросла, старуха-еврейка, которую очень любила, впаривала, что миллионы верующих во всем мире поклоняются мифическому еврею, которого придумали, а потом распяли без повода соотечественники: в назидание или, чтобы не мешал. А процедура уничтожения инакомыслящих сохранилась, только вместо креста и гвоздей используются другие технологии.

– Ты становишься антисемиткой.

– Я взрослею.

– Евреи теперь уже не «вечный» народ. Антисемиты могут спать спокойно. Сегодня законы истории не делают для евреев исключений.

– Ну, а как же Бен, твой патрон, и богатая Америка. Неужели не жаль расставаться? – удивилась я. – Только Бога нет. Я точно знаю. Ты – тоже.

– Есть, – сказал Илюша Зверин. – Но открывается Он не всякому. А если открылся, совсем не обязательно, что станет покровительствовать и сберегать. Ему нет дела до отдельного человека, как нам нет дела до муравья. Он занят обустройством Вселенной. Здесь, в церкви, я вижу… я чувствую его присутствие.

– Для веры нет нужды в зрении. Это науке требуются аргументы и факты.

– Нет! – перебил он. – Вера тоже нужна в науке. Давай поужинаем вместе. Мне надо кое-что рассказать. Нет, нет, не про Бога, – он улыбнулся. – Про мирские дела… только невеселые.

Мы сидели в кафе, поджидая официанта. Я разглядывала Илюшу Зверина, может быть, впервые так внимательно и долго, и с близкого расстояния. Теперь он оставался единственным живым человеком, на которого могла положиться, если не считать сгинувшего Травина. Вспомнила, как он сидел на мне, зажимая вонючей перчаткой рот, и неумело матерился.

Он понял, о чем я думаю и сказал:

– Не сердись. Для меня тот визит, как говорят, был экзаменом на вшивость.

А я вдруг подумала, что Илюша Зверин, даже если масон и иллюминат – замечательная кандидатура на вакантное место моего мужчины, без которого чувствую себя одиноко, не уютно, не комфортно, просто отвратительно. Потому что привыкла, чтобы рядом был кто-то, на кого можно положиться, восхищаться, как восхищалась и любила Дарвин, Травина и Вождя…

Подошел официант. Я попросила принести скотч и карпаччо из телятины. Илюша Зверин помедлил и заказал зеленый чай с круасаном. Я глядела на него и понимала, что он никогда не заменит мне ни Доры Дарвин, ни Вождя, потому что влюблен в самого себя и знает, что соперников у него в этом бизнесе нет. И запальчиво спросила, когда молчание стало невыносимым:

– Церковь, которой собираешься служить, должна противиться насилию и злу? Или это не ее функция? Что думают ваши клирики по этому поводу?

А масон Илюша Зверин, запивая черствый круасан зеленым чаем, неожиданно заявил:

– Остынь! Посмотри вокруг и содрогнись. Православная церковь никогда не поступала по справедливости.

– Зачем тогда идешь служить ей?

– Чтоб стала лучше…

Типичный «тихий американец», как у Грэма Грина, – шевельнулось в голове. А официант уже нес второй стакан скотча. Я отпила, чтобы набраться смелости:

– Давай теперь про плохое, чувак. Ходи!

Илюша Зверин нагнулся к моему плечу и скороговоркой нашептал текст про смерть профессора Травина, который то ли сам выбросился из окна, то ли его выбросили. Только следов борьбы в доме не нашли.

– Нашли! – сказала я, вспоминая кровавое пятно на кухонное стене – все, что осталось от Зины Травина. – Я нашла. – И сразу встала, и начала прощаться.

– Подожди!

– Кого еще сгубили? – истерическим шепотом проговорила я.

– Нет! Никого не сгубили пока. Приезжает новый директор института.

– Ну и хрен с ним. Меня это не е..т.

– Директором к вам назначен представитель заказчика из кремля, пз. Тот, что на вечеринке у губернатора стрелял в Кирилла.

Я возвращалась в институт. Сидела на заднем сиденье «Вольво» и разглядывала бритый затылок водилы, весь в складках жира. Он ни разу не сказал мне и слова. В прошлую поездку тоже.

– Знаешь, кто будет новым директором, чувак? – спросила я затылок, уверенная, что знает. Водила назвал имя и фамилию нового назначенца. Только для меня новый директор так и остался другим пз, что на губернаторской вечеринке стоял рядом: одна рука – на моей заднице, другая держит пистолет и струйку дыма из ствола.

Прошло несколько унылых и скучных рабочих дней… или недель. Поредевшая челядь Лэба старательно имитировала занятия наукой. Больше всех преуспевал новый заведующий Лэбом Валентин, умелый засранец. Он вернул нас к своим прежним исследованиям по снижению точки замерзания консервирующих растворов с помощью антифризовых добавок. И публика, надуваясь энтузиазмом и старанием, воспроизводила старые опыты, прекрасно сознавая, что проку в них никакого. А другая вода исчезли, будто не было ее.

«Что это могла значить? – думала я, наблюдая, как Валентинов раствор благополучно замерзает при минус пяти градусах Цельсия. – Значит ли это, что другая вода ни кому не нужна? Или это еще одна неуклюжая попытка сокрыть от мира сам факт ее существования? А может, она нужна, но только одному лицу… сами знаете, какому».

В один из таких серых дней меня вызвали в административный корпус.

– Вас ждет директор, – сказала новая секретарь, женщина средних лет с большим ртом и осанкой, как у Книпер-Чеховой. – Подождите, я доложу.

Она исчезла за директорской дверью, куда мне теперь не проникнуть без стука. Я осталась одна и замерла в ожидании…

Он был так внутренне собран, так умело держал дистанцию, что ко мне с трудом возвращалась память о его прошлых геройствах в урюпинской степи: отставке ТиТиПи, попытке изнасиловать меня, бездарной стрельбе в губернаторском доме, о губернаторе, которого посадили не без его стараний…

Вспомнила, как в институтской обжираловке для випов он с коллегой пробовал на вкус другую воду и запивал для храбрости водкой. А потом били друг друга бутылкой по пальцам, разбивая в кровь ногтевые фаланги, и не чувствовали боли. Слушая его болтовню про будущее креативное управление институтом, я смотрела на пальцы. Толстые и короткие, как у Ойстраха, с ухоженными ногтями, они не выдавали прошлых забав этого засранца.

– …понравились в мой первый визит в урюпинск, – невнятно вещал пз, называя меня на «вы» и поправляя строгий темный галстук. – Ваша самоотверженность и смелость в отстаивании научных приоритетов, несмотря на юный возраст и отсутствие статуса ученого, делают вам честь… Надеюсь, не потеряли веру в свой научный потенциал… в потенциал института, которым мне предстоит руководить…

– Мне просто не было, что терять.

– Не скромничайте. – Он встал из-за стола, подошел к окну. Покрутил ручку жалюзи и принялся сверху наблюдать жизнь институтской публики на ветру.

Я была уверена, что просчитывает варианты, как поэлегантней и без лишних усилий забраться мне под юбку, чтобы открыть счет сексуальным победам на новом для себя поприще. И ошиблась, потому что сказал:

– На очередном заседании ученого совета вам будет предложена должность заместителя директора института по науке. – Справившись с трудным текстом, повернулся лицом, и я поняла, что прямо сейчас, на столе, как в американских фильмах, или на широком подоконнике, поимеет меня. И была готова согласиться, потому что другой пз вдруг показался человеком, который может выиграть конкурс на освободившееся место моего мужчины.

Я подошла к письменному столу. Уселась на толстую столешницу, указывая ему маршрут и давая понять, что именно здесь лучше всего сделать это по-быстрому. А что до должности зама по науке, то случись это на полгода раньше, новость заставила бы меня неделю прыгать на одной ноге от дома до работы и обратно. А сейчас, наверное, надо просто поблагодарить его. Улыбнулась, поправила лифчик и спросила:

– Что я должна сделать взамен?

А он успел отвернуться к окну и напряженно смотрел вниз, и не реагировал. Я подошла. Встала так близко, что коснулась грудью чужой спины. Ничего не случилось. Искра не пробежала. Он даже не повернулся. Тогда я почти легла на него и через плечо заглянула в окно…

Без пальто, в темном костюме ТиТиПи стоит на площади перед входом в административный корпус. У ноги – пластиковый бочонок с грузинским вином, которое присылают Старой Суке из Тбилиси. И Старая Сука рядом, в голубой норковой шубе от Emzo Furs. Чуть поодаль с включенным двигателем дымит директорский внедорожник, который давно не принадлежит Тихону. Вокруг несколько человек челяди, сотрудники других институтских подразделений, охранники, незнакомые люди в штатском. Все напряженно застыли, жестко структурированные, будто в спящем царстве-государстве. И ждут царевича, чтобы занялся реструктуризацией. А его все нет…

И тогда ТиТиПи сам начинает реструктуризацию… но как-то странно. Свинчивает крышку с пластикового бочонка. Медлит. Поднимает бочонок над головой и выливает на себя белое грузинское вино «Цинандали». Публика по-прежнему пребывает в оцепенении, хоть не понимает, что это бензин. Я тоже не понимаю. А вино течет из бочонка, как назло, слишком медленно, словно старается продлить безумный Тихонов перформанс.

Ничего страшного пока не случилось, но леденящий ужас закрадывается в души зрителей. В мою, тоже. И гонит прочь из кабинета вниз, чтобы остановить Тихоново безумие. Только я тоже структурирована и цепенею, как все они внизу. Как цепенеет рядом другой пз, как Старая Сука, и не могу пошевелиться. И пребываю в состоянии глубокой летаргии. Остается лишь щемящая боль, но такая сильная, что, кажется, по неосторожности прищемила дверцей автомобиля не палец, но все тело…

Это бездействие… непротивление взрослых творческих людей, ученых, бля, злодейскому перформансу обескураживает. А Тихон, покончив с вином, достает пенальчик с кубинской сигарой, зажигалку… Лиц зрителей отсюда толком не разглядеть, но того, что вижу, достаточно. Там, на лицах, кроме животного любопытства и ожидания самого худшего, есть маленькое место надежде, что все это – дурацкая забава с грузинским акцентом, затеянная престарелым директором, несправедливо обиженным режимом.

Тихон щелкает зажигалкой. Раскуривает сигару. Оглядывает окруживших его людей, будто не понимает, зачем они его окружили. И вдруг вспыхивает весь, с головы до ног, разом, непривычным, почти невидимым, бело-голубым пламенем. Какое-то время остается неподвижным, с гордо задранной к небу головой, а потом начинает странно дергаться, но не так, как марионетка, когда горят одежды и тело. Но будто хочет удостовериться, что горит… и не желает разочаровываться. Не пытается сорвать одежды, не простирает руки к толпе, лишь кричит что-то. Кричит, раскрывая до невозможности рот…

Кататония проходит внезапным толчком, сбрасывающим меня со спины пз. Я бегу к выходу и слышу за собой топот его башмаков. Отсюда, с земли, выходка Тихона кажется еще более ужасающей и бессмысленной. Ничего подобного я не видела, никто не видел, и не дай Бог увидеть… Может быть, видели те, кто распинал когда-то Христа, если распинал, конечно. Только Тихон сам распял себя и сейчас не то, чтобы сожалел о случившемся… просто включились не подвластные ему филогенетические механизмы защиты и, похерив его старания и волю, пытаются предотвратить худшее, и не могут…

У меня кружится голова, будто кручусь в центрифуге. С каждой минутой все быстрее. Сейчас упаду, чтобы привычно погрузиться в спасительное небытие. А Тихон, мужественный и утонченный, как настоящий самурай, еще держится на ногах. Он и сводит счеты с жизнью, как воин-самурай. Сквозь бело-синее пламя отчетливо видна могучая фигура, которая перестав дергаться за ненадобностью, неподвижно стоит, будто памятник самому себе, в темном костюме и белой жесткой рубахе, накрахмаленной старательной Любой.

Я выбралась из центрифуги, чувствуя себя руинами Помпеи и окопами Сталинграда одновременно. Вспомнила, как Тихон говорил, будто человеку выпадают только те трудности, которые он может перенести, но спорить с ним уже не хотелось.

Посмотрела на Старую Суку, что валялась поблизости в снегу На нее никто не обращает внимания. В голубой норковой шубе, с задранным платьем, обнажившим неожиданно стройные бедра и не по сезону легкомысленные трусы в кружевах, она тщится спросить Тихона: «Это больно? Ты еще долго там?» И уже не надеется на ответ.

Со стороны морга с огнетушителем в руках и одеялом гигантскими прыжками спешит к аутодафе Евсей и кричит что-то. А из толпы ученых-зевак, громко смеясь, выбирается урюпинский монах Илюша Зверин, непонятно как оказавшийся здесь. Сбрасывает пальто, надетое поверх рясы, накрывает им Старую Суку и проделывает все это, продолжая смеяться. Просто заходится от хохота, дергаясь телом, как только что дергался в бело-синем факеле ТиТиПи.

Зато теперь… Я отказываюсь верить глазам. Огонь полыхает во всю, а растерянный ТиТиПи стоит, не падает на землю, не сгорает, и одежды не дымят. И ужас происходящего, и его невероятность, не поддающиеся ни логике, ни анализу, пугают гораздо сильнее, чем, если бы горел по-настоящему.

А публика вокруг… они еще не въехали в происходящее, не понимают, что Тихон не горит, что просто стоит в огненном факеле, как можно стоять в лифте или в очереди на защиту диссертации. Большинство зевак-ученых давно успели растерять способность к состраданию, которой их снабдила эволюция. Спасибо, что хворост не подбрасывают в костер, а терпеливо ждут, когда пред их взорами предстанет обугленная мумия – все, что останется от всесильного директора института Тихона Перевозчикова. Другие сострадают, конечно, насколько позволяет им сострадать режим, и «пинают» обгоревшие останки не со злобой, а с сочувствием и жалостью. Только от этого всем становится еще хуже, будто начинают прозревать и понимают, что недавнее отношение Тихона к окружившим его людям сильно зависело от того, зачем они его окружили, и почему ничего не предпринимают сейчас, чтобы спасти. И успокаивают себя сомнительным, будто преданны науке, продуктивны в ней и не мыслят жизни без нее. Так может похваляться палач тонко нарезанной к завтраку ветчиной.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.