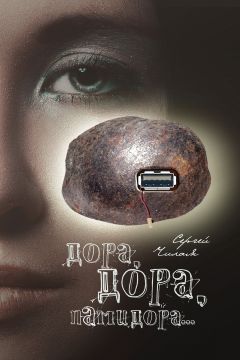

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)

Казалось, под Тихоном развели костер. Некоторое время он сидел, не реагируя, стараясь сохранить лицо. Не сумел и густо покраснел. Вскочил, взгромоздившись надо мной всеми своими двумя метрами и избыточным весом:

– Пошла вон! – Схватил за плечо и потащил к двери. Притормозил у мраморной лестницы, ведущей на первый этаж, и, перескакивая ступеньки, ринулся вниз, волоча меня за собой. Стараясь не стучать головой о мраморные ступени, я думала: если бы в доме была центрифуга, он затолкал бы меня туда, включил максимальную скорость и оставил до утра. Только я уже была ученой и смогла ухватиться за перила, и остановить движение. И, не мешкая, пинком ноги в зад, сбросила Тихона с лестницы. Хоть пинок был совсем не дружественным, падать ему оставалось немного – несколько ступенек всего. Но с его ростом, весом и возрастом это было достаточно сложным занятием. К тому же он разлегся вдоль прохода – ни обойти, ни переступить. Мне пришлось пройти к выходу прямо по нему. Распахнула наружную дверь, вышла, села на газон, а потом легла. И думала, можно ли считать мой поступок доблестным? И слушала, как Тихон с порога, согнувшись и упираясь руками в колени, орет:

– Дура! Понимаешь, на кого наезжаешь, долбанная сука?! Федор – мой любимый ученик. А твой отец Сергий – он грубо выругался, – ни ученый, ни священник, а так… бывший бандит по прозвищу Данила Козел. Заруби это себе на носу. И чтобы духа твоего в моем доме не было… никогда!

Я лежала в траве, приходя в себя, и ни о чем не жалела. Лишь грозила Тихону кулачком. А когда встала, поняла, что плащ с сумкой остались в кабинете Тихона. Подумала матерно: «И фиг с ним», и двинулась к воротам. А там, у ворот, в машине сидел урюпинский монах Илюша Зверин и разговаривал с прохожим мужиком. Увидел меня. Обрадовался.

– Надеюсь, не заставила себя ждать? – только и нашлась я, что сказать. Оглянулась и увидела у входной двери ТиТиПи с сумкой моей и плащом. Он стоял и что-то говорил…

– Откуда у монаха машина? – поинтересовалась я, не обращая внимания на Тихона.

Монах не спешил с ответом. Я не торопила. И не спрашивала, что он делает возле Тихонова дома.

Наконец, он открыл рот:

– Часто ездишь в гости к директору института?

Мне тоже было не до ответов. Я понимала, что ничего не добилась своим визитом. Лишь разругалась с Тихоном из-за ерунды и так, что центрифугой уже не отделаться. И казнилась, и привычно тряслась от страха, и стыдилась, и больше всего себя. Типичная психология жертвы, которая живет в старании избежать проблем. И именно этим притягивает их к себе… Дора никогда не была жертвой. И палачом не была. Она всегда была лидером… умным, чертовски красивым, честным, смелым, необыкновенно привлекательным. Ее все всегда хотели. Некоторые даже поимели, побывав на верху блаженства. А у меня кроме большого клитора ничего нет… даже страха, оберегающего от дурных поступков.

Печаль была уныла и черна, будто конец света пришел для меня одной.

– Останови! Дальше пойду пешком.

– Мы не проехали и полпути.

– И не надо…

Прошло еще две недели или три. Я была уязвлена и потеряла способность разумно действовать даже в житейских смыслах. И жила, ощущая себя существом второго сорта, что вообще помрачало рассудок. В один из таких дней ко мне притащились реальные пацаны – stand up guys Лева и Рома. Самая счастливая парочка во вселенной, о существовании которых и думать забыла. Они стояли в прихожей с куском «пармезана» и бутылкой Jameson. У Левы была еще гипсовая повязка на предплечье, а Рома щеголял ожогами на лице.

– What do you want, men? – поинтересовалась я. – You flocked like flies to shit.

– Yes, yes, – обрадовались они. – Even we made a list we're gonna do a crap to whom. You're in the top.[68]68

Чего вам, чуваки? Слетелись, как мухи на говно. Да, да. Даже составили список, на кого собираемся насрать. Ты – в списке.

[Закрыть]

– Если взаимные приветствия закончились, прошу в номер.

Мальчики сидели и молчали, каждый про свое, я тоже, пока сообразительный Лева не притащил из коридора бутылку. Мы выпили, зажевали пармезаном, но желания говорить не прибавилось.

– Заряжай по-новой, чувак! – попросил Рома.

Когда литровая бутылка опустела наполовину, Лева стал задвигать телегу:

– Что помешало тебе поприсутствовать при взрыве Лэба, вместе со всеми нами, Никифороф? Понимаешь, что потеряла лицо… не слабее Ромкиного, даже если считаешь, что твое уцелело?

Я молча поглядывала на пустые стаканы и медленно перебирала возможные ответы, способные хоть немного пролить свет на мое отсутствие. И понимала, что можно опоздать на свидание, экзамен, на самолет, но на взрыв (?!). А сказать, что спешила изо всех сил, но помешал МаркБорисыч, перегородив колючками пролом, рука не поднималась…

Пармезан закончился. В кухонном шкафу валялись лишь овсяные хлопья. Мы заедали виски кусочками льда. Мальчики повеселели. Начали пересказывать институтские сплетни, байки про следователей, из которых самым забавным оказался анекдот про северного оленя. Я знала, можно верить лишь половине того, что они впаривали. Не знала, какой?

Мне начал надоедать их визит и треп ни про что. И догадывалась: еще немного и они начнут приставать, и склонять к занятиям любовью втроем. Однажды мы сделали это на ночном дежурстве, напившись full as an egg.[69]69

Вдрызг.

[Закрыть] Threesome sex обещал большие перспективы, но не задался. Они суетились, мешали друг другу, хихикали… Я потом простояла час под душем и полчаса чистила зубы. А сейчас во мне не было и намека на желание, но мальчики, похоже, got nuts,[70]70

Совсем офигели.

[Закрыть] и всерьез подумывали о свальном грехе.

– Потрахаемся? – В вопросе интеллигента Левы не было того, что называют insulting hit.[71]71

Оскорбительный намек.

[Закрыть] Все понимали, инициатором желания был алкоголь.

Больше всего мне хотелось послать их куда-нибудь подальше: «For crying out loud you both».[72]72

А пошли вы оба.

[Закрыть] Но промолчала, потому как давно убрала ногу из двери. Потому как стала жертвой, с которой можно не церемониться, которая норовит понравиться всем и никогда никому не отказывает, даже в ущерб себе.

Вспомнила, как недавно пыталась заняться любовью с Валентином у него дома. Нет, драматичного ничего не случилось в тот раз. Просто сбитый летчик никак не мог собраться с силами, хоть позволяла ему делать с собой все, что пожелает. Но, видно, душа его в тот день не лежала ко мне. А может, мешал фимоз. Хотя вряд ли: мне большой клитор никогда не мешал… Я валялась в одной майке на кровати в Валентиновой квартире и вспоминала, как спариваются ежи. Вспомнила, что осторожно. Вспомнила, что еж охмуряет подругу несколько часов кряду: бегает вокруг, пыхтит. А когда самка складывает колючки, забирается ей на спину. Процедура соития длится несколько секунд. Всего!

– Куда подевались пз? – спросила я, стараясь отвлечь мальчиков от сверхзадачи, с которой пока не справлялись, судя по отсутствию эрекции.

Они не сразу прекратили возню. Мне пришлось повторить вопрос.

– Свалили на второй или третий день после взрыва. – Голый Лева уселся на диване и принялся чесать кожу под гипсовой повязкой, забывая про секс втроем. А Рома не забыл и продолжал боевые действия в одиночку, но как-то нечленораздельно, не привнося оживления в мою интимную жизнь.

– Где Дора крахмалит? – поинтересовалась я. А в душу уже закрадывался приступ ревности, беспочвенной пока, но от этого не менее яростной. Я начинала ненавидеть Дарвин. С каждой минутой сильнее. А память выталкивала на поверхность ее поступки до взрыва и после, от которых ненависть удесятерялась.

– Где она?! – заорала я, превращаясь в мстительное злобное существо, готовое порушить все вокруг. И набросилась на Рому:

– Проваливай, козел! Нет! Оба валите, декаденты хреновы! Нашли себе шлюху с красным дипломом. And fuck your mother fucking dolts![73]73

Мать вашу, долбанные придурки.

[Закрыть] – И, не ожидая пока оденутся и выберутся из номера, бросилась в ванную брить лобок…

Спустя несколько минут я стояла перед дверью кабинета Дарвин, накапливая месть и злобу, потому что измена – косяк высшего порядка. А когда накопила и почувствовала, что они сотрясают меня, как мотор старенького автомобиля, толкнула дверь. И снова, в который раз, подумала: «Лучше бы мне этого не делать». Только было поздно. И все же старалась не смотреть на происходящее, а глядела по сторонам, лишь бы не видеть.

Обнявшись, они сидели боком ко мне, вплотную сдвинув кресла, и целовались, задумчиво и нежно. Я подошла, по-прежнему глядя в сторону, и почувствовала себя тринадцатым апостолом – учеником, которого все отвергают. Остановилась, погрузившись в состояние несделанного выбора между ролью жертвы и палача, у которых общий детдомовский бэкграунд. Покашляла, чтобы обратить на себя внимание. Дарвин отстранилась. Посмотрела. Так смотрят на испорченный утюг. И продолжала гладить по голове биохимика Леночку Волкову, дочь губернатора урюпинской губернии, что сидела в соседнем кресле.

Ревность и злоба стали острее, подстегнутые коварством Дарвин, которой было мало губернатора-отца. Она собралась поиметь еще и дочь. Я сделала выбор и стала палачом.

Это был первый в моей жизни приступ бешенства такой силы, что не помнила ни слов, ни действий своих. Только гул толпы, повторявшей раз за разом: «Распни ее, распни!» Шум и ярость, она же злоба, такая, что никакими успокаивающими средствами не утихомирить, затмила сознание. Ненависть не ради правды или справедливости, но лишь во имя ненависти – самой страшной из всех видов этого обжигающего чувства. Я снова была детдомовской девчонкой, отбившейся от стаи и гулявшей сама по себе. Девчонкой, у которой несправедливо отобрали любимую игрушку и унизили публично.

И подняла над головой топор, решая, на кого его обрушить первым. Выбрала Барби. Схватила за волосы, намотав на руку длинные локоны, выдрала из кресла и потащила к двери, уверенная, что Дарвин подождет своей участи. Только Дарвин ждать не стала. Набросилась сзади. Схватила за шею и сильно сдавила руками, прижав надгортанник к позвоночнику. Боль была настолько сильной, что выпустила Барби и, задыхаясь в кашле, села на пол рядом с ней. И не видела ничего, потому что слезы и сопли застилали глаза. Принялась протирать их, размазывая по лицу. А когда размазала, увидела Дарвин. Склонившись над Барби, она что-то говорила ей и помогала подняться. Забыв про кашель, раздирающий легкие, набросилась на Дарвин, норовя ногой ударить в живот… туда, где печень. В детском доме этот удар назывался «под дых». И если удавалось попасть, неважно, кулаком или ногой, дыхание противника останавливалось. Он сгибался пополам от боли, раскрывал рот, будто только что выловленная рыба, и некоторое время оставался беззащитным.

Не знаю, удалось ли мне попасть, только Дарвин согнулась и присела на корточки, касаясь пальцами пола. Лучшего момента для продолжения атаки не придумать. Я отвела правую ногу назад, как в теннисе при приеме мяча справа, и тут же целя в голову, двинула вперед, перенеся тяжесть тела на левую ногу…

Ах, если бы я попала тогда, Дарвин не пришлось пройти через ад, уготованный ей спецслужбами. Желание спецслужб беспричинно вредить своим гражданам, сделать больно или унизить, было всегда сродни детдомовской злобе и агрессии, только превышало их в разы. Обычно нормальные взрослые люди не доходят до такого состояния. Но я не попала. И Дарвин не попала ни в реанимацию, ни просто на больничную койку, и не избежала уготованного ей. Она знала такие удары и успела перехватить ногу, вцепившись пальцами в лодыжку. Остановила губительное движение, подсекла другую ногу, и я очутилась на полу.

Не обращая на меня внимания, Дарвин отвернулась и снова занялась Барби, что продолжала скулить. Я встала, кашляя и задыхаясь, и двинулась к ней, норовя добраться до тела любой ценой, чтобы разорвать на куски.

– What the fuck? You're pissing on a bare wire alive»,[74]74

Писаешь на оголенный провод, подруга.

[Закрыть] – нагоняя волну, сказала Дарвин.

Я не могла не ответить:

– Are you afraid that the wire will rust?[75]75

Боишься, заржавеет?

[Закрыть]

И снова попыталась ударить ногой. Теперь уже, куда придется. И снова не получилось – я оказалась на полу. И пока лежала, наблюдая, как Дарвин цацкается с Барби, успела пересчитать в голове другие способы атаки. И выходило, что только ближний бой, в котором заранее пророчила себе поражение, был единственным способом добраться до тела…

В конце концов, после нескольких неудачных попыток, я смогла до него добраться. Только какой ценой? Дарвин так сильно потрепала меня, отражая атаки, что едва держалась на ногах и действовала почти вслепую из-за заплывших век. Зато когда добралась, вцепилась мертвой хваткой и била куда придется, и кусала, и царапала, и не чувствовала ответных ударов. Дарвин что-то говорила, но ее болтовня лишь добавляла ярости и злобы.

Это не было сражением двух молодых женщин. Я вспомнила Фаньку Зеттель, что любила повторять: «Ребенка можно забрать из детского дома, но детский дом из ребенка забрать нельзя». Бились насмерть два детдомовских ребенка по правилам известным только им двоим. И неважно было, за что: за недоеденный пряник, за надкушенное яблоко… Я совсем потеряла рассудок, однако понимала, что война между нами – это продолжение любви, только другими средствами, как говорил Клаузевиц, хоть имел в виду совсем другое.

В разгар сражения я почувствовала вдруг, что побеждаю, потому как Дарвин перестала бормотать свои глупости и прекратила сопротивление. И тут, за миг до победы, у меня появилось непреодолимое желание сдаться. Сдаться на милость побежденного. Искушение было так велико, что я тоже опустила руки. И тут же получила удар по голове чем-то тяжелым, похожим на мифический топор, которым недавно размахивала сама. Голова слетела с плеч и покатилась по паркету. Сначала медленно. Потом быстрее. И тело перестало существовать, хоть смогла опуститься на колени. Мне показалось, перед Дарвин. Но не устояла и легла. Последней мыслью было… нет, последней мысли просто не было…

Я пришла в себя ночью. Было так плохо, будто меня снова переехал переполненный автобус. Подумала, что умираю. «Не сегодня», сказал чей-то голос. Я поверила. Попыталась ощупать лицо. Мне казалось, оно похоже на туго надутый мяч. Потянулась к голове, в которой удалявшийся автобус натужно гудел двигателем, взбираясь в гору, и что-то тревожно кричали пассажиры. Попытка начать любое движение… даже просто мысль о движении, причиняли боль… даже шорох ресниц, когда пыталась открыть глаза. И принялась звать на помощь. Только голоса своего не слышала. Подошла сестра. Сказала, что лежу в реанимации. Что десять дней назад меня прооперировали. Что все это время была в коме. Хотела спросить про диагноз. Не смогла. Сестра сама рассказала, что вдавленный перелом теменной кости. Значит, делали трепанацию черепа, догадалась я. Интересно, закрыли дефект в кости или нет? Нащупала языком во рту трубку дыхательного аппарата. Выходит, ко всему еще, я – на принудительной вентиляции. И принялась вспоминать, что со мной случилось…

Утром, когда появился анестезиолог и вытащил трубку из трахеи, я хотела спросить, с трудом перемещая во рту язык, где Дарвин, но не смогла?

А анестезиолог сказал на всякий случай:

– Тебе нельзя говорить.

Я не стала спорить, потому что язык вдруг вырос до неимоверных размеров и заполнил ротовую полость. И уже с трудом помещался в ней, и не пропускал воздух в легкие. Я начала задыхаться. Высунула язык, но это не помогло. Анестезиолог говорил что-то успокаивающее, гладил по голове, только я не въезжала. И отъезжала все дальше, пока не отъехала совсем, потеряв из виду не только его… А когда вернулась и, видимо, не скоро, потому как снова ночь была на дворе, нащупал языком дыхательную трубку во рту. И уже не отпускала ее зубами, боясь повторения анестезиологических ошибок.

Так прошло несколько дней, запомнившихся перевязками и перекладываниями в постели. Однажды я попробовала пошевелить головой. Кровать приподнялась над полом и начала вращаться. Потолок надвинулся так близко, что пришлось вдавить голову в плечи. А потом две противоположные стены двинулись друг другу навстречу. Я вырвала. Потом еще раз. Потом рвотные массы просочились между трубкой и трахеей в легкие, и я начала задыхаться. Удушье не прекратилось и тогда, когда свалилась с кровати. И там, на полу, медленно умирала, пока не пришел анестезиолог…

Постепенно я привыкла к принудительной вентиляции легких и почти не страдала от неудобств, как не страдала от нашествия визитеров. Совсем. Ни Сангайло из бывших органов в роли директора института, ни отец Сергий с партизанским отрядом, ни свободный стрелок Кирилл, ни монах на контракте Илюша Зверин… никто не пришел, даже МаркБорисыч. И хорошо, что никто, потому как все равно не могла разговаривать и двигаться. А еще не могла понять, почему не дышу самостоятельно?

Однажды заметила, что двигаю руками. Попробовала пошевелить пальцами на ногах и заорала от радости, только молча, конечно. Через несколько дней, когда мне разрешили сесть вместе с интубационной трубкой в трахее, заявилась гинеколог из клиники. Шумная, дерзкая и решительная, она уселась на подоконник и, помахивая ногой, принялась впаривать сплетни про институтское житье после взрыва, хоть понимала, что я не могу ответить и вряд ли адекватно воспринимаю ее речи.

Про Тихона я и так все знала. Но она зациклилась и никак не могла слезть с него, и перейти к другим персонажам. А мне было не остановить гинеколога из-за трубки в горле. А она мусолила… что засранец… что моральный облик, как у орангутанга, особенно теперь… что мозг не в состоянии понять, как постарело тело… однако лучшего мэра и директора института, благородного, доброго и справедливого, наше захолустье не видывало и, похоже, уже не увидит. А потом сказала, что Зиновия Травина назначили заведующим отделением клинической хирургии института, куда входило сразу пять подразделений: гастроэнтерология, сердечно-сосудистая хирургия, микрохирургия, травматология и нейрохирургия. Что Травин перестал здороваться, хоть и раньше никогда не узнавал ее, и что не пьет, и новой ролью доволен, и что «ничего у нас не было тогда».

Гинеколог проницательно смотрела на меня, будто ждала вопросов или собралась вписаться в мой нынешний мир с поврежденной черепной коробкой, трубкой в трахее, страхами и одиночеством, и занять в нем место Дарвин. И шла к цели по тонкому льду, осторожно обходя полыньи… Странно, но я не возражала, не препятствовала. Даже подталкивала своим молчанием.

Несмотря на дырку в черепе, я не утратила животной способности чувствовать собеседника. По крайней мере, его главные доминанты. Возможно, это было некой врожденной особенностью, вроде экстрасенсорных свойств, а может, эффектом другой воды. Только зачем ей задвигать Дарвин и лезть ко мне в подруги? Или тоже повелась на феньку про другую воду? И готова провалиться в полынью, лишь бы заполучить глоток?

– Знаешь, какие ходят слухи по институту?

Поскольку я молчала, она продолжала, старательно обходя полыньи:

– Тебя намеренно держат в лаборантах, не дают защитить хотя бы кандидатскую, чтобы могла противостоять ТиТиПи и его окружению. Пребывая во вседозволенности, эти люди сделали с тобой… – Гинеколог энергично задвигала телегу. Я просто тонула в ее трепотне. А потом добавила, будто пролила стакан с водой: – Мне надо посмотреть тебя per vaginum.

Я чуть не заговорила от удивления, но спросить: «Зачем?», не смогла. А гинеколог натянула перчатку, раздвинула бедра и полезла во влагалище. И пробыла там довольно долго. Что она ищет там после трепанации?

Закончив осмотр, она вытащила из сумки плоскую металлическую фляжку. Свинтила крышку, как свинчивают женщины движением пальцев колпачок с губной помады. Приложила горлышко к губам. А когда закончила, осторожно промокнула губы пальцем и сказала, что власть в городе и области поменялась после взрыва, и что пора начинать сотрудничать с новой администрацией.

Меня утомил ее мортиролог, а остановить не могла. Зато смогла собраться, чтобы не пропустить главного. А когда она сказала, оказалось, что я не сумела насторожиться и собраться. И не въехала. И спросила, как последняя дура: «Что?». К счастью, молча.

– На твою подругу петлю накинули, – сказала гинекологичка.

У меня не было трудностей перевода и хватило ума не спрашивать, какую петлю? Отец Сергий успел просветить: «накинуть петлю» – значит посадить, а «бросить коня», меня, значит, – забросить веревку в камеру. Но я не торопилась запасаться веревкой, чтобы бежать и спасать Дарвин. И не только из-за того, что не представляла, что она могла натворить такого. «Такого» здесь было ключевым словом. Лишь думала злорадно: «Попарься, подруга, на нарах. Пол страны пересидело когда-то. А выйдешь, поговорим: куда уезжала, с кем и почему?».

А ночью, наплевав на трубку в трахее и дырку в костях черепа, встала с кровати и отправилась куда-то. Пришла в себя на полу возле двери. Лежала и старалась открытым ртом захватить больше воздуха в легкие. Но воздух не поступал, открывай рот, не открывай. И готовилась снова погрузиться в спасительное небытие, в котором чувствовала себя счастливой, здоровой и очень красивой. Только не погрузилась. Меня снова успели поднять с пола, уложить в кровать, заинтубировать, ввести обезболивающие и снотворное.

Наэтотразвсеманипуляции проделал Зиновий Травин лично, внезапно появившись из засады в палате. Я так обрадовалась его появлению, что забыла спросить о главном и выкрикивала глупости, что ненавижу, чтобы убирался поскорее, что предатель и любитель кровосмешения. А под конец монолога неожиданно поинтересовалась:

– Я была снова мертва?

– Не очень, – успокоил он. – Только такой ты мне нравилась больше.

– Болезнь для меня, вроде чужой страны, – сказала я. – Не понять, на каком языке говорить с ее гражданами.

– Надо постараться понять.

– А если не получится?

– Тогда умрешь.

– Умеешь утешить. – Мне снова было хорошо и комфортно. Я, наверное, даже была красивой, но спрашивать про это у Травина не стала. И сказала: – Ты все еще любишь меня?

Он ответил в своей идиотской манере, из которой ничего не понять:

– Мы не узнаем, что у нас есть это чувство, пока оно не пройдет…

Они хорошо загрузили меня, потому как сознание вернулось только через день или два, а может, три. Привычно полезла нащупывать языком интубационную трубку во рту. Не нашла. Обрадовалась, что дышу самостоятельно. Попробовала глубоко вздохнуть. Не получилось. И услышали знакомый шелест дыхательного аппарата. Забеспокоилась: «Где трубка?». Поднесла руку ко рту и по дороге нащупала катетер, введенный в трахею. Значит, теперь у меня трахеостома. Почему так долго не восстанавливается самостоятельное дыхание, если могу двигать руками и ногами? Значит, мозг серьезно поврежден или что-то давит на дыхательный центр.

Я лежала с открытыми глазами, поглаживая языком интубационную трубку, которой не было, и старательно вспоминала, что заставило меня встать с постели. И не могла. Зато вспомнила, что гинекологиню зовут Надежда Петровна, что она все время пыталась сказать мне что-то, но так и не сказала, и что надо отыскать «Фурлу», кровь из носу…

С трахеостомой жизнь легче не стала, хотя дыхательный аппарат по нескольку раз в день отключали. Я садилась. Пыталась самостоятельно дышать, энергично двигая грудной клеткой, но продержаться могла не более пяти минут. Растительная жизнь обременяла все сильнее. Я погружалась в депрессию, из которой выбираться становилось с каждым разом труднее. Внешний мир перестал существовать. Особенно задирало, что перестал только для меня одной. А эндогенный мир ничем особенным похвастать не мог. И тоже был провальным. Особенно затрахавший меня бзик: «Найди «Фурлу». Только на фига она мне, эта гребанная «Фурла»? И что такое «Фурла»?

Так могло продолжаться вечность. Какие-то люди входили в палату, выходили. Задавали вопросы. Меняли катетеры в трахее, в венах, делали массаж. Перестилали постель. Протирали спину и ягодицы пенкой «Seni Care», чтобы не было пролежней. В мой эндогенный мир не проникали мысли, почему эти люди так заботливы ко мне и не требуют денег? Меня одолевало лишь одно: «Надо найти «Фурлу», чува!». И тогда, я знала совершенно точно, все переменится волшебным образом, и в лучшую сторону…

Однажды, когда перестилали постель на функциональной кровати, меняя загаженные простыни, клеенки, противопролежные матрасы, я увидела на голом стальном ложе, покрытом эпоксидной эмалью, женскую сумку дорогой кожи. И не сразу въехала, что это «Фурла». А когда въехала, так засуетилась, задвигала руками, ногам и головой в попытке сказать что-то, дотянуться, объясниться, наконец, что меня тут же загрузили, подключили к дыхательному аппарату. Понаблюдали немного и оставили одну, если не считать пульсоксиметра на пальце, дыхательного аппарата и функциональной кровати, с которыми давно сжилась и держала за собственное тело…

И тут вспомнила, что Дарвин залетела и сидит с накинутой петлей, если Надежда Петровна не врет. А зачем ей врать? Наверное, и про Травина сказала правду. Только не помнила, что именно она сказала про Травина. Вернулась к теме Дарвин, но уже без злорадства и без тревоги особой. Ей не позавидуешь, конечно. За что ее замели? Что говорила гинеколог Надежда Петровна про это? Только знала, что коня не заброшу. Даже пальцем не пошевелю, чтобы вызволить ее. И к Сангайло не пойду за этим. И не лягу под него. А утром меня снова находили на полу возле двери…

В одну из ночей, когда в палате не было никого, я смогла вытащить из-под матраса «Фурлу». После небольшого замешательства, вызванного гипоксией, смогла, наконец, прижать сумку к груди и насладиться незнакомым чувством собственника. А когда восторгов поубавилось, стала вспоминать, зачем она мне? И выходило… ничего не выходило. Я лежала на функциональной кровати с приподнятым головным концом, с воздуховодом в трахее, с пульсоксиметром на пальце и вспоминала, прижимая «Фурлу» к груди. И думала невпопад, и лелеяла свои раны…

Снова вспомнила Дарвин, благородную и безмятежную, что парится сейчас на нарах. И, что, хошь-не хошь, а в койку с Сангайло все равно придется ложиться. Слава Богу, что мой моральный кодекс не бил тревогу по этому поводу. Вспомнила недавний визит к ТиТиПи и его неожиданно печальное откровение: «Достигнув цели, замечаешь, что ты – средство», и ссору с ним. А потом вспомнила, как Дарвин после взрыва целовала длинную, как жердь, деваху. Вспомнила, что это была Барби, дочь губернатора… Вслед за Барби всплыл из ниоткуда чувак из инженерной группы, любитель Чернышевского с его хэштегом: #отдельнаянация. А следом – сразу двое: гинеколог Надежда Петровна, грузившая меня всякой ерундой, и хирург Зиновий Травин в операционном белье. Они пили спирт и целовались… Видимо, мозг возвращался к нормальной жизни, потому что принялся извлекать из памяти недавние сюжеты один за другим. Но слишком торопливо: я не всегда успевала понять и оценить происходящее. Чаще других возникала картинка, на которой два пьяных пз бьют друг друга краем литровой бутылки по пальцам. Пальцы – в кровь, а они хохочут. Было ли это доблестным поступком или просто ждали, когда награда найдет героев?

И тут, будто сом из омута, медленно выбралась на свет другая вода в виде водяного пузыря. Дальше было просто. Я начала вспоминать. И знала теперь, в каких шкафах спрятаны скелеты, где закопаны тела. И лежала неподвижно на функциональной кровати, и чувствовала себя USB-шиной.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.