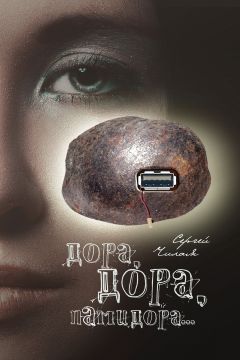

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)

«Хорошо бы задать парочку вопросов Дарвин», – думаю я, обходя по дороге одно помещение за другим. – А как спросить? И что она ответит? И могу ли я задавать ей подобные вопросы? И как подойти и спросить не с хера: «Ты спишь с губернатором?». Или еще круче: «Хочешь передать ему артефакт? А как же я? А Тихон?». И увидела Тихона. В белом токсидо он стоял в пустой комнате со стаканом в руке и унижал себя высокомерием:

– Опять ты! Похоже, единственное место, где гарантированно не встречу тебя – администрация верховного правителя в кремле… хотя, кто знает…

Я мгновенным калейдоскопом прокрутила в балдеющей голове рассказ институтского электрика и принялась парить ТиТиПи сливом про губернатора, что испытывает такое же страстное желание завладеть Изделием. И собирается отправить в институт омон с задачей… понятно, с какой. Потому как его задача – точная копия нашей. Только повод другой…

– Потанцуем? – Предложил Тихон. – Утрем нос губернатору и Доре.

– После вашей центрифуги у меня разладилась координаторика. Мне пора рассылать записки челяди Лэба с приглашением на… ну… вы сами знаете, на что… Знаете ведь? Или что-то изменилось? И присутствие публики там уже не является обязательной повинностью? – отбарабанила я и замерла в ожидании Тихонова реагажа. Но он был безмятежен, как всегда. Как бывают безмятежны благородные люди. Про подлецов такого не скажешь. Хоть Тихону в подлецах жилось еще лучше. А он молчал, словно в рот воды набрал. Стоял и пялил на меня глаза. Даже не столько на меня, сколько на себя, потому как глядел вовнутрь. Я впервые так отчетливо увидела взгляд, обращенный в себя. Он встряхнулся. Взял за плечо, будто хотел обнять прилюдно. Хотя, чего ему бояться? Только себя самого. Мне показалось, он отвечает взаимностью на мою любовь: то ли любовь, то ли ненависть. И самооценка резко скакнула вверх. И почувствовала себя красивее, умнее, значительнее… А он, не отпуская плеча, развернул, шлепнул по заду и, подтолкнув вперед, сказал: – Рассылай!

«Значит, мне надо срочно попасть в институт», – решаю я. Выхожу в парк. Вижу на дальней скамейке Кирилла. Рядом курит Старая Сука. На земле, возле ее ноги, прямоугольная бутылка Tullamore Dew, будто собачонка. Я долго не решаюсь подойти. Стою, выжидая, в духовной практике наблюдения за чужим блудом. И закрываю глаза, когда начинает казаться, что сейчас они перейдут к боевым действиям, и тогда до Кирилла не достучаться. Стою, пока меня не замечает Старая Сука.

– Какого черта, девочка? – спрашивает она со всегдашней улыбкой. Я выдаю заготовленный текст про институт. Она не спрашивает, зачем? Сморит на Кирилла: – Отвези ее дружок. Возьми мою повозку.

И пока мы едем, я успеваю выложить Кириллу все, что знаю про другую воду. Про двух пз, один из которых явный чекист. Про нашу затею с перформансом. Про перебежчицу Дарвин и запланированную губернатором атаку полицейского спецназа на институт. Только не знаю, зачем рассказываю все это незнакомому парню. Может, потому, что больше некому. Или чувствую, как бигли или еж МаркБорисыч, благородство странного нищего. И думаю, что Старая Сука, даже если она делала это с единственной целью – отомстить ТиТиПи, не могла выбрать в партнеры законченного подонка. Но Евсея-то она выбрала. А может, Евсей не подонок. По крайней мере, вечером, когда лежала с ним в скрипучей койке, сбитой из деревянных ящиков, мне так не казалось. Но я ведь не лежала… это была лишь мысль… мимолетное желание… и слава Богу, что не случилось… А может, случилось?

– Тебя не страшит, что верховный правитель будет жить вечно, если пз увезут с собой в кремль другую воду? – интересуюсь я, сидя рядом с Кириллом в машине Старой Суки.

– Не страшит, – заверяет он. – С водой или без, в страну возвращается социализм. И поводов для возвращения не надо искать. Они известны: от ничтожных до самых безумных. Хочешь, чтобы перечислил?

– Нищий музыкант, в провинциальном урюпинске без признаков общественной жизни, озабочен политическим неустройством страны. Значит, сталинизм не приемлешь, а режим верховного правителя тебя колбасит?

– Всю страну колбасит.

Мы добрались до института. Я попросила подъехать к задней двери морга: прямо к Евсеевой конуре.

– Пойдем со мной. Одной ночью в морге страшно.

Мы вошли. Степью не пахнет. Знакомая сладковатая вонь, пронизанная храпом Евсея. Я пробираюсь в заднюю комнату. Включаю белый свет в телефоне и принимаюсь искать банку с младенцем-уродцем. И не нахожу. И с ужасом думаю, что придется будить Евсея. И тогда визит не утаить. И продолжаю поиски. И нахожу! Прижимаю банку к груди, освещая уродца. Мне кажется, что в банке, в растворе формалина, лежит живой младенец, у которого кто-то успел удалить мозговую грыжу, но забыл перерезать пуповину. Зрелище настолько реалистично, что внушает ужас: серая кожа сменила цвет на розовый, исчез цианоз. Он смотрит на меня. Он даже подмигивает. Я чувству, что схожу с ума. Голова закружилась. Руки разжались, и банка с грохотом падает на цементный пол. Едкий формалин заливает вечернее платье Дарвин…

Подсвечивая телефоном, я нахожу маленького уродца на полу. Но просунуть пальцы в череп, чтобы извлечь артефакт, из-за отвращения и страха, не могу. И стою, прижимая младенца к груди, будто собралась кормить грудью, и выжидаю. И Кирилл, стоит рядом. И тоже ждет чего-то. И улыбается.

В соседней комнате завозился Евсей, реагируя на запах формалина.

– Он не должен нас видеть, – говорю я, еще не понимая, чем это может грозить старому козлу. А Евсей уже входит в комнату, где прячемся мы с Кириллом и младенец. Он не сильно удивлен, завидев нас. Будто ждал. И именно в таком составе. Стоит, пошатываясь, и смотрит, пронзительно и кротко. И взгляд его снова проникает в меня, как давешний свет, что открывает пространства, о котором говорил, прежде чем затащить меня в койку… Нет! Я ведь сама туда забралась… Или не было ничего?!

В жалкой фигуре Евсея, в заскорузлом нижнем белье, которое мужчины перестали носить лет сорок назад, в шумном астматичном дыхании, в нестриженых ногтях на ногах, пораженных грибком, присутствует трагическая обреченность. А еще нечто, что ставит его выше нас с Кириллом, выше младенца… даже выше Изделия. Будто знает такое, что нам еще только предстоит узнать.

Он заговаривает первым:

– Верунчик! Видела, что сделала с младенцем другая вода? – Не дожидается моего реагажа и продолжает: – Превратила препарат в зомби. Еще немного и новорожденный сделает первые шаги… – Смотрит на Кирилла. – Вы не должны уносить другую воду. За ней придет Дора.

Он тянется к младенцу. Я отдаю и с изумлением наблюдаю, как старый, вечно пьяный, сумасшедший мужик бережно баюкает препарат, пролежавший в формалине не один десяток лет. Как подолом рубахи вытирает совсем не серое лицо. Как подбирает, болтающуюся пуповину. Как кружится в вальсе, напевая под нос «Там, в дали, за рекой догорали огни…».

– Пойдем, – сказал Кирилл, забирая из рук Евсея младенца. – Достань чертов шар и пойдем. Бредни твоего старика никто не станет принимать всерьез.

Я хочу сказать: «Станет», но меня опережает Евсей:

– Математик Джон Нэш, страдавший душевной болезнью и не желавший выздоравливать, сказал как-то: «Становясь нормальным, человек теряет связь с космосом». Я тоже не хочу… и умирать не хочу, если вы пришли за этим.

Кирилл посмотрел на меня. Я понимаю вопрос, но нет сил кивнуть. И не кивнуть не могу, потому что «некивок» рушит всю мою жизнь. До основания. И кивнула. И успокаиваю себя байкой про смерть, которая есть продолжение жизни, только другим способом. И этот способ следует уважать.

– Подержи, – просит Кирилл, передавая мне младенца. Я понимаю, что сейчас он свернет шею Евсею, будто курице. И закрываю глаза.

– Я готов, – шепчет Евсей. А Кирилл медлит. Пауза становится невыносимой. Я чувствую, как снова подпадаю под пресс старого козла. Возможно, вместе с Кириллом теперь. И говорю:

– Давай, Кирилл! Действуй! Я ухожу. – Смотрю на часы. До начала представления остается три часа…

Кирилл вышел через пару минут. Сел за руль. Спросил: – Куда? Я молчу, не зная, что сказать? Куда ехать? Кому отдать на хранение шар с другой водой, который достала из головы младенца? К кому теперь будет бегать Дарвин, вступая в опасную зону месячных или колик? И не знаю ответа.

– Скажи сам что-нибудь еще, – прошу я Кирилла. – Не торопись.

И тут в голове всплывает завлабша Наташка Кипиани, по прозвищу Кипа, руководитель лаборатории информационных технологий. По совместительству – первая скрипка в струнном квартете ТиТиПи. «Отдам Изделие Наташке на хранение, – думаю я обрадованно. – Никому в голову не придет искать артефакт у нее в скрипке. А Кирилл? Зачем я, опрометчивая дура, рассказала незнакомому человеку про Изделие? Кто тянул за язык? Может быть, сам Кирилл и тянул? Если он способен понять, что представляет собой Изделие, то должен расправиться со мной, как с Евсеем, и забрать артефакт… Но почему медлит? Не убивает? Не отбирает? Или думает, что я тоже могу уворачиваться от пуль? А к Наташке нельзя из-за Кирилла. А к кому можно?». И тут меня снова осенило. К Даниле Козлу можно. К отцу Сергию. И сказала:

– Тут поблизости подруга моя живет. Наташка Кипиани. Завлабша. Оставлю Изделие у нее. Лучшее решение. Поехали. Видишь башню в шестнадцать этажей из красного кирпича? Греби к ней.

Мы подъехали. Я попросила Кирилла подождать и бросилась к лифту, вечно неработающему, в лужах мочи, с матерными надписями по стенам, несмотря на титанические старания хозяйственных служб. Лифт работал.

Наташка сидела в продавленном плюшевом кресле и тупо пялилась в ящик с жестким порно. И, борясь с очередной менструацией, пила прямо из глиняного кувшина красное грузинское вино без названия.

– Ты чего, чува? – удивилась она. – Будешь? – и кивнула на кувшин.

– Буду. Только позже… Меня тут один напряг задрал. Врубаешься?

– Ну-у-у, не очень.

– Погоди чуток. Щас въедешь. Чё ты знаешь про другую воду?

– Ну, – медлила Наташка, борясь с месячными, – примерно то же, что все.

Тогда я выложила Наташке свой план. По крайне мере ту его часть, в которой ей предстояло поучаствовать.

– Вай мэ, дэда! – запричитала Наташка, пребывая в экзальтации. – Верико, генацвале! Наша власть только тем и занята, что отбирает у людей все, что пожелает. Особенно то, что ей не принадлежит. А уж за кровное свое она вывернет тебя наизнанку вместе с маткой, которой нет. Мамой клянусь! Понимаешь, о чем я?

Я не стала отвечать. Только спросила:

– Согласна?

Наташка была не только прекрасным математиком и скрипачом. Она была стопроцентной грузинской женщиной: мудрой, доброй, терпеливой, с гипертрофированным чувством долга, готовая к самопожертвованию ради… Действительно, ради чего? Она даже не поинтересовалась, что ей за это будет в смысле гонорара? И чем это может грозить в смысле неприятностей в случае провала? А я не стала посвящать ее в детали. Лишь посмотрела, как Кипа небрежно сунула железку с другой водой в блюдо с увядшими фруктами.

Уже прощаясь, попросила налить вина. И, стоя в лифте, гнала прочь мысли о возможных бедах, грозящих Наташке, которую втянула в опасную игру.

Села в тачку Старой Суки, сделала беспечное лицо и бодро сказала:

– Возвращаемся, Кирилл! Еще успеем выпить и потанцевать. А потом отвезу Изделие в церковь, к доктору Козельскому, настоятелю церкви, у которой поешь. И пока ехали, нащупывала в сумке «Фурла» яблоко, похожее на картофелину, что взяла у Наташки из блюда на всякий случай.

Глава 6

А в губернаторском доме приемов the great spread шла заведенным чередом: пила, ела, пела караоке, танцевала, сочилась провинциализмом, пробовала совокупляться в бассейне и комнатах второго этажа…

Подавали десерт. Воспитанная Старой Сукой на гуде, которую готовят из козьего молока, зашивают в овечий бурдюк и закапывают в землю, я с небрежением смотрела на итальянские и швейцарские сыры, расставленные на столах. Однако положила на тарелку кусок «Пармезана»; второй отправила в сумку и двинулась на поиски ТиТиПи. Нашла и, не таясь, не прикидываясь Матой Хари или офицером гру, спросила напрямик:

– Вам говорила Дарвин, что губернатор готовит нападение на институт?

По тому, как он побелел лицом, сравнявшись цветом со смокингом своим, и поставил стакан на пол, поняла, что Дарвин не стала вводить его в курс дела.

– Простите, не хотела задевать вас за живое.

Но ТиТиПи было не до шуток. Придавленный новым косяком, он схватил меня за плечо, сжал пальцами и, оставляя синяки, потащил в парк. Оглянулся и прошептал, щекоча ухо губами:

– Выкладывай все, что знаешь!

– Я выложила вам все, что знаю, два часа назад. Вы выслушали и… предложили потанцевать.

– Что ты предлагаешь! – Он тряс меня за плечо, стараясь вытрясти нужный ответ.

Я попыталась высвободить плечо. Не смогла и сказала:

– Хватит меня грузить и требовать решений! Я не член ученого совета. Спросите Дарвин. И заодно поинтересуйтесь, почему она не рассказала о затее губернатора?

– Стой здесь. Я сейчас вернусь… с Дарвин. Если солгала, тебе конец!

Я, конечно, не стала ждать и отправилась на поиски Кирилла. И верила, что он единственный, кому могу доверять в этом гадючнике вероломства, корысти и противоборства сторон. А грушник мой испарился, исчез. Будто и не привозил меня сюда. И Старой Суки не было. Пришлось вернуться в парк. А там ТиТиПи и Дарвин уже ждали меня и, стоя под фонарем, мирно беседовали о чем-то…

– Твоя информация не подтвердилась, Никифороф, – принялся моросить ТиТиПи и посмотрел на Дарвин. – Говори, что задумала? С кем сотрудничаешь против нас? И почему, продажная сука?! – Он наливался злобой, как школьный бассейн водой из задачника по арифметики. Только в две трубы одновременно.

Я молчала, смутно догадываясь, что могла наговорить ему Дарвин. И понимала, что в желании закопать меня поглубже, она способна наговорить многое. А еще понимала, что подтвердить информацию об атаке или опровергнуть может только губернатор, который с ТиТиПи не разговаривает много лет. Зато с Дарвин разговаривает. И не только разговаривает, но спит. В этом я не сомневалась. А выкладывать эти сведения в присутствии Дарвин, означало нажить себе смертельного врага, который умеет также сильно ненавидеть, как любить. И промолчала.

А заведенный Тихон спускал пар прямо в меня, с удовольствием наблюдая, как раздуваюсь и вот-вот лопну, как лягушка, попавшая в руки мальчишек-хулиганов.

– Придется снова наказать тебя центрифугой, Никифороф! Только обороты увеличу вдвое и отправлю в отпуск Козельского, чтобы не мешал. И тогда недавние нагрузки покажутся тебе необременительной поездкой в трамвае. И будешь умалять, чтобы прокатил еще… Не знаю точно, чего лишишься, в этот раз, но то, что орган будет непарным, гарантирую. – Тихон закончил и ждал ответной реплики.

«Нельзя уйти от своей судьбы, – подумала я. – От неизбежных последствий собственных действий». И принялась ждать, что скажет Дарвин?

Хотя, чтобы не сказала, мы обе понимали: выход из болезненного косяка тотального недоверия и зарождающейся вражды между нами невозможен простым обсуждением случившегося. Речь идет не о позициях или взглядах, которые можно пересмотреть. В противостоянии, которое пока еще не проявилось, на кон поставлено нечто большее, что может рухнуть и придавить обеих. И тогда случится прозрение или что-то непоправимое совсем…

А Дарвин сказала:

– Не парься, Никифороф! Электрик Чернышевский… тот, что слил тебе информацию про губернаторский омон, просто больной… или псих.

– Мне так не кажется.

– Глупо все время пытаться совершить нечто масштабное. Подарить человечеству средство от рака или по легковому автомобилю каждому. Преодолеть гравитацию или подмести главную площадь урюпинска зубочисткой. Сделай что-нибудь менее значимое. Мир все равно станет чуточку лучше. И перестань, наконец, делать то, что не умеешь.

– Что ты имеешь в виду?

– Сними кошку с дерева. Прозрей, наконец, и убей Чернышевского. Иначе случится что-то непоправимое совсем. – Дарвин рассмеялась. – Тутошний шеф-повар готовит «Наполеон», попробовав который не жалко и умереть. Разошлешь месседжи для челяди после десерта… Пойдем, папочка!

Я осталась и слушала внутренний голос, который, в терминах ненормативной лексики, объяснял, что гораздо труднее увидеть проблему, чем решить ее. Во мне вызревало ощущение, что научившись жить рядом с нормальными людьми, а не выходцами из детских домов, я так и не смогла интегрироваться в их ряды. И оставалась лишь рядом с ними. И не понимала, зачем эти люди нужны, зачем живут? Детдомовские знания, что достались высокой ценой, делали меня никому не нужной, кроме себя самой. Значит, всему виной большой клитор… И почувствовала облегчение, сродни тому, которое испытал на кресте еврей, распятый погромщиками: «Что, больно тебе? – спрашивает его прохожий. – Нет, не больно. Только когда смеюсь»… И захотела покинуть самолет… А «Наполеон», приготовленный губернаторским кондитером был великолепен. Только, какое это имело значение, если была готова умереть, не отведав и куска.

И отправилась на поиски детдомовской однополчанки. Самой красивой и умной, честной и справедливой, хоть порой она позволяла себе такое, что мороз пробегал не только по моей спине, но по коже всего института. И решила, буду вести себя, как всегда, т. е. никак. А как еще может вести себя пюпитр для нот, которые разложила Дарвин?

И увидела однополчанку, что влюбленно смотрела на губернатора. Рядом топтался ТиТиПи, похожий в белом смокинге на полярного медведя, которого удалось приручить. Они что-то обсуждали и поглядывали на джазовый квартет, и смеялись, как добрые друзья.

Тихон первым увидел меня. Наплевав на смокинг, поманил пальцем:

– Как тебе лабухи?

– Саксофонист хорош.

– Молодец. Мы решили немного помузицировать с ним. Найди моего водителя. Пусть достанет из багажника виолончель.

Они собрались сыграть впятером. Тихон уселся за виолончель. Дарвин потеснила пианиста. После недолгих дебатов квинтет выбрал «Summertime» из «Порги и Бесс» Гершвина. После неуверенной первой минуты они заиграли профессионально. И импровизировали на хорошо знакомую всем тему, и вежливо уступали друг другу дорогу в сольных партиях, хотя в таком составе пьеса, наверное, никогда не исполнялась, несмотря на свою популярность.

Только саксофонист перестал удивлять. Он очень старался в новой компании и растерял всю небрежность и неряшливость в джазе, что так нравились мне. Я подумала, нечто похожее произошло с Зиной Травиным. Независимый, вечно пьяный, отвязный хирург, щеголявший непредсказуемостью и бесстрашием, не веривший в рай и не только потому, что еврей, нравился мне гораздо больше трезвого и чистого, приставучего и всегда понятного Зиновия…

А в квинтете дошла очередь до Тихоновой соляги. Инструменты стихли. Только щетки чуть шелестели, напоминая о ритме. Я замерла. Что сделает ТиТиПи с пьесой? Скажет что-то новое, свое, или выдаст перепев знакомых фраз, переложенных для виолончели и сдобренных парочкой синкоп?

А Тихон не ударил в грязь лицом. Он начал издалека. Осторожно, чтобы не обидеть, отложил в сторонку Гершвина. И принялся за вторую часть виолончельного концерта Дворжака № 2 в си миноре, где виолончель солирует без оркестра. Сначала вместе с флейтой, потом – с кларнетом. Прекрасная музыка, без элементов негритянского фольклора, которым Дворжак увлекся, живя в Америке. Одно из лучших мировых произведений в этом жанре. Тихон джемовал почти пять минут. Музыканты поначалу удивились, не очень понимая его замысел. Первым въехал саксофонист и принялся помогать, выдувая поочередно партии кларнета и флейты. А остальные, чуть помешкав, тоже включились в игру, затеянную Тихоном. Джазовые импровизации на темы второй части концерта Дворжака для виолончели с оркестром продолжались. И каждый джем в отдельности обладал завершенностью, но в соседстве с другими приобретал новые интонации и смысловые оттенки…

– Потанцуем? – Серый пз, по-прежнему вероломный и сильно пьяный, тот, что стоя на коленях и хватал Дарвин за ноги в танго с губернатором, пошатывался передо мною. Бледный, с каплями пота на лбу и пыльными коленями, он тянул меня за руку в пустой круг.

– Отвали! Это Дворжак.

А музыканты играли так безмятежно и свободно, будто пребывали в состоянии groove. Таинственном и труднодостижимом качестве исполнения, которому никто не научит: ты либо «в груве», либо нет. Будто ничто не грозило им. Будто не предстояла через несколько часов атака на институт. Сначала одна, под грифом «перформанс», потом вторая – настоящая, возможно со стрельбой и жертвами с обеих сторон. У меня опять все тряслось внутри и дрожало. Я слышала шорох трущихся друг о друга внутренностей. А музыка рождала в сознании устойчивые ассоциации, всплывающие из глубин памяти пугающими головами больших унылых рыб с усами и беззубыми ртами…

«Кто самый главный человек в городе: – совсем не к месту подумала я. – Кто? Тихон, сказочно богатый, бесчестный и подлый, с надежными связями в кремле? Вряд ли. И не только потому, что хорошо образован. В нем нет твердости и жесткости пз, их сверхпатриотизма, отвязности и презрения к публике «неизкремля». Он современен и не способен жить прошлым или стремиться к нему. И сам однажды печально рассказывал Дарвин на одной из встреч в Питере, что чувствует себя бумажным солдатиком из песенки Окуджавы. И не из-за того, что никогда не хотел переделать мир, чтобы был счастливым каждый. Но потому, что всегда поблизости находился кто-то сильнее, смелее, умнее, богаче, предприимчивей. А, главное, преданней стране и патриотичнее. Более старательно и наглядно демонстрируя озлобленность против остального мира. Причем, мира, существующего не в реальности, а в представлениях о нем. По-другому в урюпии нельзя. Эммануил Кант тоже был a sucker – бумажный солдат-неудачник, поскольку в его окружении кого только не было, включая королей. Но как сильно он смог изменить мир.

А кто тогда, если не Тихон? Губернатор? Нет, тот ни на что серьезное не годен. Просто стрижет купоны, оставшиеся от отца, проходившего почти всю жизнь в первых секретарях урюпинского обкома коммунистической партии.

А полковник Сангайло и люди из фсб, стоящие за ним или перед? Вряд ли. Слишком все провинциально. Нет шпионов, нет явных врагов, оппозиции, общественного мнения, не с кем бороться. А придумывать врагов, как в кремле, здесь пока не научились…

«Кто все-таки командует парадом в урюпинске, черт возьми! – чуть не в голос возопила я. – Кто отвечает за стабильность? А за сдержки и противовесы, кто? И где, кстати, Сангайло – чекистский бикфордов шнур?».

А Тихон задумал еще один сюрприз. Повернулся к Гершвину, что стоял в стороне, «не при делах» все это время. Поманил и осторожно, кончиком смычка, вывел простенький кусочек из «Summertime и, торжествуя, посмотрел на коллег. Но те бровью не повели, успев привыкнуть к его шалостям.

Я слушала джазовые импровизации, смотрела на Тихона и ощутила вдруг необыкновенный драматизм… даже трагизм этой фигуры, вспыльчивой и кроткой, благородной и честной, готовой к самопожертвованию, к предательству, к любым подлостям… Я любила его. Так сильно и безнадежно, как может любить девочка учителя географии. Ах, если бы он был… если бы оказался моим отцом, я была бы счастлива на всю оставшуюся жизнь. «Потому, что он – образец» – подумала я. «Потому что он еще жив. А все его человеческие качества мне по барабану». Но описать такое счастье мне не под силу… и не только из-за отсутствия собственного опыта в статусе дочери.

А откровения в Тихоновом джеме не случилось. Или я не поняла и не оценила его старания. Или различия между нами были столь глубоки, что взаимопонимание было просто невозможно, как невозможно оно между холоднокровными и рукокрылыми. Или это синдром моего измененного сознания или тех, кто причисляет себя к элитам. Признак их болезненного состояния, обусловленного… Господи! Какая разница, чем обусловлено их болезненное состояние – хотя все прекрасно знают, чем, – не позволяющее адекватно реагировать на раздражители, на события, угрожающие даже их собственному благополучию, их целостности.

– Тебе приходилось когда-нибудь снимать кошку с дерева? – За моей спиной стоял Кирилл и улыбался.

«Он тоже про кошку, – подумала я, нервно поводя плечом. – Как одинаково все мыслят».

– Очень продуктивное занятие. Не пробовала никогда? А вид такой, будто только этим и занята. – Он положил руку мне на спину, но опускать ниже не стал. Я шевельнула плечом, давая понять, что реагирую.

– Прости, прости! – зачастил Кирилл. – Дурацкая привычка. Проверяю, не забыла ли надеть бронежилет перед атакой? – И рассмеялся. И так заразительно, что я принялась хохотать вместе с ним, поглядывая на Тихона.

– Что-то изменилось в расписании? – спросил он, перестав смеяться.

А мне, державшей Кирилла за безопасный тюбик губной помады MaxFactor, вдруг перестало нравиться его старание казаться light weakness of brain-power,[48]48

Слегка придурковытым.

[Закрыть] как и желание поучаствовать в перформансе. Слишком камерным был этот бизнес для большего числа участников. К тому же я не была уверена, что нам стоит имитировать атаку, если губернатор намерен ввести свои войска в представление. В такой неразберихе чаще всего и возникает friendly fire, в котором безвинно гибнут люди. И сказала:

– Мне надо ненадолго съездить в церковь, что в Благовещенском переулке.

– Хочешь спрятать там еще один артефакт?

– Нет. Перепрятать старый. – Не знаю, зачем сказала. Чтобы оградить Наташку от возможных бед? Чтобы запутать Кирилла, а заодно и Дарвин? И Тихона тоже? Не слишком ли многих собралась обвести вокруг пальца бывшая детдомовская девчонка? А на пороге маячил новый вопрос и, похоже, самый главный: ради чего затеваю все это? И ответа не было, как всегда. Только сидеть, сложа руки, было еще хуже.

– Можешь отвезти туда?

Он явился с ключами через минуту…

В церкви ни души. Пахнет стеарином и бедностью. Горит несколько лампочек, имитирующих свечи. С трудом различаю в полумраке доспехи Бога – фрески на стенах и потолке, весь этот церковный скарб, стоящий по углам: иконостас, киот, паникадила-хоросы, предметы шитой утвари… Стою, снова прислонившись к стене. Жду отца Сергия.

Он совсем не удивился моему приезду, несмотря на поздний час. И суетиться не стал, как в послеоперационной палате. Лишь спросил:

– Давно ждешь?

– Кажется, всю жизнь.

– Что привело тебя сюда? – И оглянулся, приглашая убедиться, что не один, а в окружении святых на иконах.

Хотела сказать, что запуталась и накосячила такого, что голова кругом идет. Что парюсь этим, а спросить совета не у кого. А вместо этого ответила:

– Явилась к вам с жалобой на соседа-аспиранта, оскорбившего мои чувства верующей. И правильный слоган Канта: «Имей мужество пользоваться собственным умом» не работает. Боюсь, и вы не станете помогать. – И оглянулась – не зашел ли в церковь любопытствующий Кирилл.

– В минуты колебаний смело следуй внушению внутреннего голоса своего, если услышишь, конечно, – сказал отец Сергий. Сегодня вечером в церкви он выглядел особенно высоким и худым. Будто спиннинг, растянутый до конца неумелым рыболовом. – Даже если, кроме этого голоса, ничто не побуждает тебя поступить так, как он тебе советует. Понимаешь, про что я? Присядь…

Я нервически оглянулась: в огромном пространстве церкви не было ни одной скамейки. Приходилось разговаривать стоя, как на улице. Хотелось сесть прямо на пол. А доктор Козельский продолжал моросить, еще не зная, какой косяк ему предстоит разрулить:

– Ты ведь неверующая. Значит, никакой аспирант не оскорбит твоих чувств. Разве что, честь, если попадется доцент-насильник. Но это большая редкость сегодня. Тогда сопротивляйся, борись за честь. А чувства оскорбить нельзя, потому как они эфемерны. На то они и чувства. Они или есть, или…

Я собралась возразить: «Их нет, если о них не думать. А если думать… то не хер делать». Но отец Сергий не собирался виснуть и продолжал поливать:

– Современное секулярное сознание не обременено поисками истины. Ее абсолют не господствует над прочими жизненными ценностями. Поэтому всякое слово об истине воспринимается, как некое ненужное метафизическое рассуждение, хотя живем мы в пространстве метафизики, веры и смыслов…

Мои отношения с Богом строились на песке, хотя количество церквей в урюпинске постоянно росло. И так заметно, что бросалось в глаза даже беспризорным собакам, которые грызлись, деля кормовые храмовые места, будто нищие. Только приверженцев соборности от этого в урюпинске не прибавлялось, и церкви пустовали… А я знала, что Бога нет. И Он сомневался, что существую, поэтому не принимал участия в моей судьбе.

Отец Сергий, видно, тоже устал разговаривать стоя, но сесть на пол не предлагал и лишь поглядывал на дверь и продолжал ненавязчиво:

– Господь наделил тебя редкостным даром в науке – умением ставить задачи. Тихон Трофимович говорит: «Задача решена в тот момент, когда поставлена».

– Это не Тихон. Это заимствование.

– Знаю. Только дела это не меняет. – И двинулся к двери. И как о чем-то незначительном совсем, спросил:

– Что стряслось-то, Вера Павловна?

Я открыла рот, чтобы выложить ему, как недавно выкладывала Кириллу, правду-матку про Изделие. Про двух пз, которых перестала различать, про планируемый и непланируемый налеты на институт и испросить совета… И увидела у иконостаса в пять рядов, прикрывающего алтарь, придурка лет тридцати, что в послеоперационной палате зажимал мне рот рукой в грязной кожаной перчатке и требовал отдать Изделие. I can be scared shitless.[49]49

Я чуть не наделала в штаны.

[Закрыть]

«Dear my! Господи! – закричало все во мне. – Они же тут все заодно в гребанном урюпинске. Или все против. И инцест, и грабежи, даже убийства – всего лишь средства в борьбе… В борьбе за что?».

«За место под солнцем. За влияние, – не мудрствуя лукаво, подсказал внутренний голос, курируемый отцом Сергием. И добавил: – Мать твою».

А отец Сергий, еще не въехав в случившийся напряг, продолжал чехлить:

– Как ни странно, но смысла у жизни нет. Если тебе это известно, нетрудно придумать для себя интересные и приносящие удовольствие занятия…

«Ну, да, – подумала я. – Снимать, например, кошку с дерева». И представила себя кошкой, которую мальчишки загнали на дерево, а теперь пытаются сбить оттуда камнями.

…а не ждать принца на белом коне, – гнул свое Данила Козел. – У нас в урюпинске, если хочешь заиметь настоящих друзей – заведи собаку.

– У меня еж, – сказала я и добавила, стараясь придать голосу непринужденность: – Тот чувак в рясе и черной скуфье, что у иконостаса… – Во рту пересохло, язык распух и не помещался за зубами, и губы потрескались…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.