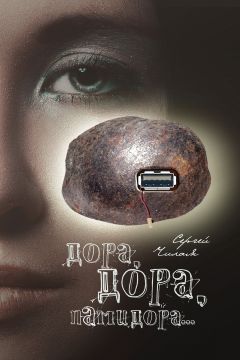

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)

Глава 8

Я давно знала, что наука умеет много гитик и что некоторые из них больно ранят. А теперь еще узнала, что миру следует показывать лишь те научные открытия, которые он способен воспринять. Иначе иллюзии и реальность сливаются, и швы не различить. И не понять, где кончается одно и начинается другое, потому что события развиваются по непредсказуемому сценарию.

Истины, открываемые наукой, чтобы стать таковыми, требуют поддержки целого союза сил. Причем, в качестве союзников могут выступать не только люди, но климат, религии, социальные устройства, пространство или, к примеру, микроорганизмы, помощью которых воспользовался Пастер и обрел славу…

Институт после взрыва, без признаков научной жизни, без какой-либо жизни вообще, походил на кладбище иллюзий. А в одном из сейфов был спрятан контейнер с другой водой, способной вернуть к жизни не только институт.

«А может, этот контейнер лежит в моей «Фурле»? – думала я. – Остальные – просто реплики, подделки, чтобы замести следы. И неважно, кто заметает. И тогда в моих руках – не только судьба близких людей и института, и недругов, но…». Дальше думать боялась, потому что привычно сравнивала себя с Дарвин, завораживающей окружающих высокой породой, умом, красотой и непредсказуемостью. Мне она казалась необычайно сложным интеллектуальным существом с непостижимой структурой и иерархией. Поэтому держала ее за борзую, которую таракану никогда не догнать. Даже если поучаствует в бегах…

Я сидела у себя в номере на бесконечном диване, перебирала руками две картофелины-контейнера и старалась понять, по чьей вине между нами возник разлад. И каждый раз сбивалась на тютчевское:

«…Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что, море, И ропщет мыслящий тростник?»

И была почти уверена, что в обеих картофелинах – другая вода. Только это знание ничего не прибавляло и не проясняло, наоборот, усложняло без того крайне запутанный напряг, потому как без Дарвин контейнеры не открывались.

Все научные лаборатории института остановили работу по требованию ск. И если в порушенном Лэбе уцелевшей челяди действительно нечем было заняться и негде, то в остальных лабораториях публика просто слонялась без дела, квасила, сплетничала. Однако некоторые продолжали работу на уцелевшем оборудовании или просто в головах, исследуя строение и свойства другой воды, ее кристаллографию, биофизические, биохимические свойства, молекулярную и субмолекулярную структуру и прочие характеристики.

По странности, другая вода, помещенная в биологический объект, в мышь, к примеру, становилась невидимой для рентгеновских лучей. Она обладала множеством других удивительных свойств, не имевших никакого отношения к длительной заморозке целостного организма или консервации органов для трансплантации. Капля воды могла гореть неограниченно долгое время, не уменьшаясь в объеме. Могла гореть, помещенная в обычную воду, в герметичное пространство, лишенное доступа кислорода, могла воздействовать на психо-физическое состояние человека…

В течение короткого времени после взрыва в отдельных исследовательских группах института скопилось множество разрозненных сведений по другой воде, потому что ученые просто не способны долгое время не шевелить мозгами. Только они отказывались передавать эту информацию в руки Дарвин, которая единственная могла систематизировать материал и представить его научной общественности. Каждый владелец такой информации спешил отправить ее в специализированные журналы, чтобы застолбить собственный приоритет. А я не понимала, куда вдруг подевалась солидарность хорошо образованных людей? Зато знала, что современная наука либеральна, и здоровая имитация в ней такая же обыденность, как непременная статистическая обработка материала. Лишь немногие догадывались, что мелкое мошенничество может привести к крупным неприятностям.

Следователи из ск тоже знали и не желали оставаться в стороне, и старательно крошили батон, полагая, что в их ложке с дерьмом не должно быть чужих волос. Спасал Паскаль с его сомнительным: будто срок нашей жизни – всего лишь миг. Что только смерть длится вечно, что бы ни ждало нас после нее.

Отстраненный ТиТиПи по-прежнему боялся тишины. И погрузился в струнные квартеты, предпочитая музыку всем остальным действиям. И, наплевав на формат трЗ, слушал старые виниловые пластинки в проигрывателе с ламповыми усилителями, с аналоговым сигналом и деревянными звучалками, что за сумасшедшие деньги собирала в единичных экземплярах парочка знаменитых фирм…

А вновь испеченный директор института проявлял нездоровую эфэсбешную активность вперемежку с попытками вмешаться в научную подоплеку случившихся событий. И вызывал для бесед уцелевшую челядь, и задавал вопросы про структуру другой воды, про ее поведение и свойства. Напоследок интересовался, где прячут воду и кто, будто сам вообще не при делах. И обещал полцарства за содействие. А со мной встречаться отказывался. Впрочем, меня это не сильно напрягало. Я была даже благодарна ему. Особенно за молчание про загубленную Кипу Гораздо больше беспокоило поведение Дарвин, под крылом которой мне было так хорошо и комфортно. Но теперь она избегала меня. Исчезла надежная крыша, а с ней – хорошо информированный источник, без которого жизнь стала настолько безрадостной и непредсказуемой, что желание снова трансформироваться в тростник доминировало над остальными. А вскоре я узнала, что Дарвин в столице и, похоже, не по своей воле.

МаркБорисыч ни в информаторы, ни на крышу не годился по многим причинам. Я начала понимать, что без Дарвин ничего не представляю собой. Эта печальная новость так сконцентрировалась и загустела в голове, что стала похожа на агар-агар. Я безвольно сидела на диване целыми днями с бутылками вина и пива в руках, и поджидала, когда начнут расти бактерии в голове. И не знала, что вырастет.

Печаль остановил Травин, который выбрался прямо из головы, вызрев на агар-агаре. Стоял, переминался, говорил что-то. По крайней мере, открывал рот. Я прислушалась:

– …трубку не поднимаешь… входная дверь не заперта… доктор Дарвин… сердечно-легочный препарат… на голой глюкозе…

– Пошел ты…, – матерно сказала я, давая понять, что визит его – не ко времени.

Травин перестал бормотать. Оглядел жилье, в котором никогда не был. Увидел кучу порожних бутылок возле дивана, черствый бутерброд с обветренным сыром на полу. Втянул носом застоявшийся воздух, поморщился, сказал:

– Похоже, идешь по моим стопам?

– С какого хера? – окрысилась я. – Говори, что надо и вали. – И больше всего боялась, что повернется и уйдет. Но он стоял, переступал ногами и не уходил. И не понять: трезвый или пьяный. И вроде, как не пахнет от него. Или мой нос перестал чуять запахи, потому как уже неделю с раннего утра пила пиво вперемешку с крымским вином и не ела. Не выходила из дома. И денег не было. С исчезновением Дарвин перестала получать конверты с money for jam,[62]62

Легкие деньги.

[Закрыть] а зарплаты лаборанта хватало лишь на косметику, прокладки и дешевый алкоголь.

Посмотрела на себя: короткая ночная рубаха, несвежая, заправлена в шорты; непричесанная, без лифчика и педикюра. Простыни – в хлебных крошках, пятнах красного вина. Зато вместе с деньгами исчез стыд. И лежа, и не поднимая головы, спросила равнодушно: – Чего тебе?

Только на Травина мой вид произвел куда более сильное впечатление. Он удивленно таращился, смущался и снова что-то бормотал, переступая ногами.

Я отхлебнула вино. Хотела запить пивом. Передумала. Отвернулась к стене и задремала. Сколько дремала, не помню. Только Травин сдернул за ногу с дивана, потащил в ванную и в одежде сунул под душ. И держал, пока не начала щелкать зубами от холода. Подождал, пока переоденусь, сказал:

– Я запустил сердечно-легочный препарат бигля.

– Ну?

– Функционирует десятый день без крови, на одной пятипроцентной глюкозе… без кислорода, подогрева, без альфа-адреноблокаторов, без…

– Не ври!

– Как грубо. В циркулирующую жидкость я добавил четверть миллилитра другой воды.

– Можно посмотреть?

– За тем пришел.

– Где он?

– Кто? Препарат? В морге, у Евсея.

Меньше всего хотелось отправляться в Евсеев гадючник, однако пошла.

Все знакомо. Выщербленные пять ступенек вниз. Под ногами шуршат листья старой липы, скукоженные и сухие. Никогда не запирающаяся дверь тихо поскрипывает даже в безветрие. Ни души. Пусто. Мне хватило ума не брать с собой ежа. Сказала Травину: – Ты первый.

Он вошел. Я – следом. Посреди задней комнаты, заставленной стеллажами со стеклами гистологических препаратов, на табуретке, в пластмассовом ведерке, всухую валяется сердечно-легочный препарат бигля. В дугу аорты введен толстый катетер, соединенный с резервуаром, имитирующим большой круг кровообращения. Только крови в резервуаре нет. По трубкам движется бесцветная жидкость, которую Травин обозвал пятипроцентной глюкозой, с каплей другой воды, проталкиваемая сокращающимся сердцем. В диастолу жидкость из резервуара под действием силы тяжести проникает в коронарные сосуды, питая миокард. Трахея препарата соединена с дыхательным аппаратом, который практически не работает.

– Десять суток? – прошептала я. – Не может быть. А температура сердца?

– Комнатная.

Потрясенная работающим в сухом ведерке препаратом сердце-легкие, я впервые обратила внимание на порядок и чистоту в гадючнике Евсея. Но больше всего удивил непривычно свежий запах. Пахло грозой в урюпинских степях; зависшим над цветком тяжелым черно-желтым шмелем; вишневым вареньем без косточек; шорохом гальки, перемещаемой морской водой. А еще пахло Беновой яхтой, построенной из дорогого дерева, и каплями океанских брызг.

– При такой температуре оно должно фибриллировать, – растерянно заметила я.

Травин не успел ответить. Появился Евсей. Пьяный, немытый, как я этим утром, с початой бутылкой водки в руках. Увидел меня. Запричитал привычное:

– Здравствуй, Верунчик, доченька! – чем немало удивил Травина. Я оскалилась в ответ. Евсей не обиделся. Сел у стены на пол. Вытянул длинные ноги. Отпил из бутылки. Рыгнул. Равнодушно посмотрел на препарат:

– Работает, мать его суку. Одиннадцатый день кряду. Что думаешь, Верунчик?

Я была готова убить его на месте… в который раз уже. Принюхалась. Евсей не пахнул. И спросила:

– Что случилось в гадючнике? Кто прибирает и куда подевались запахи?

– Это все лампадка твоя, – заулыбался Евсей. Рыгнул и встал с пола.

– Пойдем отсюда, – сказала я, и направилась к двери, уверенная, что Травин двинулся следом.

– Верунчик! – остановил Евсей. – Забери лампадку. Здесь она ни к чему…

Мы шли по парку, подбрасывая ногами сухие листья. После взрыва дорожки перестали подметать. Но захламленным парк нравился мне еще больше. Огромный, старинный, с кленами и липами, прудом и барской усадьбой, он принадлежал когда-то безвестному, однако небедному, судя по размеру недвижимости, урюпинскому помещику. Большинство строений усадьбы успело разрушить время. Единственное, что уцелело – трехэтажный дом с куполом, похожий на астрономическую обсерваторию. Отреставрированный Тихоном, облицованный розовым туфом, он превратился в помпезное сооружение, в котором разместился отдел патологоанатомических исследований института. А зал, где прощались с покойными, сотрясал посетителей великолепным убранством и настенной живописью, заставляя на миг забыть об утрате…

Я оглянулась: чуть поодаль от купола с фресками располагался чайный домик, тоже уцелевший с дореволюционной поры. Несмотря на возраст, он был в таком безупречном состоянии, по крайней мере, снаружи, что пить там чай можно было прямо сейчас. За домиком помещался институтский морг, оборудованный, как каюты космонавтов в фильмах Лукаса «Звездные войны». А под моргом – Евсеевы апартаменты…

– Давай поужинаем вдвоем, – Неожиданно предложил Травин. – Еда примиряет. У тебя в номере, кроме крошек на постели, харча нет.

– Пошел ты! – взвилась я. – С гинекологичкой жри. Хошь – голым, хошь – в штанах. Мне по херу. Понял?!

Прошло еще несколько дней, бессмысленно тревожных и пустых, как на фронте, во время затишья на передовой. Я снова валялась на диване с бутылкой вина. И прокручивала раз за разом, в режиме shuffling,[63]63

Перетасовка.

[Закрыть] события, что приключились в последнее время. Сначала вечеринка у губернатора. «Массачузет» с казаками-партизанами. Взрыв в Лэбе. Потом видеоряд с Сангайло и отцом Сергием в роли главных героев, порознь и вместе. Картинки содрогали нелитературным распутством над телом и требованием власти над душой. А случившееся с Наташкой Кипиани вообще выходило за рамки моего понимания какой-то совершенно непомерной трагической платой за знание, которое, может, и не нужно никому. Потом наступал черед клипов про нас с Дарвин. Я старалась наблюдать происходящее с закрытыми глазами недоброжелателя. А когда возбуждение начинало переливаться через край, принималась мастурбировать. И теребила большой клитор. Выгибалась, двигала тазом, стонала, кричала, что не позволила бы себе с мужчинами. И улетала высоко на небеса, куда никогда не забиралась с ними… И наслаждалась своим бесстыдством. И не было нужды демонстрировать при этом душевные муки.

Однажды, оголодав сверх меры, отправилась закинуться в институтскую столовку. Не в общий зал, где биточки с картофельным пюре давно затрахали всех, а в VIP-зону, в которой не была после взрыва в Лэбе. Наплевав на обстоятельства, открыла дверь виповки. В зале пусто. На раздаче болтают две знакомые подавальщицы. До головокружения пахнет жареным мясом и фасолью. Глотаю слюну, иду дальше. Торможу возле двери Тихоновой обжираловки и, понимая, что нарываюсь на скандал, ногой распахиваю дверь.

Возле раскрытого настежь «Бломберга», с его четырьмя дверями и дисплеями на наружных панелях, стоит бывший столичный мыслитель Валентин и перебирает упаковки с ветчиной, сырами, копченой рыбой, икрой… Чтобы не упасть в голодный обморок, успеваю облокотиться о стену. Головокружение прекратилось, но злоба осталась.

– Вот уж кого не ждал… – начал было придурочный Валентин.

– Прости, что задержалась, – на автомате ответила я и заорала: – Ты, мать твою! Никчемный лживый кусок собачьего дерьма. Что ты делаешь у чужого холодильника?! Вали отсюда!

Странно, но Валентин не стал суетиться, оправдываться. Полным достоинства жестом прикрыл верхние дверцы и сказал:

– How you dare, fucking beach! You are speaking to the Deputy Director of the Institute. Get you out of here![64]64

Что ты себе позволяешь, сука! Ты говоришь с заместителем директора института. Сама вали отсюда.

[Закрыть]

Надо было реагировать. Только, как? Замдиректора института по науке для простой лаборантки величина недосягаемая, почти божественная. Лучше не связываться. Лучше извиниться и свалить. И сказала текстом МаркБорисыча:

– Это ты, сраный козел, пронес в Лэб бомбу и таймер! И успел покинуть самолет до взрыва. А потом… Потом уже было неважно, стал ты заместителем директора, не стал… один хер. Потому что тебя будут судить и посадят, как террориста, навсегда. – Это была удивительная поголовная способность жителей страны в трудную минуту говорить правильные верноподданнические слова, которые заронили в их мозг государственные каналы. Меня смущало одно: а вдруг еж имел в виду другого человека? Только у МаркБорисыча не спросишь, кого он имел? Он – независимая система вещания.

Мой диалог с ним носил странно абсурдистский характер, как в пьесах Ионеско и Беккета, когда между репликами и действиями героев отсутствует логическая связь. Вместо нее – много странного, нелепого да еще «Бломберг», подвизавшийся в качество одного из действующих лиц. Может быть, таким способом система абсурдов, придуманная для искажения действительности, помогала мне не сойти с ума от происходящего.

Некоторую ясность вносили внутренние монологи. По крайней мере, мои. И, отщипывая кусочки прошутто, в который раз, задавалась вопросом: почему придурки-следователи ни разу не спросили меня про Кипу, почему гоняются за собственными хвостами? Кто их вынуждает делать это?

А урод отошел от «Бломберга». Сел рядом. Покраснел лицом. Я была уверена, что сейчас положит руку на мое колено и начнет перемещать верх по бедру. Но он сидел и ждал чего-то. «Не уж-то думает, что начну первой?» Урод так не думал, потому что, высидев положенное, положил руку на колено. Я оживилась внутри: «Как он будет это делать?» Но судак впал в катотонию.

«Ну, давай уже. Делай что-нибудь», – мысленно торопила я, надеясь выведать у него все тайны a posteriori. А он, воспитанный столичной школой, начал издалека, злым шепотом прямо в ухо:

– Ты… ты – сексуальная подстилка для всего института. Любой может… – Он что-то говорил еще про мое распутство. Я стервенела от его слов, лживых и несправедливых, как всегда. Секс для меня давно был вытеснен на обочину. И не только наукой. Мимолетная связь с исполняющим обязанности директора и священником – не в счет. Я просто несла повинность. И не забиралась на небеса. Даже не испытывала оргазма.

– Паришься потому, что не дала тебе ни разу? – Поинтересовалась я, но получилось не очень удачно. Он совершенно ошалел. Вскочил и принялся моросить дурными текстами про девичью гордость, опасность кратковременных связей, брезгливость, достоинство и прочую фигню.

«Может, МаркБорисыч ошибся», – думала я, слушая монолог Валентина. И сказала, нагнетая, как в театре абсурда:

– Слушай, чувак! Там, в «Бломберге»… справа, внизу стоят бутылки. Найди «Джеймсон». Возьмем еду. Пойдем ко мне. – Хотела сказать: «Потрахаемся». Однако сказала: – Займемся любовью. – Гребец молчал, словно в рот воды набрал. Тогда, чувствуя себя последней дурой, добавила: – Так телку не клеят.

Он оживился: – А я не клею! – Будто получил приз в номинации «Непричастность» и двинулся к холодильнику. Вернулся с бутылкой. И торжествуя, и светясь незнакомой доблестью, сказал: – Уговорила. Идем!

Я была готова убить гребца…

Неопределенность нарастала с каждым днем. После исчезновения Дарвин меня будто вывели из игры, пересадив на скамейку запасных. Даже следователи перестали вызывать на допросы, на которых меня не били, не насиловали, но чай с лимоном не предлагали. Я пребывала в состоянии ожидания. Ожидания чего-то плохого или очень плохого. И испытывала страх от неопределенности бытия. Меня донимало аномальное чувство голода, которое исчезало на пару часов после визита в аспирантскую столовку, а потом проявлялось с новой силой. Я начала толстеть.

А еще оказалось, что высокие адаптивные свойства, с которыми родилась, которые делали меня лидером сначала в детском доме, а потом в универе, утрачены. И, похоже, навсегда. От дружбы с Дарвин, от ее положения в научном мире, образа жизни, внимания, восхищения и любви, которыми она была постоянно окружена, немалая часть перепадала мне. Этого было достаточно, чтобы чувствовать себя почти Дорой. Эти два слова давно слились для меня в одно, став хэштегом: «#почтидора», определяющим мою внутреннюю сущность, пульт управления которой был в руках Дарвин.

Я осталась одна и растерялась, будто девочка, забытая в дремучем лесу. И не знала, как себя вести. И всякий раз попадала впросак.

Когда неведение стало невыносимым, собралась за ответами к ТиТиПи. Пока ехала автобусом, а потом шла, озираясь по сторонам, думала: «Может, лучше воротиться и не открывать банку с червями при Тихоне?». Но когда добралась до ворот, забыла обо всем, привычно придя в восторг от «ажурной нежности чугуна» решеток забора, кованных в Каслях. От странных деревьев, посаженных, как попало. Они беспорядочно спускались к дому-замку, будто в Бретани, чтобы потом, обойдя его сторонами, дружно сомкнуться в строго выверенном порядке, заданном неизвестным садовником с математическими мозгами.

Содрогаясь от страха, нажала кнопку дверного звонка. Думать было поздно. Доминанта трансформировалась в новое ощущение, которое повторяла про себя раз за разом: «Главное – не наложить в штаны».

– Знал, что придешь, – сказал ТиТиПи вместо приветствия.

– Простите, что заставила ждать.

– Выпьешь что-нибудь?

– И поем.

– Детдомовская школа не похожа на другие.

– Вам виднее.

ТиТиПи посчитал, что процедура приветствий закончилась. Сник так заметно, будто взвалил на плечи мешок с углем и, не оборачиваясь, прошаркал в кабинет на втором этаже. Постояв, я двинулась следом. Шла, глядела ему в спину и заставляла себя думать: чтобы ни случилось, он останется барином, благородным, вальяжным и очень богатым, даже будучи согбенным стариком, лишенным всех званий и должностей. Хотя пару недель назад думала совершенно иначе. Это барство жило в нем, как некоторые живут с горбом или паховой грыжей. И Дарвин была барыней. И это более всего отличало ее от меня. И Старая Сука была барыней, хоть и княжеского рода…

Пока мы ждали кастеляншу Любу, ТиТиПи принялся заряжать стаканы густым коричневым виски. Посмотрел на меня. Выпил залпом. Я не стала отставать. Он налил еще. Мне тоже.

– Ты повзрослела, – заметил он, когда Люба вышла из кабинета, оставив на журнальном столике поднос с гудой и грецкими орехами.

– Растолстела от неврозов и плохой еды, – сказала я, скептически глядя на поднос.

– Хочешь украинский борщ и голубцы? – поинтересовался догадливый Тихон и, не ожидая ответа, заорал: – Любаша!

Разговориться мы смогли только за голубцами, приготовленными Старой Сукой по грузинским рецептам. Маленькие, почти квадратные, завернутые в виноградные листья – их принесла Люба вместе с соусом из майонеза, чеснока, мяты и соли, – они походили на замшелые речные камушки.

– Знаешь, как их называют в Грузии? – сонно поинтересовался Тихон.

– Знаю… Наташка Кипиани угощала.

Тихон зарядил свой стакан вне очереди:

– Я задушил бы мерзавца, который порешил ее, своими руками. Институт потерял удивительного математика и программиста. Она была девочкой-индиго и сумела сохраниться даже в зрелом возрасте. Про таких говорят: «От Бога». Обожала Баха. Говорила, что в гениальном музыканте умер гениальный математик. Что его прелюдии и фуги не только по ритмике, но по мелодике, представляют собой математические модели, совершенные в своей законченности, понятной только высококлассным программистам-профессионалам и композиторам. Несколько лет назад, когда в мире возник ажиотаж вокруг структурированной воды, у нее родилась идея компа на такой воде… Не являясь специалистом в области биофизики и биохимии, она искренне полагала: если удастся структурировать обычную воду, она сможет работать гораздо быстрее современных чипов и наградит компы эмоциями, как у человека, и позволит управлять ими. Когда в институте появилась другая вода, идея компа перестала казаться безумной…

Тихон засыпал. Я потормошила его за рукав:

– Слишком хороший человек не может быть хорошим ученым. Продолжайте.

– А записей, к сожалению, не вела, – сказал Тихон, поглядывая на бутылку с виски. – Раздавала идеи тбилисским аспирантам. Те благополучно защищали и продолжают защищать диссертации, не догадываясь, что за частными математическими и биофизическими проблемами спрятана идея компьютера на другой воде.

– А в музыке Наташка была так же гениальна, как в математике?

– Скрипачкой она была так себе…

– Я хотела бы поговорить с вами еще немного, если по-прежнему боитесь тишины. Только честно в этот раз.

– В моем пассаже про доктора Кипиани была только правда, хотя в чистом виде правды не бывает, – успокоил Тихон. – Без примеси лжи она выглядит не очень убедительно. Не помню, кто сказал. – Он задумчиво ковырял вилкой долму и, казалось, никогда не перестанет. И, не переставая, спросил:

– Тебе кажется, мне нужна твоя помощь?

Я растерялась. И, чтобы скрыть замешательство, сказала:

– Надеюсь, не станете просить у меня деньги. Судя по простатиту, вы уже давно большой мальчик.

– An impudence is the second happiness,[65]65

Нахальство – второе счастье.

[Закрыть] – надулся Тихон. – Большой мальчик совсем не значит – плохой.

– Хороший мальчик тоже не значит – хороший, – отбила я. – Потому что знает, что плохой.

– Слушай, мать Тереза! Зачем ты пришла? Только честно.

– Думала, станем вместе извлекать уроки. А что ложь без примеси правды выглядит неубедительно, говорил Геббельс. Все последнее время пребываю в каком-то судорожном напряге, который безмерно тяготит. Где Дарвин?

– Не поверишь. Не знаю.

Я не верила. Дарвин была для него не только сотрудником института и сексуальным партнером, но еще приемной дочерью. Он следил за каждым шагом Доры, и ее отсутствие не могло не тревожить.

Тихон отставил в сторону тарелку с изуродованной долмой. Встал. Направился к проигрывателю. Повозился. И мощная акустическая система обрушили на меня с виниловой пластинки нежное звучание виолончельного концерта Дворжака в шорохах си минора. Будто музыканты расположились в Тихоновом кабинете. Я слышала, как поскрипывает канифоль на смычках, как дышат музыканты, как переворачивают нотные страницы… Он уменьшил громкость. Вернулся, сказал:

– Ростропович с лондонским симфоническим оркестром.

– Где Дора?

– Не знаю.

И вы так спокойно говорите об этом?

– Хочешь, чтобы бился головой о стену? Спроси у своего козла.

– Какого козла?! – растерялась я, понимая, что на эту роль в моем окружении полно претендентов. Но Тихон не стал отвечать. Погрузился в Дворжака. И так глубоко, что не вытащить, и оставил одну.

Я помнила, что концерт исполняется почти сорок минут. Посидела. Взяла бутылку и отправилась на поиски Старой Суки. И бродила по огромному холлу, высотой в три этажа, часть которого занимал бассейн с банями всех сортов и водопад. Вода текла почти с небес, прокладывая дорогу среди нагромождений горных пород, а потом мощным широким потоком свободно падала вниз, будто собиралась повращать турбины электростанции. Турбин не было, Но чтобы не бездельничать, водопад старательно прикрывал вход в каменный грот, где были столики и кресла, и аквариум во всю стену с парочкой молодых акул, и бар с выпивкой на любой вкус, и могучий Blomberg с деликатесной закуской.

Я постояла на краю бассейна. Коснулась туфлей воды и двинулась дальше. Туда, где другую половину холла, такого же большого, занимала столовая с овальным обеденным столом на двенадцать персон и несколько столиков с креслами, расставленными в беспорядке. У дальней стены с древним гобеленом за стеклом – сцена с роялем «Steinway & Sons», где периодически музицировал Тихонов квартет и заезжие знаменитости. На полу – ковры из Пакистана с монограммами ТиТиПи. Испанские светильники на потолке и стенах. И множество картин: все – русских мастеров, начиная от передвижников до авангарда 20-30-ых годов: Паленов, Кустодиев, Куинджи, Серов, Мясоедов, Гончаров, Ларионов, Филонов, Лентулов. Многим полотнам место было в музее. Старая Сука говорила, что Тихон скупал картины русских художников всю жизнь. Я вдруг вспомнила, откуда пошло: «Бережно относитесь к тому, что вам непонятно». И дальше: «Это может оказаться произведением искусства». Надпись с таким текстом висела над входом в музей Prado в Мадриде, где я не была ни разу. Дарвин была и помнила надпись наизусть.

Покончив с холлом, принялась бродить по этажам с прекрасной библиотекой, зимним садом и множеством комнат. В кухне, занимавшей часть подвала и обставленной в стиле hi-tech, тоже было пусто. Вернулась в Тихонов кабинет и увидела Любу, убиравшую со стола.

– Нина Георгиевна улетела на Канары отмокать, – сказала Люба. Вернется – Тихон Трофимович высушит. Будете ждать, когда проснется хозяин?

– Буду ждать, когда вернется Старая Сука.

Люба глазом не повела: – Чай принести?

– Неси. И пахлаву тоже.

А Тихон вдруг выбрался из объятий Дворжака и удивленно уставился на меня, не узнавая. А когда узнал, сказал, будто наша беседа не прерывалась:

– Regular naps prevent old age.[66]66

Особенно если вздремнуть за рулем.

[Закрыть]

– Especially if you take them while driving,[67]67

Регулярный сон предупреждает старость.

[Закрыть] – добавила я.

– Когда человек уязвлен, он теряет способность разумно действовать. А когда живет с ощущением, что его считают негодяем, у него вообще помрачается рассудок. В твоих терминах – едет крыша. Да, его можно лишить работы и званий, но ему все равно придется оставаться приличным человеком, чтобы жить с самим собой… даже за рулем. Как это ни печально для многих: счастье от денег совсем не зависит.

– Вы про что?

– Про что хочешь. Про то, что человеку, когда он удовлетворил свои сиюминутные потребности, все равно нужен смысл.

Я понимала, что Тихон просто соткан из противоречий. И что завоеванные когда-то благополучие и утехи не заслонили боль и смысл жизни. А он добавил:

– Один из основных принципов действия власти наиболее просто формулируется тезисом: «Не говорить о главном». А главным в нашей стране, как всегда, были и есть беды и несчастья народонаселения. Если о них не говорить…

– Усекла! Не продолжайте, чтобы не будить в моей душе архетипы.

– Нет уж, продолжу! Другая вода – тоже один из архетипов общечеловеческой символики мифов и волшебных сказок.

– Да, мы погрузились в этот мир всем институтом. И тут же перестали говорить о другой воде, будто выпили всю… Почему возник такой безумный напряг вокруг другой воды? Мы ведь никогда не заявляли, что она, хотя бы теоретически, может обеспечить вечную жизнь? Я вообще считаю, что найденный мною после пожара артефакт всецело принадлежит лженауке.

– Ты вообще ничего не заявляла. А если заявляла, хоть тебя никто не спрашивал, цена твоему заявлению ноль. Ты слышала, чтобы курица когда-нибудь выступала с заявлением о качестве своих яиц? – Тихон не с хера принялся забивать в меня гвозди. Хотя, если совсем честно – было за что. Я начала первой и остановиться уже не могла:

– Мне кажется, всегда найдутся петухи, которых это может заинтересовать.

– Вот и ищи петухов. А в научной среде ты в списках не значишься.

Я слушала Тихона и думала, что, несмотря на возраст и отставку, он по-прежнему непредсказуем, застенчив и жесток, и смешон, когда врет и думает, что ему верят, хотя врала я.

– Удовлетворена ответом? – поинтересовался он.

– Вполне. Только мне кажется, результат, полученный курицами, довольно эфемерен пока.

– Правильно. Вечного ничего нет. Ни я, ни Дора, никогда не говорили, что другая вода способна подарить человечеству вечную жизнь или замедлить темпы старения, даже самого достойного на земле. К счастью, вечного ничего нет. Это не только биологический закон. Когда-то мы были уверены, что учение Маркса-Ленина вечно, потому что правильно. А оно, вон как повернулось… А что субстанция, называемая другой водой, эфемерна – даже хорошо. Потому как неопределенность со знаком плюс способна увеличить капитализацию проекта, повысить его добавленную стоимость. Понимаешь?

– Правда ли, что отец Сергий по вашему настоянию убил Федора Белоглазова – автора искусственной крови и бойфренда вашей приемной дочери. – Я знала, что это – слишком, что веду себя, как свинья, и что Тихон никогда этого не простит. Но нога была просунута в дверь и требовала действий любой ценой…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.