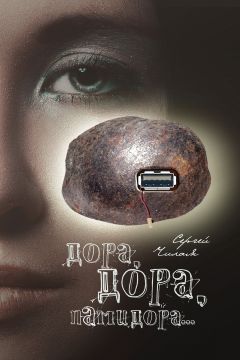

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)

Я прозреваю и начинаю понимать, почему меня так бесило, когда Дарвин называла Тихона папой. Во мне смешались, как это бывает у девочек, мучительно прекрасная и пронзительно чистая любовь к нему, смешанная с не менее сильным сексуальным влечением. И сразу всплывают из Торы знакомые строчки про наготу единокровной, которую лучше не открывать.

– С чем пожаловала, Верунчик? – напоминает о себе баба Фаня.

– Расскажи, как я попала в детский дом? – прошу я, хоть знаю историю эту назубок. Фанька соглашается. Идет в кладовку за водкой. Возвращается. Отпивает. Дает мне сделать глоток. Закуривает. Протягивает вторую сигарету. «Боже мой! – с ужасом думаю я. – Неужели в двенадцать лет я могла выпить водку из горла и выкурить сигарету? Дарвин тоже могла, – успокаиваю я себя. – А забавы с гениталиями, которые мы позволяли, не зависимо от того, кто твой партнер: мальчик или девочка, взрослый мужчина или женщина? А Дарвин? Она позволяла себе подобное, невзирая на гендер? Хотя, кто спрашивал ее? И остался ли от тех далеких детдомовских утех след в ее душе, такой же болезненный и глубокий, как в моей?».

– Тебя привезли к нам из дома младенца, – продолжает баба Фаня. – С готовым именем и фамилией, придуманными там. Про коней твоих, родителей, значит, в сопроводительных бумагах ни слова. Следовательно, родилась ты в беспорочном зачатии, – пугает меня литературными текстами баба Фаня. – Хотя, мать должна быть, крути, не крути…

Мы снова отпиваем водку из горла. Продолжаем курить. Фанька смотрит на меня большими коровьими глазами, темными и печальными, как у большинства еврейских женщин. – Послушай кусочек из Будды, – говорит она, будто собралась сыграть прелюд Шопена. – Ты уже большая. И понимать должна больше, чем восьмилетняя пацанка. Не стой столбом. Сядь. – Я сажусь на пол подле нее. Она пахнет детством, скудным, почти нищенским. Но запах так приятен, так отчетлив, будто соломинкой щекочет ноздри, что хочется поселить его в себе навсегда, на всю оставшуюся жизнь.

– Страдание противоестественно, – доносится до меня голос Фаньки. – Возможно, поэтому оно составляет большую часть человеческой жизни, которая сама по себе тоже противоестественна. Страдание – даже не часть, а скорее форма существования человека. И причина страданий – неведение, как у тебя, которое служит толчком для цепи событий, приводящих к страданию. – Она продолжает и говорит, что неведение о судьбе отца, делает меня несчастной.

– Да, да! Он законченный поц, твой отец, если сдал тебя в дом младенца. Или, наоборот, святой, если сделал это. Единственный способ избавления от страданий – познание, к которому ведет «срединный путь». Но тебе это ни к чему. Тебе надо узнать, что сделал твой отец, перед тем, как сдать тебя в дом младенца, как сдавали в мое время пустые бутылки в специальные ларьки.

Баба Фаня пьяна. Она сидит подле меня на полу, вытянув длинные толстые ноги в шерстяных чулках и глубоких галошах до лодыжек. Молчит. Изредка всхрапывает, громко и протяжно, будто в последний раз. Рядом валяется пустая бутылка. А я, погрязнув в ее пьяных текстах про страдания и несчастья, которые и есть форма существования человека, стараюсь выбраться из них. И вспоминаю, что счастье не только в том, как ты живешь и чем владеешь, но также в том, как ты относишься к этому.

– Знание, как любая наука, всегда сакрально, – внезапно заявляет баба Фаня, не открывая глаз.

Я вздрагиваю, вспоминаю Дарвин, и хочу возразить, но Фанька продолжает, не обращая не меня внимания:

– Сакрально, потому что представляет ценность само по себе. Наука, о которой печешься, не может быть частной собственностью. Если человек сделал открытие, оно тут же, as if on purpose, приобретает характер всеобщего достояния, как теория относительности или хоккей на траве. Как третий закон термодинамики или доспехи для биатлона. Как, созданная Ламарком и Дарвином, теория эволюции. И все попытки сокрыть открытия от людей кончаются одинаково…

Я снова вздрагиваю, потому что Дарвин, просвещая меня, говорила, будто наука в наше время, как и общество, привержена рыночным отношениям.

«На сегодня хватит, – думая я. – Мне пора». И ухожу, в который раз забывая спросить, откуда у бабы Фани хороший литературный язык, познания в теологии, и кто впарил ей, что наука умеет много гитик?

Я только-только успела вернуться от Фаньки Зеттель и улечься на стол, как в операционную с трудом вошел, именно вошел, а не взбежал, несмотря на мой критический статус, Зиновий Травин. Он и не мог вбежать, поскольку к вечеру обычно бывал мертвецки пьян. В этот день тоже. Однако подошел. Склонился. Сначала надо мной. Потом над операционной раной. Попросил убрать салфетки. Постоял. Помолчал, будто я не умирала. Надолго застыл над листками с анализами. Поинтересовался осторожно: – Что стряслось с больной?

Blockhead[34]34

Долбанный.

[Закрыть] ТиТиПи схватил его за плечи и заорал матерное про не купируемое кровотечение в моем малом тазу, про придурков-гинекологов и что, если Зина сейчас же не придет в форму, он прилюдно набьет ему морду, а потом подаст в суд за неисполнение врачебного долга.

Зина не повел бровью. Без усилий высвободился из объятий Тихона, хоть был на голову ниже. Посмотрел на операционную сестру. Та сразу поняла молчаливую команду. Кивнула санитарке и через минуту Зиновий цедил сквозь стиснутые зубы операционный спирт…

Ему и впрямь было трудно в моем малом тазу. Кровотечение не останавливалось, хоть толпа доноров у кабинета переливания крови не уменьшалась: столько, сколько вливали в меня свежей донорской крови, столько и выливалось обратно через матку, трубы, яичники, жировую клетчатку… Кровоточили даже губчатые кости таза.

Зиновий смог найти и перевязать в кровоточащем месиве внутренние подвздошные артерии. Ампутировал матку. Но кровотечение продолжалось. Все понимали, что у меня тромбогеморрагический синдром и лили, лили препараты, повышающие свертываемость крови. Но синдром не купировался. Патологические механизмы, запущенные центрифугой, нарастали. Все тазы вокруг операционного стола, включая мой собственный большой таз, были переполненными салфетками с кровью.

– Введите ей гепарин, – попросил Зина.

– Ты спятил, придурок! – снова принялся орать ТиТиПи. – Гепарин усилит кровотечение! Тогда лучше цианистый калий!

– Он перевел дыхание и продолжал с новой силой: – Алкоголь убил все клетки твоего мозга, мудак!

– Только те, которые отказывались пить, – смог улыбнуться Зина. Повернулся к анестезиологам и повторил: – Один миллилитр! – И принялся за экстирпацию матки, когда вместе с маткой убирается вся клетчатка в тазу вместе органами малого таза, будто у меня там рак с метастазами.

Только кровотечение продолжалось. Я казалась им бочкой без дна. И себе тоже. Давление выше сорока не поднималось, хоть донорскую кровь лили в четыре вены сразу. Я лежала, ни жива, ни мертва, и занималась тем, что возвышалась в собственных глазах от всеобщего внимания и заботы. В нашей стране, где жизнь человека во все времена ничего не стоила, несмотря на интеллигентские бредни, будто жизнь каждого бесценна, возня вокруг операционного стола сильно выходила за общепринятые рамки, удивляя институт и меня. И сожалела, что слишком легко доставалась всем. И Дарвин в том числе.

– Организуйте прямое переливание, – попросил Зиновий Тихона.

– Я готова! У меня первая группа. – Бесконечно одаренная Дарвин, вместе с Зоей Космодемьянской, Валентиной Терешкой и Марией Кюри-Склодовской шагнула вперед. Ей было известно, что Склодовская, исследуя радиоактивность, облучала себя урановой рудой, что была дважды лауреатом Нобелевской премии. Но вряд ли знала, что Мария вместе с мужем отказалась патентовать открытие радиоактивностии предоставила его безвозмездно человечеству. Правда, урановая бомба оказалась не самым лучшим решением. Только люди всегда, даже в самых мирных открытиях, искали возможность милитаристского использования. Возможно, другую воду ждала та же участь.

Дарвин уложили на соседний стол. Соединили катетером локтевую артерию с моей бедренной. Сняли зажимы и кровь из Дарвин потекла в меня.

– Сколько можно взять? – склонился к ней врач-трансфузиолог.

– Пока не потеряю сознание.

Зиновий Травин не зря слыл отличным хирургом. По мне, так он был просто гениален. И также гениально корригировал мой гомеостаз. Я быстро поправлялась и не сожалела, что не смогу иметь детей, как заверила меня сучка гинеколог, заведовавшая отделением. Зато им никогда не попасть в детский дом, успокаивала я себя. Это было слабым утешением, но другого найти не могла.

– Кем вам приходится Тихон Трофимович? – поинтересовалась гинеколог во всем крахмальном и гнусно улыбнулась.

– Отцом родным, – заверила я злорадно. – Дочь от первого брака. – И подумала, что, возможно, не далека от истины.

Гораздо сильнее, чем дети, меня беспокоило отсутствие яичников и бездна там, где у нормальных людей матка. Вернется ли либидо? Воротится ли желание целоваться с Дарвин, заниматься любовью с мужчинами, или оргазм станет недостижимым? В нынешней жизни секс занимал не слишком много места. Он был даже меньше, чем просто «стакан воды», как полагала когда-то Жорж Санд, подружка Шопена. А для Дарвин… Дарвин однажды заявила: «Приятно сознавать, что все удовольствия мира – у тебя между ног». Только для нее секс тоже был не важнее апельсинового сока и бутерброда с сыром. Но если целый день во рту ни крошки, бутерброд становился смыслом жизни.

Через два дня меня перевели из реанимации в палату. Утром появился Травин. Велел вытащить все катетеры. Заставил встать, сделать несколько шагов. Я впервые смогла осмотреть палату и поразилась ее великолепию, потрясающему постельному белью, ящику во всю стену, кондиционеру за спиной и вазе с фруктами. Кому готовил ТиТиПи эти апартаменты?

Мы стояли посреди палаты. Я судорожно цеплялась за Травина и было безумно влюблена в него. Так может быть влюблена девочка в живого киношного героя, прискакавшего за ней на коне в детский дом, чтобы увезти оттуда навсегда. Прижалась к нему. Травин не гнал прочь, как обычно. Даже не отстранился. Я подняла лицо, подставив губы для поцелуя, и замерла в ожидании. Голова кружилась все сильнее. Подгибались колени. Когда губы Травина, наконец, коснулись моих, я собралась очутиться на седьмом небе от счастья…

Только ничего не случилось. Травинские губы, с колючими волосками по краям, касались моих. Мешал нос. Небритый подбородок царапал щеку. Я втянула в рот его верхнюю губу. С таким же успехом можно было пососать кончик карандаша. Он коснулся ладонью щеки. Я представила, как его руки умело действовали в моем малом тазу. Желания не прибавилось. Благодарности – тоже.

– Зина, вы все убрали там? – растерянно поинтересовалась я. И вдруг поняла, яснее ясного, что яичники с их гормонами не при делах. Это прошла любовь, так и не начавшись. Мучительная и прекрасная в своей безответности, она долгое время делала меня счастливой. А теперь мне все равно: оставил он в животе немного яичниковой ткани, салфетку… или кастрация была тотальной.

А Травин, ничего не подозревая, продолжал ласкать лицо и губы, и говорил что-то. Я прислушалась:

– …и матку с клетчаткой. Часть ткани яичников оставил. Они хорошо регенерируют. – Он поднял меня. Отнес в кровать. Сел рядом. Мне показалось, от него не пахнет спиртом. Только в душе была пустота, как в малом тазу, где на месте матки зияла пропасть. И все отчетливей понимала, что мы поменялись местами. Внезапно и навсегда. Теперь Травин был влюблен безответно. И надежда на будущую взаимность ему не грозила. Но он этого не понимал, как я когда-то. И приходил по утрам и вечерами тоже. Садился в кресло у окна и говорил… Говорил про свою любовь. Говорил про жизнь, что вдруг перестала задаваться, про пьянство… Короче, в течение нескольких дней Травин пересказал мне свой анамнез. Тот, что не был занесен в его личное дело…

Он рос в интеллигентной семье северной столицы. Папа – известный терапевт в городе. Мама служила концертмейстером скрипок в филармоническом оркестре. Вместе с ним росла сестра: девочка-индиго со светлым, мудрым, завораживающим взглядом, проникающим в душу. Она вызывала в нем любопытство своими уникальными способностями, совершенно неожиданными нездешними знаниями и интересом к познанию окружающего мира. А сестра не обращала внимания. Будто нет его. Кумиром девочки, ее звали Лизой, был отец.

Лиза оканчивала школу. Зиновий Травин несколько лет, как работал хирургом в одной из клиник. Уже тогда коллеги обратили внимание на его мастерство, которое дается только годами упорного труда и только единицам.

Благополучная жизнь, как это бывает обычно, внезапно оборвалась. В автомобильной катастрофе погибли родители. К ним переехала одна из бабушек, присматривать за Лизой: грузная старуха с отечными от тромбофлебита ногами. А Лизу словно подменили. Она и раньше не любила подчиняться. Но теперь отказалась следовать общепринятым нормам. Выкрасила волосы в синий цвет. Понатыкала железки в брови, губы и соски. Остановила учебу в консерватории и принялась играть на клавишных в какой-то безумной рок-группе. Повадилась ходить с ними на кладбище к родителям.

Травин с ужасом ждал, когда она попробует наркотики и уныло твердил о пагубности этого занятия. И понимал, что с ее целеустремленностью и бесстрашием зла не избежать. Если Лиза начнет, ее не остановить. И караулил, и лазил в карманы, и нюхал одежду и воздух в ее комнате, в туалете. Только, занятый хирургией, прозевал Лизин старт. А когда понял – было поздно.

Девочка стремительно деградировала. Перестала мыться, менять одежды, есть. Клянчила деньги, напористо и зло, поражая всякий раз новыми выдумками. Когда он дежурил в клинике, приводила в дом взрослых мужчин и оставляла до утра, наплевав на бабку. А та, смущаясь, рассказывала ему про дикие Лизины выходки, стоны и крики по ночам.

Я слушала Травина и видела перед собой Дарвин, что была так похожа на Лизу. С Дарвин могло происходить тоже самое. Она была девочкой-индиго со столь же яркой симптоматикой и такими же, как у Лизы, светлыми мудрыми глазами. С поразительными способностями к языкам, что давались ей легко и просто, как иным дается таблица умножения, талантами в музыке. В скрипичных вечерах ТиТиПи она с успехом заменяла завлабшу Наташку Кипиани, которая болезненно переносила свои менструации, запивая их лошадиными дозами красного грузинского вина и обезболивающими.

Травин любил свою сестру и ненавидел. Презирал и восхищался стойкостью и силой духа, что позволяли ей выносить всю эту адскую жизнь, полную грязи, страданий и боли. И сотни раз пытался остановить ее. Водил к психологам, психиатрам, гипнотизерам, наркологам, экстрасенсам. И, удивительное дело, Лиза охотно ходила с ним туда. Только, что для нее врачи и колдуны? Она легко переигрывала их на их же поле, безошибочно парируя попытки поставить ее в тупик.

Однажды, наплевав на дела, он заехал домой рано утром после очередного ночного дежурства. Бесстыдно раздвинув ноги, Лиза лежала голой на смятой замаранной постели. Только спущенные чулки. В ногах валялся зачуханный мужик в дырявых носках и громко храпел, пузыря слюной.

Бормоча ругательства, он схватил мужика за ноги, протащил до дверей и выбросил на лестничную клетку. Вернулся. Лизы спала. От наркотиков и пьянства лицо ее постарело, стало серым, с отвратительным синюшным оттенком, как у пьянчуг, что ошивались во дворе их дома, где был гипермаркет. Но глаза, удивительно большие и чистые, глаза счастливого ребенка, с прежней проницательностью и мудростью смотрели на него.

И еще не понимая, что произойдет сейчас, но, уже готовясь к неизбежному, с какой-то посторонней жадностью рассматривал закостеневшее в худобе немытое тело с синяками и следами множества инъекций…

Ему показалось, она сказала:

– Ляг рядом… как папа.

Не стал переспрашивать. И, как был, в ботинках, костюме и галстуке, улегся в грязную постель. Замер, боясь дышать и пошевелиться. Лиза повернулась к нему. Положила руку на грудь. Сказала:

– Папочка…

Они пролежали без движений несколько часов, Он забыл, что на столе в операционной его ждет больной и был готов ввести себе любой наркотик, лишь бы лежать рядом с ней бесконечно. Но Лиза так не думала. Села в постели, прикрыв исхудавшие грудки руками, и потребовала: – Сними галстук…

Она первой остановила движения. И молча лежала, и не старалась осознать случившееся. А он казнил себя. С каждой минутой сильнее, понимая, что совершил ужасное. И с содроганием, и отвращением к себе и к ней отвернулся и закрыл глаза, ожидая ответной реакции. Время остановилось.

Спустя час или два, или день, поглаживая голую грудь и живот в зарослях жестких волос, Лиза снова попросила: – Сними галстук!

Он уже знал, что делать. И то, что грязные простыни с потеками чужой спермы, и нищенский запах немытого Лизиного тела, и то, что они брат и сестра, придавали их действиям особые смысл и изыск, как казалось обоим.

Он провел в комнате Лизы безвылазно несколько дней. Потом отмыл ее. Убрал комнату и впервые спустился вниз за едой. Они сидели на кухне. Оба счастливые. И набивали рот бутербродами с лососем, копченым угрем и испанской ветчиной. А напоследок съели дыню.

Лиза переродилась. И как-то сразу. И была счастлива любовью своей. А он? Был ли счастлив? Или мысль об инцесте грызла душу? Или угрызения в содеянном постепенно слабели, как слабеет от постоянства боль в спине?

Он все сильнее привязывался к Лизе и утешался тем, что случившееся было единственно возможным способом спасти ее. А когда понял, что влюблен, отчаянно и безоглядно, было поздно менять что-либо.

Я слушала Травина и вспоминала тексты Фаньки Зеттель из Торы: «Ни к какой единокровной не приближайтесь, чтобы открыть наготу». И еще: «Наготы дочери твоей не открывай, ибо твоя нагота она». И понимала, что ни Травин, ни Лиза Тору не читали…

Они стали жить, как муж и жена, только ненормально влюбленные. Медовый месяц не кончался. Они не замечали молчаливую перепуганную бабку, которая не желала разговаривать и обсуждать случившееся. Она просто не видела их. Лиза добавляла: «В упор». Лишь готовила еду, а потом уходила к себе. Усаживалась в кресло с очередной толстой партитурой на коленях и, помахивая рукой, выводила мелодию. И чахла день ото дня. Перестала ходить в консерваторию. А потом пристрастилась к алкоголю. Покупала коньяк. Наливала в чайник для заварки и тянула мелкими глотками целый день.

А однажды, напившись, без стука вошла к ним в спальню и увидела то, что должна была рано или поздно увидеть. Хотела сказать что-то. Не смогла. Прикрыла рукой лицо. И стояла так, пока не упала. Травин подбежал: пульса не было, дыхания тоже. Он пытался реанимировать, но бабка не хотела жить.

Лиза плакала и повторяла: – Это я убила ее. Я!

– Да, топором…

Травин продолжил свои хирургические подвиги. Стал заведовать отделением. Защитил докторскую. И по-прежнему каждый вечер спешил домой, чтобы поскорее обнять Лизу и погрузиться в бездонные глаза, как в спасение, потому что инцест непрестанно грыз душу и тело.

А Лизе было плевать на инцест, будто не знала, что это, и на косые взгляды, и пересуды за спиной тоже. Она была счастлива им. Вернулась в консерваторию. Ее фортепианные концерты собирали меломанов со всех концов северной столицы. Только играла неровно. После блестяще сыгранного концерта могла провалить следующий или вообще отказаться от выступления. Но ей все сходило с рук. Капризы лишь подогревали интерес публики.

Так продолжалось долгие десять лет, счастливых и безмятежных. Они все больше привязывались друг к другу, трансформируясь в странный двуполый организм, единый и самодостаточный во всем и всегда. Им казалось, что будут также счастливы и двадцать лет спустя. Его слава блистательного хирурга росла. Не только пациенты, но богатые и влиятельные люди искали дружбы с ним. Лиза победила на нескольких международных конкурсах…

А потом Лиза начала охладевать к нему и старалась скрыть это молчанием. Возможно, почувствовала вину, как чувствовал он. Только в отличие от него, понимала, что вместе им нечего делать двоим, и в постели тоже. И говорила: – Виноват только один из нас. Мы оба знаем, кто.

А однажды сказала:

– Жену английского короля Генриха VIII Анну из рода Болейн обвинили в кровосмесительной связи с братом, хотя, по правде, там были только намерения. Однако матери будущей королевы Елизаветы отрубили голову…

Лиза перестала пускать его в свои глаза, звать в концерты. А однажды, без тени смущения, заявила, что влюблена. Он был так потрясен, что не поинтересовался, в кого? А она продолжала, что хочет замуж, как все. Что, как все, хочет иметь детей, которых им вдвоем не завести. Он думал, что умрет от ревности и горя, и боли. Но не умер. Спасала работа. А в доме все шло своим чередом, только через пень-колоду. Они по-прежнему жили вдвоем, но прежней близости не стало, хоть иногда занимались любовью. Лиза готовилась к переезду в квартиру будущего мужа…

А потом началась какая-то возня вокруг него. Компьютер выбросил фамилию «Травин» в качестве одного из присяжных заседателей на судебном процессе. Он позвонил судье и вежливо отказался, сославшись на занятость. Но для судьи было делом чести заполучить именно его на суд…

Он являлся на судебные заседания, прихватив истории болезней пациентов, готовящихся к операциям. И, проглядывая анализы, прислушивался вполуха к происходящему. Судили трех чеченцев или дагестанцев, обвиняемых в убийстве журналиста-иностранца. И чем дольше слушал, тем отчетливее понимал, что доказательств их вины в деле нет. Что участники судебного процесса, включая судью, стороны обвинения и защиты, разыгрывают фарс перед публикой, перед присяжными, перед самими собой.

На одном из заседаний он поделился этой мыслью со старостой присяжных. А тот под большим секретом сообщил, что участь трех бандитов давно решена. Что процесс имеет важное политическое значение и призван не просто покарать виновных, но продемонстрировать общественности страны и остальному миру независимость от власти и справедливость нашего суда.

– Но они невиновны! – горячился он. – Даже я понимаю это. А про публику в зале, судей и вашу камарилью говорить не приходится.

– Какое значение для власти имеет: виновны эти люди или нет? На кону нечто большее, – вяло отбил староста.

Он отказался подписывать вердикт о виновности подсудимых. А потом дал неосторожное интервью журналистам. На следующий день его пригласил к себе судья и попытался объяснить возможные последствия такого поступка. Травин заупрямился. Его позвали в службу безопасности северной столицы и жестко потребовали дезавуировать свое заявление. Он снова отказался.

Через пару дней на его служебную электронную почту пришла чья-то ссылка на адрес в YouTube. Он механически прошел по ссылке. Открыл… Лучше бы ему этого не делать никогда. И не делать нельзя. Видеоклип в формате HD демонстрировал на весь свет, как он и Лиза занимаются любовью. Сначала в спальне. Потом в кухне на столе. Потом в ванной…

Его не задевала мысль, как им удалось? Он с ужасом думал, что сделает Лиза, когда увидит это. И всеми силами старался оградить ее от походов в интернет. Но однажды, вернувшись домой, застал сестру на кухне, перед смарт-ящиком на стене. Уставившись в большой экран, она лила в граненый стакан водку и пиво из двух бутылок одновременно и перемешивала содержимое чайной ложкой. А ящик демонстрировал подробности их давних, он точно знал, что давних, занятий любовью, сопровождая видеоряд качественным саундтреком.

На следующий день Лиза выкрасила волосы в синий цвет. Сделала пирсинг. Достала с антресолей гитару и дудку с клавишами. Допила остатки водки и спустилась вниз, где ее поджидали постаревшие рокеры. Ему показалось, что та прежняя сумасшедшая Лизина жизнь с наркотиками и алкоголем никогда не прекращалась. Что не было десяти лет счастья. Что был просто сон, но какой!

Лиза ушла в загул. А когда заявилась домой, он с трудом узнал в седой, донельзя исхудавшей женщине в обносках, с синяком во всю щеку, свою сестру Разговаривать было бесполезно. Лиза молча забрала часть денег из шкатулки в буфете и также молча ушла.

Его снова вызвали в службу безопасности. Он не пошел. Тогда в клинику к нему пришли двое и настоятельно попросили отозвать свое интервью. Он не стал разговаривать. А вечером, подъезжая к дому, обратил внимание на толпу у подъезда, на полицейские автомобили, машину скорой помощи, на открытое окно в кухне своей квартиры на девятом этаже… И уже знал, что случилось. И сидел в машине, не в силах выйти. И не потому, что боялся. И наблюдал через стекло, как тело поместили в черный пластиковый чехол, задернули молнию, прокатили на каталке и погрузили в «Скорую»…

– Дальше тебе неинтересно, – сказал Травин и не пахнул спиртом…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.