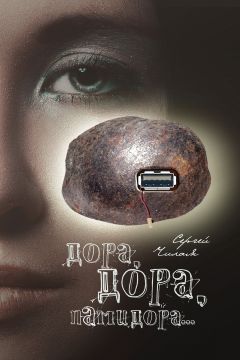

Текст книги "Дора, Дора, памидора…"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)

– Продолжай, Вера Павловна, – отец Сергий держался за ручку тяжелой двери и равнодушно смотрел на монаха у иконостаса.

– Этот чувак… тот высокий мужик… мужчина… он приходил ко мне в палату… за… за другой водой… за Изделием… вы… тоже были там… тогда… и… и… – Больше всего мне хотелось, что бы кто-нибудь из мальчишек сбил меня камнем с дерева. И тогда я могла бы приземлиться на все лапы и убежать.

– Бог с тобой, деточка! Бог с тобой. Это наш будущий священник. Послушник Илюша Зверин. Монах. Смену себе готовлю…

Содрогаясь от страха, слушая тексты отца Сергия спиной, я двинулась к послушнику Илюше Зверину, желая удостовериться. Хотя, что мне было удостоверяться. Тот бандит был в маске и в старых кожаных перчатках. Я тут же ощутила их мерзкий вкус на губах и запах. И чуть не вырвала на Илюшу. Подавила приступ тошноты и сказала: – Здравствуйте! – И мучительно пыталась вспомнить, что он мне тогда впаривал в самое ухо? И кроме «сука» и «блядь» ничего конкретного вспомнить не могла.

Подошел священник. Протянул лампадку – видавший виды небольшой светильник из латуни с фестончатыми краями, налитый густым древесным маслом.

– Возьми! Эта штука символизирует вечный огонь веры в Христа. Знаю, иконы у тебя нет, но лампада пусть горит в доме, разгоняя тьму зла и неверия.

– Простите, отец Сергий! Я зайду к вам в следующий раз. Мой вопрос подождет. До свидания, монах…

– Погоди! – Отец Сергий проявлял странную настойчивость. – Вопрос – это не когда ты спросила, а когда тебе ответили. Говори!

– Хотела спросить, батюшка: можно ли пить ирландский виски во время поста?

– Вкушай, но без радости…

Кирилл вез меня в институт в чужой машине. До начала перформанса оставалось два часа. Я сидела на заднем сиденье и старалась приучить себя к мысли, что смысла у жизни нет. Поэтому разумнее заняться делами, приносящими удовольствие, а не тешить себя иллюзиями и лезть на дерево за соседской кошкой. И прежде всего, сделать так, чтобы собственная жизнь стала главным предметом моих забот. Не тратить силы на ненужную научную благотворительность и кокетничанье с Дарвин или заигрывания с Тихоном, которые приносят лишь одни лишения, в смысле утраты органов. И решила зайти к Кипе, чтобы проверить, как справилась грузинская Приснодева с заданием.

– Подожди пару минут внизу, – попросила Кирилла, когда машина остановилась у подъезда Наташки. Лифт не работал. Стиснув зубы, двинулась на шестнадцатый этаж. На большинстве этажей лампочки были вывинчены. Сукины дети аспиранты, старшие и младшие научные сотрудники, достаточно образованные и хорошо зарабатывающие, благодаря стараниям ТиТиПи, вели себя на лестничных клетках, как работяги в общежитии урюпинской овощебазы.

Я добралась до десятого этажа, и мне вдруг расхотелось подниматься выше. И не только из-за вечной антисанитарии в подъездах и лифтах, которую не смог побороть интернет. Я поняла, почему не смог, несмотря на уникальные возможность писать, что душе угодно. Открытие не сильно вдохновило: в интернете нельзя помочиться. Я стояла в нерешительности, а тревога совсем иного порядка, проникая сквозь стены лестничной клетки, захватывала меня все сильнее. «Похоже, царица Тамара не справилась с заданием», – думала я. А воображение принялось рисовать весь ужас, что случился с ней.

И видела, как Наташка не спешит расставаться с менструациями и алкоголем, и осторожно, краем глаза, поглядывает на вазу с фруктами, в которой лежит артефакт. «Дура! Ты, что, забыла?! – мысленно кричу ей с десятого этажа. – Бери железку с водой и дуй к Травину, как просила, пока беда не случилась. Он ждет и спрячет Изделие. К нему не придут. А к тебе…».

Они пришли к ней вдвоем. Те двое, что приходили ко мне, когда лежала в палате для очень богатых после центрифуги. В масках и тонких кожаных перчатках. Церемониться не стали, а сразу приступили к делу, потому как времени было в обрез. Молча, не задавая вопросов, привязали к продавленному тбилисскому креслу – единственному грузинскому артефакту в урюпинске. Достали биту, плоскозубцы, финский нож и плотный целлофановый пакет… Нет! В урюпинском наукограде, одном из немногих уцелевших форпостов отечественной науки с современным высокотехнологичным оборудованием и образованным персоналом, они не станут пользоваться отвертками и утюгами. Они вынули из сумки портативный дефибриллятор и приложили ложки… нет, не к грудной клетке, там, где сердце, а к Наташкиной голове.

– Разряд! – скомандовал один. Наташка дернулась и затряслась в падучей. – Еще! – И снова Наташка подпрыгнула в кресле и затряслась. Из прокушенного языка потекла кровь. Сердце зафибриллировало. Она посинела. Остановила дыхание. Расширила зрачки и выпустила мочу. Мочи было так много, будто терпела с раннего утра. – Подыши ей в рот, – попросил бандит коллегу. – Гикнет – мы ничего не узнаем.

Им удалось реанимировать Наташку. Она задышала. Заработало сердце.

– Где Изделие, сука? – Они впервые задали ей конкретный вопрос. Только Наташке после пытки клинической смертью требовалось время, чтобы услышать.

«Пожалуй, с помощью медицинских гаджетов они ничего не добьются от нее, – решила я. – Надо что-то более действенное».

Тогда они достали аккумуляторную отвертку Bosch с подсветкой и несколько шурупов-саморезов… Приставили один к худому Наташкиному бедру и включили. Первые клочки кожи и тканей разлетелись по комнате вместе с брызгами крови и прилипли к стенам. А потом мышцы намотались на шуруп, затрудняя вращение, и вскоре совсем остановили его. Наташка орала, будто ее режут. Когда голос охрип, они снова задали свой вопрос. И, не дожидаясь ответа, приставили новый шуруп. Теперь уже к колену, к кости. Звук был другой. Пахло жареным мясом и жженой костью. Наташка заорала с новой силой.

Мне казалось, что шурупы завинчивают в меня. Погрузив шуруп по самую шляпку в колено, они решили передохнуть и порыться в трехкомнатной Наташкиной квартире с редкими акварелями на стенах, такой же редкой мебелью, роялем и тремя скрипками в футлярах. И ничего не нашли. А благородная грузинская дева, воспетая Руставели, трепетная и гордая, неприученная к боли, падающая в обморок при виде шприца, стоически сносила пытки, будто от ее молчания зависело благополучие благословенной далекой Грузии…

Они ввинтили в нее еще пару шурупов и бросили, истекающую кровью, в болевом шоке. И направились к Травину… «Если в меня начнут ввинчивать еще и травинские шурупы, мне несдобровать, – подумала я. – Наташкиной стойкости во мне нет. И ее благородства, тоже. Мне сейчас не под силу даже дверь Наташкиной квартиры открыть. Нипочем!». Я рванула вниз, перескакивая через нескольку ступенек, лишь бы успеть остановить это безумие…

Выбежав из подъезда, набрала телефон Травина. Телефон молчал. «Господи! – подумала я. – Значит, примерно тоже они проделали с Зиной Травиным. И безвольный алкаш, который боится боли, пуще смерти, как всякий хирург, и пребывает в завязке, выложил им все и сдал артефакт».

Неопределенность оказалась сильнее страха. Я плюхнулась на переднее сиденье рядом с Кириллом и прошептала:

– Теперь – к Травину! – И вдруг шальная, доводящая до бешенства, до помешательства мысль: «Значит, это Кирилл! Кирилл – инициатор всех этих бед, что случились с Наташкой и Травиным. Он единственный, кто знал обо всех моих визитах в этот вечер. И Евсея сгубил зазря. Су-у-у-у-ка! Сукин сын! Fucking dolt!».

И заорала отчаянно и громко, как Наташка с шурупами в теле:

– Я тебя ненавижу!

– Это пройдет, – успокоил Кирилл. И я снова, в который раз, почувствовала себя доступной, как пакет молока в утреннем супермаркете…

Дверь травинской квартиры была не заперта. «Значит…», – дальше не думалось. Я стояла перед приоткрытой дверью, не решаясь войти. Посмотрела на часы. Пора отправляться на перформанс… и решительно шагнула внутрь…

Я всегда держала нос по ветру и могла предвидеть и предчувствовать многое. Но то, что предстало перед глазами, столь разительно отличалось от моих ожиданий, что замерла с открытым ртом, не зная, как реагировать.

– С чем пожаловала, милочка, в такую рань? – поинтересовалась злополучная заведующая гинекологией, которая первой пришла в себя. Она сидела в позе йоги на низком журнальном столике рядом с бутылкой виски. Совершенно голая. Только спортивные туфли и очки. Очень модные и дорогие. Я узнала дизайнера: Tom Ford. Его духи любила Дарвин. А в кресле напротив расположился Травин в джинсах с расстегнутыми пуговицами, с удивительно крепким для пьяницы торсом и рельефными мышцами живота. Оба гляделись очень сексуально, особенно женщина: траченная алкоголем и любовью, худая и белая телом, с горизонтально стоящей грудью и твердыми сосками.

Меня охватила ревность… и с такой силой, будто не держала все это время Травина в запасе. И, не скрывая горечи и злобы, поинтересовалась, где Наташка и где артефакт, и что здесь делает эта сука?

А Травин не спешил подниматься со скамейки запасных, не поддергивал сползающие джинсы, под которыми не было трусов, и с любопытством смотрел на меня, будто сам пожаловал с визитом.

– Если у меня когда-нибудь родится сын, ни за что не позволю ему искать в вас, доктор Травин, пример для подражания.

– Тебе уже не родить, милочка. – Гинеколог не думала слезать со стола. – Единственное решение – усыновить ребенка из детского дома, как ты сама.

Во мне вдруг исчезли ревность и ярость. Я стояла совершенно пустая, как целлулоидная кукла.

– Доктор Кипиани не приходила сюда, – донесся до меня голос Зины Травина. И я с прежней силой озаботилась судьбой Изделия и Наташки. Значит, все, что мне привиделось на лестничной клетке – голая правда. Еще час назад я была единственным владельцем артефакта, способного круто изменить жизнь на планете. А теперь… теперь я даже не знаю, где этот чертов кусок железа с начинкой из другой воды?!

– К Наташке! – сказала я, садясь в машину. – К Наташке! – И впервые за вечер посмотрела Кириллу в глаза: – Сейчас я готова убить тебя!

Он улыбнулся:

– Тогда не зарывай талант в землю. – Достал откуда-то из-за спины пистолет. Протянул. Не удивившись, я взяла. Прицелилась в голову. Рука ходила ходуном. Он забрал пистолет. Передернул затвор. Приставил ствол к своей груди, там, где сердце, и сказал: – Просто плавно нажми на курок…

Я снова стояла перед Наташкиной дверью и ладонью стучала по звонку. Когда в дверях появилась заспанная грузинская дева, я с трудом удержала крик и смогла лишь пробормотать, счастливая:

– Господи! Наташка, живая!

– А ты че? Ждала, что жмур дверь откроет? – сухо поинтересовалась Кипа, не приглашая войти.

– Чува, не тормози! – Ликовала я. – Дозволь в апартаменты. Мы с тобой обе родились в рубашках. На тебе, похоже, было две. Налей чего-нибудь грузинского. Где Изделие? Заберу, чтобы тебе не париться. Тащи артефакт! Нет, раньше вино. – Я говорила, говорила и боялась остановиться, потому что чувствовала странную Наташкину отстраненность. Ни радостного блеска в глазах, ни объятий и приветливых речей. Что-то было не так.

Рассудочная, как отец Сергий, незнакомая Кипа стояла в коридоре, кутая кости в вельветовый халат, и не думала улыбаться, и тащить вино подруге.

– Что за мольто кочумато, чува? – переполошилась я, переходя на жаргон лабухов, в котором не шарила особо. – Чего киксуешь? – Я обернулась, оглядывая квартиру. Немногочисленные вещи на своих местах. Наташкин мебельный минимализм доходил до абсурда: в одной из комнат кроме подставки для цветка, самого цветка и акварели с этим цветком не было ничего. Другую комнату занимал рояль, похожий на дорогую двуспальную кровать. Возле рояля-кровати на кухонной табуретке – очень дорогой «Luxman» считывает музыку с вращающейся виниловой пластинки. Из звучалок «Magico Ultimate» слышится медленная фортепианная пьеса Баха, простая и печальная, и такая мучительно-прекрасная, что не передать словами, только музыкой одной. Прислушиваюсь: «Вариации Гольдберга». Я помнила эту мелодию по фильму «Молчание ягнят». Спрашиваю: – Кто пианист?

– Гленн Гульд… гениальный канадец, – неохотно сообщает Наташка. А на полу, на подоконниках, везде – аккуратные кипы пластинок в бумажных конвертах, в коробках и так… с музыкой Баха. Порядок кругом. Наташка цела. Однако в голове моей бьется, формируясь, пугающая мысль, что затеяла Кипа нездоровую лажу и старается залиговать Изделие.

– Я подготовила договор, – сказала Наташка, сразу остановив все мои размышления, – в котором сформулировала условия передачи…

«Договор!» – мысленно поправила я, не очень старательно слушая монолог подруги, потому что в мою жизнь снова начал проникать хаос.

– …поняла, что теперь этот фуфель… ну… консервная банка с другой водой принадлежит нам обоим, – вещала Наташка, избегая смотреть мне в лицо.

«Обеим», – снова поправила я, все более поражаясь текстам грузинской Приснодевы. И перестала держать ее за «скрипача на крыше», и сказала:

– Полегче, Кипа! Хватит меня грузить. Такой приз надо заслужить подвижнической жизнью в науке, а не требовать в обмен на мимолетную услугу. Ты пальцем не пошевелила в своих стараниях. There was none of you there.[50]50

Тебя там с нами не стояло.

[Закрыть] Короче, я забиваю на этот тягостный для обеих матросский свинг, а ты забираешь обратно говно мамонта и возвращаешь контейнер.

Только Наташка так не думала и не собиралась отдавать Изделие. И кудахтала что-то, высаживая меня, про пули, под которые подставила ее, посчитав за дурочку; про сверхмощный компьютер с чипами на другой воде, сопоставимый по мощности с будущими квантовыми компами, который вот-вот поступит в продажу…

– Ты, мать твою! – загребала она, – накидала здесь форшлагов. Простая лаборантка. Доступ к научным исследованиям для тебя закрыт. Ты – подстилка для Дарвин! Или для ТиТиПи! Или для обоих. Хрен вас разберет! Знаешь, что говорит про тебя институтская публика?

«Меня не е. т, что говорит публика», – хотела сказать я, но сказала: – Всегда ли мы понимаем, что происходит с нами?

А Кипа вдруг так посмотрела, что я поняла, грузинская дева другую воду не отдаст. Ни за что.

Мне снова предстоял выбор между ролью жертвы и палача, что перетекали одна в другую легко и просто, как у Дарвин. И обе роли казались одинаково отвратительными. Но последняя, в отличие от первой, могла доставить непродолжительное блаженство в виде комфортной жизни. Но как только потребность будет удовлетворена, удовольствие закончится. Хотя умелая игра разума – необходимость включать голову – позволит получить еще и прибавочную стоимость к этому удовольствию. А роль жертвы давно достала меня тотальным отсутствием какой-либо прибавочной стоимости, катаклизмами, включая будущие болезни, страхами, бестолковостью, нищенским прозябанием, нерешительностью, одиночеством, сиюминутной… или отложенной смертью. Зато именно первая, согласно текстам Нового Завета, гарантированно обеспечивала рай на небесах.

Похоже, я сделал выбор, потому что рука уже держала Кириллов пистолет, нацеленный в Наташкину грудь, впалую даже под халатом. И пистолет был продолжением руки. И ладони было удобно и привычно сжимать рукоятку, будто теннисную ракетку перед розыгрышем подачи.

Наташка казалась детдомовской девчонкой-малолеткой. И мне до смерти надо было отобрать у нее здоровенное красное яблоко, которое она с удовольствием доедала. И надеялась, что верну ей яблоко потом, позже. Может, даже еще большее, когда смогу. Аромат безграничной вседозволенности, продиктованный другой водой, окутал меня, околдовал. Я рационализировала зло и нажала курок. Пуля срикошетила от стены, и через открытую дверь балкона выбралась на улицу.

Наташка стояла после выстрела неприлично долго, удивленно глядя на меня, а потом осторожно опустилась на пол и свела колени, чтобы я не видела зассанные трусы…

Мне было не на много лучше. Я испытывала замешательство и растерянно смотрела на пистолет в руке, на ствол со струйкой дыма, щекочущей ноздри, на блюдо с фруктами, такими свежими, что, казалось, их еще не успели сорвать с дерева. Подошла, взяла Изделие, похожее на картофелину…

Пора было сматываться, но ментальный блуд, умело перебиравший неумытые мысли и поступки, всякий раз, счастливо избавлявший от сожалений и стыда, снова овладел мною. И не было ничего важнее в тот момент, чем довести его до конца.

«Значит, Кирилл единственный честный и порядочный человек на весь урюпинск! Не сдал, не обидел, не предал. Божий человек. Однако Евсея замочил, будто два пальца обоссал… Есть еще отец Сергий. Тот вообще святой и по должности тоже. А я? Я – не в счет, даже если притворяюсь палачом. Даже если в руке топор или ружье… – Я посмотрела на пистолет в руке со струйкой порохового дыма, что все еще выбирался из ствола. Я контейнер с другой водой, теннисная ракетка в руках у Дарвин… Только… как могла нажать на курок? Или не нажала? Может это эффект другой воды, что заставил порешить и Евсея руками безотказного улыбчивого Кирилла? Хорошо ли для меня то, что случилось? Похоже, хорошо. Для всех хорошо. А для Наташки…?» И услышала шорохи в комнате с цветком. Сердце забарабанило о ребра, будто пяткой в дверь. Переместилось в ноги, а потом и вовсе ушло под ковер, и продолжало громыхать там, шатая пол и пугая больше шорохов за дверью. Любовника в комнате быть не могло. Это не для Кипы, предпочитавшей мастурбировать в одиночку на жесткое гомосексуальное порно из интернета. Может, за дверью Кипиной спальни прячутся аспиранты из Тбилиси, что пачками наезжают к ней за диссертациями?

Подняла руку с пистолетом, как ракетку для удара смэш, и, перемещаясь по корту, добралась до сетки. Помедлила, в ожидании высокого мяча, и резко потянула ручку двери на себя… В дверях стоял замдиректора института по безопасности старый козел Сангайло с пистолетом в руке, только с длинным стволом, и улыбался. Больше всего на свете в тот момент мне хотелось застрелить его. Но понимала, что двойное убийство мне не по зубам… Да и Сангайло с пистолетом не походил на пацана из младшей группы, которому можно погрозить кулачком и отнять яблоко.

Я начала трансформироваться в жертву, готовясь принять все, что положено в таких случаях: страх, чувство обиды, унижение, боль. И почти без сожаления расставалась со статусом палача, и мыслью об утрате прибавочной стоимости. А опричник Сангайло, похожий то на олигарха-новичка, то на цыганского барона – fucking gipsy – с золотыми цепями на шее, темным лицом и перстнями на длинных сильных пальцах скульптора, вдруг спросил:

– Зачем ты сделала это?

– По оплошности, – сказала, стараясь сгореть со стыда. И принялась плести несусветный вздор про то, что Кипа вдруг заревновала, напала, хотела убить. Потом стала рассказывать, что обе мы лесбиянки и что у таких, как мы, убийства из-за ревности в порядке вещей. Что Кипа в Тбилиси чуть не убила своего мужа, а потом откупилась от суда. Что связалась с бандитами и собиралась перед выдачей зарплаты ограбить с ними институтскую кассу…

– За шо ты пришила ее, маленькая сучка? – уже строго повторил вопрос чекист.

– Хотела произвести на вас впечатление, – сказала я, в старании смягчить тягостный поступок.

– Ты меня устала. – Он забрал пистолет, будто ненужный фантик от съеденной конфеты. – Конечно, мозги не видны сквозь кости черепа. Но когда их так мало – заметно.

«Буду вечной подстилкой для этого гада», – решила я и принялась инвестировать душевные силы в старание не замечать своего истинного положения. А еще думала, что с такими творческими пальцами человек не может быть законченным подлецом. Власть тоже знала это. Ей тоже досаждали люди с длинными пальцами. Все эти распутные, тяготеющие к порно пидарасы, не задроченные пропагандой прохиндеи, напрочь лишенные патриотизма ханыги, готовые продать страну и продаться самим в любой момент. Ломброзо отдыхает.

Зато настоящими патриотами служили люди с короткими толстыми пальцами-сардельками. И опирались они на такие мутные представления, как гипертрофированное чувство патриотизма, терпение и яростная любовь к стране, позволяющие воспринимать безумие и несправедливость власти, как промысел Божий, как непременную прелюдию к предстоящей счастливой жизни… или, как проделки самой сильной и враждебной страны, которая у нас пока одна.

Но пальцы просто так не укоротишь. И закон о пагубности длинных пальцев быстро не примешь, как хотелось бы. Даже в первом чтении. Даже с нашим парламентом. Даже Сталин просто так не расстреливал врагов страны, Это вам не парламентские запреты на бритые подмышки и анальный секс… Власти приходилось выжидать и действовать окольными путями, придумывая неизлечимые генетические болезни, которые гнездятся в ногтевых фалангах длинных пальцев и передаются половым путем и воздушно-капельным тоже. Все шло к тому, что скоро людям с длинными пальцами в нашей стране не жить.

Мысль привычно скакнула вниз: существует ли корреляция между величиной пальцев и габаритами полового члена? И старалась вспомнить и понять, чему следует отдавать предпочтение?

Заглядевшись на пальцы, Сангайло тоже забыл про пистолет:

– Мешають, гады. Заплетаются один за другой, путаются под ногами. И начальство косо смотрит. Может, Травина попросить, шоб ногтевые фаланги срубил? Шо скажешь?

– You won't be of much help after all.[51]51

Какой из вас после этого работник?

[Закрыть] He парьтесь! Недостатки – это тоже достоинства. Только не умеете пользоваться ими.

– Научи! Я стану самым счастливым человеком в урюпинске.

– Не мне вас учить… Вот примут закон и начнут срезать ногтевые фаланги всем длиннопалым. И станете тогда счастливым. Сотрудникам фсб без очереди. И скидки, конечно. А за особые заслуги будут по две фаланги срубать. Пенисы трогать не станут пока: вопрос не изучен. Хотя все это – звенья одной гребанной цепи. – У меня начиналась истерика. Я плакала и смеялась, и тряслась от страха за себя, в качестве жертвы, за Изделие, которое Сангайло непременно отберет…

– Такой закон через парламент не пройдеть, – остановил мое смятение чекист.

– Не такие проходили.

– Твоя подруга Дарвин сказала однажды: «Был бы ты пианистом, мог бы брать две октавы свободно».

– У вас еще есть время, чтобы поступить в консерваторию. А Дарвин… она говорила, что длинные пальцы для власти хуже, чем длинные языки. А как примут закон, так культура переменится, и государство переменится. Потому что государство – это раньше культура, а уже потом тюрьмы, парламент, армия, власть…

– Да, да! – обрадовался бывший эфэсбешник: – И создадуть при министерстве культуры департамент по обрезанию ногтевых фаланг…

– …как в синагогах, где есть помещения для обрезания крайней плоти.

– …и сеть специализированных институтов, призванных исследовать проблему и обеспечить ее успешное решение. И госзаказ, и бюджетные деньги большие. А исполнители, которые выиграют конкурс, потому шо они одни, обязательно опустят проект на бабки. На сколько захотять, на столько и опустять. И взятки с них гладки.

«Как отважно излагает бывший чекист, – думала я. – Из-за пальцев все. А ну, как и вправду обрубят. С короткими пальцами он таких дел натворит, что необрубленным не снились». И что-то промямлила, замыливая тему:

Тогда он сказал:

– Мог бы раздавить тебя, как улитку, Никифороф, и отобрать Изделие. – Не cursed like a trooper.[52]52

Он долго матерился.

[Закрыть] Мне казалось, даже думает матом. – Однако не делаю этого. Ты хороший солдат: преданный и смелый. Будем сотрудничать. Станешь делать то, шо скажу – не пожалеешь. А Изделие спрячь пока… у надежном месте… хоть у вагину засунь… не коллеге, конечно, это – плохое решение. – Он помолчал, оглядывая компьютеры на столе: – Я вынул твердый диск из большого компа. На нем – диссертации тбилисских аспирантов твоей покойной подруги. Когда-нибудь пригодятся. Забери и спрячь…

Я слушала его, непредсказуемого, как бензопила, и думала, что вернуть мне Изделие и пистолет, все равно, что дать пятикласснику бутылку водки и ключи от автомобиля. И молчала. И не только потому, что не находила слов. Эффект длинных пальцев у бывшего эфэсбешника Сангайло проявлялся с такой силой, что впору диссертацию писать про это. Я, как биолог, понимала: эффект тянул сразу на докторскую, несмотря на малую выборку. Но Сангайло диссертации интересовали меньше всего.

– Кипу ты зря завалила. Безвинная она, как Евсей, кстати, – начал откровенничать он. – Это я просил ее сказать то, шо сказала. Простой тест на вшивость для тебя. А ты сразу за пушку схватилась… А она приходила ко мне в гости по утрам на кофе с оладьями. Молчишь?

– Я обескуражена.

– И только?! – Он уставился на меня. Масляные глаза под стеклами очков киношного берии принялись раздевать, как на таможне в аэропорту. Я подумала, что сейчас сунет во влагалище или прямую кишку дуло пистолета… и нажмет на клитор-курок. Смерть, как у Наташки, казалась в семь раз предпочтительнее.

– У меня сифилис, – сказала я. И снова терзающая душу мысль, будто нет других, более важных: кто я – палач или жертва? Или смена ролей в этом бизнесе для меня обычная вещь, потому что переродилась, перестала притворяться и скурвливаться на ходу? И стала законченной сукой. И перемена ролей – как смена рук у хорошего теннисиста или боксера, одинаково владеющего обеими.

Я знала, как омерзительны в других недостатки, которых нет у тебя. Зато собственные недостатки, когда встречаешь их в других, нисколько не противны. И вспомнила, как Дарвин сказала мне однажды: «В нашей стране всегда сочувствовали палачам и презирали их жертвы. А ты… ты все время боишься только одного – стать счастливой».

А мачо с чекистским прошлым, наплевав на сифилис, думал совсем о другом, поэтому остальное мы доделывали втроем: лежащая поблизости Наташка не мешала. Наоборот, придавала ощущениям необычную остроту и эротичность. И громко постанывая на грузном молдаванце, я понимала, что он заурядный образчик либерального эфэсбешника, постоянно провоцирующего собеседника, если меня, конечно, можно считать собеседником, на крамольные заявления и вольнодумство, а потом наказывающего за это по всей строгости нашего закона, позволяющего карать за проступки, которых ты не совершал. И считала, что отделалась легко. И хоть досталась ему уже во второй раз, но не задаром оба раза. И что тогда это – не вопиющее распутство, а благотворительность. Что раньше так никогда не голосила, хоть копировать звуки порно легче всего. И что для меня это и есть те самые духовные практики, о которых говорил отец Сергий, хотя он имел в виду другое…

Сангайло первым управился с делами и сказал, поправляя штаны:

– На кого дохляков твоих станем вешать, Никифороф?

– Так сразу и не скажешь.

– Я не тороплю.

Я тупо смотрела на Наташку, неудобно лежащую на полу, на загустевшую лужу крови под ней. И, не успев еще толком подумать, выпалила, приходя в восторг от собственной находчивости:

– А на Кирилла! Больше не на кого.

– Чешутся руки его замочить? Дружбан ведь твой, – только и смог изумиться чекист.

– У меня нет друзей.

– А Дарвин?

Я не успела ответить. Мне показалось, что вдалеке, в помещениях Лэба началась стрельба. Посмотрел на часы:

– Мне пора в Лэб.

– Не ходи. Без тебя обойдутся. Там боевыми патронами будут стрелять.

– Тихон говорил, холостыми.

– Внешне холостой патрон от боевого не отличить: только по результату. А эффект правдоподобия недостижим без жертв. Хочешь попасть у их число?

– Иногда мне кажется, это и стало бы моей прибавочной стоимостью.

– Не врубаюсь… Только Кирилла не трогай. Он мне живым нужен.

– Кирилл умеет уклоняться от пуль и видит гораздо больше и быстрее остальных. – Я прислушалась: в Лэбе было тихо: – Там, похоже, царит замешательство, – сказала я. – Что будет теперь?

– Не парься. Замешательство оно и есть стабильность. Пушку верни Кириллу.

Безопасный и надежный, как муха-дрозофила, Кирилл ждал в машине. Поднес пистолет к носу. Улыбнулся: – Не зарываешь талант в землю.

– Я всегда была гадюкой, замаскированной под сестру Найтин-гейл. – Посмотрела на входную дверь Наташкиного подъезда. Сангайло не спешил спускаться. – Дальше пойду одна. Спасибо.

– Советую не ходить в институт. Даже если это долг. Ты не на войне.

– Думаешь другая вода фуфло?

– Я думаю, эта штука – что-то вроде «Карлсона, который живет на крыше».

– Ты кто по образованию?

– Один из героев-челюскинцев, которого забыли на льдине.

– Буду звать тебя Фирсом. Его тоже забыли… в саду. До свиданья, Фирс…

Сангайло, видимо, решил заночевать у Кипы. Я стояла у подъезда Наташкиного дома и размышляла: кому передать на хранение Изделие? И тут меня осенило. Спрячу артефакт там, где его нашла – в «Массачузете». И двинулась прочь…

В «Массачузете» было полно людей, похожих на массовку. Они сидели, стояли неровными кучками, как в кино, когда показывают успешный партизанский отряд. Только не было костров и лошадей. Слышалась песня. Суровые мужские голоса, не попадая в ноты, выводили а капелла:

«…Шумел сурово Брянский лес, Спускались синие туманы, И сосны слышали окрест, Как шли с победой партизаны…».

С Изделием в сумке я чувствовала себя человеком, просунувшим ногу в чужую дверь. Эта стратегия позволяла не столько переступить порог, сколько перешагнуть через многое. И я перешагивала. А теперь шагнула в «Массачузет», к партизанам. Притаилась в дальнем углу темного здания, хранившего запах недавнего взрыва. Принюхалась: пахло безграничной толерантностью к собственным нуждам, захлебнувшейся кавалерийской атакой, дешевым дезодорантом и лошадьми. Присмотрелась: массачузетские партизаны не были похожи ни на наших охранников, ни на урюпинскую полицию. Они вообще не походили ни на кого. В странных нарядах, то ли халатах, то ли кимоно, партизаны казались в полумраке выходцами из средневековья. Многократное эхо пустого пространства смешивало негромкие голоса, монотонно проговаривающие что-то, в неразличимый шум толпы за сценой.

Я подошла ближе. Чтобы не чувствовать себя «девкой, брошенной в полк», сузила окружающее пространство до физических границ собственного тела. И стала одной из них.

Партизаны, все, как на подбор, высокие, были безоружны. А дресс-код – только черные балахоны в пол, перевязанные в талии поясами, и капюшоны. Говорили по-русски. О чем-то маловажном, потому что каждый говорил для себя и не очень старательно. Я была готова поверить, что мужики и вправду из средневековья. А потом вдруг возникла шальная мысль о людях-гигантах, прародителях наших, что дружили с динозаврами еще до Ветхого Завета, а позже поселились на Олимпе, став богами. И подумала: «Они пришли за другой водой, как ходили тамплиеры по свету за чашей Грааля, уничтожая все на своем пути».

Страх, совершенно незнакомый, холодный и густой, подрагивающий, будто фторуглеродная патока из холодильника, облепил тело, проник в мозг, потеснив сознание. Лишь вяло шевелилась мысль, не требующая ответа: «Как они добрались сюда, в заштатный урюпинск?».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.