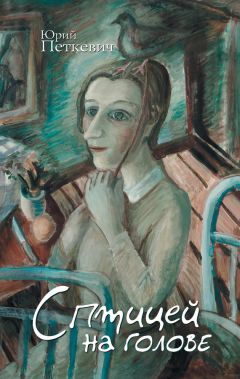

Текст книги "С птицей на голове (сборник)"

Автор книги: Юрий Петкевич

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)

С птицей на голове

1

– Помнишь, – спросил я у сестры, собирая чемодан, – как мы зимой шли по улице в Брошке, а ты набрала варежкой снег и ела его?

– Когда это было? – удивилась Юля.

– Когда я был маленький, а ты уже ходила в школу. Даже помню, – продолжал я, – на тебе было клетчатое пальто с деревянными пуговицами, и мы шли у кирпичного завода.

– Почему ты это вспомнил?

– Наверно, потому, – задумался я, – что ты была чем-то расстроена – тебе очень хотелось пить, и ты всю дорогу ела снег.

– Ты хочешь сказать, что я и сейчас расстроена, – догадалась сестра. И оттого что я проговорился о кирпичном заводе, за которым мы купили дом, и где сейчас одна мама, Юля еще сильнее опечалилась. – Проведу тебя, – сказала она, когда я собрался, и, обуваясь, спросила: – А ты помнишь мамины немецкие туфли из рыбьей кожи?

– Сейчас, когда в жизни только и осталось что вспоминать детство в Брошке, – сказал я Юле, выходя на улицу, – начинаю сознавать, как любил бабушку; без нее с каждым годом труднее жить, и уже не могу полюбить маму, как бабушку, – вздохнул я. – И опять мама будет плакать, когда приеду.

Я не могу понять, как мама вышла замуж за моего папу из Брошки. Мама закончила педучилище и носила туфли из рыбьей кожи, и как она могла в этих туфлях поехать за папой в деревню, не знаю. И не представляю, как она ужилась в одном доме с бабушкой и с дядей Сеней, который пил водку, но мама видела, что папа ее любит, и каждый день объясняла ему, почему из деревни уезжают. Однако потребовались годы, чтобы накопить денег, и, выплатив первый взнос за кооперативную квартиру, родители переехали в город.

Когда на меня в первом классе надели черные шелковые нарукавники и посадили за парту, я не выдержал и расплакался. Мама не могла понять моей тоски, а папа, если в молодости был веселый, то с годами загрустил и наконец заболел, но улыбка осталась у него на лице. Чем больше проходит времени после того, как он умер, все сильнее люблю его и жалею за эту не сходящую с лица улыбочку. Я догадываюсь, что папа, как и я, только об одном думал – как бы вернуться в Брошку, но скрывал от мамы и, может, поэтому заболел.

– Чего грустишь? – спросила на вокзале сестра, спускаясь со мной в подземном переходе к электричке. – Что еще вспомнил?

– Как улыбался папа, приехав в последний раз в Брошку, – ответил я. – Надеясь выздороветь, вышел он в резиновых галошах во двор подышать воздухом и радовался весне, когда начал таять снег. – И я оглянулся: – Смотри!

На ящике из-под водки сидел чудной какой-то толстяк и всем поднимающимся из подземного перехода желал счастья и любви – и мне с сестрой пожелал, и, когда он так пожелал, я вспомнил про Анечку, пробежал с чемоданом мимо, но тут же вернулся.

– Ах, – поглядев на часы, пожаловался толстяк, – еще два часа осталось здесь сидеть. – И, спохватившись, другим голосом, кому-то вслед: – И вам счастья и любви!

Сначала я подумал, что бедняга просит милостыню, но он не просил милостыни и не ожидал поезда, а специально пришел на вокзал, где всегда много народу, чтобы пожелать счастья и любви. И по тому, как он вздохнул, я догадался, что толстячок этот не сам пришел, а его кто-то послал, словно на работу, но все равно – несмотря на то что его кто-то послал, он желал счастья и любви от чистого сердца.

Однажды я не выдержал и проговорился Юле про свою любовь, но только начал – почувствовал, что у меня с Анечкой ничего не выйдет. Нельзя самым дорогим своим близким рассказывать о любви, и вообще не надо про нее никому рассказывать – ни одному человеку, тем более – сестре, и действительно, сколько лет прошло, как видел Анечку в последний раз, и я не знал, чего подумать.

– Иди домой, – сказал я Юле.

– Чего ты сердишься?

– Зачем ты уговорила меня купить дом у кирпичного завода? – не выдержал я. – Не зря мне стал сниться папа, и он начал сниться, кстати, после того, как ты рассказала, что он тебе приснился.

Я зашел в вагон, а сестра не уходила с перрона, хотя я махнул ей из окна рукой. Всегда в день отъезда грустно, но, когда я увидел на лице у Юли слезы, невольно вспомнил, как после смерти бабушки дядя Сеня женился и привез в Брошку Ляльку. Она оказалась такая несчастная и некрасивая, что на нее надо было осмелиться поглядеть. А дядя Сеня целыми днями лежал на кровати и только поднимался, чтобы сбегать за бутылкой. Лялька одна не могла управиться по хозяйству, не подметала и не мыла полов, и дядя Сеня, догадавшись, почему никто из родственников не приезжает, уже специально объедки со столов смахивал на пол, чтобы жить одному с Лялькой, а потом они привыкли и так заросли грязью, что никто в дом не мог зайти, и только я один приехал и стал жить в самой маленькой комнатке, в которой раньше жила бабушка, и я рад был жить в ее комнатке.

Вскоре мама вышла на пенсию и ужаснулась, как я живу в одном доме с пьяницей дядей Сеней и с его Лялькой. Мама знала, что я не послушаю ее, а сестру послушаю, и – попросила Юлю поговорить со мной. Юля приехала ко мне в Брошку и ангельским своим голоском начала о том, чтобы я купил себе дом. Из самых чистых побуждений она предложила мне денег, и, когда за перегородкой дядя Сеня ругался с Лялькой, я задумался о счастье в жизни.

Как раз продавался дом у кирпичного завода, за которым мой любимый высокий берег, и мы купили этот дом. А мама не захотела на пенсии жить в городе и, когда папу похоронили на родине, решила поселиться поближе к нему и переехала в новый дом. Вот уже много лет я жил отдельно и сейчас оказался опять с мамой. Дети уходят от родителей гораздо раньше, чем они на самом деле уходят, и я как убежал от мамы в пять лет, так и остался для нее маленьким ребенком. Сколько раз мама плакала, когда я ее в детстве не слушал и ей надо было просить бабушку, чтобы та надела на меня теплый свитер. Но сейчас, когда бабушка умерла, мама сама начала умолять меня съесть манную кашу и надеть свитер, и я не знал, куда убежать от мамы, однако без Брошки не мог жить и вот, в который раз, возвращался.

Сестра все еще стояла под окном вагона. Так долго расставаться очень тяжело; только я подумал, чтобы скорее отправился поезд, – из подземного перехода поднялась старушка с птицей на голове. Не спеша, она будто проплыла по перрону и вошла в электричку, но не в мой вагон, а в следующий, и я сожалел, что не в мой; тут двери закрылись, и электричка понеслась. Я не успел в последний раз помахать сестре и не знаю, успела ли Юля увидеть птицу на голове.

Опять я затосковал и опомнился, когда за окном замелькали столбы. За ними поля с голубыми далями. Как ни бывает на душе тяжело – от этих далей грусть становится светлей и легче дышать.

– Что ты там увидел? – спросила сидящая напротив красотка. – Куда едешь?

Я подумал и ответил:

– Домой.

– Нет, – покачала она головой. – Ты не домой едешь; хочешь, поехали со мной.

Я стал рассказывать ей про Анечку, а красотка эта, ухмыляясь, перебила:

– Не выдумывай, нет у тебя никакой Анечки – я по глазам твоим вижу, – и я опустил глаза.

2Приехав в Брошку, я сразу же спросил у мамы про дядю Сеню.

– После операции ему стало лучше, – ответила мама. – Но ты не ходи к нему, а то сердце заболит. Лучше поешь и приляг после дороги.

Я послушал маму, прилег – и мне приснилась Анечка, когда она уже очень давно, несколько лет не снилась. Я вскочил и вышел во двор. В небе сияло слепящее солнце, но и на траву под ногами, где каждый стебелек отражал яркие его лучи, больно было смотреть. Глядя вокруг, я ахнул, вспомнив приснившуюся Анечку. Лицо у нее во сне сияло и выражало точно такую же радость, с которой тянулась к солнцу каждая травинка, и поэтому я ахнул.

Я захотел посидеть на лавочке, но увидел, что мама покрасила ее. Краска уже давно высохла, но я не мог на этой лавочке посидеть, потому что хотел посидеть, как в детстве, а тогда не красили лавочек. Только что был здоров, и вот – заболел, вздрогнул от озноба и натянул пиджак, и этот пиджак надавил на плечи, как зимнее пальто. Такое со мной не в первый раз, но, едва уезжаю из Брошки, проходит, я забываю об этом, потом хочется приехать, искупаться в речке, а когда приеду – мама опять чего-нибудь покрасит, и сразу так сделается, что можно умереть. И я запел; когда поешь – из головы уходят черные мысли. И, когда вышел на луг и посмотрел вдаль, – заулыбался, но я очень скоро устал улыбаться, и устал петь, и вспомнил, как в детстве никогда не уставал улыбаться и петь.

Раздевшись, бросился в речку, и рыбы серебряными стрелами метнулись в глубину. Сентябрьская вода пробирала до костей, но я не мог забыть, что мама покрасила лавочку. Однако, если долго плыть, – можно забыть обо всем, и, когда я выбрался на берег и, чтобы согреться, побежал, как в детстве, вприпрыжку, дрожал и радовался, словно другими глазами глядя вокруг. Я упал на горячий песок и разомлел на солнце. Веял ветерок, и я вспоминал, как он веял в детстве. Еще тогда я любил приходить на этот высокий берег за кирпичным заводом, где лежал сейчас на солнышке. Я забыл, что бабушка и дедушка давно умерли и что папа умер; целый день провалялся на песке и сквозь цветы на берегу смотрел на волны.

А назавтра запахло осенью. С самого утра небо заволокло мутной пеленой, бледное солнце едва проглядывало через нее, а ветер нагонял дождь. Я затосковал оттого, что не только лето прошло, но и жизнь моя прошла, а я так и не погрелся на солнышке. Я опять поспешил на высокий берег. Желтые листья кружились на ветру и уплывали по реке вниз по течению. Пелена на небе сгущалась, надвигаясь со всех сторон, и вдруг развеялась. Появилось яркое, как вчера, солнце; можно было обмануться и радоваться, как вчера, но тут же я спохватился. Глядя на выжженную траву, вспомнил, как совсем недавно она была зелененькой, а я гулял на речке и молился, чтобы дядя Сеня выздоровел. Когда ему сейчас стало лучше, я осознал, что это от моих молитв ему лучше, – разумеется, не только от моих молитв, но и от моих в том числе, – и, подумав об этом, затаил дыхание; вдруг раздалось рядом: фр-рр-р!

Я подскочил от страшного топота на другом берегу и, оглянувшись, увидел за речкой коров. Испугавшись этого неожиданного фр-рр-р, коровы шарахнулись и побежали по берегу. С шумом, подобным внезапному порыву ветра, за стадом вспорхнула стая каких-то мелких птичек: фр-рр-р, но их было так много, что, перелетая через речку, они закрыли небо, будто черная туча.

Когда я вечером вернулся домой, на улице и за огородами жгли мусор – не столько огня, сколько дыма. Он устлал небо; я не мог оторваться, глядя, как солнце в дыму садится, словно в тучу. Кузнечики под окном застрекотали еще громче, и я долго не мог уснуть.

Утром, поднявшись из постели, – сразу же к окну. Раздергивая гардины, карманом куртки зацепил носик чайника на столе и едва не опрокинул. Я почувствовал – больше не могу и сказал маме, что уезжаю.

– Чего выдумываешь? – заплакала мама, когда я стал объяснять, и я уже не знал, как ее утешить.

– Все люди ходят на работу и зарабатывают деньги, – нашел я что сказать. – А почему я должен с тобой сидеть у окна?

– Зачем тебе деньги? – удивилась мама.

Пока я поставил на плиту чайник, забарабанил по крыше дождь. Кучи мусора в конце улицы еще дымились – за ночь все небо заволокло, и сейчас, когда начался дождь, прибитый к земле дым нагонял жуткую тоску; тут же затаилось в душе какое-то жалкое предчувствие, будто еще что-то в жизни произойдет; подумалось о любви, и, когда так подумалось, – в доме посветлело, сделалось страшно тихо, а мама прошептала: распогаживается.

Я поспешил на крыльцо; с крыши капало редкими большими каплями, а с той стороны, откуда ветер, в прорехах между туч засквозило голубое небо – и еще острее запахло дымом. И уже не хотелось, чтобы выглянуло солнце; хотелось, чтобы тучи повернуло назад, закружило, – пусть станет еще тяжелее на душе, но в безветрие небо висело над головой – и как-то совсем уж невыносимо долго, так и не сойдя с крыльца, вспоминать детство. Я вернулся, чтобы надеть сапоги и куртку, но пока натянул на ноги сапоги, опять забарабанило по крыше. Больной, я сошел с крыльца и, едва ступив на мокрую траву, почувствовал сквозь сапоги, какая она мокрая.

Казалось, дождь зарядил на неделю, но вскоре перестал. Опять появилось между облаками солнце. Уже не было больше сил ожидать от жизни счастья. Захотелось уйти, чтобы никого вокруг, и разрыдаться, как в детстве, но, когда я уходил из дома, – куда бы ни уходил – на речке, в поле, в лесу, всегда было так хорошо, что я забывал о слезах. Опять черная туча; пока не начался дождь – я поспешил на речку, шагал скорее и оглядывался. Бывает, услышу, а может, почудится вдали крик – и, кажется, – кто-то зовет с того света…

3Выйдя за калитку, я обернулся. Мама на крыльце все еще стояла и пристально смотрела мне вслед. Я вздохнул и пошел не оглядываясь. Сильный ветер дул навстречу. Он разогнал тучи, и показалось солнце. Обрадовавшись ясному небу, я свернул с асфальта на нашу улочку. Уезжая, я решил навестить дядю Сеню. Еще издали, когда увидел за озером наш дом, где прожил много лет, у меня защемило сердце. Я открыл калитку, отмахиваясь от собак. Мушка виляла хвостом, а ее Бельчик, который родился после того, как я переехал в новый дом, готов был цапнуть за ногу. Я поспешил взобраться на крыльцо. Сразу за порогом, на полу в сенях, громоздились горы грязных тарелок с кружками и ложками. Все двери настежь. Отыскивая место для каждого шага, я прошел в дом. Дядя Сеня выпрашивал у жены деньги на выпивку, а Лялька не давала ему. Не помня себя, он заорал, и Лялька закричала, а я неосторожно повернулся – тут же с грохотом упала на пол со стола крышка от кастрюли и завертелась юлой под ногами. Лялька, оглянувшись, покраснела. Она достала кошелек, бросила мужу несколько бумажек и с плачем выскочила из дома.

Дядя Сеня подхватил деньги и долго не мог успокоиться. Я сразу же увидел по успевшему загореть после больницы лицу, что дядя выздоравливает, и невольно вспомнил, какие у него были потухшие глаза, когда навещал его в последний раз. Однако на сердце у дяди, как и всю жизнь, было тяжело, и, протягивая деньги, вырванные у Ляльки, он попросил:

– Сходи, пожалуйста, за бутылкой.

Меня тронула его дрожь в голосе. Уже давно между нами не было такого сердечного откровения. Он разговаривал со мной, будто я маленький ребенок, но как это было давно, когда он так разговаривал.

– Если пойду сам, – объяснил дядя, – то обязательно встречу друзей и напьюсь, а так один буду из этой бутылочки потягивать целый день – никто и не заметит.

Я вспомнил детство, когда дядя еще не спился. Он часто брал меня с Юлей на речку и ловил руками рыбу. Он выбрасывал ее на берег, а я с сестрой бегал босиком по траве. Каждый день дядя Сеня приносил домой ведро рыбы, однако в любви ему не везло, жизнь не складывалась, и он пристрастился к водке. Дядя часто посылал меня в магазин. Не было случая, чтобы мне, ребенку, не отпустили бы бутылку водки; продавщица, конечно, догадывалась, кому я ее покупаю. Я приносил дяде бутылку, чтобы никто не увидел. Он прятался за сараем, а возвращался навеселе – и я его такого еще больше любил; он спешил открыть душу, и я ему открывал свою.

Но сколько лет прошло с тех пор!.. Я взял у дяди деньги и вышел на улицу. Оглянувшись, как всегда оглядывался на наш дом, я поднялся на горочку. На свежем воздухе так было хорошо, и мне стало так легко, что я снял рубашку. Дядя Сеня открыл окно и вслед крикнул:

– Тебе не жалко своего белого тела?!

Солнце поднялось высоко и обжигало, как летом. Я посмотрел на себя, и мне стало жалко себя. И, когда я принес дяде Сене из магазина бутылку, не выдержал и начал:

– Уже больше не могу! Каждую минуту чувствую, что мама думает обо мне, и ухожу на речку, но если каждый день дождь, а бывает, дождь на целый день или зарядит на неделю, становится невыносимо дома, когда мама, сидя в дождь у окна, только и думает обо мне – и я гуляю, больной, под проливным дождем и купаюсь в сентябре в речке. Это трудно понять, – добавил я, – но, может быть, ты поймешь…

– Неужели, – перебил меня дядя Сеня, – мама желает тебе плохого?

– Нет, – прошептал я, – она желает только самого лучшего, но она так сильно этого желает, что невозможно рассказать, как плохо мне становится, и я еле ноги волочу…

– А ты думаешь – другие живут иначе? – удивился дядя. – Все так живут, и я тоже уже много лет еле ноги волочу.

– Купайся чаще в речке, – посоветовал я. – Когда вылезешь из воды – всякий раз будто родился.

– Речка сильно обмелела, – пробормотал дядя Сеня, наливая из бутылки в стаканчик. – Хочешь?

– Не хочу, – отказался я.

Я ожидал, что после больницы дядя Сеня вспомнит, как ловил руками рыбу, а я бегал с Юлей босиком по берегу, но дядя выпил водки и с одного стаканчика осоловел. Я посмотрел ему в глаза, а дядя отвел их, отвернулся – как отвернулся, когда я приехал в наш дом и стал жить в бабушкиной комнатке. Я это забыл и сейчас, глядя на его будто поросшее мхом, мрачное лицо, почувствовал, как страшно пусто стало в моей душе, когда летом, вспоминая счастливое детство на речке, каждый день молился, чтобы дядя Сеня выздоровел, и он выздоровел.

Я поспешил попрощаться, но прежде чем уйти, заглянул в свою комнатку – бабушкину комнатку, в которой раньше жил, посмотрел в окно – и не узнал нашего двора. Под окном еще с весны Лялька забыла коляску с черноземом – и на нем за лето трава выросла. Я открыл окно и погладил эту траву. На ветерке она шелестела и щекотала ладони, и, гладя ее, я понял, что могу жить только в нашем старом доме, и при всей здесь заброшенности почувствовал, что моя радость, с которой я жил всегда и которая, казалось, покинула меня, – моя радость осталась со мной; она осталась светлой, сияющей, и хотя, конечно, здесь тоже больно, но это везде больно, даже в святых местах будет больно и страшно, потому что мы еще на этом свете, а что будет на том – не знаем.

4Все то, что происходит, не сразу доходит до сознания, а немного спустя, и я в электричке еще раз вспомнил, как разочаровался, посетив дядю. Я ожидал, что и он вспомнит, чего я вспоминал, когда молился о нем, а дядя выпил водки и вместо того, чтобы открыть сердце, отвернулся. Когда дядя Сеня заболел и когда я молился о нем – между нами натянулась словно нить какая-то, и сейчас она оборвалась; я почувствовал, что дядя очень скоро умрет.

– О чем задумался? – услышал я и поднял голову.

Все красотки на одно лицо – и я испугался, а она подмигивает. Сейчас я за любой бы побежал, а когда у этой девушки голубые глаза и льняные волосы до пояса, у меня дыхание перехватило – я забыл про дядю, но тут в вагон вошла старушка с птицей на голове.

– Это у нее голубь? – спросила девушка, но что это была за птица, никто не обратил внимания, потому что все в вагоне смотрели на простое, открытое лицо старушки с румянцем на щеках.

Старушка продавала свечки, и, когда я покупал у нее свечку, раздался надо мной какой-то странный невнятный звук, исходящий из груди птицы, и я ответил девушке:

– Ну не ворона же…

Приехал к сестре ночью; не мог открыть дверь в подъезд – нашел в кармане монетку и метнул ее в железобетонную стену на втором этаже. Монетка зазвенела, и стена зазвенела – тут же зажегся в окне свет, и через минуту выскочила Юля.

– Как мама?

Я не знал, что ответить сестре; лучше не рассказывать, как мама плакала, и поспешил сам спросить:

– А как ты?

– Если бы мама ходила в церковь, – сказала Юля, поднимаясь в подъезде и не под ноги глядя, а мне в лицо, – тебе бы не было так, как сейчас, когда она все время думает о тебе.

– А почему она не думает о тебе?

– Она думает и обо мне, – загрустила сестра, – но я не знаю, почему она все же больше думает о тебе; наверно, потому что ты младше.

– Но как маме сказать, чтобы пошла в церковь, – вздохнул я. – Впрочем, об этом не говорят. Она сама должна пойти, и что же такое должно произойти, чтобы она пошла, не представляю. Ладно, – махнул рукой, – лучше расскажи, как ты… – Как всегда, Юля замялась, бросилась накрывать на стол; я никогда не расспрашивал, а сейчас не выдержал: – Почему не выйдешь замуж – у тебя же есть кавалер, который любит тебя; или ты его не любишь?

Сестра отвернулась, но я успел заметить, как она покраснела, и больше не стал ничего спрашивать.

– А сам? – спохватилась она, и я, вспомнив про Анечку, пробормотал:

– Давай лучше спать…

Под утро мне приснилось: на улице в Брошке загудела машина – из нее вылез папа. Поднялся на крыльцо и заглянул в наш старый дом, но наступили сумерки, и папа меня не увидел, возвращается. Я догоняю его, окликнул, но он меня не замечает либо делает вид, что не замечает, открывает ворота и въезжает во двор на машине, а перед ней чужие какие-то незнакомые дети тащат длинную железную рельсу. Вдруг меня какой-то ангельский голос зовет; я скорее домой – а там два гроба. Кто был в первом – не помню, а во втором гробу сестра. Я схватил ее за плечи и начал трясти, не веря, что она умерла. И тут из меня, из моей души, из самой глубины, когда я осознал, что Юля умерла, что-то такое поднялось – что-то такое, такое острое, будто вся жизнь сжалась в одну минуту; в это мгновение будто электрическая лампочка мигнула – сестра раскрыла глаза и поднялась из гроба, и я очнулся от этого страшного сна.

Только встал – и Юля проснулась в своей комнате.

– Доброе утро, – сказал я ей.

Она ответила:

– Доброе утро. – Прошла по коридору к ванной и опять говорит: – Доброе утро! – А потом спрашивает: – Почему не отвечаешь?

Зазвонил телефон, а она не слышит.

– Телефон звонит, – говорю ей; она бросилась в комнату, где телефон, взяла трубку и назад.

– Это у соседей, – объяснила. – Слышно через форточку.

Тут по-настоящему зазвонил телефон, и опять Юля повернула обратно. Пока она разговаривала по телефону, я умылся, и, когда вышел из ванной, сестра выглянула из своей комнаты, шагнула ко мне, еще в ночной сорочке, с каким-то странным выражением на лице, хотела что-то сказать и вдруг отвернулась, как-то странно, изнутри «ворконув» по-голубиному. От этого звука, вырвавшегося откуда-то из-под сердца, я будто только сейчас проснулся и, чтобы не смущать сестру, тоже отвернулся и посмотрел в окно.

К мусорному контейнеру подошла женщина с сумкой, стала доставать из нее старые газеты и бросала их в контейнер; осталась последняя – посвежее, побелее; женщина поднесла ее к глазам, просмотрела – тоже выбросила, махнула рукой и пошла дальше. Тут же ветер подхватил газеты и понес по улице. Солнце еще низко над горизонтом, а рядом аэродром – взлетает самолет, – и, когда он закрыл на мгновение солнце, – показалось, будто оно мигнуло, как электрическая лампочка, – и, если бы солнце не мигнуло, я не вспомнил бы, какой мне приснился страшный сон.

Я едва услышал сзади шаги Юли и, повернувшись к ней, спросил:

– Это мама звонила? – Вдруг я вспомнил, кто лежал во сне в первом гробу, и догадался: – Умер дядя Сеня?

Юля ничего не ответила, но опять у нее что-то вырвалось из груди птичье, и я вспомнил, как вчера голубь на голове старушки в электричке издал точно такой же невнятный странный звук.

И я еще вспомнил, что поднялось у меня из бездны души, когда тряс приснившуюся умершей сестру. И если это есть в душе у меня – так это есть и в каждом человеке, хотя я никогда в жизни не сознавал этого и лишь во сне узнал, но от ощущения в себе какой-то невероятной силы, способ-ной воскрешать мертвых, корнями волос на голове я почувствовал, как прикасаюсь к какой-то страшной тайне.

– Не могу поверить, что дядя Сеня умер, – сказал я и невольно подумал: если бы не разочаровался вчера у дяди, он и сейчас бы жил, и зачем я зашел к нему – ведь мог и мимо пройти… – Ладно, – спохватился, – чтобы не ехать на перекладных электричках, поеду на вокзал и куплю билеты на скорый поезд…

У подземного перехода на вокзале скучал все тот же толстый чудак, желал прохожим счастья и любви – и мне пожелал, и я, собираясь на похороны, не знал, как отнестись к его словам. Я купил в кассе билеты на вечерний поезд и, возвращаясь мимо несчастного толстяка, встретил Анечку, когда уже не надеялся ее увидеть. В одной руке она несла сумку с яблоками, а другой держала за воротник мальчика, который катил за собой деревянную лошадку на колесиках. К спине лошадки привинчены были пластмассовые крылья. Увидев меня, Анечка улыбнулась; лицо у нее засияло такой же ликующей радостью, с какой еще в сентябре тянулась к солнцу каждая травинка. Глядя на ее улыбку, я догадался:

– Ты ездила к бабушке?

– Откуда ты знаешь? – удивилась Анечка. – Ну, миленький, – не могла удержать она мальчика с крылатой лошадью. – Подожди, Ваня, мне хочется поговорить с этим дядей…

– Это твой сын? – спросил я. – Надо же было сообщить, что ты вышла замуж, и я не надеялся бы. Но это ничего не меняет, – добавил, – никогда не смогу тебя разлюбить, и мне даже видеть тебя не надо, а знать, что ты есть, и оттого, что ты есть, – я сам делаюсь чище и лучше…

– Нет, это мой братик, – перебила Анечка; в голове у меня все перевернулось, а потом стало ясно и легко.

Уже не помню, сколько лет прошло, когда мы встречались в последний раз; наверно, столько – сколько сейчас Ване. Я смотрел на Анечку, узнавал и не узнавал, и она посмотрела на меня, отвела глаза и тут же опять их подняла; смотрит своим ангельским взором – и я вспомнил сестру, которая тоже как ангел и которая может только своего брата полюбить.

Анечка вдруг спохватилась, и я заметил рядом ее маму с мешком яблок от бабушки. То, что я еще хотел сказать, нельзя при маме, и я прошептал:

– А я видел вчера старушку с птицей на голове!

– И мы тоже видели в электричке эту старушку, – подхватила Анечка, и я не могу высказать, как обрадовался от того, что и они увидели птицу на голове.

Но мы не могли больше говорить при маме, и Ваня с крылатой лошадью утаскивал за собой Анечку; не знаю, увижу ли ее еще когда-нибудь, но расставаться не было больно, потому что при случайной встрече слишком много радости…

Я вернулся к сестре домой, а Юля оставила записку: пошла за венком дяде Сене. Я достал из чемодана свечку, которую купил у старушки с птицей на голове, и отправился в церковь. Ближайшая церковь стояла на крутой горе; подниматься тяжело, но, глядя на лица спускающихся вниз, уже не чувствуешь ног. Все равно запыхался и, ожидая, когда успокоится сердце, смотрел, не мигая, в глубокое осеннее небо – как будто заснул с открытыми глазами. И когда я забыл про сердце, опомнился и, перекрестившись, протиснулся в церковь. Жался среди людей и почувствовал из толпы взгляд сестры. Увидел краем глаза, как она радуется, что и я не миновал церкви. Рядом с Юлей я заметил ее ухажера и пожалел его. И я вздохнул: как трудно с ангелами! Увидев меня, Юля не думала о своем счастье. Она устремилась ко мне, а я хотел сосредоточиться, чтобы поставить свечку, и скорбел.

Шитый оклад с бисером сполз на глаза Богородице; к иконе приложился старик с румянцем на щеках, сразу видно – из деревни, и я невольно подслушал, как он, показывая кому-то на Богородицу, изумился: у Нее на лике, – но не мог подыскать слов, и я ожидал, пока он прошептал: у Нее написано на лике лошадиное чутье… Я не сразу догадался, о чем он, но, когда заметил на глазах у него слезы, вспомнил, как папа плакал, глядя на лошадей, и я понял, что хотел сказать этот старик.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.