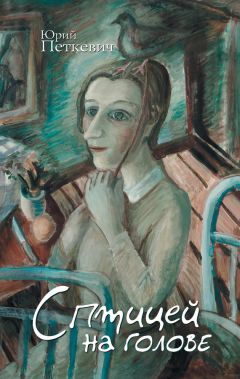

Текст книги "С птицей на голове (сборник)"

Автор книги: Юрий Петкевич

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)

На волоске

Навстречу гонят стадо коров, и автобус на мосту остановился. А я опаздывал и, переживая, что Нюся не дождется меня и уйдет, посматривал на часы. Когда стадо прогнали, автобус переехал по мосту через речку, и я увидел из окна Нюсю. Я выскочил на остановке и, подбежав к Нюсе, поцеловал ее.

– Как долго ты ехал, – вздохнула она. – А у меня сейчас урок.

Мы зашли в чайную и сели у окна, чтобы услышать звонок в школе, где Нюся работала учительницей.

– Очень хочу пить, – опять вздохнула она, и я заказал ей два стакана, себе – один, и – по булочке, а потом спрашиваю:

– Как ты?

– Этой ночью – опять…

Я не стал расспрашивать, но поинтересовался:

– Что тебе приснилось?

Тут официантка несет два стакана чая.

– А где еще один? – спрашиваю.

– У меня только две руки, – отвечает. – А булочки еще не привезли.

– Ну, хоть что-то помнишь? – снова спрашиваю у Нюси. – Расскажи…

– Не хочу рассказывать.

– Почему?

– Не хочу.

Я взял стакан, обнял его ладонями и греюсь. Выгля-нул в окно – не везут ли булочки, и вздрогнул от звонка в школе.

– Чего молчишь? – спросила Нюся.

– Если стану говорить – сама попросишь, чтобы замолчал, – объяснил я. – Сколько раз так было.

– Потому что, – заметила она, – говоришь одно и то же. Ну сколько можно?

Официантка принесла еще один стакан чая. Из этого, третьего стакана Нюся отлила мне; а мой чай остыл, и я обрадовался горячему.

В школе опять зазвонили.

– Уже не могу больше, – в который раз Нюся посмотрела на часы. – Не понимаю, зачем мы встречаемся.

Я поспешил расплатиться, и мы вышли на улицу.

– Что ты сказала? – переспросил я.

Дождавшись, пока она пролезет в дырку в школьном заборе, я побрел на остановку. Тут Нюся что-то еще сказала мне вслед из дырки.

– Что? – я оглянулся и, подбежав к ней, обнял ее.

– Ты разве не понял? – повторила Нюся, а я не выдержал и стал целовать ее. – Нет! – сказала она. – На нас смотрят, – спохватилась и опять в дырку.

Я перебежал через дорогу и успел вскочить на остановке в автобус. Люди в нем, конечно, видели, как я целовал Нюсю, и я, чувствуя на себе любопытные взгляды, уставился в окно. Автобус проехал по мосту через реку, а на другом берегу на городском пляже, когда осенью остыла вода и никто не купается, лежали коровы. Стал накрапывать дождик; по реке поплыли расходящиеся круги от капель – и все больше, и все чаще. Город на крутых холмах – автобус то вниз, то едва ползет в гору. Возле почты улицу так и не заасфальтировали; автобус едва не опрокинулся в яме, и многие из пассажиров вскрикнули.

Мне очень тяжело было среди этих людей, которые видели, как я целовал Нюсю, и я вышел на площади. Я не мог о Нюсе не думать и, чтобы о ней не думать, смотрел по сторонам – и увидел все вокруг таким, каким никогда не видел. Мне показалось, что в городе тихо, как в детстве в деревне, и я, чтобы никто не услышал, вздохнул. Так и Нюся начала в последнее время затаенно вздыхать. Куда я ни смотрел, все напоминало о ней – не было в городе места, где бы мы не встречались, и мне стало невыносимо больно. Я шел по улице и не понимал, куда и зачем иду, но с неба опять закапало, и мне стало легче на душе. Тихо начался дождь. Я опять вспомнил детство в деревне, вспомнил такой же тихий день, как сегодня, с таким же серым небом. Я узнал его. Ноги у меня сами куда-то шагали, а дождь все сильнее. И я, проходя мимо церкви, зашел в нее.

В церкви не протолкнуться и нечем дышать. Когда я, перекрестившись, поклонился, снизу мне в лицо заглянул маленький мальчик и потом, сколько я ни кланялся, заглядывал в глаза. Он ехал вместе со мной в автобусе, и видел, как я целовал Нюсю, и, выйдя сейчас с мамой на площади, спрятался в церкви от дождя. Но вдруг он не на меня посмотрел, а на девушку рядом в черном платке. Она прислонилась к стене и вдруг начала съезжать вниз, но я успел подхватить ее и помог выйти на свежий воздух. Ее маленькая грудь часто вздымалась и опускалась, будто девушка очень долго бежала – и сейчас никак не могла отдышаться. Она села на каменную ступеньку на крыльце и, когда из-за туч появилось солнце, попросила пить. Я помог девушке сойти с крыльца в тень под яблоню.

– Подожди, пока сбегаю за водой, – сказал я.

– Уже не надо, – опустилась девушка прямо на мокрую траву. – Не бьется сердце… нет, опять забилось. Опять не бьется…

Я, растерявшись, забыл про воду, но молитвенных слов не забыл; не в первый раз молюсь над прохожими, которым стало плохо на улице, – и девушка тут же прошептала:

– Снова забилось.

– Как тебя звать?

– Милочка.

Из церкви после службы выходили люди и оглядывались на нас под яблоней в саду. Здесь было хорошо, разве что за забором гудели машины. Милочке вскоре стало лучше, и она поднялась с травы.

– У меня слабое сердечко, – объяснила, – маленькое, как кулачок у пятилетнего ребенка.

– Откуда ты знаешь?

– Чувствую его в себе. – Она замерла, прислушиваясь: – Колокольчик!

– Не слышу, – пожал я плечами. – Давай проведу тебя домой.

На улице встречаем дядю Митю на костылях. Он помахал мне пальцем.

– Ты смотри у меня!

– Да чего ты, – я развел руками, а дядя все машет:

– Ты смотри!

– Да у меня и в мыслях ничего нет, – оправдываюсь.

– А я по себе сужу, – шепнул дядя. – Посмотришь на такую, – показал на Милочку, – и невольно всякие мысли появляются.

Глядя, как дядя Митя с одной ногой поседел и постарел, я удивился, что у него такие мысли в голове. Я догнал Милочку и после того, что дядя сказал, заметил, как на нее все оборачиваются.

– Слышишь теперь? – спросила она.

Сам не зная – почему, я вздрогнул от далекого колокольчика, прорывающегося сквозь железный грохот машин на улице, и, глядя на черный платок Милочки, поинтересовался:

– Кто у тебя умер?

– Дедушка, – ответила она. – Вчера приехала с похорон с мамой.

– Сейчас опять хлынет, – поднял я голову к небу, где за тучей спряталось солнце.

– А мы уже пришли, – показала Милочка на свой дом и, когда загремел гром, закричала мне в ухо: – Побежали!

Я за ней в калитку, заскочил на крыльцо, а потом и в дом. Милочка сразу же бросилась к окну, и я за ней. Она, улыбаясь, смотрела на запенившиеся с горки ручьи, затем шагнула к плите и поставила чайник. После того как она пробежала под дождем, лицо ее разрумянилось, и я не мог на нее наглядеться. Милочка опустила глаза – тут же их подняла, а я опять к окну. Черную тучу пронесло, но дождь все сыпал. Я приоткрыл окно, и Милочка за моей спиной вздохнула. Она так же затаенно вздохнула, как Нюся начала вздыхать. Я не выдержал и опять посмотрел на Милочку, которая, кажется, уже не замечала моего взгляда, а я сделал вид, будто не услышал, как она вздохнула. Мне захотелось взять ее за руку – что тут такого, но я почувствовал – если возьму ее за руку, то Милочка будет моей. Я так отчетливо это почувствовал, что мне стало страшно; я испугался, что не в силах себя остановить. Одета она была в какой-то детский сарафан; такие носили когда-то в далекие голодные годы – вероятно, это бабушка ей пошила. И этот детский сарафан на узеньких плечах еще больше подчеркивал ее хрупкость и беззащитность – и то, что я почувствовал, будто Милочка будет моей, достаточно взять ее за руку, вскружило мне голову. И, когда у меня появились такие мысли, я вспомнил дядю Митю и понял сейчас, почему он махал пальцем: ты смотри у меня; и, если бы он не помахал пальцем, может, я и не остановился бы. И тут я еще вспомнил про ее сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка.

– Все, дождь закончился, – поспешил я выглянуть в окно, желая уйти скорее, чтобы совладеть с охватившим меня соблазном.

– Не уходи, – суетилась Милочка у плиты, где закипал чайник. – Постели на стол салфетки, – подала их. – Чего испугался?

– А ты заметила?

Я сел за стол. Милочка нарезала медовой коврижки, поднесла мне кружку с чаем и сама села напротив. Она по-прежнему улыбалась, будто все еще смотрела на ручьи с горки. И я улыбнулся – и тут же опять испугался. Я решил рассказать ей про Нюсю. Я смотрел на Милочку и волновался, не зная, с чего начать.

– Мы опять стали встречаться, – наконец начал я. – И, когда все было хорошо, все было очень хорошо, я шел вчера по улице, спешил, потому что мы договорились встретиться. Еще было далеко до того места, где мы договорились встретиться, и я спешил к ней, потому что знал, что она уже там и она ждет меня. И я спешил – а она пошла навстречу. Я не ожидал, что она пойдет навстречу, а она не знала, с какой стороны я буду идти. У нее еще было много времени, и она не знала, куда его деть, и она просто так шагала по улице. Она не знала, что я буду идти по этой улице; она думала, что я буду идти по другой улице. Ей надо было убить время, пока я приду. И вот я шел, а она – навстречу по улице. Я ее увидел, а она меня не видела; она шла задумавшись. Она думала о чем-то; я не знаю, о чем она думала, – но я увидел, как она несчастна. У нее было такое лицо, какого я никогда не видел, и я ни у кого не видел такого лица. И оно у Нюси тут же переменилось, едва я подбежал к ней. Мы пошли туда, где договорились встретиться, и она стала мне улыбаться, как всегда.

Рассказывая, краем глаза я заметил в окне, как что-то черное мелькнуло на улице. Стукнула калитка, раздались на крыльце шаги, и в дом вошла женщина, у которой, как у Милочки, повязан был черный платок.

– Чем ты, мама, недовольна? – спросила Милочка.

– Селедкой, – ответила женщина, вынимая из сумки продукты, затем повернулась ко мне: – А ты не обращай на меня внимания, продолжай…

– И вот вчера вечером, – пробормотал я, – мы были счастливы, как в тот день, когда познакомились. Мы зашли в чайную и сели напротив друг друга, как я сейчас с тобой, – улыбнулся я Милочке. – Я поднялся из-за стола, чтобы поцеловать Нюсю, а она сидела, и я ей прошептал: «Получается тебя поцеловать только на коленях».

– И ты при людях, в чайной?.. – изумилась Милочка.

– Я никого не видел, кроме нее, – признался я. – А потом Нюся проговорилась, что она лунатичка и что ее мама в коридоре перед дверью ставит на ночь таз с водой…

– Так вот и эта такая, – мама Милочки не выдержала и показала на дочку: – И эта встает, встала сегодня, я думаю – в туалет. Чего-то ходит по комнате – глаза раскрыты. «Чего ходишь?» – спрашиваю.

– По-прежнему снятся детские сны, – перебила маму Милочка, – в них так все ярко, как в жизни не ощущаешь. И я так крепко сплю, что встаю и начинаю делать то, что делала во сне. Этой ночью приснилось – плыву на лодке, гребу – и вдруг не оказалось в руке одного весла. Я встала, пошла на кухню, взяла большую деревянную ложку, – Милочка открыла шкафчик и показала эту ложку, – и проснулась утром с ней в руке.

Я испугался за Милочку. Сказал про Нюсю, что она несчастная, и сейчас так вышло, будто и Милочка такая же, но она улыбалась, словно глядя на ручьи с горки, и я успокоился.

– Куда ты? – спросила она у мамы, когда та опять надела плащ.

Прежде чем уйти, мама Милочки оглянулась, и я понял – не надо ей никуда уходить. Она хочет счастья для своей бедной Милочки – поэтому и решила оставить нас вдвоем, но насколько она хочет для дочки счастья, настолько пожалела меня. И я поспешил продолжить про Нюсю, чтобы успеть Милочке наедине сказать все то, ради чего, собственно, я это и начал.

– А сегодня утром никак не ожидал услышать от Нюси: нет, – пробормотал я. – Не понимаю, что могло произойти за ночь. И это уже в который раз повторяется. Она и раньше вот так же вдруг говорила мне: нет; куда-то пропадала, и дозвониться ей было невозможно. Но потом объявлялась сама. И мы опять встречались. Но, когда Нюся проговорилась, что она лунатичка, я осознал: все это повторяется, потому что она лунатичка…

Милочка тут же сообразила:

– Твоей Нюсе что-то приснилось, после чего она сказала: нет.

– Ну, и что такого ей могло присниться? – задумался я. – Она вчера так улыбалась мне, что не знаю, как жить дальше. Но сейчас понял, – осторожно я добавил, – кого еще смогу полюбить.

– Кого?

– А ты не догадываешься?

– Откуда я могу знать? – пожала плечами Милочка.

Я удивился ее чистоте. Милочка поднялась из-за стола, подошла к окну и стала в него смотреть. Я тоже поднялся и подошел к ней. И тоже стал смотреть в окно. И тут моя рука сама нашла ее руку, когда я смотрел не на улицу, а куда-то далеко-далеко, но рука Милочки выскользнула из моей.

– Слышишь?

Я хотел повернуть разговор к тому, ради чего я это все затеял, но, увидев на улице бродягу с обрубками вместо рук и с колокольчиком на шее, быстрее отодвинулся от окна, и Милочка спряталась. Хотел уши заткнуть пальцами, но перед девушкой не посмел – и только тогда опомнился, когда загрохотал гром; за одну минуту на кухне страшно потемнело, и ярче вспыхнули лучи заходящего солнца из окон в другой комнате. Еще долго звенел колокольчик, и, когда наступила тишина, как обычно перед грозой, мы затаились, каждый думая о своем, и я едва услышал Милочку.

– Когда умирал дедушка, – прошептала она, – я держала его одной рукой за голову, а другой гладила по плечу. Глаза его были открыты; он как бы искал глазами кого-то, но, конечно, находился в беспамятстве; было видно, как мечется его душа. Он хотел что-то сказать – губы его шевелились, однако нельзя было понять, чего он хочет сказать. Из раскрытого окна солнце пробивало занавеску с ярко вспыхнувшими алыми мальвами, и, когда ветерок колыхал занавеску, эти мальвы оживали на лице у дедушки, пока солнце не зашло, как сейчас, и я вдруг почувствовала, что мои руки на дедушке оледенели.

– Не надо об этом, – попросил я.

– Почему?

– Не надо, – повторил я. – Давай лучше о другом.

– О чем? – разрумянившись, догадалась Милочка. – Ты же знаешь, что у меня сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка, – пролепетала она и снова о дедушке: – Уже давно он болел, но еще летом, в сенокос, отбил мне косу. Он лучше всех в деревне отбивал косы, и некому теперь будет отбить мне косу.

Случайные земные черты на лице у Милочки растворились в сумерках – и проступили небесные; мы так и сидели, сумерничая, пока не вернулась мама. Она включила свет, затем, нагнувшись, собрала в кулак край подола мокрого до нитки платья и выжала. Глядя, как я заторопился, мама Милочки остановила меня.

– Подожди, пока дождь не закончится.

– Он на всю ночь, – пробормотал я и, выходя, спохватился. – Буду молиться за тебя, – прошептал я Милочке и едва услышал вслед ее: благодарю.

Когда я вышел из круга последнего фонаря, глаза не могли привыкнуть к темноте; впереди зашаркали шаги и – все скорее, чтобы не замочил дождь. Обыкновенно разговариваешь сам с собой, а пока поднялся на горку – ни слова; кажется, сейчас сердце оборвется, и в темноте можно не задумываться, какое выражение на лице.

Было уже поздно; моя хозяйка, в чьем доме снимаю комнатку, уже закрыла дверь на засов. Мне пришлось стучать, и хозяйка, когда открыла, спросила: что с тобой? Она каждый день у меня это спрашивает. Я отвечаю: все хорошо, но она пристально заглядывает в лицо, и приходится улыбаться – будто все хорошо. Оттого что я часто пытаюсь улыбаться, когда не улыбается, на лице остаются морщины, и даже потом, когда не улыбаюсь, не могу на себя посмотреть в зеркало; мне кажется – все равно я улыбаюсь.

– Что у тебя на руке? – заметила хозяйка, и я невольно руку сжал в кулак.

А назавтра, только проснулся, увидел у себя на ладони начирканный впопыхах шариковой ручкой телефон Милочки и – скорее одеваться, но оторвалась пуговица. Не раздумывая, стал набирать Милочкин номер, тут вырубился телефон; сколько я ни пытался его включить – ничего не получалось. Кажется – что такого, но если каждое утро начинается с оторванной пуговицы, а сегодня еще сломался телефон, – тогда хочется расплакаться, как ребенку. Пока хозяйка на кухне, поспешил выскочить на крыльцо, чтобы не услышать ее: что с тобой? Сквозь вчерашние тучи едва пробивалось солнце. В такое смутное утро очень тяжело на чужом крыльце. Меня потянуло на улицу. Ничего нельзя проще выдумать, как сходить в магазин за хлебом. На улице догнал дядю Митю на костылях.

– Вчера не получилось поговорить, – сказал я. – Как ты?

– Чешется пятка.

Я с недоумением глянул на то место, где должна быть его нога.

– Ну, и что ты делаешь, когда чешется пятка?

Он на меня так посмотрел, что я скорей в магазин. Там очередь. Махая крылышками, какая-то птичка трепыхалась над окном, заглядывая в него, а очередь длинная, и, пока я стоял, несколько раз птичка прилетала. Нависла черная туча, затем другая – туча на туче; в магазине включили электрический свет, потому что кассирша не могла в темноте считать деньги. Когда я вышел из магазина, дунул ветер, и я будто проснулся, обсыпанный с деревьев каплями вчерашнего дождя. Вдруг тучи на небе развеялись. И, когда просияло солнце, когда все вокруг в его лучах возликовало, – тут я почувствовал, что жизнь моя висит, как на ниточке.

А когда, вернувшись домой, закрылся в своей комнатке, подумал, что у других – канаты, железные канаты, но потом осознал – у всех ниточка, иначе быть не может; смысл жизни в паутинной ничтожности этой ниточки. Я представил, сколько ниточек спускается с неба! И чем сильнее веруешь, тем утончается эта ниточка, и я испугался, но в душе все больше разрасталась радость, когда радоваться, кажется, нечему. Тут я вспомнил Милочку. Я вспомнил о ее сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка, и сейчас догадался, что «кулачок» можно «опустить». Изумившись, что у этой девушки невинное ребячье сердечко, я с неземной радостью осознал, к чему вчера прикоснулся. И вот тут, когда я был далеко-далеко, зазвонил сломанный телефон. От мысли, что никак не мог телефон сам собой включиться и зазвонить, я онемел и не удивился Нюсе, когда та сказала: у меня опять сегодня «форточка».Чего молчишь? Но я сразу же опомнился, когда голова закружилась.

На этот раз доехал быстро – коровы уже на пляже. Когда выскочил на остановке из автобуса, Нюся, как и вчера, стояла у чайной и ожидала меня. Мы опять сели за тот же столик у окна, и я не выдержал:

– Не могу больше так!

В этот момент хлопнула дверь на пружине за вошедшими в чайную, и я не расслышал, что мне ответила Нюся, но по губам ее и поспешно опущенным глазам догадался, что она ответила не так, как вчера. Каждый раз она другая, и надо теперь опять начинать все сначала, будто ничего раньше и не было. Я вспомнил, как Нюся сказала мне «нет», и спросил:

– Что же все-таки тебе приснилось вчера?

– Посмотри на эту парочку, – показала Нюся, – вон за тем столиком.

– Расскажи, что приснилось.

– Посмотри на них.

– Чего мне на них смотреть? – я оглянулся на мужчину и женщину, которые хлопнули дверью. – Расскажи…

– Ты опять? – вздохнула Нюся. – Не хочу рассказывать.

– Почему?

– Не хочу.

– Но почему? – не мог я понять, как она вдруг начала:

– Привязаны люди…

– К чему?

– К какому-то дерьму, – простонала Нюся. – И на них сверху дождь!

– Не надо дальше.

– Я же говорила.

– Вчера зашел в церковь, – вспомнил я.

– Посмотри на эту парочку, – не могла успокоиться Нюся. – За все это время они не произнесли ни одного слова, и даже не было слышно, как мужчина заказывал официантке.

– Уже не могу больше так, – пробормотал я, оглядываясь.

– Посмотри на них.

– В церкви стояла девушка, – продолжал я. – Она стала падать в обмороке; я подхватил ее и вывел на воздух. У нее оказалось сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка.

– Откуда ты знаешь? – спросила Нюся. – Откуда ты это можешь знать?

– Я ее провел домой, и начался дождь.

– И ты остался у нее?

– Да, – я кивнул. – И я ей рассказал про тебя.

– Не хочу это слышать.

– Потом пришла ее мама, – не смотря ни на что продолжал я. – И, когда я обмолвился, что ты лунатичка, ее мама не выдержала: и эта такая же, – показала на дочку.

– Зачем ты всем рассказываешь, что я лунатичка?

– Не в этом дело, – пробормотал я. – Я совсем не об этом. Я о том разговоре с Милочкой потом, когда ее мама ушла.

– Не хочу слышать, – повторила Нюся.

– Почему?

– Уже должен быть звонок в школе, – Нюся посмотрела на часы, затем в окно, – но почему не звонят? Как медленно тянется время!

Я глубоко вздохнул перед тем, как начать про то, ради чего все это затеял, но еще раз как-то совсем по-другому затаенно вздохнул, когда понял, что про это невозможно рассказать.

– Ну что такое, – повернулась ко мне Нюся. – Слушаю тебя.

– Сначала о другом, – не знал я, с чего начать. – А об этом, может быть, удастся потом, после того, что сейчас расскажу.

– Устала слушать! – взмолилась Нюся. – Ты все время говоришь одно и то же, и я устала. Сколько можно?! Я от тебя ожидаю совсем другое.

– Ладно, – махнул я рукой и наконец осмелился: – После того, как я Милочке про любовь, а она напомнила о своем сердце, мне стало стыдно; тут она говорит: ты не видишь, что я как ребенок. Но, если будешь со мной как с ребенком, выйду за тебя замуж. А я, когда думал про любовь, забывал про ее сердце. И, когда я опять взял за руку Милочку, она спросила: ты забыл, что со мной случилось в церкви? Нужно видеть ее, чтобы понять, что я почувствовал, и я рядом с Милочкой ощутил в себе силу жениться на ней не так, как все женятся…

Я ожидал, что Нюся скажет «не верю». Наконец я начал о том, о чем вчера Милочка рассказала, когда солнце зашло. Снова я подумал – Нюся скажет «не верю», но она прошептала:

– И я тоже сама себя видела. – И еще добавила: – Чего это ты?

Сжимаю и разжимаю перед собой пальцы; сам не могу понять, что делаю, пока не осознал, не вспомнил, чего Милочка рассказывала про то, как едва не умерла; можно сказать – и умерла; и, когда она умерла, – увидела сама себя, и – что у нее губы посинели, и рядом расплакавшуюся маму. Я вспомнил, как Милочка вчера, рассказывая об этом, протянула ко мне свои руки ладонями вверх, сжимая и разжимая пальцы, а я не мог понять, что она делает, пока Милочка не повторила: когда пожалела маму, сначала почувствовала на руках пальцы, а уже потом забилось сердце – и я опять начала дышать…

Тут я опомнился и спросил у Нюси:

– Ну, а ты как сама себя видела?

– Посмотри на них, – в который раз прошептала она.

– Вероятно, – я оглянулся, – между ними этой ночью что-то произошло…

Мужчина сидел спиной ко мне, а молодая пышная женщина в цветастой кофточке подняла на меня глаза и тут же опустила. Я повернулся к Нюсе.

– Как же ты сама себя увидела?

– Клеила с мамой обои…

– И я же вам помогал, – перебил я. – Это еще было в то лето, – обрадовался и тут же загрустил, – когда мы начали встречаться.

– Да, и ты с нами клеил, – тоже загрустила Нюся. – Я очень устала, а мама подгоняет: скорее, – и вот, когда я нагнулась в углу за бабушкиной кроватью, что-то произошло со мной…

– Бабушка лежала на кровати?

– Она уже умерла, – нахмурилась Нюся. – Ты что – не помнишь, как мы передвигали пустую кровать?

– Нет, – заспорил я, – мы передвигали кровать вместе с бабушкой.

– А когда закончили клеить, – не слушая, продолжала Нюся, – мама посылает меня на речку помыть таз. Я говорю: завтра помою, а она: помой сегодня, а то завтра засохнет. Ты уже ушел, а я одна на речку. У всех, когда устанут, болят руки-ноги, а у меня еще глаза разболелись. И, когда, казалось, я не смогу больше выдержать и упаду сейчас, вдруг мне стало легко-легко, и я увидела себя, как мою на речке этот таз.

Тут за окном затрезвонил в школе звонок.

– Так что же произошло с тобой в углу за бабушкиной кроватью? – спросил я, однако Нюся не ответила, побежала на урок, а я понял, что про это невозможно рассказать, как и про мою радость после встречи с Милочкой.

Расплатившись с официанткой, я вспомнил про мужчину и женщину за соседним столиком, оглянулся, но их уже не было в чайной; увлекшись разговором с Нюсей, я не заметил, как они прокрались мимо, будто на цыпочках. Выйдя на улицу, я изумился сияющему солнцу на бездонном небе без облачка. Овладевшие мной беспокойные мысли сразу же развеялись. На деревьях ни листочек не колыхнется; все замерло, но в бездыханном небе заблестели на солнце, полетели осенние паутинки. Одна налепилась мне на лицо; как раз показался автобус. Я побежал на остановку, и уже в автобусе, словно умываясь, протер лицо, и, оглянувшись, заметил среди пассажиров ту молодую, в цветастой кофточке, женщину из чайной, но мужчины с ней не было. Она тоже заметила меня и тут же – в окно. И я – в окно. Автобус переехал через мост. Вдруг послышался вчерашний колокольчик. Чтобы не увидеть бродягу с обрубками вместо рук, я не знал, куда деть глаза, и, позабыв про женщину из чайной, посмотрел на нее как раз в тот момент, когда и она на меня посмотрела. Едва взгляды наши встретились, я первый отвернулся, но потом не выдержал и снова тайком на нее. Прядь распущенных ее кудрявых волос упала на глаза; женщина встряхнула головой и, поправляя прическу, чувствуя, что я смотрю на нее, не выдержала и так стрельнула глазами на меня, что я скорее отвел взгляд в сторону. Колокольчик уже отдалялся, и я уставился в окно. По тротуару спешил куда-то дядя Митя на костылях. Когда он заболел раком, все думали, что дядя скоро умрет, но у него от закупорки вен на ноге началась гангрена, и, когда ногу отрезали, дядя Митя перестал думать о раке, а начал думать о ноге; его раковая опухоль исчезла, и дядя выздоровел. И он сейчас, хоть с одной ногой, но радовался жизни. Тут я почувствовал, что кудрявая красавица в цветастой кофточке пристально смотрит на меня, а я, увидев дядю Митю, вспомнил Милочку, невольно сжимая и разжимая перед собой пальцы, как она вчера показывала, и уже потом оглянулся. Красавица, когда я посмотрел на нее, не отвела взгляд, как прежде; она задумалась – и не на меня смотрела, а куда-то далеко. Наконец увидела меня, и я стал пробираться к ней в забитом людьми автобусе. В толкучке никто не обратил внимания, как я обнял ее, и она не возмутилась, будто мы давно знакомы, разве что у нее лицо изменилось. Когда я обнял ее, у меня из-под ног земля стала уходить. За стеклами в окнах брызги. Я вспомнил про яму возле почты, где автобус вчера едва не перевернулся, и догадался, что эта яма после проливного дождя – как море. Все в автобусе закричали, и я не услышал, чего эта женщина лепечет, но, обнимая, ладонью ощутил дрожь ее голоса на спине, между лопатками, где врачи слушают сердце. И я тут почувствовал, что моя жизнь на волоске, – не потому что автобус перевернулся, а потому что я оказался рядом с этой женщиной, как бывает, впрочем, и с любой другой.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.