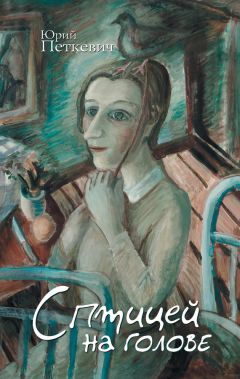

Текст книги "С птицей на голове (сборник)"

Автор книги: Юрий Петкевич

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)

И вот когда с Марфой Ивановной в первом замужестве произошло вышеописанное несчастье и добрые родители ее стали искать любимой доченьке другого мужа, соседка Химка с низкого берега, которая медовые пряники пекла только для себя и целыми днями ела их, а детей своих многочисленных не глядела и нисколько не расстраивалась оттого, что большая половина из них поумирала во младенчестве, тут воспрянула всем своим беспечным духом и вновь самым рьяным образом стала возбуждать у сына Митрофана мысли о женитьбе на выгодной невесте. И в результате Митрофан Афанасьевич решился жениться на Марфе Ивановне, хотя у него было красное лицо в рябинах, красные волосы и красные глаза, как у вареного рака, так что ни одна девушка в деревне не обращала на него внимания. Вдобавок бедняга пас скотину в Гробове, а какое отношение женщин к пастухам – известно, и он научился в отместку не замечать их, но странное влечение к соседке осталось с детства, и когда он видел ее, красный, – вспыхивал, как огонь, и скорее скрывался с ее глаз. Митрофан Афанасьевич очень переживал из-за своей внешности, но после случившегося с Марфой Ивановной надеялся, что она обрадуется ему и такому (и так и оказалось), поскольку ей уже трудно было выйти замуж другой раз с ребенком; а тут и женихов в Гробове выпал недостаток – многих к этому времени забрали на начавшуюся войну. (Митрофан же Афанасьевич вместе с братьями-«американцами» поехал в город, и они там купили справки, что больны туберкулезом, а самый младший Тимофей предпочел судьбы не избегать, но и ему повезло – он в армии служил писарем.)

Так вот – после тихой свадьбы добрая матушка Марфы Ивановны вытерла слезы и приготовила только ей известную особую мазь и передала горшок с ней любимой дочери. Марфа Ивановна помазала своему другому мужу красное лицо в рябинах. Ночь и утро Митрофан Афанасьевич не спал, все его лицо пылало, кожа вздулась и покрылась волдырями. Он не мог выйти неделю на улицу и обдирал шкурки с лица. Когда у мужа Марфы Ивановны сошла старая кожа и лицо сделалось как у младенца, а рябины перешли на спину, и он прошелся по Гробову, принаряженный женой, то односельчане смотрели на него и спрашивали: «Кто это? Что за красавец?» Все девицы и женщины глаз от него не могли оторвать и ходили гужом за ним. Митрофан же Афанасьевич чувствовал себя будто в другой раз родившимся на белый свет, и поверить он никак долгое время не мог, что осуществились его мечты о Марфе Ивановне, и что у него новое красивое лицо, и что он будет проживать в усадьбе, как помещик.

Хозяином Митрофан Афанасьевич оказался не хуже первого мужа Марфы Ивановны, а вскоре и превзошел того во многом, хотя бы в умении выждать момент и продать свой товар подороже; вдобавок с неудержным азартом взялся он за самые разнообразные начинания: занялся новыми прибыльными ремеслами, например, гончарным производством, также решил разводить пчел, к чему проявил особое усердие, и Марфа Ивановна нашла в себе любовь для преобразившегося Митрофана Афанасьевича, оценив его всевозможные способности. Впоследствии и родители ее остались довольны другим мужем любимой дочери и согласились с тем, что и среди нищеты может затеряться умный человек, которого бы только приодеть, и он в любом обществе найдет себе место и в разговоре на любую тему не выдаст своего происхождения. Таким образом, родители Марфы Ивановны нарадоваться не могли всяческому благополучию, воцарившемуся в новом семействе бесценной их дочери, и вновь для них и их красавицы жизнь стала представляться в самых светлых и приятных оттенках, а о седом дворянине как-то позабыли, и даже его сын не чувствовал себя нисколечки обделенным по сравнению с другими детьми, появлявшимися в семье, а отчима, который к нему относился особенно благосклонно, почитал как отца. Однако сам Митрофан Афанасьевич вспоминал своего предшественника – если можно так выразиться – каждый день, сознавая, что подобное и с ним может случиться, и это предчувствие постоянно нависало над ним как скала, готовая в каждую минуту обрушиться.

Между тем шли годы, и обостренное чувство времени у Митрофана Афанасьевича развилось до невероятности в постоянных заботах о потомстве. А тут царь оставил престол или его вынудили отказаться от него, и скоро к власти пришла партия, о деяниях которой разумные люди старались не распространяться. И Митрофан Афанасьевич ощутил большие перемены в жизни и сообразил, что, пока не поздно, за любые, даже ничтожные деньги следует продать усадьбу первого мужа Марфы Ивановны, и посоветовал своему тестю избавиться от его немалых земельных владений, то же предложил и братьям Георгию и Ксенофонту, которые купили очень много земли – приехав из Америки. Отец Марфы Ивановны внял наставлениям Митрофана Афанасьевича, а братья его не смогли отказаться от сбывшейся мечты, ради осуществления которой они в Америке много лет работали по восемнадцать часов в сутки и питались в столовой для бедных, куда свозились объедки из более приличных заведений. Впоследствии «американцам» довольно жестоко пришлось поплатиться за тогдашнюю свою слепоту; а Митрофан же Афанасьевич, освободившись от усадьбы, переехал вместе с семьей обратно на жительство в Гробово, где в большом доме скучали тесть и теща без любимой дочери и в котором у него с Марфой Ивановной продолжали рождаться дети.

И вот теперь, когда накопилось много денег за проданную землю, почтальон однажды принес извещение о смерти Якова. Выяснилось, что, сбежав от шестипалой жены в Америку, он завербовался в армию и погиб на войне; однако перед тем как наняться в армию, несчастный застраховал свою жизнь на большую сумму денег на имя сестры. Таким образом, Марфа Ивановна стала получать из Америки от страховой компании какие-то немыслимые деньги в долларах. Денег собралось столько, а время уже наступало – предсказанное Митрофаном Афанасьевичем, – что, посовещавшись с тестем, провидец надумал уехать из Гробова и купить дом в городе и стал решать: в какой из столиц жить его семье – в старой или в новой, но затем рассудил, что не следует уезжать далеко от родины, и в один ненастный день вместе с тестем отправился в ближайший к Гробову город Снов, который как раз переименовали в Октябрь, и купил там самый большой деревянный дом вместе с мебелью, и купил бы и рояль, но хозяин его был сам музыкант и инструмент не продал.

Глава третья

1Брату Митрофана Афанасьевича – Тимофею, к этому времени вернувшемуся со службы в армии, шестипалая его жена каждый год приносила по ребенку. И – как переехал Митрофан Афанасьевич с семьей в Октябрь, брат его стал по очереди возить детей в городскую больницу отрезать им шестые пальцы и каждый раз останавливался у родных.

Тимофей Афанасьевич был человек необычайно добрый, говорил всегда тихонько, а обращался к супруге только так: «моя красоточка». Он считал, что жена его осчастливила. На ее приданое и при помощи богатых братьев Тимофей Афанасьевич построил самый большой дом в Гробове, но из-за обилия душ и простоты сердечной хозяина бедность обитала там. Детей же он любил беззаветно, хотя стеснялся чувства выражать на людях, и поэтому, если замечал своего ребеночка в каком-нибудь укромном месте, тихонько звал его: «Иди поближе, моя прелесть!» – и брал на руки или сажал к себе на колени – и замирал.

Для мальчиков Гробовых в Октябре приезд дяди с ребенком превращался в самый настоящий праздник; взволнованные братья узнавали гробовскую печать на лицах приехавших – от свежего их румянца веяло воздухом милой родины. Небесная благодать снисходила на город Октябрь в такие дни: в любую пору года приезд гостей свершался при чистом небе и ярком солнце, подчеркивающем красоту в мире, хотя, может, и сам Тимофей Афанасьевич выбирал день наичудеснее, чтобы деткам своим подарить сон и чтобы они запомнили его на всю жизнь. Благословение свыше облекало круговорот времени в прекрасную и непостижимую, без начала и конца, вечную великую музыку, смысл которой можно было уразуметь в рождении детей. И стоило Марфе Ивановне в день приезда родственников, проснувшись рано утром, выйти во двор или в сад и обрадоваться сияющему солнцу, удивившись особенно великолепному дню, как тут странное предчувствие вдруг начинало мучить ее… и странные звуки – доноситься до внутреннего ее слуха, и она тогда наверняка знала, что Тимофей Афанасьевич с очередной «радостью своей» выехал из Гробова, и душа его так поет, что отзвуки его ликования по неким неизъяснимым каналам доходят и до ее сердца… А мальчики Марфы Ивановны рассматривали и сами шестые пальцы двоюродных братьев и сестер, и их отрезания – как нечто прекрасное.

Действительно, во вторую половину благодатного дня, когда солнце начинало уходить из дома в сад, являлись Тимофей Афанасьевич с ребенком, и дитя его, уже позабывшее черты Марфы Ивановны или даже никогда не видевшее ее, взирало на нее с такой любовью, какова может быть только у ребенка, и в минуты наисчастливейшие. Очередному созданию Тимофея Афанасьевича Марфа Ивановна дарила что-либо из одежды, которой был полон дом, и полные карманы насыпала конфет в блестящих обертках – подобных в Гробове никто не видел никогда. Счастливое всем существом дитя от восторга блаженствовало в восхитительных одеждах, шестые свои пальчики – мягенькие, бескостные – держа в кулачках. На следующий день Тимофей Афанасьевич брал обожаемого ребенка за кулачок, и они отправлялись в удивительное путешествие по Октябрю, а мальчики Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича провожали их, выглядывая из калитки и завидуя несчастному двоюродному брату или сестре, – хотя замечали, как родственное им шестипалое маленькое существо начинает дрожать от страха, наверняка еще не зная, сколько пальцев должно быть у человека, и, может, вообще не умея считать. Тимофей Афанасьевич с ребенком записывались в больнице на прием, затем им приходилось несколько дней ожидать обследования, причем все это время шестипалое дитя дрожало и зубки его постукивали, будто от холода. Вскоре совершалась операция, и наконец нежнейший родитель со своей «маленькой драгоценностью» с забинтованными ручками и ножками, мокрыми от слез, – не приходили, а приезжали на личном извозчике Митрофана Афанасьевича к праздничному обеду.

Выпив несколько рюмочек, Тимофей Афанасьевич начинал хвастаться, что закончил начальную школу – единственный в Гробове – и прослыл самым грамотным человеком, и что он хорошо считает и овладел красивой каллиграфией – поэтому в армии служил писарем, и, наконец, что когда образовался колхоз, то не зря именно его назначили бригадиром. Опрокинув еще несколько рюмочек, Тимофей Афанасьевич замолкал, лицо его приобретало угрюмое выражение, вдруг слезы появлялись на глазах, и он поспешно удалялся из-за стола, чтобы где-нибудь спрятаться в укромном месте и там безмолвно зарыдать. Причина его столь странного преображения заключалась в том, что когда Тимофея Афанасьевича назначили в колхозе бригадиром, то он оказался таким исполнительным работником, что раскулачил даже родных братьев Георгия и Ксенофонта, которые после Америки выстроили в Гробове дома на высоком берегу, оженились и завели – каждый – свое хозяйство, купив очень много земли, чем и заслужили себе Сибирь…

Когда же гости уезжали, оставшиеся в городе слова не могли выговорить – до такой степени поглощенные печалью. Все, хоть чем-то связанное с родиной, для детей Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича было благословенно. И после соприкосновения с гробовским – если можно так выразиться – духом жизнь становилась для них все более мучительной в так и не полюбившемся Октябре, где никогда не бывало тумана или, например, слепого дождя, который в Гробове называли почему-то «цыганским»; ни разу в небесах не появлялась веселая радуга; природа в этом городе оказалась ничем не примечательной, а явления ее ничего, кроме как тоски, не вызывали; даже грозы не бывали страшными – то есть самое необыкновенное и насущное для братьев осталось на далекой родине. И восхода солнца и заката никогда не видели они в городе за заборами и вспоминали каждый день какое-то особенное небо над Гробовом, без которого, казалось, не могли дышать и жить.

Но после нескольких суматошных дней, вызываемых приездом колхозного бригадира с шестипалым очередным его ребенком, однообразные дни опять начинали чередоваться, как видения давно и медленно умирающего – без излишних чувств, и без слов, и уже без мечтаний. Но родина все-таки окончательно не умирала в братьях, не отпускала их и каждую ночь напоминала о себе чем-нибудь именно непримечательным, на что обычно наяву внимания не обращают, а во сне какие-нибудь листики да лепесточки либо даже ветер, творящий в них шелест, – вызывали слезы. Как все люди, потерявшие каждодневное, истинное свое счастье, до утраты не замечавшие его, братья не могли обойтись без этих лепестков, давно уже сгнивших, превратившихся в воздух и в землю; и за закрытыми глазами прекрасные образы, с чудными красками и запахами, можно сказать – райскими, следуя, как тени от облаков по равнине, стремительно и бесшумно, одни за другими, пленяли души невыразимой сладостью и мукой.

2А вот материальное благополучие явилось в Октябре для Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича и для их детей невообразимое!!! Когда в обычных магазинах всегда полки пустовали, а по стенам ползали лишь красные клопы, Митрофан Афанасьевич после получения американской страховки за Якова вызывал личного извозчика, сажал в карету Марфу Ивановну, и они ехали в Торгсин, где продавали все что угодно на доллары. И Митрофан Афанасьевич покупал, например, материала на платье жене – не три метра, а пятнадцать, но это сперва, а потом, как обжились и привыкли, – не пятнадцать метров брал, а рулоны запечатанные: сколько там было – столько было. Кофточек Митрофан Афанасьевич покупал Марфе Ивановне сразу по десять штук. Дом завалили лакированными туфлями, пуховыми платками, плюшевыми жакетками; пальто с лисьими воротниками, беличьими, соболиными; панбархатными платьями, шелковыми, крепдешиновыми, креп-жоржетовыми, из материалов, названия которых выговорить невозможно и самых модных в то время; шубы приобретали детям на вырост сразу по несколько штук, и зимой братья расхаживали все в мехах и в школу носили даже меховые ранцы. Еще каждому ребенку достался велосипед. И дом оказался такой огромный, что мальчики катались на велосипедах по комнатам. И наконец, кушали Гробовы в Октябре необыкновенно! Если Митрофан Афанасьевич покупал мясо, то привозили сразу тушу; если нужна была, например, селедка, то прикатывали ее целую бочку; сахар, крупу, муку вносили в дом мешками, а вино, водку, конфеты – ящиками. Обеденный стол всегда ломился от еды, какую в потрясающих объемах приготавливали и подавали нанимаемые работницы. Огромная же семья со всем этим расправлялась ужасно быстро, и к вечеру обычно подчищались все блюда, а дети имели такие аппетиты, что перед тем, как их укладывали спать, прятали под подушки еще корочки хлеба.

В те времена в Октябре никто так не кушал и не одевался. И на такую преуспевающую семью не могли не обратить внимания власти, которые не терпели людей мало-мальски зажиточных и поскорее отправляли неугодных в далекие края. Но Бог миловал, а может, и Митрофан Афанасьевич – кому надо – подмазал маслицем; вдобавок он строго выполнял все предписания властей: к новым праздникам у ворот вывешивал красный флаг, на столбе у дома, как стемнеет, всегда горела электрическая лампочка. Еще Марфе Ивановне пришлось убрать иконы в темные углы; на самых же видных местах во всех комнатах – куда бы ни зашел кто бы то ни было – повесили парадные портреты в рост высших представителей новых властей. Так как каждый должен был участвовать в так называемом «полезном труде на благо общества», сам Митрофан Афанасьевич устроился на работу – начальником пожарной команды в артель, которая производила пуговицы. Работа ему выпала именно та, какую он искал: чтобы где-нибудь числиться и в то же время особенно себя не утруждать. Все его служебные обязанности заключались в том, чтобы составлять расписание дежурства подчиненных и выдавать им зарплату; причем, если бы артель загорелась, дежурный не должен был тушить пожар, а вызвать лишь настоящую пожарную команду. Таким образом, Митрофан Афанасьевич употребил все усилия, чтобы не показаться властям чуждым их интересам, а бесчисленные покупки объяснял многодетной семьей, которая действительно была огромная, и тыкал при случае документом: страховкой за Якова.

Но не меньшая опасность, чем от представителей новых властей, таилась в Октябре от воров и разбойников. Добрые люди предупредили Гробовых – еще когда те только появились в городе, – чтобы незнакомых не впускали в дом, потому что ограбят и убьют, и – рассказали, что вокруг живут такие соседи, от любопытных взоров которых должен быть сооружен высокий забор. Сперва Митрофан Афанасьевич завел несколько собак, огромных, как медведи, которые на цепи бегали по проволоке, протянутой по всему двору и саду, а затем построил вокруг своего владения новый высокий забор, и когда летом в хорошую погоду вывешивали во дворе нажитое богатство просушить, то братья наблюдали, чтобы никто из соседей не подглядел в щелку… Однако мальчики старались как-нибудь избавиться от мучившей их удивительной тоски и все-таки пытались дружить с соседскими ребятами, а те, вечно полуголодные, стали просить их: «Вынесите нам кусок». Сочувствуя, братья не могли отказать нуждающимся, тем более что жаждали вызвать доверие к себе у ровесников, но попросить разрешения у родителей на «вынос кусков» не решались, так как боялись, что старшие им не позволят благотворительствовать. А будучи натурами страстными, маленькие Гробовы не на шутку увлеклись и позабыли о грани, отделяющей добродетельное от непристойного. Начав с малого, постепенно дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича стали тайком кормить всю улицу. Сперва они носили из дома еду, а потом взялись за имущество, да так рьяно, что, например, ни одного покрывала не осталось ни на одной кровати. Марфа Ивановна раскрыла глаза: все женщины на улице расхаживали в ее кофточках. Изумленные родители отправились забирать свои вещи. А соседи возмутились: «Нам продали ваши сыновья!» Так братья поддались разнообразным соблазнам, при этом старшие начали выпивать. В доме Митрофан Афанасьевич взялся навешивать всюду замки. Но у детей его развился собачий нюх. Они удивительно чувствовали, что где спрятано, и, имея жадный беспокойный ум, открывали любой замок, тогда как в школе учились на «колы», и у них всегда оказывался пустой портфель – хотя каждую неделю родители покупали им учебники, которые на следующий же день сжигались в саду. Митрофан Афанасьевич осознал, что останется без штанов, и купил кожаную плеть, повесив ее на виду в столовой, и начал бить сыновей по порядку. Они же стали бояться отца, не приходили домой и завели моду ночевать в надмогильных будках на еврейском кладбище. Бедная мать брала хлеба и, опираясь на бамбуковую тросточку, с больными ногами, которым трудно становилось носить тяжелое от чрезмерной еды тело, отправлялась на еврейское кладбище на окраине Октября, жалея детей. Чтобы никто не увидел их днем – они сидели на соснах над могилами и курили папиросы. Когда Марфа Ивановна появлялась с хлебом, братья спускались с деревьев, от множества выкуренных папирос шатаясь, и с позеленевшими лицами, отвыкнув от земли, вдобавок – с закружившимися головами от пьяного воздуха в кроне сосен, в липкой одежде от смолы, пахнущие хвоей и табаком, жадно ели хлеб…

Глава четвертая

Как раз в ту весну, когда Ваня родился в Октябре, дед его Афанасий тянул от берега к своей лачужке – волоком по земле, за железную цепь – лодку, и сердце у него в груди от натуги «перевернулось и поехало в сторону», что он успел сообщить подбежавшей к нему, как всегда жующей медовый пряник жене Химке. И – умирая – старый Афанасий вспомнил о том единственном, что ему очень хотелось еще заполучить на этом свете. Когда в который раз началась война и немцы на этот раз преуспели до такой степени, что объявились в Гробове, они назначили старика, как самого честного человека в деревне, – бургомистром, остались им очень довольны и решили ему подарить в поощрение за добросовестную службу породистого бельгийского быка…

* * *

В день похорон после серой погоды наступила лучезарная, небо распростерлось над землей ясное и ласковое, тени падали прозрачные, разлившаяся речка Сосна безмятежно отражала голубой бархат неба. Вода казалась как воздух, а воздух едва струился и дрожал, и невесомые его толщи придавали земным далям небесный цвет. Вода вокруг лачужки на низком берегу все прибывала, и никак невозможно было по суше доставить покойника на кладбище. Лодка с людьми и с гробом, освещенная мягкими лучами весеннего светила, оставляла за собой веселый след, и отражения печальных лиц расплывались на воде и никак не походили на похоронные, а увиделись с высокого бережка, в деревне, как праздничные. Вдруг провожающие покойника выпрямились в закачавшейся лодке и подняли крышку с гроба, когда старой Химке показалось, что неживой муж ее заговорил, а потом запел. Односельчане издали узрели зеленоватое лицо мертвеца, выражающее ожидание подарка. Суета и трепет еще больше подчеркивали радость жизни. В лодке, некоторое время склонившись, смотрели на освещенное солнцем прозрачное лицо усопшего, но он продолжал безмолвствовать, улыбаясь пред вратами иного мира. Уже седые его сыновья Георгий и Ксенофонт, которым посчастливилось вернуться из Сибири, единственные сейчас с матерью провожающие отца, опустили крышку, недовольные тем, что на виду у всего Гробова мудрствовали над покойником. Среди ослепительно-голубого сияния плывущим по реке сделалось как в розовом сне. Вскоре лодка миновала по воде Гробово и за деревней приткнулась к обрыву, и «американцы» с матерью еле затащили гроб по песку на крутой берег и скрылись за соснами на кладбище, на котором еще оставалось много синего слежавшегося снега.

В это время один из многочисленных родственников покойного, назначенный командиром партизанского отряда, образовавшегося в окрестностях, спрятался вместе со своими подчиненными в кустарнике за деревней и наблюдал за похоронами. Красота определенным образом действует на иные души. Похороны показались командиру партизанского отряда чересчур завораживающими и восторженными; ему сделалось печально, и, оглянувшись на свою угрюмую жизнь, он вспомнил, что нечто похожее на сегодняшнее уже происходило – и не раз – и что подобное он сам когда-то видел. Опечаленный родственник стал перебирать в памяти полустертые видения, но припомнить ничего не мог, как вдруг откуда-то издали раздался потрясающий рев необыкновенного быка – будто труба, будто сигнал, и тут командир вспомнил, как, возвращаясь из Америки, Георгий Афанасьевич ехал на извозчике по Гробову и разбрасывал золотые монеты по дороге, а брат его Ксенофонт привез свой портрет в натуральный рост и в позолоченной раме. И хотя примеров чего-то подобного можно было указать множество, командир ничего больше слышать не хотел, и, когда умиротворенные родные его после похорон возвращались на лодке по водной голубой глади, оставив старого Афанасия на кладбище, несчастный безумец, указывая на торжество, произнес находящимся рядом подчиненным: «Нужно сделать так, чтобы убить этого Георгия и этого Ксенофонта…»

* * *

Возвратившихся с кладбища на насыпной дороге у моста через разлившуюся речку Сосну ожидал недалеко от лачужки бельгийский бык с кольцом в носу, доставленный в сопровождении немецких солдат для награды еще недавно живому усопшему… Бельгийского быка привязали железной цепью к корме, и уставшее за дорогу животное безропотно вступило в воду за лодкой и направилось к полузатопленной лачужке, окруженной старыми вербами.

* * *

После похорон отца и поминок маленький и щуплый Ксенофонт Афанасьевич, добравшись до своего жилища, выстроенного на высоком берегу, почувствовал неимоверную усталость и, поплакав, улегся спать, когда еще солнце не закатилось. Для такого его состояния были особые причины. Когда «маленький американец» возвратился после заключения из Сибири, то застал жену с любовником и выгнал не выдержавшую разлуки женщину. Несчастная жена его вырыла во дворе землянку и стала жить в ней. А он никак не мог простить ее и сильно переживал из-за этого… Ночью же партизаны явились к дому его, поломали дверь и вывели Ксенофонта Афанасьевича во двор. На весеннем воздухе, наполненном благоуханиями отдохнувшей земли, при рождающемся урчании лягушек на необозримых вокруг пространствах даже души бандитов защемило от ближайшего соседства смерти. Злодеи поставили несчастного у стены и дубовыми плахами, оказавшимися под руками у них, стали убивать его. И когда Ксенофонт Афанасьевич почувствовал свой конец, то закричал под землю жене изо всех сил: «Прости меня!» От мысли, что жена может не услышать, из его горла вырвались такие звуки, название которым дать невозможно, – от них у партизан волосы поднялись на головах и руки-ноги похолодели; но обезумевшие с дубовыми плахами не смогли понять смысла этих чудовищных, пронзительных кликов и не стали добиваться, кому предназначены они, чтобы еще кого убить; для них прозвучал только нечеловеческий рев, когда они сами были хуже зверей. А жена Ксенофонта Афанасьевича, проснувшаяся под землей еще тогда, когда партизаны выламывали дверь в дом, давно трепетала и осознала посланные ей последние слова мужа, разрыдавшись, расчувствовавшись и грызя землю – чтобы бандиты не услышали ее стенаний, всею затеплившейся душою ощущая к убиваемому, которого совсем недавно, может, ненавидела, – неистощимую любовь за его невыразимый жуткий крик откровения, и вспоминая уже с болью невозвратные моменты жизни с Ксенофонтом Афанасьевичем, как светлые, так и мрачные, но не смея попросить сама прощения и терзаясь от этого.

Когда бандиты ушли, жена «маленького американца» осторожно выбралась наверх из землянки. После кромешного мрака под землей она все во дворе увидела, как днем, но ни мертвого, ни живого Ксенофонта Афанасьевича не нашла беспокойным взором, блуждающим с предмета на предмет, пока не ужаснулась и не онемела, попятившись, а потом подскочила к какому-то блину, прилипшему к стене, истекающему черной кровью, от которой пар струился перед рассветом. Женщина, почувствовав в этот момент крайнюю минуту между жизнью и смертью и благоговея перед этим состоянием, упала перед тем, что было ее мужем, на колени и, смиряясь со смертью и бесконечно жалея Ксенофонта Афанасьевича, едва дотронулась до него – даже в порыве любви ужасаясь обнять жуткое месиво – как вдруг этот блин отвалился от обрызганной кровью стены и упал на нее. Жена Ксенофонта Афанасьевича поспешно выбралась из-под липкой горячей тяжести, от неожиданности – с чуть ли не вырвавшимся из груди сердцем, и отчаянно почувствовала свое одиночество (а детей у них так и не было), и завыла от безутешного горя… И выла до тех пор, пока утром вокруг не собрались люди. Хотя у многих в деревне на чердаках пылились ожидающие своего времени гробы, но такой блин никак невозможно было положить ни в какой гроб, а время начиналось такое, что досок не оказалось, и собравшиеся родные и соседи вынесли из дома убитого двухстворчатый шкаф, положили блин в него, понесли на кладбище и похоронили его в нем.

Возвратившись в деревню, никто не зашел на поминки в дом к изменнице, только огромный Георгий Афанасьевич приволокся и, ничего не говоря невестке, снял со стены портрет убитого в натуральный рост в позолоченной раме – хотя несчастная умоляла оставить ей память о муже – и перенес картину в отеческую лачужку на другом берегу.

После впечатляющей смерти Ксенофонта Афанасьевича брат его почувствовал, что вот-вот может наступить и его черед, а как раз из Октября в Гробово дошел слух, что немцы в городе убили всех евреев и освободились еврейские жилища. Георгий Афанасьевич вместе с семьей отправился в Октябрь и сумел занять целый особняк. «Американец» перевернул вверх дном доставшийся ему дом и нашел много золота. Он стал зарабатывать в городе большие деньги, занимаясь разнообразными перепродажами, при этом его зрелый возраст предрасполагал к размышлениям. «Все у меня есть, – думал Георгий Афанасьевич, – надо теперь поставить на ноги детей». Как раз немцы сделали объявление: «Если кто пожелает добровольно отправить своих детей в Германию – их ожидает блестящее будущее». Георгий Афанасьевич нанял своим любимцам учителя немецкого языка, и дочь, смышленая, как отец, быстро овладела им, хотя для сына учение это не пошло впрок. Тут маленькая невзрачная жена Георгия Афанасьевича, никогда никому не возражавшая, осмелилась и высказалась против отправления детей в Германию, но муж не удивился и не послушал ее. Когда сияющие от ожидания близкого счастья уже взрослые дети Георгия Афанасьевича: сын, маленького роста – в мать, и дочь, огромная – в отца – красавица, – вышли из сумрачного еврейского жилища с американскими чемоданами, в которые женские платья укладывались сразу во весь рост, родительнице сделалось плохо – она вернулась в дом и упала на кровать… Но и на кровати ей не лежалось; угрюмый особняк утопал в глубокой тени от вековых деревьев, и в нем даже в солнечные дни бывало уныло, а в ненастный день несчастная мать передвигалась по чужому дому, среди барской мебели, на ощупь, обнимая мрачные стены, которые пленяли еврейские души. Одни тревожные мысли о детях и переживания за них сменялись другими и неотступными волнами накатывали на ее сознание, помрачившееся от невыносимости расставания, – еще ни разу, никогда она с кровинушками своими не разлучалась. Когда Георгий Афанасьевич возвратился с вокзала домой, отправив детей в Германию, – жена его сошла с ума… Георгий Афанасьевич закрывал ее на ключ, а сам все время торчал на базаре, даже не вникая в то, что продавал и что покупал. Годы, проведенные им в заключении в Сибири, не отразились на его внешности так, как сейчас: он неузнаваемо изменился, можно сказать, за один день. Всегда выделявшийся на базаре могучим телосложением «американец» сник и потерялся в людской толпе. Вдруг он утратил интерес к накоплению всякого рода богатства – к тому, к чему страсти его были привязаны чуть ли не с рождения. Всегдашний блеск в его очах пропал, и они приобрели сразу выражение старческое, слезящееся. Георгий Афанасьевич перестал умываться, зарос щетиной и, имея в своем облике нечто первобытное, незаметно превратился в самое настоящее животное; и, может, поэтому стал спать не раздеваясь – бессознательно стараясь сохранить хоть что-то на себе человеческое – одежду, а может, просто – обезразличел ко всему внешнему до крайности. Оставшись, по сути, один, он вспомнил о брате Митрофане и явился к нему, но самый большой деревянный дом в Октябре оказался заставлен трехъярусными кроватями и полон немецких солдат, которые вытолкали пришедшего. С большими трудностями Георгию Афанасьевичу удалось разыскать на окраине города родственников, перебравшихся в пустую лачужку. Он стал очень часто приходить к брату и рыдать, сообщая все, что удавалось разузнать на базаре о происходящих кровавых событиях в Гробове, пока, наконец, не замкнулся в себе окончательно, и впоследствии даже известие о смерти брата Тимофея не заставило его поднять голову.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.