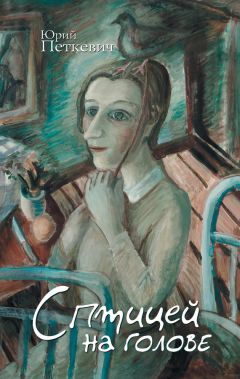

Текст книги "С птицей на голове (сборник)"

Автор книги: Юрий Петкевич

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)

Глава пятая

Когда после жестоких боев с немцами Октябрь был освобожден и жители города вылезли из подвалов и погребов, вместо многих строений они увидели руины. Оказавшиеся на окраине в чужой хибарке Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич с детьми поспешили к своему жилищу – на счастье, их дом остался цел, однако под фундаментом саперы обнаружили часовую мину и обезвреживали ее. (А в сарае после немцев осталась огромная, как корабль, корова, которая давала каждый день двадцать пять литров молока, но – как белая вода. И в эти дни у мальчиков Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича появилось желание украсть это бесполезное животное.)

И вот, по прошествии некоторого времени после победы, к дому Гробовых в Октябре привезли на грузовике мертвеца, и два мужика с гробовской печатью на лицах вошли и объявили страшную весть – сбежался на нее весь дом, и даже сам Митрофан Афанасьевич прослезился: никто не знал человека невиннее и добрее его брата Тимофея. Плачущие вышли из мрачного своего дома на улицу к приехавшей грузовой машине и, опустив борт, сняли тело покойника, внесли в дом, где обмыли, одели, и Митрофан Афанасьевич побежал заказывать гроб. И теперь ребята Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича сообразили, что завтра наверняка увидят родину, и каждый из них в глубине так обрадовался, как может обрадоваться только малолетнее дитя, когда же старшие из братьев чувствовали себя юношами.

В отличие от хитрых родственников, которые, чтобы избежать мобилизации, имели справки, что больны туберкулезом, Тимофей Афанасьевич находился в действующей армии, но попал в плен и оказался в концлагере. Там немцы выкрутили ему пальцы на руках, а когда он после войны возвратился в Гробово, местная власть стала ему не доверять, как, впрочем, и многим другим, кто побывал в плену. Грамотных же людей не хватало, и несчастного нехотя опять поставили бригадиром в колхозе. Тимофей же Афанасьевич был очень добросовестный работник и однажды поймал одного человека за воровством. И этот негодяй (ему после присудили десять лет, но прошло три года, и он вернулся) так сильно избил бригадира, что Тимофея Афанасьевича положили на грузовую машину и повезли в Октябрь, в больницу; и он там, только его доставили, умер.

Ночью сделали домовину для усопшего, а утром семья Гробовых забралась в кузов грузовика и расположилась вокруг покойника. Вся многочасовая дорога до родины чернела в колдобинах, и покойник скакал в гробу с вывернутыми в концлагере пальцами на руках. На это зрелище жутко было глядеть, и за продолжительное время езды никак невозможно оказалось привыкнуть к нему, что долго потом стояло в глазах. Но когда приехали в Гробово и ребята Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича спрыгнули на родную землю с одеревеневшими ногами, затекшими от неудобного мучительного положения, – несчастным сделалось так же печально, как и после созерцания красоты.

Шестипалая жена Тимофея Афанасьевича, которая уже выплакала все слезы, со смирением встретила неживого мужа. Гроб внесли в дом. Дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича остались одни на улице и тут, освободившись от гнетущей близости покойника, рассмотрели наконец Гробово и чистое небо над родиной, в котором, как и в детстве, толклась светящаяся на солнце мошкара. Все печальнее становилось братьям. Выяснилось без сомнений, что прекрасное Гробово было невыдуманным. Действительно, тут все перед глазами представало в ином свете, чем в Октябре, и даже небо, хотя, казалось, небеса и для разных мест должны быть одинаковы. Так ребята стояли у дома умершего дяди и разглядывали несравненную гробовскую природу, но вид деревни простирался очень странен. Она выглядела брошенной людьми. Вдруг из дома Тимофея Афанасьевича поспешно выбежали, как молодые, родители братьев и завертели головами вокруг, не зная, куда деться, а слезы брызгали у них из глаз, когда, казалось, можно уже было привыкнуть к смерти. Немного успокоившись, Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич побрели огородом на луг, разошлись около речки Сосны в разные стороны и повалились в траву. Шестипалая женщина вышла к племянникам мужа и теперь им взялась припоминать подробности недавних, в войну, смертей их родственников, о которых в Октябре еще не знали. Ребята услышали, что из многочисленной родни у них в Гробове остались лишь бабушка Химка и сама жена Тимофея Афанасьевича, а всех их двоюродных братьев и сестер угнали в Германию. Но едва жена Тимофея Афанасьевича, сжав шестые свои пальцы в кулаки, проговорила последние слова, как появилось на улице шествие иностранцев – судя по отличающей их одежде, и – с чемоданами. Мальчики Гробовы с радостью узнали в них детей Тимофея Афанасьевича, которых тот привозил в Октябрь отрезать шестые пальцы. Переступив родной порог и наткнувшись на гроб, пришедшие заплакали: другого такого отца, который так бы любил своих детей, и обнимал их, и называл «солнышками и красоточками», во всем белом свете никто не видывал. Мальчики Гробовы из Октября вошли в дом дяди вслед за двоюродными братьями и сестрами и поплакали вместе с ними. Тут с красными от слез глазами вернулись Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич, которые – как учуяли их чуткие отпрыски – пахли травой от лежания в ней. Такая росла в Гробове трава!! Марфа Ивановна распаковала съестные припасы, привезенные из Октября, и вся огромная семья собралась у стола обедать, а у самой же хозяйки в доме ничего, кроме картошки, не нашлось. Братья, привыкшие к городу, осмотрелись по сторонам: дом был громадный (на который и Митрофан Афанасьевич давал денег), но пол в доме чернел – земляной. За обедом ребята Тимофея Афанасьевича рассказывали о своей жизни в Германии. В отличие от многих увезенных на чужбину детей, они попали к очень хорошему и доброму хозяину и отдыхали, как на курорте. Работа не докучала им, привыкшим к тяжелому крестьянскому труду, а хозяин внимательно следил, как его работники питаются, как одеты, и приучил их мыться в ванной. Действительно, одеты они были великолепно и выглядели очень хорошо. А босые ноги их матери казались черными от блох. Отвыкнув от деревни, дети Тимофея Афанасьевича не знали, куда девать свои белые руки, и веточками отгоняли мух от пищи. Старшая дочь Тимофея Афанасьевича, Катя, уже была замужем, когда немцы вывезли ее в Германию, разлучив с избранником. И тут объявился он, и преклонился на глазах у всех перед ней, и расцеловал всю. А она сидела с каменным лицом и ни разу не ответила на его поцелуи. Наконец муж Кати увидел гроб и ушел. От множества народа в хате, хоть она была и немаленькая, со временем сделалось душно, и от покойника, раздувшегося от жары, начал распространяться запах. Один из сыновей Тимофея Афанасьевича, не зная, что при покойнике нельзя окон отворять, распахнул окошко, и от свежего воздуха усопший стал расплываться на глазах… Ребят Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича отправили за бабушкой Химкой. Они с облегчением и радостью вышли на жару.

Дети Гробовы из Октября побрели по улице родной деревни. Никто навстречу им не попадался и не мешал их сосредоточенности. Трепетное чувство безвозвратно утекшего времени овладевало братьями, а старшие иногда даже щупали у себя намечавшиеся усы и бороды, когда осматривались по сторонам, не веря собственному зрению. Наконец ребята узнали дом, в котором многие из них родились, и прошли во двор, заросший молодыми кленовыми прутиками, но долго тут не задержались. Окна в доме и двери были забиты накрест досками, на что страшно оказалось взирать. Дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича вышли на высокий берег речки Сосны и увидели на другой, низкой стороне лачужку, в которой жила бабушка Химка, и стали опускаться к мостику из нескольких бревнышек, как вдруг появилась целая куча гробовских детей, одетых как разбойники. Они не смели приблизиться, пораженные необычной для них городской одеждой, например, на младшем из братьев – Ване, родившемся уже в Октябре, – были коротенькие, до колен, штанишки. Тут гробовские ребята издали как стали стрелять камнями! Братья перебежали по мостику через речку и спрятались в бабушкином дворике, в котором гоготало множество гусей. Пушистые гусята были очень нежные, и самый маленький сынок Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича стал с умилением ловить их. Но когда он поймал одного гусенка, гусак как подлетел к нему! – мальчик вместе с гусенком за старшими братьями вскочил на крыльцо, и гусак забежал за ними в сени. «Бросай, Ваня, бросай!» – закричали старшие братья меньшему. Тот отпустил гусенка. Вот тут бабушка их вышла из лачужки и спросила: «Что вы мне привезли?» Она жевала свой медовый пряник, но ничего внукам не дала. Узнав о смерти сына, суровая старуха нахмурилась, но не заплакала и исчезла в глубине домика, закрыв за собой двери. Братья постояли в прохладных сенях, где пахло рыбой и молоком, и вышли во двор. Теперь во дворе вместе с гусями стоял какой-то необыкновенный, с кольцом в носу, бык – непостижимых размеров, произведший на детей Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича неотразимое впечатление; самый маленький ребенок в коротеньких штанишках закрыл глаза от такого чудища и – открыл, когда его вывели к речке и он почувствовал свежесть и услышал журчание.

Сразу же после похорон дети Тимофея Афанасьевича заявили, что в деревне жить больше не будут никогда, и на следующий день вместе с семьей Митрофана Афанасьевича уехали в Октябрь, откуда далее по железной дороге решили добираться до Ленинграда – где вскоре и завербовались на стройку. (Осталась из них в Гробове одна лишь старшая Катя, у которой имелся муж, который очень ее любил, но Катя после Германии очень холодно обращалась с ним, а когда он целовал ее, давала ему пощечины.) Сыновья же Митрофана Афанасьевича и Марфы Ивановны, кроме старшего – Филарета, находящегося к этому времени на службе в армии, и кроме самого маленького – Вани, – только оказавшись в Октябре, тайно от родителей, погруженных в свои невеселые думы, завернули обратно и отбыли на ближайшую к Гробову железнодорожную станцию Кирею на том же самом поезде, на котором приехали.

В черную пасмурную полночь, в дороге отведав для смелости водки, ребята притащились ко двору бабушки Химки, открыли замок в хлеву и обули в лапти быка, причем лапти задом наперед надели, и как взяли быка за кольцо, так он, как миленький, потелепался за ними, почувствовав всю долю свою и необычайное жестокосердие пришедших людей. Сыновья Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича завели далеко в лес, поближе к Кирее, необыкновенного этого бельгийского быка и – зарезали несчастное животное. К утру ребята успели разделать его и поволокли – сколько могли унести – в Кирею на базар, а один из мальчиков остался сторожить в лесу остатки быка от зверя и птицы. Далее: один из братьев взялся продавать мясо на базаре, другие же по очереди носили ему. Так за день они и продали быка, только шкура осталась, которую дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича не осмелились продавать, потому что по ней их могли поймать, но выбросить ее им было жалко, и вместе со шкурой они так же ночью, как и отбыли, прибыли в Октябрь, после чего явились не домой, а на еврейское кладбище, где зачастую ночевали в каменных будках на могилах, когда избегали плетки отца. Под утро меньшего из братьев старшие отправили на разведку посмотреть, что во время их отсутствия происходит дома, а сами лежали на шкуре бельгийского быка в каменной будке, и тут – послышался топот многих ног! Сердца юных Гробовых заколотились, и мальчики, разбив лбы, выскочили через окно этой ужасной будки. На востоке небо зеленело, и луна блестела полная и освещала поле перед кладбищем. За скрывавшими их сосновыми стволами братья увидели, как совсем рядом два мужика вели – никакого не могло быть сомнения – их немецкую корову, которая давала каждый день двадцать пять литров молока – как белая вода. Корова плакала. Она шагала в лаптях. И лапти оказались задом наперед надетые. Корова и мужики повернули от кладбища и вошли в высокую спелую рожь, зашуршав среди стеблей, которые не колыхались перед рассветом. В хлебах образовалась широкая дорожка, которая чем дальше – тем слабее различалась и за холмами пропала вместе со шляпами мужиков и с коровьими рогами. А братья не посмели нарушить того, что показалось им прекрасным, как гроза, и им сделалось немного после жутко печально, и они снова забрались в будку на роскошную шкуру. Но прошел день, а посланный меньшой брат не возвращался. Мрачные мысли заполонили шальные головы. Дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича, как снова наступила ночь, вылезли из будки и не знали, куда им деться, пока не отправились на вокзал вместе со шкурой в мешке и – снова поехали в Гробово.

Неожиданное чувство любви к бабушке Химке вдруг подступило к горлу каждого из них. И множества разных других ощущений возродились в их странных душах, но что конкретное привело их на рассвете к домику бабушки – они не знали. Пришедши в родное Гробово, у самого бабушкиного домика, который тонул в густом тумане от речки Сосны, мальчики испугались судьбы своей – бросились в садик и закопали шкуру быка, а затем залезли на кривые вербы и стали ожидать, когда проснется старушка. Руки и ноги их затряслись, так детям Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича сделалось страшно от жизни и холодно от тумана, который плыл довольно быстро под ними. Вскоре в дыму от реки показался белесый кружок солнца. Братья обрадовались, что сделается теплее и они согреются, а уже зубы их застучали от промозглости. Но благодаря почти не ощутимым солнечным лучам испарений от воды и от земли в ледяной росе стало подыматься немного более, и вдруг братья увидели только дерево, на котором сидели, и – друг друга. Несомненно, они бы не разглядели, как встанет бабушка, но надеялись услышать, так как кругом воцарилась необыкновенная тишина. Скрытое же солнце подымалось все выше и вдруг так засияло прямо в лица сидевшим на дереве братьям, что они беззвучно засмеялись от счастья, и тут же на глазах, за несколько минут космы сырости рассеялись и развеялись, и удивительный, сказочный мир, в котором все сверкало и блистало, открылся перед ними. Но с удивлением братья увидели, что бабушка Химка давно поднялась и ходит по двору, а они не услышали ни одного звука. Вот бабушка открыла какую-то дверь, и вдруг с потрясающим окрестности гоготом и хлопаньем крыльев гуси вылетели из птичника, так что от неожиданности ребята чуть не свалились с дерева на несущуюся к реке стаю с распростертыми белыми и серыми крыльями. Бабушка Химка скрылась в домике, и братья стали съезжать на землю по мокрым наклоненным стволам. Но когда они в зеленых сзади штанах опустились вниз, сделалось им печально, как всегда бывало в подобных случаях после созерцания чего-нибудь очень красивого.

Когда они вошли в дом, затаив дыхание, – старушка ничем не занималась по хозяйству, а сидела у окна за маленьким, с ободранной грязной скатертью столиком и читала вслух толстую книгу, страницы которой не то что пожелтели, а сделались как горчичники. Она бормотала непонятные молодым Гробовым священные слова и не удивилась их приезду, а братьям сделалось ясно, что это ее основное занятие в теперешней жизни. Тут послышался рокот мотора, и через утренние еще запотевшие окна старая Химка и дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича увидели у лачужки автомобиль – не легковой и не грузовой, – из которого вышли люди в странных полувоенных костюмах. «Кто это приехали?» – подумала вслух Химка и медленно выползла во двор, вытащив и жуя медовый пряник из прошлой жизни.

Когда явившиеся ворвались в домик – братьев Гробовых они не увидели, но тут же догадались и бросились на полусгнивший черный пол, и из-под кроватей вытащили за ноги несчастных, которые вспоминали священные слова, но припомнить ничего не могли. Детей Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича уже сводили с крыльца к машине, когда старушка еще только поднималась за вошедшими в дом без спроса, и внуки с бабушкой успели обменяться влюбленными взглядами… В садике сыщики копали яму и – вытащили закопанную красную шкуру украденного бельгийского быка.

Глава шестая

В отличие от детей Тимофея Афанасьевича, дети Георгия Афанасьевича в Германии работали на ферме, доили коров, и ничего «блестящего» их не ожидало, чего им было обещано. Когда скитальцы вернулись в Октябрь и пришли домой, сошедшая с ума мать узнала своих питомцев. Человеческое чувство появилось у нее на лице, и она с болью стала называть детей по именам, но несчастная не помнила, куда ее чада уезжали и зачем, – она как бы очнулась после долгого сна. Воспоминания вызвали такое напряжение ее нежных душевных сил, что мрак опять поглотил ее разум; животное выражение, которое в человеке всегда бывает безобразно и страшно, возродилось на страдальческом лице. Прояснение длилось всего несколько минут. Дети ее отшатнулись, ужаснувшись. Сам Георгий Афанасьевич мрачно взирал на происходящее, мало обрадовавшись такой встрече.

Странную он повел жизнь, вернее, уже давно так существовал. Он даже нисколько не поинтересовался, чем занимались его дети в Германии, какие у них там возникали радости и горести, и не полюбопытствовал, что далее они собираются предпринимать. Теперь Георгий Афанасьевич сам не знал, что его собственной персоне нужно или что вообще необходимо человеку. Единственное, что доставляло ему некоторое душевное успокоение, это когда он кормил жену и убирал за нею. Когда она кушала или просто так сидела перед ним, на какое-то время успокоившись, он выискивал в ее огрубевших чертах проблески того света, который озарял ее лицо прежде. Но когда Георгий Афанасьевич смотрел на жену пристально и с участием, она в эту же минуту могла как поцеловать его, так и убить, совершенно бессмысленно вращая слезящимися глазами.

Все чаще и чаще, пользуясь тем, что и дети могли поухаживать за матерью, «американец» выбирался из еврейского особняка и брел по грязной улице, выложенной булыжником, а за ним оставались бесчисленные деревянные домики с жалкими садами, заборы, ворота, столбы, все – скученное, что его особенно утомляло и истощало; и при встречах с людьми он опускал глаза, не желая видеть знакомых, которые бы ему напоминали о прошлом.

Когда Георгий Афанасьевич выходил в поле, а постройки превращались в призрачную от голубизны воздуха стену, всему его существу становилось легче и радостнее, и он начинал быстрее шагать, чтобы уйти подальше от назойливого гула, в который собирались все звуки города. Вскоре «американец» незаметно для себя оказывался наедине с природой и забывал про все, что его тяготило… Шелест трав, тростников, лепетанье листьев на деревьях и кустарниках – когда никого из людей не было рядом – приводили его в восторг. Чистый воздух придавал легкости уму, когда ничего не думалось от благодати, разлитой куда ни кинь взор. Самый маленький цветок поражал совершенством и издавал благоухание, которое развеивал ветерок и смешивал с другими запахами. Но все эти красоты скоро отступали перед Георгием Афанасьевичем, ибо он являлся сюда не наслаждаться. «Американец» начинал беседовать сам с собой – только вдали от людей он мог позволить себе эту свободу, боясь в городе пуще остальных собственных детей, опасаясь, что они могут его, как и жену, признать сумасшедшим. А безумия «американец» очень начинал бояться, по своей несчастной супруге великолепно представляя, что это такое. И хотя перед ним возникли сложнейшие вопросы, которые предстояло каким-то образом разрешить, и решить как-то непостижимо либо действительно сойти с ума, однако Георгий Афанасьевич не вел разговора с самим собой на волнующие его темы, а молол какой-то вздор, что напоминало лепет ребенка, играющего в песке. Но, может быть, расхаживание среди мелколесья и кустарников и пустословие необходимы ему были для созревания беспокойных его мыслей, которые тяжко ворочались где-то в глубине, когда он смеялся сам с собой. На природе, в просветленном настроении, – будто после воспоминаний детства, возвращающих его к утонченному состоянию души, – «американец» особенно страстно хотел новой какой-то жизни, которую он, правда, весьма смутно представлял, и – маленьких детей, созданных для иного. И, возвращаясь, бредя обратно по городу, среди прохожих выискивал Георгий Афанасьевич женщин, и когда он видел юбку, у него все внутри замирало, и он робко и в то же время сумрачно заглядывал в испуганные глаза, ужасаясь каждый раз, что при живой супруге ищет себе даже не женщину, а именно жену. Но очень редко он видел красивые лица, да и те чаще всего ярко напомаженные и разукрашенные, – среди побуревших и почерневших от дождей и сырости деревянных столбов, заборов и уродливых строений – казались масками и были лишены благородства. И, когда Георгий Афанасьевич подбредал к еврейскому угрюмому своему жилищу, делалось на душе его необыкновенно тошно, будто он что-то потерял – наиважнейшее, но не может вспомнить что.

Вскоре дочка его вышла замуж, и хозяин увез ее далеко – видимо, ей так же страстно хотелось новой, иной жизни; со стариком и с сумасшедшей остался маленький невзрачный сын, закончивший в Октябре бухгалтерские курсы и вступивший в партию, без которой по тем временам и шагу невозможно было совершить. Поседевший до снежной белизны Георгий Афанасьевич уже давно не волновался, и не переживал за своих детей, и не вмешивался в их жизни, так как сам постоянно находился в мучительных и почти беспросветных сомнениях по любому поводу, чего прежде с ним не случалось. Но сын его пребывал в таком возрасте, когда имеют ясное представление обо всем на свете и тешатся идеалами, которые непрерывно и естественно сменяют друг друга. И он умудрился приглянуться начальству, и отпрыска Георгия Афанасьевича назначили в городе директором маслозавода! И немудрено, что сын «американца» выделялся среди прочих своих товарищей, которые ручку не умели держать в руках, – люди кругом тогда жили малограмотные, а молодой Гробов знал, например, что слово «секретарь» пишется с мягким знаком, и поэтому слово «директор» тоже писал с мягким знаком – «директорь», – каких тонкостей и само начальство в Октябре не освоило.

И вот однажды, направляясь за город, бредя по улице и смотря в землю, желая как можно скорее выбраться из Октября на свободу, Георгий Афанасьевич нечаянно поднял глаза и остановился перед деревянными воротами, на которых жидкой краской, с потеками, было намалевано: «МОСЛАЗАВОТ»; ниже – другой краской и тоже с потеками: непристойное ругательство; еще ниже, по-видимому, детской мальчишечьей рукой нацарапали мелом: «ВОРВАРА И НАДЯ ДУРЫ ОБЕ». Ворота оказались полуоткрыты и скрипели на ветру. Георгий Афанасьевич шагнул за них и предстал перед большим сараем, из которого раздавались удары маслобоек и пение. «Американец» заглянул внутрь: под тусклыми электрическими лампочками сидели женщины и вручную били масло. Над ними черной тучей жужжали мухи и назойливо лезли во рты поющим. Сперва Георгий Афанасьевич и не заметил сына, который затаился в темном углу на соломе – в белом переднике, – чтобы не обрызгали, и тосковал, наблюдая, как работницы мнут масло в стройных бочонках. На «американца» никто не обратил внимания. Он пробрался среди маслобойщиц к сыну, отмахиваясь от мух, и оглянулся, чтобы посмотреть, куда взирает его наследник. Ближе остальных к нему восседала – иначе и сказать нельзя, – и не била масло, а показывала, как она его бьет, – самая красивая и пышная девица, которая даже в этой убогой обстановке сумела расцвести. Она соизволила мельком глянуть на Георгия Афанасьевича – и – как! Несколько минут прошло, покуда он оправился от презрительного взгляда красавицы. У Георгия Афанасьевича, искренне восхищенного, вырвалось – обращенное к сыну: «Скорее же ты женись на ней!» – когда он зарекся что-либо советовать своим детям.

А сын Георгия Афанасьевича и женился на этой девице. Однако спустя некоторое время после свадьбы на лице у директора маслозавода утвердилось выражение какое-то немного удивленное или растерянное, потому что самая красивая девушка очень быстро превратилась в чудище, а не женщину: зад у нее разросся в метровый, а голова раздулась круглая, как луна. Жена директора решила не появляться на маслозаводе и даже на улицу не выходила из еврейского особняка, в котором уже проживала, и вскоре, по мере того как продолжала толстеть, запретила мужу приводить гостей, чтобы никто не увидел ее, а сама даже не выходила подышать свежим воздухом, ибо тогда аппетит ее разгорался необыкновенно, но тем не менее любила себя разглядывать в зеркале.

Эта роковая перемена внешности красавицы произвела исключительное воздействие на мысли Георгия Афанасьевича; она послужила каким-то сторонним ненавязчивым толчком, от которого беспорядочные мысли чудно и легко складываются в гармонию или истину. Георгий Афанасьевич уразумел, что каждому предопределена своя судьба, каковой не избежать. Эта истина, свидетельствовавшая об устройстве всего в мире, замалчивалась при новой власти долгие годы и теперь открылась Георгию Афанасьевичу благодаря фантастическому напоминанию в образе растолстевшей снохи. И такое наглядное представление о бренности и быстротечности земного для осознающего вечное «американца» послужило для беспокойного ума, как ни странно, отрезвляюще. Теперь Георгий Афанасьевич, рассуждая о минувшем, понимал, что иначе, по-другому в его собственной несчастной жизни и быть не могло, что пройденный им путь самый благоприятный из всех возможных для него. И даже события – ужасные – спасали его, может быть, от судьбы еще более жестокой. И, может быть, подготавливали для него радость, которая не возникнет, если ей не будут предшествовать испытания; и – даже, возможно, радость не для него, а для кого-то. Со всеми этими размышлениями страдающему человеку не так легко согласиться, особенно когда жить становится невыносимо, но у человека, кроме смирения, нет иного пути – единственно отрадного. Таким образом, Георгий Афанасьевич оказался на повороте судьбы своей и всей своей жизненной философии.

В Октябре наконец построили сумасшедший дом, и Георгий Афанасьевич отвез свою бедную жену в это заведение и теперь каждую неделю по определенным дням вместе с сыном отправлялся на свидание. Несчастную приводили в специальную комнату, где муж и сын ожидали ее, но она их не признавала, а только раздевалась донага и обратно одевалась, и тут же снова сбрасывала все с себя; при этом от беспрерывного одевания-раздевания казенная одежда очень быстро превращалась в жалкие лохмотья. Сын, после неудачной женитьбы пристрастившийся к спиртным напиткам, всегда в такие дни набирался так, что еле стоял на ногах, и танцевал перед матерью, иногда падая и тотчас подымаясь, как ванька-встанька. А в это время растолстевшая жена его, оставшаяся в мрачном особняке, торжествовала одна, также сбросив с себя все одежды, и, обнаженная, рассматривала себя в зеркалах, и от вида огромного своего белого тела ей становилось светлее на душе; а соседским детям, забравшимся на деревья, окружавшие бывшее еврейское жилище, и заглядывавшим в окна, – жизнь казалась прекрасной, но как только они опускались на землю, – почему-то печальной.

Как усердный работник, сын Георгия Афанасьевича продвигался по службе, и вскоре партия его послала на строительство в далекие края, и несчастный уехал из Октября со своей толстой женой. Оставшемуся же одному Георгию Афанасьевичу все хуже приходилось в удручающем его невеселыми воспоминаниями городе. Правда, теперь старику никто не мог помешать разговаривать самому с собой, и можно было не утруждать себя, выбираясь на природу. И днем и ночью, со страстью Георгий Афанасьевич стал задавать себе разнообразнейшие вопросы и пытался отвечать на них, но со временем старик Гробов почувствовал за своими плечами НЕКОЕГО, который никогда ничего не высказывал, но незримое присутствие ЕГО ощущалось с каждым днем все бесспорнее. Все более душой впадая в детство, что, впрочем, свойственно старикам, Георгий Афанасьевич почувствовал свою беспомощность и зависимость от ВСЕГО – как маленький ребенок. И, как ребенок, однажды, может, первый раз во взрослой жизни, заплакал и взмолился. И вот – в слезах он понял, в чем его спасение. Георгий Афанасьевич явился в детский дом, и взял себе девочку на воспитание, и уехал из города, но и на родину пока не возвратился… И, разумеется, письма от уехавшего сына получить никак не мог, которое вскоре передали его брату Митрофану. В письме оказались всего лишь такие строки, написанные, по вероятности, чьей-то чужой рукой:

«ТАМ БЫЛИ ОДНИ БЫКИ И КОРОВЫ И НЕ МОЖЕТ ЧТОБЫ ПРИЕХАТЬ СОБРАТЬ ДЕНЕГ НА БИЛЕТЫ».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.