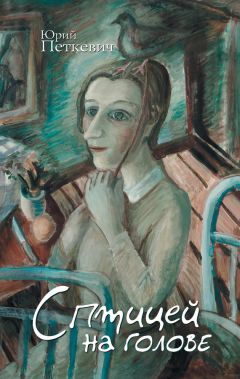

Текст книги "С птицей на голове (сборник)"

Автор книги: Юрий Петкевич

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)

Рассказ третий: Одному в пустыне

– Подожди меня, Павлик, – сказал.

Сажусь на чемодан и смотрю, как дядя с каждым шагом исчезает в темноте.

– Нет! Мне скучно, – кричу, – я пойду с тобой!

– Ладно, – соглашается, – если никому не расскажешь…

– Странный ты какой, дядя Эдик, – удивляюсь.

Пробираюсь за ним в бурьяне. Дядя внимательно посмотрел на меня:

– Зря, – говорит. – Выпачкаешься.

– Пусть, – говорю.

– Ладно.

За кустами достает из пиджака бутылку. Я отвернулся. Слышу, как булькает у него в горле. Знаю: она горькая, но понимаю его, иногда я понимаю. Поворачиваюсь, когда он грызет корочку.

Я говорю:

– В чемодане есть курица.

– А, – машет рукой.

Я говорю ему:

– Напьешься.

– А, – машет.

– А мне, – напоминаю, – опять к бабушке.

– Много ты, Павлик, рассуждаешь, – говорит.

Переходим на другую сторону железной дороги. Впереди прожектора, и, может, поэтому – здесь, где мы переступаем через рельсы, темнота сгущается, а дальше, за прожекторами, – совсем густо, черно.

– Смотри под ноги, – напоминает дядя.

А сам все больше – по сторонам, и я – хотя не двигаю головой, – но глаза у меня, как у зайца. За заборами стена. В окнах электрический свет и ходят люди. Что-то говорят между собой – не слышно. Идем от одного окна к другому. Я здороваюсь с теми, кто в окнах. И вот тени – от нас, с каждым шагом вырисовываются ярче. Еще прожектор. Я зажмуриваюсь от яркого света в глаза, вдруг он меркнет и вырастает синева шатром над головой.

– Ты хоть знаешь свою фамилию? – интересуется дядя Эдик.

– Да, – отвечаю, потом: – Нет!

– Тебя не поймешь, как и их всех, – говорит.

– Да, – тогда говорю.

– Надо еще выпить, – останавливается.

– Тебе нельзя пить, – говорю. – Ты уже шатаешься.

– Это от вчерашнего, – объясняет, – расшатало.

– Ты совсем медленно идешь, – говорю. – Мы не успеем на поезд.

– Иди быстрей, – подталкивает, – и занимай очередь.

Я побежал. Уже светло, и я теперь не боюсь. У вокзала оглянулся. Дядя Эдик стоит у забора. Нет, все-таки идет! Как он шатается! Только почему без моего чемодана? А вон еще кто-то рядом, с чемоданом. Лучше ничего не думать и не оглядываться!

На вокзале полно народу. Подхожу к кассе. Очередь быстро продвигается. Без конца хлопают дверями, и я каждый раз оглядываюсь. Вынул деньги и считаю. Женщина сзади заглядывает, наклонилась:

– Мальчик, ты тоже за билетом?

– Да.

– У такого маленького – такие деньги? – изумляется.

– Я большой, – говорю, но она отвлекла меня; я сбился со счета и готов был расплакаться – тут увидел незнакомого мужчину с моим чемоданом.

– Не в эту кассу стоишь, – сказал незнакомец.

– Почему?

– Здесь на электричку.

В другой кассе ни одного человека. Наконец и дядя Эдик приплелся. И сразу – к другой.

– Детский – на 7:35. – Машет мне: – Давай деньги.

– Один детский? – переспросила продавщица.

– Один, – повторил дядя Эдик. – А что?

– Ничего, – сказала, потом объявила: – 49-й на 7:35 отменили.

– Отменили? – не поверил. – А следующий?

Вышли из вокзала на другую сторону. На перроне уже светло. Ожидающие электрички выстроились на самом краю платформы. Их лица – серые; я заглядывал в них, в каждое из них, – по очереди люди поворачивались ко мне и тут же устремляли глаза дальше. Над горизонтом появился алый полукруг солнца, а когда оно выкатилось, – глаза у людей заблестели ярче. Я глубоко вздохнул – так вздохнул, что незнакомец с чемоданом остановился и обождал меня. И дядя Эдик внимательно глянул мутными слезящимися глазами.

Мы еще немного прошли, и я увидел на земле спиленный тополь. Я попытался представить необыкновенную пилу, которой спилили огромное дерево, но не мог представить. Внутри ствола зияла пустота, как ночь. Обрубленные ветки свалены были в кучу и успели завянуть. Ранним утром пронзительно запахло терпким запахом умирающего дерева, и мне стало жалко его, себя жалко и еще маму.

– Давно его надо было спилить, – пробурчал дядя Эдик.

– Да, – поддакнул незнакомец, – пассажиры жаловались…

– А кому дерево мешало? – поинтересовался я.

– На нем было много вороньих гнезд, – начал объяснять незнакомец, оглядываясь.

С той стороны, где солнце, показался электропоезд. Стремительно он приближался; наконец затормозил и остановился – двери в вагонах раскрылись, и перрон за одну минуту опустел.

– Ну и что? – не понимаю.

– Короче, – сказал дядя Эдик, – вороны летали и какали на пассажиров, и мне, – вспомнил, – однажды насрали на шляпу.

– Когда это ты носил шляпу? – удивился незнакомец.

– Носил, – подтвердил дядя Эдик, достал из кармана бутылку и передал незнакомцу. – Шел в туалет, как и сейчас.

Подошли к домику с распахнутой настежь дверью, над которой буква «М».

– Лучше было бы, – сказал я, – чтобы они какали, – и я ощутил, чего не хватает этим утром, а если привык к чему-то – уже внимания не обращаешь и, когда это перестает быть, а все на свете когда-нибудь перестает быть, – сразу этого не замечаешь, только чувствуешь грусть и пустоту внутри себя. Потому что внутри – то, что снаружи.

Так я думал, а незнакомец пил из бутылки. Двери в электричке закрылись, и она засвистела, набирая скорость. Я наблюдал, как мелькают окна, и видел в них пассажиров, которые завидовали, конечно, этому с бутылкой.

Когда дядя Эдик вышел из туалета, на ходу застегивая ширинку, рельсы еще гудели.

– Эх, присосался, – сказал он незнакомцу, наступая с хрустом на обрубленные ветки. – Оставь немного.

Незнакомец передал ему бутылку и засмеялся. Как быстро он опьянел, подумал я, а дядя Эдик поднес бутылку к глазам и через стекло посмотрел на солнце, потом губами обнял горлышко, задрал голову и одним глотком прикончил.

– Чего смеешься? – спросил он у незнакомца и насадил пустую бутылку горлышком на обрубок сука.

Вдруг незнакомец будто опомнился – лицо у него осунулось и почернело при поднимающемся все выше солнце, и тени от предметов на земле отбрасывались короче и чернее, или синее, – и, не попрощавшись с нами, он пошел дальше.

– На самом деле, – говорю, – не надо унывать.

– Ты так думаешь? – ухмыляется дядя Эдик.

Прогулялись по пустому перрону, вошли в одну дверь вокзала, а в другую вышли, перебрались через рельсы и оказались на той самой дорожке, по которой шагали час назад. Теперь при ярких солнечных лучах все переменилось, и у людей, что встречались на пути, были не чайники на плечах, а лица: у каждого – свое, и с каждым я здоровался. Один из них, без глаза, остановился и протянул руку. Я тоже протянул свою. Потом одноглазый поздоровался с дядей Эдиком.

– Это твой сын? – показал глазом на меня.

Дядя Эдик нагнулся и обломал высохшую на корню стеблинку, засунул в рот и, откусывая от нее, по кусочку выплевывал.

– Да.

Одноглазый выпялился на меня, и я осторожно посмотрел ему в глаз, потом в сторону – на прохожего.

– Зачем это мы, – сказал одноглазый, – загородили дорогу, – и свернул прямо в бурьян, оглянулся: – Чего стоите, веселее, – и я вслед за ним шагнул, но тут загрохотал поезд, и дядя Эдик закричал:

– Дура! Ай-я-яй, что за дура!

Глядя, как мелькают вагоны, я вертел головой и думал, почему дядя кричит поезду: дура!

– Веселее! – звал из кустов одноглазый, но дядя Эдик орал всякие нехорошие слова, и когда поезд прогрохотал дальше, повернулся ко мне:

– Это наш поезд, – объяснил. – Кассирша – дура!

Поезд у вокзала остановился. И я смотрел на поезд, на котором должен был уехать, а я – тут, издали наблюдаю, недоумеваю, но не грущу, только не понимаю многих чувств, которые появились сейчас во мне.

– Можно я пройду к забору? – спросил у дяди, почувствовав, что хочу побыть наедине с собой.

– Иди, – разрешил он, глядя, как мой поезд тронулся с места и стал удаляться, и тогда сам шагнул к одноглазому.

Тот вопил:

– Веселее! – доставая из саквояжа бутылку.

Я начал подниматься по откосу, мимо куч с мусором, и – чем выше поднимался – становилось радостнее жить, и, когда я ухватился за забор и оглянулся с высоты, – подумал о маме – и чуть не заплакал, не знаю почему. Рядом, у забора, стояли старые липы и клены – они устремились в небо и шелестели над головой. За железной дорогой шумели другие деревья; дальше находилось озеро, на нем поднялись волны такого яркого цвета, что я навсегда запомнил это утро – синее не бывает. Еще подумал, что мог уехать на поезде, который недавно ушел, – а я околачиваюсь на горе под старыми липами и кленами у забора, внизу дядя с одноглазым пьют вино; и – подумал еще, что, если бы уехал, – этого всего не было; и я подумал: хорошо, что так получилось – получилась непонятно почему радость, почувствовал себя так, будто умер – и ожил. Я осознал: когда люди умирают – они вовсе не умирают, просто уезжают опять к бабушке, а я по какому-то недоразумению, может, действительно, кассирша – дура, как кричал дядя вслед поезду, и только по этой причине, я живу там, где должен был умереть. Я обрадовался и тихонько засмеялся. Испугался, что засмеялся, и уже сожалел об этом, не хотел смеяться, но дядя Эдик услышал внизу и позвал меня. Я не хотел откликаться; он еще раз крикнул мне, потом я увидел, как дядя Эдик ударил одноглазого и тот схватился рукой за лицо. Дядя стал подниматься к забору. Издали я услышал тяжелое его дыхание, он еще что-то бормотал, и, когда поднялся по откосу, я разобрал:

– Ай-я-яй! Какая дура!..

Вдруг дядя почувствовал мое присутствие и поднял голову. Я не знал, что сказать ему, и тогда улыбнулся, когда на лице его одно было выражено отчаяние. И я сказал ему:

– Ты забыл чемодан.

– Ах да, – опомнился дядя Эдик и с прежним выражением на лице начал спускаться вниз – и никак не мог отдышаться.

А я ждал, пока он спустится к железной дороге и поднимется обратно с чемоданом. Дядя наконец поднялся и сумел улыбнуться:

– Дай, пожалуйста, еще пятьдесят рублей.

Несмотря на жалкую ухмылку, в нем проскользнуло то, что увидел я в самом чистом виде, без улыбочки, когда он поднимался после того, как ударил одноглазого и кричал самому себе: дура! Я достал из кармана деньги, но мелочью пятьдесят рублей не набралось, протянул ему сто рублей.

Мы прошли вдоль забора, через дырку оказались в саду, и я набил карманы яблоками, а за яблонями стоял ржавый комбайн. Дядя Эдик зашел за него, расстегивая ширинку. Пока он писал, я съел несколько яблок. Потом он первый, а я за ним направились по стежке к железным воротам, которые никогда не закрывались.

Сразу за воротами – шоссе; напротив – магазин. На ступеньках – ведро с черной водой и тряпкой; рядом уборщица разговаривала с мужчиной в рваной телогрейке. Мы поднялись на крыльцо. Дядя Эдик пропустил меня вперед – в магазине пахло только что вымытым цементным полом; мне расхотелось идти по нему, и я повернул обратно.

На крыльце ни ведра, ни уборщицы уже не оказалось, и я один ел яблоки. Потом заметил мужчину в рваной телогрейке. Околачивается у железных ворот напротив и смотрит на меня. А когда я посмотрел на него – отвернулся. Едва дядя Эдик вышел из магазина, этот мужчина подскочил к нему. Дядя Эдик поставил чемодан и вынул из кармана сдачу… Когда мы немного отошли от магазина подальше, дядя, оправдываясь, признался:

– Я ему должен…

– У нас еще много денег, – говорю. – Ты не беспокойся.

– Я не беспокоюсь, – пробормотал он.

– Что это за круги? – спрашиваю.

Он посмотрел на чемодан.

– Эти? – показал. – На него ставили бутылку. – Рукой – по кругам, но они засохли, плюнул на них, еще потер, только размазал. – Ладно, потом вытру, – руку – о штаны. – Так ты говоришь: мама не встретила.

– Да, – говорю, – то есть не совсем так.

– Понятно, – говорит. – Но ты хоть знаешь адрес дяди Жоры?

– Нет, – отвечаю. – Бабушка посылала маме телеграмму до востребования.

– Да-а-а-а, – протянул.

– А чего ты берешь в голову? – интересуюсь.

– Я как раз не беру, – отвечает. – Я просто хочу разобраться.

– Так чего лезешь ко мне в душу, – говорю. – Разве ты не знаешь, что я опять еду к бабушке?

– Ах, какое прекрасное место! – воскликнул дядя Эдик. – Разве можно пройти мимо? – свернул к реке, и я за ним. На другой стороне – многоэтажные дома, трубы и набережная. – С этой стороны нас не видно за кустами, – объясняет. – А с той – если милиция и заметит – только через мост, а это слишком большой крюк, – и дядя достал бутылку из чемодана и помахал ею другой стороне, засмеялся – иногда и я так смеюсь, потом спохватился: – Я тебе конфету купил, – протягивает.

Разворачиваю ее, но после кислых яблок от конфеты заныли зубы. Правда, быстро перестали, потому что здорово находиться рядом с дядей, когда он в таких прекрасных местах пьет водку.

Я говорю ему:

– Закусывай.

Он машет:

– Ладно, – но все же открывает чемодан и отламывает хлеба.

– Не ладно, – говорю, – после водки надо хорошо закусить.

Дядя Эдик еще выпил из горла, а я не смотрю, чтобы он не поперхнулся, смотрю на реку – и ничего лучшего нет, чем наблюдать, как течет вода в погожий день; когда оглянулся – жует.

– Вот так, – говорю, – а то попробуй потащи тебя.

Он усмехается и с набитым ртом спрашивает:

– А ты?

– Не хочу.

– Это же твоя курица.

– Она такая же моя, как и твоя, – говорю.

– Нет, – кусает. – Ее купили для тебя, а я съем.

– Пока не хочу есть, – говорю, – а захочу – купим. Деньги есть, – проверил в кармане, – ешь. – А я после конфеты мясо не хочу, – повторяю.

Дядя Эдик спустился к воде, моет жирные руки, еще жует:

– Когда я не хочу думать, что будет потом, я пью водку.

– Это твое дело, – говорю. – Я же тебе не запрещаю!

– Да ты и не можешь мне запретить, – возвращается; остатки еды положил в чемодан и закрыл его.

– Никто не может никому запретить, – объявляю. – И мне – ехать туда и обратно!

– Да, – говорит. – Ты это понимаешь, а они этого никак не могут понять.

– Они просто думают о себе, – говорю. – Они слишком много думают о себе, даже когда думают обо мне, и ты – тоже; все вы – все равно думаете о себе. Куда ты? – удивляюсь.

Дядя Эдик с чемоданом спускается к воде, плещет ею на засохшие круги от бутылки, трет пальцами, и вода скатывается с кожи крупными каплями на камни у берега. Потом поднимается и смотрит на часы, а вымытый бок чемодана блестит на солнце, как стеклянный.

Переходим по мосту через реку. У перил нагнулся рыбак с удочкой. Дядя Эдик останавливается.

– Дай мне половить, – попросил.

– Пошли. – Я тяну его.

– Нет, Павлик, я хочу угостить тебя рыбой, – говорит заплетающимся языком. – Дай удочку, – продолжает.

– Пошли, – я говорю и сам иду – надеюсь, что дядя Эдик пойдет за мной, – иду по мосту один, но шагов сзади не слышу и, когда перешел на другую сторону речки, оглянулся: дядя все еще разговаривает с рыбаком – о чем, конечно, не разобрать; тогда я заорал: – Скорее! – и себе: – Как ты мне такой надоел!

А он выхватил у рыбака удочку, переломал ее на колене и швырнул в воду. Я отвернулся, чтобы не видеть, как его сейчас сбросят с моста, и заплакал. Сквозь слезы вижу: идет навстречу мама под ручку с каким-то дядей, но я почувствовал, что и этот дядя – не тот, за которого она собирается замуж. Тут я услышал сзади шаги дяди Эдика и перестал плакать, а мама выдернула свою руку и что-то сказала этому человеку – он повернулся и стал переходить через дорогу на другую сторону. Мама подбежала ко мне.

– Почему ты не уехал к бабушке? – удивилась. И тут же: – Ладно! – И другим голосом спросила у подошедшего дяди Эдика: – Что случилось, почему Павлик плачет?

Дядя не стал отвечать – засмеялся, обнял ее и стал целовать, а я отвернулся к мосту, но рыбака не увидел и решил, что тот спрыгнул за удочкой.

– Почему… плачет!.. – опять повторила мама, уклоняясь от поцелуев, но все же не отталкивая дядю Эдика, и получалось, будто она подставляла под его губы то одну, то другую щеку. – Довольно, – сказала она хмурясь, заметив, что я смотрю неотрывно на нее. – Хватит! – и повела плечом так, что дядя чуть не упал.

Тем не менее дядя Эдик был очень доволен собой и не заметил, как она его оттолкнула.

– Старик, – обратился он ко мне в самом что ни есть наилучшем настроении. – Давай эту бабу сводим в кабак. Тут рядом есть один… – продолжал дядя Эдик, подмигивая мне. – На втором этаже, если найдутся места, очень хорошо будет, – сказал. – А в такое время места должны быть…

Через несколько минут мы сидели втроем за одним из столиков на плоской крыше какого-то сарая, может быть, даже гаража, скорее всего – бывшей столовой или пивной, но теперь это заведение называлось рестораном, внизу играла музыка; конечно, тут произведен был ремонт, но все равно чувствовалось, что здесь было раньше, и пахло собаками.

Дядя Эдик взял в руки меню, полистал его и передал мне.

– Тебе интересно будет в нем разобраться, – сказал, не сводя глаз с моей мамы.

Дядя хотел что-то ей сказать, но, видимо, не находил слов и молчал, только смотрел на нее восторженно, и она не вынесла его взгляда, пауза слишком затянулась, официант не подходил, и мама сказала вроде бы обычные слова: хорошая погода, но, действительно, погода – хорошая, и лучше слов не найти, когда требуется что-то сказать.

Я держал в руках меню, отпечатанное на глянцевой толстой бумаге, и, когда переворачивал страницу – на солнце она сверкала, так что больно было глазам.

Мама заметила, что можно пересесть за другой столик под зонт, но дядя решил:

– Не будем д-д-д-дергаться, – начал заикаться, но справился с собой и продолжил, глядя на маму, а потом в небо: – Да, сегодня день… – едва выговорил: – Великолепный! – Но все же выговорил и еще раз повторил без запинки.

Тут подошла официантка, я передал дяде меню, но он не стал в него смотреть, а спросил у мамы:

– Будешь вино или водку?

– Вино.

– Какое? – начала выяснять официантка.

– У вас есть бужоле? – спросила мама.

– Нет.

– А бордо?

– Извините.

– Зина! – посмотрел на маму с укоризной дядя и тут же – официантке: – Принесите ей стакан – чего есть, что-нибудь подешевле, мне сто пятьдесят грамм водки, а ему, – показал на меня, – тоже чего-нибудь…

Официантка повернулась ко мне:

– Что будете пить?

Первый раз в жизни ко мне так обратились – на «вы», именно в этот день, действительно, день был не из обыкновенных, это чувствовалось во всем, даже в этом, и я ответил:

– Водку.

Официантка будто не услышала.

– Чай, кофе, сок, минеральную воду? – перечисляет.

– В таком случае – ничего, – отвечаю.

Официантка пометила у себя в блокноте и еще спросила:

– Какие закуски?

– Павел, – сказал дядя, – ты выбрал? – и опять швырнул глянцевую бумагу.

Все смотрели на меня; долго не думая, я ткнул пальцем и прочитал.

– Что? – удивилась официантка, а мама засмеялась.

Я повторил. Мама засмеялась громче, и люди, которые только что поднялись на крышу, мужчина и женщина, не зная причины, тоже нехотя улыбнулись; лишь дядя Эдик нахмурил брови, а я готов был расплакаться.

– Виноград с селедкой? – переспросила официантка.

– Что? – удивился я и наконец понял. – Нет, – прошептал, – не виноград, а винегрет.

– Что еще?

Я молчал. С меня было достаточно. Дядя Эдик сказал хрипло:

– А на закуску, – наморщил лоб, – на двоих нас, – показал на маму, – на двоих плавленый сырок.

Официантка не удивилась и спросила:

– Какой? У нас несколько видов.

– Самый дешевый, – сказал.

– Все? – спросила официантка и, не дожидаясь ответа, перешла к другому столику.

– Что еще скажешь, Эдик? – спросила его мама.

– Что? – не понял он ее.

– Ладно, – сказала она.

– Зина, – сказал дядя и сразу одним ее именем выразил очень много, после чего не нужно вспоминать прошлое.

Я опять подумал, как хорошо сейчас, но так долго нельзя думать, и улыбка на лице у мамы растаяла – ее лицо вытянулось, и она вздохнула, повернувшись ко мне.

– Не молчи, пожалуйста, – попросила. – Скажи хоть что-нибудь…

Я, конечно, смутился – особенно от ее «хоть что-нибудь», и не знал, куда девать руки.

– Опять еду к бабушке, – начал я и не знал, как продолжить, взял тогда со стола соломенную тарелку, предназначенную для хлеба, но хлеба в ней не оказалось, и я надел тарелку на голову вместо шляпы.

В это время пришла другая официантка с подносом, я смутился еще сильнее, почувствовал, что покраснел, горю, и снял с головы тарелку, опустил ее опять на стол и стряхнул крошки с волос на скатерть.

Официантка подала винегрет с селедкой, дяде Эдику – стакан с водкой, маме – бокал вина и еще плавленый сырок, затем положила в соломенную тарелку несколько кусочков хлеба.

Дядя взял стакан и, откинув голову назад, так что волосы взметнулись, выплеснул содержимое себе в глотку, а когда официантка спустилась на первый этаж, открыл чемодан, где хранилась недопитая бутылка, налил еще и вытащил курицу.

Тут появилась другая официантка, подошла к зонту, под которым целовались мужчина и женщина, и начала с подноса выставлять на стол тарелки, рюмки, стаканы, – наконец подошла к нам и заявила, что нельзя приходить со своими продуктами.

Дядя Эдик ел курицу и с полным ртом пробубнил официантке:

– Хорошо.

Она возмутилась:

– Не хорошо, а я позову директора!

– Отлично, – повторил дядя и опрокинул еще рюмку, затем выбросил кости в сторону не глядя.

Я прислушался и поднялся. Подошел к краю крыши, взялся за перила одной рукой и с куриной ножкой в другой склонился и вниз головой продолжал ее грызть, потом швырнул вниз… Вернулся: у столика стоит мужчина с табличкой на пиджаке, говорит что-то задумчиво маме, и я вижу: дядя Эдик заснул сидя: голова откинута и рот раскрыт.

– Это вы ему скажите, – показывает на дядю мама. – Я здесь ни при чем. И мальчик – ни при чем, – повернулась ко мне. – Что там? – спрашивает.

– Собаки, – говорю.

Мужчина подошел к дяде Эдику и потряс его за плечо:

– Товарищ.

Из горла дяди стал доноситься легкий, едва уловимый свист.

– Товарищ! – обратился мужчина погромче, но дядя Эдик даже не пошевелился.

Мама прошептала мне в ухо:

– Поплачь, пожалуйста.

И я заплакал. Тогда мужчина ушел, а она, когда я еще ревел, специально, чтобы я перестал, спросила:

– Ты любишь собак?

– Да, – не открывая глаз, пробормотал дядя Эдик; солнце сияло ему прямо в лицо, и сквозь ресницы блестели слезы.

Я вскочил и зацепился ногой за ножку стула.

– Куда ты? – испугалась мама.

Стул упал, а я сбежал по ступенькам со второго этажа вниз, к выходу, выскочил на улицу и повернул сразу в переулок. Навстречу какая-то задрипанная корова среди роскошных особняков. На боках у нее кора и – на хвосте. Прошла, даже глаз не скосила. Почему – одна и куда – одна? Зачем? Ну и жара здесь. Вытер пот со лба и дальше бегом. Ни одного человека, только дворцы, а вот – последний.

– Куда ты? Назад! Иди назад! – кричит мама вдогонку.

Оглянулся. Мама отстала. А, испугалась коровы. За последним особняком ни одного дерева дальше. Ни одного камня. Ни ручья, ни лужи. Ничего.

Бежит за мной – не она, а тот мужчина, с которым она шагала на мосту под ручку, и я понял, что ошибся: это и есть дядя Жора. И он не понимает, как хочется побыть ОДНОМУ В ПУСТЫНЕ, как важно остаться одному пусть на минутку. Я скатился с холма и лежу, смотрю в небо. Небо блекло-голубое, и на нем белое солнце, а земля желтая и от солнца раскалена; боюсь, что одежда моя сгорит.

Встал и повернул назад. Дядя Жора на холме у последнего дома. Увидел меня, остановился. Поднимаюсь к нему. Что-то надо сказать. Говорю:

– Почему она одна и куда пошла?

– Мама? – спрашивает.

– Корова, – говорю.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.