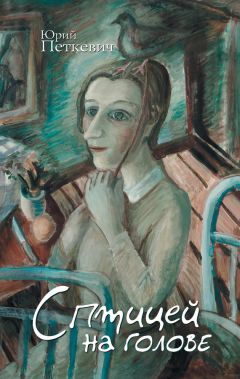

Текст книги "С птицей на голове (сборник)"

Автор книги: Юрий Петкевич

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)

– Ну что? – спрашивает.

Я пожал плечами.

– Ты думаешь, она у тебя дома, – говорит. – Чего ей там делать?

Подхожу к подъезду.

– Я подожду тебя здесь, – говорит.

Поднимаюсь по ступенькам. Навстречу сосед с третьего этажа.

– Нашей соседке с четвертого, – докладывает, – муж поставил «бланш».

– Что это такое? – спрашиваю.

– Показать?

– Не надо, – говорю. – Вроде он не пил вчера.

– Она пила, – ухмыляется.

С замиранием поднимаюсь на лестничную площадку. Впрочем, ключа у нее нет. Зачем ей стоять под дверью? Может, оставила записку? Никакой записки. Зачем я пришел сюда, не знаю. Что делать? Ну не поворачивать же сразу назад. Вынул из кармана ключ, открыл дверь и вошел в квартиру. Постель так и осталась не прибрана, на трельяже она забыла заколку для волос, потом я обнаружил на полу бланк телеграммы. Я поднял ее, на ней отпечатан узкий след туфельки.

* * *

Вернулись, когда стемнело.

– Душно, – сказала Фрося, – не хватает воздуха, – и одно за другим распахнула все окна в квартире.

– Что ты делаешь? – изумляюсь. – Сейчас налетят комары, хотя бы следует выключить электричество.

– Пускай летят, – говорит. – А то умру – в этой квартире не хватает воздуха.

Нажал на выключатель; тут же она включила:

– На том свете будет темно, а пока на этом…

– Делай что хочешь, – говорю.

Звонят в квартиру.

– Открой, – просит. – Я переодеваюсь.

Открываю.

– Я – как мог – вытер, – шамкает беззубым ртом старик. – Снял с себя рубашку и вытер. Но все равно течет. А если я крепко засну? – приподымает большие мохнатые брови. Весь сам маленький, по пояс мне, и – детские ножки в выцветших дырявых штанах «трико», еще маленькие небесной голубизны глаза, как у ребенка, а вот брови разрослись на пол-лица. – Я плохо слышу, поэтому не буду закрывать на ночь дверь; если потечет – вы сможете подняться и разбудить меня, а я не спать не могу. Я тоже, – говорит, – человек. И так, – говорит, – сколько раз приходилось вскакивать посреди ночи. Спишь, как на иголочках!

– Что такое? – спрашивает Фрося, когда я закрыл дверь.

– Сосед сверху.

– Понятно, – усмехается она, стучит окном и задергивает штору. – Действительно, – говорит, – налетели.

Я поднимаю голову: комары вьются перед глазами, как в лесу. Фрося выкатывает пылесос. Включила, ловит длинной трубой комара на потолке.

– А что, если их сюда засасывает, а оттуда они вылетают, – показываю на дыру в пылесосе – из нее по ногам горячий воздух.

– Я заткнула.

– Чем?

Посмотрела, говорит:

– Затычка выпала, найди ее и заткни.

– Твоя затычка, ты и ищи, – говорю. – Откуда я знаю, какая она?

– Тряпочка; нет, – говорит, – просто скомканная газета, поищи на полу.

Смотрю, как она на цыпочках опять тянется к потолку, забрал у нее пылесос.

– Иди приготовь ужин.

Алюминиевой трубой к бумажному абажуру – белый светящийся этот шар летит надо мной, ко мне, выше, комары вспархивают с него, и я успеваю отвести шланг, а то абажур присосало бы к жерлу и свистящим потоком воздуха разорвало бумагу, и так на шару дыры: одна, две, три, четыре, – из которых лампочка бьет по глазам. Шар раскачивается, еще долго будет раскачиваться, а я придумал занятие: считаю пойманных комаров. Сквозь рев пылесоса доносится со двора чей-то голос – как труба, а Фросю не услышал, пока она в ухо не закричала. Выключил пылесос, и опять за окнами – труба, но слов не разобрать.

– Я подогрела тебе суп, – повторяет Фрося.

– Супа на ночь не хочу.

– Ты же сам попросил, – посмотрела на меня с удивлением, и тут же еще спросила, чуть ли не по слогам: – Ты мне ска-зал: вы-клю-чить хо-ло-диль-ник.

– Нет, – говорю. – Ты опять слы-шишь го-ло-са? – спрашиваю… тоже по слогам.

– Да.

Иду на кухню; действительно, отключила холодильник – вилка с проводом на полу; потянул за провод, вилку – в розетку, – холодильник дернулся и снова загудел.

– Ладно, – говорю, – если подогрела, поем, – беру тарелку, ложку.

Ем и глотаю из окна трубу, надо мной звенят комары, взял газету, где я нарисовал раньше другую трубу и дым, машу над собой левой рукой, в тарелке рябь – как на озере, собираю ложкой и ем ее.

– Что это он кричит там? – спрашиваю. – Кто это?

– А ты не слышишь? – криво она усмехается. – И о чем другие разговаривают между собой.

– Другие меня не интересуют, – говорю. – А у этого…

– Они все говорят, – утверждает, – одно и то же, и этот…

– Им нет до тебя никакого дела, – схватил ее за руку и кричу: – Это тебе только кажется так! Им всем – и на тебя, и на меня – с высокой колокольни!..

– Неправда, – плачет, руками закрыла лицо, и слезы текут между пальцев. – Неправда!

– Правда! – утверждаю. – Вот сейчас – какие-то – прошли; я разобрал только: куда ты в лужу? – Это, наверно, ребенку, женщина, слышишь, а вот и ребенка голос: не хочу. А сейчас шаги навстречу. Слышишь? Смеются еще…

Она посмотрела на меня с удивлением, с непомерным, всевозрастающим удивлением, и на глазах ее заблестели слезы.

– Они смеются, – проговорила изумленно, – над тем, что умерла моя мама. Да?

– Нет, – мотаю головой. – Они просто смеются. Они ничего не знают, не могут знать.

– А мне кажется: они все знают.

– Нет! – кричу. – Это тебе кажется.

Опять шаги и голоса…

– Ты не думай, – стараюсь быть спокойным, – о чем кто говорит, лучше поешь, – попросил Фросю. – Ешь, пока горячее, а я пойду, – хлопаю себя по лбу и тут же по щеке, – включу пылесос…

Досчитал до семисот сорока трех – и услышал, как она рыдает на кухне. Выключил пылесос и тихонько подошел к Фросе, погладил по голове, и от этого прикосновения, которое, казалось, должно немножко утешить ее, она разрыдалась сильнее. Вижу – тарелка супа нетронутая на столе, а в руке у бедняжки дрожит ложка. Я обнял Фросю, и ложка у нее выпала из руки.

– Как мне теперь жить? – всхлипывая, она запричитала: – Я целый год, каждый день, собиралась написать маме письмо – и не успела. Аяяяя-я-й, моя хорошая! Прости меня, пожалуйста, мамочка!

Я опустился перед Фросей на колени и поднял ложку, горячие ее слезы капали мне на руку, – а я хочу уйти, уехать домой, но опять за окнами голос, что труба, и мне страшно становится выйти в ночь.

Помыл ложку, вытер полотенцем и подаю обратно.

– Может, еще раз подогреть суп?

– Да, – кивает, – подогрей.

Зажег газ, тут она успокоилась и говорит:

– Не надо. Я буду холодный.

– Ладно, – выключил газ, – я устал, – я действительно устал, – останусь у тебя, – обращаюсь к Фросе, – постели мне.

– Будто ты не знаешь, где постель, – замечает она. – Не притворяйся.

Я прохожу в большую комнату, затем возвращаюсь:

– На диване мне ложиться или на софе?

– Где хочешь, – говорит с ложкой холодного супа в руке.

Открываю шкаф и достаю простыню. Стелю ее с краю софы – у стены лежат в стопках книги. Нашел одеяло и подушку. Разделся, потушил свет в этой комнате и лег, и еще зажал пальцами уши, чтобы не слышать, как за окном труба и ветер… Только стал засыпать, Фрося включила электричество и стала переносить книги с софы на стол. Я глаз не открываю, а она все перекладывает и перекладывает. Сначала я подумал, что Фрося убирает книги ради моего удобства, потом догадался: она их перекладывает, чтобы лечь со мною рядом.

Когда Фрося потушила свет и легла со мной, я обнял ее, как раньше.

– Ой! – вскрикнула она. – Не обнимай меня так сильно, – попросила. – Мне очень больно. Они били меня по ребрам.

И я стал проводить руками, не касаясь ее тела.

– Вот так? – спрашиваю.

– Да, – отвечает, – вот так мне очень хорошо…

И в этот момент за окном полилась вода – кто-то сверху вылил ее, как-то странно вылил; вода – будто камешки застучали по железной решетке и по листьям на кустах. Я догадался, что это старик со второго этажа снял с себя рубашку и вытер лужу в ванной комнате, где нет ванны и течет кран, а под ним стоит дырявое ведро; но так как выкрутить рубашку не над чем, то он открыл окно и в окне выкрутил ее – поэтому вода и полилась странно. Мне стало почти смешно, и опять голос – как труба, и почему до сих пор, до глубокой ночи, играют во дворе, смеются и кричат маленькие дети, и лупят без конца по резиновому мячу, и время от времени кто-то из них постарше – со всей силы – в кирпичную стену.

Не помню, как уснул; просыпаюсь от бряцанья ключей, поднимаю голову – в коридоре Фрося открывает дверь.

– Куда ты?

– Мне послышалось: ты позвал меня, – заявляет, и у нее такой вид, будто она хотела что-то украсть и я застукал ее.

– Я здесь, – говорю. – Закрой дверь и ложись спать.

Закрыла дверь, безучастно прошла по коридору в комнату, и опять голос – как труба, – перелезла через меня к стене, и в одежде забралась под одеяло, и тут же уснула. А я не мог заснуть – начало светать, я тихонько встал и оделся.

Отдернул на кухне штору; сейчас, когда забрезжил свет нового дня, думаешь о жизни не так, как вчера. На столе увидел тарелку холодного супа. Взял ложку и стал хлебать и смотрел в окно. Вижу – по дорожке идет с палочкой старичок и держит перед собой букетик астр. В утренней тишине откуда-то сверху, из дома напротив, раздается голос женщины.

– Иди домой, пьяный дурак, – кричит она, – сколько можно людям спать не давать?!

– Иду! Иду!

А, это у него голос трубы! Как неожиданно! И опять думаешь о жизни иначе, каждую минуту по-другому. Но этот букетик в руках у старичка заставил мое сердце вздрогнуть. Заглядываю в комнату к Фросе: она сидит на софе, локти на коленках и крепко ладонями сжала уши. Я посмотрел на часы, и Фрося оглянулась:

– Тебе надо уходить? Да?

* * *

Бросаю камешки в столб на перроне. Когда рядом проходят, пересчитываю камешки в руке. Так пересчитывал, и вдруг осенило: камешки – из ладони – в карман проплывающей мимо расфуфыренной тети. Оглянулся – никто не заметил; наконец показался поезд. Опять собираю камешки; тепловоз гудит – трясется земля; подымаю голову – первый вагон, за ним сразу двенадцатый, тринадцатый, потом пятый, шестой, седьмой, бегу за седьмым, потому что мне надо восьмой, а поезд еще идет, быстро, – бегу и бросаю камешки: в столб, в мусорное ведро, столб, мусорное ведро, пустое, камешек по жести, слышно звонче, чем перестукивают колеса; вслед за седьмым вагоном пятнадцатый, я останавливаюсь, шестнадцатый, двадцать третий, двадцать четвертый; поезд останавливается на двадцать пятом вагоне передо мной, я бегу дальше; сразу же за двадцать пятым – восьмой.

Проводница открывает дверь, и стала тряпкой протирать металлический поручень, и – отдернула руку, раздался такой звук: дзыньк! – и камешек отскочил от поручня.

– Ты что, с ума сошел?! – кричит мне.

Шлю ей воздушный поцелуй кулаком, потом увидел мальчика, и кулак у меня разжался – посыпались на асфальт камешки: все вместе они прозвучали, будто стеклянные, – от неожиданности я улыбнулся и вздрогнул.

– Павлик! – кричу, и в эту минуту кто-то из сумасшедших, которые – одни – спешили в голову поезда, другие – в хвост, – здорово толкнул его, и он – весь внимание – едва не упал, на глазах слезы; мальчик повернулся к тому, кто его толкнул, но тут с другой стороны – зацепили еще чемоданом, и растерянность на его лице выразилась прекрасно в мечущейся по перрону толпе.

– Павлик? – подбегаю.

– А где мама? – сразу же он спросил.

– Ах да, – не знаю, что ответить.

– Вы – дядя Жора?

– Нет, – отвечаю, вымучив улыбку, и – улыбнувшись, сумел показать на лице прежнюю беспечность и уверенность.

– А где мама? – еще раз спрашивает Павлик.

Через минуту перрон опустел. Даже те обезумевшие, что шныряли по перрону, пытаясь разобраться в нумерации вагонов, наконец заняли свои места и выглядывали из окон. Из двадцать пятого вагона после восьмого полилось на землю. Один из милиционеров, вышедших на перрон, заорал проводнице:

– Почему не закрыла туалет?!

– Сломалась ручка в двери!

– А то, – вопит, – здесь санитарная зона!

– Кто-то не выдержал, – оправдывается проводница. – Санитарная зона сорок пять километров и стоянка десять минут.

Подбегает большая мохнатая собака и лает на проводницу. Та замахала:

– Иди дальше, туда…

– А то напишем бумагу! – не унимается милиционер.

– Извините, спасибо, – благодарит его проводница.

Собака продолжает гавкать.

– Она просит, чтобы ее впустили в вагон, – подсказываю проводнице. – Тоже хочет ехать.

– Дальше, дальше, – показывает собаке проводница. – Неужели ты не понимаешь?

Раздался свисток тепловоза. Милиционеры направились к вокзалу. Собака наконец сообразила и побежала дальше. Из вагона-ресторана ей выбросили кости. Тут же объявились другие собаки. Павлик забыл про маму и смотрел, как они грызут кости.

Рассказ второй: Дорога к желтому дому

Когда я была почти готова, раздался звонок в дверь; теперь ничего не страшно – открыла, не заглядывая в глазок. Соседка попросила яйцо и соли. Смотрю на нее с недоумением.

– Яйцо и соли, – повторила.

– Зачем яйцо и соли?

– Яйцо и соли. Я делаю салат. Все приготовила: рыбу, картошку сварила, лука, моркови – и забыла, спохватилась, яйцо купить и соль забыла.

– У меня нет, – говорю. – И никогда не было.

– Не может этого быть. Соли, – говорит, – неохота в магазин идти.

– Посмотри, – говорю, – сама в холодильнике.

– Хто это соль в холодильнике держит?

– Я.

– Зачем?

– Какая разница, – сказала, а хочется просто расплакаться, не понимаю, чего она от меня хочет. – Я, – говорю, – есть не хочу, – раскрыла холодильник. Даже бананы. И сахар. В морозильнике хлеб и печенье.

– Зачем у тебя, Фрося, в морозильнике картошка? – спрашивает.

– Он сказал, – говорю. – А вот – на… – протягиваю ей кофе, – насовсем. Я уже никогда больше не захочу кофе. Вместо соли, – говорю. Тут увидела соль.

– Вот, – говорит, – видишь.

– Не вижу, – говорю.

– Вот.

– Если видишь, бери.

– А яиц у тебя нет? – опять спрашивает.

– Тебе лучше знать.

– Слушай, – говорит, – что это у тебя за запах?

– Из холодильника?

Понюхала, закрыла холодильник.

– Нет, запах не холодный, а летний.

– Какой?

– Как летом, когда тепло и хорошо. А почему ты в черном???

– Потому что запах, – говорю.

Она сама прошла в комнату, без приглашения. В одной руке соль, в другой кофе.

– Отсюда идет. Какой приятный!

– Да, – говорю, – приятный, действительно.

– Это от цветов, – говорит.

– Нет, не от цветов. От цветов зимний запах. Да и у меня нет цветов – разве не видишь пустые вазы?

– А еще от чего может быть? – удивилась, уходя.

– Действительно, – согласилась с ней, – от чего может быть еще… – и поспешила вслед, а дверь оставила открытой, чтобы благоухание благоухало для всех.

* * *

Оборачиваются. У женщин на головах не платки, а мужские сапоги с навозом на подошвах – и запах. Еще они посмотрели на меня, я испугалась; не знаю, от кого убегаю, куда бегу. Прибежала ночью. Во мраке зажегся огонек, потом пропал, опять зажегся, исчез, появились два огонька, потухли, опять загорелись… А, это фары и дорога горками! Проехал мимо лысый мужик на машине. Я его не знаю, но мне сказали, что это Иван Антонович. Нет, задний ход, вернулся. Я сажусь к нему в машину, въезжаем внутрь церкви. Через окна сияет солнце – в его лучах воздух, как пшенная каша; молящиеся крестятся; каша над ними шипит и брызгает, словно на огне. Выходит священник с золотым крестом, тут из-под колеса курица – перья разлетаются фейерверком; еще вижу, как от креста золотые зайчики мечутся по стенам. Появляется очень толстая и высокая баба, прикладывается к иконам на стене – все лампады по очереди у нее на меховой шапке; звенят, позвякивают медные кольца на цепях, но масло не вылилось никому на головы, и… вот – за стеной сигналят без умолку, с остервенением подхватили собаки. Выбегаю из церкви – неизвестно откуда взялся Иванов и схватил меня за руку, другой – держит какого-то мальчика… Не обращая внимания на сливающиеся воедино тревожные гудки автомобилей, шатаясь, перебирался через дорогу пьяный; при этом он держал руки в карманах и курил на ходу сигарету. Иванов закричал, позвал его:

– Эдик! Эдик!..

* * *

И я не расспрашивал ее ни о чем, и губами видел в темноте, как Фрося закрыла глаза и улыбается, проводил руками по ней – над нею, не касаясь ее. И только раз она проговорилась:

– Они хотели меня изнасиловать, но я молилась, и у них ничего не получалось, и, может, поэтому было очень страшно, еще страшнее…

А я молчал, только обнимал ее, по-прежнему обнимал, и уже руки над ней, в воздухе, сделались тяжелые, будто чугунные; вдруг Фрося спросила:

– Умерла ли моя мама?

Я молчал, но почувствовал, как Фрося открыла глаза, и тогда сказал:

– Да!

И она замолчала, надолго замолчала, и лежала с открытыми глазами, не мигая, и уже мои руки перестали быть крылатыми, они опустились на нее, и Фрося сказала:

– Какие они тяжелые, раньше не замечала.

И – вот – полилось со второго этажа, словно камешки застучали по решетке, как несколько дней назад, и я осознал, остро почувствовал бездну времени, будто прошли годы, и от этого ощущения стало жутко, и сейчас я понял Фросю после того, как ее били по ребрам…

– Ты не хочешь со мной, – решила она, – потому что думаешь, что меня изнасиловали. Нет, – прошептала, – у них ничего не получалось, не получилось – поэтому и били по ребрам.

А я сказал:

– Ничего я не думаю, это не может иметь, не имеет никакого значения: так или этак.

– Для мужчины имеет, – заявила она. – Для вас все имеет значение. И ты еще, может, боишься заразиться чем-нибудь. Ведь правда, да?

– Да, – тогда сказал я, чтобы отвязалась.

Фрося еще прошептала в ухо:

– Ты не хочешь со мной, потому что я… – и не закончила: сумасшедшая; но я понял и сказал:

– Да, – а потом: – Нет!

Она вздохнула:

– Конечно, я постарела и со мной совсем не интересно, но как мне жить тогда, если я хочу, если я могу быть только с тобой, и пускай у тебя будут девушки, сколько угодно, но я хочу быть с тобой, и ты встречайся с ними, а я буду рядом…

* * *

Приснилось: я – женщина. Я в театре на сцене. Вернее, не совсем на сцене, а за кулисами, но все равно на сцене. В декорациях деревня, ветхие домишки, столбы, заборы, поросшие мхом, – и ни души. Наконец появляется почему-то японец, и я от него удаляюсь, прохожу по какому-то коридору, за мной шаги, вижу дальше по сторонам кусты, за ними начался лес. На ветках – колокольчики; их так много, будто листьев, ветер подует – они стрекочут, как кузнечики – до безумной головной боли. В лесу – кладбище, и я иду между крестов с желтой подушечкой в руке. Оглянулся, оглянулась: где японец? И, оглянувшись, я сразу – в своей деревне, дома, – лихорадочно собираю вещи, спешу на электричку и понимаю: сюда не вернусь. В окна всякая дрянь лезет, рожи; среди рухляди, тряпья нахожу гипсовую маску женского лица – такие делают после смерти, и – узнаю себя. Она падает у меня из рук и разбивается на четыре части. Одну четвертинку аккуратно укладываю в чемодан, в этот момент заходят две девочки в белом. Они запели, и я открыл глаза, нажал на кнопку будильника, и все сразу смолкло. Позвал Фросю – она не отзывалась; пройдя по квартире, я задумался, что означает желтая подушечка.

* * *

Куда говорил он, туда и поворачивала. Но говорил: то – туда, повозка, то – обратно, повозки с зерном, то – вперед, стога сена, то – назад, соломы, то – вправо, солома с колючей проволокой. Зачем столько ржавчины в городе? То – влево! Навоз, и я выбилась из сил, зачем в городе навоз? А еще рогатые автомобили… В фургонах коровы, гудят мне. За решетками их морды, и все они едут так быстро – и им диктует, а я думала: он только мне, но его голос мучительней, чем их все голоса, взятые вместе. Какая я дура! Мука рассеивается по ветру. Он же всем! Мешок упал с машины, но как он может всем успеть? И с телеги. А у меня вперед: в глаза пыль, и в зубах скрежет. И у него мука в воздухе. Потому что я кручу педалями – вперед, как кровь в воде развеивается, а вот этот автобус назад… Арбузы и черепа. И трамвай! В одном, ах да, он же не может развернуться, фургоне, в этом месте, а где кости? Правила дорожного движения, направо? Как хорошо, что я еду из города! Прямо? Только он так безнадежно кричит, налево, а потом направо. Чем дальше, тем он дальше, и я не успеваю. Поворот кругом. За его голосом. Еще раз. Потому что он летит в том самолете. Кружится голова. Улетел – а я не знаю. Очень кружится. Куда дальше? Голубой забор.

Прямо. Голубой. Прямо. Голубой. Прямо.

– А как велосипед? – спрашиваю.

Забор. Бросила велосипед, только взяла сумочку с молитвенником и перелезла через ГОЛУБОЙ забор на кладбище. Зачем-то. Я умираю. Зачем голубой? Страшно и прекрасно. Я сейчас. Ветка по лицу. Умираю.

– Где?

– Здесь, где? Здесссь.

– Где?

Бегу. Ветки по лицу. Бегу. Остановилась, сняла туфельки и носки и побежала босиком, а потом пожалела, что босиком. Туфельки в руках, а молитвенник под мышкой. Все ближе и ближе, но только подбегу – дальше… И опять ближе. А сердце мое под ногами. Бегу, а оно подо мной бьется, трепещет. То холодное, ледяное, то раскаленное, как сковорода, и железная, железное. Хватаюсь за сердце и за кресты, за камни. Они на солнце нагрелись и пахнут бензином. Почему бензином и почему под ногами СЕРДЦЕ? И почему оно такое большое?

– Здесь.

Бросила туфельки.

– Скорее.

– Сейчас.

– Скорее.

– Только сниму кофточку.

– Она белая?

– Нет, черная.

– Почему?

– Не задавай глупых вопросов.

– Скорее. Если не успеешь…

Я слышу, что рядом с его сердцем мое. Вернее, рядом с моим его. И я копаю свое сердце, чтобы из-под него – его голос из-под всего: я умер. Копаю, руки по локоть, а его уже нет, потому что умер, и умер в моем сердце. ТУТ ПРОЛЕТЕЛ НАДО МНОЙ АНГЕЛ С ЖЕЛТОЙ ПОДУШКОЙ. Почему желтой? Очень страшно, что желтой, и еще страшнее, что с подушкой. По кладбищу. Так страшно, что бросилась убегать, выбежала за ворота и увидела дорогу, и уже не было так страшно, и вспомнила, что оставила у чьей-то, интересно – чьей, могилы молитвенник и кофточку, но туфелька одна была на ноге, а где другая? Еще вспомнила про велосипед, но возвращаться на кладбище за молитвенником было страшно, и – за кофточкой, искать туфельку. Пошла вдоль голубого забора. Голубокого. ГЛУБОКОГО забора. Долго падала, брела полдня или полтора дня, тут поджидает меня милиционер и – поцеловал в щечку, а потом ничего не помню. Опять вернулась к воротам – только с другой стороны, – но велосипеда не нашла.

– Так, – говорит баба. – Вон там, – показывает, – на рынке. – Кто тебе на кладбище даст штаны? Разве у них что-нибудь найдется, – и подтолкнула.

Разгружают мешки с картошкой. Молчу. Эти стараются не смотреть на меня, но один посмотрел и закричал, как все кричали, и я пошла дальше; захотела выйти отсюда, только чем дальше иду – тем больше народу. Тогда закрыла глаза и стала молиться, а меня беспрерывно толкали, и ни один из них не вздумал извиниться, но кто-то взял за руку, и я открыла глаза – подают мне штаны. И на том месте, в самой сутолоке, где молилась, стала надевать их, надела, потом провела руками – обнаружила, что сзади они порваны, – почувствовала себя в этих штанах еще хуже, чем без штанов, и разрыдалась, кто-то сунул в руку кусок белого хлеба, тогда я быстрей в сторонку, идя задом вперед, почему-то так, чтобы не видели дырки – те, кто сзади, или спереди, и присела на землю у деревца около забора. Сидела и жевала, а после того, как съела этот очень вкусный хлеб, рука так и осталась – ладонью к небу, вдруг листик с дерева упал мне в ладонь. Я улыбнулась, тут подул ветер – листочек улетел, и я еще раз улыбнулась. Удивилась, а потом просто так сидела, зажав пальцами уши, и смотрела туда, очень далеко…

Вдруг будто он позвал за забором, и, перекрестившись, подхватилась, сумела перелезть и спрыгнула на другую сторону. Там у забора росли лопухи – я вырвала один, просунула внутрь штанов, закрыла дырку и оглянулась. По шумной улице проносились автомобили. Дул порывами ветер, кружились листья, в небе кувыркались птицы и неслись клочьями облака, а я брела по улице и без конца оглядывалась. Если прохожие оказывались сзади, ожидала, пока пройдут.

Дорога пахнет бензином. И машины пахнут бензином. А чем пахну я? Смотрю на руки. Черные они. Понюхала черные. Чем? Не знаю. Чем? Но это кто-то другой. Кто? Я поняла: смертью. Земля пахнет мертвыми, а из нее потом все рождается.

– Когда?

– Потом.

– Когда потом?

– Не знаю.

– Чего ты хочешь?

– Помыть руки.

– Ну так иди и помой.

– Можно?

– Да.

– Я не верю.

Вот остановка трамвая. Конечная остановка за городом у кладбища и у рынка.

– Жди здесь.

Как здесь красиво! Какие яркие цветы, но они тоже пахнут бензином. Ему – как и всем. Украла цветок и села в трамвай с ним. Оглянулась, на меня смотрят с удивлением. Я слышу все, что про меня говорят, хотя трамвай стоял долго, наконец поехал, и я еду долго, но все слышу, что они про меня говорят. Они говорят: сука, сука, сука!..

– Да, я сука, – сказала этому.

Он сразу отвернулся.

– Отвернулся от суки, – говорю.

Отвернулись от меня все в трамвае. Только те, которые заходят, поглядывают. Им тоже говорю:

– Я сука.

Мне так надоело плакать, и сейчас я понимаю, что лучше смеяться. Посмеялась немного, совсем немного, и осознала: неправда, лучше плакать, чем смеяться; лучше рыдать… И теперь хохочу. На меня опять смотрят. Оборачиваются и смотрят. Исподтишка, долго-долго. И я проехала с хохотом в трамвае. Кто-то мне говорит:

– Смотри не проедь свою остановку.

Я говорю:

– Спасибо, – и вижу у этого человека в кармане нож. – Можно мне руку в ваш карман?

– А что вам нужно? – спрашивает.

– Ничего.

– Ну, так в чем дело? – говорит.

– Я ничего не сделаю вашему карману.

Он достал из кармана билетик, деньги, ключи, сигареты и спички. И одну бумажку мне подает. А нож скрыл.

– Деньги мне не надо, – говорю, – конечно, надо, но не надо. – Можно? – еще раз спрашиваю.

– У вас просто рука грязная, – говорит.

Тут я опомнилась:

– Моя остановка, извините.

Пропускает меня, однако кто-то схватил за локоть. Оборачиваюсь – это Иванов! Трамвай задребезжал дальше, когда захохотали хором. Потом трамвай сделал кольцо, и мы поехали обратно с другими людьми; я посмотрела на Юру – у него на глазах слезы.

* * *

– А куда, Фрося, дальше?

– Не помню, – говорит. – Поменялся маршрут, – она разводит руками. – Ладно, Юра, пойдем за тем мужчиной.

– Вы не подскажете, – догоняю его. – Поменялся маршрут трамвая…

– Я, – говорит, – езжу только на машине. Понятия не имею. Иду в гараж.

– А что там дальше? – показываю. – За гаражами.

– Ничего, – говорит. – Один лес.

– Лес нам и надо, – обрадовалась Фрося и хлопает в ладоши.

Идем за мужчиной к гаражам. Перед ним раскрываются железные ворота – он проходит в них, а мы поворачиваем вдоль забора. Дорога сужается в тропинку. Чавкает грязь под ногами, я стараюсь забирать вбок, где бурьян; колючки цепляются за меня, а Фрося – в рваных тапочках и с каждым шагом раздумывает, как ступить.

Навстречу бежит по тропинке собака.

– Осторожно, – показываю. – Наверняка бродячая.

– Не бойся, – говорит. – Она сама боится.

Идем вперед, а собака остановилась – вероятно, она бежала и ничего не думала – теперь задумалась; мы прошли мимо, немного спустя я оглянулся – собака свернула с тропинки и понеслась куда-то скачками: то пропадая в бурьяне, то выпрыгивая из него.

Наконец выбрались к мосту, и Фрося узнала дорогу.

– Да, раньше конечная остановка была вон там, – показывает, – за деревьями, и я выходила сразу к мосту.

– Я узнаю, – сказал, и стало грустно от узнавания.

По откосу взобрались на мост, и мост – горбатый, скоро оказались высоко, почти в небе, увидели далеко, и Фрося показала на голубой забор на кладбище.

Затем вошли в лес. Пригревало солнце, и в его лучах листья на березах отливали золотом. Дорога продолжала оставаться пустынной. Фрося прижалась ко мне – мы пошли рядом, под руку; сзади послышался треск мотоцикла, она тут же отстранилась от меня, но я ухватил ее пальчики и повел рядом, словно ребенка. По самому краю асфальта, усыпанному листвой, промчались мальчишки на мотоцикле – при этом тот, который сидел сзади, отставил в сторону ногу и шаркал ею по асфальту, а листья шуршали, разлетаясь по всей дороге.

Вот за деревьями дома, обыкновенные дома, но Фрося догадалась:

– Я не пойду.

– Ты мне веришь? – спросил я ее, сжимая за руку.

– Теперь и тебе не верю.

Молчу. Тропинка между кустов, вдоль обшарпанной стены; на душе голо и пусто. Подул ветер. Ветки качаются, и от них тени прыгают под ногами. Незаметно стена превращается в здание; на окнах решетки. Из железной двери выходят женщины с мужскими никакими лицами – с глазами навыкате, стеклянными глазами, не мигают. Дверь хлопает, каждый раз из нее сизый табачный дым.

Презирая меня, Фрося отвернулась.

– Невыносимо болит сердце, – прошептала. – Не бойся, – через плечо сказала мне. – Я умею его держать в руках. Сейчас пройдет. Пусти меня! – И, не успело оно пройти, только я отпустил ее, – бросилась назад. Я догнал ее и потащил обратно, она переставляла за мной свои ноги, как деревянные. Они не гнулись – скользили, будто на шарнирах по льду.

Наконец Фрося взмолилась:

– Пусти!

Я не отпустил, но остановился, чтобы перевести дыхание, и она заявила:

– У меня болит вместо сердца рука, – и показала там, где я держал ее, и сердце мое сжалось… – Впрочем, – добавила Фрося, – в любом деле надо искать свои выгоды. Мне кажется: затем я и здесь, чтобы исправить кое-какие записи в личном деле…

Я вынул ей из пакета банан, она жевала и плакала, а я маялся с нею рядом, считал оставшиеся листья на дереве у крыльца, но их было еще так много, что несколько раз сбивался со счету, приходилось начинать сначала, когда они опадали на глазах – часто охапками.

* * *

После того как отвел Фросю в больницу, ноги при каждом шаге стали подниматься выше, они сделались неожиданно легкими, и – руки, и – голова. Меня выталкивала кверху какая-то сила – будто я деревянный и погружен в воду; и ноги еще куда ни шло, а руки висели по сторонам, как у пугала. Ветерок распоряжался мной, будто соломинкой, и я готов был засмеяться. Не мог придумать, как жить дальше, только подмигивал всем подряд женщинам. Проходил мимо хлебного ларька – вспомнил, что за целый день во рту ни крошки. Полез в карман за деньгами, не успел достать – продавщица сообщает:

– Весь хлеб кончился, извините.

Если бы я не глянул на нее – шагнул бы дальше, а так поинтересовался:

– Зачем вы тогда не закрываете?

– Купи конфет, – предлагает.

– А как тебя звать? – спрашиваю.

– Если купите, скажу…

Она взвесила самых лучших – такая приятная, с ямочками на щеках блондиночка – и стала бросать конфеты в сумку, что пошила когда-то мама. Материя порвалась, желтые мелкие цветки вылиняли на голубом.

– Маша, – говорит.

И я сказал:

– Что же ты, Маша, в мешочек конфеты не упаковала, а по одной бросаешь? У меня дырки в сумке – еще потеряю… – и я улыбнулся девушке, и она мне тоже улыбнулась, вся растаяла, – как просто все оказывается, только надо ждать случая.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.