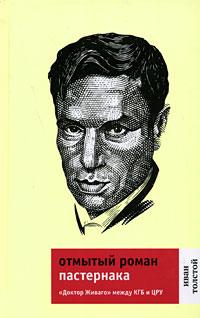

Автор книги: Иван Толстой

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Французские, английские, немецкие Живаго»

Если его уверяют, что публикация романа грозит мне гибелью, пусть знает, что отсутствие публикации наверняка вызовет еще более страшную расправу.

Пастернак

С каждым годом и месяцем роль Ольги Ивинской в судьбе Пастернака и его романа становилась сложнее и объемнее. Доверенное лицо Пастернака на переговорах с властями, она одновременно была и доверенным лицом властей, передававших через нее писателю то угрозы, то требования, то сценарий общения с западными издателями и корреспондентами. Власть навязывала ей и слежку за возлюбленным, и отчеты о его поступках, и принуждение поэта к одним письмам, и удерживание от писания других, и составление третьих – от собственного имени. Дошло и до создания писем от имени самого Пастернака. Правда, с его согласия.

На этом фоне стоит ли удивляться, что некоторые люди – пусть не вполне искренне – называли Ивинскую чуть ли не соавтором романа?

Фельтринелли, де Пруайяр, Шеве, Д'Анжело – все нужные лица время от времени получали послания от Ивинской, более или менее уверенные, что за нею стоит сам Пастернак. Сколько пастернаковских писем не дошло до адресата и сколько из них задержано и не отправлено самой Ивинской – не определить, но частичный их перечень приведен в материалах ее второго уголовного дела: не посланные письма Ольга Всеволодовна хранила на Потаповском. Значит ли это, что она проявляла еще и собственную цензорскую инициативу, уберегая Пастернака от неверных, с ее точки зрения, шагов, путая, по словам Ариадны Эфрон, птифуры с черным хлебом? Прямого ответа нет.

«Вы должны выработать свое отношение к тем неподвластным нам изменениям, которым подвергаются иногда наши планы, самые, казалось бы, точные и неизменные, – писал Пастернак 6 сентября 1958 года Жаклин де Пруайяр. – При каждой такой перемене возобновляются крики о моем страшном преступлении, низком предательстве, о том, что меня нужно исключить из Союза писателей, объявить вне закона. Эти угрожающие веяния всегда направлены так, что первым гибельным порывом захватывают моего друга О<льгу>… Она договаривается с ними и заклинает их. До каких пор она, бедная, сможет их утихомиривать? И это никоим образом не мистическое наблюдение, это – чистый реализм. Но все было бы также фантастично и без этого постоянного нажима… Я боюсь только, что рано или поздно меня втянут в то, что я мог бы, пожалуй, вынести, если бы мне было отпущено еще пять-шесть лет здоровой жизни».

Слова Пастернака о том, что Ивинская «договаривается с ними и заклинает их», звучат сказочно наивно, но по-своему уместно, если помнить о сказочном мире Бориса Леонидовича. «Договариваться» с КГБ можно только одним образом – соглашаться стучать. «Заклинать» – значит клясться докладывать впредь о каждом шаге, о каждом написанном и полученном письме, о каждом услышанном разговоре.

«До каких пор она, бедная, сможет их утихомиривать?» Увы, до тех пор, пока от Ивинской будут поступать нужные и полновесные сведения, до того дня, пока ею, как инструментом, будут вскрывать новые замыслы Пастернака и пресекать нежелательные планы.

Ольга Всеволодовна взяла на себя роль связной на раннем этапе. Она пишет, что стала разубеждать Пастернака печатать книгу в Италии прямо в первый же день передачи рукописи Д'Анджело, то есть 20 мая 1956 года. И тут же помчалась к итальянскому журналисту поворачивать ход дела. В оправдание действий Пастернака она на заседании секретариата писательского союза говорила: «Мы об этом сообщили по всем инстанциям, вплоть до ЦК партии» (Ивинская, с. 237).

Увы, рассказ Ивинской не сходится ни с фактами, ни с логикой развития событий. Иначе письмо председателя КГБ Ивана Серова (докладывающее Отделу культуры ЦК о передаче «Живаго» на Запад – см. главу вторую), появилось бы гораздо раньше, а оно было написано 24 августа явно по свежим следам.

Тем не менее слова Ивинской о том, что она «вынесла все ужасы битвы за роман», справедливы. Только читать ее рассказ нужно местами в обратную сторону.

В кабинете у Поликарпова, она, по собственным воспоминаниям, убеждала заведующего Отделом культуры, что «единственный выход – печатать нам роман сейчас, мы успеем с ним первыми, ибо перевод на итальянский – большая и трудоемкая работа, потребующая много времени».

«Нет, – возражал мне Поликарпов, – нам обязательно нужно получить рукопись назад, потому что если мы некоторые главы не напечатаем, а они напечатают, то будет неудобно. Роман должен быть возвращен любыми средствами. В общем – действуйте, договаривайтесь с Д'Анджело, обещайте ему, что он первым получит верстку и передаст своему издателю, в обиде они не будут» (там же, с. 222).

Скорее всего, именно после, а не до инструкций Поликарпова, не по собственной инициативе Ольга Ивинская отправилась к Д'Анджело. Этот поход она описывает так:

«Приехала я в большой дом около Киевского вокзала, легко нашла нужную квартиру и позвонила. Отворила мне очаровательная женщина, прямо из итальянского кинофильма: длинноногая, смуглая, растрепанная, с точеным личиком, с глазами удивительной синевы. Это была супруга Д'Анджело Джульетта. Она знала несколько русских слов, да и те произносила с акцентом и неправильно, но еще меньше могла сказать ей я по-итальянски. Так что мы объяснялись главным образом жестами. Впрочем, цель моего посещения она поняла довольно быстро и, замахав руками, со страшной экспансией начала доказывать, что она понимает, дескать, мою тревогу, но никак, никак ее муж не хотел горя Борису Леонидовичу» (там же с. 220).

Оставим в стороне неправдоподобность такого объяснения двух женщин, не владеющих ни одним общим языком, и незнание Джульеттой ни Пастернака, ни его обстоятельств. Ивинская продолжает:

«После примерно полутора часов такой „беседы“, в которой шума и движения было много, а смысла мало, явился сам Д'Анджело. Действительно, он был молодой, высокий, стройный, с прямыми черным волосами, с тонкими иконописными чертами лица. Первая моя мысль была – таким и должен быть настоящий авантюрист, обаятельным и милым.

Он великолепно, с очень небольшим акцентом, говорил по-русски. Сочувственно кивал головой, когда я объясняла, во что эта история может вылиться для Бориса Леонидовича. Потом сказал:

– Знаете, теперь уже говорить поздно, я в тот же день передал роман издателю. Фельтринелли уже успел его прочитать и сказал, что чего бы это ему ни стоило, но роман он обязательно будет печатать.

(…) Я попросила предложить Фельтринелли, чтобы он дождался выхода романа в СССР. Пусть, имея приоритет за рубежом, все-таки напечатает роман, вторым, а не первым.

– Хорошо, я все это изложу Фельтринелли, – согласился Д'Анджело» (там же, с. 220—221).

Сказка, а не голова была у Ольги Всеволодовны! И ведь это понимание ситуации на самом старте событий: еще специалисты по международному авторскому праву не разобрались, какие последствия ждут издателя, выпустившего книгу первым, а Ивинская уже поясняет итальянскому «эмиссарио» вопросы зарубежного приоритета.

Высший класс мемуарной передержки.

Нет, сама к Д'Анджело она не ходила. Ее послали к нему. Это было серьезное задание, политической важности дело. Заинтересованные читатели всегда могут открыть книгу «В плену времени» и поразмышлять над различными эпизодами встреч Ивинской с представителями власти – официальными и негласными. Видя, как обращается мемуаристка с фактами и как трактует их, начинаешь понимать, что некоторые описанные сцены воспоминаний вполне можно интерпретировать совершенно по-другому.

Один пример. «Некая странная личность» Виташевская, сотрудница Гослитиздата, коллега Николая Васильевича Банникова, который готовил к выпуску том пастернаковских стихов, описана у Ивинской так:

«В прошлом она работала начальницей одного из концлагерей, а потом почему-то стала редактором. Стремясь установить близкие отношения с Б. Л., она дала мне возможность переводить для Голитиздата Тагора, пыталась делать еще какие-то одолжения, даже и непрошеные, выказывала мне всяческое благорасположение» (там же, с. 219).

Рассказав о недовольстве Банникова передачей рукописи на Запад, Ивинская пишет:

«Расстроенная разговором с Банниковым, я поехала на квартиру к Виташевской. И тоже рассказала ей, что вот, мол, что вытворил Борис Леонидович – никогда не знаешь, чего от него можно ожидать: пришли итальянцы – ему вздумалось дать им роман – вот он взял да и дал. Виташевская мне очень посочувствовала: – Вы знаете, Оленька, – мягким кошачьим голоском говорила эта огромная заплывшая жиром туша, – разрешите мне показать этот роман вышестоящему лицу. Вполне возможно, все станет на свое место.

Потом я узнала, что под этим «вышестоящим лицом» она подразумевала Молотова, с которым имела какое-то личное знакомство. Не знаю, Молотову или нет, но действительно Виташевская отдавала куда-то роман (один из не переплетенных экземпляров был у этой особы). Скорее всего, в то самое учреждение, которое когда-то, арестовав меня, крайне интересовалось содержанием крамольного (по их мнению, Пастернак не мог написать другого) произведения» (там же с. 219—220).

Вся эта история с Виташевской оставляет ощущение липкой опутанности слежкой и вербовкой. Бывшая концлагерная начальница явно курировала Ивинскую по гослитиздатовской линии. Поверить в то, что матерая чекистка проявила собственную инициативу и давала читать «Доктора Живаго» кому-то вышестоящему (способствуя продвижению романа), невозможно, тут игра заключалась в другом. Руками Виташевской Ольгу Всеволодовну брали в оборот, сеяли в нее зерна надежды на поддержку сверху, кормили пряником, благо кнут был в другой руке. Видя, как активно стала Ивинская уговаривать Пастернака требовать рукопись назад от Фельтринелли, становится понятно, что фигуры вроде Виташевской и занимались инструктажем близкой Борису Леонидовичу женщины. Кто лучше умеет разговаривать с бывалой зэчкой, как не опытная вертухайка.

Вовсе не Ивинская добивалась встреч с властями, не она искала покровительства, а наоборот: ее вызывали, ей указывали, от нее требовали. Многие страницы мемуаров «В плену времени» надежнее читать в зеркальном отражении.

Объективно Ивинская оказалась настоящей находкой для КГБ – человек управляемый и пугливый, не вульгарный соглядатай и информатор, не какой-то пассивный статист, но эмоциональная, литературно одаренная активная участница лубянской разработки. При этом – с пылом сражающаяся за своего возлюбленного, искренне желающая, чтобы все кончилось миром.

Какие женские нервы выдержат быть попеременно – то в когтях властей, то в объятиях Пастернака!

В конце декабря 1957 на рождественские каникулы в Москву вновь приехала Элен Пельтье. Она рассказала Пастернаку о парижской встрече 12 декабря с Клемансом Эллером, Корнелисом Скуневельдом и Питером де Риддером и подтвердила, что план выпустить «Доктора Живаго» в «Мутоне», академическом и неполитизированном, по-прежнему жив. Пастернак откликнулся на это известие письмом к Жаклин де Пруайяр – не просто воодушевленным письмом, но, что называется, установочным. Изложенные ему Элен Пельтье сложности он великолепно осмыслил и предлагал свое решение щекотливых юридических вопросов. Перед нами первая, по сути, инструкция в истории тамиздата, универсальные правила для затяжной политической зимовки.

«7—10 января 1958, Переделкино

Дорогая, невыразимо дорогая Жаклин, (…) Не упускайте этой возможности, немедленно хватайтесь за нее. Убедите Ф<ельтрине>лли 1) чтобы сам он не сносился ни с кем из русских издателей за границей, чтобы он воздержался и не дублировал Ваших усилий. 2) чтобы согласился стать подставным лицом в будущих объяснениях по поводу тайны, каким образом подлинный текст (романа) попал в русское издательство. Пусть позволит представить дело таким образом, будто его рукопись была сфотографирована и распространялась среди издателей и переводчиков, и в конце концов он уже не мог помешать появлению оригинального текста неизвестно где. (…) Если можно издать русскую книжку в Голландии раньше, чем выйдут переводы романа, и это не будет противоречить юридическим правам иностранных издателей и их отношениям с Ф<ельтринелли>, пусть она выйдет чем раньше, тем лучше. Тут нечего тянуть, торопите дело, как только можно».

Хочется сказать: вот кто истинный подпольщик, вот кто Мальту-то выдумал! Издательского договора толком составить не умел, а в международных интригах понимал, не выезжая из заснеженного Переделкина.

И когда говорят, что отдав рукопись на Запад, Борис Леонидович как бы «освободился» от романа и не имел к дальнейшим событиям никакого отношения, когда утверждают, что деньги, слава, политический скандал, Нобелевская премия, борьба разведок, газетные инсинуации, контрабанда и ловля рыбы в мутной воде не имеют ничего общего с высотой Пастернака, с красотой его духовного мира и величием замыслов, – тогда хочется ответить: раскройте глаза, Пастернак сам, сознательно заварил эту кашу, не упустил ни одной возможности подтолкнуть и поторопить западных издателей и посредников, пытался мирить и сводить людей, от которых зависели его публикации, радовался далеким удачам и расстраивался от далеких неуспехов. Издательская история рукописи стала еще одним произведением Пастернака – чем-то вроде пьесы, поставленной режиссером, разлученным со своей труппой, которая, в отсутствии руководителя, начинает играть по собственному усмотрению и разумению – но, сбиваясь местами на импровизацию, не смеет все же отойти от общего замысла.

Насколько серьезно Борис Леонидович смотрел на надвигающийся политический скандал и готов был принять любую судьбу, видно по его решительным словам из письма к Жаклин:

«Достаточно ли хорошо понимает Г<аллимар> и основательно ли он осведомлен, что никакая возможная хитрость или двусмысленность, на которую в будущем меня могут вынудить косвенным давлением, не должны поколебать принятого им решения? Если ему предложат миллионы отступного, пусть знает, что непримиримая позиция и выход книги принесут ему в десять раз больше. Если его уверяют, что публикация романа грозит мне гибелью, пусть знает, что отсутствие публикации наверняка вызовет еще более страшную расправу» (7—10 января 1958).

Можно ли сильнее выразить свою волю? Эту черту в Пастернаке очень точно почувствовал Варлам Шаламов, написавший:

«Б. Л. далеко не вне политики. Он – в центре ее. Он постоянно определяет „пеленги“ и свое положение в пространстве и времени» (Шаламов. Пастернак, с. 626).

Если бы Фельтринелли, как и сам автор «Живаго», превыше всего ставил выпуск романа в оригинале, никаких дальнейших недоразумений не возникло бы. И Жаклин могла бы самым лучшим образом доказать свое умение выполнять поручения. Но русское издание для Фельтринелли вовсе не было вершиной мечтаний. Оно порождало сплошные проблемы – и политического характера (дальнейшая ссора с Москвой), и юридического (Фельтринелли, как ему много раз напоминала Жаклин, не владел правильной, вычитанной машинописью, а значит, вынужден был бы печатать другой текст – пруайяровский, что по закону требовало нового оформления прав), и финансового (русский тираж вряд ли мог озолотить).

И обо всем этом – взять и рассказать Пастернаку? Нет, Фельтринелли не был самоубийцей. Он продолжал сообщать в Переделкино только то, что было выгодно его издательскому дому.

Между тем, сходный план был у Пастернака и в отношении выхода за границей сборника своих стихов, обещанного в Москве и лежавшего безо всякого движения.

Из письма к Жаклин 7—10 января 1958 года:

«Пусть сборник стихов издадут под тем предлогом, что это копия книги, подготовленной в Гослитиздате два года тому назад; пусть утверждают, что эта книга по всей вероятности давно уже должна была появиться; что машинопись случайно попала в руки издателей и ее печатают без ведома автора».

Пастернак показал себя превосходно понимающим, какая политическая игра предстоит вокруг русского издания романа. В словах Бориса Леонидовича видно предвосхищение той этико-юридической полемики, которая сопровождала всю дальнейшую жизнь тамиздата 1960—1980-х годов: как издавать, если автор живет в СССР? Отмечать ли, что издание выходит «без ведома автора»? Кому в таком случае принадлежат права? Сможет ли писатель, при необходимости, доказать свое право на гонорар? Какие сложности возникают при уступке прав на перевод книги? Что делать, если запертый за железным занавесом автор не согласен с издательским заглавием, или сокращениями, или приводимыми о себе сведениями?

Все это в системе «самиздат – тамиздат» было еще не разработано, никто к концу 50-х с такими сложностями столкнуться не успел. Пастернак в этой области был первопроходцем. Но назревающие сложности он умел предвосхитить и думал о них, и, насколько было в его силах, заботился. Но утверждать (как это настойчиво делает сын – Евгений Пастернак), будто приключения рукописи и драматические взаимоотношения причастных к ней людей не имеют никакого отношения к автору романа, несерьезно. Пастернаковедение не существует без самого Пастернака. А многих людей Борис Леонидович сам вовлек в живаговский вихрь. Но если Банников, Ивинская, Переделкино, КГБ расцениваются некоторыми биографами как реальность, к которой присоединяют в последние годы и издателя Фельтринелли, то Жаклин, «Мутон», Брюссель и западные агенты такого статуса лишаются: их подают эскизно, двухмерно, а чаще всего замалчивают.

Схематически пастернаковский план сработал, но с обратным знаком: не Фельтринелли пришлось оправдываться за появление русского тиража, а «Мутону». Впрочем, мы забегаем вперед.

Все в том же письме (7—10 января 1958) к Жаклин Борис Леонидович еще раз ясно обозначил отношение к своим прежним вещам и соглашался издавать по-русски, помимо романа, только сборник избранных стихов с недавно написанным автобиографическим очерком в качестве предисловия. Все остальное, вышедшее из-под его пера за сорок предыдущих лет, казалось ему теперь лишенным мало-мальского значения.

И это же письмо – вернее, приложение к нему – закрепляло драму в отношениях двух исполнителей его авторской воли, миланца и парижанки. Жаклин не переправила по назначению следующую пастернаковскую записку:

«Милостивый государь,

я не знаю, когда мне представится другая возможность, чтобы высказать вам огромную признательность за Вашу ослепительную деятельность, объектом и очевидцем которой я оказался. Я восхищен осторожностью данных Вами интервью, Вашим бережным отношением ко мне, которое я ощутил в оформлении книги, преподнесенной мне немецким журналистом, великолепным переводом, который повсюду превозносят до небес. Если я тоже, в свою очередь, был Вам в чем-то полезен, хочу попросить Вас исполнить мое желание. Ваши издания так баснословно расходятся, что можно было бы пожелать увидеть мне свою работу напечатанной так, как она была написана, в оригинале. Иными словами, не мешайте мне отдать это деликатное дело (сопряженное, может быть, с обстоятельствами, гибельными для меня, как впрочем, и вся живаговская фантасмагория), в заботливые руки моего большого друга Жаклин де Пруайяр в Париже.

После того, как она обсудит с Вами сопутствующие делу вопросы, она выберет, по-видимому, для осуществления публикации издательство Мутон в Гааге, как наиболее приемлемое с политической точки зрения. Я не вижу, чем это может нанести ущерб или противоречить Вашим интересам, если каждый поступающий в продажу экземпляр русского издания будет нести под заглавием обозначение Ваших прав на все иностранные переводы, то есть самое широкое объявление Вашего копирайта. Если все-таки моя просьба ущемляет Ваши намерения, тем не менее, прошу Вас, уступите мне, возместив свои убытки за счет статьи 2 договора. Уменьшите проценты, которые Вы мне назначили, до той цифры, которую сочтете нужной, но не мешайте мне дать право выпустить от моего имени и пользоваться материальными выгодами во всех литературных начинаниях, касающихся русского текста моих работ, мадам Ж. де Пруайяр и не стесняйте ее в этой деятельности.

Я причисляю вас к самым лучшим своим друзьям, долга по отношению к которым мне никогда не исчерпать. Такова же и еще более неоценима мадам де Пруайяр. Я не хочу, чтобы мои друзья ссорились друг с другом. Прошу вас, уладьте с нею все, что необходимо.

Не пишите мне. Не подымайте денежных вопросов. Придерживайтесь прежнего образа действий в отношении меня и по-прежнему храните молчание. Горячо и преданно обнимаю Д'Анджело. Все его знакомые шлют ему самый нежный привет.

Передайте мое восхищение, поздравления и безграничную благодарность дорогому Цветеремичу, который показал себя магом и волшебником, добившимся победы в своей работе. Весь ваш Б. Пастернак»

Это письмо Жаклин не отослала. Почему? С ее точки зрения, в письме недостаточно точно были определены ее юридические права, а кроме того, наделение ее определенными, пусть и ограниченными, полномочиями вступало бы в противоречие с тем договором, который Пастернак подписал с Фельтринелли. Через год, 30 января 1959-го, в своем ответе Пастернаку Жаклин созналась в неисполнении поручения и даже спрашивала, надо ли отослать ему назад в Москву его записку к Фельтринелли. Вопрос, конечно, нелепый, но за поведением Жаклин угадывается надежный советчик – муж-адвокат Даниэль.

Он всеми способами старался оградить ее от возможных претензий и исков со стороны ущемляемого Фельтринелли. Помимо угрозы судебного преследования, была и другая, не менее важная: Жаклин и не собиралась оповещать миланского издателя о своей роли в предстоящем русском издании. И точно так же не хотела, чтобы об этой роли тот узнал от Пастернака.

Пожалуй, такую позицию она выработала не сама и даже не по совету мужа. Это решение, вероятно, возникло 12 декабря 1957 года на той самой исторической встрече в ее доме: с того дня роль Жаклин была определена – это была роль посредницы в переговорах с Фельтринелли. Только посредницы, но никак не заинтересованного лица, обладающего, к тому же, полномочиями выпустить русский оригинал. Вот тогда и должна была Жаклин понять, что из истории русского издания она вытеснена – и совсем не миланцем, понять, что книга непременно выйдет, и противостоять этой силе не сможет ни она, ни ее муж, ни Фельтринелли, ни даже сам Пастернак. И не все ли равно, как эта сила называется, – Клеманс Эллер, Николай Набоков, ЦРУ? «Доктор Живаго» стал шайбой, за которой охотится десяток клюшек, и какая-нибудь да забьет свой гол, так лучше отойти подальше, пока тебя клюшкой не задели. И Жаклин отойдет, у нее на это будут самые уважительные причины.

Итальянское издание добралось до Пастернака в начале января. Книгу привез Хайнц Шеве – корреспондент западногерманской газеты «Die Welt» и доверенное лицо Фельтринелли. С отъездом Серджо Д'Анджело Шеве становился главным посредником между Миланом и Переделкино.

«Мне показали итальянскую книжку, – писал Пастернак Жаклин. – Она оформлена, по-моему, со вкусом и благородно. Они правы, не деля текст на две книги, на два тома, как сделано в рукописи, и давая сквозную нумерацию глав, как в целом, неделимом произведении. Последуйте их примеру. Но печатать отчество в заглавии (Boris Leonidovitch Pasternak) неуместно, надо просто Boris Pasternak» (7—10 января 1958).

Первый русский отклик на роман появился на волнах Радио Освобождение на следующий же день: в воскресенье 24 ноября новостная программа включала три сюжета: некролог художника Мстислава Добужинского, скончавшегося под Нью-Йорком, корреспонденцию из Парижа о забастовке государственных служащих и в рубрике «Комментарий» шестиминутное сообщение «О Пастернаке». 27 ноября из нью-йоркского программного центра в Мюнхен (откуда и велось вещание) пришел комментарий «Книга Пастернака „Доктор Живаго“». К сожалению, подавляющее число пленок тех лет до нас не дошло, а строки сохранившегося расписания в данном случае не дают имен выступавших.

Ближайшая по времени пленка относится к 19 декабря 1957. В вечернем эфире в своей авторской рубрике «Из области мысли» Владимир Вейдле посвятил новинке сюжет «Вне очереди: о книге Пастернака»:

«Я собирался продолжить сегодня мои размышления о понятиях „идеология“, „философия“, „мировоззрение“, „религия“. Но случилось нечто, что заставляет меня отложить все это до следующего раза. Вышел роман Пастернака „Доктор Живаго“. Толстая книга, больше чем 600 страниц. Я купил ее, выписал из Италии, стал читать и уже не смог больше ни оторваться от нее, ни думать о чем-либо другом. Как это всегда бывает, или, по крайней мере, как это всегда бывает со мной, все мои размышления, поневоле отвлеченные, отступили на второй план рядом с тем непосредственным духовным опытом, который дарит читателю всякая настоящая, то есть проникнутая подлинной поэзией, подлинным искусством книга. Такие книги всегда и везде редки. А в наше время на русском языке их и совсем мало. Впрочем, и „Доктора Живаго“ ведь я читал не по-русски, а по-итальянски. Читал, словно глядя сквозь запотелое стекло на что-то расстилающееся за окном. Невиданное, новое, потому что переплавленное в творческом огне. И все же близкое, свое. Сквозь чужеземную пелену от первого до последнего слова – русское и родное.

Такое чтение, вместе с радостью, было и мучением. Итальянский перевод добросовестен и, в меру возможного, точен. Вчитываясь в него, сплошь и рядом угадываешь русскую фразу, русский склад речи, а затем и характерные для Пастернака слова, ритмы, интонации. Но угадываешь приблизительно, без гарантии, что угадал верно. И как ни вслушиваешься, самой музыки все же не слышишь и убеждаешься все больше, что подлинник ею полон, что качество ее самое высокое. И, тем не менее, с первой же страницы книга захватила меня полностью. На этой первой странице необыкновенно кратко, сжато и необыкновенно выразительно описаны похороны матери будущего доктора Живаго, тогда еще мальчика десяти лет. Мальчик этот, как только зарыли гроб, взошел на могильный холмик, курносое лицо его сжалось, он вытянул шею, как если бы он был волчонком, все подумали бы: сейчас завоет. Он закрыл лицо руками и разрыдался. Мальчика уводят.

Первый раздел первой главы, занимающий всего страницу, на этом и кончается. Но так четко был зарисован этот первый эпизод романа, так врезалась в память каждая, точно собственными глазами увиденная подробность, что внимание сразу же оказывается прикованным к главному действующему лицу и ко всей его дальнейшей судьбе, которая и составляет главное содержание книги. Первый эпизод этот отнесен к самому началу века. Следующий – к 1903 году. Большинство эпизодов первой трети книги отделены один от другого несколькими годами. Можно считать эту первую треть приготовительной к главному повествованию, протекающему между 1918-м и 1922-м годом. Оно тоже расчленяется на эпизоды, но с менее долгими промежутками между ними. Следует заключение всего в 50 страниц, где рассказано снова более отрывочно о последних годах жизни Юрия Андреевича Живаго и о его смерти в 1929 году. А затем еще более короткий, в 20 страниц, эпилог, приуроченный к 1944 году. Можно, таким образом, называть этот роман историческим. Его фабула, его герои относятся к прошлому, хоть и к недавнему прошлому. Исторические события получили в нем отражение: 1905 год, война, революция, разруха и голод первых послереволюционных лет, гражданская война, особенно та, что шла на Урале и в Западной Сибири, начало НЭПа. Но тут-то и следует подчеркнуть главную особенность романа. Он отражает историю, действие его протекает в истории, но о той истории, о которой пишут сперва в газетах, а потом в учебниках, он знать ничего не знает. Даже имя Ленина встречается в нем только один раз, а могло бы не встречаться и вовсе. Официальная, внешняя и, так сказать, программная сторона истории еще меньше интересует Пастернака, чем она интересовала Толстого в «Войне и мире». Его интересует лишь та история, что воплощается в судьбах людей, та, что осмысляет, возносит или калечит и губит человеческую жизнь. Он и самые эпизоды, из которых образуется его книга, выбирает не по официальному историческому календарю, а в соответствии с теми узловыми моментами в жизни его героев, когда завязывается их судьба или намечается скрещивание их жизненного пути с другими жизненными путями. И с каким искусством он эти эпизоды выбирает, с каким редкостным умением опускает он лишние подробности, обрывает рассказ именно там, где нужно. И вообще ничего нам не сообщает, ничего «для полноты картины» не описывает, ни о чем не говорит, чтобы тут же не было запечатлено в удивительно остром и четком словесном рисунке, все чаще обращающемся непосредственно к зрительному нашему воображению.

В этом всегда была сила Пастернака. Именно передача зрительных восприятий всегда удавалась ему всего лучше и в стихах, и в прозе. Тут, в этой новой большой книге, несомненно лучшей и самой значительной из его книг, все искусство его обновилось, и этот его дар видеть и запечатлевать виденное получил то оправдание, то применение к высокой цели, которого ему раньше недоставало. Раньше этот дар восхищал нас сам по себе, теперь он служит чему-то большему. Юрий Живаго и любовь его Лара, и все друзья и недруги, окружающие их, и Москва, и Россия, и вся русская жизнь в первую четверть нашего века сквозь войну и революцию, сквозь нищету, голод и смерть, сквозь радость жизни и радость творчества, потому что Живаго – поэт, и его стихи составляют последнюю часть романа, все это оживает для нас, как еще не оживало ни в чьей другой книге. Все это мы видим, потому что, наконец-то, это начертано для нас свободно, без всякой оглядки на что бы то ни было, рукой подлинного мастера.

Я не всегда был безусловным поклонником Пастернака. В ранних его сборниках, прославивших его, меня коробила чрезмерная нарочитость в выборе слов, чрезмерная подчеркнутость некоторых приемов. Ранняя его проза – «Детство Люверс» или «Воздушные пути» – казалась мне слишком уж экспериментальной, слишком рассчитанной на определенный литературный эффект. Когда-то, много лет тому назад я написал о нем статью, довольно резкую в ее критических оценках. Быть может, слишком придирчивую к мелочам, но которая и сейчас не представляется мне в целом несправедливой. Теперь, однако, даже и о раннем периоде пастернаковского творчества я бы такой статьи не написал. В свете того, что он создал теперь, оправдано все, что он делал раньше. Никакой критик в будущем не будет вправе говорить о «Сестре мой жизни» или об «Охранной грамоте», не прочитав «Доктора Живаго». Тем нередко и измеряется величие художника, что вершин своего искусства он достигает далеко не смолоду.

Читая «Доктора Живаго», я не знал, чем больше восхищаться – глубокой человечностью всего повествования, где люди не делятся на белых и черных, где не абстрактные формулы судят жизнь, а жизнь осуждает все формулы и все абстракции, или же угадываемой сквозь перевод силой и точностью языка, чуждого теперь всяким внешним эффектам, но благодаря которому все, о чем говорится, как раз и становится для нас незабываемо живым. Я читал Пастернака по-итальянски. Книга его вышла в коммунистическом итальянском издательстве. Скоро она также выйдет по-английски, по-французски и по-немецки. Было бы горем для русской литературы, если бы не вышла она в самом скором времени и по-русски. После «Жизни Арсеньева» Бунина не было напечатано ни в России, ни за рубежом более замечательной русской книги» (Звуковой архив Радио Свобода, Прага).

Вскоре не только на радио, но и в русской заграничной печати стали появляться отклики тех, кто смог уже познакомиться с романом по-итальянски. 2 февраля 1958 года эмигрант второй волны дипиец Борис Ширяев, живший в Италии и свободно владевший языком, размышлял на страницах «Нового русского слова», какую жанровую характеристику правильно было бы применить к пастернаковской книге: «Публицистический памфлет, художественно оформленная политическая концепция, исторический роман, бытовая повесть?»

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.