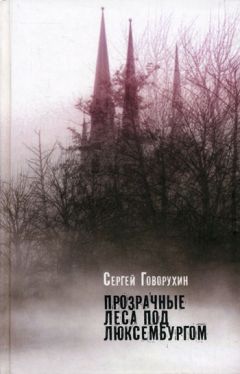

Текст книги "Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)"

Автор книги: Сергей Говорухин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)

Розовый язык алабая

Когда Евгению Николаевну спрашивали, что было в ее жизни, она вымученно, словно по прейскуранту, отвечала:

– Роли были. В кино и в театре. Особенно в БДТ у Товстоногова. Правда, всего два сезона… В кино около сорока ролей. Правда, удачных всего семь. Вру, восемь. Дочь выросла, Катя. Как-то сама по себе. Ей уже девятнадцать… Детство было счастливое. В Киеве. С отцом и матерью. Отец военный…

– Ну, а ваш курс, – подсказывала докучливая корреспондентка, – в институте театра, музыки и кино. Студенты…

– Курс, – повторяла за корреспонденткой Евгения Николаевна, – студенты. Способные ребята…

Корреспондентка выключала диктофон.

– Вы меня извините, Евгения Николаевна, но с вами невозможно разговаривать. Вы заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств – неужели вам нечего рассказать о своей жизни?

– Нечего, – бесстрастно отвечала Евгения Николаевна. – Но как же так… – растерянно говорила корреспондентка.

Евгения Николаевна доставала из буфета бутылку вина, стаканы, вазочку с конфетами.

– Давайте лучше выпьем, – предлагала она. – А интервью возьмете у кого-нибудь другого. Я – персонаж довольно скучный и однообразный. Да и популярность моя, скорее, история.

Она откупоривала бутылку.

– Конфеты московские. Я знаю один магазин, где всегда есть московские конфеты…

– Можно, я включу диктофон? – спрашивала корреспондентка.

– Ради бога… Не знаю почему, обожаю московские конфеты. Большую часть жизни прожила в Питере, а конфеты люблю московские. Странно, правда?

– Да нет, почему… – теряясь, отвечала корреспондентка. – Скажите, а ваша дочь…

– Она учится на юридическом. Сейчас все непременно хотят быть юристами… А вы давно в журналистике?

– Три года. После университета.

– Нравится?

– Как когда…

– Как когда – это про меня, верно? Да вы не смущайтесь. Давайте еще по стаканчику…

Она разливала остатки вина.

– Евгения Николаевна, вы замужем? – хмелея, спрашивала корреспондентка.

– Да.

– А ваш муж…

– Мой муж – профессор нашего института.

Потом она провожала корреспондентку до лифта, и та, остановившись в дверном проеме, запинаясь и теребя сумочку, говорила:

– Ой, Евгения Николаевна, вы такая славная! Мне у вас так понравилось. Я, как материал подготовлю, сразу же вам позвоню…

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо говорила Евгения Николаевна, прикрывая за ней дверь.

Она выходила на балкон, смотрела, как, отчаянно жестикулируя, ловит такси смешная угловатая девочка – корреспондент городской газеты.

За балконом был город, Исаакий, Петропавловская крепость. Город такой же грязный и неухоженный, как и десять, и двадцать лет назад. Такой же величественный и одинаковый. И всегда чужой…

Город, в котором негде преклонить голову. Где нет ни одного человека, кому бы она могла рассказать о своем счастье. Коротком, как раскат грома, и долгом, как дождь, который шел всю последующую жизнь…

Ей впервые захотелось рассказать о своем счастье. Совершенно чужому человеку. Например, этой девочке-корреспондентке. Для этого надо было выключить диктофон и достать из буфета еще одну бутылку вина…

Но, опомнившись, она подумала: зачем? В строгой последовательности ее жизни было невозможно предположить встречу, изменившую ее внешне благополучную судьбу. Встречу, постоянно возвращавшую ее в тот теплый июльский вечер с его удушьем перед надвигающейся грозой, цирком Чинизелли, напротив которого она остановила машину, и привязанному к водосточной трубе, вывалившему огромный розовый язык алабаю…

Он приехал на три дня. Сказал, что в командировку. Она полагала, что они будут встречаться урывками, а он провел с ней все эти дни, был у них дома, обедал, играл с маленькой Катей в дурацкую игру «Пардон, мадам» – они бросали карты и били себя по лбу, картам, рукам, перекрикивая друг друга, кричали: «Пардон, мадам» и «ку-ка-реку», и Катерина была совершенно счастлива.

На второй день они поехали на кладбище в Комарово, долго бродили по аллеям, останавливаясь у каждого надгробия, пили на могиле Ахматовой и вернулись в город поздно вечером.

Он затащил ее в уже закрывавшийся ресторан. Их не хотели пускать, но он договорился, и они сидели в пустом зале под звон убираемой со столов посуды, пили холодное сухое вино и ели сваленные в одну тарелку остатки банкетных блюд.

Когда он рассчитывался с официантом, выпала из бумажника и легла на пол фотография. Она нагнулась, подобрала фотографию и, коротко взглянув на нее, смутившись, вернула ему.

На снятой в ателье фотографии, застыв перед камерой и напряженно прислонившись друг к другу, были запечатлены женщина лет тридцати пяти с безучастными серо-водянистыми глазами и неопределенного возраста девица с таким же отсутствующим взглядом и такими же противоестественно выразительными формами. Их сходство было настолько очевидным, что она невольно отшатнулась.

– Это моя семья. Жена и ее дочь. Акселератка четырнадцати лет… – с глухим раздражением сказал он.

– Мне нет никакого дела до твоей семьи, – неожиданно зло сказала она и, увидев, как он потемнел лицом, накрыв ладонью его руку, раскаянно произнесла: – Прости…

Она задержала его руку чуть больше дозволенного их дружескими отношениями и, потянувшись за сигаретами, словно опомнившись, увидела возвышающегося над столом официанта со счетом в руках. Официант молча наблюдал всю сцену с фотографией. При этом у него было такое томительно-глупое выражение лица, а глаза настолько отрешенно устремлены в пространство, что она не выдержала и рассмеялась.

– Спасибо, – сказал он официанту, что означало: сдачи не нужно.

Официант вежливо поклонился.

В день его отъезда она допоздна пробыла на озвучании и заехала за ним в гостиницу около семи вечера. До отхода поезда оставалось несколько часов, и они катались по городу в поисках места, где можно было посидеть. Притормаживая возле очередного ресторана, она спрашивала:

– Может, здесь?

– Как скажешь… – бесцельно глядя в окно, отвечал он, и они ехали дальше.

Возле цирка Чинизелли он попросил ее остановиться. Она припарковалась у огромной сваренной из металлических прутьев корзины для хранения арбузов. Корзина была выкрашена в темно-зеленый цвет и сама напоминала гигантский арбуз. Сейчас корзина пустовала. – Если бы меня посадили в подобную резервацию, – грустно сказал он, – я был бы самым счастливым человеком на свете. Днем я наблюдал бы течение жизни, а по ночам выл на луну… И никакой сопричастности.

– Мальчишки забросали бы тебя камнями, – отстраненно произнесла она.

– Меня так и так рано или поздно забросают…

Она резко повернулась к нему, собираясь что-то возразить, и тут увидела собаку. Собака сидела у входа в магазин, вывалив шершавый розовый язык и тяжело дыша мощными ребрами. Она была огромная, палевая, с подрезанными ушами и удивительно человечьими глазами на иссеченной шрамами морде. Собака смотрела в их сторону.

– Боже, какая собака! – испуганно и одновременно восторженно произнесла она.

– Это алабай – среднеазиатская овчарка, – объяснил он. – Одна из самых сильных собак в мире.

– А он привязан?

– Привязан. Но если он надумает освободиться, то вырвет эту трубу к чертовой матери! Со всеми ее креплениями…

– Представляю себе эту картину, – улыбнулась она, – алабай с водосточной трубой на Фонтанке… Ты знаешь, я не смогу проводить тебя до поезда, – внезапно раздражаясь, сказала она, – у мамы опять подскочило давление, и еще надо успеть в аптеку…

– Это не страшно, – перебил ее он, – высади меня у какого-нибудь метро. Я доберусь.

Она включила зажигание.

– Выключи, – попросил он.

Она покорно выключила.

Он долго напряженно молчал, и в этой неожиданно охватившей город тишине она явственно слышала свое сердце и тяжелое дыхание алабая за спиной.

Наконец он сказал:

– Ты прости, но если я этого не сделаю, то буду жалеть всю жизнь…

Повернулся к ней, обнял, прижал к себе, целуя виски, волосы, нечаянно касаясь губ.

Сколько это длилось? Минуту, две, пять? Ей показалось – вечность. Она интуитивно почувствовала, что сейчас он уберет руки, отпустит ее, и поняла, что хочет только одного: пусть это будет всегда, на всю недолгую оставшуюся жизнь. Его губы, дыхание, руки на ее плечах.

Она хотела сказать ему: милый, любимый, забери меня. Забери со всей моей пропащей жизнью. Я пойду за тобой куда угодно. Я буду жить только тобой, мой уставший, мой родной, мой единственный…

Он отпустил ее.

– Поехали, – сказал чужим далеким голосом.

У входа в метро, прощаясь с ним, она спросила:

– Ты будешь мне звонить?

– Конечно, – легко ответил он и, наклонившись, сдержанно поцеловал ее в щеку.

Он давно растворился в провале метро, а ее красная «семерка» одиноко стояла у обочины. Гасли витрины магазинов, редели прохожие, а она по-прежнему сидела в салоне, неподвижно облокотившись на руль, и думала о нем.

Потом завела машину и поехала в сторону дежурной аптеки за лекарством для матери.

Ей предложили небольшую роль в одном из обретающих популярность сериалов, завалили работой на дубляже. Она возвращалась поздно, стирала, готовила, отпаивала лекарствами заранее вычислявшую нашествие магнитных бурь мать, полуживая, занималась с дочерью, играла в «Пардон, мадам»…

Ей был необходим его голос. Пусть на расстоянии, за тысячу километров, всего лишь несколько дежурных фраз: «Привет! Как дела? Это я, Андрей…»

Он не звонил.

Не выдержав, она позвонила ему на службу.

– Полковник Болдырев в командировке, – лаконично ответили ей. На большее она и не рассчитывала.

Из-за болезни Катя отстала от школы. По вечерам, когда она возвращалась домой, они занимались математикой, решая чудовищно запутанные задачи, которые самой Евгении Николаевне давались с невероятным трудом. Раздражаясь и злясь от собственной беспомощности, она срывалась на дочь, ломала в бессилии карандаши, часто курила на кухне.

– Неужели ты не можешь решить этой пустяковой задачи?! – теряя выдержку, кричала она.

– Не могу, мам, – кусая губы, отвечала Катя.

В коридоре зазвонил телефон.

– Но ведь это так просто! Надо всего лишь подумать!..

– Телефон, мам, – осторожно напомнила Катя.

– Слышу, не глухая… – Она стремительно встала, опрокинула стул, прошла в коридор, по пути бросив матери:

– Конечно, кроме меня в этом доме больше некому подойти к телефону!

– Резко сняла трубку, продолжая кричать матери:

– Она меня в гроб загонит своей математикой! Она математикой, а ты несуществующими болезнями!.. Слушаю вас! – отрывисто сказала в трубку.

– Евгения Николаевна?

– Да, я, – привычной скороговоркой ответила она.

– Подполковник Кузнецов из Москвы… Евгения Николаевна… Тут такое дело… Андрей убит. Две недели назад…

– Как? – глупо спросила она.

– Убит. В одной ближневосточной стране… Больше я ничего не могу вам сказать. Извините…

Через несколько лет она вышла замуж, выпустила первый театральный курс и в том же году набрала следующий. Отпраздновав сорокапятилетие, она как-то в одночасье сдала, состарилась, перестала следить за собой, тратясь без остатка на нищих, вечно голодных студентов, приглашая их домой для дополнительных занятий, подкармливая и незаметно опуская деньги в карманы пижонских курточек. Студенты считали ее немного блаженной и ласково-снисходительно называли Женевьевой. Восторгаясь ее былой популярностью, рассматривая фотографии первых ролей, где она была необычайно, вызывающе хороша собой, они не находили оправдания ее нынешнему образу жизни. По-юношески жестокие и тщеславные, они не понимали, как можно довести себя до такого запустения, и были уверены, что сами проживут до конца яркую и насыщенную событиями жизнь.

Смирясь с отношением к себе окружающих, она не обижалась и ничего не пыталась противопоставить, искренне полагая прожитую жизнь ровной и обыкновенной.

Что было в ее жизни? Кино, театр, роли. Удачные и неудачные. Чаще никакие. Ежегодные фестивали в Гатчине, которые бессменно открывала и закрывала она одна. Муж, второй, третий. Дочь. Детство с купанием в Днепре, гидропарком, отцом, затянутым в портупею, серьезным и трогательным одновременно. Студенты…

В ее жизни было все. И ничего.

Она познала славу и успех, была боготворима, никогда не испытывала нужды. Но ее жизнь была лишена взлетов и падений, она не плакала над ролями, не бродила ночами по пустынным улицам. Неприкаянно, куда глаза глядят…

Она была настолько равнодушна к собственной жизни, до такой степени избыла себя в ней, что могла с легкостью сбросить одежду, надеть глухое черное платье и уйти в монастырь. Могла прийти на кладбище, опуститься между могил и остаться среди них навсегда.

Она могла как угодно распорядиться своей жизнью, если бы не обдуваемый ветрами пятачок у цирка Чинизелли, возле которого она несколько раз в году останавливала машину и часами сидела в салоне, вспоминая тот смиренный июльский вечер с удушьем перед надвигающейся грозой, его руки, которыми он обнял и прижал ее к себе, горячее прикосновение губ.

Вспоминала свою скованность, и отчаяние, и ощущение обрывающего сердце полета, и твердь земли под ногами.

Сколько это длилось? Минуту, две, пять. Теперь она знала: всю жизнь. Потому что больше ничего не было в ее жизни.

И вот еще в чем она никогда и никому не решилась бы признаться: каждый раз, останавливаясь у цирка Чинизелли, она издалека высматривала фасад дома напротив и сталактиты водосточных труб на фасаде, втайне надеясь увидеть привязанного к трубе и вывалившего огромный розовый язык алабая – единственного свидетеля ее счастья…

2006

Тысяча тысяч нас

Из парка Горького поехали домой. Остановили красную «девятку» с аспидно-черным негром за рулем.

– С праздником! – безбожно коверкая слова, негр обнажил арктической белизны зубы.

А может, зубы у него были как зубы и только казались ослепительными на антрацитовом фоне немного обезьяньего лица. Негра звали Зеф. Несколько лет назад он приехал с Кубы учиться на инженера… Хотя какое это имело значение.

Поговорили о кубинской революции, жизнестойкости Фиделя…

Зеф уважительно покосился на мой китель с наградами.

– Воеваль? – спросил он.

– Немного, – отвернувшись к окну, сказал я.

Мне почему-то стало неловко. Сегодня был День Победы. При чем здесь я? При чем здесь мы?

Да и не воевал я. Мотался по роду службы в командировки, тянул солдатскую лямку. Опять же потому, что работа была такая. Несколько раз стрелял наугад. Чаще стреляли в меня.

Валялся в госпиталях с ранением, с контузией, с последствиями того и другого. Мог погибнуть. Но не погиб же…

Просто день был сегодня такой. Святой. Один на всех. Единственный.

Плакать все время хотелось. И плакалось. И не стыдно было слез.

И старики эти – как дети. Великие, отчаянные и наивные одновременно. Поднимающие стопку за стопкой… Им по-прежнему кажется, что после такой войны их никогда и ничто не сломит. А пустота за их спинами с каждым годом становится неотвратимее.

Я кожей ощущаю эту пустоту. Звенящую, оглушительную… Пустота переполнена звуками. И звуки эти: одиночество, забвение, жестокость…

Дома расстелили на полу скатерть, завели патефон. А праздник таял на глазах. Пили, пели военные песни, с надрывом кричали «ура», поддерживая залпы салюта, который так и не увидели из-за высоких крон деревьев.

А праздник избывал себя. Заговорили о предстоящих отпусках, море, юге, о чем-то суетном, житейском…

Мы с Геркой молчали. Сидели рядом, подливая водку в стаканы, и молчали. Все было ясно без слов.

Потом он встал и вышел в коридор.

– Герка… – остановил его я.

– А… – Он махнул рукой и вышел, не простившись.

В его глазах стояли слезы.

Я знал: теперь мы увидимся через год. В лучшем случае мимоходом пересечемся где-нибудь. «Как дела?» – «Нормально. А у тебя?»

Мне нужно было догнать его…

Он хотел остаться один. Я тоже. Вдвоем мы не мешали друг другу.

Я вернулся в комнату, остановился в дверном проеме и… в который раз ощутил свою чужеродность.

– Какой-то он странный, – убирая грязную посуду, осторожно заметила она.

Все разошлись. В углу на кроватке, трогательно укрывшись моим кителем, спал сын. Праздник кончился. Мы остались втроем.

– Кто?

– Гера… Весь вечер молчал, ушел не попрощавшись…

Я на мгновение задумался. Почему на мгновение? Потому что это мгновение и есть жизнь. Во всяком случае, там, откуда мы вернулись. Вернулись ли?

Мгновение, разделяющее нас на живых и мертвых. Цвирк пули, осколок фугаса, стальная нить растяжки – как граница между двумя измерениями…

Что всколыхнулось во мне? Обида за старого товарища, вызванная ее легкомысленной фразой? А в чем обида? В том, что он странный? Но это так. Он странный, я странный, и еще тысячи нас…

Это мы, Господи!

– Знаешь… – сказал я и вдруг понял, что еще никогда и ни с кем не говорил о том, что много лет жило и болело во мне. Когда перехватывает дыхание и не хватает слов, а может, их еще не придумали, эти слова. – Конечно, мы производим впечатление нормальных людей… Встретились – поговорили. Чего там… Но война… Ее же нельзя пережить и отрезать. Она сидит вот здесь. И здесь. И эта необъяснимая дрожь в руках. Вдруг, ни с того, ни с сего… Сколько их было – этих засад, подрывов… Сколько раз по нам били и свои и чужие. И какая, к черту, разница, чья пуля раскроит тебе башку…

Из меня словно выпустили воздух. Я сел к столу, достал из пачки сигарету.

Мне казалось, что это все. Но это было не все. Я должен был договорить. И для себя. И для нее.

Мы пропустили войну через себя. Я там, она здесь. Когда ждала, когда три месяца выволакивала из-под меня судно в заштатном ростовском госпитале, прижимала к себе мою контуженную голову по ночам и, склоняясь, шептала что-то терпеливо и нежно, как мать.

А потом, как-то сама по себе, война стала привычной частью нашей жизни, как рано или поздно привычным становится все. Я уезжал и возвращался, мы накрывали праздничный стол, уставляли его закусками, настраивали популярную радиоволну…

И почти перестали брать аккорды на той струне, от прикосновения к которой когда-то обжигало пальцы…

– Скольких мы потеряли за эти годы. И не обязательно друзей. А просто был человек, ел с тобой кашу из одного котелка. И вот его нет, а ты живой… Я всех их помню. И тех, кого знал, и тех, кого не знал, – почему-то еще больше… Может, потому, что мог узнать и не узнал, и теперь уже не узнаю…

Я пытался говорить проще, обыденнее. Не получалось.

Я не раз, так или иначе, касался темы войны. Но раньше это было вскользь, обрывочно, за дружеским столом. Да и кому нам было рассказывать? Друг другу?

Но именно сегодня, сейчас я ощутил, какой глубокой, болезненной раной живет во мне война. Это был мой мир, и Геркин, и еще тысяч нас. Мир обугленных нервных окончаний, который не дано постичь непосвященным.

Я вспомнил Грозный девяносто пятого года, консервный завод и хлюпающее под ногами, раскатанное траками месиво грязи, вязко просачивающейся за голенища ботинок. И как, выматывая душу коротким погибельным свистом, поднимали фонтаны перемешанной с осколками грязи одиночные мины. И как надо было бросаться на землю, закрывая голову руками. И никто не бросался. Стояли, исступленно всматриваясь в темнеющее небо, словно рассчитывая увидеть предназначенную именно тебе мину…

Так я впервые узнал, что чувство брезгливости выше чувства страха.

Но, узнав и пережив это лично, я понимал, что вряд ли смогу объяснить это другим.

Как можно поверить в то, что перед лицом смерти человек думает не о спасении, а о том, как падать в эту грязь в прожженном, рваном, но местами еще чистом бушлате, о сухости ватных брюк, о том, как лежать, уткнувшись лицом в это месиво снега, земли, автоматных гильз, отодранных с кровью бинтов…

А то, что мылись перемешанным с пороховой гарью снегом, гнили от фурункулеза, пили этот же растопленный в котелке снег, – об этом кому? И зачем?

– Я ведь все понимаю… Но вы всегда смеялись, говорили об этом так буднично… – растерянно, словно оправдываясь, произнесла она.

Буднично. Конечно, буднично. Буднично убили, буднично составили похоронку… Там к этому привыкаешь быстро. А потом? В мгновения внезапного осмысления? Когда понимаешь, что остался жив вопреки всему. А как и какие боги отвели от тебя смерть – не дано понять никому.

Через два месяца я уезжал в командировку. И никакая сила на свете не могла отменить ее. Как не могла отменить войны в трех часах лета от Москвы.

Я вспомнил прошлую командировку, инженерный дозор на Пригородное, засаду, одиночный трассер над БТРом: над тем самым местом, где еще несколько секунд назад сидел я…

Они подорвали и зажали нас между двух «зеленок». Мимо с обманчивым спокойствием проследовали несколько легковушек, автобус с рабочими, груженный сеном «зилок». До конечной точки маршрута оставалось пройти четыреста метров. И вдруг подрыв, и падающий с пробитой гортанью мальчишка-сапер, и кровь на асфальте…

Они обстреливали нас справа, из укрытых сплошным зеленым массивом брошенных дач. Они знали, что мы не сможем подойти к ним сквозь непроходимые минные поля, и потому стреляли не прицельно, с ленцой, больше забавляясь паникой и замешательством в наших рядах.

Башнер развернул КПВТ и бил наугад по кустам, деревьям, еле различимым в зарослях домам. Его поддержали автоматами.

– Уходим! – крикнул командир группы.

Погрузив, почти забросив в кузов «Урала» раненного сапера, прикрывая друг друга, заскакивали в люки БТРов бойцы. Матерясь и разбивая в кровь руки, разворачивали жала пулеметов башнеры.

Мы с Еремой прикрывали отход с противоположной части «зеленки». Заметив дрогнувшую ветку, я резко повернулся и выпустил несколько коротких очередей. Перевел ствол автомата левее и вновь нажал на спусковой крючок: автомат молчал.

«Неужели расстрелял магазин?!»

– Патрон перекосило, Серега! – крикнул Ерема.

Вскинув автомат, я увидел затворную раму с перекосившимся патроном и подумал: «Как это могло случиться?» И еще я подумал: «Конец!»

– Прыгай в люк! – дико заорал Ерема, стреляя на ходу. Я вскочил в люк уже двигающегося БТРа и увидел, как странно, боком заваливается на асфальт Ерема…

Четыре месяца спустя я был с сыном на новогодней елке. Сын хохотал, бегал вокруг елки, дергал меня за рукав:

– Ты видел, пап, видел?

Он был счастлив.

Я смотрел на его бесконечно любимую и дорогую мордаху, в широко распахнутые шальные глаза и думал о Ереме. У Еремы тоже был сын…

Ночью мне снилась первая любовь. Мы сидели в спальне ее огромной квартиры на фоне разобранной смятой постели и пили кофе. Она что-то оживленно рассказывала, водила пальцем по столу, и с каждым ее жестом нарастала во мне необъяснимая тревога.

В этот момент в квартиру ворвался ее муж. Он кричал, ожесточенно размахивал руками, хватал меня за отвороты рубашки, и тогда я сказал ему:

– Почему вы так волнуетесь? Ведь Алла давно умерла…Я проснулся подавленный: по преданию, покойники снятся к смерти.

По преданию, нельзя мыться и бриться перед боевым выходом, фотографироваться перед полетом. Мы не брились, не фотографировались – и умирали каждый день.

По преданию, черная кошка – к беде, покойники – к смерти, собака – к другу.

Алла обнимала меня во сне, горячо шептала что-то смешное, глупое, из нашей юности, но так и не позвала с собой…

А если бы позвала?

У меня перед глазами стоит Ерема. И те, кто были «до». И те, кто «после». Я их еще не знаю. Вероятно, узнаю, когда прикоснусь пальцами к безжизненной сонной артерии. Узнаю и буду помнить всю жизнь: бесфамильных, безымянных, моих несбывшихся друзей. Ведь Алла позвала не меня…

Я вышел на кухню, сел к столу.

Она мыла посуду. Работал телевизор. Невероятно пышногрудая девица бодрым, вселяющим оптимизм голосом объясняла, как правильно отличить настоящую тефлоновую сковороду от подделки.

– Привет, – сказал я.

Она повернулась ко мне:

– Полчаса назад передали: в Веденском ущелье попали в засаду «уазик» и БТР. Шестнадцать человек погибло…

И, уткнувшись лицом в полотенце, заплакала.

2007

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.