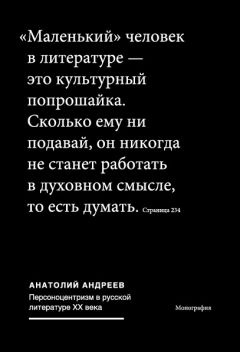

Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"

Автор книги: Анатолий Андреев

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)

«Чудики» В.М. Шукшина: архетипы типажей

1

Деревенская проза – это сусальный реализм, который, будучи реализмом, изображает не то, чего вовсе нет в жизни, а то, что там присутствует, однако присутствует совсем не так, как видится это сусальному реализму. Это выборочный, тенденциозный реализм, искажающий реальность в сторону сусальности, в сторону благородных, иконных и исконных, идеалов. Собственно, тенденция быть тенденциозным относится к любому реализму. Реализм как художественная система только и может существовать, так сказать, как реализм благих намерений, занимающийся поэтизацией зачастую непоэтизируемого или труднопоэтизируемого. А как можно поэтизировать то, что сопротивляется поэтизации?

Одним-единственным хорошо известным и зарекомендовавшим себя способом: чем грубее и безнадежнее действительность – тем отвлеченнее идеалы. Это закон всякого реализма (и всякой иной художественной системы, закон искусства, добавим мы, что означает: элементы реализма в той или иной степени присущи любой другой художественной системе, даже оппозиционной реализму). Действительность, воспринятая сквозь магическую призму идеала, преодолевается без сучка и задоринки после соответствующей обработки, получившей в культуре возвышенное название «идеализация», из умягченного «материала действительности» можно лепить все, что душе угодно. С другой стороны, реализм потому и называется реализмом, что степень соответствия отображаемой действительности самой себе в нем на порядок выше, нежели в системах нереалистических. Реализм изобрел способ защиты от субъективного произвола; однако он никогда не отождествлял себя с объективностью. Объективность в искусстве вещь вообще невозможная, чтобы не сказать вредная.

Таким образом, идеалы – это и есть способ искажения действительности, и не сусальщики этот способ выдумали. Это универсальная художественная технология. Поэтому в данном случае уместно и продуктивно вести речь о конкретных идеалах, о модели жизнеустройства и человека, на которые ориентируется сусальный реализм.

В недрах соцреализма возник его брат и антипод – сусальный реализм. Сусреализм, заметим, очень точен, хлесток и нелицеприятен в оценке реальности, он не лакирует действительность, а в традициях уже классического (критического) реализма срывает маски, что придает собственно реалистическому началу весомость и авторитетность. Такому реализму охотно веришь. Проблемы, как всегда у всех реалистов любых мастей и оттенков, начинаются тогда, когда, сознательно или бессознательно, предлагается программа преодоления того, что блистательно подвергается критике. Как правило, «программы» улучшения ужасных и неприемлемых сторон действительности чрезмерно благородны, а потому – чрезвычайно утопичны, предельно нереалистичны. Получается хорошая, честная, искренняя, даже гениальная литература – однако вместе с тем наивная, и даже глуповатая. Вот такой мы имеем гибрид, вот такой заряд амбивалентности несет в себе богоспасаемая деревенско-сусальная проза, ибо всякое мощное культурное обновление – амбивалентно по сути: не покритикуешь – не спасешься, но на методы спасения всегда найдутся свои критики. Вот и тянется душа к вековечному и фундаментальному, взросшему из недр, из почвы, что само по себе должно вывести «идеалы» из зоны глумливой критики. Хочется найти и утвердить такие идеалы, по отношению к которым сама идея критики выглядела бы кощунственно и богохульно. Хочется как лучше – а получается сусальность.

Таким образом, сусальны прежде всего положительные герои, которые действительно традиционно для русской литературы ищут добро и справедливость не в мужском, разумном, рациональном и культурном начале; формой подачи и существования истины, облеченной в доспехи добра и справедливости, является начало женское, психологическое, иррациональное и, в конечном счете, антикультурное (то есть тяготеющее к началу природно-стихийному, невыдуманному, «честному»). Все хрестоматийные уже Матрены, Дарьи, Марьи, Иваны Африкановичи и иже с ними ведут свою духовно-литературную родословную от своих Платонов, Каратаевых, Ростовых Наташ да Болконских Марий, «быстрых разумом» графов Безуховых Петров Кирилловичей, а также Обломовых, Софий Мармеладовых, Мелеховых… Несть числа. Почва русской почвы – начало психологически-приспособительное, отторгающее культурную, интеллектуальную европейскую направленность; критический анализ русской литературе чаще всего нужен для того, чтобы скомпрометировать разум, но не утвердить его; разумная городская культура, культура умствований, противостоит жизни души – естественной, нерастленной кознями разума, как бы самодостаточной. Вся русская ментальность соткана из «русского духа», из «вечно бабьего в русской душе» (Розанов В.В., тот самый, который внес в культуру немало «бабьего»), из веры, надежды и любви. Сначала было слово – это, по большому счету, не про нас. Нам слово нужно для того, чтобы зафиксировать беспомощность слова. И феномен вопиюще сусальной, анафемски талантливой русской прозы второй половины ХХ, совершенно прагматичного века свидетельствует о том, что жив курилка, жив русский поведенческий архетип, жива культурная традиция.

Вместе с тем нельзя закрывать глаза на то, что в русской литературе и культуре издавна коренилась и иная, исконно европейская традиция, мощно выплеснувшаяся в творчестве Пушкина, Лермонтова, Чехова; в ХХ веке ей следовали Булгаков, средненькая городская проза (не идущая ни в какое сравнение с великолепной деревенской). Русским давно пора бы понять, что у них две почвы, что это хорошо и нормально, и перестать затеивать столь обожаемые гражданские войны, культурный плод, кстати сказать, типично сусального отношения к действительности, напичканной, якобы, нераспознанными святынями, на которые, будто бы, кто-то вероломно посягает. Две почвы – одна культура: вот формула культурного прогресса.

Еще в «Слове о полку Игореве» четко обозначены и разведены два полюса, в которых сконцентрирована соль земли, соль каждой почвы. «Злато слово» Святослава рекомендует: сначала подумать – а уж потом безрассудно действовать, отдаться во власть патриотического порыва. Сначала – слово, мысль, рассуждение, культура. Однако будем справедливы: за словом и разумом и в Древней Руси сохранены были тактические функции; функции же стратегические – «за землю Русскую», против половцев «поганых»! – не подлежат обсуждению. На войне как на войне: «не трожьте святое» и «наших бьют» – вот образцовое идеологическое оформление резни. Война – это и есть капитуляция разума. Вот почему «злато слово» стало стержнем «Слова» – однако «злато слово» было изрядно «со слезами смешано». И все же слово было…

Импульсивный князь Игорь, «буйный Святославич», культивировал иную почву, придерживался иного поведенческого алгоритма: сначала действуй – а там видно будет. Как бог на душу положит. Авось пронесет. «Лучше ведь убитым быть, чем плененным быть». А как бы все устроить так, чтобы быть живым и не плененным – ему и в голову не приходит. Между прочим, неразумный образ действий князя Игоря и привел к трагедии. Впрочем, он же сделал князя символом героизма и бесстрашия.

Неизвестный автор «Слова», однако, и князя Игоря сберег с прицелом на славное грядущее, и идею «златого слова» восславил. История русских, увы, пошла по пути, проторенному честолюбивым правдолюбцем и патриотом всея Руси князем Новгород-Северским Игорем Святославичем. «Злато слово» как принцип выстраивания отношений было надолго забыто. Слезы оставили, а слово забыли.

Вернемся к почве исторически более древней, хотя в культурном отношении менее перспективной. Модель проста и немудрена: узреть те вековые основы, которые укрепляли душу и жизнестойкость особи, рода, народа. Это начало «всемирное», коллективистское, в силу этого – неизбежно психологическое, ориентированное на интересы «опчества», «мира», державы и презирающее потребности индивидуума, если они не завязаны на «опчество», если они, иначе сказать, не авторитарны по природе своей. Все, что работает на сохранение этой модели – религия, мораль, всевозможные социальные институты – объявляются благом и добром, разумным и вечным, вросшим в почву, потому что выросшим из нее. Психология почвенничества – это психология патриархального коллективизма. Социальная структура, в которой живуч коллективизм, – всегда пирамидальна, и верхняя точка пирамиды всегда – единоначалие (будь то соборный орган или царско-княжеских кровей персона).

Разве плохо, что подобный тип социума, достаточно совершенный еще каких-нибудь 300–400 лет назад, регулярно воспроизводит праведников, без которых не стоит ни село, ни вся земля наша?

Это хорошо. Значит, плохо то, что угрожает праведничеству. Разрушение праведничества неправедно по определению. Не трожьте святое. Вот это и есть почва сусальности, определяющая твердый пафос сусального реализма. Почва эта – миф, конечно, так ведь литература в основном мифами и питается. Уберите миф – и вы лишитесь литературы. Можно даже сказать, что миф – это почва литературы (и в этом смысле вся литература – почвенна).

Иное дело, что мифы каким-то образом отражают-таки реальность. В данном случае получился уникальный сплав под названием сусальный реализм. Но нас не то интересует, сколько правды несет в себе сусальное отношение, то есть отношение, замечающее и гиперболизирующее только плюсы (реальные, заметим, плюсы) мироустройства, при котором на поток было поставлено воспроизводство нравственно приличных членов сообщества. У нас не то в предмете.

А то у нас в предмете, как с подобной моделью соотносится тип «чудика», являющийся одновременно сыном и пасынком «мира». Чудик – это ведь открытие не только литературного, но и нравственно-духовного порядка, продукт времени, с одной стороны; а с другой (с той, которую любят игнорировать историки литературы) – явление, содержащее вневременной закономерный (архетипический) ход на пути взросления. Взрослеть, духовно взрослеть – значит отрываться от почвы. Вот чудик и будет интересовать нас как тип маргинальный, уже отрывающийся от почвы, однако не определившийся с тем, куда же ему теперь врастать, что считать новой почвой. Он вырван из почвы, вянет и пропадает на корню.

2

Скажем сразу: по своему культурно-историческому и художественному значению «чудик» не может рассматриваться как фигура ключевая, знаковая или символическая для мировой литературы. Это не Гришка Мелехов, хотя и одного с ним поля ягода (Гришку в определенном отношении можно считать «чудиком»). Это наше, русское дело – дело, в котором, тем не менее, отражается всемирно-исторический масштаб. Чудик – это когда сквозь азиатскую рожу просвечивает европейский лик. Чудик завис между городом и деревней. Что это означает в плане социально-психологическом – хорошо известно. Собственно, этим и ограничивают оппозицию «город – деревня». Однако он завис также в плане культурном (здесь и сокрыта подлинная глубина) – между культурой и натурой, между «золотым словом» и безмолвной роевой жизнью. Он выделился среди своих, но никогда не станет своим среди чужих, тех, городских. Из мелкой темы и мелкого («маленького» в традиции) героя и характера рождается большая духовная проблема. А это и есть, собственно, талантливая литературная продукция. Другой не бывает.

На критике социализма можно сделать себе разве что имя, которое принесет временную популярность и деньги, но у истории культуры свои принципы отбора, она не забывает иные имена – те, что объективно служили делу культуры. Пора, кажется, обратиться непосредственно к рассказам большого мастера Василия Макаровича Шукшина, чтобы все вышеизложенное обрело образную, знаковую плоть. Начнем с классики, с центральных персонажей в галерее чудиков, давших имя самой галерее.

Кто не знает «Чудика»?

Многие читали этот гениальный рассказ, стоящий в одном ряду с такими «тузовыми» вещами, как «Мастер», «Микроскоп», «Сураз» «Срезал» и др. (нас интересует в данном случае не творчество Шукшина в целом, а магистральный тип чудика, представленный в многочисленных модификациях; эти рассказы, конечно, входят в число лучших, созданных писателем). Рассказ как бы прост и не особенно многопланов. Все, все в рассказе «работает» на антитезу, на некое противостояние, смысл которого, однако, не так и прост. «Эпизоды» одной поездки (из деревни – в город), сконцентрированные по принципу «рассказ в рассказе», не увлекут нас сюжетной интригой. Все эти эпизоды читаются как знаки фатального, ощущаемого героем противостояния, разрушительной угрозы его, чудика, миру. В произведении нет аналитического расщепления ситуации, нет рефлексии или открытого психологизма; модель сочится какими-то несубъективными смыслами, источает экзистенциальный дух. Всмотримся. Вчитаемся.

1. Начнем с изумительной концовки, двусмысленно аттестующей героя: «Звали его – Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом» [Текст цитируется по изданию: Шукшин, В.М. Чудики / Собр. соч. в трех томах. – М., «Молодая гвардия», 1985]. Перед нами то ли заурядные анкетные данные, то ли дело, заведенное на подсудимого Князева В.Е. (кем в таком случае заведенное? за что?), то ли позиция повествователя (за которым стоит сам Василий Макарыч), взявшего этой иронической интонацией своего героя под защиту от неуместной агрессии… но опять же: от кого? Кто, что противостоит мирному киномеханику, несущему культуру в массы, на село? Кому мешает мечтатель Дон-Кихот (сыщики, собаки, шпионы – это ведь романтическая атрибутика, державная версия противостояния злу, угрозе, насилию и вообще всякой нечисти)?

Чудик заискивает перед городом, «уважает» городских людей и одновременно побаивается отдельных представителей продвинутой культуры, а именно: «хулиганов и продавцов». Более чем странная классификация – так ведь чудик и не классифицирует, он все делает по наитию, постигает вдохновенным чутьем. Классификация «чудная», а характеристика точная. Вот приметы городской толпы: «мужчина в шляпе», «полная женщина с крашеными губами». Чудик и стал стихийно оппонировать этой толпе, которая в городе приняла форму «очереди», тем, что повел себя явно не как они: не сумел «пересилить себя», не заставил себя «протянуть руку за этой проклятой бумажкой», которая валялась в ногах у очереди… Речь идет, напомним, об изрядной сумме денег, которую Чудик сам же и выронил, но при этом легкомысленно обратил внимание «граждан» на эту «бумажку» как на ничью, чужую, не его. Он красноречиво и не без вызова ляпнул: «У нас (в деревне – А.А.), например, такими бумажками не швыряются». Сделал, что называется, доброе дело. Когда же «дело» приняло трагикомический оборот, он не сумел повести себя прагматически, адекватно ситуации, поставив совесть выше денег. Неловко как-то забирать свои деньги, после того, как ты ошибочно назвал их не своими, «подарил». В этом присутствовал бы элемент хулиганства, момент городской нахрапистости. Странный какой-то, не такой, как все – «чудик», чуждый всеобщим неписаным правилам, чужой среди своих.

Мелочь, пустяк (он «то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные») – однако: «Под сердцем даже как-то зазвенело от горя».

Далее следовал очередной контакт с «интеллигентным товарищем» в очках – и очередное разочарование. Чудик и на общение пошел раскованно, и выражался-то словами городских людей, подслушанными в очереди («представляете, каким надо быть грубым, бестактным…»), однако история, рассказанная им в поезде случайному попутчику-интеллигенту, вновь развела его с миром города. Вот что поведал бесхитростный Василий Князев своему очкастому визави в надежде изумить «товарища» и расположить его к себе правдивым повествованием: «– У нас в соседней деревне один дурак тоже… Схватил головешку – и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, – кричит, – руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится… А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным…

– Сами придумали? – строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на чудика поверх очков.

– Зачем? – не понял тот. – У нас за рекой, деревня Раменское…

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил».

Рассказ характеризует не только «товарища», который отнесся к истории как к выдумке, но и самого сказителя: история (реальная) врезалась ему в память, впечаталась, не выходила из головы. Именно подобные впечатления от жизни формировали его душу. Он передал свои наблюдения человеку городскому в адаптированном варианте, на его же языке, а тот обиделся. Городскому товарищу все это показалось небывальщиной, чтобы рассказать такое, надо держать собеседника за идиота. В городе подобное не поощряется. Чудик вновь влип в историю – мелкую, но досадную.

А что, собственно, не так?

Взгляд на вещи у чудика устроен иначе, сама душа его скроена на какой-то чудиковатый, чтобы не сказать ветхозаветный, манер. Его система ценностей, о которой он сам, конечно, и не подозревал, радикально не вписывается в городские представления о должном и сущем.

В самолете новый сосед, лысина которого заменяла шляпу, отгородился от Чудика газетой («Жена называла его – Чудик. Иногда ласково». Даже жена – иногда…), от живого человека – бумажкой. Ох, уж эти бумажки! Чудик «попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось». Разумеется, непосредственный Чудик стал прорываться к живому общению, но ему предложили в качестве теста ни к чему не обязывающий городской стеб: «– Дети – цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

– Как это? – не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить».

Общению условному, светскому, недушевному (потому как бездуховному), информационно-развлекательному Чудик не обучен, а общение задушевное и искреннее уже не в моде, отжило свой век, неактуально. Старомодно.

Если живого человека (пусть и наивного, но сохранившего духовно сберегающую установку на живое общение) считать архаичным, а шляпы, газеты, очки, лысину и искусственную вставную челюсть (у лысого читателя оказалась именно такая челюсть) почитать как признаки высокой культуры, то возникает много вопросов. Теперь уже сам Чудик выступает тестом, а мы, читатели, спрашиваем: как же так случилось, что уважаемые «интеллигентные товарищи» не реагируют на главное – на стихийную незлобивость, внимание к интересам другого, душевность и открытость – словом, на комплекс порядочного и, кстати, именно интеллигентного человека?

Получается, что именно «шляпы» и читатели газет имитируют культуру, путая ее с бойкостью, шустростью и информированностью. С другой стороны, до подлинного культурного героя Князеву еще ох как далеко – дальше чем до брата, живущего на Урале, на границе городской Европы и деревенской по своим замесам русской Азии, куда автобусом, поездом и самолетом добирается сельский киномеханик.

Еще эпизод в культурном путешествии Василия Егорыча. Телеграмму жене, трогательно-игривый опус не чуждой поэтичности натуры, строгий город обкорнал до сухого информационного сообщения, до «открытого текста»: Чудик опять спутал «вид связи» и способ общения. В результате цензурной правки «строгой сухой женщины» получилось: «Долетели. Василий». А ведь было: «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка». Бдительная телеграфистка возразила: «Составьте иначе. Вы – взрослый человек, не в детсаде. (…) «Приземлились»… Вы что, космонавт, что ли?»

Что не понравилось «сухой женщине» и было ликвидировано как информационный излишек?

Личностная избыточность, стихийно выпирающее «не то» мироощущение, презрение к функциональности, к «городу».

Брат Дмитрий так и не стал до конца городским, а вот жена его, нервная и злая Софья Ивановна, типичный продукт городской лже– и масскультуры, люто невзлюбила не приростающего к цивилизации Чудика. За что?

Искушенный брат Дмитрий разъяснил: «– А вот за то, что ты – никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении (практически – продавец – А.А.), шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает… Она и меня-то тоже ненавидит – что я не ответственный, из деревни». Город – лидер цивилизации, деревня – тормоз и аутсайдер. Такое распределение ролей не устраивает Чудика, а еще больше – повествователя. Смысловые акценты расставляются таким образом, что получается что-то похожее на истину: из деревни до культуры далеко, не дотянешься, а из города – еще дальше.

Вердикт Чудика был изысканно прост и точен, словно диагноз: «Не понимаю: почему они злые стали?» (Отголосок или предтеча знаменитого шукшинского посыла: что с нами происходит?) Это он и по поводу снохи, которая в своем рвении стать городской и смыть деревенское прошлое отыгрывается на детях: «одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала»; и по поводу «кого-то еще», кому он бросил открытый вызов. «– Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, – выходец из деревни. Надо газеты читать!.. (Явное влияние городской, то бишь психоаналитической культуры на мастерство писателя: в речах героя торчат уши комплекса неполноценности; Чудик, защищая деревню от тлетворного влияния города, обращается к авторитету все того же города. Все смешалось – и это великолепная, диалектическая смесь – А.А.) Что ни фигура, понимаешь, так – выходец, рано пошел работать.

– А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, незаносистые. (…)

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

– Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь – как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его – до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными…»

Чудик, конечно, фигура комическая, юмористическая, если уж быть совсем точным, однако ощутимая и все более усиливающаяся драматическая подкладка (тот самый звон горя под сердцем) превращает его в персонаж трагикомический, в нем появляется подлинная глубина, которая, впрочем, органически свойственна юмористическим героям. Не будем путать их с сатирическими лжегероями; сатирический персонаж «юмора не понимает» в принципе, ибо он объект комического, но не его субъект. У Чудика, строго говоря, тоже «туго с юмором», он чаще выступает как объект смеха. Однако решающая черта юмористического героя – гуманистически ориентированная система ценностей – заставляет читателя принимать его сторону, быть заодно с ним, его систему ценностей делать точкой отсчета в комически перевернутом мире. Чудик не осознает, как потенциально он глубок и перспективен как личность. Мы вместо него посмеиваемся над ним, но не над его позицией. Что касается сатирического «супергероя», то ему сложно рассчитывать на сочувствие просвещенного читателя, ибо он всегда эксплуатирует энергию высоких идеалов, прикрывается ими, маскируя свои сугубо эгоистические цели и потребности. Мировоззренческий обзор сатирического персонажа весьма ограничен: он видит ситуацию только изнутри и убежден, что его маска, которую он «на голубом глазу» демонстрирует наивной публике, принимается за чистую монету. Он и сам, кстати, может принимать себя за того, кем старается выглядеть, и тогда о маске можно говорить условно: он с успехом обманывает самого себя. Но повествователь начеку, он своевременно дистанцируется от героя, бичует его смехом, ибо объективно позиция персонажа всегда порочна.

Юмор – антипод сатире. Юмористический персонаж видит себя одновременно изнутри и извне, он достаточно объективно прогнозирует юмористический (комический) эффект, поэтому посмеивается вместе с нами над собой (так сказать, смеется последним), чем заслуживает наше уважение. Чудик плохо воспринимает себя со стороны, поэтому и влипает в ситуации досадные, но – обратим внимание – все же мелкие; сатирический герой всегда по-крупному рискует репутацией, и даже судьбой. Функцию восприятия со стороны за Чудика выполняет повествователь (автор, для неискушенных читателей, сам Василий Макарыч). И мы, читатели, солидаризируемся с позицией не только Чудика, но и повествователя, то есть с высшей нравственной и духовной точкой отсчета в произведении. Вот каким непростым образом Чудик становится субъектом смеха, хотя формально является «чудаком»-объектом.

Чудик добил сноху своим миролюбием, готовностью идти на компромисс и безвкусием, выразившимся пристрастием к лубку. «Ребячьими красками» 39-летний киномеханик расписал колясочку как простоватый народный умелец: без затей, но от души. Хотел как лучше, хотел мира со снохой. «По верху колясочки Чудик пустил журавликов – стайку уголком, по низу – цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток… Осмотрел коляску со всех сторон – загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

– А ты говоришь – деревня. Чудачка. – Он хотел мира со снохой. – Ребенок-то как в корзиночке будет».

Софья Ивановна взъерепенилась не на шутку: «Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! – кричала Софья Ивановна. (…) Пусть не дожидается – выкину его чемодан к чертовой матери, и все!»

Василий Егорыч услышал вопли снохи еще на крыльце. «Чудик поспешил сойти с крыльца… А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

– Да почему же я такой есть-то? – горько шептал он, сидя в сарайчике. – Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества».

Трагикомедия: и смех, и грех.

Но это еще не финал. Концовка нам известна, а вот перед ней повествователь устроил маленький вселенский триумф и реванш Василия Егорыча. «Домой Чудик приехал, когда шел рясной парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле – в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко: Тополя-а, тополя-а…

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал».

Автобус, ботинки – все продукты цивилизации, мешающие непосредственному контакту с природой, побоку. Прочь городскую условность. Вместо шляп, очков, газет, бумажек – дождик, солнышко, небо, лужи, пузыри…

Итак, что чему противостоит, какие полюса образуют антитезу, смыкаясь в художественное целое?

Василий Егорыч, персонаж, сочиненный Василием Макарычем, являет собой органическое продолжение природы, он, в отличие от героя сатиры, не искалечен культурой и в качестве бесхитростного и искреннего сына натуры противостоит обезличивающей городской культуре, истребляющей все живое.

Все это очень и очень традиционно. Даже и Платона Каратаева с Герасимом (имеется в виду персонаж из «Смерти Ивана Ильича», а также его тезка и предтеча из «Муму») не будем вспоминать. Доброе и светлое, опять же, привязано к душе человека (душа не стесняется быть косноязычной, невнятной, почти немой; главное, чтобы искренней была, и тогда само отсутствие культуры идет в плюс). Сухость, черствость, злость – это уже неизбежные спутники городской, то бишь головной (антипод толстовского Герасима, Иван Ильич, носил характерную фамилию Головин), рациональной культуры. Сердце противостоит уму, душа – разуму, психика – сознанию. Излюбленный русский сюжет, который покоится на мифе, гласящему, что сознание, ядро культуры, и все им произведенное (мысли, «слова», даже золотые, идеи, проекты, индустриализация и цивилизация) – не делают человека лучше; напротив, человек, оторвавшийся от почвы, становится только хуже. Миф этот, кстати сказать, резко упрощает рассказ, лишает его подлинной глубины, ибо рассказ, детище культуры, наивно рубит сук, на котором сам же и произрос.

Антитеза – есть, однако из нее странным образом не следует, что Василий Егорыч Князев (ох, уж это извечное русское стремление «покняжить», быть причисленным ко княжескому роду, обрести особый культурный статус) – это и есть цель и смысл истории. Иначе сказать, мы имеем дело отнюдь не с сусальным реализмом. Модель вмещает в себя гораздо больше, чем требуется сусреализму. Князев как персонаж трагикомический полностью дискредитирует обстоятельства (среду) в традициях реализма критического (тенденциозно, почти карикатурно выписанную среду: самолет совершает посадку в картофельное поле, после чего у интеллигентов, изображенных сплошь сатирически, выпадают искусственные челюсти, с них спадает спесь; городские люди, утратившие инстинкт жизни, лишаются дара речи в ситуации, когда естественно было бы визжать от страха etc.); однако и сам Князев вовсе не выглядит перспективным культурным полем, средой, тем самым праведником, каким собирается спастись Россия. Искренность и наивность – это, конечно, неплохо, в этом что-то есть. Более того, непосредственность – лучший способ оттенить посредственную культуру. И все же как эти качества могут привести к полнокровному и всестороннему расцвету духовности (коль скоро в рассказе преобладает гуманистическая озабоченность – этот «чеховский» подтекст незримо витает вокруг да около) – неясно.

Несмотря на то, что рассказ ограничен рамками противоречия малоконцептуального, он являет собой в некоторых отношениях убедительную художественную модель, а в модели могут сквозить смысловые пласты совсем не той традиции, к которой иногда однозначно причисляют Шукшина. Рискну предположить (с существенными оговорками, о которых речь пойдет несколько позднее), что «чудик» как тип и Чудик в частности – это сниженный, травестированный вариант незаслуженно-печально известного «лишнего человека», тип, бессознательно отторгающий те жизнеспособные расклады, что предлагает ему общество, бессознательно ориентированный сразу на высшие культурные ценности – без соответствующей культурной школы. С одной стороны – «почему они такие злые?»; с другой – «да почему же я такой есть-то?» Он рвется к культуре через народное творчество, через иллюзьон и синема, уважает городских людей, каким-то верхним чутьем угадывая, что есть культура хоть и городская, но совершенствующая человека, и перед этой чаемой культурой (в рассказе даже намека на нее не обнаружишь) он готов благоговеть (только не перед «пианинами» и «фигурным катанием»: это штрихи сатирической декорации). Вот если в таком, культурологическом ракурсе посмотреть на чудика, то в нем можно разглядеть прообраз типажа, где скрещиваются две русские тенденции и почвы: вперед, к культуре, и назад, к натуре (становящейся в этом контексте высокой, высшей культурой).

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.