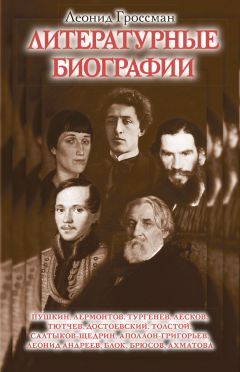

Текст книги "Литературные биографии"

Автор книги: Леонид Гроссман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)

Так, роняя последние остатки гуманического идеализма 40-х годов, закатывалась политическая мысль Достоевского[39]39

Приведем отрывок из малоизвестной статьи о Достоевском, основные выводы которой представляются нам верными для последнего периода жизни писателя: «Достоевский может быть и верит в существование рая, может быть и знает о возможности рая, но Достоевский не хочет рая… Проводника в рай он себе представляет не иначе, как в виде отвратительного длинноухого Шигалева из «Бесов»… Герой Достоевского не только не мечтает от избавления из ада, но над этой мечтой о счастьи, о рае больше всего издевается, больше всего эту мечту не любит… Основное, главное, что дает право на жизнь всем героям Достоевщины: страдание и порок». Учение это создано своей эпохой: «как устами Данте, по выражению Карлейля, внезапно заговорили десять молчавших столетий средневековья, так и устами Достоевского заговорило последнее столетье умирающего буржуазного, предсоциалистического периода». (А. Лейтес. «Достоевский в свете революции». – «Зори грядущего», Харьков, 1922, стр. (102–103).

[Закрыть].

Можно отводить за бездоказательностью все предположения о том, какую политическую позицию занял бы Достоевский в два последующие за его смертью царствования. Авторитетное свидетельство Победоносцева впрочем решительно указывает на вероятное продолжение взятого курса. По поводу отказа А. Г. Достоевской дать Мещерскому для напечатания в «Гражданине» неизданные стихи Достоевского Победоносцев писал ей: «Я уверен, что Федор Михайлович, если б был жив, непременно принял бы в нем [в «Гражданине»] деятельное участие и одобрил бы его направление» (15 декабря 1882 г.). (Разрядка подлинника.)[40]40

Необходимо также учитывать письмо, написанное Достоевским всего за полтора года до смерти редактору «Гражданина» В. Ф. Пуцыковичу для напечатания в возобновившемся в Берлине журнале: «Я рад возобновляющемуся «Гражданину». Вы обещаетесь говорить в нем еще с большею твердостью, чем прежде; тем лучше» и проч. Ссылаясь на усиленную работу по «Братьям Карамазовым» и ухудшающееся здоровье, Достоевский «пока» не обещает «сколько-нибудь значительного и определенного сотрудничества». «Но наше время, – заключает он, – такое горячее и такое возбуждающее время, что, в виду какого-нибудь факта, какого-нибудь нового явления, которые вдруг поразят и о которых неотразимо захочется сказать, не отлагая, несколько слов, конечно напишу что-нибудь. Тогда прибегну к гостеприимству вашего журнала и в нем напечатаю. Во всяком случае искренне желаю вам успеха». (Письмо от 28 июля/9 августа 1879 г. – «Русский Гражданин», Берлин, 1879, № 5.) Проектируя с 1 января 1879 г. издание «Гражданина» в виде ежедневной газеты, В. Ф. Пуцыкович сообщал Достоевскому, что «в случае решения можно сказать, что будут принимать участие Ф. М. Д., И. С. Акс, А. У. Порецкий, кн. В. П. Мещ.» и т. п. (Письмо от 20 июня 1878 г.). В письмах от 31 августа 1878 и 1 мая – 19 апреля 1879 г. Пуцыкович просил Достоевского «обновить журнал чем-нибудь своим», «прислать какую-либо заметку, наставление» и проч. В 1877 г. Достоевский приглашает к себе на вечер «нашего милейшего князя», т. е. Мещерского («Письма» под ред. А. С. Долинина, III, 255). Все это указывает на сохраняющуюся до самого конца 70-х годов связь Достоевского с кружком «Гражданина». Нет основания предполагать, что убийство Александра II и вступление на престол Александра III изменило бы эту политическую ориентацию Достоевского.

[Закрыть]

Необходимо во всяком случае признать, что русская правительственная жизнь конца XIX в., руководимая ближайшими друзьями и единомышленниками Достоевского, не переставала в течение целого двадцатипятилетия осуществлять принципы государственной программы, прокламированные «Дневником писателя». Ограничение прав общественного суда, наступательная правительственная политика в национальном вопросе, охрана подрастающего поколения от социализма и атеизма – вся эта деятельность русского царизма между 1881 и 1905 гг. находится в полном согласии с политическими тезисами «Дневника» и «Братьев Карамазовых». Сопоставляя тексты с фактами, можно заключить, что правительство последних Романовых вело свою политическую линию в духе заветов Достоевского, образ которого и лично запомнился многим виднейшим представителям династии. Политическая пропаганда Достоевского пустила» корни в русскую жизнь и принесла свои плоды.

И если современная Достоевскому власть, при всем уважении к нему, недостаточно отчетливо приобщила его к своему официальному делу, отводя ему преимущественно роль духовного наставника молодых Романовых и свободного пропагандиста монархических идей, в последующее царствование его загробное влияние явственно ощущается на общем, направлении внутренней политики страны. Восьмидесятые и девяностые годы – эпоха государственного осуществления идей Достоевского под непосредственным воздействием его единомышленников – Победоносцева, Мещерского, Тертия Филиппова, Суворина, Вышнеградского, Черняева, Константина Романова, Сергея Александровича и наконец самого царя, недавно лишь получившего из авторских рук семейную хронику Карамазовых.

Мы считали существенным проследить связь писателя с правительственными кругами 70-х годов, расширяющую наше понимание одного из его крупнейших произведений. Не менее важно точно установить и политический баланс его публицистики, ибо на Достоевского ложится часть ответственности за русскую государственную политику последующих лет. В исторической перспективе очевидно, что «Дневник писателя» не был безобидным словесным упражнением его автора. Достоевский в 70-е годы как бы подготовляет реакционную политику конца столетия. В духе государственных идей Победоносцева он отстаивает для верховной власти принципы византийского «цезарепапизма», восхищаясь Павлом I, облачавшимся в далматик первосвященника; во внешней политике он ратует за старинную традицию российской великодержавности, направленную к захвату Константинополя и проливов, и одновременно за новую завоевательную экспансию в Азии в противовес колониальному влиянию Великобритании. Во внутренних делах он не только «ставит точку реформам», но требует обратного хода: назад к сильной власти эпохи его детства и молодости, когда на русском престоле высилась столь импонировавшая ему фигура «монарха, верившего в свой сан и в свое право» и властвовавшего на основе уваровской триединой формулы о самодержавии, православии и народности. Именно се воскрешает «Дневник писателя», восполняя новую теократию принципом опроса земских в целях придания петербургской власти и византийской церковности русского народного стиля. Этот политический эклектизм, лоскутно сочетающий Петербург, Византию и русскую избу, усвоила себе эпоха Александра III[41]41

В 70-е годы национализм Достоевского становится воинствующим. Он выдвигает особый принцип «высокомерия» в сознании собственного мирового значения для каждой великой нации. «Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так «высокомерны» в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными» (Ф. М. Достоевский. «Письма» под ред. А. С. Долинина, М. Л., 1934, III, 50). Мысль эта видимо господствовала в беседе Достоевского с французским дипломатом и писателем Мельхиором де Вогюэ (впоследствии автором известной книги «Русской роман») 17–29 января 1880 г.

[Закрыть].

Таков в общих чертах эпилог Достоевского. Длительный процесс обращения к самодержавию и решительной «измены прежним убеждениям» завершается в эпоху подношения наследнику «Бесов», «Дневника писателя» и «Карамазовых», духовного воспитания великих князей и литературных чтений в залах Мраморного дворца. Этот последний «закатный» и темнеющий облик Достоевского подлежит такому же изучению, как и другие фазы его идейной и жизненной эволюции. Не для обличения и развенчания великого романиста перед лицом нашей революционной современности необходимо такое рассмотрение последней стадии его идей, а лишь для раскрытия одной из самых глубоких драм его столь богатой мучениями биографии.

В политическом плане, как и в сфере личных переживаний, судьба Достоевского была трагичной. Жестоко пораженный воинствующим самодержавием, еле оставившим ему жизнь и беспощадно отнявшим у него молодость, он отказался от социально-утопического миросозерцания своих ранних лет и под грубым нажимом царизма принял и пережил трагедию политического отступничества. Это была кара не менее тяжкая, чем мертвый дом, но Достоевский безропотно принял ее, вырвав из своего сердца влечение к тем освободительным учениям, которые по его собственному слову он в молодости страстно принял в сердце свое. И если классические темы утопистов о золотом веке и всеобщем счастьи еще звучат подчас в поздних произведениях Достоевского сквозь проповедь победоносцевских тезисов об укреплении самодержавия и сокрушении всяческой революции, – это только тоска апостата по отвергнутому мировоззрению, сообщившему в свое время столько вдохновенных устремлений его раннему творческому полету.

Вот почему в своих самых беспощадных нападках на революцию Достоевский неизменно сохраняет стремление понять и направить по новому пути «заблудившееся» молодое поколение. Его сочувствие правдоисканию и жертвенности современной молодежи, не находящей, по мысли Достоевского, верного пути в своих моральных и умственных скитальчествах, нередко звучит в писаниях его последнего десятилетия и полнее всего раздается в его главном антиреволюционном произведении – в «Бесах». Именно здесь Дон-Кихот российского гегельянства 40-х годов Степан Трофимович Верховенский находит для своего суждения о Нечаеве и нечаевцах проникновенные и очистительные слова, которые сам автор уже от своего имени повторяет в наброске предисловия к своей памфлетической эпопее[42]42

Об этом подробно в моей вступительной статье к «Бесам» в издании «Academia». Приведем этот неизданный отрывок Достоевского: «В Кириллове народная идея – сейчас же жертвовать собою для правды. Даже несчастный слепой самоубийца 4 апреля [Д. Каракозов] в то время верил в свою правду (он, говорят, потом раскаялся – слава богу), а не прятался, как Орсини, а стал лицом к лицу. Жертвовать собою и всем для правды – вот национальная черта поколения. Благослови его бог и пошли ему покойной правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

[Закрыть]. Таковы немногие страницы стареющего Достоевского, в которых неугасимый гений великого художника пытается мучительно преодолеть реакционного публициста и идеолога типа де Местра.

Но основное направление пути прочерчено теперь с неумолимой прямолинейностью. Эволюция идей завершилась кристаллизацией исключительной твердости. Несколько смутное брожение теорий и утопий и горячее увлечение социалистическими романами, когда юный Достоевский по-своему, по-художественному, отвлеченно-мечтательно и все же искренне и горячо воспринимал уроки фурьеризма, миновали навсегда. С тех пор Достоевский-художник успел пережить крутой поворот в искании романических форм, а параллельно и двигавшей их идеологии. От Жорж-Занд и Фурье, учивших молодого Достоевского вносить в свои страницы вдохновляющий трепет социальной современности и революционных мечтаний, стареющий Достоевский обращается к Стебницкому, Крестовскому, Клюшникову. Новые каноны обличительного романа придают подчас двигательную силу и сообщают волнующую актуальность его последним романическим композициям. Но вместе с техническими приемами и композиционными завоеваниями они способствуют созданию той мрачной общественной философии, которая отбросила свои густые тени на его последние книги. Великий писатель не преодолел этих отравленных течений современной реакции и, проникнувшись ими, фатально снизил общий план своего творческого дела.

В этом не только личный трагизм его писательской судьбы, но быть может и одна из глубоких катастроф русской литературы. Стоит на мгновенье представить себе, какую могучую эпопею для будущего человечества оставил бы нам мудрец и трагик Достоевский, если бы он продолжал жить социалистическими увлечениями своей молодости, чтоб, понять огромные размеры этого события и весь печальный смысл этой утраты.

Но литературные судьбы сложились иначе. Гениальный романист был сломлен своей эпохой и уже не мог отважно и дерзостно пойти свободным путем Герцена, Гейне или Гюго. Мертвая хватка царизма прервала наметившийся рост вольнолюбивых мечтаний юного Достоевского, жестоко изломала его молодую судьбу, властно приковала к своему жестокому делу и вероятно одержала мрачнейшую и печальнейшую из своих побед, насильственно отторгнув эту огромную творческую силу у той литературы «грядущего обновленного мира», к которой так жадно прильнул на заре своей деятельности молодой ученик Белинского и Спешнева.

Этюды и портреты

Лермонтов-баталист

Лермонтов родился в разгар последних приступов наполеоновской борьбы, накануне Венского конгресса, в тревожную промежуточную эпоху, между лейпцигской Битвой народов и сражением под Ватерлоо. Это оказалось вещим знаком для всей его будущей судьбы. Несмотря на все свои влечения к литературной карьере, он неожиданно для самого себя меняет Московский университет на школу гвардейских подпрапорщиков и из студенческой среды Белинских и Гончаровых попадает в буйную ватагу юнкеров. Впоследствии он так же неожиданно прерывает свою журнальную деятельность в столице для активной борьбы с кавказскими горцами. Величайший лирик русской литературы, он навсегда сохраняется в представлении потомков в образе молодого гусарского офицера, каким изображают его почти все сохранившиеся портреты. И не фатально ли совпадение его столетнего юбилея с разгаром кровопролитнейшей войны?

Этот боевой знак, отметивший при рождении будущую судьбу поэта, оказался пророческим и для творчества его. Певец борьбы, Лермонтов в значительной степени является и художником войны. За свою недолгую поэтическую деятельность он успел развернуть в своих поэмах целый ряд батальных картин и изобразить военную жизнь во всех ее проявлениях, от школьного быта юнкеров до героических национальных защит.

Самый стих его становится в этой школе боевой живописи, по его собственному определению, железным, постоянно сравнивается им с кинжальным клинком, а по замечательному отзыву Белинского, напоминает взмах меча и свист пули.

Художник войны, Лермонтов является отчасти и ее философом. Он не только сумел с обычной художественной силой запечатлеть в стальных строфах картины походной жизни, он уже пришел, несмотря на весь свой юношеский боевой задор, к печальным раздумьям над смыслом всех кровопролитий.

Это тем знаменательнее, что по натуре своей Лермонтов не был пацифистом. Культ Наполеона с ранних лет окружал для него желанным героическим ореолом военную деятельность, а вечная мятежность всех его переживаний, вечная жажда сильных ощущений, тоска по опасности и потребность подвигов, естественно, обращали его мятущуюся натуру к военной карьере. В ранней молодости боевая жизнь представлялась ему лучшим осуществлением всех притязаний его тщеславия, а впоследствии он пытался найти в ней тот наркоз азарта и дурман борьбы, которые одни еще были способны утешить его от горечи всех его жизненных разочарований. В семнадцать лет он мечтает пасть, «как ратник в бранном поле», а за год до смерти он пишет своему другу с Кавказа: «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными».

Замечательным стихом он описывает свое хладнокровное созерцание художника-наблюдателя в минуту сильнейшей опасности. Он утверждает, что любовался горячими стычками

Без кровожадного волнения,

Как на трагический балет…

Быть может, этот дар художественного отвлечения сообщил его военным описаниям густой и сильный тон пережитой правды. Если в ранних поэмах он еще весь в праздничных мечтаниях о войне как о торжественном параде беспрерывного героизма, если часто он описывает сражение всеми риторическими фигурами условной романтической терминологии, с годами он обращает все свое внимание на неприглядный быт войны, на всю суровую картину ее ужасной действительности. Из мечтательного юнкера он превратился в активного деятеля и непосредственного наблюдателя военных действий. Он совершенно оставляет стиль своих ранних боевых описаний – «доспехи ратные бойцов», «звучит труба войны», «раздался свист стрелы летучей». Он оставляет все свои эффекты батальной эстетики и, может быть, впервые в русской литературе изображает войну как страшное и трудное дело во всей его жестокой и безобразной, поистине трагической повседневности.

В своих описаниях он отмечает летучими штрихами весь тогдашний военный быт. При внимательном чтении можно по его строфам восстановить в подробностях картину тогдашнего боевого снаряжения, орудий, обмундировки, военных обычаев и порядков, даже некоторые штрихи тогдашней тактики – все это на фоне великолепной декорации кавказского театра военных действий.

Сверкание медных пушек и синих штыков, дым фитилей, блеск киверов, колыхание белых султанов, гром медных батарей, свист картечи и пуль, черные шапки казаков и красные доломаны гусар, навьюченные обозные повозки, тощие казачьи лошадки у белеющих палаток, далекий лес, синеющий в тумане порохового дыма, генерал, принимающий донесения в тени, на барабане, расположение сторожевой цепи – вот полная бытовая картина тогдашней войны. Сколько живописных штрихов дает одна строфа «Валерика»:

У медных пушек спит прислуга,

Едва дымятся фитили,

Попарно цепь стоит вдали,

Штыки горят под солнцем юга.

Каким подлинным духом полковой жизни веет от маленького и, к сожалению, малоизвестного стихотворения о похоронах молодого офицера («В рядах мы стояли…»). Несколько грустных строф о безвременно погибшем товарище – и вот выступает из осеннего тумана молчалово сосредоточенная толпа офицеров, вспыхивает сверкание киверов над раскрытой могилой, мрачной nature morte вырисовываются на дощатом гробе уланская шапка и шпага и слышится унылое бормотание полкового священника под рев осенней вьюги.

Но, быть может, с еще большим искусством изображена Лермонтовым динамика войны. Труднейшая задача изобразительного искусства – столкновение масс – уже полностью разрешена им. Он передает не только картину внешней катастрофы, но и ту ожесточенность борьбы, то опьянение собственным отчаянием и видом чужой крови, когда люди режутся, «как звери, молча, с грудью грудь»…

И только небо засветилось,

Все шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй…

Уланы с пестрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами, —

Все промелькнули перед нами,

Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел…

Земля тряслась, как наши груди.

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

В знаменитых строфах шедевра батальной живописи, в стихотворении «Бородино», дано полное ощущение сражения – стремительность, подвижность и хаос, при моментальной беглости сменяющихся впечатлений. Великолепный полтавский бой Пушкина кажется спокойной и медленно вычерченной военной гравюрой перед этой нервностью лермонтовского калейдоскопа.

Эти по заслугам бессмертные строки вскрывают самую сущность военных действий. Здесь уже отмечено то, что так тщательно доказывают в своих военных описаниях такие знатоки психологии и пластики сражений, как Стендаль и Толстой. Наиболее совпадающие с предварительными планами и самые обдуманные битвы – сплошной хаос. Воин, находящийся в центре событий, не может дать себе отчета в их логике и в состоянии только воспринимать беспрерывную смену беглых впечатлений. Такую субъективную картину битвенного хаоса дает лермонтовское «Бородино». Перед нами только ряд ускользающих зрительных и слуховых впечатлений – тень проносящихся знамен, блеск огня в улетающем пороховом дыму, мелькание чудовищных очертаний неприятеля, лихорадочное бряцание оружия и пронзительный визг снарядов, создающееся в этом аду ощущение мировой раскачки, космической катастрофы, землетрясения или погребающего обвала – и, как завершение этого хаоса зрительных и слуховых впечатлений, слитый протяжный вой тысячи орудий и мгновенно воздвигнутая пирамида окровавленных трупов.

Недавно только футуризм пытался дать картину войны в ее бешено стремительном движении и оглушающей хаотичности. Но конечно, Маринетти не превзошел Лермонтова. Даже основные свойства футуристической школы – Движение и хаос – полностью даны в маленькой военной эпопее «Бородино». Перед нами в нескольких строфах сплошной вихрь эпизодов и образов, трагический слет событий, все безумие и весь ужас войны, запечатленные в сложные ямбические строфы с тройной рифмой.

Отдельные образы раскрывают здесь в своей напряженности целые вереницы трагических ассоциаций. Какие бесконечные перспективы ужасов открываются в одной простой строке: «Рука бойцов колоть устала…»! Можно ли придумать больший гнет для человеческой души, чем эту усталость от убийств, это изнеможение от кровопролития?

Сама форма «Бородино» – своего рода метрическое чудо. Эти тревожно нарастающие строфы, как бы лихорадочно отлагающие по слоям толщу событий, неожиданно пересекаются, как выстрелом, короткой, отрывистой ударяющей строкой. Здесь как бы передан самый темп борьбы, кошмарно быстрый рост грозно налетающих темных сил, неожиданно разодранных и прорезанных последним ужасом смертельной опасности и озаряющим светом героического конца.

В этом умении передать самый темп военных действий Лермонтов не знает соперников. Даже проза Толстого в этом отношении менее выразительна, чем лермонтовский стих. Вслушаемся в заключительные строфы его «Спора», чтобы понять эту замечательную способность передавать во внешней форме стиха внутреннее биение военных действий.

Здесь не картина борьбы, а только изображение похода. Это почти что музыка, почти что военный марш, провожающий отряд на приступ. Он возвещается двумя впечатлениями – зрительным («странное движение») и слуховым («звон и шум»). Затем разворачивается полная картина войскового движения.

От Урала до Дуная,

До большой реки,

Колыхаясь и сверкая,

Движутся полки;

Веют белые султаны.

Как степной ковыль;

Мчатся пестрые уланы,

Подымая пыль;

Боевые батальоны

Тесно вряд идут,

Впереди несут знамена,

В барабаны бьют;

Батареи медным строем

Скачут и гремят,

И дымясь, как перед боем,

Фитили горят.

И испытанный трудами

Жизни боевой,

Их ведет, грозя очами,

Генерал седой.

Идут все полки могучи,

Шумны, как поток,

Страшно медленны, как тучи,

Прямо на восток.

Здесь опять без звукоподражательных эффектов дана не только зрительная, но и слуховая картина движущихся войск – бой барабанов, медный грохот батарей и глухой шум отдаленного людского потока.

В самом стихе слышится какая-то бодрость, стремительность и грозящая непреклонность стройного массового движения: это темп похода и ритм наступления.

Только поэт, принимавший участие в сражениях, может создавать такие, по существу своему военные строфы. Положительно кажется, что декламация «Спора» могла бы сообщить тот ритмический порядок ходу войск, который достигается обыкновенно хоровым пением или оркестровой музыкой. Эта баллада Лермонтова могла бы стать народной солдатской песнью, как это произошло уже с «Коробейниками» Некрасова. И наконец, картины замирающей и отходящей битвы завершают эти боевые фрески. После сражения исчезает возбуждение от общего действия опасности и шума битвы – и остается голый ужас действия. Утомленный офицер хочет зачерпнуть воды в ручье, «но мутная волна была тепла, была красна…». Напряжение схватки сменяется неподвижной картиной смерти и разрушения.

Уже затихло все.

Тела стащили в кучу; кровь текла

Струею дымной по каменьям, —

Ее тяжелым испареньем

Был полон воздух…

Все в мире осквернено, отравлено, загублено войной; кровью густо окрашены ручей и камни долины, даже горный воздух насквозь пропитан ее испарениями. Тяжелой затхлостью лазарета веет от этих кавказских пейзажей Лермонтова. В них чувствуется пресыщение борьбой.

И Лермонтов произносит эти антимилитаристические протесты. Знаменитые строки Валерика («Жалкий человек! Чего он хочет? Небо ясно…» и т. д.) уже предчувствуются в одной из ранних поэм Лермонтова.

Зачем в долине сокровенной

От миртов дышит аромат?

Зачем? Властители вселенной

Природу люди осквернят.

Цветок измятый обагрится

Их кровью, и стрела промчится

На место птицы в небесах

И солнце отуманит прах.

Крик победивших, стон сраженных

Принудят мирных соловьев

Искать в пределах отдаленных

Других долин, других кустов,

Где красный день, как ночь, спокоен,

Где их царицу, их любовь,

Не стопчет розу мрачный вони

И обагрить не может кровь.

Это осуждение войны необыкновенно знаменательно для Лермонтова. Здесь раскрывается самая заветная сущность его натуры. Все творчество его было намечающимся, но не успевшим еще осуществиться, преодолением демонизма… И если он искал в войне забвения и героизма, наслаждения острыми ощущениями смертельной опасности, опьянения и дурмана, он устами Печорина признал, что и чеченские пули не разгоняют скуки.

Такова эволюция Лермонтова. От юношеского культа военного подвижничества к горькому сознанию его безнадежно жестокого смысла.

Смельчак офицер, представленный к награде золотой саблей за храбрость и оплаканный Ермоловым, он с мудростью и сердечной чуткостью гения осудил исторические жертвы массовых жертвоприношений. Голос Лермонтова отчетливо звучит в хоре протестантов против оружия. От «Валерика» тянутся нити не только к «Севастопольским рассказам» и «Войне и миру», но и к «Четырем дням» Гаршина и «Красному смеху» Андреева. Исполненное глубокой скорбью раздумье поэта над кавказской «речкой смерти» намечает всю преемственную проповедь пацифизма в русской литературе, а укоризненно-недоуменный вопрос Лермонтова о причинах и смысле «беспрестанной и напрасной» человеческой вражды продолжает звучать чем-то трагически современным в теперешнюю кровавую эпоху его столетней годовщины.

1914

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.