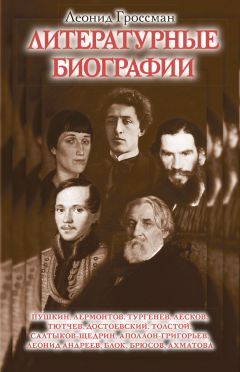

Текст книги "Литературные биографии"

Автор книги: Леонид Гроссман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)

Стиль его представляет собой чрезвычайно сложную систему, обдуманно организованную и разработанную до тонкостей. Своеобразие языка, его яркая выразительность и рассчитанный комизм, при умении ввести сказочный лад в привычный говор современного повествователя и довести его в нужных случаях до музыкальных ритмов, – таковы общие признаки этого литературного «сказа», требующего самого тщательного и пристального изучения.

6. Одним из принципов писательской работы Лескова была неутомимость в переделках, шлифовке и отделке своих рукописей.

В дружеском письме к поэту-крестьянину А. Е. Разоренову (автору популярной песни «Не брани меня, родная») Лесков, между прочим, писал: «Помните, что основное правило всякого писателя – переделывать, перечеркивать, перемарывать, вставлять, сглаживать и снова переделывать. Иначе ничего не выйдет».

И это основное правило автор «Соборян» выполнял с исключительным напряжением и строгостью. Его переписка полна свидетельств о постоянной, упорной художественной работе. «Статья, разумеется, сделана, как могу и как умею, со всем старанием, – пишет он своему редактору. – Что она лежала пять месяцев у меня, а не у вас, из этого, надеюсь, она не проиграла. Я виделся с людьми, говорил, думал и многое совсем переделал, как указывало уяснение себе этой картины и нравов».

Такими характерными свидетельствами изобилует переписка Лескова. Он сообщает об одной незаконченной повести: «Ее надо переписать, выправить и еще раз переписать. Это у меня так делается. Иначе вещь не в своем виде». Он часто говорит о том или ином своем произведении, что оно написано только вдоль и что его еще надо «пройти впоперек», т. е. вслед за построением и развитием сюжета необходимо тщательно отделать, углубить и обогатить стиль рассказа. Он пишет редактору «Русской мысли» о переработке своих рукописей: «…это очень важно, когда автор отходит от сделанной работы и потом читает ее уже как читатель. Тогда только видишь многое, что никак не замечаешь, пока пишешь. Главное – вытравить длинноты и манерность и добиться трудно дающейся простоты».

Так неутомимо и упорно, переделывая первоначальные записи и подвергая новым переработкам ранние редакции, с огромной требовательностью к себе и «со всем старанием» строгого художника, влюбленного в свой труд, работал автор «Запечатленного ангела». И следует признать, что ему действительно нужно было так усиленно, упорно и неутомимо работать, чтоб освободиться от многих грехов своего раннего письма, побороть в себе явные недостатки вкуса, вытравить из своих писаний склонность к дешевым эффектам, замашки провинциализма и дурные навыки газетной работы. Все это еще обильно сказывается в его ранних произведениях и, к сожалению, дает себя знать иногда и в более поздних созданиях. Внимательно и сочувственно следивший за деятельностью Лескова Достоевский (напечатавший в своем журнале одну из лучших его повестей – «Леди Макбет Мценского уезда») правильно отмечал резкие перебои и странную неровность лесковского письма. Признавая некоторые образы его «гениальными» («…ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее»), Достоевский отмечает напряженную искусственность иных положений (многое «точно на луне происходит») и «неловкость» лесковских фабул (даже в «Соборянах» и «Запечатленном ангеле»).

От многих своих недостатков Лесков освобождался лишь постепенно, в медленном процессе художественного труда, на собственном опыте вырабатывая строгие законы своей поэтики. Ему нужна была эта долголетняя работа, пристальное изучение высоких художественных образцов мировой литературы, общение с Боккаччо, Флобером и Толстым, чтоб развить в себе высокую добродетель художника – чувство меры, не подаренное ему от природы. Быть может, тем большая честь писателю, что он сумел развить в себе это драгоценное чутье и довести некоторые свои создания до той степени совершенства, которая ставит их в ряд с первоклассными образцами русской литературы.

В результате этой постоянной, упорной и напряженной работы Лесков оставил огромное литературное наследие, до сих пор еще далеко не полностью представленное в собраниях его сочинений. Сюда входят несколько больших романов, или «хроник», как называл их автор: «Соборяне», «Обойденные», «Некуда», «Старые годы в селе Плодомасове», «Захудалый род», «На ножах».

К повестям Лескова следует отнести «Запечатленного ангела», «Островитян», «Очарованного странника», «Леди Макбет Мценского уезда», «Скомороха» («Памфалона») и ряд других сказаний из «Пролога» и опубликованные посмертно «Заячий ремиз» и «Амур в лапоточках».

Но главную продукцию Лескова составляют, несомненно, рассказы, иногда объединенные в циклы: «Святочные», «Мелочи архиерейской жизни», «Рассказы кстати» и другие. В этом жанре Лесков достиг высокого мастерства, в котором он, несомненно, сравнялся с Тургеневым и Чеховым.

Помимо беллетристических страниц, Лесков оставил произведения биографические («Загадочный человек») и мемуарные («Печерские антики»), одно драматическое произведение («Расточитель») и ряд журнальных статей критико-художественного и публицистического характера. Трудно было бы распределять эти многочисленные и разнообразные произведения по принципу их художественных достоинств, но можно согласиться с мнением их автора (разделяемым и Гончаровым), что лучшее творение Лескова – это «Запечатленный ангел», а худшее – «На ножах».

Но при всей неровности и при всем богатом разнообразии творчества Лескова оно почти целиком подчинено своему основному закону – сочетанию углубленного изучения и яркой изобразительности. «То мне хотелось учиться наукам, то живописи», – рассказывает о своих ранних годах Лесков, как бы выражая этим основные устремления всей своей литературной работы. До конца его произведения определяются этими двумя характернейшими для них моментами – научной основы и пластического оформления. Лев Толстой тонко отметил в Лескове не только «оригинальный ум», но и «большой запас самых разнообразных познаний». Ученый мастер, художник-книжник, пытливый исследователь с развитым артистическим чутьем, недаром он даже об идеях, убеждениях и верованиях говорил как об «изяществах». Выработанный художественный инстинкт постоянно сочетался в нем с пристальным усвоением разнообразнейших сведений, накопленных человеческим опытом и как бы дающих свое цветение в искусстве этого замечательного сказочника.

И если не все совершенно в огромном литературном наследии Лескова, он, несомненно, оставил нам ряд произведений такой тонкой, сложной и уверенной конструкции, что создал ими подлинную школу беллетристического мастерства, оказывающую свое решающее влияние на развитие нашей новейшей художественной прозы.

1925

Беседы с Леонидом Андреевым

В критической литературе о Леониде Андрееве мы находим немного сведений о его художественных вкусах и читательских интересах. Обычные указания критики на его пристрастие к Эдгару По, Гюго или роману приключений относятся скорее к выводам исследователей, чем к свидетельствам самого писателя. Быть может, предлагаемые страницы воспоминаний о нескольких встречах с Андреевым смогут отчасти пополнить этот пробел и в некоторых пунктах определить с его собственных слов главные вехи пройденной им литературной школы, в центре которой неизменно находился Достоевский.

Знакомство мое с Андреевым относится к осени 1916 года. Писатель жил в то время в Петербурге, на углу Мойки и Марсова поля. С чувством признательной памяти я должен отметить, что появившаяся тогда в «Вестнике Европы» моя статья о композиции романов Достоевского обратила на себя внимание Андреева. Ему показались близкими и, вероятно, отвечающими его собственной поэтике формула авантюрно-философского романа и попытка установить связь между знаменитыми созданиями Достоевского и забытым бульварным творчеством, уголовным фельетоном, литературой ужасов, «школой кошмара» и проч. Мысль о том, что роман Достоевского представляет собой как бы философский диалог, раздвинутый в эпопею приключений и словесно сливающий Платона с Эженом Сю, заинтересовала Андреева и стала предметом нашей первой беседы.

Но прежде всего – несколько слов об обстановке разговора и внешнем облике моего знаменитого собеседника.

Андреев, достигший в то время 45-летнего возраста, находился как бы на переломе, отделяющем эпоху зрелости от первых прикосновений близящейся старости. В фигуре его – грузной и даже несколько тучной – уже не было ничего молодого, гибкого или стройного. Тяжесть тела, быть может деформированного сидячей жизнью, отражалась на свободе движений и особенно на походке Андреева. Во время беседы он любил расхаживать большими шагами по серебристому бобрику своего огромного кабинета, высоко откидывая голову и отбрасывая нервными движениями пряди падающих волос.

Лицо писателя сохраняло всю пленительность его ранних портретов. При первой же встрече, увидев фигуру, знакомую по стольким изображениям, я невольно залюбовался редкой красотой этого сильного и одухотворенного облика.

Бледное лицо в рамке черных волос, лишь в немногих местах прорезанных белыми нитями, поражало сочетанием правильности, энергии и напряженной выразительности своих резких черт.

Портрет Серова, кажется, лучше всех передает задумчивую и несколько страдальческую прелесть этой прекрасной мужской головы.

В обращении с окружающими Андреев держал себя на редкость просто и благожелательно. В беседе его не было ничего патетического, в манерах – ничего величественного. Человек, относящийся с вниманием и симпатией к своему новому собеседнику, словно стремящийся всячески забыть о своей славе и никого не подавлять ею, – таков был общий тон разговора и манеры.

Письменный стол находился в глубине комнаты. Над ним висела огромных размеров картина в черной раме: не то Сатана, не то падший ангел простирал большие крылья над остроконечными горными уступами (передаю лишь запомнившееся общее впечатление). Никаких красок – все было зарисовано густым черным углем по серому фону. Возможно, что это была одна из работ самого писателя, который, как известно, увлекался подчас живописью.

У одного из окон стоял длинный дубовый почти пустой стол, напоминающий верстак. На нем небольшая электрическая лампа с особым металлическим абажуром, пишущая машинка и кипа приготовленных небольших листков чистой бумаги.

– Вот мой рабочий стол, – указал Андреев. – Теперь я работаю почти исключительно ночью. Раньше приходилось с увлечением работать и днем. «Мысль», «Василия Фивейского», «Рассказ о семи повешенных» я писал днем. Почерк у меня скверный, как видите, пользуюсь машинкой. И считаю, что оно и в стилистическом отношении лучше. Какое-нибудь слабое, неудачное выражение в рукописи легко проскочит и прикроется почерком, а на машинке не простучишь его. Ляжет печатью на бумагу и станет нестерпимым для глаза. И помучишься, и отыщешь то единственное настоящее слово, которое соответствует оттенку твоей мысли.

Андреев охотно говорил о методах своей работы.

– Я много учился писать. Всматривался в приемы больших писателей. Спрашивал себя постоянно: как это сделано? Учился у них языку. Особенное значение имели для меня в эти годы ученичества Лев Толстой и Гаршин. У них-то я и научился рассказывать и писать. Их я считаю до сих пор нашими лучшими повествователями, самыми увлекательными и возбуждающими. Трудно писать «интереснее» их. Знаю, что моя манера совершенно иная, и все же скольким я обязан им!

Я учусь и у писателей-современников. Чехов раскрыл мне многое в нашем искусстве. Но достигнуть совершенства его живописи почти невозможно. Рядом с ним такой прекрасный художник, как Куприн, кажется тяжелым и неповоротливым. Он словно пишет на массивных, плотных стенках, и пишет прекрасно, но живопись его непроницаема, непрозрачна. Чехов же выводит свой рисунок на чистом стекле – и я вижу все очертания, все краски его живописи, но за ней как бы просвечивает небо…

Каким, в сущности, несчастным был Чехов в жизни. Ему словно суждено было не доходить до желанной цели, мириться с относительным. Он всю жизнь мечтал написать роман, но остановился на повестях, а прославился маленькими рассказами. Он хотел жить в просторной русской усадьбе и поселился в своем тесном Мелихове. И то же в личной жизни… Как-то во всем судьба фатально не доводила его до полного осуществления его желаний и примиряла с приблизительным… Большая, глубокая драма…

Из ушедших русских писателей мне ближе всех Достоевский. Я считаю себя его прямым учеником и последователем. В душе его много темного, до сих пор неразгаданного, но тем сильнее он влечет к себе…

И Андреев с жадным вниманием выслушивает все, что я могу сообщить ему о личности Достоевского, по рассказам его вдовы. Он с особенным вниманием выслушивает гневную отповедь Анны Григорьевны покойному Страхову за его знаменитое письмо к Толстому.

В этом письме, как известно, Страхов определяет Достоевского как человека «злого, завистливого, развратного», одержимого «животным сладострастием», совершенно чуждого «движениям истинной доброты» или настоящей сердечности. Эта убийственная характеристика завершается знаменитым обвинением Достоевского в тяжком преступлении против нравственности: «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что… в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, – это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов в „Преступлении и наказании“ и Ставрогин в „Бесах“. Одну сцену из Ставрогина (растление и проч.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь читал ее многим… При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания – его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости…»

– Я этому не могу поверить! – воскликнул Андреев. – Объясняю себе всю эту историю иначе. Достоевский мог сам себя оклеветать, мог возвести на себя отвратительный и ужасный поклеп, чтобы унизить презираемого собеседника, мог, наконец, в галлюцинации представить себе никогда не происходившую возмутительную сцену и поверить ей и мучиться угрызениями… Но совершить такую низость он не мог.

Андреев говорил с уверенностью зоркого чтеца человеческой души в самых ее темных и неразгаданных страницах. Этот очерк сложных душевных изломов Достоевского вполне подтверждает отзыв об Андрееве Горького: «Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, он был жутко догадлив».

– Как же отнеслась к этому страховскому обвинению Анна Григорьевна Достоевская? – заинтересовался Андреев.

Я излагаю ему происходивший незадолго до того наш разговор с вдовой писателя.

– Не знаю, сумеет ли Анна Григорьевна опровергнуть это обвинение, – заметил Андреев, – но в основе она, конечно, права. Как бы ни был сложен вопрос о «греховности» Достоевского, Страхов в своем письме проявил изумительное легкомыслие. Нельзя чернить и позорить на вечные времена великого писателя на основе каких-то сомнительных и темных слухов…

В связи с этой беседой о сладострастии творца «Карамазовых» я прочел Андрееву, в одно из моих следующих посещений, отрывки из неизвестных страниц Достоевского, в то время приготовляемых мною к печати. Особенный интерес для нашей беседы представлял замечательный отзыв Достоевского о «Египетских ночах».

О поэме Пушкина Достоевский говорит мимоходом в одной из своих анонимных полемических статей начала 60-х годов. Но мимолетное замечание, вызванное тогдашними журнальными спорами, разрастается под его пером в глубокий художественно-философский этюд. Давний пушкинист сказывается и в оценке поэтической формы «Ночей», и в поразительном психологическом портрете Клеопатры, поистине не имеющем себе равного во всей нашей пушкиниане.

Замечательно, что Достоевский начинает с протеста против оценки «Египетских ночей» как фрагмента и решительно признает их «самым полным, самым законченным произведением нашей поэзии». Он особенно настаивает на том, «что развивать и дополнять этот фрагмент в художественном отношении более невозможно», что Пушкин достиг своей цели – представить момент римской жизни, «но так, чтобы произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтобы передать в нескольких стихах и образах весь дух и смысл этого момента». И Пушкин достиг этого, и достиг в такой художественной полноте, которая является нам как чудо поэтического искусства. «Подробности доведены именно до того предела, что прибавьте еще хоть одну какую-нибудь лишнюю подробность – и цельное впечатление картины, может быть, исчезло бы перед вами. Тут все составляет один аккорд, каждый удар кисти, каждый звук, даже ритм, напев стиха, – все приноровлено к цельности впечатлений…».

Это мнение Достоевского представляло в то время и некоторый злободневный интерес. Только что появилось в печати продолжение «Египетских ночей» Валерия Брюсова. Андреев вполне разделял мнение Достоевского и очень советовал мне опубликовать отдельно эту страничку забытой критики в связи с оживлением критических толков вокруг «Египетских ночей».

Но особенное впечатление на моего слушателя произвела характеристика Клеопатры у Достоевского. Он определяет египетскую царицу как представительницу общества, которое изжило себя, совратилось, в холодном отчаянии предчувствует перед собою бездну и готово в нее обрушиться. Ей скучно…

«Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу, и в ее душе уже давно есть что-то способное чувствовать мрачную, болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвилье при виде своих жертв… Страсть уже пробежала ядовитой струйкой по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов. Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! Сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властелин ее, заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею! Гиена уже лизнула крови, ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного года: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Все это похоже на отвратительный сон. Но все это упоительно, безмерно-развратно и… страшно… И вот, демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов…»

Андреев с напряженным вниманием следил за этой поразительной психологической живописью.

– Так вот за что любил Пушкина Достоевский, – произнес он задумчиво.

Мы прочитываем затем один из немногих опытов художественной критики Достоевского – его статью о выставке в Академии художеств в 1861 году. Большую часть статьи занимает разбор картины молодого художника Якоби «Привал арестантов». Эстетический разбор Достоевского все время перемежается с его личными каторжными наблюдениями, создавая совершенно беспримерный образчик своеобразнейшей critique d’art.

– Этот отзыв о картинах обнаруживает в каждой строке великого художника. Заметьте, как он описывает арестантов на картине Якоби. Один из них стаскивает перстень с пальца умершего товарища. И вы чувствуете, что эта деталь картины говорит Достоевскому бесконечно много, раскрывает ему целые миры человеческих отношений, обрывков жизни, чувств и страданий. Вы понимаете, что он мог бы сейчас написать целый рассказ «Перстень» – и какой жуткий, какой тяжелый и горестный рассказ! Это не критик пишет о картине, это художник, и каждый образ вызывает перед ним вереницы образов, и над каждой деталью здесь роятся и поднимаются целые сонмы представлений и видений… Мне кажется, я сам бы сейчас написал рассказ «Перстень»…

Был ли написан этот рассказ, мне неизвестно, но вскоре я узнал, что наши беседы о Достоевском и чтение его забытых страниц не прошли бесследно. В одно из следующих моих посещений Андреев сообщил мне, что его недавние раздумья о Достоевском отлились в новое произведение. Он написал драму, в центре которой – образ Достоевского.

– Тема меня необыкновенно увлекла. Я написал эту пьесу чрезвычайно быстро: она задумана, записана и отделана в одну неделю.

Речь шла о «Милых призраках».

– Не подумайте, что я взялся за драматизацию биографии Достоевского. Нисколько! Он даже носит в пьесе другую фамилию. Я избегаю всякой историчности. Я стремлюсь дать общий психологический облик молодого Достоевского на фоне тех лиц и впечатлений, которые отложились впоследствии творческими образами в его созданиях. Юный Достоевский живет среди Мармеладовых, Лебядкиных, пьяниц, шутов, проституток, загнанных и гордых девушек. Он с ними сталкивается, наблюдает их, вбирает в себя впечатления, которые отольются со временем в образы Аглаи или Сонечки и развернутся в огромные драмы Раскольникова или «Идиота». Избыток жизненного страдания поражает молодого писателя и подготовляет в нем будущего изобразителя «Униженных и оскорбленных»… Из биографии Достоевского взят только его образ – как я его понимаю – и один эпизод: ночное посещение Достоевского знаменитым критиком и поэтом, пораженными его первым романом. Эта великая минута посвящения в писатели, которую Достоевский считал счастливейшей в своей жизни, у меня сохранена полностью, хотя я и отступаю здесь кое в чем от действительности. Мне кажется, – продолжал Андреев, – что мне удалось дать новый опыт построения драмы. Вокруг центрального лица заплетаются и развертываются события, отдаленно напоминающие нам страницы знакомых и любимых книг, причем все происходящее раскрывает нам во всех ее томительных противоречиях измученную и великую душу. Сквозь создания Достоевского к его жизни и духу – вот мой путь. Не знаю, историчен ли Достоевский моей пьесы, но думаю, что в каком-то важнейшем плане он глубоко подлинен… Впрочем, скоро сможете судить: пьеса пойдет в Александринке.

Вскоре действительно состоялась премьера «Милых призраков». Роли были распределены между лучшими силами театра. Играли Давыдов, Тимэ, Коваленская, Уралов. Пьеса имела успех у молодежи, и Андреев, видимо, чувствовал себя глубоко удовлетворенным этим теплым приемом. Но в личном разговоре он, казалось, признавал неполную удачу этого драматического опыта:

– Публика не почувствовала трагизма моего Таежникова (герой, воплощающий Достоевского): возвышенность его мысли, душевное боление человеческим страданием, великое милосердие в плане творческих вдохновений – и рядом с этим какая-то суровая душевная складка, неприязнь к конкретному ближнему, внутренний холод и даже жестокость к любящему существу…

– Вы все-таки, Леонид Николаевич, согласились с отзывом Страхова?

– Кое в чем, может быть. Но не в главном. Глубокие противоречия свойственны гениальному сознанию, но самый факт великого творчества исключает возможность грязного преступления. Не знаю, достаточно ли это чувствуется в моей пьесе, дошло ли это до зрителей, понят ли мой замысел… Публика александрийских премьер не очень чутка. Мне кажется, в Москве, у Незлобина, пьеса будет иметь больший успех, чем в Петербурге.

Через несколько дней я снова встретился с Андреевым. Только что было получено известие о пожаре в московском театре Незлобина.

– Горят мои «Милые призраки»! – с неподдельной горестью воскликнул Андреев.

Этому опыту литературной реставрации суждено было стать его последней пьесой. Если судить по воспоминаниям о ее первой постановке, нужно признать, что опыт литературной реставрации не вполне удался драматургу. Пьеса о Достоевском носит отпечаток «студенческих пьес» Андреева и выдержана в том же стиле взаимных исповедей, вдохновенных предсказаний, лирики и надрыва. Подлинный колорит Достоевского отсутствует, несмотря на петербургские углы и населяющих их «падших женщин», «бывших людей» и нищих студентов. Это в лучшем случае только ослабленные вариации на темы Раскольникова или Мышкина.

Но, может быть, не случайно это творческое обращение Андреева, почти перед завершением его жизненного пути, к образу писателя, признанного им своим главным наставником и вдохновителем. Этим лучше всего определилась литературная школа автора «Тьмы». Достоевский действительно был для него, как Вергилий для Данте – lo maestro e l’autore, – и в этом смысле глубоко знаменательна та прощальная хвала «великому учителю», которая так явственно прозвучала в последней драме Леонида Андреева.

1925

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.