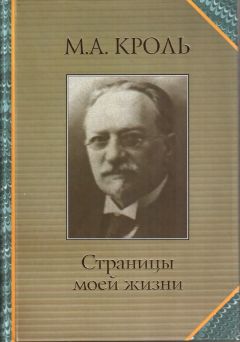

Текст книги "Страницы моей жизни"

Автор книги: Моисей Кроль

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Такой я знал Брешковскую в Селенгинске. Не удивительно, что она пользовалась всеобщими симпатиями и глубоким уважением селенжан и что ее дом был притягательным центром для всех тех, кого не удовлетворяла повседневная серая жизнь захолустного городка и кто надеялся не только услышать от Брешковской новое, бодрое слово, но также узнать о том, что происходит на белом свете – в неведомых им гигантских городах с многомиллионным населением и чужих краях, во многом опередивших Россию.

Исправнику это близкое общение Брешковской с местным населением очень не нравилось, но не желая восстанавливать против себя селенжан, он делал вид, что ничего не знает ни о дружбе ее с селенгинской молодежью, ни о ее просветительной деятельности, ни о громадном ее нравственном влиянии на посещавших ее друзей и знакомых.

С первого же дня моего прибытия в Селенгинск между мною и Брешковской установились очень теплые товарищеские отношения. Ей представился случай еще и еще узнать о том, что произошло в России за долгий период, который она провела на каторге и в ссылке, и я, как живой свидетель и участник многих трагических событий, рассказывал ей о героическом периоде «Народной воли», о разгроме партии, о нашей попытке воскресить ее и о печальной судьбе, нас постигшей. Ее крайне интересовал вопрос, что собой представляли революционеры, с которыми я встретился в Бутырках, и я по мере сил знакомил ее с обликом наиболее выдающихся товарищей, с которыми судьба меня свела в московской пересыльной тюрьме.

С нескрываемым волнением она слушала мой рассказ о том, как жили наши героические товарищи в Шлиссельбургской крепости, и с глубокой скорбью она узнала от меня неизвестные ей еще подробности о якутской трагедии и о героической смерти Когана-Бернштейна, Гаусмана и Зотова.

Чтобы никто не мешал нашим беседам, мы уходили гулять далеко в степь, окружавшую Селенгинск, и эти прогулки вдвоем нам так пришлись по душе, что мы совершали их почти ежедневно.

На вольном просторе широко раскинувшейся степи мы могли свободно говорить о чем угодно. В сущности, я был в Селенгинске единственным человеком, с которым Брешковская могла говорить откровенно обо всем, что ее интересовало, беспокоило или огорчало. Для всех селенжан она была доброй, сердечной, умной, образованной Екатериной Константиновной, готовой всякому чем-нибудь помочь, каждого чему-нибудь обучить, как-нибудь утешить, – для меня же она была товарищем, только огромным усилием воли сдерживающим свой огромный революционный темперамент, который таил в себе неисчерпаемый запас революционной энергии; она только о том и мечтала, чтобы снова отдаться всей душою борьбе за освобождение России и за переустройство всего современного общества на началах братства и социальной справедливости.

И я ее не только понимал, но разделял вполне ее тоску по живой работе.

Кроме Брешковской и меня, в Селенгинске жил еще один политический ссыльный, Дубровин, к которому я заехал в ночь, когда меня привезли в этот городок.

Хороший человек и превосходный товарищ, он составлял как бы противоположность Брешковской. Он тоже отбыл многолетнюю каторгу, но вышел на поселение душевно крайне уставшим. В молодости он окончил «духовную семинарию». Десять лет, проведенных им на каторге совместно с целым рядом блестящих и высокообразованных товарищей, сделали его очень интеллигентным человеком, но юношеский революционный жар в нем погас. Он, конечно, живо интересовался всеми политическими и социальными вопросами, которые обычно волновали политических ссыльных, и все же он производил впечатление человека, чья политическая карьера была кончена.

Дубровин родился и провел свое детство в деревне, и у него сохранилась какая-то безотчетная любовь к земле. Поэтому он, как только его водворили в Селенгинск, стал мечтать о том, чтобы «сесть на землю». Его мечта осуществилась очень скоро. Ему удалось снять в аренду казенную «заимку» в 17-ти верстах от Селенгинска. Но прежде чем окончательно устроиться на «заимке», он женился на местной женщине, 16-летней девушке, совсем простой, только грамотной, но очень красивой и необыкновенно кроткого характера. Могу сказать, что эта прекрасная молодая женщина меня прямо поразила в первый же вечер нашего знакомства своей деликатностью и прирожденным благородством.

Летом Дубровин жил на своей заимке и выполнял все тяжелые работы настоящего хлебороба: пахал, сеял, жал, косил, ходил за своими лошадьми и за рогатым скотом, заготовлял дрова на зиму и т. д. – словом, вел свое сельское хозяйство так, чтобы иметь возможность как-нибудь прожить долгую сибирскую зиму в Селенгинске; я говорю «как-нибудь», так как Дубровину, при его небольшом хозяйстве, было довольно трудно свести концы с концами.

Я уже выше отметил, что Дубровин меня встретил чрезвычайно тепло; такое же сердечное отношение ко мне проявили и жена Дубровина, и ее мать. Прожил я у них всего несколько дней, пока Дубровин не нашел для меня отдельного домика со всеми по селенгинским понятиям удобствами, но в течение этих четырех-пяти дней, которые я прожил под кровом Дубровина, мы так подружились, точно мы жили совместно годы.

У Дубровина было на редкость нежное сердце, и он ко мне привязался, как к младшему брату, – ему тогда было уже около сорока пяти лет. Его внимательное отношение ко мне меня глубоко трогало. Он не только нашел для меня чистенький домик, но помог мне в нем устроиться наилучшим образом. Он же ознакомил меня с местными условиями жизни, обычаями, нравами и привычками, которые играют такую важную роль в маленьких городках Сибири, как и Европейской России.

Первые несколько недель после моего приезда в Селенгинск у меня была острая потребность как можно больше времени проводить на свежем воздухе, и я, бывало, гулял ежедневно не менее трех-четырех часов. В марте и апреле погода в Селенгинске стояла довольно скверная. Было очень холодно и в то же время непрерывно дули сильные леденящие ветры. И все же я проводил на открытом воздухе по несколько часов в день.

Домик, в котором я поселился, был расположен на краю города, и гулять для меня означало выйти в открытую степь и шагать, куда глаза глядят, – бродить по полям, взбираться на довольно высокие холмы, спускаться в низкие долины (по-сибирски – в пади) и т. д. И изо дня в день я совершал свои продолжительные прогулки один или вместе с Брешковской. И должен сказать, что свежий воздух открытой степи действовал на меня весьма благотворно. Я чувствовал, что крепну с каждым днем, что мой истощенный тюремным режимом и болезнью организм как бы оживает и наполняется новыми силами.

С большой радостью я стал замечать, что мой голос быстро восстанавливается – я мог уже вести беседу довольно продолжительное время, не очень утомляясь.

Я вел сам все свое хозяйство: таскал воду из своего колодца, рубил и колол дрова, топил большую русскую печь, готовил себе еду, убирал квартиру, состоявшую из трех комнат, и т. д. И эта физическая работа значительно укрепила мои нервы, в достаточной степени расшатанные трехлетним тюремным заключением.

В течение недель я уделял очень мало внимания моим книгам, хотя приобретались они мною с большой любовью. И довольствовался чтением газет и журналов, которые получала Брешковская.

Однажды – это было в конце апреля – ко мне пришел Дубровин и предложил мне поехать с ним на заимку и помочь ему вспахать его поля.

– Но я понятия не имею, как пашут! – сказал я ему.

– Да это не очень трудная наука, – заявил он мне. – Вы молоды, силенок вам тоже не занимать стать, голова на плечах у вас есть. Поедем, и я вас в два дня научу пахать.

Я дал себя уговорить, и через несколько дней я, с разрешения исправника, поехал с Дубровиным на его заимку.

Заимка эта находилась в глубокой пади между двух высоких горных хребтов, покрытых густым лесом.

Я помню хорошо дату, когда мы приступили к пахоте, так как день этот кончился для меня весьма печально. Это было 28 апреля. Дул сильный ледяной ветер. Я напрягал все свои силы, чтобы вести соху по намеченной борозде, и обливался потом. Дубровин вел своего коня впереди меня и часто останавливался, давая мне советы и указывая на мои ошибки. Так я тяжело поработал весь день, и я до сих пор не могу себе объяснить, почему Дубровин не разложил костра и не приготовил чаю или какой-нибудь горячей пищи. Около полудня и в четыре часа дня мы съели по ломтю черного хлеба и запивали эту еду холодной, как лед, водой из близнаходившегося источника.

На заимку я вернулся смертельно усталый, а через час после приезда меня стала трясти жестокая лихорадка.

На другой день вконец расстроенный Дубровин привез меня совершенно больного в Селенгинск и тотчас же побежал за доктором. К счастью, он застал доктора у себя – говорю к счастью, так как окружный врач очень часто выезжал в округ на целые недели.

Выслушав меня внимательно, доктор был немало обеспокоен состоянием моего здоровья, а через два дня он констатировал у меня тиф.

В течение недель у меня держалась очень высокая температура. В очень тяжелые дни доктор навещал меня утром и вечером, и его озабоченное лицо мне говорило без слов, что мое положение очень серьезно.

И тогда, измученный болезнью и слабый, как ребенок, я имел случай убедиться, сколько доброты, нежности и человечности может скрываться в сердце совершенно простой женщины, прожившей очень тяжелую и далеко не добродетельную жизнь.

Эта женщина была тещей Дубровина. Надо иметь истинно художественное перо, чтобы нарисовать верный и живой портрет ее. В городе она пользовалась довольно нехорошей репутацией, хотя сибиряки вообще не очень строгие судьи. Она была известна тем, что у нее было трое детей от ей одной только известных отцов. Когда она, бывало, рассердится, ни один мужчина не был в состоянии выдержать ее натиска. Ее ужасающая ругань приводила к молчанию самого наглого и грубого человека, и это селенгинским мужчинам очень не нравилось. И все же даже наиболее неприязненно по отношению к ней настроенные люди не могли не признать ее многочисленных необыкновенных достоинств.

Она была отличной хозяйкой в самом широком смысле этого слова. Кажется, не было ни одной работы в доме, как и в поле, которую она не умела бы делать – и делать превосходно. Она очень хорошо готовила, стирала, гладила, шила. Работа в ее руках горела. Она не имела себе равных, как жница, она косила лучше многих мужчин. Она шутя запрягала полудикого монгольского коня и всех поражала своей ловкостью, смелостью и, я бы сказал, удалью.

На меня лично она произвела особенно сильное впечатление своим ораторским талантом. Простая женщина, неграмотная, обладала такой богатой, образной речью, таким ярким воображением и таким удивительным талантом рассказчицы, что я ее всегда слушал с чувством удивления и восхищения.

И эта женщина спасла мне жизнь! Как только она узнала, что я болен, она тотчас же переселилась ко мне в дом и все свое время отдавала уходу за мною. Как опытнейшая сестра милосердия, она в точности выполняла все указания врача – вовремя давала мне лекарства, прикладывала компрессы к голове, поила чаем, следила, чтобы мне было удобно лежать. Она не отходила от моей кровати. Ночью она спала на полу вблизи меня и при малейшем моем движении она уже бывала на ногах. Самая нежная мать не могла бы быть внимательнее к своему ребенку, чем эта удивительная женщина ко мне. А моя болезнь длилась около пяти недель! Я помню, доктор мне прямо заявил, что не будь за мною такого ухода, я бы, пожалуй, не выжил.

Когда критические дни моей болезни миновали и я стал медленно поправляться, Мавра – так звали эту замечательную женщину – просиживала возле моей кровати целые дни, часто развлекая меня рассказами о своей далеко невеселой жизни. Где она работала, как она работала, как тяжело ей было вырастить и воспитать трех своих девочек.

И тут выявлялись в полном блеске ее талант рассказчицы и ее прирожденная способность чувствовать красоту. Измученный болезнью и ослабевший до крайней степени, точно кто-то из меня высосал все силы, я, бывало, лежу и прислушиваюсь к ее рассказам и думаю: какой богатый родник чистой поэзии таится в ее душе!

Да будет благословенна память об этой простой женщине, чье сердце сумело сквозь все невзгоды жизни сохранить столько любви, человечности и самопожертвования!

Я долго не мог оправиться от болезни. Но молодость и свежий воздух одолели мою слабость. В половине июля исправник разрешил мне прожить несколько недель на заимке Дубровина, и там я снова нашел себя.

Это была лучшая летняя пора. Целые дни я проводил на свежем воздухе под горячими лучами сибирского солнца. Дубровин научил меня косить, и мы вместе скосили несколько десятков десятин покоса и поставили три больших стога сена. Эта работа окончательно поставила меня на ноги, и в августе месяце я вернулся в Селенгинск полным энергии и сил.

И меня сразу потянуло к моим книгам, которые я совсем было забросил. В книгах у меня недостатка не было. Помимо моей собственной библиотечки, которую я подобрал с большой любовью в течение трех лет моей тюремной жизни, я получил возможность пользоваться книгами из троицкосавской общественной библиотеки, возникновение и самое существование которой представляет большой интерес.

Основателем и руководителем этой библиотеки был политический ссыльный Иван Иванович Попов, который нашел прекрасных сотрудников по ведению библиотеки в лице сосланного в Сибирь чайковца – Николая Аполлоновича Чарушина и его жены Елены Димитриевны. В Троицкосавске и смежной с ним Кяхте (фактически они представляют собою один город) жили тогда много богатых людей, охотно жертвовавших большие деньги на культурно-просветительные нужды и своих городов, и даже всей Сибири.

Попов был женат на дочери в свое время известного чаеторговца-миллионера Алексея Михайловича Лушникова; поэтому когда ему, Попову, пришла в голову мысль основать в Троицкосавске библиотеку, ему не стоило никакого почти труда заинтересовать этим делом местных богачей. Была собрана крупная сумма денег на покупку книг, и путем подписки библиотека была обеспечена ежегодным, весьма солидным бюджетом.

Покупка книг проводилась по плану, выработанному Поповым совместно с Чарушиным, и в короткий срок Троицкосавская библиотека стала одной из образцовых библиотек в Сибири как по количеству книг, так и по их подбору. И эта прекрасная библиотека мне аккуратно присылала книги, которые я заказывал.

Но как ни приятно мне было читать и штудировать книги по истории, философии, политическим наукам, равно как и произведения любимых мною поэтов, я уже в конце 1890 года стал испытывать чувство глубокой неудовлетворенности. У меня была потребность в живой работе, меня тянуло к людям, к полезной для них деятельности. Моя молодая энергия искала выхода.

Я взял на себя ведение местной метеорологической станции, я тайком готовил некоторых мальчиков для поступления в реальное училище – политическим ссыльным было запрещено заниматься преподавательской деятельностью. Но все это не утоляло моей жажды живой работы среди окружавших меня людей.

Летом 1891 года я узнал, что вокруг Гусиноозерского буддийского храма, находящегося в двадцати верстах от Селенгинска, будет представлена мистерия, которая привлекает к себе массу бурят, даже из весьма отдаленных углов Селенгинского округа. Судя по рассказам селенжан, эта мистерия, называемая «цам», почитается бурятами как большой религиозный праздник и представляет собою зрелище в высокой степени своеобразное и интересное.

Моя любознательность была сильно возбуждена, и я решил поехать на этот праздник. Надо было прежде всего заручиться разрешением исправника покинуть Селенгинск на два-три дня. Разрешение это я получил без всякого труда, и в назначенный день я уже был на большой площади возле дацана (буддийского храма), где должна была быть разыграна знаменитая мистерия.

Я раньше встречал отдельных бурят и лам, но картина, которая передо мною открылась на равнине, окружавшей дацан, произвела на меня глубокое впечатление.

Большой храм, построенный в тибетско-китайском стиле, занимал центр обширного луга. Десятки лам, сидевших рядами внутри храма, дули в длиннейшие медные трубы, и оттуда вырывались наружу оглушительные, своеобразно-дикие звуки. А вокруг храма текла медленно и плавно человеческая толпа – сотни и сотни мужчин и женщин, все одетые в праздничные ярко-голубые национальные костюмы. Разговоры велись в полголоса, почти не слышно было смеха, хотя эта толпа в большей своей части состояла из молодежи. Все напряженно ждали начала мистерии, которая должна была изобразить борьбу зла с добром. Добро символизировал седой старик, «Цаган Убу-гун». Это был добрый гений. Против него выступал Дух зла в лице ворона со свитой чудовищ, роль которых играли буряты в свирепых масках хищных зверей.

Представление происходило на лугу перед храмом и длилось добрых два часа. Толпа следила за перипетиями борьбы с напряженным интересом и шумно выражала свою радость, когда победа досталась доброму гению.

И следя внимательно за ходом своеобразной пьесы, равно как за тем, какое впечатление это представление производило на многочисленных зрителей, я невольно думал о том, каким неисчерпаемым материалом для исследователей является жизнь бурят, по-видимому, совсем еще мало затронутых нашей европейской цивилизацией.

И я тут же почувствовал, что если бы я получил возможность заняться всесторонним изучением бурят, моя жизнь в ссылке приобрела бы для меня новый смысл, и что моя потребность в живой работе была бы значительно удовлетворена.

«Но как я могу заняться научными исследованиями этих инородцев, – думал я, – когда я прикован к Селенгинску, а их улусы разбросаны по всему Забайкалью на тысячи верст?»

С этого дня мысль, что я должен заняться изучением бурят, не давала мне покоя. Сознание, что я имею перед собою необычайно благодарный материал для научных изысканий и все же вынужден сидеть сложа руки, меня буквально мучило, и я напряженно думал о том, как преодолеть распоряжение начальства, предписывавшее мне безвыездно жить в Селенгинске.

Долгие месяцы я безуспешно ломал голову над разрешением этого трудного вопроса. Наконец, неожиданный случай указал мне верный и простой путь, как обрести свободу передвижения по бурятским улусам.

Глава 10

Годы ссылки

Зима 1891–1892 годов казалась мне бесконечно долгой. С тревогой я стал замечать, что моя любовь к чтению книг заметно ослабевала, и даже доставлявшие мне раньше истинное наслаждение любимые мною поэты стали меня меньше привлекать к себе.

Моментами я переживал такую острую тоску, что я просто не находил себе места. Тогда я всем существом своим понял, каким образом некоторые политические ссыльные теряли власть над собою и начинали пить и какие нравственные муки толкали заброшенных в глушь революционеров даже на самоубийство.

Я лично был очень далек от тяжелых настроений и тех, и других, но какой-то червь точил мое сердце. К счастью, я знал, чего мне не достает: мне была необходима реальная работа, полезная, осмысленная деятельность. И я искал ее со страстью. Вмешаться в повседневную жизнь, подойти ближе к людям, узнать как можно больше об их печалях и радостях, заглянуть в их сердца, чтобы понять, что придает им силы переносить все невзгоды, на что они надеются и где источник той завидной жизнерадостности, которая так часто бывает свойственна самым простым людям.

Собственно говоря, и население г. Селенгинска представляло для меня новое и крайне интересное поле для наблюдений и не только для наблюдений. Мои детские годы прошли в черте еврейской оседлости. Вокруг себя я постоянно видел евреев и почти только евреев: старых, молодых, хасидов и миснагидов (митнагдим. – Прим. Н.Ж.), бедных, богатых, но больше всего бедных. Позже, в годы моей юности, когда я учился в гимназии, я знал близко одну только русскую семью, занимавшую квартиру в доме моего отца, где жили и мы. Это была семья видного чиновника, служившего в житомирской Казенной палате. С этой семьей у меня установились весьма добрые отношения, но их своеобразный уклад жизни меня только удивлял – в его внутреннее содержание я не вникал и понять его смысл даже не пытался. Позже у меня было немало товарищей и друзей неевреев, но наши встречи происходили, если можно так выразиться, на нейтральной почве – в университете, на собраниях, в революционных кружках. Не удивительно, что быт и нравы массового русского обывателя мне были совершенно незнакомы.

Но в Селенгинске каждый шаг, каждая беседа, каждое практическое действие были живой обыденной жизнью, укоренившейся усилиями многих поколений. Не имея возможности заняться исследованием бурят, я старался поближе узнать селенжан.

Немалое их число посещали меня. Нередко мои знакомые меня приглашали к себе, и я не упускал случая беседовать с ними об их повседневных делах и заботах: о земледелии, огородничестве, урожае, наводнениях, засухе, об их сторонних заработках и т. д. И меня буквально поражал патриархальный характер их жизни. Казалось, что Селенгинск живет еще в XVIII веке. И так оно было бы, если бы не декабристы.

Меня нередко приглашали также на вечерки, на которых пелись старинные песни и исполнялись сибирские народные танцы. Никаких других развлечений в Селенгинске не было, если не считать развлечением еду до отвала и хорошую выпивку. И я тоже танцевал и, поскольку позволял мне мой слабый голос, подпевал наравне со всеми.

Делал я это, во-первых, для того, чтобы не обращать на себя внимание своим безучастием в обществе, а также чтобы знакомые не считали меня «гордецом». Для сибиряков не было большей обиды, как держать себя по отношению к ним свысока. Недаром они, угощая знакомых и друзей, неизменно обращались к ним со следующей традиционной фразой:

– Отведайте, пожалуйста, не спесивьтесь!

А затем – что и грех таить! – я был молод, и мне самому хотелось повеселиться вместе со всеми.

Таким образом, я сблизился со значительной частью селенгинской молодежи. Не раз ко мне по вечерам приходили тайком юноши советоваться о том, как им вырваться из Селенгинска, чему учиться, что читать. Они меня с жадностью расспрашивали о том, что происходит в далеких, таинственных для них городах – Петербурге, Москве, а также о жизни за границей. И мои многочисленные беседы с моими молодыми селенгинскими друзьями убедили меня, что как Селенгинск ни оторван от большого цивилизованного мира, все же новые идейные течения, всколыхнувшие русское культурное общество во второй половине ХIХ века, незримыми путями докатились даже до селенгинского захолустья.

Но в большинстве своем селенжане крепко держались своего старинного, весьма патриархального уклада жизни. Помню, как я однажды был приглашен провести вечер у городского головы. Это было доказательством, что «начальство» ко мне привыкло и смотрело на меня не так косо, как вначале.

Этот вечер дал мне, как наблюдателю селенгинской жизни, очень много. Я увидел там типов, точно сошедших со страниц гоголевских комедий. Закусок и яств там было заготовлено, кажется, на сто человек, хотя гостей собралось всего тридцать-тридцать пять. Танцы танцевали такие, о которых я в жизни ни разу не слышал, хотя все мои родные со стороны матери славились как хорошие танцоры и я видел их танцующими самые разнообразные танцы. Среди прочих диковин исполнялся «гросфатер», напоминавший не то «лансье», не то менуэт. Но что на меня произвело потрясающее впечатление, так это забавы молодежи на этом вечере. Одна из этих «забав» состояла в следующем. Зная, что жена городского головы на всякий неожиданный крик или стук реагирует невероятно нецензурным восклицанием – это была своего рода нервная болезнь, – несколько молодых людей в описываемый вечер «развлекались» тем, что подкрадывались к несчастной женщине и внезапно взвизгивали или роняли стул. Следовала реакция, и наглецы покатывались со смеху. Характерно, что и остальная публика относилась к этой «шутке» довольно снисходительно.

Я должен сознаться, что в тот вечер я не раз себя спрашивал: вижу ли я все происходящее наяву, или это дурной сон? И не раз, наблюдая примитивные, а подчас и грубые нравы селенжан, я думал: какой долгий и тяжелый путь должны будут проделать люди, прежде чем они доберутся не то что до социализма, а даже до преддверья его.

И все же в Селенгинске бился пульс общественной жизни с ее светлыми и теневыми сторонами; люди имели в течение многих поколений установившуюся мораль и выработанные идеалы.

Мои наблюдения над селенгинской жизнью принесли мне ряд разочарований, но в конце концов я должен был признать, что тамошний жизненный уклад имел гораздо больше положительных сторон, чем отрицательных. Он был основан на благополучии селенжан и обеспечивал каждому из них возможность жить без нужды, не нарушая покоя других.

Удивительная вещь! Как безнадежны ни казались мои планы заняться исследованием бурят, все же у меня было предчувствие, что буряты сыграют в моей жизни какую-то определенную роль. Поэтому я не упускал ни одного случая, чтобы узнать как можно больше об их жизни, их взаимоотношениях, их верованиях, их истории и т. д.

И собирать все эти сведения мне было совсем не трудно. Селенгинск со своими тремя лавками привлекал к себе бурят из всех окрестных, а иногда даже более или менее отдаленных улусов. В этих лавчонках буряты находили все им необходимое: соль, табак, кирпичный чай[5]5

Зеленый чай, спрессованный в виде кирпича весом в 1 кг. – Прим. Н.Ж.

[Закрыть], сахар, конфеты, спички, нужную посуду, дешевую мануфактуру и т. д. Но буряты были не только покупателями, они были также продавцами. Они сбывали в городе, преимущественно тем же лавочникам, скотское мясо, баранину, кожу, масло, пушнину и т. д. Благодаря таким оживленным торговым сношениям между бурятами и селенжанами, значительная часть селенгинского населения довольно хорошо говорила по-бурятски. И так как русские торговцы довольно часто наезжали и в бурятские улусы, то некоторые из них, наиболее наблюдательные и общительные, знали очень хорошо бурятские обычаи и нравы. И я вел с этими знатоками бурятской жизни неоднократные беседы, которые меня знакомили с характером бурят и особенностями той среды, которая так меня интересовала.

Помимо того мне удалось добыть несколько серьезных исследований о бурятах и монголах; часть этих книг я нашел в самом Селенгинске, а остальные мне прислали из троицкосавской публичной библиотеки. Одним словом, подготовительную работу к изысканиям, которые мне мерещились наяву, я вел с большой настойчивостью, точно от этого усердия зависел успех задуманного мною плана.

Все же мое безделице в ссылке, отсутствие живой общественной работы меня сильно угнетало. И в этот период полнейшей неопределенности и какой-то острой внутренней неудовлетворенности я уделял очень много времени переписке со Штернбергом и моими колымскими товарищами. Хотя наши письма шли очень медленно – два, а то и три месяца, – все же мы поддерживали между собою очень оживленный обмен корреспонденцией. Собственно говоря, эти послания были не обыкновенными письмами, а целыми тетрадями в десять, пятнадцать и даже двадцать листков, где в одно и то же время описывались все мелочи невеселой будничной жизни ссыльных на берегу Ледовитого океана и трактовались самые сложные и острые общественные и даже политические вопросы, которые интересовали автора письма, а то и всю колонию ссыльных.

Богораз присылал мне часто вместе со своими яркими, содержательными письмами плоды своего поэтического творчества – целые пачки стихов. И я должен отметить, что все письма, которые я получал, были проникнуты очень бодрым настроением. Некоторые из них блистали остроумием, и мне глубоко жаль, что вся эта своеобразная и полная исторического интереса литература погибла, когда весь мой архив был захвачен большевиками.

Но особенно интересные и блестящие письма писал мне Штернбрег с «острова скорби» – Сахалина. Его характеристики встреченных им там товарищей и его описания суровой сахалинской природы бывали иногда настоящим художественным произведением. И вспоминая о сотнях писем, которыми мы обменялись друг с другом в годы нашей ссылки, я должен отметить, что они для нас всех были неисчерпаемым источником бодрости и глубокой радости.

Я не могу при этом не подчеркнуть, что хотя наша корреспонденция обязательно проходила через контроль местной администрации, я не помню ни одного случая задержки наших писем. Мой опыт позволяет мне даже утверждать, что, как правило, администрация на местах относилась к политическим ссыльным куда лучше и гуманнее, чем этого хотел и требовал от нее департамент полиции.

* * *

Случай дал мне наконец возможность сделать нечто полезное для селенжан. Произошло это так.

Как-то завелось, что некоторые мои знакомые брали у меня аккуратно газеты и журналы для чтения. Иногда я давал тому или иному из моих приятелей и доступные для них книги. Но таковых у меня было очень мало. И я не раз задумывался над тем, как бы обеспечить моим знакомым и ученикам возможность систематического чтения.

Лучшим разрешением этого вопроса было бы, конечно, устройство хоть небольшой библиотечки с хорошим подбором книг. Но возможно ли этого добиться в Селенгинске, а если возможно, то как? Мысль эта меня сильно занимала.

Однажды я узнал, что у местного старожила Старцева, родственника мною выше уже упомянутого Старцева, имеется очень много книг, которыми никто не пользуется. Книги лежат в какой-то кладовой под толстым слоем пыли. О Старцеве я слышал очень много хорошего, но был с ним мало знаком, так как он вел очень замкнутый образ жизни. Как и китайский Старцев, он был учеником декабристов и хранил почтительную и трогательную память о них.

Селенжане очень высоко ценили доброту и благородство его характера. Но он всегда держался в тени и вел очень одинокую жизнь. Объяснялось такое его поведение необычайной его скромностью, а между тем он был вполне интеллигентным и даже образованным человеком. И к этому милому человеку я решил пойти посоветоваться о моем плане создать в Селенгинске небольшую библиотеку.

Встретил меня Старцев очень тепло. Он как бы обрадовался случаю со мною познакомиться ближе. После краткой беседы об обыденных вещах я обратился к Старцеву с просьбой, не может ли он мне показать свое книгохранилище.

– Конечно! – заявил он. – Но простите, они уже много лет хранятся в кладовой и очень грязны от пыли.

И он повел меня, довольно смущенный, в большую кладовую, где книги лежали грудами и в большом шкафу, и на полу.

– Вы видите, – сказал Старцев, – книг много! Я в молодости был библиофилом, а сейчас они лежат в полном беспорядке. Я был бы очень рад, если бы они вам пригодились. Вы можете ими пользоваться, когда хотите.