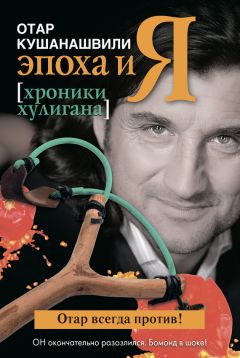

Текст книги "Эпоха и Я. Хроники хулигана"

Автор книги: Отар Кушанашвили

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)

«ЧайФ» «Не со мной», «Крепость»

Мелкое наблюдение: Шахрина и К я впервые услышал не где-нибудь, а в Кутаиси, засушливым летом древнего года.

«Ты – моя Крепость, я камень в кирпичной стене». Открытка, посланная в Космос.

Они такие: у них даже мелкие нюансики повседневности складываются в Космос. Это получается, когда, прислушавшись к себе, выясняешь, что общение с Космосом возможно без надрыва трагического; тонко и тихо.

Ирина Муравьева

«Позвони мне, позвони»

Искрящаяся горячим бенгальским огнем, фантасмагорически мощная песнь, которая взяла и вышла из строя, запахом любви-нелюбви-грусти-тоски взбудоражив кровь. На улице темпераментных людей настал праздник.

Ирина Муравьева самозабвенно, пусть неумело, танцевала под эту песню, и даже если Она – Он не звонит, счастье ведь есть, правда, есть ведь счастье?! Тогда: «Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, Я забуду о тебе, Я смогу, Я не заплачу!»

В первой половине жизни я был молод, неизвинительно глуп и преступно жесток, я был вооружен теорией безответственности и практиковал вседозволенность.

Все вернулось.

Это про меня писала Великая Ахмадулина: «Я думала, что ты мой враг, что ты беда моя тяжелая, а вышло так: ты просто враль, и вся игра твоя дешевая».

Когда ты доводишь девушку, женщину до состояния, зафиксированного в песне «Позвони», будь готов к боли, боль разорвет тебя в клочья.

Если при этом у тебя болевой порог, как у Кушанашвили, – здравствуй, бессонница! Здравствуй, чертова комната, полная призраков!

Уже после, много после какая-то Органическая леди уже не просила позвонить, а швыряла императив «Дай мне любовь!»; странным низким голосом внушавшая, что, если не дашь, с тобой обойдутся сурово.

У них трип-хоп, MASSIVE ATTACK – у нас кризис веры в государство и расцвет любви.

Позвони же, сука, и тогда белый свет вновь станет белым.

Ольга Кормухина. Мой первый день (без тебя)

Дополнительная проблема таких, как ОК, кроется в том, что они живут на разрыв аорты. Первоисточник их бед – их понимание праведности, каковое понимание они хотят немедля донести до Отарика включительно.

Изощренные мелодические повороты, на которые была тогда – до момента, когда убоялась впасть в разложение, – ОК чуть не свели меня с ума.

Кормухиной удалось спеть душевно, благоговейно и в то же время яро, исступленно.

Эта песня – самое яркое воплощение темы тоски по небесному чувству на русской территории, где, с учетом специфики, без любви в огне тебе гореть.

Алексей Глызин «Эпизод»

Он пел эту песню для мамы моей! Мама моя бесподобная приезжала в Москву дать мне подзатыльник (множественное число), а я прикрылся Лешей с этой песней, где тоска по счастию: тема магистральная для русской поп-пузыки, но в этом случае исполненная без надрыва.

Такую песню не написать за офисной конторкой.

Николай Носков «Я люблю тебя – это здорово!»

Кошмар и безнадежность – еще не самое плохое. Самое ужасное – хаос.

Это не Заратустра, это Довлатов.

Хаос порождается отсутствием любви.

Гарик-Игорь Сукачев

«Я слышу твой звук, чувствую за-пах!» – так там? У меня тахикардия в этот момент начинается, в момент, когда выдающийся (настаиваю) менестрель Г.С. демонстрирует через высоты вокала высоты жизнелюбия!

В эпоху диджейского засилья самое присутствие Гарика Сукачева положительно удостоверяет, что темперамент настоящих мачо необорим.

Владимир Высоцкий

«Друг не вернулся из боя».

Это не способ побега от реальности – Высоцкий не способ очутиться в другом, более дружелюбном мире.

Леонид Агутин «Если Она не придет»

«Это Жизнь?! Между прочим, и Это! И не самое худшее в ней».

Земфира «Красота»

«Какая красота, Дождь идет, Я одна, На тротуарах пузыри, Я считаю их, Я не знаю вас больше».

Возможно, самое мощное стилистически высказывание в истории российской поп-музыки.

Земфира – дирижер, редчайший, собирает внимание в секунду. Мы, служащие ей хором, вытягиваемся в ту же секунду.

Это стакан, который полон.

Это волна, которая не имеет четких очертаний, щекочет щиколотки и удаляется, оставляя от себя ш-ш-ш-ш-шипящую на песке пену.

Глюкоза «А снег идет»

Я люблю тех, кто страдает, побаиваюсь тех, кто страдает живописно, кто сделал из слез артефакт, из боли – театральщину.

Макс Фадеев, конечно, сложный малый, но уж он-то точно знает, что невозможно вынести, когда нас не любят, даже будучи монголом, даже будучи кандидатом в мастера спорта по за**ыванию мозгов, даже будучи Марией Арбатовой.

В песнях Фадеева нет эквилибристики, на каковую способен только Меладзе, но огонь, бьющийся в тесной печурке, есть.

Эту песню мы признали шедевром вместе с Юрием Айзеншписом, когда за окнами шел снег, и в девять утра очень хотелось жить – ему, уже болеющему, и мне, болеющему из-за того, что болеет он.

«А снег идет», конечно, не метафизика, а причудливым образом триумф детской боли, граничащей с деморализующим страхом никому ненужности.

Если тебя отвергают, ты, отрицая метафизику, решаешься на поход с земли на небо, только не хладнокровный, вампирский, а с надрывом и со слезой, с ревом белуги.

Наташа Королева «Бриллианты Слез», «Конфетти», «Желтый чемоданчик».

Соблюдая из любви к классикам единство места и времени.

Юрий Антонов «Для меня нет тебя прекрасней»

«Но я верю, что день настанет», и ты, Невозможная Дульсинея, мне улыбнешься.

Я твой Бенисио дель Торо, Поразительная моя. Я люблю тебя с той поры, как покинул двор, где лужа во дворе, как площадь двух Америк», где светло даже ночью, где даже расставания, хоть и грусти исполнены, светлые.

Я тогда еще не знал, что стану слезливым публицистом № 1, а ты в меня поверила.

Я тогда думал, что Слава то имя лишь, а ты бескомпромиссно верила в меня, и тогда, и сейчас, не дружащего с материализмом.

Женя Белоусов «Дуняша»

Само присутствие ЖБ в любой компании предполагало хорошее настроение; он был парнем если не великой (а кто из нас – великой?), то улыбчивой святости. Его явление народу в «Акулах пера», настаиваю, – одно из самых ярких моих воспоминаний. Начинавший пустышкой смазливой, он стал-таки большим артистом, похожим на Ричарда Маркса, а по части самоиронии не похожим ни на кого.

Физическая боль никогда не перебьет душевную, даже если, как сказано у Маркеса в «Ста летах грузинского одиночества», сунуть руку в огонь.

Только в такие вечера, когда ты летишь над вешним городом, жизнь наполняется высокими смыслами.

Глава VI

Кино и немцы!

Михалков снял памятник своей самовлюбленности

Посвящаю эту колонку Сергею К., которого объявляю победителем конкурса. Надежды на этот конкурс не оправдались по причине слишком огромного себялюбия всех, кто участвует в блогосфере, применительно к ТорРор. ru.

Сергей К. узнает о себе все лицеприятное из моего видеообращения. Все остальные узнают о себе все нелицеприятное из того же видеообращения, которое будет размещено сами знаете где.

В этом видеообращении затронут самый существенный момент наших дней: что главнее – выпендреж или достоинство? По мнению даже тех, в кого я был раньше влюблен, все-таки выпендреж.

Я предостерегаю вас, что, если вы продолжите идти по тому же пути, а не слушаться меня, вы закончите ровно так, как один известный режиссер, о котором пойдет речь в маленькой, но блестящей колонке.

В том, как Никита Михалков на голубом глазу выдает свое ковровое покрытие за тонкую материю, а глупые человеческие коллизии за какие-то экзистенциальные проблемы, есть что-то бесконечно раздражающее.

Я против того, чтобы тщательно не подбирать слов в отношении все-таки большого когда-то мастера (а Никита Михалков был, есть и, надеюсь, будет, когда забудется ужас с продолжениями «Утомленных солнцем», выдающимся мастером), но я понимаю тех людей, которых он бесконечно раздражает.

Я говорю сейчас о картине «Цитадель», которую принудил себя посмотреть.

В конечном итоге «Цитадель» сделана достаточно мастерски. Ее нужно принимать как вещь в себе, по тем канонам, зачастую очень нелепым, по которым это кино ваял Михалков.

Если мы примем за правило игры, что это кино и должно быть громоздким, бесчувственным, железобетонным, истеричным, то тогда мы понимаем, что Михалков снимал трогательный памятник своей неизбывной самовлюбленности.

Другая сторона медали: куда делся знаменитый восторг Никиты Михалкова перед жизнью? Куда делось прославление тех деталей, которые были как будто подсмотрены у такого тонкого грузинского писателя, как Чехов?

С одной стороны, он создает громоздкое кино, которое на ухабах позвякивает, как железнодорожный состав, а с другой стороны, он претендует на то, чтобы это кино априорно, еще до выхода, называлось шедевром.

Хотя Михалков и заявляет, что не собирался тягаться со Спилбергом, понятно, что он хотел снять хронику про Вторую мировую войну. Но проигрывает на этом поле с таким же бесстыдством, с каким графоман в литературном институте, зная, что он в подметки не годится Бродскому, называет Бродского говном.

Для Михалкова повседневная реальность – как зеркало. Он смотрится туда, и, судя по всему, картинка ему очень нравится.

С другой стороны, если договориться считать фильм «Цитадель» и предыдущее говно, выпущенное за несколько месяцев до этого, не военной драмой, а просто автобиографической драмой о том, что зануды тоже иногда в двух-трех кадрах бывают гениальными, это вполне себе выдающееся произведение.

Неоконченная пьеса. Послесловие к юбилею скромного лирика

Мой народ поучаствовал в опросе, какой из фильмов Михалкова мой народ любит посильнее прочих, и назвал два самых популистских фильма – «Утомленные солнцем» и «12». Этим выбором мой народ расстроил меня до крайности.

Уроды придумали, а мой народ подхватил, что Никита Михалков мастер громоздких, временами даже секундами исчерпывающих высказываний на газетные темы, что он, как Стоун, над которым я давеча поглумился на нашем сайте, который кровавый бедлам в Сальвадоре в одноименном фильме показал, чтоб всем было ясно, так, что экран был застлан трупами, и чтоб по союзу двух нежных сердцем били не перочинным, а для верности – гаубицей.

Михалков, на мой вкус, который некоторые люди находят безупречным, вообще не про политику. Он мой покой нарушил изысканным и душераздирающим шедевром «Неоконченная пьеса для механического пианино», про покаяние хорошего плохого парня ввиду растраченных в храпе лет, он влюбил в себя ироничным интеллектом, знанием всех тонкостей периода созревания людей, с которых должно спрашивать многое, но не получается, потому что люди как-то незаметно из учеников вырастают в менторов и мутируют в людишек. Они имитируют деятельность, злоупотребляют эллипсисом, забалтывают главное, читают дерьмовые романы, сношаются с нелюбимыми и пропускают главное в жизни.

А после наступает неутешительная ночь с нещадным рассветом, хихикающим над тобой, и тебе с трудом даются слова, ты избегаешь людей и бежишь туда, к обрыву, чтоб прекратить эту пытку.

В фильме это проделывал Великий Калягин, говоря о котором, трудно избежать одических нот, а в жизни чуть не проделал я.

Михалков незаменим там, где речь про человека, у которого сбито дыхание, который ночью священнодействует над дневником, который непокладист и порывист, для которого адреналин в поиске тех самых ответов.

Михалков человек завышенной сентиментальности, это в «Н. П. Д. М. П.» видно в каждом кадре, он снял это кино про эту рифму, сердцем отстукиваемую. Вздыхать и думать про себя: «Когда же черт возьмет тебя!» и верить, что сегодня, с первыми лучами, все образуется, и тебя полюбят, и твоя любовь кому-то окажется позарез нужна.

Что нам снимают?

Я не кинокритик, благодарение небесам, иначе бы написал о каждом втором российском фильме: «Два с половиной часа мы можем смотреть, как режиссер X сумел найти адекватную форму депрессивной Вселенной, в которой мы живем впавшими в разложение заложниками, являясь людишками, забывшими, что были когда-то чувства под названиями любовь, влюбленность и светлая грусть».

Если уж Павел Санаев, человек тонкой душевной организации (сужу по его душераздирающей и душеполезной книжке «Похороните меня за плинтусом», чудовищно экранизированной режиссером Снежкиным), снимает позор под названием «На игле», где коэффициент художественности ниже точки мерзости, где всякая девушка – проститутка, сыновья избавляются от родителей из-за квартир, закадычники стреляются на пикнике, люди – бесполые мымры, дети похожи на крыс, школьные учителя – закомплексованные садисты, милиционеры – педофилы, а люди в рясах помешаны на дензнаках и употребляют героин…

Можно, конечно, конвертировать в кино собственные неврозы и фобии, но можно это делать, как Вуди Аллен, а можно – как Николай Хомерики (читай: Хлебников, Бакурадзе, Гай Германика, кто там еще?).

Минувшим летом я на дне рождения известного продюсера оказался за столом с каким-то режиссером, чья картина про то, в каком дерьме мы живем, а на поверку – живут он и иже с ним, на ура прошла на «Кинотавре». Я тогда спросил режиссера: отчего дебют его столь беспросветный? Гений отделался абстрактным «такова правда жизни», а потом, обидевшись на мое эмоциональное «пошел ты на… с такой правдой!», эмоционально же возопил: «Зато как снято!» Сильная аргументация.

Там в самом начале девушку, бегущую по снежному полю, настигают менты, она оказывается беременной. После того как менты ее отмутузили, девушка рожает прямо во время допроса…

Никто у нас не снимает мелодрам. А молодым этого и не надо. Эталоны для них – «Яйца судьбы», Куценко и история про то, как дедушка изнасиловал внучку.

Я выбираю «Список Шиндлера», Шона Пенна и историю о любви. Такой вот я аватар.

Крайности российского кинематографа

Российское кино любит две крайности: оно либо насильно тащит в небеса, либо макает в помойку.

Первое делается неумело, второе – с избыточным удовольствием.

Миндадзе и Иствуд сняли два разных фильма о том, что «ткань существованья прозрачна, как небесный дым»: о том, что есть вершина, а есть преисподняя, причем личная, вдобавок к просто преисподней. Только картина Миндадзе не перехватывает дыхание, а посмотрев негромкий шедевр Иствуда, не могу прийти в себя третью неделю.

«А в садике роса развешивала стразы», но в одну секунду все оборвалось, и детский смех превратился в вопль отчаяния и страха, и стремглав потемнело, и разверзлась зловещая тишина.

Причем в буквальном смысле ничего такого у Иствуда не происходит; но подразумевается.

Неброский, негромкий фильм, а страшный.

И светлый.

После фильма Иствуда разум пусть не кипит, но возмущен, а после фильма Миндадзе – зевнешь и пойдешь дальше.

Герметичность нашего фильма не предполагает неизгладимых впечатлений, и как ты думал до него, что Стронций – это имя римского императора, так и думаешь после.

Слова «Я недоволен фильмом про Чернобыль» будут грандиозным преуменьшением. Миндадзе сказал, что спецэффекты – это пустое, они его не занимают. Конечно, его занимает внутренний мир человека. Но в конечном итоге это обернулось стерильностью и выхолощенностью.

У Иствуда самый главный спецэффект, с него начинается страшный и светлый фильм: волна, сначала идиллическая, без шума, но убедительно накрывает целый курорт, как слизывает.

И чем же этот спецэффект мешает раскрытию внутренних борений главных героев?

У наших режиссеров, вообще у деятелей культуры «отсутствует ген за расщепление мессианства»; рождаются они оракулами, что ли?!

Холодный герой у Миндадзе похож на токсикозного высерка, у Иствуда – на парня, которого разрывает боль (играет Мэтт Деймон) от отчаяния, что он не может помочь всем, а когда помогает, ему еще больнее. Один фильм – про техногенную катастрофу, второй – про природный катаклизм. Только один снят для эстетов, а другой – для того, чтобы действительно что-то важное понять про свой внутренний мир.

Пусть даже на фоне спецэффектов.

Глава VII

Битва титанов

У забора трудился живой пионер,

Утоляя вручную любовь к поварихе.

С. Г.

По силе возможности я читаю все, что пишет Быков.

Учусь.

Уж насколько древняя эта наука – излагать мысли на бумаге, а и посегодня не так много мастеров это делать.

Он да я (ну куда я без ячества?!).

Иногда он Вуди Аллен, иногда публицист из тех, кто умеет «очеловечить чувство».

Если учесть все, что умеет в журналистике Дм. Быков, шансы не то чтобы обойти его, но хотя бы на равных с ним беседовать, – невелики.

Помимо всего прочего, я хочу сказать, что Дм. Быков не просто воплощение жовиальности, он вынудил меня залезть в словарь и узнарь-уяснить значение слова «жовиальный».

В свою очередь, коль скоро пошел такой лексический выпендреж (очевидно, обожаемый мной), я тоже по части витальности не Малинин-джуниор.

Я не то чтобы раскусил его, но кажется мне: пока другие делают умные рожи (это не органично, и это всегда видно), он специально играет на понижение, показывая язычок эстетам, беснующимся от его качественного обилия.

Я обожаю дискутирующего ДБ, бо он парень увлекающийся, не умеющий скрывать, на какой он стороне. При этом он всегда на четыре головы выше оппонентов, а эмоции и интеллект всегда складываются в блестящий пазл.

Я не могу быть Быковым, у меня, что ли, пантеистическое восприятие мира, я друг рассветов.

Это он написал, а я у него украл: «Невозможно вынести то, что нас не любят» (по-моему, в эссе про Алексея Дидурова) – и знал бы он, на скольких барышень я производил впечатление, произнося, да с расстановкой, эти слова.

Это он – человек полувеликой полусвятости, я же – человек поврежденного ума, пустельга.

Утром я читаю его интервью с адептом – апологетом нанореволюции Чубайсашвили, днем рецензию на новую муть от Пелевина, смотрю его неосторожную «Картину маслом», немало времени, час, уделяю шедевру о Пастернаке, потом еду на съемки, где цитирую его, оттуда на радио, где гость, спец по части жидомасонских заговоров, с ненавистью кивает на него; вечером отвечаю на письмо краснодарской девушки, полагающей журналистику доблестью, грезящей о ней и пишущей мне: «хочу быть, как Быков».

Я тоже, детка.

У меня гордый профиль и многолюбивое сердце, достаточно просторное, чтобы объять необъятное, что дает надежду, что я тоже научусь писать.

Ну, пусть я не буду считаться существом сверхъестественным, но зато самарские девчонки, луганские барышни, одесские леди будут полагать мое слово неоспоримым, а там, глядишь, до канонического облика в кругу моих детей недалеко.

Я вполне осознаю, как уязвимо в глазах людей с якобы хорошим вкусом столь выспреннее и разом шутовское предисловие.

Что попишешь, если он дирижер, а мы хор. Если он исполняет прозу чудодейственную и включен в Антологию Русской поэзии, а я умею только огневые записки строчить и расклеен по столбам под шапкой «Из разыскивает милиция».

Когда я встречусь с ним в стране кипящих котлов, я скажу (на подхалимаж я мастер): «Братаныч, что, претензии оказались больше номинала?»

Он растлил меня двумя статьями о Бродском: одну он опубликовал под шапкой «Священные коровы», во второй элегично поведал о том, как в Америке разминулся с Чудом.

Он хвалит «Обитаемый остров» и «Щелкунчик», я же считаю обе картины… недостойными одной строки «Там лужа во дворе, как площадь двух Америк».

И Джек Лондон не порождает во мне даже и намека на солидарность, но я из тех, кто наловчился «коснуться до всего слегка, // С ученым видом знатока», а он король эрудиции.

Моя жизнь – я говорю об этом без стыда, но с гордостью – проходит в погоне за ДБ, в заметном служении Журналистике.

Про похмелье и «Тан»

Oтар Kушанашвили: А когда ты бухаешь?

Дмитрий Быков: Бухаю я иногда, если у меня нет эфира, по субботам, а если есть эфир, то после эфира. Тут неподалеку живет Веллер, и он очень для этого дела подходит. Потому что он очень хорошо это умеет делать.

Oтар Kушанашвили: А как ты приходишь в себя с годами наутро?

Дмитрий Быков: А есть такой напиток «Тан», изобретенный на вашей родине, и вот две бутылки «Тана» приводят меня в действие, даже если я не пил накануне.

Oтар Kушанашвили: Рыжий «Иванушка», концовка этого эфира была посвящена тебе!

Дмитрий Быков: А он тоже так живет?

Oтар Kушанашвили: Нет, он не писатель, потому что он тупой, он мой лучший друг, и он как раз интересовался способом выйти из клинча, вот что его занимает.

Дмитрий Быков: Кроме «Тана», ничего. И постепенно с годами надо переходить на абсент, мне кажется. Единственный напиток, от которого хорошо.

Спасибо, дорогие друзья.

«Сити-шоу» Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков: У нас в гостях Отар Кушанашвили, не нуждающийся ни в каких дальнейших рекомендациях. Отар, вот ты мне подарил книжку, она называется «Я. Книга-месть». Кому же эта месть, хотелось бы понять?

Отар Kушанашвили: Я мщу самому себе. Отар Шалвович в кои-то веки решил посмотреть на себя не взглядом, полным любви, а посмотрел на себя критически. В этой книге про то, как – другой бы на моем месте сказал, что как он добивался успеха, но я никакого успеха не добился пока – как я относительно чего-то достиг. Вот об этом.

Дмитрий Быков: Слушай, тебе все-таки не кажется, что твоя стратегия в России, да и моя отчасти, и Маяковского, – стратегия все-таки людей более менее ярких и не особенно скрытных, что она в России, по всей видимости, безуспешна?

Oтар Kушанашвили: Я так полагаю, что моя стратегия… Я вчера спорил на эту тему с экс-экс-благоверной, которая знает одно только слово, «алименты», я спорил с ней, а она думала о чем-то своем, а я доказывал ей и самому себе, что наша стратегия и есть триумфальная стратегия.

Дмитрий Быков: Ну, она триумфальная для будущего.

Oтар Kушанашвили: Группа Take That, которую ты наверняка не слушаешь, ты преисполнен ненависти ко всему попсовому, они вернулись на сцену без помощи всякого Робби Уильямса и 10 лет спустя, a Take That для меня – это компас.

Дмитрий Быков: Да, в мире.

Oтар Kушанашвили: Да, если группа Take That собирает Уэмбли, то я соберу свой ночной клуб в Смоленске когда-нибудь.

Дмитрий Быков: Скажи, пожалуйста, как у тебя самоощущение после 40? Ведь тебе в этом году ударило.

Oтар Kушанашвили: Папа ушел в феврале, я крайне сентиментальный персонаж и, когда я заканчивал эту книгу, она первая, и папа умер, он мне все карты спутал. Я начал с папы, потому что его уход и 40 лет странным образом соответствуют многим страницам, которые я там написал, у меня ощущение, что как будто все начинается только, будто теперь и ему буду доказывать, что я самый главный. Хотя он меня уверял, когда болел, что я ему уже все доказал. С точки зрения кошелька доказал, а с точки зрения башковитости, родители считали, что я трачу жизнь зря, пойдя на ТВ я имею в виду. И в 40 лет я чувствую себя как никогда хорошо.

Дмитрий Быков: Я просмотрел кое-что в этой книге и поразился внутренней безбашенности, храбрости твоей. Я понимаю себя так в 90-х вести, ну в начале нулевых, но сейчас, когда все уже засунули язык известно куда, мало того что ты пишешь полуматом, это бог с ним, но ты покушаешься на всех священных коров, а зачем? И кто за тобой стоит?

Oтар Kушанашвили: Во-первых, я написал про Аллу, чтобы понравиться поколению, которое любит Аллу; написал про Гришу Лепса, чтобы понравиться бандитам; писал про Take That, чтобы понравиться девчонкам-выпускницам Екатеринбургской гимназии; я – паренек насквозь айзеншписовского толка. И те моменты, которые обильно оснащены ненормативной лексикой, они очень в малых пропорциях. В книге выпендрежный стиль, в том числе уворованный у вас, Дмитрий Львович.

Дмитрий Быков: Спасибо.

Oтар Kушанашвили: Жалкая претензия «быть, как…». Что до смелости – какая там смелость? После интервью незадолго до кончины с Андреем Вознесенским, когда я для «Собеседника» делал эту беседу, когда человек говорит, будучи прикованным к креслу, говорит такие вещи, как 20-летний парубок, кто такой я, какая смелость? А с фекалиями сравнить наследника семейства Пьехи, сказать, что выпускники «Фабрики» – это экскременты – разве это смелость?

Дмитрий Быков: Это не смелость. А вот про чету Бондарчуков – это смелость. Не потому, что они могущественны, а потому что они ранимы, скажем так.

Oтар Kушанашвили: Вот он дал интервью тебе, я же читаю все…

Дмитрий Быков: Но он не глупый малый, кстати.

Oтар Kушанашвили: Ну вот там заголовок «Меня прет так», и он объяснил причину неудачи на первом этапе «Обитаемого острова», фильма чудовищного…

Дмитрий Быков: А мне очень нравится эта картина.

Oтар Kушанашвили: Я знаю, потому что твоя дружба с Роднянским и породила эту рецензию.

Дмитрий Быков: Да было немного наоборот, моя рецензия породила дружбу. Эта дружба с Натальей Никоновой, которая работала со мной еще в «Пресс-Клубе».

Oтар Kушанашвили: Попутно мы выяснили, сколь богаты твои связи.

Дмитрий Быков: Богаты, потому что без связей на телевиденье попасть нельзя.

Oтар Kушанашвили: Понял тебя. Тогда возвращаюсь к Бондарчукам. Там открытое письмо Светлане Бондарчук.

Дмитрий Быков: По поводу икон.

Oтар Kушанашвили: И я разговаривал с людьми, которых ко мне прислали, как 90-е годы вернулись.

Дмитрий Быков: А к тебе прислали людей после этого?

Oтар Kушанашвили: Прислали людей, которые меня за плечо дергали, похлопали…

Дмитрий Быков: И сказали: будь аккуратен.

Oтар Kушанашвили: Это были из той республики, где любят Путина как мужчину и как мужчина мужчину. Люди, которые кавказцы, как и я, у нас никто не приходит по чужому заданию. Через дорогу от Белого дома, символично что, говорят: «Не надо писать плохо». На меня рукой замахнулись, на меня, клан сопрано из Кутаиси, замахиваться рукой!

Дмитрий Быков: Не верю. Когда я написал «гламур» про «9-ю роту», никто на меня не махал, может, ему это показалось комплементарным, хотя это был разнос.

Oтар Kушанашвили: Ты написал текст, может, полный эвфемизмов, я не читал, но ты написал в своем ключе, а я написал просто: Светлана Бондарчук – такой же главный редактор, как Федор Бондарчук – режиссер. Это же смешно.

Дмитрий Быков: Значит, ее второй журнал будет хорошим.

Oтар Kушанашвили: Но потом я же сказал: вы – яблоко, я – червь.

Дмитрий Быков: А, это смешно. А тебе правда не понравился «Остров»?

Oтар Kушанашвили: He понравился. Я могу сказать, почему, хотя никому нет дела до того, почему Кушанашвили не понравился «Остров». Я же в отличие от Coco Павлиашвили и твоих любимых братьев Меладзе…

Дмитрий Быков: Братьев Меладзе я не видел сроду, но все равно смешно.

Oтар Kушанашвили: Так в Кутаиси я читал Стругацких.

Дмитрий Быков: Я тоже читал Стругацких.

Oтар Kушанашвили: Как это называется, назло всем тем, кого ты одолеваешь своим трудолюбием в редакциях? Я вот слово «конгениально» выучил, и это не соответствует вообще произведению, которое я читал. А это аллюзия, говорят. Он говорит: «там слышали, какая перекличка с нынешним нашим положением вещей в стране?» Какая перекличка?

Дмитрий Быков: Ну, перекличек там очень много с нынешним положением вещей. Одна реплика про родную твою Грузию, которая была нашим другом, а стала злейшим врагом, для тех времен, для 2007 года, она звучала сильно.

Oтар Kушанашвили: Про Грузию там есть в книге. Я выезжал в Краснодар, я приехал туда и в твоей ипостаси выступил в литературной, и мне говорят, почему он такой плохой. Я им ответил, что там все не так, как вам рассказывают. Я написал про Кутаиси в книге, написал про Грузию, про мамины руки, про какие-то детали сентиментальные, которые раньше делали Евтушенко поэтом. Я говорил, что вот какое произведение у Стругацких, совсем не такое кино. А вот какой Кушанашвили живой и эмоциональный, взрывной грузин, неуправляемый, вот такой там. Должно соответствовать все.

Дмитрий Быков: Скажи, я прочел у тебя здесь, что совестливый Саакашвили – такой же оксюморон, как женатый Басков или как Зверев, у которого сын. Это остроумно, но меня поразило другое, почему Саакашвили вызывает у тебя такие чувства? Большое количество грузинской диаспоры в Москве относятся к нему ровно так. Что такое между ним и вами пробежало?

Oтар Kушанашвили: Нарциссизм. Грузинское свойство такое, как ранний Быков бы сказал, имманентное. 39 лет я скрывал, что я умен, можно уже раскрепоститься? Саакашвили – Нарцисс, ему нет дела до Кутаиси, есть только для людей, помешанных на аристократах. Истории, как он из Батуми хочет сделать Лас-Вегас, не есть истории человека, любящего моего папу до смерти. Если бы у моего папы не было меня, он умер бы за чертой нищеты. Ему нет дела до людей, вот это его интервью с Собчак и Соколовой…

Дмитрий Быков: У них все выходят противными, они как-то так стараются. Я люблю Ксению Собчак, и не люблю Ксению Соколову, и, кажется, взаимно, но Собчак умеет расколоть человека, она ставит перед человеком зеркало. Но в Саакашвили есть и храбрость. Когда он прятался от бомбы – это ужасно, но храбрость другого рода.

Oтар Kушанашвили: Он объяснил все, разложил по полочкам. В нем есть приятные черты, например, как он приставал и не затащил в силу героического сопротивления Тину Канделаки, история, происходившая при мне. А ее не было в помине, истории-то, в черном списке не находился никто из нас, которому возбранен доступ в Грузию.

Дмитрий Быков: А теперь возбранен?

Oтар Kушанашвили: Нет, я могу приехать. Вот в чем ему не откажешь, что он любит, вот он звонил тогда первому лицу, а трубку три раза в течение той страшной войны брало другое лицо. Он рассказывает Собчак, что не знает, с кем общаться, хочет принести извинения, помириться, но не знает с кем. У него есть грузинская горячность, но он хочет извиниться.

Дмитрий Быков: В нем нет злобы настоящей, мне кажется, в нем есть и какая-то отходчивость тоже.

Oтар Kушанашвили: Есть.

Дмитрий Быков: Если там действительно все началось с него, а это тоже спорный вопрос про 8 августа, тем не менее, если это началось с него, провоцировали его очень умело. Это была главная глупость в его карьере, мерзость, но провоцировали его старательно. Кстати говоря, есть ли ему смена? Ты все-таки за Грузией следишь пристальней, чем я.

Oтар Kушанашвили: Никакой смены ему нет, мы на эту тему говорили с народным артистом Бишкека Павлиашвили, он ездил туда и говорит, что смотрел последнее выступление оппозиции. Буржанадзе и иже с ней, эти люди, которые скрываются в Москве и якобы у них какие-то уголовные отношения с Грузией – нету никого по масштабу и по харизматичности близко стоящего к нему. Нету никого, кто имел хотя бы представление об экономике. Говорят, что он не смыслит ни в чем. Истории про кокаин, которые с ним постоянно связывают, это абсолютная неправда. Он с молодых ногтей такой, он спал по три-четыре часа, это не от транквилизаторов.

Дмитрий Быков: Да, это энергия такая страшная.

Oтар Kушанашвили: Да, но после того, как такая глыба по параметрам и по поведению была в стране, каким же должен быть человек, который его заместит? Таких людей нет.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.