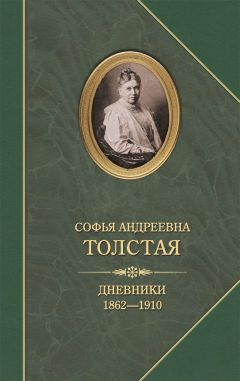

Читать книгу "Дневники 1862–1910"

Автор книги: Софья Толстая

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Сережа, мой сын, предлагает эти деньги отдавать на благотворительные заведения императрицы Марии. Я бы охотно это сделала, да им же, моим девятерым детям, так много нужно денег, а где я их буду брать?

Пользуясь свободным временем, я была на двух выставках: на передвижной и на академической[84]84

Ежегодная выставка Академии художеств.

[Закрыть]. Дурно ли я была настроена, или устала очень, но выставки на меня произвели мало впечатления. Потом ездила с Таней по покупкам, шила себе платья и сидела много со своими и их гостями. Видела радостно три раза графиню Александру Андреевну Толстую, много с ней беседовала о религии, о Левочке, о детях и моем положении в семье. Она очень ласково и сочувственно относилась всё время ко мне.

Обедала раз у Стаховичей, раз у Менгден, раз у Трохимовских, раз у Ауэрбах и раз у графини Александры Андреевны. А то всё дома. Соблазняли меня ехать смотреть знаменитую итальянскую актрису Дузе, но я была слишком разбита нервами и денег пожалела. Спала я всё время не больше 5 часов.

Наконец в пятницу 12 апреля я потеряла терпение ждать приема государя. Тоска по дому и предстоящая Страстная неделя, мое нервное состояние – всё это привело меня к решению ехать в воскресенье домой. Я оделась и поехала благодарить Шереметеву за ее хлопоты и сказать, что ждать больше не могу. Шереметева, у которой была в то время принцесса Мекленбургская и которая думала, что это графиня Софья Андреевна Толстая, девушка, сестра Александры Андреевны, меня не приняла. Тогда я заехала к Зосе Стахович и сказала ей, что уезжаю в воскресенье и прошу это передать Шереметевой, чтоб она сказала государю. Оттуда проехала я к Александре Андреевне проститься с ней.

В 11 часов вечера, только я легла, приносят записку Зоей, что государь, через Шереметеву же, просит меня на другой день в 11½ часов утра в Аничков дворец.

Главная моя радость была в первую минуту, что я могу завтра же уехать. Сейчас же я начала всё укладывать, написала записки разные, послала попросить у Ауэрбах карету и лакея и легла в третьем часу ночи, взволнованная. Но спать я не могла и всё придумывала и твердила то, что имею сказать государю.

Утром я наскоро распорядилась, кому что заплатить, попросила Таню уложить остальное, оделась и села дожидаться срока, когда ехать. Платье сшила траурное, черное, надела вуаль и черную кружевную шляпу. В 11 с четвертью я поехала.

Сердце немного билось, когда мы въехали на двор Аничкова дворца. Все отдавали мне честь у ворот и крыльца, а я кланялась. Когда я вошла в переднюю, то спросила швейцара, приказано ли государем принять графиню Толстую. Говорит: «Нет». Спросили еще кого-то – тот же ответ. У меня так сердце и упало. Тогда позвали скорохода государя. Явился молодой благообразный человек в ярком, красное с золотом, одеянии, в огромной треугольной шляпе. Спрашиваю его: «Есть ли распоряжение от государя принять графиню Толстую?» Он говорит: «Как же, пожалуйте, ваше сиятельство, государь, вернувшись из церкви, уже спрашивал о вас». А в этот день государь был на крестинах великой княгини Елизаветы Федоровны, перешедшей в православие.

Скороход побежал по крутой лестнице, обитой ярко-зеленым, очень некрасивым ковром, наверх. Я за ним. Не соразмерив своих сил, я бежала слишком скоро и, когда скороход, поклонившись, ушел, оставив меня в гостиной, почувствовала такой прилив крови к сердцу, что думала, сейчас умру. Состояние было ужасное. Первое, что мне пришло в голову, это что дело мое все-таки не стоило моей жизни, что сейчас скороход придет звать меня к государю и найдет мой труп и что я все-таки ни слова не могу выговорить. Сердце билось так, что дышать, говорить или крикнуть было буквально невозможно.

Посидев немного, я хотела спросить воды у кого-нибудь и не могла. Тогда я вспомнила, что лошадей, когда их загоняют, начинают тихо водить. Я встала с дивана и начала тихо ходить, но лучше долго не становилось. Я развязала осторожно и незаметно под лифом корсет и опять села, растирая грудь рукою и думая о своих детях, о том, как они примут известие о моей смерти.

К счастью, государь, узнав, что меня еще нет, принял кого-то еще, и у меня было достаточно времени, чтоб опомниться и отдохнуть. Я оправилась, вздохнула, и в это время пришел опять скороход и провозгласил: «Его величество просит ее сиятельство графиню Толстую к себе». Я пошла за ним. У кабинета государя он поклонился и ушел.

Государь встретил меня у самой двери, подал руку, я ему поклонилась, слегка присев, и он начал словами:

– Извините меня, графиня, что я так долго заставил вас ждать, но обстоятельства так сложились, что я раньше не мог.

На это я ему отвечала:

– Я и так глубоко благодарна, что ваше величество оказали мне милость, приняв меня.

Тут государь начал говорить, не помню какими словами, о моем муже, о том, чего я, собственно, желаю от него. Я начала говорить уже совершенно твердо и спокойно:

– Ваше величество, последнее время я стала замечать в муже моем расположение писать в прежнем, художественном роде, он недавно говорил: «Я настолько отодвинулся от своих религиозно-философских работ, что могу писать художественно, и в моей голове складывается нечто в форме и объеме “Войны и мира”». А между тем предубеждение против него всё возрастает. Вот, например, XIII часть арестовали, теперь нашли возможным пропустить. «Плоды просвещения» запретили, теперь велели играть на императорском театре. «Крейцерова соната» арестована…

На это государь мне сказал:

– Да ведь она написана так, что вы, вероятно, детям вашим не дали бы ее читать.

Я говорю:

– К сожалению, форма этого рассказа слишком крайняя, но мысль основная такова: идеал всегда недостижим; если идеалом поставлено крайнее целомудрие, то люди будут только чисты в брачной жизни.

Еще помню, что когда сказала государю, что Лев Николаевич как будто расположен к художественной деятельности, государь сказал: «Ах, как это было бы хорошо! Как он пишет, как он пишет!»

После моего определения идеала в «Крейцеровой сонате» я прибавила:

– Как я была бы счастлива, если б возможно было снять арест с «Крейцеровой сонаты» в Полном собрании сочинений! Это было бы явное милостивое отношение к Льву Николаевичу и, кто знает, могло бы очень поощрить его к работе.

Государь на это сказал:

– Да, в Полном собрании можно ее пропустить, не всякий в состоянии его купить, и большого распространения быть не может.

Не помню, в какие промежутки разговора, но государь раза два повторил сожаление о том, что Лев Николаевич отстал от церкви. Он еще прибавил:

– И так много ересей возникает в простом народе и вредно на него действует.

На это я сказала:

– Могу уверить, ваше величество, что муж мой никогда ни в народе, ни где-либо не проповедует ничего; он ни слова не говорил никогда мужикам и не только не распространяет ничего из своих рукописей, но часто в отчаянии, что их распространяют. Так, например, раз один молодой человек украл рукопись из портфеля моего мужа, переписал из дневника его и через два года начал литографировать и распространять. (Я говорила, не называя его, о Новоселове и его поступке с «Николаем Палкиным»[85]85

Михаил Александрович Новоселов (1864–1938), студент Московского университета, последователь Толстого, нелегально напечатал и распространил статью Толстого «Николай Палкин». Во время обыска в его квартире статья была обнаружена, и Новоселов вместе с несколькими знакомыми был арестован. Толстой, узнав об этом, принял деятельное участие в освобождении, указывая на «незаконность их ареста, когда он, главный виновник, остается на воле…».

[Закрыть].)

Государь удивился и выразил свое негодование:

– Неужели! Как это дурно, это просто ужасно! Всякий может в дневнике писать, что он хочет, но украсть рукопись – это очень дурной поступок!

Государь говорит робко, очень приятным, певучим голосом. Глаза у него ласковые и очень добрые, улыбка конфузливая и тоже добрая. Рост очень большой; государь скорее толст, но крепок и, видно, силен. Волос совсем почти нет; от одного виска до другого скорее слишком узко, точно немного сдавлено. Он мне напомнил немного Владимира Григорьевича Черткова, особенно голосом и манерой говорить.

Потом государь спросил меня, как дети относятся к учению отца. Я отвечала, что к тем высоконравственным правилам, которые проповедует отец, они не могут относиться иначе, как с уважением, но что я считаю нужным воспитывать их в церковной вере, говела с детьми в августе, только в Туле, а не в деревне, так как из наших священников, которые должны быть нашими духовными отцами, сделали шпионов, которые написали на нас ложный донос.

Государь на это сказал:

– Я это слышал.

Затем я рассказала, что старший сын – земский начальник, второй – женат и хозяйничает, третий – студент, а остальные дома.

Еще я забыла написать, что когда был разговор о «Крейцеровой сонате», то государь сказал:

– Не может ли ваш муж переделать ее немного?

Я говорю:

– Нет, ваше величество, он никогда не может поправлять свои произведения и про эту повесть говорил, что она ему противна стала, что он не может ее слышать.

Потом государь спросил меня:

– А часто ли вы видаете Черткова, сына Григория Ивановича и Елизаветы Ивановны? Вот его ваш муж совсем обратил.

К этому вопросу я не приготовилась и замялась на минуту, но потом нашлась и ответила:

– Черткова мы более двух лет не видали. У него больная жена, которую он не может оставлять. Почва же, на которой Чертков сошелся с моим мужем, была сначала не религиозная, а другая. Заметив, что в народной литературе встречается множество глупых и безнравственных книг, мой муж дал мысль Черткову преобразовать народную литературу, дав ей нравственное и образовательное направление. Муж мой написал несколько рассказов для народа, которые, после того как разошлись в нескольких миллионах экземпляров, найдены теперь вредными, не довольно церковными и тоже запрещены. Кроме того, издано много научных, философских, исторических и других книг. Дело это очень хорошее и очень подвинулось; но и это встретило гонение.

На это государь ничего не ответил.

Под конец я решилась сказать:

– Ваше величество, если мой муж будет опять писать в художественной форме и я буду печатать его произведения, то для меня было бы высшим счастьем, если б приговор над его сочинением был выражением личной воли вашего величества.

На это государь мне ответил:

– Я буду очень рад; присылайте его сочинения прямо на мое рассмотрение.

Не помню хорошенько, было ли еще что сказано, кажется, я всё записала. Помню, что он прибавил:

– Будьте покойны, всё устроится. Я очень рад. – И затем встал и подал мне руку.

Я опять поклонилась и сказала:

– Мне очень жаль, что я не успела просить о представлении императрице, мне сказали, что она нездорова.

– Нет, императрица сегодня здорова и примет вас; вы скажите, чтоб о вас доложили.

После этого я вышла, и в дверях, выходя в маленькую комнатку возле своего кабинета, государь остановил меня и спросил:

– Вы долго еще пробудете в Петербурге?

– Нет, ваше величество, я уезжаю сегодня.

– Так скоро? Отчего же?

– У меня ребенок не совсем здоров.

– Что с ним?

– Ветряная оспа.

– Это совсем не опасно, только бы не простудить.

– Вот я и боюсь, ваше величество, что без меня простудят, такие холода стоят.

И я ушла, поклонившись еще раз, после пожатия, очень ласкового, моей руки государем.

И вот я пришла опять в ту же гостиную, с красной атласной мебелью – статуя женщины в середине, две статуи мальчиков по бокам, два зеркала в простенках тех арок, которые отделяли гостиную от залы. Везде пропасть растений и цветов. Никогда я не забуду этих ярко-красных азалий в роскошнейшем цвету, глядя на которые я думала, что умираю. Вид из окон скучный – на мощеный двор, где стояли две кареты и ходили солдаты.

Немолодой лакей с иностранным лицом и выговором стоял у двери приемной государыни. С другой стороны стоял негр в национальном мундире. Около кабинета государя тоже стояли негры, три, кажется.

Я попросила лакея доложить государыне обо мне, прибавив, что с разрешения государя. Он сказал, что там дама сидит и он доложит, когда та уйдет. Я подождала минут 15–20. Вышла дама, лакей сказал, что государь был у императрицы и сказал ей, что я желаю ей представиться. Я вошла.

Тоненькая, быстрая и легкая, пошла мне навстречу императрица. Цвет лица очень красивый, волосы удивительно аккуратно прибраны, точно наклеены, красивого каштанового цвета, платье черное, шерстяное, талия очень тонкая, такие же руки и шея. Ростом не большая, но и не очень маленькая. Голос поражает гортанными и громкими звуками.

Она подала мне руку и, так же как государь, сейчас же пригласила сесть.

– Я уже однажды встречалась с вами, не правда ли? – спросила она.

– Я имела счастье быть представленной вашему величеству несколько лет тому назад в Николаевском институте у госпожи Шостак.

– Да, конечно, также и ваша дочь. Скажите мне: правда ли, рукописи графа крадут и печатают, не спросив его позволения? Но это ужасно, отвратительно, невозможно!

– Правда, ваше величество, и это очень печально. Но что делать!

Потом императрица спросила, сколько у меня детей, чем заняты. Я выразила ей свою радость, что сыну ее, Георгию Александровичу, лучше, что я очень за нее страдала, зная, как ей тяжело было в разлуке с двумя сыновьями знать, что один так нездоров. Она сказала, что он теперь совсем поправился; но у него было воспаление в легких, болезнь запустили, сам он не берегся, и она очень тревожилась. Я выразила сожаление, что не видала никогда ее детей, на что государыня сказала, что они все в Гатчине.

– Они все так счастливы, так здоровы, – прибавила государыня. – Я хочу, чтобы у них были счастливые воспоминания детства.

Я сказала:

– Все должны считать себя счастливыми в такой семье, какова семья вашего величества.

Императрица продолжала:

– Маленький краснощекий Миша играл роль взрослой девушки в 16 лет. – Потом она встала, подала мне руку и ласково сказала: – Я очень довольна тем, что еще раз вас увидела.

Я поклонилась и ушла[86]86

Диалог в оригинале дневника приведен на французском языке.

[Закрыть].

Карета Ауэрбах довезла меня до дому Кузминских, и я, не чувствуя четырех этажей, довольная взбежала наверх.

Встретили меня сестра Таня, Зося, Маня и Миша Стахович, Эрдели, Александр Михайлович и все дети Кузминские. Я принуждена была всё рассказать. Все сочувствовали, все поздравляли. Я написала две телеграммы: одну – Леве в Москву, другую – домой, позавтракала и села на поезд в 3 часа того же дня. Провожали меня все те же, и мне ужасно жаль было расставаться с сестрой Таней, когда я взглянула на ее измученное лицо и вспомнила, сколько я ей доставила хлопот и сколько вызывала сочувствия к моим делам.

Одно еще я забыла написать из разговора с государем. Он упомянул после вопроса о влиянии Льва Николаевича на народ, об обращенной им молодежи. Я сказала ему, что всё это почти те же люди, которые находились на ложном пути политического зла, и Лев Николаевич обратил их к земле, к непротивлению злу, к любви. И если они не в истине, то, во всяком случае, на стороне порядка.

В Москве на Курском вокзале встретили меня в воскресенье, 14 апреля, Лева, Дмитрий Алексеевич Дьяков и Дунаев. Мы завтракали, и я им опять всё рассказывала. Лева и Дмитрий Алексеевич очень интересовались. На платформе, при отходе поезда, я встретила Надю Зиновьеву, шедшую тоже в вагон. Она пригласила нас в свое отделение на семейный билет, и мы ехали очень весело: Лева, Надя, я и две дамы, мать и дочь, харьковские помещицы. Дочь сначала плакала, потому что только что рассталась с женихом.

Дома встретили нас Таня и меньшие дети. Левочка ушел в Чепыж, потом вышел в сад меня поджидать и долго не приходил. Маша была в своей комнате. Я очень счастлива была оказаться дома, но Левочка был недоволен моими похождениями и свиданием с государем. Он говорил, что теперь мы как будто приняли на себя какие-то обязательства, которые не можем исполнить, а прежде он и государь игнорировали друг друга; и теперь всё это может повредить нам и вызвать неприятное.

23 апреля. С утра я отправилась сажать выкопанные вчера в Чепыже и в елочках деревья и желуди, собранные мне Ванечкой и няней. Со мной всё время были Ванечка и Лидия, и Дунаев помогал всё сажать в саду, около нижнего пруда. Мне жаль, что падает и погибает старый сад, и хочется, чтоб рос молодой. К Дунаеву у меня странное, какое-то брезгливое отношение, хотя он хороший человек.

К обеду приехали все Зиновьевы; гуляли, разговаривали. Вечером пели обе Зиновьевы, играли, и Сережа сыграл очень хорошо балладу Шопена.

Вспомнила я нынче вечером (всегда вспоминаю, когда лето близко) покойного Урусова. И так невыносимо жаль стало, что его нет и не может никогда больше быть! Как он умел наполнять собой жизнь других, как избаловал меня этим вечным участием и убеждением, что я всего лучшего достойна, что я всё могу, чего захочу, что всё, что я делаю, – прекрасно. А рядом с этим – меня свои презирали и относились ко мне безучастно, эгоистично и ревниво. Отчего это всегда свои строже всех? Как это жаль и как портят этим обоюдно свои отношения и жизнь.

Холодно и ясно. Сейчас пришла Таня и сказала, что Левочка велел мне сказать, что он лег и потушил свечу.

24 апреля. Проводила сегодня Зиновьевых девочек и Сережу в Ясенки, они ехали все в Тулу; а наши девочки, Таня и Маша, уехали оттуда же в Пирогово. Я брала в Ясенки Сашу и Ванечку. Пошел дождь, подул северный ветер, и на меня напал ужас, что я простужу детей. Потом писала письма: Леве, Гайдебурову (ответ на запрос о новом издании), Зосе Стахович и Фету.

Обед был тихий, Левочка, Дунаев, Лида, я и четверо маленьких. После обеда Левочка вдруг собрался пешком в Тулу, с Дунаевым. Северный ветер так был силен, что я умоляла не ходить. Но он упрям, и не было еще случая в моей жизни, чтоб он исполнил мою просьбу, особенно касательно его здоровья. Так он и ушел с Дунаевым в одном легком пальто.

Я пошла с детьми немного погулять и вдруг увидала на том самом месте, где вчера сажала дубки и елочки, целое стадо деревенских коров. Девки и бабы спокойно их стерегли, пока я не подняла страшного крика. Мне жаль стало моих трудов и деревцев. Потом пошла к Василию и ему приказала загонять коров, если будут ходить по усадьбе. Трудно здесь с народом, очень избаловал их Левочка.

Вернувшись, сделала ванну Ванечке, сама присутствовала и уложила его; потом переписывала дневники Левочки. Теперь одиннадцатый час, ветер гудит, и мне жутко за всех отсутствующих. Послала за Левочкой на Козловку, но вряд ли он успеет дойти до Тулы и попасть на поезд. Левочка и Дунаев вернулись с поездом, и было так холодно, что Левочка обрадовался полушубку.

25 апреля. Несколько дней не писала дневника. Третьего дня вечером опять сделался со мной припадок удушья, точно что-то закупорило меня. При этом страшное сердцебиение, прилив крови к голове. Я бросилась к няне, говорю – умираю. Поцеловала Ванечку и побежала вниз, к Левочке, проститься с ним перед смертью. Физически было жутко, нравственно – нисколько. Левочки внизу не было. Я перекрестилась и, без дыханья, ждала смерти. Потом опять пошла к себе и проходом успела попросить скорей горчицы на грудь и пульверизатор. Когда я легла и вдохнула пары, мне стало легче, но до сих пор в груди что-то неладно, и я думаю, что долго не проживу. Есть что-то во мне надорванное. Такая трата энергии и жизненных сил, которая досталась мне на долю, теперь мне уже не по годам.

Второй день у нас старики Те, возвращающиеся из Петербурга. Написала я письмо министру внутренних дел, чтоб он напомнил государю о его личном позволении мне печатать «Крейцерову сонату» в Полном собрании сочинений. От Левы было грустное письмо, что он не хочет держать экзамен и выходит из университета. И Левочка, и я написали ему, что не советуем бросать университета, не определив себе ясно, что он будет делать, когда выйдет. Не думаю, чтоб он послушался. Пусть делает, что ему лучше, а поддержать всегда надо. Послезавтра Таня едет в Москву. У нас все бодры и веселы; дети принялись сегодня за учение. Дождь шел весь день, и холодно. Три дня больная, сижу дома, а на дворе всё зазеленело, травы и листья на деревьях, и соловьи поют.

30 апреля. Те уехали, мы одни, в семье, и это очень приятно. Холод и мороз по ночам. Сидела дома весь день и всё больше одна. И давно я не чувствовала себя в таком обширном пространстве, как сегодня. Просторно в уме, духом свободна, всё понимаю и мысленно облетела необозримое пространство. Бывают дни, когда совершенно обратно: чувствуешь себя тесно, подавленной и точно в заключении. Читала «La vie eternelle» [Анфантена], чудесная книга, не новая. Левочка ездил верхом в Ясенки и получил эту книгу с почты; посылает ее ему Никифоров.

Как дурно, что я молодость жила в таком уединении. Вспоминаю, как всякое ничтожество, вроде переваренного или недоваренного кушанья, принимало большие размеры; как всякое горе было преувеличено; как всё хорошее, не имея сравнений, проходило незаметно; как всякий гость имел особенный интерес; как однообразно, без просыпа, шли дни за днями, не пробуждая ни энергии, ни интереса к чему бы то ни было. Нет, я не создана была для уединения, и это подавило все мои душевные силы.

1 мая. Таня уехала утром в Москву. Илья приезжал, поехал в Тулу по делам раздела. К обеду приехали Давыдов с дочерью и князь Львов. Оба – люди мне очень приятные, и был бы хорошо проведенный день, если б не нездоровье. Катар всех дыхательных путей, ночью лихорадка, и очень как-то тяжко.

Переписывала дневник Левочки, читала «La vie eternelle». Очень хорошо и интересно. После обеда все гуляли, а я часа два играла «Lieder ohne Worte» Мендельсона и сонату Бетховена. Как всегда досадно, что плохо играю, иногда просто учиться хочется, чтоб овладеть музыкой.

Левочка ходил встречать Давыдова. Он всё ходит и пишет статью [ «Царство Божие внутри вас»]. За чаем был разговор о воспитании. Мне не хочется отдавать детей в гимназию, но я не вижу другого исхода и вообще не знаю, что делать. Одна я их не сумею образовать, а Левочка всю жизнь очень хорошо обо всем рассуждает, но ровно ничего (в этой области) не делает. Приехал какой-то господин с письмом Орлова и сейчас уезжает.

Стало теплее, все приносят свежие, светлые фиалки. Ели сморчки, соловей поет, и туго распускается лист. Весна вообще не веселая, медленная, ленивая и холодная. Как симпатичен Давыдов своей тонкостью чувств!

15 мая. Опять давно не писала журнала, и опять было много событий. Приезжала 2 или 3 мая Урусова (урожденная Мальцева) с двумя старшими дочерями Мэри и Ирой. Их присутствие так страшно болезненно напомнило мне самого князя Урусова, что я не могла отделаться от этого чувства. Сидя за обедом, я всё видела его, сидящим против меня, около Левочки, или возле меня, и просившего, когда мы ждали приезда его семьи: «Вы будете их любить, графиня, не правда ли? Вы будете любить мою бэдную жену?» Он выговаривал бедную с иностранным акцентом. И я люблю действительно его бедную жену и его детей, особенно Мэри, которая поразительно напоминает его и которая так сыграла сонату Бетховена, что в таланте ее, исключительном и прекрасном, сомнения быть не может. И такие они обе наивные и вместе цивилизованные!

Княгиня очень переменилась к лучшему, смирилась и во многом раскаялась. Не знаю, зачем она мне всякий раз говорит, и этот раз так серьезно и спокойно, что муж ее меня любил исключительно и больше Левочки, что я дала ему и семейную радость в своей семье, и то, что должна бы была дать ему она, его жена, – участие, дружбу, ласку, заботу. Я ей сказала, что она ошибается, говоря, что ее муж любил меня так; что он мне этого никогда не говорил и мы были только очень дружны. Она мне на это сказала: «Он никогда не посмел бы признаться в своей любви, и он слишком любил графа, чтобы признаться в ней самому себе».

Мы провели хороших три дня вместе и дружно расстались. Они уехали в Крым, а я была вызвана Таней в Москву для экзаменов Андрюши и Миши, и мы поехали в Москву с Алексеем Митрофановичем 6-го, курьерским. Было жарко, я вязала, дети лазили и дружились с пассажирами, которые их угощали.

Вечером приехали в Хамовники, я поехала к Поливанову и узнала всё об экзаменах. Андрюша не спал всю ночь и волновался, Миша был спокоен и заснул скоро. Первый экзамен из Закона Божия прошел благополучно в том смысле, что страх стал меньше. Мы жили во флигеле 5 дней, в свободные минуты пользуясь нашим чудесным садом. Дети держали экзамены плохо, не знаю, чему это приписать, дурным ли их способностям или плохим преподавателям. Андрюшу приняли в 3-й класс, Мишу – во 2-й, и я до сих пор не решила, отдам ли их в гимназию – и жалко, и страшно; но страшно и не отдать. Всё предоставляю судьбе. Как разны Андрюша и Миша! Первый робок, нервен, во всё вглядывается; второй возбужден, разговорчив, любит пользоваться всеми благами жизни.

Были мы на французской выставке; видели светящийся фонтан, но выставка еще не совсем готова и была закрыта; только бронзу видели и фарфор.

Проезжая Кремлем, я видела множество экипажей у Малого дворца. Это великий князь Сергей Александрович принимал всю Москву, вступив в должность московского генерал-губернатора.

XIII часть не выпускают из цензуры; придрались к трем фразам, приблизительно таким: «От Эйфелевой башни до общей воинской повинности…», «Когда все европейские народы заняты тем, чтоб обучать молодых людей убийству…» и еще: «Всё совершается и управляется людьми не в трезвом состоянии». Но эти фразы были уже напечатаны в этой же статье под формой предисловия к книге Алексеева «О пьянстве». Я написала об этом последнем и в московскую цензуру, и в Петербург Феоктистову. Во время моего отсутствия из Ясной туда пришло письмо министра с разрешением в Полном собрании сочинений «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия». В Москве я это узнала в типографии, где ее печатали.

Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что, помимо всех в мире, было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, чего никто другой не мог бы добиться. И влияние мое, личное, несомненно, играло в этом деле главную роль. Я всем говорила, что если на меня найдет на минуту то вдохновение, которым я сумею завладеть нравственно царем как человеком, я добьюсь своего, и вот это вдохновение на меня нашло, и я склонила волю царя, хотя он очень добрый и способный подпасть хорошему влиянию. Кто прочтет это, сочтет за хвастовство, но ошибется и будет несправедлив.

На днях выйдет XIII том, и мне очень хотелось бы послать его государю, приложив к нему группу всей моей семьи, которой он так интересовался. И он, и государыня меня подробно спрашивали о детях.

Весна во всем разгаре. Яблони цветут необыкновенно, что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего подобного не видала. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами и с свежим зеленым фоном вдали. Очень жарко и сухо. Во всех комнатах одуряющий запах от букетов ландышей.

У бедного Левочки воспаление век, и он сидит один внизу, в темной комнате уже двое суток. Сегодня ему немного лучше. Вчера посылала к доктору Рудневу за советом, и он велел примачивать свинцовой примочкой, которую и прислал. Вчера Левочка написал через Машу письмо Алехину (темному) о религиозных вопросах, и так хорошо, так согласно с моими взглядами, что я поразилась. Вопрос о бессмертии и будущей жизни, о которой мы не должны тревожиться, раз мы предоставили себя в руки Бога и сказали: «Да будет воля Твоя!» А узнать ее нельзя, как ни тревожься об этом вопросе.

Завтра приезжают Кузминские, и дети сегодня за обедом огорчались, что кончается наша тихая, чисто семейная и счастливая жизнь и что хотя родной, но посторонний, суетящий нас элемент взойдет в нашу жизнь. Я настолько люблю сестру, что мне никто никогда из ее семьи не в тягость, и ей я рада ужасно. Сережа тут и уехал в Тулу. Вчера вечером Таня, Сережа и Лева до двух часов ночи втроем говорили, и что-то хорошо, все довольны.

Левочка диктовал вчера Тане какое-то романическое начало – она не говорит мне, что именно, и я не хочу ни ее, ни Левочку вызывать на рассказ того, что едва возрождается; это всегда неприятно рассказывать.

22 мая. Еще прошла неделя суеты. Кузминские приехали, приезжал и Машин жених Эрдели. Летняя жизнь установилась с купаньем, толпою шумящих и суетящихся без дела детей, с ленью, жарой и красотой природы. Был Фет с женой, читал стихи – всё любовь и любовь, и восхищался всем, что видел в Ясной Поляне, и остался, кажется, доволен своим посещением, и Левочкой, и мной. Ему 70 лет, но своей вечно живой и вечно ноющей лирикой он всегда пробуждает во мне поэтические и несвоевременно молодые, сомнительные мысли и чувства. Но пусть несвоевременно, всё же хорошо и совсем невинно, так как остается в области отвлеченности.

Маша уехала с девочками Философовыми к ним в Паники. Пусть рассеется, а то она, бедная, такая невеселая и немолодая в 20 лет. Ходили гулять, но дождь помешал, и постепенно все вернулись домой. Вечером хотели читать, но хорошо разговорились о повестях, о любви, искусстве и живописи. Левочка говорил, что нет ничего противнее картины, выражающей сладострастие в обыденной жизни, как, например, монах, смотрящий на женщину, татарин с барыней верхом едут в Крыму, свекор, глядящий на невестку дурными глазами, и т. п.; что всё это противно в жизни, а ты смотри вечно на эту мерзость на картине. Я с ним вполне согласна и люблю только картины, где красота, природа или возвышенная мысль.

Сегодня рожденье Ильи. Как-то он, бедный, живет в своей неясной, бестолковой среде хозяйства, семьи и вечного сомнения и недовольства судьбой. Мне жаль, что из-за имущественных вопросов у нас расстроились отношения, но я надеюсь, что это со временем пройдет. В нем есть неясность, которая заслоняет его поступки, и если уяснить их, то пришлось бы многое назвать нечестным, а этого-то он и боится, и я тоже.

27 мая. У нас Анненкова, привезла с собой девицу, которую сулит учительницей Саше и Ване вместо няни. Но мне не нравится: болезненная и ненатуральная. Приезжал Илюша за планом Никольского; он лучше и мягче. Увез с собой Леву. Лева вчера спрашивал меня, когда были эти чудные зимние дни, когда солнце и луна сходились и было такое красивое освещение. Я переписала ему страничку из своего дневника 9 декабря 1890 года и дала: как раз там описан такой день. Верно, он что-нибудь пишет и ему это нужно было. Вчера ходили гулять с Анненковой, Левочкой и этой барышней на Козловку, встретили Зиновьева с дочерьми, которые везли к нам домой Таню и двух девочек Кузминских. Зиновьевы девочки пели, и было очень приятно. Пела и Таня-сестра, и ничей голос не может сравниться с ее голосом…

Сегодня пришли из Тулы к обеду Раевские, отец и сын. После обеда мы их провожали; на шоссе встретили издателя «Курского листка», который подошел ко Льву Николаевичу, держа в руке велосипед, и объявил, что мечтал познакомиться и просит позволенья прийти к нам. Приближаясь к дому, встретили кучера Михайлу в телеге с горничными, едущими на детской лошади вскачь. Я очень рассердилась, что без меня распорядились, и вернула их всех домой. А распорядилась Таня, и я ей сделала выговор. Вернувшись, поправляла корректуру «Крейцеровой сонаты», которую не люблю, и она мне всегда неприятна.