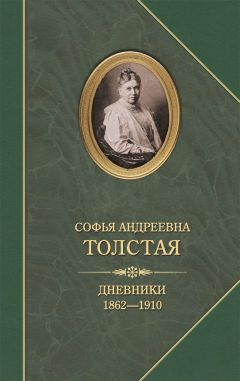

Читать книгу "Дневники 1862–1910"

Автор книги: Софья Толстая

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Завтра еду в Москву, мне там много дела, да и Мишу надо навестить и пробыть его два дня экзаменов. Ужасно не хочется, трудно, а чувствуется, что нужно.

26 августа. Второй день в Москве. Вчера ездила по банкам, получала проценты и внесла за залог именья Ильи 1300 рублей. И еще столько же надо вносить, а у него был пожар, и пропало 2000 рублей задатку в Волынской губернии, где они с Сережей неосторожно хотели купить именье. Всё это меня и сердит, и огорчает. На всё Илья был неспособен – как на ученье, так на управление делами и на всякое вообще дело.

У Мани, жены Сережи, родился 23-го сын. Бедный Сережа, и бедный этот мальчик у такой матери!

В Москве очень спокойно, но скучно, что никого еще нет. Приходил милейший Туркин, и так хорошо мы с ним о воспитании детей беседовали. Сергея Ивановича еще нет в Москве, и меня очень огорчило, что я его не увижу.

Весь день сегодня не вставала с дивана и считалась с артельщиком. Цифры, цифры без конца и страшное напряжение ничего не просчитать и ничего не забыть. Шел дождь, и стало холодно и пасмурно. Завтра у Миши экзамен, у меня дела в цензуре и дома с артельщиком.

28 августа. Сегодня рождение Льва Николаевича, и ему 69 лет. Кажется, в первый раз, с тех пор как я замужем, я не провожу этот день с ним, и мне этого жаль. В каком-то он сегодня настроении! Вчера всё думала о его статье «Об искусстве», она меня мучает, потому что могла бы быть так хороша, а в ней так много несправедливого, парадоксального и задорного.

Сегодня у Миши последние экзамены, и я жду его с нетерпением. Перейдет ли он в 7-й класс? Усиленно занимаюсь здесь делами с артельщиком, считала, считала целых два дня. Была вчера в цензуре с книгой Спира[109]109

Африкан Спир [Шпир] «Очерки критической философии».

[Закрыть] для издания «Посредника», делала покупки, но ничего не сделала для дома, а тут очень грязно.

Жить мне здесь одной и спокойно, и здорово, я опять приеду 10 сентября. Стало холодно, то есть свежо и пасмурно. Была сегодня в бане.

31 августа. Всё печально, и везде неудача. Миша остался в 6-м классе; Андрюша опять мне сделал тяжелую сцену в Москве, и сам, бедный, уехал в слезах к Грузинским с Мишей. Мне казалось, что он был немного выпивший, а то очень уж странно переходил от крайней грубости к крайней нежности. Миша меня огорчил своим отношением к неудаче. Он нисколько не смутился, сейчас же отправился с Андрюшей, Митей Дьяковым и Борисом Нагорновым в сад, и они громко, нескладно, грубо пели песни. Совсем мои дети не такие, какими бы мы желали их: я хотела от них образования, сознания долга и утонченных эстетических вкусов. Лев Николаевич желал от них труда простого, сурового, простой жизни, и оба мы желали высоких нравственных правил. И ничего не удалось!

Усталая, измученная и огорченная я приехала третьего дня утром домой, в Ясную Поляну. Лев Николаевич меня встретил недалеко от дома, сел ко мне на катки и не спросил ни разу о детях. Как мне это всегда больно! Дома пропасть гостей: Дунаев, Дубенский с женой, Ростовцев, Сергеенко. Все комнаты заняты, суета, разговоры. Очень мне это было утомительно.

Все эти господа чего-то ждут от Льва Николаевича, и вот он надумал написать письмо и напечатать за границей. Дело в том, что шведский керосиновый торговец Нобель оставил завещание, что всё свое миллионное богатство оставляет тому, кто больше всего сделает для мира и, следовательно, против войны. В Швеции по этому поводу был совет, и решили, что Верещагин своими картинами выразил протест против войны. Но в результате дознания оказалось, что Верещагин выразил этот протест не по принципам, а случайно. Тогда сказали, что это наследство заслужил Лев Николаевич. Конечно, Лев Николаевич не взял бы денег, но он написал письмо, что больше всех сделали для мира духоборы, отказавшись от военной службы и потерпев так жестоко за это.

Я ничего не имела бы против такого письма, но оказалось, что в письме этом Лев Николаевич грубо и задорно бранит русское правительство, некстати, не к делу, а так, из любви к задору. Меня очень расстроило это письмо, я просто пришла в отчаяние, плакала, упрекала Льва Николаевича, что он не бережет своей головы и дразнит правительство без нужды. Я даже хотела уезжать, потому что не могу больше жить так нервно, так трудно и под такими вечными угрозами, что Лев Николаевич напишет что-нибудь отчаянное и злое против правительства и нас сошлют.

Его тронуло мое отчаяние, и он пообещал письмо не посылать. Сегодня он опять решил, что пошлет, но смягченное. А я вдруг стала равнодушна, просто из чувства самосохранения; нельзя же не спать ночи, как я не спала вчера, нельзя же вечно плакать и вечно мучиться. И везде горе. Был тут Илюша. У него был пожар, и он, очевидно, ждал от меня помощи. А я и так завалена платежами и за него только что внесла 1300 рублей в банк, и еще столько же будет нужно внести зимой. Денег он не просил, всё только намекал, что ему очень плохо. Наконец он сказал Леве: «Я просил весной у мама 1000 рублей (а я уже ему передавала 2500 за зиму), она не дала, я ничего не застраховал, и теперь сгорело всё, а я ничего не получу». Лева ему ответил: «Ты сгорел, а мама опять виновата, это несправедливо». И ушел.

Я напомнила тогда Илюше, что и Сережа, и он, ввиду того что неприятно просить всегда у матери деньги, решили, что я определенно и молча буду платить за залог именья 2000 рублей в год, и этим Илья удовлетворился вполне. Теперь же он мне упрекнул, что я не дала ему в руки деньги, и сказал, что лучше бы я в банк не платила, а ему дала. Тогда я, к сожалению, страшно рассердилась, сказала даже, что это подлость – то просить платы в банк, то за это же упрекать. Так совестно, больно и грустно, что мы поссорились из-за денег, которых мне совсем и не жаль, но у меня нет теперь.

1 сентября. Гости все уехали, так хорошо, что мы одни. Вчера вечером недолго, но неприятно поговорили с Львом Николаевичем. Мне очень нездоровилось, а он придирался ко мне, вспомнили о дневниках (всё я собираюсь описать эту прошлую историю). Сегодня мы дружны, я ему переписала две главы, убрала его комнату, поставила чудесный букет.

Ходила с Сашей купаться: в воде 11°, ночи холодные, ярко-лунные с мелкими облачками, проходящими по луне; дни ясные, сухие и красивые. Таня была в Туле, на выставке. Маше лучше; Саша огорчилась, что пропал ее живой зайчик, живший в сарае. Лев Николаевич ездил верхом и принимал католического chanoine, ездящего изучать русские монастыри.

Очень скучала по музыке весь день и живу мечтой о ней; скоро поеду в Москву, возьму рояль, буду играть и надеюсь, что Сергей Иванович придет и поиграет. Как будет это хорошо, даже от одной мысли этой оживаю.

Сегодня думала: какую местность мы больше всего любим? Ту, при которой есть такое место, куда не проникала человеческая рука: скалы, горы, море, большой лес, большая река, даже большие овраги. Опять мы любим мечту и в природе. Мы не любим поля, сады, луга, где всюду прошла рука человека; мы любим нетронутость, таинственность – мечту.

2 сентября. Убирала книги в библиотеке и приводила ее в порядок; купалась в 11-градусной воде, ходила с Верочкой; снимала в саду фотографии яблонь, сплошь покрытых яблоками, и переписывала письмо Льва Николаевича, переделанное и смягченное, о наследстве Нобеля в пользу духоборов. Я еще его не кончила, а сначала довольно умеренно. Мои шатающиеся два зуба приводят меня в дурное расположение духа, и перспектива фальшивых зубов – несносна. Что делать, надо привыкать стариться.

Иду ложиться, буду читать философское сочинение Спира. Был маленький дождь, но еще не холодно.

4 сентября. Надрываешься, надрываешься – и не натянешь жизни. Одиночество мы испытываем, каждый член нашей семьи, хотя всё дружно на вид. Лев Николаевич тоже жалуется на одиночество, на покинутость. Таня влюблена в Сухотина, Маша вышла замуж, со мной давно уже нет полного единения – мы все устали жить, только служа Льву Николаевичу. Он чувствовал себя счастливым, поработив три женские жизни: двух дочерей и мою. Мы ему писали, ухаживали за ним, заботились усердно об очень сложном и трудном подчас вегетарианском питании, никогда нигде не оставляли его одного. И теперь вдруг всякая из нас заявила свои права на личную жизнь. Друзей его сослали[110]110

Друзья Л. Н. – Бирюков, Трегубов и Чертков – были высланы за поддержку духоборов: Чертков – в Англию, Бирюков и Трегубов – в Курляндскую губернию.

[Закрыть], новых последователей нет – и он несчастлив.

Я напрягаю свои последние жизненные силы, чтоб помогать ему; я переписываю его статью и вчера переписала длинное письмо, в 15 страниц, о помощи духоборам; я ухаживаю за ним; но мне невыносима иногда жизнь без личного труда, без личных интересов, без досуга, без друзей, без музыки – и я падаю духом и тоскую.

Лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о любви, о служении Богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого личного отношения и участия к людям. Встает, пьет кофе, гуляет или купается утром, никого не повидав, садится писать; едет на велосипеде или опять купаться, или просто так; обедает или идет вниз читать, или на теннис. Вечер проводит у себя в комнате, после ужина только немного посидит с нами, читая газеты или разглядывая разные иллюстрации. И день за день идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей.

И эта холодность измучила меня, и я стала искать, чем занять свою духовную жизнь, стала любить музыку, читать в ней и, главное, угадывать все те сложные человеческие чувства, которые в нее вложены. Но музыке не только не сочувствовали дома, но на меня напали за нее с ожесточением; и вот я опять очутилась без содержания жизни и, согнув спину, часами, по десяти раз переписываю скучную статью об искусстве, стараюсь найти радость в исполнении долга, но моя живая натура возмущается, ищет личной жизни, и я бегу из дому в лес, бегу на Воронку и в страшный ветер бросаюсь в реку, а в воде 9°, и я нахожу маленькое удовлетворение в этой физической эмоции.

Лев Николаевич, не сказав мне ни слова, уехал верхом к Булыгину в Хотунку, за 16 верст. Приехал какой-то американец, профессор, я еще его не видала. Сейчас с ужасом пересмотрела бумаги Льва Николаевича и взяла переписывать. Сколько там опять работы!

Утром учила Сашу 1½ часа; поправляла ей ее сочинение «Поездка в Троице-Сергиеву лавру». Метила платки Миши, читала, кроила, весь день была занята, а чувство – точно ничего не делала. Вот что значит, когда ни к чему сердце не лежит.

Сегодня шла из купальни и думала опять, что человек жив только мечтой. Если б извозчик, проводя годами жизнь на козлах, в нелюбимом ему городе, не имел в голове мечты о деревне, о семье, о том, что происходит в его деревенском хозяйстве, как убрали сено, сколько копен ржи стало, купили ли корову или лошадь и т. д. – извозчик не выдержал бы этой жизни. А он выдерживает годами.

Так и во всем в жизни. А самая уж сладкая мечта – это царство небесное после смерти, единение с Богом, соединение с умершими любимыми людьми.

Ах, Ванечка, сегодня случайно увидела лоскуток от его синенькой полосатой курточки и горько расплакалась. Зачем он оставил меня одинокую, без любви, на земле; я не сумела жить без него и часто чувствую, что он унес мою душу, а мое грешное тело тяжело доживает свою земную жизнь.

8 сентября. Всё суета какая-то. Наехали опять гости: Дунаев, Буланже, Син-Джон, англичанин, присланный, кажется, Чертковым. Буланже ссылают за границу; его нашли вредным, потому что он пропагандирует идеи Льва Николаевича и написал и напечатал в «Биржевых Ведомостях» письмо о бедственном состоянии духоборов. Вызывали его в Петербург в бывшее III Отделение, то есть в полицию, действующую административным порядком, иначе говоря, произволом, – и всё ему высказали.

Буланже очень умный, энергический и живой человек, и его испугались. Но что за деспотическое правительство у нас! Царя как будто нет, а какие-то тупые злючки вроде Горемыкина (министра внутренних дел) и Победоносцева делают поступки, навлекающие злобу на молодого царя, и это жаль.

Лев Николаевич угнетен прыщиком, вскочившим у него на щеке, и много говорит о смерти. Как он боится ее, меня это пугает. Статья его «Об искусстве» приходит к концу, и у нас живет барышня, которая ее переписывает на машине Ремингтона: хотят послать в Англию перевод и напечатать там у Черткова.

Таня уехала в Москву, просто ей хотелось проехаться, и она выдумала какие-то издания картин, которые должны быть изданы даже до отъезда Буланже, то есть до 1 октября. А у меня выпал зуб, и я должна ехать вставлять, но не хочется двигаться, не хочется к зубному врачу ходить и возиться со своим ртом.

Эти дни занималась всё фотографией для своей сестры Тани и для Буланже. Сегодня фотографировала яблочный сад и баб на работе в саду. Ходила купаться, и совсем мне не показалось холодно. Заботы о постелях гостям, о еде, обо всем материальном очень надоели; вчера часа два поиграла на фортепьяно, насилу нашла время.

Андрюша и Миша ушли на деревню, и Миша не поехал в лицей, и мне досадно ужасно.

9 сентября. Очень хотелось играть на фортепьяно, читать, гулять, даже чай пить. И вместо этого я переписывала несколько часов сряду для Льва Николаевича его статью «Об искусстве», за что он, приехав от Зиссермана, куда ездил верхом, мне даже спасибо не сказал, а с досадой ушел, когда я просила его разъяснить неясное в писании место. Мне досадно, что я приношу жертвы, а этой досадой обесценивается мой труд. Я не дала его, я допустила, чтоб у меня его взяли. Как говорит Сенека: «Он допустил, чтобы у него взяли то, что он не сумел удержать».

Сегодня теплый день, ясно, паутина летает и блестит, и я ходила купаться, а Лев Николаевич тоже ездил на велосипеде.

Какая странная история этого старого отставного генерала Зиссермана. Ему было за 70 лет, он на войнах был, а погиб от дерева, которое рубили в саду, и оно упало ему прямо на голову, наповал его убило. Осталась вдова, дочери, сыновья. Как печально у них теперь!

Мучает меня то, что я с Сашей сегодня не занималась; много было хозяйственной суеты.

12 сентября. Второй день в Москве, в полном одиночестве с няней, и очень мне хорошо. Миша ходит в лицей, приходит только к обеду, Таня остановилась у Вульф, и я мало ее вижу. По утрам хожу к зубному врачу, который меня мучает мерками, горячей красной мастикой и прочими неприятностями вставных зубов. Настал тот тяжелый момент, что надо зубы вставлять, упал еще один передний зуб, а безобразия и неудобства я не выношу. Трудно будет и от фальшивых зубов, я уже это вижу.

Хорошо мне здесь потому, что нет чуждых, тяжелых посетителей, посещающих Льва Николаевича; нет сложных семейных и супружеских отношений ни с кем; нет разговоров о духоборах, о правительстве, о статьях и письмах за границу, об обличении действий правительства; нет требований разных и упреков… Как я от всего устала, и как мне нужен отдых!

Поиграла вечером и пописала немного материалы к повести, которую очень хочется написать[111]111

Вероятно, имеется в виду повесть «Песня без слов», которая писалась в 1895–1898 годах и посвящена увлечению С.А. музыкой и дружбе с Танеевым.

[Закрыть]. Из дому известий не было еще. Здесь еще никого не видала, но очень хочется увидеть Сергея Ивановича, а главное, услышать его игру. Очень надеюсь, что он придет в мои именины и поиграет мне.

14 сентября. Вчера была опять у зубного врача, день весь сидела дома, шила, читала, вечером играла на фортепьяно. Учу две вещи: инвенцию Баха в два голоса и сонату Бетховена. Плохо идет, долго надо учить. Вечером сговорились с Таней встретиться у Колокольцевых, чтоб там увидать Варю Нагорнову, но она не приехала еще из деревни. Там с детьми и молодежью болтали и даже плясали; я тоже с Сашей Берсом прошлась вальс и глупо радовалась, когда мне говорили, что я необыкновенно легко вальсирую и хожу.

Сегодня провела день, полный движенья. С раннего утра побежала с корзиной на Смоленский рынок покупать грибы. Грибов на торгу было очень много: я купила послать с Таней в Ясную Поляну, где таких белых грибов никто и не видал. Купила и винограду; всё завезла к Вульфам, где остановилась Таня, и потом, наняв извозчика, поехала на могилки Ванечки и Алеши с няней. Могилки эти всегда меня и умилят, и измучают воспоминаниями и болью, неизлечимой ничем. Страстно захотелось умереть, юркнуть в ту неизвестность, куда ушли мои мальчики. Няня вздыхала и плакала; а я, прочитав «Отче наш» и сделав усилие соединиться духом с младенцами и попросив их о молитве за нас, грешных, убежала от терзавшего меня горя.

Желая сделать удовольствие няне, я пошла с ней и девочками из деревни в лес за грибами, но мы ничего не нашли. Вернувшись к обеду, я нашла компанию мальчиков к Мише: Митя Дьяков, Саша Берс, Данилевские. После обеда мы с няней варили варенье, грибы, мариновали их и кончили поздно. Конец вечера проиграла, разбирала разные, подаренные мне романсы Танеева, Померанцева и Гольденвейзера. Кстати, Танеев был сегодня без меня с Юшей Померанцевым, и меня не застали. Меня так взволновал визит Танеева, страшно захотелось его видеть, и не знаю теперь, как я это устрою. Бог как-нибудь поможет; а не увижу – и то хорошо.

О доме ничего не знаю, Лев Николаевич не пишет, а Лева о нем не пишет, а только поручения.

15 сентября. Поздно встала, возилась по домашнему хозяйству. Вставляли рамы, мыли полы и двери, выколачивали мебель и тюфяки; потом заливали уксусом грибы, виноград, и проч., и проч. Ничего нельзя было делать, столько было суеты: поденные, маляры, полотеры и во главе всех няня – Анна Степановна. Потом пошла к зубному врачу, он вставил мне зубы очень удачно на вид, но так больно растерло губу, что придется опять пойти. Как это всё скучно! Пришла домой, узнаю, что Сергей Иванович опять был у меня и не застал. И опять меня это взволновало, захотелось общения с ним.

Ходила было к князю Урусову в «Княжий двор», чтоб его видеть, но он, к сожалению, уже уехал в деревню. Заходила и в Конюшки, узнать, приехала ли Варенька или Маша Колокольцева, но никого нет. Захотелось вообще общества кого-нибудь близкого. Часов в 8 вечера пришел Сергей Иванович. Мы провели вечер вдвоем, Миша обедал со мной, а вечером ушел к Дьякову. Как жаль, что Лев Николаевич меня преследует за Сергея Ивановича. Какие у нас хорошие, полные содержания отношения! Серьезные, спокойные; сегодня весь вечер, не умолкая, мы говорили об искусстве, о музыке, о писании Льва Николаевича, которого он ужасно любит; о том, как лето провели, как сложна жизнь вообще, но как к старости всё суживается и бесконечность, которая перед нами в молодости – в целях, в достижении их, в силе умственной и физической, в возможности образования и т. д., – эта бесконечность исчезает и вместо нее воздвигается стена – предел сил и жизни. И вот тогда эту бесконечность надо перенести за предел этой жизни и вступить в область будущей жизни. Я уже это сделала, хотя еще в очень слабой степени. Помоги Бог развить в себе это стремление к духовной и религиозной, загробной бесконечности.

Сергей Иванович сыграл мне свою прекрасную симфонию и очень меня ею взволновал. Прекрасное произведение, и благородного высокого стиля музыка его.

17 сентября. Именины мои, и весь день я глупо ими занята. Переставила мебель, купила цветов недорогих, всё убрала, украсила; как в детстве, бывало, готовишься к празднеству. Мой милый Ванечка любил справлять, как он говорил языком няни, свои именины и чужие.

Получила письмо Саши и обрадовалась ему. Левочка мне не пишет, он меня как будто игнорирует, и мне это больно. Вообще нынче очень именито в доме; я и людей угощала, делала им пирог, гуся, чай с кренделями, и они очень все довольны. Вечером пришли дядя Костя, Алексей Маклаков, Танеев, Померанцев, [репетитор Миши] Курсинский; потом разные товарищи Миши – Голицын, Бутенев, Дьяков, Данилевские, Лопухин. Пели хором, прыгали, боролись, ели, пили; дядя Костя просил Сергея Ивановича играть – я не решалась, – и он опять сыграл свою симфонию. С музыкой Сергея Ивановича то, что бывает с некоторыми людьми: чем больше их знаешь, тем больше любишь. Я, слушая в третий раз его симфонию, открываю в ней всё новые красоты, и это очень интересно.

Была у тетеньки Веры Александровны [Шидловской]. Она именинница, лежит в гриппе в постели и совершенно одна. Ее внучка, Вера Северцева, пока при ней, но уезжает. Поучительно видеть, как, народив одиннадцать детей, остаешься одна на свете. К этому надо быть готовой и не роптать.

Сегодня немного читала, немного играла, покупала на рынке грибы; вообще пусто и бесплодно провела день.

18 сентября. Встала поздно, села играть на фортепьяно. Усердно учила двухголосную инвенцию Баха. Очень трудно. Потом, когда дождь перестал, пошла к зубному врачу и на фабрику Гюбнера покупать бумазей. Встретила совершенно неожиданно Сергея Ивановича. С первого взгляда я его не узнала, потом очень удивилась. Судьба со мной всегда играет в такие проделки. Он шел гулять к Девичьему монастырю, и я, разговорившись, прошла с ним до конки. На фабрику не попала, но к зубному врачу не опоздала. Сегодня он мне, кажется, устроил зубы совсем хорошо. Сергею Ивановичу напрасно рассказала о том, как хотела лишить себя жизни, замерзнув на Воробьевых горах. О причине и подробностях я, конечно, умолчала. Но острые и больные воспоминания вызвали потребность высказаться.

Против клиник поставили памятник Пирогову. Безобразнейшее произведение искусства! Со всех сторон фигура сделана безобразно, не художественно.

Вернувшись домой, обедала с Мишей, потом играла на фортепьяно четыре часа сряду и очень устала. Пришел Миша с Бутеневым; Миша сел уроки готовить, я вышивать метки, а Бутенев мне читал, заикаясь, французские «Pensees et maximes» [Сегюра] вслух. Получила телеграмму поздравительную, запоздавшую, от своей семьи.

Минутами меня тянет в Ясную; но как вспомню все сложности и трудности нашей семейной жизни, опять не хочется ехать, а так бы сидела в тишине, одна, как сейчас. Одни чуждые посетители уж достаточны, чтоб не желать жить в Ясной.

19 сентября. Талантливый человек всё понимание и чуткость душевную вкладывает в свои произведения, а к жизни относится вяло и равнодушно. Вчера вникала в романсы Сергея Ивановича. Их у меня теперь много. Музыка этих романсов соответствует не только настроению, но даже почти каждому слову (и какая сильная местами), а вместе с тем его, Сергея Ивановича, характер и стиль выдержаны вполне; я его музыку узнаю везде теперь.

В жизни же он такой спокойно-несообщительный, не выражающий никаких чувств, редко высказывающий мысли свои и всегда на вид равнодушный ко всему и ко всем.

А мой еще гораздо, несравненно более талантливый муж! Какое удивительное понимание в его писаниях психологической жизни людей и какое непонимание и равнодушие к жизни самых близких! Меня, детей, людей, друзей он совсем не знает и не понимает.

Ветер, пасмурно и грустно. Тянет к музыке, и только к музыке. Нездоровится, одиноко, хочется любви, общения с людьми – а где их взять? И всякому хочется любви, а дать ее редко кто может. А то отдаешь ее горячо, самоотверженно, а ее не берут – не нужна любовь, а только в тягость. И большей частью так: линии любви параллельные и не сходятся. И всегда один любит, другой позволяет себя любить.

22 сентября. Вернулась в Ясную Поляну. В Москве оставила Мишу, няню и пьяного Ивана. Мне жаль было лишиться моего одиночества и возможности играть и вернуться в лихорадочную жизнь, которую мне устроил Лев Николаевич. Здесь были молокане, у которых отняли детей за их сектантство. Лев Николаевич уже раз писал об этом молодому государю, но ничего из этого не вышло. Теперь он опять написал, но, к счастью, государь за границей, и письмо, вероятно, не дойдет. Я сама бы сделала всё на свете, чтоб успокоить матерей и утешить детей; но раз ничего нельзя сделать, зачем рисковать своей безопасностью? Потом письмо в газеты о помощи духоборам; и всё ему хочется шума, гласности, риска. А не верю я его доброте и человеколюбию. Знаю я источник всей его деятельности. Слава и слава, ненасытная, безграничная, лихорадочная. Как поверить любви, когда Лев Николаевич своих детей, своих внуков – всех своих не любит, а так вдруг полюбил молоканских и духоборческих детей!

У него чирей на щеке, он такой жалкий, подвязанный платком, мнителен ужасно. Без меня ездил два раза к доктору, и на третий его уже сюда привозили. Всё твердил, что у него рак и он скоро умрет; был мрачен, плохо спал. Теперь ему лучше. Ах, бедный, как ему трудно будет расстаться с жизнью и выносить страдания!

Помоги ему Бог! Желала бы не видеть его конца и не переживать его.

Таня собирается в Ялту, всё так же она слаба духом. Маша же слаба и телом, и духом. У Левы с Дорой всё хорошо. Коля Оболенский уехал в Москву по делам.

Сейчас переписала Льву Николаевичу немного. Скопировала для Миши фотографии, скроила платьице для маленькой Веры, дочери Ильи-лакея. Ужасно хочется музыки, но только я заикнулась, что поиграю, обе дочери враждебно на меня налетели.

26 сентября. Суетливо идут дни за днями. Свой свадебный день 23-го провела очень приятно, хотя и без всякого особенного торжества. Было 35 лет нашего супружества, и как ни трудна подчас была моя сложная жизнь, благодарю Бога за то, что мы остались чисты друг перед другом и теперь живем мирно и даже еще любовно. Приезжали мои два старших сына, и вся семья собралась, кроме Миши. Теперь и он приехал, чему я очень рада. Из посторонних были Сергеенко и Буланже с сыном девяти лет. Буланже уезжает в Англию 28-го, ссылается за распространение идей Толстого.

Лев Николаевич написал уже заключение к своей статье «Об искусстве» и опять переправил его, и я сейчас буду его переписывать. Кроме того, только что переписала ему письмо в «Русские Ведомости». В разных газетах печатают, что немыслимо, чтобы на Казанском миссионерском съезде было предложено отнятие детей у сектантов. А так как это факт и родители отнятых детей приезжали ко Льву Николаевичу с просьбой похлопотать об их деле, то Лев Николаевич и написал обо всем этом в «Русские Ведомости». Напечатают ли – это большой вопрос.

Два дня жили тихо в семье; сегодня опять посетители: приехал офицер, князь Черкасский, учитель гимназии Томашевич. Вчера вечером приехала Лиза Оболенская, и мы ходили с ней сегодня далеко гулять – что за красота была! Шли елочками, потом вдоль посадки и речки, вышли к купальне, прошли в большие елки и кругом вернулись лесной дорогой. Эти переливы из светло-желтого, и во всех тонах, к зеленому и часто красному и темно-бурому листвы осенней – необыкновенно красивы. А там, где елки, эти темные высокие елки, случайно выросли молодые березки; редкий лист самого светлого желтого цвета сквозит на темном фоке прозрачным кружевом. Мы с Лизой всё останавливались и любовались даже вслух. Закат был чудесный, светлый и чистый. К Грумонту даль виднелась.

Дорогой я, вопрошаемая Лизой, рассказывала обо всей истории моей привязанности к Сергею Ивановичу, о ревности Левочки, о том, что я теперь к нему испытываю, и рассказы эти меня взволновали. Дома с Машей были тяжелые разговоры о ее будущей жизни и о том, что они будут жить в Покровском у его матери, а я это не одобряла и говорила, что ему, то есть Коле, надо жить, работая или служа, а не кормиться то у одной, то у другой матери. Они укладываются и едут в Крым – и Таня, и Коля, и Маша.

29 сентября. Вчера уехали в Крым Маша с Колей Оболенским. Мне мало было жаль, хотя вообще чувствую более любви к ним обоим, чем в начале их брака. Страх смерти Маши во время ее болезни меня к ней привязал. Коля же – добрый, хороший мальчик, но вялый и ленивый. Работать он не хочет, не может и не умеет, и это неприятно видеть.

Были Вера и Маша Толстые. Приезжал из Тулы к Льву Николаевичу тюремный священник, болезненный, кроткий и наивный; говорил, что находит много общего с Львом Николаевичем в своих мыслях и хотел с ним побеседовать. Но меня удивило то, что, для того чтоб поехать к нам, надо было священнику просить разрешения у архиерея. Неужели до такой степени Льва Николаевича считают еретиком?

Еще были молокане, они ездили в Петербург с письмами Льва Николаевича к Кони, и еще к разным лицам, которых в Петербурге не оказалось. Дело об отнятии у молокан детей теперь поступит в Сенат, и Кони надеется, что там решат детей возвратить родителям, но может также поступить в Государственный совет и тогда затянется года на два.

Рассказывали эти молокане, что девочка двух лет у монашенки, которая ее очень полюбила и сама негодует, что отняли ребенка у родителей, но хорошо за ней ходит. Девочка эта говорила отцу: «Возьмем скорей извозчика, и уедем отсюда». Мальчики тоже в монастыре, но плохо ухожены, все в насекомых и в грязных рубашках. Просили позволения у монахов выйти за ворота лошадей посмотреть своих. Молоканам же родителям, раньше свидания их с детьми, монахи сказали, что видеть детей можно только в церкви, и повели их туда. Но когда они пришли в церковь, детей там не было, а было то, что обращали молокан к православию и желали, чтоб показали бы этим пример. Настоятель обнял этих приезжих молокан, поцеловал их и сказал: «Вот вы огорчены, что дети ваши отошли от вас, так и мать-церковь огорчена тем, что вы отошли от нее». Но молокане остались непоколебимы.

Сегодня все уехали: и Андрюша, и Лиза Оболенская, и Толстые, и молокане, и какой-то юноша Попов, съездивший в Англию к Черткову. Идет дождь; тихо, уединенно и хорошо. Одно горе: у Льва Николаевича его нарыв на виске не заживает; огромная гноящаяся шишка, красная, кровяная. Три недели она всё болит и что-то никаких перемен не представляет. Дождь нас всех запер дома, и это хорошо для занятий. Надо сверять по поправленным главам дальнейшие главы «Об искусстве», чтоб послать переводчикам.

Третьего дня была в Туле по делу о вводе во владение сыновей Ясной Поляной, после смерти Ванечки. Я была как попечительница Андрюши и Миши. Много было дела самого разнообразного.

Вчера сделали чудесную прогулку по Засеке, на Горелую Поляну и кругом мимо казенного питомника домой. Закат солнца был поразительно красивый. Народ по шоссе шумно возвращался в пустых, гремящих телегах с базара из Тулы; поденные толпой шли из казенного питомника, откуда высаживали деревца; и при всем этом шуме, точно праздничное, яркое, торжественное освещение солнечного заката прямо против нас всех, возвращающихся домой.

Вечером пили чай у Левы, во флигеле. Выходили на балкон, так было тепло, и чудесная лунная ночь, прозрачные облачка так и гнал южный ветер мимо луны, то открывая, то как бы завешивая ее прозрачной тканью. Сидели поздно, глупо гадали на картах Тане, Лизе Оболенской, Вере и мне. Шили, болтали как-то интимно и дружно.