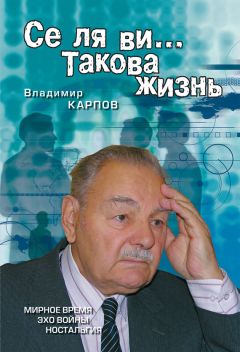

Текст книги "Се ля ви… Такова жизнь (сборник)"

Автор книги: Владимир Карпов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)

Ждали долго. Но вот послышались шаги. Мимо прошла смена караула: унтер и два солдата. Они протопали совсем рядом, их можно было достать рукой. С троими, однако, без шума не справиться.

Немцы дошли до конца улицы, сменили там часового и возвратились обратно. Протопали мимо в другой раз.

«Неужели вернемся с пустыми руками? – терзался Василий. – С таким трудом пробрались сюда и ничего не можем сделать! А скоро рассвет».

– Будем брать часового, – сказал он решительно, – иного выбора нет. Пойдем в конец улицы, разыщем пост и на месте все прикинем окончательно.

Осторожно, опасаясь собак, пошли огородом вдоль забора. Неожиданно чуть впереди в одном из домов, скрипнув, распахнулась дверь. Полоса желтого света упала на землю и сразу исчезла – дверь притворили. Одинокий силуэт отделился от дома: какой-то фриц двинулся по улице прямо на разведчиков. Василий огляделся – других прохожих не было. Встал на четвереньки, жестом приказал Рогатину прыгать.

Иван, почти не коснувшись его спины, перелетел через забор и свалился на проходившего. Они упали, покатились по земле. Ромашкин тоже перемахнул через ограду и подскочил к боровшимся.

Рогатин крепко держал немца за горло, не давая ему кричать. Василий быстро затолкал схваченному рукавицу в рот, подобрал два каких-то ящика и фуражку с серебристым шнурком. «Ого, офицер!»

Пленного перевалили через плетень. Связали руки брючным ремнем. Наблюдая за этими сноровистыми действиями разведчиков, Ромашкин думал: «Вот окаянные! Ни бог, ни дьявол им не страшен, но до чего ж суеверны! Ни один, уходя за «языком», не возьмет веревку или кляп. Вот и сейчас во рту у немецкого офицера моя рукавица, а связан он поясными ремнями. И когда я провалился под лед, мне тоже бросили брючный ремень. А как нужна была веревка! Ведь я приказывал взять ее.

Спросил Сашу Пролеткина:

– Где веревка?

Тот посмотрел на командира безгрешными глазами и, не моргнув, ответил:

– Забыл я ее, товарищ лейтенант. Да обойдемся, вы не беспокойтесь! Было бы кого вязать…»

Вот такие некоторые наследники.

* * *

В перестроечные годы развалили не только Великую Державу, но истребили прекрасную силу, объединявшую нас, – Дружбу Народов.

Сегодня ее заменили оскорбительными и обидными кличками: «лицо кавказской национальности», «чучмек», «черненький» и т.д.

На фронте мы ходили в атаки все вместе и не смотрели, кто справа или слева – узбек, грузин, украинец или татарин, мы все были боевые братья. И хоронили погибших в могилах, которые по сей день называются братскими.

Насколько сильно, благородно и нерушимо было это сознание братства, покажу на примере из фронтовой жизни.

Чуст – небольшой городок в Наманганской области Узбекистана, с давних времен славился он своими красавицами. Сюда приезжали за невестами из далеких краев. И еще тут вышивали удивительные по красоте тюбетейки особой формы, с невиданной прелести узорами.

В советские дни Чуст обстроился новыми домами, они стоят окруженные садами, в которых зреют и благоухают сказочные плоды: виноград – дамские пальчики, инжир, гранаты… А за городом раскинулось огромное пространство, поделенное на квадраты каналами и арыками, рядами тутовых деревьев, растущих вдоль этих каналов. Здесь царство хлопка. Здесь трудятся чустские жители. Хлопок – их гордость, забота и повседневная радость.

В годы войны и отсюда, с этой мирной красивой земли, ушли на фронт защищать Родину многие чустские жители. Они отстояли вместе с другими братьями советскую землю и вписали в историю Чуста новую страницу. Теперь Чует славится не только красавицами, тружениками на хлопковых полях, но и героями, совершившими замечательные подвиги. В память об этих ратных делах на гранитном монументе в центре города начертаны слова: «Сыны земли Чустской, ушли вы в бессмертие, память в граните и слава вам вечны».

В этом городе и в прилегающих колхозах тоже есть Дома славы с личными папками на каждого фронтовика, ведется та же, что и на всей наманганской земле, широкая патриотическая воспитательная работа.

Но я расскажу вам опять-таки на конкретном примере об одном удивительном деле. В этой книге вы уже познакомились со многими прекрасными героическими и патриотическими поступками. Но тот, о котором я узнал в Чусте, не только поражает своей необычностью, он вызывает чувство гордости, что живут в нашей стране такие замечательные соотечественники.

Живет и работает в Чусте Герой Советского Союза Михаил Гиясович Фаязов, седеющий человек, но еще крепкий, жизнерадостный.

Поведу я рассказ по порядку, чтобы все было понятно. А пока хочу обратить ваше внимание на русское имя Фаязова – Михаил. Бывает так, что люди со сложным, трудным для запоминания именем упрощают его, подбирают какое-нибудь похожее. Служил в нашей роте Нигматулла – он просил друзей называть его Николаем. Казах Серсенбай стал Сергеем. Азербайджанец Джурабек-оглы любил, чтобы его звали Жорой. Причем во всех этих случаях не кто-нибудь придумывал имя вроде клички какой-то, а сами их обладатели хотели, чтобы их так называли.

Фаязова родители назвали Момошарип. Но стал он Михаилом совсем по другому случаю. Он и по паспорту, и в партийном билете, и в Грамоте Героя – Михаил. То, о чем я хочу вам поведать, как раз и объясняет, каким образом и почему это произошло.

Родился Фаязов в 1925 году в городе Джамбуле. На фронт попал в 1942 году, когда ему исполнилось семнадцать лет. Причем приняли его сперва в Ташкентское военное училище. В дни напряженного сражения на Курской дуге из училища была сформирована курсантская бригада. Вот в ней в боях на Курской дуге Фаязов получил боевое крещение. Затем он форсировал Днепр. Во многих боях складывалась тяжелая обстановка, и всегда Фаязов чувствовал рядом с собой боевого друга украинца, которого звали Михаилом. Особенно тяжело им пришлось на плацдарме после форсирования Днепра. Отбивались от наседающих фашистов, которые во что бы то ни стало хотели сбросить с этого берега группку храбрецов. Когда в окопе осталось всего несколько человек, Миша сказал Фаязову:

– Ну, отсюда мы живыми не уйдем. Но если кто-нибудь из нас выберется целым, надо в память об этом бое, о нашей стойкости придумать что-то особенное.

– А что мы могли придумать, бойцы, в траншее, где ничего нет, кроме свистящих пуль, рвущихся снарядов, убитых товарищей, – сказал Фаязов. – А хотелось чего-то большого, что запомнится навсегда.

И вот что придумал друг Фаязова:

– Давай поклянемся, если я погибну – ты будешь носить до конца дней своих мое имя Михаил. Если ты – я стану навсегда Момошарипом.

Они поклялись. Оба дрались в том бою самоотверженно. И оба выжили. После такой клятвы дружба их превратилась в братство. Они всегда были вместе, много раз выручали друг друга в бою. Под Полтавой в холодный октябрьский день Момошарип был ранен. Проводил его друг в госпиталь, сказал на прощание:

– Ты обязательно выздоравливай, а я постараюсь здесь выжить. Дождусь тебя.

Трогательная дружба двух воинов была известна в полку. И командование, и бойцы, и конечно же сам Михаил писали Момошарипу письма, сообщали, где они воюют, чтобы не заскучал Фаязов в тыловой дали. Затем он выздоровел и догнал родной полк. Радостной была встреча с боевыми товарищами, и конечно же особенно приятно было увидеться с другом Михаилом.

И опять они вместе били фашистов и не раз спасали друг другу жизнь в критическую минуту.

Но в бою под Яссами пуля сразила Мишу. Не буду говорить, как тяжело переживал Момошарип потерю друга. Он обратился к командованию с рапортом, в котором просил в соответствии с данной им клятвой сменить его имя во всех документах и звать в дальнейшем Михаилом.

Командованию была известна и крепкая дружба, и клятва друзей, поэтому просьба Фаязова была удовлетворена. В начале 1945 года Фаязов вступил в партию, кандидатский билет ему был выдан на имя Михаила Фаязова. Он бил врагов теперь с удвоенной энергий – за себя и за погибшего друга.

Вот так говорит об этом сам Фаязов:

– Может быть, я и Героем стал потому, что воевал больше за Мишу. Мстил гитлеровцам за друга, хотел побольше отправить на тот свет убийц. Когда вышли к Одеру, я уже командовал стрелковой ротой. Получил приказ – форсировать Одер, захватить плацдарм и удержать его до выхода на плацдарм главных сил полка. Очень была похожа эта задача на ту, которую мы выполняли с Мишей на Днепре. Я постоянно думал о нем, и мне казалось, он здесь со мной рядом. Я даже мысленно с ним разговаривал: «Сейчас, Миша, мы им дадим жару. Они думают, мы станем поджидать переправочные средства – катера, лодки, паромы. А мы, Миша, с тобой, как на Днепре, махнем через этот арык Одер на подручных средствах. Когда нас там не ждут фашисты».

– В четыре часа ночи 22 января мы поплыли на самодельных плотах. Я умышленно напомнил месяц – январь. Представьте себе, какая была вода! Ну и еще признаюсь, я как узбек не из очень-то лихих пловцов. Нет у нас в Узбекистане больших рек, негде особенно было научиться плавать. Так что я и сейчас с дрожью говорю это – январь, ледяная вода… Но приказ есть приказ. За рекой засели те гады, которые убили Мишу. В общем, поплыли. Гребем тихо, осторожно. На подступах к тому берегу нас обнаружили. Ну вы представляете, что началось? А мы на своих плотиках беззащитные. Единственное, чем могли защищаться – открыли ответный огонь. Ну, сами понимаете, наш огонь не то что с берега. Кинулись мы в воду и стали выбираться на берег. Холодная вода сковала меня, как железными обручами. Слово произнести не могу, буквально душит холод!

Выбрались на берег, ярость в нас была огромная, поэтому, наверное, одолели мы превосходящие силы фашистов. И еще надо было нам разогреться, иначе замерзли бы. В общем, разогрелись мы здорово! Плацдарм захватили. Небольшой населенный пункт взяли. В нем штаб гитлеровский разгромили. Чуть генерала ихнего не поймали. Убежал! А шесть офицеров взяли, среди них один полковник! Поэтому я считаю, наша атака была для них полной неожиданностью. Гитлеровцы вообще собирались на Одере задержать нас на долгое время. И я опять сказал мысленно другу: «А мы с тобой, Миша, в первую же ночь без всякой капитальной подготовки перемахнули этот широченный и холодный Одер! По гитлеровским понятиям это, наверное, нахальство, а по нашим с тобой это называется искусство, помноженное на опыт. Мы с тобой и через Днепр так же перемахнули!»

Целую неделю держали мы плацдарм на Одере. Ох и трудные были дни! Одна контратака за другой! Гитлер, говорят, в ставке ногами топал на своих генералов от ярости, что такой заветный сильный рубеж допустили они красных преодолеть. Я говорю неделю, потому что я там был эту неделю. Потом меня тяжело ранило. А плацдарм тот мы удержали и с него дальше пошли. Очень ценный и нужный был тот одерский плацдарм. Ну, историю вы знаете. Скажу лишь о том, что командование высоко оценило дело, сделанное нашей первой переправившейся ротой, многие были награждены, а пятеро особенно отличившихся – меня, командира роты, тоже посчитали таким – удостоили высшей награды – звания Героя Советского Союза. Ну я-то ничего не знал: я в госпитале находился. Три дня совсем без сознания был. И потом еще долго лечился. В общем, победу в больничной кровати встречал. Ну, ничего, главное – мы победили. Так я и Мише сказал мысленно: «Ну вот, Миша, то, к чему ты стремился, – свершилось, мы победили. Прости, брат, до Берлина я твое имя не донес, так уж получилось. Но на пути к победе мы с тобой тоже немало хороших дел сделали».

После госпиталя я демобилизовался и приехал сюда, в Чуст. Избрали меня секретарем райкома комсомола. Это по делам нашим мы вроде бы уже ветеранами стали. А по годам-то мне в 1945 году всего двадцать лет было! Ну, в Чуст попал – долго холостым не проходишь! Уж если из других городов к нам за красавицами приезжали, мы, местные конечно же видели и знали этих невест лучше других. Женился я на Халиде, и с тех пор живем душа в душу. Восемь детей у нас теперь.

Однако история с именем Михаил на этом не кончилась, а, можно сказать, только начинается. Документы с этим именем выдавали Фаязову только после гибели друга, а в старых делах он назывался Момошарипом. Вот по личному делу, которое было заведено еще в училище, он был Момошарип, а на Героя из полка был представлен как Михаил Фаязов.

В 1946 году вдруг приходит в Чуст телеграмма из Джамбула. Там Фаязов родился, туда, на его родину, пришел розыск. Ищут Героя Михаила Фаязова. Пригласили его в Москву – все сошлось: и номера полка, дивизии, а главное, подтвердились героические дела, которые Фаязов совершил. Ну а романтическая история с клятвой и обменом именами в официальных бумагах не отражена. Но все же разобрались с этим делом и в канун 1947 года, 31 декабря, в Кремле Шверник вручил Михаилу Фаязову Золотую Звезду Героя.

Но и на этом история нового имени Фаязова тоже не кончилась, теперь она уже обращена в будущее.

Михаил Фаязов рассказал о боевом друге своим детям, они ведь все Михайловичи – Михайловны: учительница Гульчехра, врач Зухра, педагог Гульсара, инженер Агзам, инженер Гульнора, военнослужащий Адхам, ученицы Гульмира и Зульфия. Все они носят одно отчество и теперь в десятках новых семей, в памяти внуков будет жить украинец Михаил, отдавший жизнь за их счастье.

С огромным уважением относятся к нему не только земляки, но и в других республиках, где известна история замечательной боевой дружбы. Это прекрасный образец не только боевого, но и интернационального братства наших народов.

Вот такая бывает в жизни необычная эстафета – от фронтовика к фронтовику, от него к его детям, от детей – к внукам…

О значительности и весомости подвига очень метко сказал писатель Леонид Леонов:

«…Хорошо, если Родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия.

…Народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей».

Наше поколение эти испытания выдержало. И дружба народов сыграла огромную роль.

Первый день войны

Во дворе многоквартирного дома, под старой березой, столик, сбитый из досок, которые стали серыми под дождями и снегом и гладкими под руками доминошников, любителей пива и поллитровок.

Четверо завсегдатаев сидели за этим столиком, заколачивали «козла». Пенсионеры, ветераны-фронтовики, морщинистые, с кругами обвисшей кожи под глазами. Беззубые, когда смеялись, во рту видно было, у кого что осталось.

Как беспощадно время! Когда-то они были молодыми, полными сил воинами. Били фашистов. Победители! Теперь доживали. Ничего не поделаешь, старости никто не избежал.

Подошел еще один. Такой же пожилой, сутулый, с рыхлыми плечами. Старший (в компании лидер всегда бывает), Иван Захаров, сказал:

– Садись, болей! Мы два на два играем. Навылет. Жди, кто отвалит.

Он продолжал стучать костяшками, между прочим, спросил прибывшего:

– Ты какого года?

– Двадцать второго.

– И я двадцать второго. А какого месяца?

– Июля.

– А я – мая. Ты, пацан, должен мне за пивом сбегать.

Он вынул из кармана две мятые десятки.

– Мне «Клинского».

Партнеры выбросили на стол свои деньги. Каждый назвал любимое:

– Мне «Бочку».

– Мне «Балтику».

Посланец безропотно сходил в ближайший киоск. Прибавил к заказам свое «Арсенальное».

Доиграв партию и прокричав победное: «Слабаки!» – приятели принялись за пиво. Тихо крякали, нежно стонали, прикрывая глаза. И, наконец, опорожнив бутылки, выдохнув удовлетворенное: «Уф!» – некоторое время блаженно молчали.

Первым заговорил Иван:

– Шестидесятилетие приближается. Повезло нам, дожили.

Небольшого росточка, похожий на артиста Вицина, сказал негромко:

– Опять нас дерьмом будут обливать на телеке.

– Сволочи! – убежденно сказал Захаров. – А какие были люди! Железные! О таких по телеку не скажут. Будут верещать: «Отступали, отступали». А о том, что вышибли «фрицев», помянут через губу. Я пограничником был. Сержант. Мы первыми встретили «фрицев». И в первый день войны я погиб и воскрес.

– Круто начинаешь, – ухмыльнулся сосед. – Давай для разминки какую-нибудь хохму. А то сразу – и погиб, и воскрес.

– Точно говорю! Зачем мне загибать? Если такое телевизионщикам рассказать – скажут, пропаганда! У них сегодня слово коммунист ругательное. А у нас, как бы ни изгалялись дерьмократы над коммунистами, звание это было высокое. И не по принуждению шли в партию. Вот мой первый день войны как раз с этим связан.

– Не тяни резину, рассказывай.

– Был я, как уже сказал, пограничником. 21 июня должен был в наряд заступать, но перед этим пошли в город с дружком, Виктором его звали. Я сдал часы в ремонт – забарахлили. Выписали мне квитанцию, сказали, через два дня приходи. Нормально, как раз после наряда готовы будут.

Заступили мы с Виктором на охрану границы, парным патрулем. Не первый раз. Привыкли друг к другу. Маршрут своего патрулирования хорошо знали.

Ночь прошла спокойно. Начинало светать. Небо у нас за спиной, где спит еще страна, светлое-светлое. А на западе, за рекой, на их территории, темное, и чем дальше от границы, тем чернее.

Ходим мы с Витьком, каждый о своем думаем. Виктор горожанин, актюбинский, не видел до службы красот природы. У них там на сотни километров ровные, безводные степи. Он тихо сказал:

– До чего искусна природа. На каждую пору свои тона: утро рисует нежной акварелью, закат – плотными масляными красками!

В этот миг воздух дрогнул от орудийных выстрелов. Пограничная река покрылась испуганной рябью, над головой зашелестели снаряды, будто крались на нашу сторону. Около домиков заставы сначала вскинулись черные столбы земли и дыма, а потом прилетел и грохот разрывов.

– А это художество что означает? – спросил я Виктора. И мы побежали к бронированному колпаку, который должны были занимать по боевой тревоге. Еще снимая с дота маскировку – сухие, хрусткие кусты, я видел: на противоположном берегу к реке бежали солдаты, готовятся к переправе.

Мы помнили статьи в газетах про озеро Хасан, сопку Заозерную, другие пограничные инциденты и были уверены: начинается очередная провокация. На душе было тревожно-весело. «Ох, и дадим же мы им жару!» – думал я, заряжая пулемет. Не скрою, мне уже виделись страницы газет, рассказывающие о том, как пограничники Н-ской заставы геройски отбивали бандитский налет.

Я навел «Максим» в кромку берега и, выполняя инструкцию, ждал, когда вражеская нога ступит на нашу землю. В это время снаружи послышался голос:

– Ребята, пустите, это я – Аверин.

Виктор отдраил задвижку. Аверин спустился в люк. Он был тоже веселый, возбужденный, красный и потный от бега. В эту ночь он дежурил на вышке.

– Я доложил начальнику заставы по телефону о нападении. Он приказал Никитину бежать на заставу, а мне занять этот дот. Он не знает, что вы живы и находитесь здесь.

Мы попробовали сообщить о себе по телефону, но связь не действовала. Дот был похож на башню танка, имел круговой обстрел. Упираясь в приваренные для этой цели ручки, можно было вращать башню. Троим в ней было тесно и душно.

– Как от парового отопления от тебя пышет, – сказал Виктор Аверину.

– Бежал, разгорелся.

Я наблюдал за рекой, находясь у пулемета. Виктор и Аверин, разговаривая, тоже смотрели через мое плечо в амбразуру. В башне было темно, пахло пылью, на верхнем углу амбразуры светилась на солнце тонкая вязь паутины.

Когда первая лодка ткнулась в берег, я нажал на спуск. «Максим» оглушительно загрохотал. Звук стрельбы, не улетая за бронированную оболочку, больно бил по барабанным перепонкам. Я никогда прежде не стрелял из дота и не представлял, что будет так глушить.

Отпустил рычаг – в ушах звенело, тишины не слышал. У Виктора шевелились губы, но что он говорил, я не понимал. Он засмеялся, поднял вертикально большой палец – здорово, мол! Нам было весело. Мы не принимали всерьез нападение немцев, были уверены – это дело нескольких часов, подойдут войска и вышибут налетчиков, как это случалось на других границах.

Немцы падали под моими очередями. Живые расползались в стороны. Виктор потряс меня за плечо и потыкал пальцем себе в грудь. Он просил пострелять, парень боялся, что все кончится, и на его долю не останется врагов. Я уступил ему место. Он прицелился и затрясся вместе с бьющимся в его руках пулеметом. Лицо у него было восторженное. К оружию протискивался Аверин, кричал:

– Дайте я, братцы!

Виктор поменялся с ним местом. Мы стояли почти вплотную. В этот момент рядом с колпаком грохнул первый снаряд. Мы невольно присели. В амбразуру потянуло пылью и гарью. Оборванная паутина, продолжая светиться на солнышке, раскачивалась на уцелевших нитях. Обстановка осложнялась. Я, как сержант, был старший наряда, поэтому сам встал к оружию. Справа и слева, обходя наш дот, бежали группы немцев. Я положил сначала правых, потом левых. А когда развернул башню – опять вправо, чтобы не дать возможности подняться лежавшим, прямо в амбразуру ударила ответная очередь. Меня отбросило к задней стенке. Я сначала не понял, что произошло, будто ткнули в грудь оглоблей, и только когда закружилась голова и я стал валиться на бок, осознал, что ранен.

К пулемету встал Виктор. Аверин возился с бинтами. Пуля угодила мне в плечо. Следующим ранило Виктора, затем Аверина. В амбразуру было видно: машины с мотопехотой переправлялись через реку по наведенному мосту и уходили в глубь нашей территории. Мы слышали: бьют орудия и трещат пулеметы на широком фронте.

– А ведь это война, товарищи, – сказал тихо Виктор.

Мы не считали себя обреченными: нужно продержаться сутки, ну, максимум двое – положение будет восстановлено, и война перейдет на чужую территорию – так говорили нам на политзанятиях, так мы были воспитаны.

Продержались мы несколько часов. Каждый был ранен несколько раз. Некоторые пули пробили сразу двоих. Под ногами хлюпала глина, замешанная на нашей крови.

– Я читал, – пытаясь дышать ровно, проговорил Виктор, – когда люди хотели стать братьями, они в бокале смешивали свою кровь и выпивали ее поровну. А такого, чтобы пули сшивали людей, не слышал.

Мы с Авериным молчали, нам трудно было даже говорить. Я уже не чувствовал боли, у меня было такое ощущение, будто на меня навешали тяжелые корявые железные плиты, к тому же еще страшно горячие. Они перетягивали меня из стороны в сторону, пытаясь свалить.

– Осталась последняя лента, – доложил Виктор, он еще мог вести огонь и находился у пулемета.

– Бей гадов до последнего патрона, – с трудом проговорил Аверин.

Виктор продолжал отстреливаться. Он тоже обессилел от ран, не мог вращать башню и поэтому вел огонь в одном направлении. Мы понимали: осталось жить недолго. Гитлеровцы поднесут взрывчатку и подорвут наш бронеколпак. Шум боя удалялся в глубь нашей территории.

– Товарищи, я бы хотел умереть коммунистом, – вдруг проговорил Виктор. – Вы оба партийные, а я только комсомолец. Ты, Иван, дашь мне рекомендацию?

– Дам.

– А ты, Аверин?

– И я.

– Вы поверите, что комсомольская организация не отказала бы мне в третьей?

– Я верю.

– Я тоже верю.

– На чем написать заявление? У вас, братцы, нет никакой бумаги?

Виктор ощупал свои карманы.

– У меня нет, – сказал Аверин.

– Только вот эта квитанция на часы, – ответил я.

Виктор взял квитанцию и стал писать карандашом на обороте. Одновременно он поглядывал в амбразуру, один раз даже положил карандаш и дал в кого-то очередь.

– Вот, написал, послушайте: «Отдаю жизнь за любимую Родину. Прошу считать меня коммунистом!» Правильно?

– Душевно написал, – одобрил Аверин.

– Так принимаете?

Я думал о том, что формально мы не имеем права принимать Виктора, но боялся сказать об этом вслух – разве можно обижать человека отказом, когда ему осталось жить несколько минут. Ведь были случаи, когда человек, погибая в бою, шептал: «Считайте меня коммунистом». Или эти последние слова меньше весят, чем анкеты, бланки и прочая канцелярщина. Я поднял руку вместе с Авериным с твердым убеждением, что поступаю правильно.

– Спасибо вам, товарищи, за доверие, – растроганно проговорил Виктор. – Даже сил во мне прибавилось. Сейчас угощу кое-кого в честь этого события.

Он взялся за ручки «Максима» и стал стрелять. Я видел: парень держался на ногах с трудом – он просто висел на пулемете. Мы истекали кровью, перевязываться было нечем.

Немцы вели себя спокойно. Они даже не стреляли по амбразуре, видно, что-то готовили. Гул боя слышался далеко.

Когда кончилась последняя лента, Виктор стал расстреливать патроны, которые были в наших винтовках. Предварительно он отсчитал три патрона и протянул их мне:

– Ваня, держи, чтобы не затерялись.

Я держал три медные гильзы с запрессованными в них смертями – одна из них моя, другая – Аверина, третья – Виктора. Снаружи постучали по броне чем-то твердым, очевидно, прикладом. На ломанном русском языке немец крикнул:

– Рус, сдавайс!

Виктор не мог стрелять в говорившего, тот стоял у стенки, противоположной амбразуре.

– Коммунисты не сдаются! – прокричал Виктор в ответ и, спустившись к нам, тоже сел на пол. Мы взялись за руки. Шесть потных и мокрых от крови рук сплелись в последнем братском рукопожатии. В моей правой были зажаты три патрона.

Виктор клацнул затвором винтовки и вложил в нее три патрона… Я не слышал взрыва, которым немцы подорвали наш бронеколпак. Просто тьма ударила в глаза, уши, рот, и жизнь оборвалась…

Сознание вернулось ко мне на несколько мгновений. Нас, видно, вытащили из развалин дота. Надо мной стоял окровавленный Виктор. Он еще мог стоять. Я и Аверин лежали у его ног. Неподалеку валялась опрокинутая верхушка нашего бронеколпака. Рядом с моим лицом высилась горка свежей земли – она была влажная и душистая. За ней, наверное, находилась могила, кто ее рыл – Виктор или немцы, не знаю. Поодаль стояла небольшая группа пленных. На некоторых были зеленые фуражки пограничников. Все пленные были в изорванной одежде и белых бинтах. Против Виктора стоял стройный, белобровый немец в серо-зеленой форме. Я слышал, как немец спросил:

– Ты коммунист?

И Виктор ответил:

– Да, я коммунист!

Это был смертный приговор. А Виктор мог об этом умолчать. Не было ни улик, ни свидетелей. Формально он не был коммунистом. Но он произнес это слово. Произнес, гордо подняв голову. Немец спешил. Зычно скомандовал:

– Ахтунг! – и трое солдат, стоявшие рядом, вскинули автоматы.

Я собрал все силы, чтобы застонать или пошевелиться. Мне хотелось встать с Виктором рядом. Однако никто не заметил мои потуги. Треснул коротенький залп, и Виктор упал на меня. В нас не стреляли. Меня и Аверина считали трупами, сбросили в могилу и наскоро забросали землей…

Очнулся я от холода. Неглубокий слой земли лежал на моей спине. Я попытался подняться, но не смог. Тогда я повернулся на бок. Земля осыпалась справа и слева, и перед лицом оказалась пустота. Я жадно глотнул воздух. Немного отдохнув, собрал силы и высвободился от лежавшей на мне земли.

Стояла светлая летняя ночь. От реки тянуло прохладой. На небе весело перемигивались звезды. Было тихо и безлюдно. Не верилось, что идет война и совсем недавно здесь убивали людей. Не сон ли все это? Я пополз к реке. Умылся, попил, обмыл раны. Сразу прибавилось сил. Вернулся к могиле, стал разгребать землю. С большим трудом докопался до Виктора и Аверина. Разорвал на них остатки гимнастерок, припадая ухом к груди, слушал, не бьется ли сердце. Искал пульс. В обрывках гимнастерок нашел клапаны карманов, отстегнул пуговицы, достал их служебные удостоверения, а у Виктора еще и листок бумаги – когда-то бывшей квитанции часового мастера. Положил все в свой карман. Потом пополз к реке, мочил тряпки и, возвратясь, выжимал их над лицами товарищей, не верил, что они мертвые. Но все было напрасно. Я наломал верхних мягких веткок с кустов и прикрыл ими Виктора и Аверина. Затем, ползая как бульдозер, руками сгребал перед собой землю и сталкивал ее в могилу. Сил у меня оставалось немного. Делал я все это очень медленно, порой сам впадая в забытье. Наконец, навалил на могилу хрусткие, сухие кусты, которые еще вчера служили маскировкой нашему бронеколпаку. Надеялся – скоро вернутся наши пограничники и по этим кустам догадаются, что здесь погребены свои. После этого я лег на спину и стал думать, как поступить дальше. Себя я считал умирающим – раны в груди, в голове, в плече. Но умирать мне нельзя, надо, чтобы заявление Виктора попало в руки советских людей. Сколько я ни думал, никакого выхода не находил. Единственное, что можно было сделать – это добраться до ближайшей деревни и передать бумагу местным жителям.

И я пополз. Полз долго. Терял сознание и вновь приходил в себя. Ночь казалась бесконечной. Каждый раз, когда я открывал глаза, она встречала меня траурной чернотой да звездами, мигающими в небе, как погребальные свечи.

– Врешь, не похоронишь! – шептал я, сцепив от боли зубы. И полз дальше.

Так в первый день войны я успел умереть и воскреснуть. И воскресил меня небольшой клочок бумаги, исписанный рукой коммуниста.

Иван замолчал. Молчали и другие доминошники. Очнувшись от воспоминаний, Захаров спросил похожего на Вицина:

– А ты какого года рождения?

Тот виновато сказал:

– Двадцать третьего.

– А на каком фронте воевал?

– На Калининском и Первом Прибалтийском.

– Значит, дуй за пивом.

Скинулись бумажками и разной белой мелочью.

«Вицин» запрыгал легкой трусцой. А Иван, как бы продолжая разговор о приближающемся шестидесятилетии со Дня Победы, сказал:

– Льготы они нам подстригли, чего же еще придумают?

– Придумают, это точно. Им главное – нас извести. Я слышал, один руководящий демократ сказал: «Пока жив хоть один фронтовик-ветеран, покоя нам не будет».

Иван стукнул кулаком по столу, громко сказал:

– Это точно, покоя мы им не дадим!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.