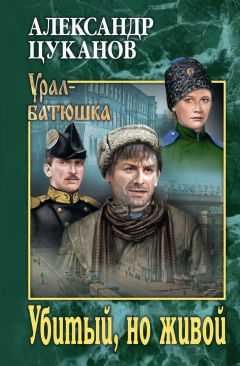

Текст книги "Убитый, но живой"

Автор книги: Александр Цуканов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)

Бойченко махнул рюмку коньяка, тут же налил еще одну. Было ему тягостно, как-то не по душе. Он первым делом позвонил заму по кадрам и быту, вечному завхозу Никите. Потом – главному инженеру, потом – начальнику цеха «ка-семь», с которым начинал в середине шестидесятых в одном отделе…

У него имелся коньяк, была под рукой машина, деньги, но, как назло, ни одного человека, с которым можно душевно потолковать. Ехать домой не хотелось. И стало грустно, и он почувствовал, что напьется сегодня до упора, хотя и не знал, как это произойдет и где, то ли в ресторане среди чужих людей, а может, в холостяцкой квартире приятеля-однокашника. Но хотелось нарезаться вдрызг, как определил он сам, чтобы не думать о компрессорах, каком-то мальчишке Малявине, о генерале с его оскорбительно-грозным «даю тебе месяц срока!»

Об этом Иван Малявин не подозревал, что было, конечно же, к лучшему. Как не знал он о разговоре, который состоялся в понедельник у Бойченко с начальником цеха «эм-семнадцать» Кипчаковым. Потому что сидел без пятнадцати десять в самолете Ту-134, смотрел через иллюминатор на отвалы мартовского снега, напомнившие ему по какой-то странной схожести густо наперченные пельмени из муки второго сорта. Увидел техника под самолетным крылом, который прикрывался рукой от резкого холодного ветра и не мог отжать какой-то рычаг, а когда справился, то мазнул взглядом по лицам, едва приметным за двойными стеклами, и, кажется, подмигнул им ободряюще: мол, ничего, бывает и хуже. Глядя в багрово-синее лицо техника, Малявин мимолетно порадовался, что летит на юг, где, говорят, нет снега, много солнца и совсем тепло, во что поверить непросто…

В среду в два часа дня по московскому времени, в плаще табачного цвета, с темно-коричневым, некогда дембельским портфелем в руке Иван Малявин спустился по трапу самолета и сразу ощутил те плюс шестнадцать, о которых так буднично, просто сказала стюардесса, а он трафаретно, как и остальные уральцы, воскликнул: «Не может быть!» Хотя знал – будет, почему и надел плащ, кепку, что там, в Уфе, при минус десяти с ветром, бросавшим снежную пыль в лицо, казалось нелепым и опасным для здоровья. Такой стремительный переход из зимы в спелую весну ему, впервые попавшему на юг, в Закавказье, трудно было принять. И улыбка на лице, когда он озирался, светилась еще та, будто хотел сказать: ладно, хватит выдумывать…

В узкой долине меж горных кряжей лежал большой город, и они, эти кряжи, были здесь защита, препятствие, вечное преодоление и вечная декорация. Привокзальная площадь рядом с аэропортом порадовала тишиной, согрела, как и солнце, яркая зелень, величие гор, вздыбленный город с карабкающимися вверх по уступам дорогами, многоэтажками, автомобилями, и все это казалось праздником, возникшим нечаянно, вместе с ликованием обласканной теплом природы с ее сочностью красок, похожих на бестолковое чудачество импрессионистов.

Подвезти вызвался частник на «москвиче», который попутно показывал, объяснял расположение улиц, а про трудности с гостиницами говорил так, словно рассказывал об очередном достоинстве города, который зимой забит туристами, а летом и вовсе. Тут-то и прозвучало: «Звезда», – туда повез Малявина этот улыбчивый армянин.

Вечером Малявин заходил в кафешки, магазины, забрел в крытый павильон колхозного рынка, густо пропахшего чесноком, кинзой, перцем, соленьями, многим из них названия он не знал, как и гирляндам орехов, проваренных в густом фруктовом сиропе. Решился попробовать капусту, показалась сильно перченной и совсем не такой, как солили ее на Урале, что тоже сработало на искреннее удивление.

В длинной застекленной пристройке стояли вдоль стены пивные автоматы, и он из любопытства набрал пару кружек, дивясь невиданному прогрессу, который не докатился до Уфы. Пиво оказалось водянистым, он едва осилил кружку и стоял одиноко у столика, вертел головой, ждал, что кто-нибудь пристроится рядом, тогда можно выплеснуть удивление или поговорить о погоде. Он непременно бы рассказал, что в Уфе лежат кучи снега… Но никто не подошел.

На следующий день Иван приехал на завод «Армпроммаш» с застывшим на лице выражением важности порученного задания. Настырно влез в кабинет заместителя директора, потом долго объяснялся с главным инженером.

– Я тебе уже в третий раз говорю, – вспылил снабженец, – сами в долгах. О сверхплановой поставке не может быть разговора.

Понравился Малявину лишь главный инженер, потому что был моложе остальных начальников. Подошел к нему на заводском дворе со своим: «Ну как же быть?»

– Что ты суешь мне эту бумажку? – отстранился вдруг инженер. – Можешь ею задницу подтереть… И не ходи сюда больше, не ходи!

Малявин растерялся, не сумел ответить, как следует, что его угнетало, когда он пересказывал по телефону ситуацию заместителю начальника цеха Полднеру. Объяснил, что Челябинский тракторный в феврале выхватил две сверхплановые установки.

– С Челябинском свяжемся – они наши клиенты… Ну, а настроение-то как? – спросил тот, подразумевая под этим, не раскис ли.

– Да нормально, – ответил Иван. – Здесь обалденная весна, совсем тепло…

Полднер, этот чернявый и верткий, постоянно похохатывающий сорокалетний мужчина, инженером оказался никудышным, зато он знатные штуки отрывал с обыкновенным телефоном. Разговаривал запросто с человеком, которого видел лишь раз или знал через кого-то, а порой и не знал вовсе, но разговаривал, как со старинным приятелем: бойко, напористо, с шуточками, нередко скабрезными. Телефон стал его любовью и страстью, как у иного человека вино или лошади. Возможно, под оболочкой улыбчивого хрипуна-матерщинника жил великий лицедей.

Разговор с Полднером приободрил. Малявин шел от телеграфа через центральную площадь и выдумывал, как жестко и напористо будет разговаривать в следующий раз с главным инженером. Шел наугад по одной из улиц, веерообразно разбегавшихся от центральной площади, намереваясь пообедать плотно, но без шика и выпить чего-нибудь экзотического, к чему располагала погода, некая свобода и убеждение, что он уже не пацан и может разок пообедать солидно на западный манер, о чем читал сотни раз и видел в кино, но чего нельзя позволить себе в Уфе из-за убогости злачных мест. Он не мечтал об изысканном вкусном обеде, ему хотелось, чтоб не заставили долго ждать и не обхамили, ободрав при этом как липку, потому и кружил по городу, заходил в полуподвальные бары, кафешки, заглянул в миниатюрную рюмочную, но так и не решился перекусить, выпить рюмку водки.

На грязно-серой торцевой стене висела огромная вывеска «Хинкальня», и Малявин спустился в цокольное помещение, где в длинном г-образном зале с частыми квадратными колоннами стояли столики в хорошо продуманном беспорядке.

Имелись свободные места, но когда подходил, то отвечали, как сговорившись: «Занято, дорогой, занято». Или просто отмахивались, не прерывая разговора: проходи, мол, дальше. Есть хотелось нестерпимо, но усесться без разрешения опасался. В конце зала подошел к столику, стоявшему обособленно, вплотную к массивной колонне. Сидели за ним двое. Когда спросил разрешения, ему не ответили, лишь переглянулись. Смуглолицый, похожий на араба мужчина лет тридцати, беззастенчиво оглядел и, расщепив ладони, махнул кистью небрежно, что означало: садись, куда ж от тебя денешься.

Малявин старательно не смотрел на стол, заставленный едой, вертелся на стуле и раз за разом выкрикивал: «Девушка, девушка!..» Но официантки проскальзывали мимо с заставленными подносами. Администраторы гостиниц, секретари в различных конторах, официанты в ресторанах и даже в общепитовском полуподвале не принимали Ваню Малявина всерьез, они словно не верили, что он приличный человек, с приличным стодвадцатирублевым окладом, в новом модном костюме, о чем ему иной раз хотелось заорать, вытащив из кармана деньги, чтобы избавиться от ощущения второсортности, собственной слащавой интонации, вымученной унизительной улыбки. К чужому разговору он не прислушивался, но уловил и слегка удивился, что смуглолицый говорил по-армянски, а второй, ничем особо не примечательный блондин с ленивой напускной усталостью на лице отвечал ему по-русски чисто, без акцента.

Когда смуглолицый подозвал официантку, словно бы сжалившись над ним, Иван глянул благодарно и тут же заказал себе вдвое больше, чем мог сьесть и выпить. Блондин, он назвался Аликом, спросил:

– Ты, Иван, знаешь, почему тебе отвечали «занято»?

Стал растолковывать, что он должен дожидаться свободного столика. Попытку Малявина возразить отмел своим:

– Не обижайся, но ты, Ваня, совсем пацан… Народ не знаешь, законов здешних тоже. А с человеком надо делить, что есть на столе, разговаривать с ним… Ладно, к нам подсел, мы люди простые. Но бывают здесь и деляги, ловкачи.

Смуглолицый сидел молча, поглядывал по сторонам, словно поджидал кого-то, а тут повернулся, стал расспрашивать с показной снисходительностью: откуда, зачем приехал? Это Малявина обидело, но виду он не подал, подробно объяснил цель командировки, вставляя, где надо и не надо: «Главк, министерство… мне поручили».

– Я же говорю, Ашот, он совсем пацан, – встрял в разговор Алик-блондин. – При чем тут директор, главный инженер?.. Тут как дважды два. Надо дать денег начальнику отдела сбыта. Первейший закон социализма еще Маркс определил: не подмажешь – не поедешь.

Он хохотнул, щуря раскосые с прозеленью глаза.

– Верно. Надо дать триста рублей, и через несколько дней оба компрессора будут стоять на платформах, – сказал смуглолицый красавец Ашот и улыбнулся как бы ободряюще: ничего, мол, еще научишься.

– Почему именно триста?

– По сотне за каждый – это начальству, а сотню – «тягачу» за страх и риск.

– Что ты ему обьясняешь? Он, небось, приехал с тридцаткой в кармане, в расчете на добренького дядю. Так, Вань, что ли?..

– Нет, деньги у меня найдутся… Для дела, – поторопился Малявин сбить ехидный тон Алика. – Вот лишь как это… ну, передать ему деньги. Может, в конверт положить или через кого-то?..

– Какие к черту конверты! Здесь Армения, а не драная Россия, где друг друга постоянно закладывают. Надо лишь с глазу на глаз: вот триста рублей, а мне нужны компрессора. И все! За деньги, дорогой, в Ереване что угодно можно купить. Дай пятьдесят тысяч, через день я тебе пригоню «Мерседес». А может, ты хочешь стать министром? Давай тогда миллиончик.

– Да откуда ж такие деньги? Целый миллион!

– Эх, Ваня, Ваня! Не бачив про наших миллионеров. Тут главный прынцып: живи сам и дай жить другим.

Малявин притворно удивился, поддакнул, но в рассказ о деловых мужиках, добывающих огромные деньги, не поверил. Выросший в глухой копеечной нищете, он мечтал о выигрышном лотерейном билете, а в годы шпиономании – о диверсанте, зарывающем чемоданчик с деньгами. Чуть позже это блазнилось в фарцовке – мелкой спекуляции, убегах на Крайний Север, где гребут тысячами. А во время армейской службы он длинными перед дембелем ночами прикидывал, что надо лишь устроить ферму. Подсчитал, что для начала ему нужно тысячу двести рублей!.. Но в реальной нищенской жизни людей, не опустившихся до серьезного воровства, сотню рублей иной раз перезанять непросто. Он дотошно перебирал близких и дальних родственников, их жизнь давнюю и нынешнюю, но как-то странно получалось: все они жили от зарплаты до зарплаты, экономя на спичках, колбасе и детях, чтобы купить шифоньер или зимнее пальто с цигейковым воротником, а верхом мечтаний для них становился мотоцикл с коляской.

Под густо перченные хинкали и водку слушал он про сотни способов обогащения, потому что слова «богатый» и «Бог» – от одного корня, и само желание иметь много денег закономерно. Только не нужно быть простофилей. Как не согласиться с таким? Деньги дают независимость, спасают от унижений, которые он испытывал часто, и как-то особенно отчетливо – здесь, в Ереване.

Ашот курил длинные сигареты с черным фильтром, щурился от дыма и сытости, отталкивался носками туфель на тонкой кожаной подошве от пола, покачиваясь на стуле. Ему, похоже, надоел этот нескончаемый разговор, он подозвал официантку и, старательно не замечая протянутые Иваном деньги, расплатился за всех, стал прощаться. Снисходительно похлопал Малявина по плечу: «Убери, братан, деньги. Ты наш гость…»

Малявин растерялся. Он хоть кивал и поддакивал, но до последнего момента остерегался, ждал, что кто-то (более это подходило к Алику) скажет: «Может, еще водочки трахнем?» И заранее приготовил фразу в ответ, что у него телефонные переговоры с Уфой. Потому что, случалось, раскручивал сам… точнее, раскручивал Сашка Борец, а он лишь подыгрывал. Делали это обычно в Томкином «Колосе» – грязноватом ханыжном ресторане, где Сашка катил под мастера спорта по боксу и разговор с соседями по столу начинал с небрежно брошенной фразы: «Мы только что с поезда… На чемпионате России были. Нагрузки колоссальные…»

Короткая, в два пальца прическа, крупный, чуть скошенный нос, «олимпийка», подчеркивающая мускулистость верхнеплечевого пояса, зримо дополняли его отчаянные импровизации о боксе, мужской дружбе, традициях, после чего подходили от соседних столиков с бутылкой, наливали в фужеры коньяк или водку, чтобы чокнуться «чуть ли не с чемпионом России» и выпить за самый лучший в мире советский спорт… «А может, спирт?» – тут же неприхотливо каламбурил Сашка.

Малявин раздумывал недолго. Догнал их на выходе, в его: «Подождите, подождите!..» – прорвалась пацанская обида и желание хоть отчасти расплатиться. С чего он и начал, когда вышли на тихую затененную улочку.

– Хорошо. Но мне надо зайти в министерство, переговорить с референтом… Минут через двадцать я спущусь, – сказал Ашот с недовольной гримасой предельно занятого человека, которого отвлекают от важных дел.

– А кем Ашот работает?.. Старшим помощником младшего курьера? – давая понять, что не такой простак, как им кажется, – спросил Малявин Алика.

– Все мы чьи-то курьеры, – осклабился в улыбке Алик. – Знаю, что он кандидат технических наук, кого-то там консультирует.

Ответил, как учили. Зимой, когда нелепо прогорели в Саратове на продаже фиктивной «Волги», их спасли искусно сработанное удостоверение и заграничные шмотки Ашота. Впрочем, Ашотом он был лишь для Малявина, а для Алика – Хозяином в первую очередь, а затем уже Графом, выкупившим его за два куска из милиции. Возможно, Граф отдал меньше, что не имело для него значения: тогда ему грозил большой срок, учитывая повторность преступления по сто сорок шестой статье Уголовного кодекса.

В баре кино концертного комплекса – огромном и неуютном, куда их привел Ашот, уселись в углу возле стойки. Пили не просто коньяк, а коллекционный армянский, пили красиво – с лимоном и черным кофе, как и мечталось Малявину. Будто подогревая, подслащивая его интерес, Ашот сказал, что только здесь варят настоящий кофе на песке по-турецки… Вели неспешно разговор о больших ворюгах, которые прут вагонами и хоть бы что, а работяга украдет два метра веревки, чтобы ее в сортире намылить, так ему сразу срок, «турма». Затем вспомнили про Ивановы компрессоры и даже заспорили горячо, сердито, прикидывая, как же ему помочь… Алик поднялся, сказал, что пойдет звонить знакомому снабженцу. Вернулся вскоре с двумя бутылками портвейна, поставил их на стол, бросил небрежно:

– Приятель будет завтра, а сегодня велел пить портвейн и не беспокоиться о железках.

В его ухмылке и самой фразе мелькнуло что-то циничное, наглое, да и портвейн этот враз смял умиротворенную красивость, тот кайф, когда люди кажутся веселыми, добрыми. Малявин наотрез отказался пить вино, настороженно притих, оглядывая исподлобья обоих.

– Молодец, Ваня! Хвалю. Пусть этот пьянчуга ростовский сам пьет портвейн. Пить надо уметь… Правильно, Иван, говорю?

Ашот разлил остатки коньяка в две рюмки, стеганул Алика по прозвищу Жбан взглядом, словно хотел сказать: болван, я же тебя предупреждал… Молчаливый, говоривший неохотно, по нужде, он взялся рассказывать про Эчмиадзин – резиденцию армянского патриарха, о музыкальных фонтанах, которые нужно обязательно вечером посмотреть, про завод, где делают лучший в мире коньяк…

– Двадцать тысяч рублей за бутылку коньяка? – не удержав юношескую восторженность, воскликнул Малявин.

– Так этой бутылке полторы сотни лет, – ответил Ашот и неожиданно осекся. Перехватил взгляд бармена Геворка, привычно полировавшего фужеры, смял разговор и сделал вид, что внимательно разглядывает длинноногую шатенку, замершую у входа словно в недоумении, что ее никто не приглашает выпить кофе.

– Ты что, теперь переключился на малолеток? – ядовито пошутил бармен, когда Ашот-Граф подошел к стойке.

Ашот ничего не ответил, даже кривовато усмехнулся, словно ему понравилась шутка, но для себя вбил отметку, что Геворк, этот жирный боров, переступил черту, за которую хитроватой шестерке соваться не следует.

– Вечером здесь будет Рубен… Да, да, тот самый! – сердито надавил голосом, когда бармен попытался удивиться, сделать вид, что у него таких Рубенов – не один десяток. – Передай, что я буду ровно в девять… Коньяк запиши на мой счет, – поставил точку в разговоре и выстрелил в упор своими бездонно-черными зрачками, в коих густилась таинственная сила, парализующая волю на миг у отчаянно смелых людей.

Геворка бросило в жар, он засипетил, растягивая губастый рот в улыбке. Кредитовался Граф несколько лет подряд, всегда расплачивался сполна, но и во время крутого безденежья оставался щедрым, независимым и на голову выше его, преуспевающего бармена, что Геворк знал всегда. Чтобы загладить промах, заторопился угостить шампанским.

Ашота-Графа, случалось, принимали за сына крупного партийного функционера, иногда – за ловкого дельца при богатой государственной кормушке, но даже Жбан-Эдик, которому Ашот вполне доверял, не знал, как он жил до пятнадцати лет в холодной севанской долине у подножия гор и был шестым ребенком в крестьянской семье, о чем стеснялся упоминать, презирая нищенскую убогость той жизни, каждодневный тяжкий труд на каменистой земле, где не то что форель или свежий арбуз в январе, мяса недоставало, только сыру и соленого чеснока было вдоволь, да еще кисловато-терпкого, винограда. В пятнадцать лет Ашот сбежал из дома без документов. Несколько лет ошивался возле Пахана, авторитетного своим воровским происхождением.

Собственная наглость и природная сметка сделали его авторитетом в зоне, куда попал он в двадцать пять лет за попытку ограбления сберкассы. Когда вышел из лагеря, порвал со старой большой семьей Пахана, что едва не стоило жизни… Но в зону Ашот больше не желал. Поэтому отбил свое дело, срывая иногда приличные куши в узкой щели между законом и беззаконием. Обзавелся связями в хозяйственной верхушке республики и среди уголовников как солидных, так и годных лишь «ушибать».

Когда Геворк, подыгрывая ему, во время раскрутки очередного клиента шептал как бы невзначай, что у Ашота имеются связи в правительстве, то привирал самую малость. Если Граф не кривил лицо в презрительной гримасе, то был по-настоящему красив. Но женщины его интересовали в основном как товар, поэтому он легко сходился и покупал беззастенчиво жен и дочек нужных чиновников, любивших для шику подперчивать разговоры жаргоном, а через них сходился с самими чиновниками.

Графу на миг стало жалко симпатичного простоватого парня, которого они, не сговариваясь, вели словно на поводке, приближая с каждой порцией выпивки к неизбежной развязке… Скажи он: «Нет!» – Жбан бы не ослушался, но это шло против правил. Жбана необходимо встряхнуть вместе с бородатым новичком-дзюдоистом, проверить в небольшом деле, чтоб потом уже, как на войне: или ты – или тебя.

– Все, хватит! Пошли отсюда, – бросил издали, как приказал, Ашот-Граф, привычно растягивая тонкогубый рот в улыбке.

Они с удовольствием приняли его тон, поднялись и пошли следом.

Хорошо запомнил Иван название ресторана – «Наири», лестницу на второй этаж, застеленную темно-синей ковровой дорожкой, подобострастие официанта, густой дух настоящего хаша, как тут же пояснил Алик, прочесноченного, обсыпанный травкой люля-кебаб, конечно же, «самый лучший в мире». Правда, вкус не запомнился, лишь запало, что пили шампанское, но опять же не просто шампанское, а розовое игристое… Дальше – полнейший провал, чернота.

Малявин видел перед собой огромный светящийся шар, и больше ничего не существовало, только пялился огромный круглый глаз или, может быть, лицо, которое можно ухватить… Но тело отозвалось болью на движение, на вздох, и одновременно шар стал привычной луной.

Пространство раздалось, проступили очертания стен, угадался холодный бетон, на котором лежал он, силясь понять, что это не сон и не бред, а реальность, в какую невозможно поверить, однако поверить придется, и принять ощущение несчастья, подступившее безжалостно. Ощутил цементную пудру на лице, зубах, руках, увидел ее на темно-синем костюме, сшитом на заказ в ателье высшего разряда. Увидел вереницу вагончиков и бетонный квадрат перед ними, перехлестнутый лучами прожекторов, и хаос стройплощадки, изуродованной светотенью луны… Испугала необычная тишина. Тишина висела над недостроенным домом, над ним, над этой землей, где простирались каменные скелеты домов с черными пятнами окон-бойниц,

«Капкан!» – возникло слово, и тут же, словно зверь, вскинутый с лежки хрустом ветвей, он вскочил, рванулся в квадрат дверного проема, заметался меж стен, перегородок, увяз в нагромождении бетона, а боль в голове, жившая как бы отдельно, все разрасталась, сделалась нестерпимой и жаркой. Но остановиться Малявин не мог, страх гнал его вперед, к дальнему перемаргиванию огоньков.

Даже в такси, которое ему чудом удалось поймать на окраинной новостройке, он продолжал этот бег и, как ни силился, не мог унять дрожь и думать мог только о койке с провисшей до пола панцирной сеткой в неопрятном номере на шестерых человек. Когда таксист, этот невозмутимо-каменный армянин, похоже, насмотревшийся в ночных поездках по городу всякого, остановился у гостиницы, Малявин прилип к лобовому стеклу, опасливо вглядываясь в темно-серый монолит пятиэтажки с освещенными подъездом и прихожей. Узнав ее, эту военведовскую гостиницу с неизживным запахом гуталина, кожаных портупей и «Шипра», натужно улыбнулся. Глянул на счетчик и решил дать без сдачи из тех денег, что лежали отдельно в левом нагрудном кармане.

Но ни в левом, ни в правом, ни в брючном кармане денег не оказалось. Обшарив заново карманы, Малявин невольно выкрикнул: «Ни рубля!» – с тем неподдельным испугом, какой возникает у человека, ухватившего рукой раскаленную сковородку. А чтобы пожилой армянин не принял его, русского парня, за жлоба, за ханыгу, сдернул с руки браслет с часами. Когда протянул их, то увидел, что циферблат размят, да так сильно, что часы не были уже часами, а лишь искореженной железкой, но все же сунул их зачем-то в карман и залепетал, что завтра отыщет в автопарке, отдаст деньги. Обогнул спереди машину и на сигаретной пачке горелой спичкой – ручки с золотым пером, подаренной родным техотделом не оказалось – записал номер автомобиля.

– Отходы, ничто не надо! – заорал вдруг таксист, высунув в окно голову. В яркой подсветке фар он все разглядел и сообразил, что может оказаться свидетелем по делу об ограблении, почему и посоветовал грубовато, чтоб отряхнул хорошо плащ и брюки, а то не пустят в гостиницу. Тут же круто развернулся с визгом колес и придавил педаль акселератора к полу, споро разгоняя «Волгу» до ста километров на пустынной улице, идущей под уклон, злясь из-за пустого прогона по городу.

Разбудили Малявина голоса с мускулистыми, бодрыми нотками (такие бывают у людей после сытного завтрака в солнечный день), и сквозь дремотную тягучесть сна, еще не уяснив происшедшее, он отчетливо ощутил себя подлецом и дерьмом собачьим, у которого спрашивать: «Как же ты мог?» – бесполезно. Он лежал, натянув на голову одеяло, и очень боялся, что кто-нибудь спросит: что, мол, не встаешь, парень? Как спрашивали когда-то в пионерском лагере, когда он, восьмилетний пацанчик, обмочился в постель, похоже, застудившись на речке, и лежал до последнего, до самого завтрака, хотя понимал, что скрыть невозможно, что позор неизбежен, а все же таился в надежде на чудо. Его спрашивали много раз: «Ваня, ты заболел?.. Обидели тебя?» А он не отвечал, лежал в душной темноте, вцепившись руками в байковое одеяло. Когда раскрасневшиеся пионеровожатые с радостными возгласами оторвали от одеяла, сжался на кровати так, словно хотел превратиться в горошину, в ничто.

– Да он же об-боссался! – громко выговорила девятнадцатилетняя Наталья Сергеевна и рассмеялась, а следом пионервожатая Лилька и две шеренги пацанят, выстроенных у входа.

Они хохотали, визжали, улюлюкали, когда он в мокрых трусах и розовой линялой майке бежал вниз к воротам, потом через редкий березнячок и размытую, замусоренную луговину…

Неисполненная командировка, мытарства и различные унижения, неизбежные в такой ситуации, несравнимы с ощущением смерти, так отчетливо подступившим минувшей ночью. Само видение походило на болезнь, когда вместе с высокой температурой наваливается бред, исчезает грань между кошмаром и явью, а тело, словно изломанное, вздернутое на растяжках, закручено в тонкую жесть.

Самого замаха Малявин не видел, лишь ощутил телом, каждой его клеточкой, завопившей как бы отдельно, что сейчас жахнут по голове. Успел рукой отбить железяку. Боль запоздало проступила после второго удара, зацепившего голову и плечо, а вместе с болью возникло отчетливое: «Собьют с ног – хана».

Коренастого крепыша, что заходил слева, растопырив руки, он видел впервые, а другого, который в хинкальне назвался Аликом и теперь надвигался с трубой, узнал безошибочно. Оба смотрели в упор, не мигая, с той устоявшейся спокойной лютостью, какая бывает у придурков и палачей. Отступая вдоль бетонной стены, он нутром угадал, что им непременно нужно убить. Измолотив в кашу, они бросят тело в огромный котлован с жидким месивом на дне или траншею. Одна преграждала путь сзади. И все же он прыгнул без разбега, вывернувшись по-кошачьи. Шмякнулся на четыре конечности, вцепился пальцами, коленями, лицом в обвалованную землю, чтобы не сползти вниз.

Потом стремительно побежал, нырнул в первый же подъезд, забухал подошвами по лестничному маршу. Гулкое эхо заполнило панельный недостроенный дом и погналось следом. Лишь на самом верху он догадался нырнуть в боковой проход и затаился, припал к бетонной плите.

«Убивцы» – иначе и не назвать тех двоих – долго ходили по этажу, светили спичками, ругались, мешая русские и армянские слова. Кто-то из них запнулся о доски и присел совсем близко, принялся переобуваться, вытряхивать песок из туфли. Пока он возился, покряхтывая и бормоча что-то, Малявин лежал на бетоне, совсем не дыша.

В гостиничном номере, под одеялом, замерз от вновь пережитого страха и долго лежал на кровати, подтянув колени к груди в бездумном оцепенении, так и не приняв реальность. Ближе к обеду поднялся, перевязал носовым платком ссадину на кисти, перетряс вещи в портфеле. Прикинул, наново оглядывая заношенный спортивный костюм, запасную рубашку, плащ, что здесь, в Ереване, их не продать. А надо всего-ничего – отправить пару телеграмм с коротким, как SOS: «Срочно вышлите денег».

В огромном гулком зале почтамта с алебастровой лепниной и плакатами в духе пряничного реализма он решительно уселся за низенький стол-многогранник. Однако перьевая ручка зависла над бланком и висела до тех пор, пока грязно-фиолетовая капля не сползла на бумагу.

Деньги! Деньги с малолетства были связаны с унижением.

«Может, куртку там купишь, Ваня, хорошую… Я оставила себе двенадцать рублей на хлеб-молоко». Это он знал, но забыл умышленно, как любой двадцатилетний эгоист.

Подумал про бабу Дашу. Она умудрялась на трех сотках земли выращивать ранние овощи, чтоб себе и на продажу, выкармливала поросенка и козу и ни у кого ничего не просила – наоборот, наделяла в меру сил непутевых внуков, правнуков. И если бы помнил номер дома с высоким крыльцом за зеленым забором, то непременно перепугал бы телеграммой и погнал на дальний конец станции Дема посылать денежный перевод.

Можно бы тете Поле. Она в последние годы все чаще и чаще наведывалась к матери в Холопово. Их, похоже, роднило вдовство баб-неудачниц, когда лучше – хуже измеряется рублевой разницей в зарплате и степенью потертости зимнего пальто. Она бы послала, слов нет, но откуда у нее под рукой столько денег?

Рядом широколицый крупный мужчина, сдвинув на затылок шляпу, отсчитывал сиреневые бумажки, проговаривая тихонько: «Сорок один, сорок два…» – и, лишь отсчитав сто штук, вскинул голову, глянул в упор.

Секунда, короткий миг, когда можно встать из-за стола и, не отводя взгляда, попросить: «Выручи, дорогой! Паспорт оставлю в залог». Не отказал бы – это он угадал интуитивно, однако промедлил, спазмой горло перехватило. Мужчина сунул в боковой карман пачку денег не таясь, будто носовой платок, и пошел к выходу.

Деньги имелись у маминого сводного брата Вениамина Тимофеевича, это он помнил с первой минуты. Но дядя Веня, улыбчивый гармонист, выпивоха, заядлый рыбак, шофер с тридцатилетним стажем, возивший некогда командующего армией по Берлину, недавно на суде по разделу наследства назвал его выблядком.

Позже, когда Малявин начинал рассказывать, как клянчил деньги за рубашку, навязывая ее горничной, его непременно перебивали: «И что тут такого? С каждым случается…»

– Мне на билет требовалось пятьдесят рублей, да за гостиницу, обеды… А переводов из Уфы все нет и нет. Все совпало так мерзко! – пытался объяснить он, тараща глаза и нажимая голосом от обиды. Но его не понимали и не верили, как и он сам, что убить могут так зряшно, так просто.

Кроме того, Малявин чувствовал себя предателем.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.