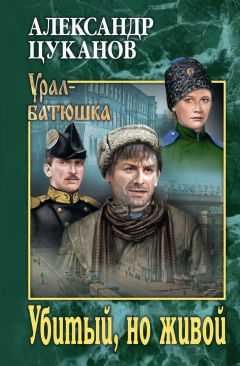

Текст книги "Убитый, но живой"

Автор книги: Александр Цуканов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)

Глава 29

Смертник

От щебенки возле путей воняло мазутом и дерьмом. Малявин лежал на животе, подвернув голову, и смотрел на шеренгу краснопогонников, милицейский взвод, суетливую толкотню офицеров возле солдат из конвойной команды, поднявших завернутое в брезент тело Петра Каурова.

Брезент посередке провис, потемнел, тонкая струйка, раздуваемая ветром, тянулась вниз, заваливалась вбок, забрызгивая кирзовые сапоги. Когда крапленые сапоги протопали мимо, он стал смотреть в дальний конец станции – туда, где светился побелкой вокзал, где люди ели бутерброды, подремывали, читали умные книжки и знать не знали ни о Смертнике, ни об этапе, лежащем в грязи.

Людей обеспокоила стрельба, они кинулись отыскивать железнодорожное начальство. Нашли задерганного усталого помошника начальника по вокзалу, которого только что проинструктировал человек в штатском с блудливыми глазами:

– Нет никаких выстрелов! Успокойте народ. Скажите: это грохочут отбойные молотки ударников пятилетки.

В Рязани загрузили этап небольшой, но пестрый: трое, осужденные на большие сроки в лагерь строгого режима, – строгачи, полтора десятка малолеток, кучка осужденных на «общак» – все больше тунеядцы, алиментщики, бакланы-хулиганы, да полдюжины подсудимых, и Малявин в том числе. Обычный этап, если бы не Смертник. Его никто еще не видел, но уже знали, что в Москве Верховный суд отклонил помиловку и теперь его везут в Ростовскую тюрьму приводить приговор в исполнение.

– Следователя замочил, – обронил кратко зэк-строгач.

– Как? – выдохнул кто-то в темном коробе «воронка».

– А вот поди и спроси у него.

Смертника поместили, как надлежало, в крайнюю камеру-купе с двумя полками и узеньким проходом, этакий «эсвэ» с зарешеченной стеной.

Малявин стоял у решетки и косил глаза в ту сторону, где находилась камера Смертника, чтобы взглянуть на него.

Слева постучали в перегородку, грубо окликнули:

– Эй, там… во втором! Ростовские ма?.. А челябинские?

Камера отмолчалась. Малявин спросил:

– Уфимский не подойдет?

– Годится. Почти земляк, плюс-минус лапоть по карте. Прыгни-ка на третью да постучи, пацан, к Смертнику. Только тихо, его пасет летеха. Спроси, чем его подогреть? Жратвы, шмоток?..

Перепрыгнул на соседнюю третью полку, осмотрелся, дождался, когда конвоир развернется спиной, и, ощущая легкий озноб, постучал костяшками пальцев в перегородку.

– Эй, там!.. – Малявин не знал, как к нему обратиться. – Тут спрашивают, не надо ли чего? Курева, еды?

– Нет, не надо ничего… Стой! – Он, похоже, сообразил, что совсем отказаться нехорошо. – Иголку бы с ниткой, штанину зашить, но вряд ли…

Прыгнул обратно, объяснил строгачам, в чем нужда у Смертника.

Долго молчали соседи, но все же иголку с ниткой нашли. Кто и как ее сохранил, пронес через множество обысков, одному черту известно. Потом передали пару хэбэшных носков. Потом – кусковой сахар в тряпичном мешке. Малявин прыгал с полки на полку, радуясь неизвестно чему, и даже пошумливал на сокамерников. Когда сказал Смертнику про сахар, он ответил: «Оставь себе. Мне теперь не до еды».

Вытащил Иван два кусочка рафинада, тесемку цветастую завязал и вернул мешочек строгачам. Сначала он хотел съесть сахар с хлебом, потому что гольная черняшка без соли и сахара жуется тяжело. Но не удержался, сунул один кусок в рот. Улегся. Рот наполнился сладкой слюной, рафинад удобнее и слаще сахарного песка, его можно долго и осторожно рассасывать, так, глядишь, изжога притупится, отхлынет. Хорош-шо!

Рядом зашумели строгачи, покатилось волной по вагону: «Глянь, вывели! Земеля, держись…»

Все прилипли к решеткам.

Пока отмыкали-замыкали, пристегивали Смертника наручниками к лейтенанту, успели его хорошо разглядеть. Под два метра, широкий в кости, ладонь – что совковая лопата, волосы темные, кучерявистые, с проседью, лицо скуластое, большой мясистый нос – крестьянское лицо без затей, можно сказать, некрасивое, если бы не улыбка. Вот чего не ожидали! Думали, выйдет бледный, злой, с глазами, опущенными к полу. А он хоть и кривовато, но улыбался, говорил простецки: «Здорово, парни!.. Ниче, прорвемся». Пожурил малолеток за бузу:

– Фраеритесь тут, а ваших годков на бойню погнали в Афганистан. Слыхали?

– Нет. Нас бы туда, мы бы им!..

– Глупыши… Да не дергай ты! – огрызнулся Смертник на лейтенанта.

Лейтенанту не повезло. Смешно и нелепо смотрелся он рядом с массивным заматерелым мужиком. В нем набралось бы вместе с сапогами и кобурой, за которую он постоянно хватался, килограммов семьдесят, не больше. И голос у него несерьезный, мальчишеский. Вагон веселился.

– Летеха, да ты, небось, в хоре поешь?.. В хоре мальчиков-онанистов.

– Ха-а, за пистолет хватается! Из рогатки стрелять научись.

– Да у него там огурец соленый…

Красный, распаренный от обиды, невозможности что-то ответить, лейтенант вел по проходу, как водили некогда барышники медведей, человека, который мог бы одним ударом его размолотить.

Четвертый месяц тянется этапная гнусь, пора бы привыкнуть, а нет, все щемит, давит от неизвестности: что там, на очередной пересылке? И сколько еще?.. А главное, есть хотелось. Перед этапом выдали по буханке белого и черного. Белый в редкость. Но и съелся он враз, незаметно. Со второй буханки Малявин не удержался, сорвал корку, и сквозь наволочку, сквозь вонь протабаченного вагона слышал кисло-сладкий запах черного хлеба. А справа все топотал, все тыкался при разворотах плечом в перегородку Смертник. Он лишь ненадолго затихал, присаживался на полку, затем вновь начинал ходить в узком проходе. Набрался смелости, тихонько постучал.

– Не спится?

– Днем дреманул, – ответил Смертник и привалился к решетке.

Малявин прижался к решетке лицом и, скосив глаза вправо, тихо вышепнул то, что вертелось на языке:

– Правда, что вы следователя убили?

В полумраке ночном один на один не получилось выговорить ему «ты».

– Нет. Только покалечил.

– А за что же?

– Над подельником измывался. Да он и не подельник, просто помогать мне напрашивался. Я не позволил, знал, что это десятериком пахнет. Так он мой текст с листовки перепечатал и стал расклеивать в городе. А на очной ставке взялся парень меня оговаривать и себя заодно. Несет про динамит, детонаторы, которые я будто бы в подвале хранил.

«Что ж ты, Толик, – говорю ему, – навыдумывал? Ведь обманывают. Ничего не уменьшат. Откажись!» Он все в пол смотрел, а тут голову поднял – лицо у него сизое, отечное, – в глаза глянул мне и говорит: «Били, дядь Петь». Рукав вздернул, а там язвины от ожогов сигаретных. Забунтовал я, да что толку… Следователь жмет меня на теракт. Я – наотрез. А он свое дудит: «Подписывай, чего тянуть. Все одно будет по-нашему». И посмеивается. Сам сытый, холеный, этакий боровичок, и сигареты курит не абы какие, а «Ростов» в твердой упаковке. Раз как-то сует: на, мол, скотина, закуривай. Как подумал, что бычками этих сигарет моего пацана пытали, затмило, хапнул я его.

– Чем?

– Рукой ударил. Челюсть сломал, да он еще о батарею башкой треснулся.

– Ну, а Верховный суд чего же?

– Глупость одна. Рассупонился, хотел… – Смертник неожиданно смолк.

– Че разбазарились? Мать вашу!.. – сердито забухтел конвойный. – Вот услышит начальник конвоя!

– Не ругайся, сынок. Мне можно. А начальник твой храпит, здесь слышно. Поди-ка скажи ему, что дяде Каурову спать мешает.

Солдат раззявился в улыбке: «Ну, ты сказанул!» Повернулся и вновь неторопко пошел по проходу, чуть покачиваясь от вагонной тряски.

– Как зовут тебя, парень?.. А меня Петром. Петром Кауровым, так-то вот. Держи пять.

Он поднял к самому стыку левую руку, но Малявин достал концом ладони лишь один из пальцев и постучал по нему. Потом они долго перешептывались. Все больше Петр Кауров расспрашивал: за что, почему, да откуда родом?

– Завтра, как поведут на оправку, встань, Ваня, лицом прямо против кормушки, гляну на тебя. Сам ничего не говори. И еще запомни… – Он выждал, когда солдат развернется, и, понизив голос, прошептал: – Город Новочеркасск, Широкова, семь, квартира двенадцать, там матушка моя живет. Хорошо запомни.

Стучат колеса, топочет по проходу конвойный, а ты хоть песни пой, хоть плачь навзрыд, ничего не изменится. Внизу подсудимые трясли мужичка, утаившего пачку махорки, буровили о лучшей доле, предстоящих судах. Поверх общего шума пробивался бойкий говорок парня, мечтавшего получить по суду «химию», от которой легко можно откупиться и загулять вволю с подружками… Под этот говор Малявин придремал. Вскинулся от свиста, ругани.

– Вагон раскачаем, начальник!

– Кончай беспредел!..

– Вскроюсь! Вскроюсь, командир! – кричал пронзительно кто-то из осужденных на строгий режим. В другом конце вагона малолетки трясли металлическую решетку, стучали кружками-ложками, орали несуразицу. Гвалт стоял неимоверный. По проходу метались сержант с лейтенантом.

Из-за тщедушного лейтенанта все и началось. Он запретил передать Смертнику кружку с чифирем. Вышло нарушение неписаных правил, уступок, наработанных десятилетиями взаимной неприязни. Строгачи отдавали последнее, обменяли добротные туфли на плитку чая, расстарались, засамоварили по высшей категории, спалив вафельное полотенце. «А тут этот паскудный летеха встрял!» – пояснял длинноволосый будущий «химик».

К строгачам подошел начальник конвоя. Этот грузный капитан в залоснившемся кителе с багрово-сизым отечным лицом, похоже, не первый год возил арестантов. Он долго и умело материл строгачей, сопровождающего, свой караул, собранный из первогодков, потом взялся препираться с зэками – и вагон поутих.

– Разрешил! – прошелестело верхом от купе к купе.

Возле тамбура капитан круто развернулся, вскинул вверх здоровенный волосатый кулак.

– И чтоб тихо, а то!..

Сержант отомкнул кормушку, солдат-первогодок, поощряемый одобрительным гулом, принял закопченную кружку с подостывшим чифирем и осторожно, чтобы не плеснуть, пронес по проходу, поставил на откинутую полку кормушки в «эсвэ» Смертника. В дребезжащей тишине кто-то не выдержал, выговорил: «У него она, может, последняя»…

Вечером, когда Малявин передавал Петру Каурову карандаш и кусок оберточной бумаги, тот шепнул: «Ночью не спи. Дело есть». Старательно не спал, отчего спать хотелось вдвойне. Хотелось курить. От самой Рязани перебивался на окурках и махорке, перемешанной с хлебными крошками, разным сором. Постучал в перегородку к строгачам.

– Земляки, одолжите хоть на закрутку.

– Шустер, падла! – хохотнули в соседнем купе, но кулечек махорки все же передали. Тот, что передавал, тут же попросил-приказал:

– Пацан, повороши торбы, шкарье нужно путячее, на чай махнем.

Пояснил Малявин, что едет седьмой этап, а те, что внизу, идут на «химию», а еще один бомж-тунеядец…

– Смертник не говорил, за что его взяли?

– Говорил. За Афганистан. Чтоб наши там не воевали.

– И на хрена он ему сдался? – искренне удивился строгач. – Да я сам бы их, гадов узкоглазых, из пулемета тра-тат-та!..

– Они бы – тебя. Японцев хотели шапками закидать, а они нам всыпали.

– Ты мне не гони! То при царе Николашке. Тогда ракет не было. Стрелять их, и баста! А мужика жаль. Такого в подельники… Эх, шухеру бы навели!

Строгач попался темный, как пивная бутылка. Малявин подумал, что призвали бы в Афганистан, поехал бы охотно. Сами ведь просят. Непонятно, зачем из-за ввода войск так надрываться?.. Но и Смертник не идиот, от него исходила могучая сила, уверенность в своей правоте.

Было за полночь, когда Петр Кауров постучал в перегородку. Солдат вскинулся, пригрозил: «Я вам постучу щас прикладом!» Оглядел грозно клетки, постоял молча, а затем снова затопал по проходу.

– Ваня, слышишь?.. Тогда бери. Прочтешь, тут же сожги.

Плясали на серой бумаге корявые буквы: «Зовут Мария Даниловна. Сразу скажешь: “Ехал Петя в саночках, купил себе пряничек”. Говори все честно. Попросишь две синие папки по Новочеркасскому восстанию. Потом сними копии и спрячь в разных местах до поры».

Он понял, что это серьезно. О Новочеркасске слыхал пацаном от запасника, преподававшего в техникуме военное дело…

Сентябрь – картофельная пора. В тот день с утра лил дождь. Староста группы ДВС-44, двадцатисемилетний дедушка Ветер и двое его приятелей, отслуживших в армии по три годочка, сидели в штабном вагончике и выпивали с военруком. Генка Удрисов отыскал Малявина в школе, где они временно квартировали, сунул десять рублей, приказал: «Чтоб литр принес! Хоть умри. Ты меня знаешь…»

Он знал. Поэтому быстро собрался и пошел вдоль деревни, а потом еще дальше – к станционному магазину, где была накануне водка по три шестьдесят две. Шлепал под дождем по грязи и проклинал ненавистного Удриса-Сосиса.

Промокший насквозь, усталый и злой, Малявин выставил на стол водку, выложил сдачу, отошел к двери. Удрисов малость замялся, но все же бормотнул:

– Надо бы налить Ваньке.

– Нет! – ответил Ветров. – Салага еще, восемнадцати нет.

– Как за водкой по дождю, так не салага, да? Скажи, Ветров, что тебе жалко.

Ветров сцепил за грудки и залепил бы хорошую плюху… Но Жердев перехватил его руку и так крепко сдавил, что могучий дедушка Ветров охнул и клешню разжал.

– Мне тоже восемнадцати не было, когда я попал в действующую под Курском. Сто грамм фронтовых, и не больше. Вместо лекарства, – оправдался военрук перед собой и всеми, наливая в стакан водку.

Пододвинул банку тушенки, хлеб. Малявина уговаривать не надо, он знал, что пока не расправится с тушенкой, не уйдет из вагончика. Сначала он не очень-то слушал военрука, а потом зацепило, взяло: отчетливо замомнился басовитый говор с украинским акцентом и как он в иные моменты отбивал такт ребром ладони на столе.

«Была поставлена задача: очистить здание заводоуправления от погромщиков. Я батальон по тревоге поднял и первым делом позвонил в учебный полк, чтобы выделили промасленных спецовок и комбинезонов. Комбинезоны прибыли, я ребят переобмундировал, дал вводную: небольшими группками проникать на территорию завода. Ребята мои пошли. Я переоделся и за ними. А там, как улей, все гудит… Одного из своих лейтенантиков спрашиваю: “Сколько тут твоих будет?” – “Десятка два есть”, – он отвечает. “Приступайте тогда, – говорю, – только насмерть не бить, не калечить”. И ребята начали…

Погромщики-забастовщики не ждали такого, ничего не поймут: “Та шо ж вы, хлопцы, делаете, та вы ж своих бьете?!” Парни работали, как положено спецназу. Тут вдруг один штатский подходит ко мне с вопросом:

– Что здесь делаете?

– Гуляем мы здесь, – отвечаю.

– Да нет, – говорит, – я вижу, что вы здесь не просто так и народ ваш слаженно действует.

– Тогда что вам нужно? – спрашиваю напрямки.

Он вытащил из пиджака удостоверение – капитан КГБ.

– А я майор Жердев. Имею задачу освободить секретаря обкома Басова.

– Ну, отлично! – говорит. – Пойдемте, я как раз при нем.

Пробрались мы в помещение парткома. Партком и профком тогда рядом были, на третьем этаже, где все руководство забаррикадировалось. Зашел я в кабинет, а Басов сидит в кресле… Сидит как амеба. “Господи, – думаю, – это не приведи что (я-то в войну насмотрелся), как же он командовать будет? Если, как баба побитая, ни на что не реагирует от страха”. Подошел я к нему, доложил:

– Товарищ секретарь, имею приказ вывести вас из здания заводоуправления. Вот чистый комбинезон, необходимо переодеться.

Он молча в пол глядел, а тут вдруг вскинулся:

– Я не Керенский, я от своего народа прятаться не буду!

Говорю тогда заводскому начальству: «Как-нибудь уговорите его, я не мастак. Через разъяренную толпу иначе вести невозможно, мои ребята не помогут».

Уговорили его. Задами обошли народ и через пролом – к машине. Там секретарь горкома встречает, изогнулся, как вопросительный знак, и восторженно: “Здравствуйте, Александр Васильевич!” Басов не взглянул на него, шлепнулся на сиденье, буркнул шоферу: “Пшел!” С тем и подались.

А мне вскоре новую задачу поставили: освободить здание милиции на улице Московской, в самом центре. Я, как приехали, первым делом позвонил директору «Военторга», чтоб выделил штатских костюмов штук двести. Привезли их нам, да не все подошли, мелковаты.

Подъехали мы к горотделу, оцепили. Мои ребята в штатском внутрь пошли. Я им объяснил: начнут убегать, никого не задерживать, нехай рысят. Наша задача – очистить здание. А ребята азартные, стали работать – только дай! – и штабелями их складывать. Им уже дорогу освободили, а они мечутся там внутри… Як выключали, спрашиваете? Та отсюда вдоль затылка, вниз по шее, скользящим по почкам, носком сапога по голени, по костяшке – и того хватает.

Я ж тем временем пошел во двор, глянуть, что там творится. Вижу, в слуховое окно милиционер выглядывает.

– Как вы там? – спрашиваю.

– Спасибо, – отвечает, – живы пока. Жарко здесь дюже, крыша за день накалилась. Тут солдатик у нас, голову ему пробили, помощь нужна, а воды нет.

– Держитесь, – говорю, – идем уже.

Очистили мы горотдел, стали мои ребята двойным оцеплением, а тут одна баба – откуда только взялась?! Как начала орать этак истерично: “А-а-а, гады! В этой милиции сыночка моего убили, а-а-а! Пусть и меня тут убьют! А-а-а!..” Аж пена изо рта. Народ, смотрю, заводится вокруг. Обстановка накаляется. Тут как раз танки по Московской пустили. И вот танк як!.. Холостым! Но стекла полетели в домах. Я фронт прошел, и то дрогнул. Баба оравшая, смотрю, куда делась? А она, як ужака, под ногами у моих десантников и мигом к стеночке притулилась.

Следом слышу: вроде стреляют. Толпа хлынула прямо по Московской. Как стадо! Знаете, это самое страшное зрелище, когда ломится обезумевшая толпа. Один пожилой мужик подбежал ко мне – я в форме стоял с орденской колодкой на груди. Подбежал и кричит: “Майор, ты ж воевал, народ защищал, а теперь расстреливаешь!” Я ему: “Пошел на… паникер! Не могут у нас в стране по людям стрелять”.

Взял я взвод солдат, за себя заместителя оставил, и двинули мы на площадь к горисполкому. И вот слушайте дальше, что я там увидал.

Будут говорить про сотни убитых и раненых, не верьте. Я там первым оказался, кто мог трезво и здраво оценить обстановку. Тут еще, знаете, такая штука происходит, что от страха человек может увидеть много больше того, что есть, потому что равнодушно смотреть на такое нельзя. Там было человек двадцать пять по всей площади, ну, самое многое – тридцать побитых. Кто не двигался, так лежал в луже крови, кто пытался отползти… Но не больше тридцати, я вам это без брехни говорю».

Все молчали, ошарашенные невиданной откровенностью военрука, и не могли не поверить ему.

Малявин заново пропустил через себя слово «спецназ» и другие потаенные разговоры о Новочеркасске, но не отстраненно, а наяву, и даже представил, как, таясь в ночной темноте, клеил листовки бывший забастовщик Петр Кауров, поэтому и молчал слишком долго. Когда солдат в двадцатый или сотый раз развернулся и зашагал в противоположный конец, стукнул тихонько в перегородку, сказал:

– Готово. Сжег.

– Адрес помнишь?

– Да. Не забуду теперь.

– Боязно?

– Да… Но я схожу! Схожу.

Петр Кауров выждал, пока развернется солдат.

– Мне больше некому. Четыре месяца в одиночке. Теперь снова запрут, а потом лоб зеленкой помажут, и хана. Ты хоть сохрани. Пусть не скоро, но время придет. Придет. Я помиловку из-за этого писал. Я ведь всех знаю, кто тогда пострадал, кого по суду приговорили к расстрелу, потому что списывался, встречался… Им избавиться от меня нужно быстрей.

Когда солдат приближался, он делал вид, что спит, оперевшись плечом на решетку. Но караульный вдруг остановился и ткнул меня углом приклада.

– Смотри, гад, добазаришься!

– Закурить спросил. Че, нельзя, да?!

– Нет, не положено.

– Ну, дай тогда закурить.

– Не положено.

– У-у, жлобина! Сыскарь долбаный!

– Сержанта позову, получишь тогда! – пригрозил солдат, искренне веря, что сержант может все.

– Иди, буди. Он тебе же навесит. Салабон, мотню-то хоть застегни.

Солдат дернулся рукой к ширинке, а когда понял, что его прикололи – обиделся. Круглое светлое личико у белобрысого солдатика-первогодка пошло пятнами, и он решил, что он подкараулит зэка в тамбуре, чтобы садануть сапогом в копчик.

– Ходи себе кроликом и не вякай, – буркнул Иван.

– Ну!.. Ну, доходяга, схлопочешь утром!

Затопал обиженно по проходу.

– У блатных, что ли, нахватался? – укорил из-за перегородки Смертник. – Ты с них не рисуй, у них другая жизнь, другие песни. Они всегда в стае. Ты, Ваня, будь крепким мужиком и на рожон зря не лезь

– Молчать! Я кому сказал?! – снова прицепился круглолицый солдатик, страшно выпучив глаза.

– Сынок, на кого орешь?! Ты что, не понимаешь?.. Вот появится начальство – ори. А сейчас незачем. Дай-ка лучше мне закурить.

Солдат вздохнул, как бы выпуская из себя пар, полез за сигаретами. Сунул две штуки. «Может, спичек?» – спросил, глядя с нескрываемым сочувствием на Смертника, стыдясь за свой крик.

Петр Кауров верхом передал сигарету. Сказал:

– Покури да подумай. Хорошо подумай. Мне шестьдесят второй год всю жизнь изломал, но за дело. Мы тогда верили искренне, что забастовку поддержит весь Новочеркасск, вся страна. И тогда!..

Он умолк. Что-то не выговаривалось. Он сам, похоже, не понимал этого «и тогда!».

Выгружали из вагонзака на перрон ранним утром с нервной озлобленностью. Принимал встречный конвой во главе с прапорщиком, который щедр оказался на тычки и матерщину. Заспорил яростно с лейтенантом, не желавшим нарушать какую-то инструкцию.

Этап расставили по двое и повели вдоль состава, преграждавшего путь. Но вскоре поворотили назад. Запыхавшийся прапорщик, топоча яловыми сапожищами, прорысил в голову колонны.

– Сажай всех! Сажай! – орал он и попутно поносил всяко-разно железнодорожное начальство. Конвой окриками и пинками взялся сажать арестованных на раскисший снег.

Остался стоять лишь Смертник.

Лейтенант, срываясь на дискант, кричал: «Сесть! Кому сказано?!» Дергал вниз за наручники.

Но Кауров словно не слышал, не замечал этих подергиваний, спокойно и непоколебимо стоял, возвышаясь над всеми.

Подскочил прапорщик.

– Ты что… гад?! Сесть!

– Пошел ты!.. – буркнул Смертник и даже не шевельнулся.

Он знал, что эти запахи, перрон, вокзал вдали, подсвеченный фонарями, гудки маневрового тепловоза – все в последний раз. Ему стало досадно, что разные сявки орут, дергают, не дают постоять спокойно, хлебнуть воздух раздышливо, полной грудью.

– Ах ты!.. – Прапорщик заозирался по сторонам, наливаясь дурнотной краснотой. Выхватил пистолет. – Сесть! Считаю до трех…

– Стреляй сразу!

Прапорщик пистолетом потыкал, но даже предохранитель не стронул, духу не хватило стрельнуть в упор и не имел права, однако, войдя в раж, не мог отступить.

– Ниче, со мной не поиграисся… Щас штыками посадим! Никитенко, Сафаров, ко мне! – заорал прапорщик басисто, натренированно.

Рядом резко гуднул электровоз, лязгнули сцепки. Все повернулись на грохот, невольно отстраняясь от состава, преграждавшего путь. И в тот же миг заверещал пронзительно лейтенант.

Смертник Кауров уцепил его левой рукой за мотню, а правой за китель у горла и взметнул в воздух, как тряпичную куклу. Сшиб прапорщика. Сшиб набегавших следом солдат, действуя словно пращой.

Солдат, стоявший в голове колонны, передернул затвор, вскинул к плечу автомат, но сухолицый маленький строгач швырнул в него кружку с выдохом горловым: «хх-га-а!» Солдат дернулся, мазнул и вторично выстрелить не успел. Смертник сшиб его ногами и побежал через пути в сторону грузовой станции, вскинув на спину оглоушенного лейтенанта.

Капитан – начальник конвоя – бежал от воронка и орал:

– Огонь! Огонь по ногам!

Запоздало ударили выстрелы из хвоста колонны. Капитан вместе с солдатами, действовавшими прикладами, сшибал строгачей и тех, кто вскочил вместе с ними, на землю лицом вниз.

Припав на одно колено, стрелял из пистолета прапорщик, выцеливая ноги бегущего, но мазал раз за разом, как все остальные стрелки. Пули с визгом рикошетили от бетонных шпал, взрыхляли щебенку, а Смертник все бежал и бежал.

Первогодок солдат-проводник держал замерзшие руки в карманах, когда овчарка мощно дернулась за убегавшим, поэтому на ногах не устоял. Упал, растерялся. Ему бы подтянуть свободной рукой овчарку, отстегнуть карабинчик, а он взялся распутывать тугой петлей захлестнувшийся поводок. Овчарка рвалась вперед, тащила его за собой.

Вдруг Смертник упал. Упал прямо на путях. А сзади накатывал грузовой состав.

– Порежет! – взвизгнул кто-то.

Стрельба прекратилась.

– Сафаров, за мной! – скомандовал прапорщик.

Обросший жирком, пузатый, бежал он тяжело, медленно. Но, опережая обоих, понеслась стелющимся наметом овчарка, охлестывая себя поводком.

Оставалось всего ничего, метров тридцать, когда машинист включил экстренное торможение, и состав заскрежетал, завизжал оглушительно, притирая к рельсам тысячетонную громаду.

Был шанс кинуть лейтенанта на рельсы и освободиться от груза. Но всего на секунду промедлил Кауров, пожалел. Не смог охранникам уподобиться. Встал. Вскинул на плечо лейтенанта. Вагоны медленно проползали мимо. Еще можно прыгнуть с разбегу… «Видно, заметил, выстрелы услыхал», – подумал про машиниста и заодно про свой последний шанс.

Овчарку за грохотом не услыхал. Она мощно ударила с лету в плечо, прокусила телогрейку до мякоти. Повалился, зная по опыту лагерному, что избавиться можно, лишь подмяв эту сволочь под себя. Озверев от боли в прокушенной ноге, поймал овчарку всей пятерней за брюшину, загреб под себя, давя ее грудью, локтями, коленями. Затем впился зубами в загривок возле уха.

Сафаров, подбежавший первым, старался ударить прикладом по затылку, но поскользнулся и ударил по спине. Смертник вскочил – окровавленный, страшный и такой огромный, что малорослому солдату Сафарову он показался с двухэтажный дом, что еще миг – и он сомнет, раздавит. Поэтому отпрянул назад, прикрываясь, как щитом, автоматом.

Но следом уже набегал прапорщик. Не обращая внимания на поднятую вверх руку и возглас «сдаюсь», – он выстрелил метров с восьми и давил, давил на курок, пока боек не защелкал вхолостую. А Смертник все стоял, лишь руки обвисли. И смотрел в упор, не мигая.

– Дай сюда! – взвыл прапорщик.

Хапнул у Сафарова автомат. Всадил штык до упора и стоял, стараясь отдыхшаться, даже не пытаясь выдернуть штык, пока не набежали солдаты и милиционеры.

Светало. Но электричество, ставшее ненужным, продолжало гореть. Малявин приподнялся на локтях, чтобы получше разглядеть суетню возле Каурова, и получил сапогом по спине. От щебенки воняло мазутом и дерьмом, светился вдали побелкой вокзал, где люди ели бутерброды, подремывали, читали разные книжки и не знали ни о Смертнике, ни про него, шептавшего: «Новочеркасск. Широкова, семь, квартира двенадцать… Ехал Петя в саночках, купил себе пряничек. Мария Даниловна…»

По одному вздергивали с земли и прогоняли сквозь строй. Потом били, когда водили на шмон и со шмона. Особенно люто били строгачей. Их отправили в карцер. Об этом Малявину прокричал в переходе ростовский строгач Чача, с ним переговаривались, лежа на верхних полках в вагонзаке. После одного из ударов дубинкой по голове он на время оглох, ничего не соображал. Когда подсунули бумагу с отпечатанным текстом, подписал, не читая. Ему грозили, что-то требовал желтолицый морщинистый майор, а он лишь кивал, как китайский болванчик, и думал: «Кончится это свинство когда-нибудь или нет?»

Потом… Потом много было разных «потом», когда Малявин падал, вставал, умирал, перерождался, ломался, но не мог лишь забыть: «Две синие папочки. Расстрел в Новочеркасске. Широкова, семь, квартира двенадцать».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.