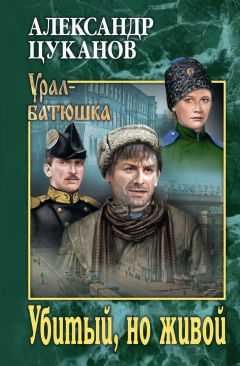

Текст книги "Убитый, но живой"

Автор книги: Александр Цуканов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)

Глава 19

Шабашка

За две мартовские недели, прожитых Иваном Малявиным в Армении, весна докатилась до Урала, изменила город, улицы и людей: они не прятали в воротники посеревшие за зиму лица, чаще улыбались с пугливой радостью. А снег, подтаявший днем на солнце, хрустел, будто битое стекло, и слыщалось Малявину что-то озорное, веселое в этом похрустывании, пока он шел от автобуса к проходной.

С привычной настороженностью сдал пропуск и зашагал по длинным подземным переходам, особенно мрачным после яркого солнца, потом вдоль корпусов, цехами, где сновали электрокары со стопками поддонов, суетились наладчики, операторы, вгоняя в привычный ритм остывшие за ночь станки, чтобы вновь, как вчера и позавчера, строгать, шлифовать и резать сырой металл. Он даже сделал петлю, чтоб пройти через свой участок и услышать: «Как съездил?» Но знакомые бросали на ходу: «Привет, Ваня!» – словно никуда не уезжал, словно могут отлично обходиться без него, давая повседневный план.

В техотделе нестареющий и словно бы вечный технолог Лямкин спросил:

– Как же ты сподобился, Ваня?

А он не мог сообразить, хвалит Лямкин или же укоряет, отчего сразу прохватило страхом, будто мазнули грязной ладонью по лицу. Сапсегов и вовсе ничего не сказал, молча протянул руку.

Расспрашивать стали про магазины, и Малявин поначалу неохотно, а затем увлекшись, взялся пояснять, что в Ереване всюду колбаса трех-четырех сортов, отборная говядина, свинина и масло настоящее, сливочное. Инженеры недоверчиво переспрашивали: «Что, прямо-таки свободно?» Искренне удивлялись, обвыкнув стоять в очередях, а затем брать, что останется.

И как всегда возник спор, начавшись с простейшего: почему у них всего навалом, а у нас шиш на полках ночевал? Под него молодой технолог Зверев, которого все звали Витенькой, взялся рассказывать анекдот про новую породу коров с пятнадцатью сиськами… Его взялся укорять сухонький, маленький, но весьма едкий технолог Теплов:

– Вы, Витенька, эгоист. А наши руководители страны думают еще и об окраинах – это стратегия партии. Приграничные районы нельзя ни в чем ущемлять.

– Пустить бы вас, Теплов, с этой стратегией вечером по магазинам! – откликнулась из своего угла Елена Павловна.

– Браво! – хохотнул Витенька. – Умеете вы лекторов в лужу сажать.

– Вы что, с голоду пухнете? Есть вам нечего? – неожиданно вскинулся Лямкин.

А Ваня все ждал, что хоть кто-то спросит про компрессоры. Ждал, что вызовут к Бойченко или главному механику, начнут узнавать подробности, хвалить, а он объяснит подробно, как непросто было, как обманули его… Обрадовался, когда вызвали на следующий день к начальнику цеха Кипчакову.

Объяснил, как и откуда отправлены компрессорные установки, номера вагонов, нажимая на то, что сам проследил за отправкой на станции Ереван-Сортировочная и вынужден был платить за это из собственного кармана…

– А кто заставлял тебя, кто?.. И что ты там еще натворил?

– Так ведь иначе…

– Не темни! Был у меня следователь. Так что выкладывай начистоту.

Малявин по голосу почувствовал, что Кипчаков все для себя решил, но попытался объяснить, что не знал и не предполагал, какой груз в этом ящике, иначе не поперся бы с ним через досмотр. Ему очень хотелось, чтобы начальник цеха поверил, и нажимал на свое: «Я же не виноват». Но кипчаковская ухмылка и глаза в полприщура объяснили больше, чем любые слова.

Охлестнутый до красноты обидой, буркнул:

– Да пропади они пропадом!

Резко развернулся и пошел к выходу, а то, что Кипчаков не обругал, не остановил, подчеркивало полный разрыв, когда можно спастись лишь заявлением «по собственному желанию».

Начальник техбюро Ситников порвал заявление, выбросил в корзину и так энергично выскочил из-за стола, будто собирался кинуться в драку.

– У-у, кипяток чертов! Ну и!.. – Он не закончил фразу, все и без того было ясно. – Выбрось, Иван, эту дурь из головы! Ты ведь Кипчакова не знаешь. – И чуть было не брякнул, что сам подавал заявление на увольнение дважды, но осекся, решил, что с Малявиным надо говорить по-другому. Так до конца и не отрешившись от множества звонков, неполадок, разной цифири, спросил: – Ты вроде вез что-то недозволенное?

– Так попросил мужик с «Армпроммаша», вот я и лопухнулся. Да и как откажешь? – начал объяснять Малявин, но пронзительно заверещал внутризаводской телефон.

Вызвали Владимира Исаевича, как всегда в объединении, срочно к большому начальству.

Умчался Ситников «закрывать очередную амбразуру», как определила сразу Елена Павловна, а Малявин, мучимый недосказанностью и неопределенностью всей ситуации, спустился в цех. Отыскал Лунину. Ольга Петровна плотно работала вторую неделю с американскими шеф-монтажниками, с улыбчивыми парнями в ярко-желтых комбинезонах. К ней не подступиться. Постоял, посмотрел на ладную, спорую работу наладчиков, пытавшихся довести до ума автолинию «Маховик» на партии литых заготовок, вручную подработанных на наждаках до приемлемого допуска, и прошел на свой участок, где долго не мог уяснить, чего хочет от него сменный мастер.

Отсюда, издалека, ереванская история казалась нелепой, лживой, и он понял к вечеру, что объяснить ничего невозможно.

Утром позвонил в цех «эм-семнадцать» Ситникову по телефону-автомату. Сказал без раздумий и грубовато, что заявление на столе, что на работу он больше не выйдет.

– Болван! – ответил Владимир Исаевич. – Если невмоготу, возьми отпуск. Перемелется, потом видно будет.

– Чего уж тянуть. Получу расчет – часть долгов верну.

– Подожди, Иван, подожди. Поговори-ка с Ольгой Петровной…

– Ваня, прошу тебя, обдумай… – Помолчала, подыскивая верные слова, и Малявин, словно испугавшись, что она их найдет, опустил трубку, которая долго еще взывала:

– Подожди, Ваня, подожди…

Центр Уфы находился на самой пуповине большой материковой возвышенности, обжатой с двух сторон речками, поэтому сверху, с самолета, город напоминал огромный корабль с просевшей в воду кормой. Улочки от центра растекались под уклон, и по ним накатисто шагать и прикидывать по-пацански смело: мол, ничего, выкручусь. До суда оставалась пара месяцев, а проезд туда в две сотни рублей, да адвокату, три сотни на штраф, как рассказывал следователь. А еще сотню срочно Агляму, двести рублей – Ситникову. Получалось девятьсот рублей. «Почти тыща!» – напугал себя Малявин, потому что денег таких никогда не имел. В долг никто не даст, в этом он был стопроцентно уверен. Оставалось украсть…

Малявин заозирался по сторонам, будто собирался грабить сию же минуту, и начал прокручивать разные неожиданные ситуации с забытым в электричке дипломатом с деньгами или подвыпившим мужичком в ресторане. А еще проще – в пивном ларьке…

Он оглядел собственное отражение в витрине промтоварного магазина, сдвинул на глаза кроличью шапку, поднял воротник демисезонного пальто с надставленными рукавами и попытался изобразить лицом что-то угрожающе-страшное, но не получилось. Да он и без того понимал, интуитивно угадывал, что для кражи нужна сноровка, наглость, а главное – безжалостность, чем не обладал, сколько б ни хорохорился.

«Работу денежную! Я пахал бы день и ночь…» Он поджал плечи, напряг живот, словно взваливал уже на плечи мешок с мукой, а через несколько шагов напряг руки, спину, представил полные носилки с раствором. Малявин ускорил шаг, он уже почти бежал к остановке, чтобы ехать к Толяну – нижегородскому грузчику, которому так и не удалось сорвать с него задарма бутылку водки… Два года назад. «Нет, даже чуть меньше», – поправил себя Малявин. А казалось, очень давно. Он потерял работу и тяготился от безденежья. И вдруг в пустом громыхающем автобусе подвернулся школьный приятель Киря и кинулся обниматься. А его старший брат Толян, похожий на дубовый клин, не обносил взглядом, как случалось раньше, а первым протянул руку-лопату с простецким: привет, Ванька! Он с семнадцати лет работал профессиональным грузчиком на мелькомбинате.

– Можно бы к нам в бригаду, бабки у нас приличные. Но мы в иной день по два вагона перекидываем… На каждого! – пояснил Толян и мазнул взглядом по мосластой фигуре, худому лицу. – Ты, парень, не потянешь.

– Я не потяну? – обиделся Малявин. – Хочешь, поспорим?

– Брось, Ванька, не пыли, я весной день у них отпахал, а потом трое суток пластом лежал, – взялся урезонивать Кирилл, чем только еще больше раззадорил Малявина.

– Да ты держи пятерню. На литр водки! Боишься, что ль? – совал он ладошку, потому как завелся и остановиться не мог.

Толян ладонь ухватил и сдавил так, что Малявин затанцевал на месте.

– Ладно, приезжай, – согласился Толян и расхохотался громко, беззастенчиво: – Я на дармовщину водки выпью.

Никогда Иван не ходил под мешком, и поэтому первая пятидесятка, упавшая с транспортера на холку, чуть не повалила, едва дотащил до спускного желоба. Пожалел, что ввязался, что напрасно подшлемник и куртку в муке испачкал, но про себя решил как-нибудь дотерпеть до перекура, чтоб не стать перед всеми посмешищем. Мешков через десять немного приноровился, а грузчики хоть и подшучивали, но раз и другой показали, как правильно ловить на плечо мешок. На зубах, мокрый, как мышь, с трясущимися от перенапряжения руками до обеда все же дотянул, но в столовую не пошел, упал на скамейку в раздевалке, не решаясь при всех сказать Толяну, что на этом шабаш.

А сразу после обеда мастер объявил, что вагонной подачи больше не будет…

Через неделю вспоминал Малявин с некоторым удивлением об этом, помалкивал, не рассказывал, как разламывался по утрам и негнущимися пальцами натягивал носки, а пальцы горели, словно облитые кипятком. Таскал мешки с мужиками на равных, черед свой не пропускал, не хитрил, как иные новички. Вот только бросать с головы на двенадцатый ряд у Ивана не получалось, приходилось под ноги два мешка подбивать. Стали его вскоре на мелькомбинате звать простецки: Ванька-грузчик.

Затем насобачился кидать семидесятку, мешки с гречневой крупой – под самый верх в крытом вагоне. Лишь водку пить на равных стаканами у него не получалось, за что его не укоряли, говорили: ты, главное, червонец в получку отстегивай и не канючь. Он и не жалел, триста пятьдесят рублей в месяц получил и квиток всем знакомым показывал, напрашиваясь на удивленное: «Вот это да, мужик!»

Но что-то томило его, не давало покоя, в перекуры заводил разговор об институте, что надо бы поступить, пока не поздно.

– И на хрена он тебе сдался? – искренне удивлялся грузчик Серега по прозвищу Кот. – Ты теперь вдвое против любого инженеришки получаешь!

А он толком объяснить не мог, говорил, что диплом всегда пригодится, что иной главный инженер не меньше получает, его на машине возят, и ходит он в белой рубашечке.

– Пацан ты, Ванька! – с неожиданной резкостью выговорил Толян. – Чтоб главным или директором стать, надо десяток толстых задниц вылизать и партбилетом обзавестись.

– Ну и что такого, можно и в партию вступить…

– Во-о, а потом закладывать друганов начнешь, да?!

Малявин не сообразил, что ответить, отмолчался, но искоса брошенный взгляд запомнился, и простоты в отношениях не стало.

Грузчиков нашел в раздевалке, они играли в домино «на вылет».

– Простой, Малява, простой! Третий день нет вагонов, – объяснил Толян под дурашливый гомон, хлопки по плечам, шутливый матерок.

Он и без того углядел, сообразил, что ничего здесь не светит с подработкой, и поскучнел.

– Погоди, Ванюха, сейчас портвейна принесут. Трепанешь нам что-нибудь веселое…

Ему льстило внимание и само приглашение, но знал, что такая пьянка от безделья со злым матерным привкусом может раскрутиться с заемами денег на несколько дней, поэтому заторопился, пообещал зайти, чтоб выпить по-настоящему.

– Его внизу черная «Волга» ждет, – не удержался, подколол Серега Кот, старожил в бригаде грузчиков. – Ему с работягами западло.

Малявин даже не огрызнулся, не заспорил, как тяжеленные бочки, катал он свое: где взять денег?..

Из припойменной низины, отгороженной от реки дамбой, рейсовый автобус медленно катил к центру. Сбоку мелькали разномастные домики пригорода, дощатые заборы, проулки с грязными лужами, а в одном из них девка, как и сто лет назад, несла на коромысле ведра с водой и размашисто покачивала бедрами. Валялись остовы рассыхающихся лодок, ставших ненужными на обезрыбевшей реке. Курил махорочную закрутку на солнечной стороне у дома старик в ушанке, которому не суждено поймать золотую рыбку среди радужных нефтяных разводов. Обочиной шли гуськом три смешные тетки. Смешные тем, что две дородные тетки несли по маленькой сумке, а последняя, маленькая, как синичка, тащила на спине большой мешок.

Остался сзади пригород, автобус полез в гору к старому центру с его Коммунистической, Революционной и прочими обезличенными улицами, домами, памятниками. И лишь Крестовоздвиженская церковь с ободранным куполом, без креста, колоколов, убранства, но приметная отовсюду, нарушала стандартную убогость городской застройки. Плохой ли, хороший, но это был русский город, бережно зачатый русскими людьми, и он имел свое неповторимое лицо, хоть и назывался Уфой.

Даже без креста и позолоты церковь манила, притягивала взоры людей, и с этим ничего не смогли сделать. Как и с запахом кондитерской фабрики, которую старожилы до сих пор прозывали вульфовской, пусть давно числился в нежитях добропорядочный немец, что построил ее рядом с церковью из отличного красного кирпича, чтоб приманивал сладкий запах и рот наполнялся тягучей слюной, напоминая о празднике.

О кондитерской фабрике Малявин помнил, не забывал, но не хотел просить, унижаться, перед давним знакомым отца. Зашел на всякий случай – только узнать…

– Мне бы работу. Аккордно. Нужда большая, – торопил Иван, подстегивал разговор с заместителем директора кондитерской фабрики Еськовым, потому что больше всего опасался вопроса: «А что же Аркадий?»

Вспоминать последнее расставание с отцом ему стыдно. Однако деваться некуда. Старательно отвечал на вопросы Еськова, который за последние пять лет разбух, налился свекольной, нездоровой краснотой.

– Что случилось у тебя? – с грубоватой прямизной спросил Еськов, тяготясь разговором.

– Да вышло нескладно с командировкой в Ереван… В долги влез, – ответил Иван, не решаясь быть до конца откровенным.

У Еськова дрогнули, скривились губы, он подумал что-то свое, видимо, нехорошее.

– Работа есть. Весна. Покраски много. В реммастерских нужно вторую дверь, что с торца, кирпичом заложить, ну и поштукатурить. Сможешь?

Иван лишь кивнул, чтоб не выдать голосом возникшую радость и одновременно испуг перед незнакомой работой, людьми и всем тем, что легко придумывается в двадцать два года.

Потом неторопливо и долго ходил по территории фабрики с молодым инженером по строительству, знавшим только теорию, что Малявин сообразил и, огрубляя для солидности голос, беззастенчиво диктовал, какой инструмент и материалы потребуются, чтобы назавтра приступить к ремонту.

– Бадью, главное, не забудь, – напомнил перед уходом Малявин, как и следует опытному мастеру, озабоченному предстоящей работой.

Было часа два пополудни, когда вышел за ворота фабрики на тихую улочку, которая одним концом упиралась в ворота, а другим – в Нагорный спуск, вымощенный булыжником. Постоял, приходя в себя, радуясь яркому солнцу, апрельскому дню, первому без холодного резкого ветра, воробьиному гомону, ласковому солнышку, и вдруг захотелось ему заблажить озорно, выкрикивая несуразицу. И Бог его знает, чего хотелось ему еще, только напрочь не верилось в плохое.

– Ниче, Ванька, все будет абгемахт! – повторил он отцово присловье и покатился под гору к железной дороге. Подумалось: вот бы на пару с отцом! Но где его отыскать? И кто в том и сем виноват, попробуй-ка разберись, то мать жалко, а теперь отца, непутевого Цукана, и только себя не жаль, потому что враз утвердился: не пропаду!

С покраской и кирпичными работами дело шло покладисто, но как только понадобилось штукатурить проем, тут хоть плачь. Много раз видел, как штукатуры делают наброс, а потом ровняют полутеркой, и маленькой теркой по кругу, по кругу, смачивая водой, и любо-дорого посмотреть. У него же раствор не хотел держаться, отваливался, оползал. Много раз мешал-перемешивал, густоту разную делал, менял пропорции, а не держится. Чтоб не заметили начальники, дождался Иван второй смены и начал раствор, словно тесто, руками мазать на стену, а уж затем – полутеркой. Так к ночи и одолел стенку с обоих сторон. А утром пораньше жиденьким раствором с теркой прошелся – и вроде бы ничего, вполне прилично стала смотреться стена.

Даже в майские праздники малярничал Иван часов по двенадцать. Оставалось продрать железными щетками крышу на конторе перед покраской да отмостку бетонную обновить… Однако пришла повестка с вызовом в суд – надо, не раздумывая, брать билет на Ереван, чтоб покончить раз и навсегда со всей этой корявой историей.

В кабинет к Еськову идти не решился. С утра, докрашивая складские ворота, все поглядывал, ждал, когда Еськов появится во дворе. А потом сбивчиво, торопливо стал объяснять про Ереван, суд, и как ему позарез нужны деньги.

– Нельзя ли по нарядам?

– Можно. Но тогда потеряешь сорок процентов аккордных… Сколько нужно тебе?

– Рублей бы триста.

Еськов сунулся в карман, словно речь шла о трешнице. Вытащил бумажник и, вроде бы не считая, скользнул пальцами, выхватил ровно дюжину четвертаков. Подавая деньги, глянул пристально и вдруг хохотнул, выговорил:

– А ты, похоже, в папашу. Спокойно жить не можешь?..

– Я, как получу по нарядам, сразу отдам, – заторопился Малявин, старательно улыбаясь.

– Ладно. Куда ж ты денешься, – пробурчал Еськов и пошел к конторе медведем, горбатя большую жирную спину и косолапо расставляя ноги, обутые в добротные полуботинки на толстой микропористой подошве.

Глава 20

Лиза-Луиза-Елизавета

Не всем дано понять, с чего начинается подспудное влечение к женщине с безудержным и ненасытным: «Я хочу тебя…» И те неприметно значимые мелочи, от цвета глаз до запаха подмышек, тот набор ощущений, чаще всего подсознательных, из коих вырастает порывистое: «Я люблю тебя!..» Что Иван всегда боялся произнести, словно запретное заклятие волхва, опасаясь, что это еще не любовь, а только страсть неудовлетворенная. Он верил, вот-вот возникнет нечто огромное, что сразу поймется, почувствуется безошибочно, и тогда непременно скажет, скажет без обмана.

Этот внутренний голос спасал, как казалось, от истерик, слез, отмщений и позволял на вопрос: «Что ж мне, делать аборт?» – отвечал безжалостно: «Делай», – оправдываясь тем, что не клялся в любви, ничего не обещал. И ничего, кроме грусти, жалости, а иногда раздражения, что девушка снова и снова встречает в электричке, у твоих же приятелей, а они удивляются: ведь такая классная баба! А ты…

А Ваня не мог им объяснить, что давно придумал другую, которую непременно полюбит и тогда непременно женится. Поначалу он думал простодушно, что в основе лежит плотское наслаждение, которое перерастает в любовь, и поэтому тянул в постель кого надо и не надо. Его манежили, обманывали, цепляли на крючок с единственной лишь целью показывать другим и говорить: а это мой…

И лишь одна взялась учить, как надо и не надо, как можно поймать кайф, удовольствие, радость, и если невозможно достичь блаженства, то к этому нужно стремиться, поясняла Татьяна. Замужняя женщина готовилась к близости, как весталка готовится к священнодействию, и если выпадал трудный день, то встречу переносила, чтобы не испортить усталостью, плохим настроением взаимную страсть. Азартная партнерша, познавшая до тонкостей свое: «А-ааааа-ах, как мне хорошо!» – она вела игру, а он подчинялся.

– А дальше-то что? – спросил однажды у Татьяны, чем обескуражил ее, разозлил.

– Неужели мало этого? Дурачок!

У нее слов недостало, не нашлось, чтобы выразить все «это».

– Тебе бы еще негра вот с та-аким… – И он показал, чтоб ее уязвить.

– Болван! Можно и с «та-аким» оставаться худшим болваном, чем ты!

Тот случай, когда женщина бросила его решительно и строго, потому что он «не понимал». Все попытки сблизиться вновь пресекала безжалостно, и Ваня страдал. Страдал в большей мере телесно, потому что теперь любой суп казался ему пресным. После чего он запутался окончательно…

В тот майский богатый на солнце и яркие краски день Ваня приехал в аэропорт за три часа до вылета. И вот маялся. Вспомнил дедушку Тимофея Изотиковича, его привычный жест и привычное: «Раньше мы по гудкам паровозным часы сверяли…»

Ему не стоялось, не сиделось, не курилось, в голове торчало одно судебное разбирательство. Он шастал взад-вперед по аэропорту, помахивал портфелем и в пятый или шестой раз перепроверял билет, паспорт, повестку с вызовом в суд 16 мая к 9.00. Одновременно прокручивал в голове, как и что скажет на суде, потому что все тщательно продумал за эти два месяца, а речь свою записал на бумажку и решил, что они обязаны понять…

И вдруг Она! Для одних – Луиза и Елизавета, для других – Лиза-подлиза, а для него – Лизка, родная душа. В цветастом батнике, джинсах, белых босоножках на толстой литой платформе, с распущенными волосами, она стояла одна возле буфетной стойки, и до нее было шагов пятьдесят, но как их преодолеть, когда в кармане повестка в суд и полный разлад в душе… Ваня стоял у перил ограждения на втором этаже и сверху смотрел, как она, округло выгнув кисть, осторожно, чтоб не размазать губную помаду, надкусывает бутерброд, отпивает из стакана маленькими глотками чай или кофе, что не имело значения, как и то, появился ли у нее приятель, жених? «Как только она допьет и доест, то подойду и скажу: “Лиза!.. Я так тебя ждал!” И она все поймет», – думал он и пытался собрать в горсти свои растрепанные мысли. А сердце частило, и руки аж приклеились к перилам от напряжения, сдерживаемого с трудом: «Лиза!» – и безрассудного прыжка вниз, на первый этаж.

Сразу после демобилизации из армии, когда знакомые спрашивали: «Где ж ты теперь, Ванька?» Дурака, мол, валяешь… Он отвечал неулыбчиво, строго:

– В школе. Учителем.

Если бы вышел нагишом на улицу, никто б не удивился: балбес, че с него взять. Тут же их удивление было искренним и непорочным, потому что в слободке с укладом, похожим на деревенский, сохранялось уважение к учительству.

Сам он представлял школу чем-то унылым и даже обманным, как красиво раскрашенное восковое яблоко. За двенадцать лет обучения не встретил ни одного Учителя, были только преподаватели: веселые и нудные, дураки и не очень, но преподаватели, не более того. Что на Севере, что здесь, в Уфе, где он стал в восьмом классе отличником и мог беззастенчиво поправить учительницу литературы, когда она путала имена героев, эту миловидную спокойную женщину, замотанную домашним хозяйством; а тем более сбивчивого Географа Хикметыча, плохо говорившего по-русски и не выезжавшего никуда дальше Урала. Помнился еще Пал Палыч – простой советский алкоголик, интересно объяснявший физические явления, когда приходил не с похмелья, но это случалось редко.

Даже Немку – в которую он, как говорили пацаны, втюрился, из-за чего намеревался выучить наизусть весь учебник и с которой так «потрясно, улетно, офигенно» танцевать на школьных вечерах. Однажды увидел ее полупьяную, с расквашенным от губной помады ртом, вместе с нижегородским ухарем Бикбашом в темном тупичке за кинотеатром, где он раздевал ее грубо, бесцеремонно. Ваня ждал, что она станет сопротивляться, закричит, и тогда он побежит звать людей на помощь. Но Немка лишь всхохатывала и дурашливо ойкала.

Поэтому, когда перебирал в памяти, как перебирают в альбоме старые фотографии, имена и лица, то не находил ничего возвышенного, восхищающего и даже просто стоящего внимания. Эта непочтительность к школе позволила ему, вчерашнему дембелю, пьяному от свободы и красот жизни, поджидавших за следующим поворотом, войти без робости, с веселым нахальством в кабинет директора школы.

– Мне сказали, что требуется завхоз с совмещением часов учителя по труду?

Этот тридцатилетний директор не кичился, не укорял молодостью, как делали в других конторах, а когда узнал, что Малявин почти год отслужил старшиной в стройбатовской роте, то обрадовался:

– Тут нечто похожее, только круг обязанностей шире…

Он не дал времени на размышление, заторопил, заставил написать заявление с первого числа, пусть на календаре четвертое декабря. Провел по школе и передал Ване массивную связку ключей с невольным вздохом облегчения, который бы непременно насторожил человека опытного.

Но опыт у Ивана нулевой, поэтому он ничего не боялся и не подозревал, что заведующий хозяйственной частью с утра и до вечера всем что-то должен: дворнику – новую штыковую лопату, уборщицам – ведра, кому-то стол и стул отремонтировать, кому-то прибить, насадить, вытащить… Вкрутить лампочку? Да, пожалуйста. Стенд перевесить – с удовольствием. Но идти в женский туалет, где забился унитаз, а потом искать сантехника, который плевать хотел на эти полставки в тридцать рублей, потому что шмакодявки опять туда обсератые трусы бросили, и директор твой мудак и еще с прошлого месяца должен остался за отопление…

– Вам надо купить в хозтоварах двадцать семь наименований согласно списку. Да не забудьте, Иван Аркадьевич, что завтра с бухгалтером в банк идти за деньгами. А потом вам надо быстро раздать зарплату.

– Но я же не кассир!

– Так у нас повелось, больше некому. Один день всего…

Но в один день раздать никогда не получалось. Приходилось ему в портфеле таскать деньги. А это словно хомут.

В электричке холоповские парни постоянно играли в секу «по маленькой». В тот зимний день на станции Дема образовался затор и, чтобы скоротать время, Иван подсел к знакомым, делая ставки не больше рубля. Но масть не шла. Неожиданно попросился в игру разбитной чишминский мужичок. Сразу взялся блефовать: то пять рублей на кон, то «чирик дальше». Во время крупного банка положил сотенную на кон. «Дальше!» – выкрикнул он с глумливой ухмылкой, уверенный, что никто не перебьют и вскрывать не станут. Ивана заело: «Ах ты, сукин сын!» Вытащил пачку в полосатой банковской упаковке, сотенную ею прижал и выговорил спокойно с улыбочкой: «Тыщу дальше».

– Да я пошутил… – начал было чишминец, но опоздал. Его прижали к скамье и сотенную отобрали.

Куража ради в Холопове на этот выигрыш Малявин купил ящик водки. Сколько выпили – неизвестно, зато утром он проснулся на чужом диване, а сердчишко – тра-та-та – и первая мысль: целы ли школьные деньги? Чуть защелку портфеля не разломал, так торопился и думал покаянно: «Да чтоб я еще раз!» Благо сил, точнее, ума хватило, чтоб набульканный стакан водки отодвинуть, сказать: «Не, мужики, на работу надо».

Через не могу, надо крутиться и виду не показывать, потому что не стройконтора, где посочувствуют и соленый огурец предложат, а то и существенней что-нибудь. Все же слабину дал, отпустил шестиклассников с последнего урока, а два пацаненка остались, попросились для клюшки хоккейной перо вырезать из фанеры. Клюшку починить или полочки разные, подставочки сделать – это пожалуйста, другого ничего он не умел, пацаны быстро сообразили и особо не приставали.

Открыл Иван камору свою завхозовскую, уселся на стул с тяжким вздохом: «Пивка бы бутылочку!» А на полу у двери конверт нераспечатанный белеет. Убрать бы с глаз долой, но лень подниматься. Знал, что за письмо. Первое получил в декабре и раззадорился, поверил, что некая Лена из девятого класса влюбилась и страстно ждет встречи. Но через день в камору проникли новые письма, столь же глуповато-наивные и никчемные из-за своей трафаретной похожести.

Нежданно в дверном проеме возник директор и тут же нырнул вниз, поднял конверт.

– Что это вы? – спросил он, подавая письмо и пробегая глазами кучерявые прописи: «Ивану Аркадьевичу от Кати Н.».

– Да вот подбрасывают, – ответил Малявин небрежно.

– А где ваш класс?!

Начал оправдываться устало и нерасчетливо, что раззадорило директора, и он почти полчаса выговаривал за мелкие промахи, а завершил неожиданно:

– Вы позволите, я при вас прочитаю письмо, чтоб не было никаких?.. Надеюсь, не собираетесь искать встречи с ней?

Тут Иван расхохотался, чем, возможно, обидел, но не объяснять же, что влюбчивость этих девчонок тяготила, а первая школьная красавица Тамара Зуйко волновала не больше, чем скульптурная девушка с веслом в правобереженском парке культуры.

Директор не наказал, и все улеглось, утряслось. К весне он обжился в этой небольшой школе, перезнакомился со всеми учителями, но выделил для себя лишь одну женщину. Звали ее Эммой Васильевной. Назвать ее красивой нельзя, тут больше подойдет слово «миловидная», к тому же улыбчива. Поэтому, когда она попросила заменить в кабинете перегоревшие люминесцентные лампы, охотно согласился.

Поднялся в кабинет физики с инструментом и коробкой ламп, где сидела обыкновенная русоволосая девушка в светло-коричневой школьной форме, и только белый кружевной воротничок отличал ее от других старшеклассниц. Малявин поставил коробку, бухнул на стол инструмент и спросил:

– Отсыпаетесь, что ли, здесь?

– Нет, вас дожидаюсь, – отпарировала она мгновенно.

– Напрасно стараешься, я таким не подаю.

– Ах, ах, какие мы неотразимые! Особенно в этом халате… – Она снова раскрыла сборник задач по физике, давая понять, что не намерена больше разговаривать.

Он промолчал, прикидывая, как бы осадить эту ехидницу. Когда принес и установил раздвижную лестницу, сказал:

– Понял, ты – двоечница? И лицо у тебя, как у двоечницы!..

Она спрятала в ладонях покрасневшие щеки и, не поворачивая головы, ответила:

– Я контрольную пропустила. Меня Физичка здесь посадила, что вы привязались…

Она проговорила это дерзко, но голосок дрогнул, глаза заблестели от слез. Малявин сообразил, что обидел напрасно, поэтому присел рядом и попросил задачник. Вчитался в условие и тут же, на картонной коробке с лампами, стал набрасывать схему электроцепи, величину сопротивлений, радуясь, что не забыл. Ответ совпадал с тем, что был в задачнике. Вторую задачу попробовали решать вместе…

– Оценку ставить вам на двоих? – спросила Эмма Васильевна с напускной шутливостью. Она с нескрываемым любопытством оглядывала обоих. – Позвольте, Иван Аркадьевич, взглянуть на решение?

Преодолевая возникшую неловкость, взялась объяснять, почему не получалась вторая задачка. Вывела на доске формулы, переводные величины…

Иван старался понять, но не мог и, ощутив собственную бестолковость, видимо, покраснел. И запоздало подумал: почему всегда унижали отличников в классе, угождая придуркам и балбесам? Он смотрел на женщину, которая лишь на два года старше, и пытался ухватить эту нарядную мысль с извечным «почему?». Почему на прошлой неделе школьные придурки подставили ей подпиленный стул, а потом хохотали и радовались, что она не просто упала, а порвала чулок?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.