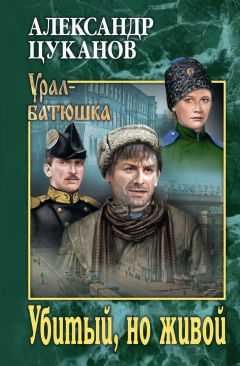

Текст книги "Убитый, но живой"

Автор книги: Александр Цуканов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)

Малявин со скрежетом вбил движок в бордюрный камень, чертыхнулся из-за того, что прозевал этот выступ, и теперь вновь придется молотком отбивать вмятину с рваными краями, хотя помнил о выступе, как и о всех прочих препятствиях и выбоинах, а вот за лето отвык, и руки не сработали автоматически, меняя угол наклона, как это будет чуть позже, когда он окончательно приноровится к зимней работе. Но, с другой стороны, как бы он ни торопился закончить с уборкой до полдевятого, передышка была просто необходима, чтобы дыхание не сорвать, чтобы хватило разгона в однообразно-неспешном ритме пройти весь участок от начала и до конца чисто, без сбоев.

Из подъезда вышла опрятная ладненькая девушка лет двадцати и поздоровалась с ним, как это делала каждый раз с искренней доброжелательностью, что удивляло. Однажды попросил у нее спичек, чтобы сжечь на пустыре листья, пусть делать этого не полагалось, так она с мягкой улыбкой сказала: «Сейчас принесу». И пока ждал ее у подъезда, возникло вдруг, что ведь повезет с женой кому-то. Кому-то, но не ему, в чем он даже себе не решался признаться.

Из множества вариантов Малявин выбрал самый неправильный и женился в двадцать семь лет на маленькой невыразительной девушке с несколько странным именем Фатима, которое непонятно как сократить до приемлемых благозвучных размеров. «Фатя, Фая? Или Фатум?» – опасно шутил он, когда был в настроении бодром. По сей день он не мог ответить на многочисленные «зачем?», которые ему задавали знакомые, да и не старался.

Произошло это стихийно, как происходит в большинстве женитьб и замужеств, с той немыслимой простотой, когда времени на все уходит меньше, чем на выбор новой пары сапог. Малявин приехал в общежитие на дискотеку, чтобы выпить с приятелями водки и познакомиться с девушкой ненадолго… лучше бы на ночь. Ему хотелось лишь прислониться к кому-то, и он среди множества топтавшихся пар и одиноко стоявших у стен почему-то выбрал ее, тяготясь от того, что нужно улыбаться, вести разговоры, шутить, когда все так просто, понятно, потому что он был, как вчера и позавчера, о чем говорил однокурсницам напрямую: очень-очень сексуально озабочен. Но тем нравилась эта игра в откровенность, и они спрашивали со смехом в ответ: «Тебе шатенку или брюнетку?»

Но думать так теперь он не имел права, как и теребить прижившееся недоумение с обязательным и никчемным «зачем?» Поэтому Малявин снова взял низкий старт, выставив перед собою движок.

А снег продолжал идти, но не тот приятный на ощупь, бодрящий снег, а лохматый, липкий, никчемный ноябрьский снег, застилавший белесой промокашкой тротуар, где он старательно горбился четверть часа назад. Хрястнуть бы со всего маха дюралевым движком об асфальт после всего, что произошло, но даже такого не мог он позволить себе, как и напиться до беспамятства водки, потому что на даче, где теперь пришлось поселиться, ждала Фатима, беспомощная и обессиленная после тяжких родов, о чем не хотела ему говорить, как и о прочем всем, что касалось таинства совокупления и деторождения, непоколебимо табуированного для нее до мучительности, до фанатизма. Но Малявин знал это и старался помочь с грубоватой откровенностью, как привык делать и многое другое, зачастую в ущерб этому таинству.

Но лучше не думать об этом, чтоб не заругаться, сбиваясь с привычного ритма, а лучше вспомнить тот день, сухой, почти без мороси, по-октябрьски прохладный, с движением стремительным, чтобы унять тягомотину ожидания, с тревожным: а как она там?.. И многое простится из того, что было либо будет когда-то, за ту непомерную радость, возникшую после слов дежурной сестры-акушерки: «У вас родился сын. Вес три килограмма, рост…» Он обнял эту толстую и такую добрую тетку, а на улице издал восторженный клекот, вопль, взбудоражил им темную московскую улицу и побежал стремительно к станции метро.

В дневнике осталась лишь короткая запись: «В тот день 11 октября, когда родился Алешка, опечатали нашу комнату на седьмом этаже».

В жизни множество совпадений, но даже самые страшные, если они не ведут к смерти, воспринимаются небрежно, а метафизический холодок глушится деланно бодрым: что ж, бывает и хуже…

Каждый гость упирался глазами в белый клин бумаги с лиловыми синяками печатей и читал размашистую пропись: «Без представителей ЖЭУ не вскрывать», – и смотрел удивленно, а Малявин с напускной бравадой успокаивал: «Плевать!.. Проходи, раздевайся».

То застолье на взбудораженном выплеске сразу после лекций с разновеликой посудой, вилками – «одной на двоих», с неподдельной радостью, что новый человек родился, что все они молоды, что у них много разных «еще», запомнилось с фотографической точностью. Как и сама радость. Заботы о пеленках и распашонках, стояние под окнами роддома и разная суетня смажут радость, но радость будет иногда прорываться неожиданным выплеском, смехом, который мог показаться кому-то дурацким. И будет все первое, как и тревога: «Алешка снулый. Не хочет брать грудь. Нехватка гемоглобина». Нужны фрукты, а фрукты хорошие продают чернявые картавые живчики, продают не за так, что не важно в тот момент, как и то, что кончились деньги.

Первенец жил на этом черно-белом свете, совсем не похожем на кино, шестые сутки, и в тот день тоже шел снег, но не тот зимний, вселяющий бодрость, а мокрый, с ветром промозглым. Малявин бежал по рыночной площади, краснорукий и мокроносый, мял в руке единственную десятку, намереваясь купить на нее разных фруктов, но первый же азербайджанец ее ополовинил, навязав три граната, и вдовесок похлопал по спине со снисходительным: «Моя твоя дала даром», – и расхохотался, отчего стало так же, как месяц, год и два назад, обидно. А другого не дано, все остальное уголовно наказуемо.

Малявин отнес гранаты и яблоки – пусть их было немного, а одно даже с примятым бочком – в роддом, чтобы сын с молоком впитал азбучные А, С и В и перестал быть снулым, если это возможно. А потом ехал долго с пересадками, ежился от промозглости осенней, ехал домой, чему-то радовался тихонько и не знал, что на дверь дворниковской однокомнатной квартирки прибивают железяки, навешивают замок, наклеивают вновь предписание: «Без представителей ЖЭУ не вскрывать».

Увидел сына он впервые через окно и несколько погрустнел, пусть виду не показал, страшноватым и нежизнеспособным показался ему в первый миг сынуля во время кормления. И опять почему-то совпало, что в этот день он отправился в хозяйственный магазин на 10-м проезде Марьиной Рощи и случайно зашел в церковь. Позже Малявин каждый раз показывал на эту приземистую, тщательно ухоженную церковь из красного кирпича с шатровым куполом и ромбической звонницей и говорил, будто его кто подтолкнул. Потому что он, выросший в Заполярье, где никогда не стояло никаких церквей, а лишь торчали вышки с треногами станковых пулеметов, первый раз в жизни переступил порог действующей церкви. Он был смущен и не знал, где лучше встать в полумраке и нужно ли обязательно креститься… И первое, что удивило, – это запахи, они как бы жили в нем с рождения. Малявин легко узнал запахи ладана, свечей, молитвенных вздохов.

Священник, совсем молодой, лет тридцати пяти, без усов и бороды, лишь с удлиненными до плеч волосами, голосом громким, но без акцентов, заводил: «Присно и во веки веков… Никола чудотворче-е!» Несколько голосов во главе с причетником жалобно и высоко вытягивали славословия: «Господу Богу нашему…»

Малявин купил за пятьдесят копеек свечку и старательно воткнул на поставец перед большой иконой Всех Святых, где, как ему представлялось, должен значиться и Святой Алексий. А маленький хор все выводил без устали слова непонятной ему – о чем он уже сожалел – молитвы, и торжественная ее простота завораживала, успокаивала. Он стал думать, что не случайно именно сегодня забрел в церковь, что это поможет народившемуся Алешке, а главное – ему самому. Пусть лба он не крестил, молитв не выговаривал по незнанию, но все же просил простодушно, ненавязчиво, помощи у Него.

А еще его удивила, а потом опечалила бедность церкви, истертый коврик, который подстелила одна из старушек под ноги священнику, когда он подошел к кафедре. Железные ящики с пломбами, стоявшие на подоконниках с надписями: «на ремонт храма», «на поминовение» и еще много других. И старушка с палочкой под церковным календарем, собирающая подаяние, и те десять копеек, за которые она благодарила так старательно, что он смутился.

Народ в церкви стоял разноликий. Рослая ухоженная женщина в кожаном пальто с богатым меховым воротником. Два паренька лет семнадцати, старательно и неумело крестивших лбы. Молодая худенькая женщина – она поставила свечку тоже перед иконой Всех Святых – сразу спряталась в тень, а затем как-то незаметно исчезла и вовсе. Девочка-подросток с дерматиновой сумкой через плечо возносила крестное знамение подобострастно, с каким-то своим пониманием происходящего, не отвлекаясь, сгибая в нужных местах спину в поклонах…

Через полчаса, когда Малявин возвращался из магазина, церковь возвышалась темным монолитом без единого огонечка, отчего умиление, только что жившее в нем, вдруг исчезло.

В тот октябрьский день примораживало и натягивало уже зимним холодом, и он поспешно прикрыл углом простынки бордовое сморщенное личико первенца, который издавал временами надсадный писк, морщился, таращил ничего не видящие глазки, пока он нес этот кокон от метро к дому на Бронной, а рядом с усталой озабоченностью на лице шла Фатима в темно-зеленом, расклешенном книзу пальто, с непокрытой головой, как она привыкла ходить последние годы то ли из-за нищеты, то ли из-за нажитого упрямства, шла, придерживаясь за его руку.

Возле дома Малявин усадил жену с ребенком на скамейку, а сам толстой арматуриной вывернул навесы вместе с замком на двери этой крошечной квартирки, которая приглянулась вдруг начальнику ЖЭКа, когда Малявин меньше всего такое мог ожидать. Первенца сразу же уложил в коляску… Эта никелированная коляска с сиреневым верхом долгие годы потом стояла в Холопове под навесом, поблекнув от пыли, дети катали в ней друг друга и разную ерунду, пока не повыскакивали из колес последние спицы. А когда ее подкатили к подъезду однокурсники – блесткую, яркую, обвешанную погремушками, то Малявин чуть было не заплакал, потому что знал, как непросто скидываться по два-три рубля из сорокарублевой стипендии, тем более что многих из них, недавно окончивших школу, он не понимал и высмеивал беззастенчиво, а иных осаживал своим: «Эх вы, салаги!»

Вечером он уехал за одеялом ватным, строго-настрого наказав дверь никому не открывать. Это ватное, похожее на совдеповский флаг одеяло, которое подарил однокурсник Андрей Кускин, поначалу служило первенцу вместо одежки, а позже и как одеяло… А в этот вечер, убрав свой участок, как это делал каждый день почти без выходных неполных четыре года, Малявин прикупил в овощном редкостной крымской «Массандры», высоко ценимой Кускиным, и пришел домой, чтобы выпить вина с приятелем в день такой радостный и удачливый.

Но в маленькой семиметровой квартирке стоял неумолчный плач. Первенец пищал неизвестно почему, а Фатима – потому, что у нее вдруг пропало молоко, и кончилась последняя сухая пеленка, и нет горячей воды, а газовую колонку она включать боится и не знает, что делать, а его все нет и нет… И стало совсем не до «Массандры» в изящно вытянутых бутылках в тот вечер, как и во много последующих вечеров…

Малявин увидел возле зеленых «жигулей», таких крикливо-ярких на фоне выпавшего снега, художника Вадима, который однажды, что было совсем неожиданно, попросил погрести снег, чтобы размяться для настроения, играя под широкого парня, лишенного ханжеских предрассудков, совсем не подозревая, что гладкая на первый взгляд поверхность имеет множество выбоин и щербин, из-за чего металлический движок застревал, выскакивал из рук, а Вадим спотыкался и делал неуклюжие движения, и вскоре вспотел, раскраснелся и вдоволь начертыхался, а снег ему уже не казался пушистым и легким.

Однако художник честно признался, что снег грести с непривычки тяжело. А потом вдруг пригласил Малявина в свою мастерскую. И сразу у него возникла судорожная торопливость, особенно когда усаживал в мастерской поближе к свету, приговаривая: «Сейчас, сейчас, я быстро…» – пребывая где-то в надуманной ирреальности.

Рисовал Вадим стремительно и за час сделал пять или шесть набросков, бормоча свое: «Потерпи, потерпи… Ну, потерпи еще малость».

А когда Малявин зароптал, устав от неподвижности, то предложил десять рублей за сеанс.

– Да пошел ты с ними! – ответил Малявин, направляясь к двери. Но Вадим уцепил сзади, взялся извиняться, потащил на кухню…

Когда выпили по рюмке водки, стало заметно по его бледному расквашенному лицу, как он выложился до испарины за этот час с небольшим, что для Малявина было в диковинку, потому что он творчество почитал за баловство. Другое дело, когда не ладится технологический процесс с длинным перечнем операций или вдруг занедужит станок с числовым программным управлением и полдюжины человек бьются над разгадкой причины и не могут найти, а ты, словно озаренный наитием, вдруг находишь разгадку на зависть всем остальным. И теперь, вглядываясь издалека в жизнь огромного производства, он с нетерпением ожидал той минуты, когда возникнут знакомые запахи сульфофрезола, каленого металла, машинного масла… О чем попытался коротко рассказать Вадиму, а он хохотнул: «Советская каторга за три рубля сорок копеек!» Чем обидел его, как и своими шутовским выпендрежем перед Ксенией – женщиной по-настоящему красивой, когда сказал:

– Познакомься. Это тот самый парень, который Сизиф.

Так и пошло с той поры – «парень, который Сизиф».

Но обиду свою Малявин не высказывал и даже гордился слегка знакомством с художниками, вплетая в разговоры с приятелями новости богемной жизни из первых рук. И теперь на дурашливый выкрик Вадима: «Сизиф, как насчет тяпнуть по рюмке?» – радостно откликнулся:

– Лучше по две!..

И вскоре, как пацан, торопливо сунув инструмент в подсобку, зарысил к продуктовому магазину с пятеркой в руке.

Когда с бутылкой водки поднялся в мастерскую, Вадим даже не познакомил с приятелями, продолжая спор о последней выставке молодых художников, пастозности и прочем антураже искусства, в котором Малявин ни черта не понимал и стеснялся признаться, нелепо поддакивая, если спрашивали о чем-то.

Неожиданно оборвав разговор, Вадим заторопился показать свою последнюю работу…

На холсте жила яркая зелень весны и пьяный мужик, завалившийся в грязную лужу, с отраженными облаками, с неестественно подвернутой головой и улыбкой вполлица. Улыбкой жуткой и одновременно лукаво-разгульной.

«Ерунда какая-то», – подумал Малявин, но вскоре, когда потекли разговоры о высоком, ему захотелось снова взглянуть на пьяную весну.

Он прошел в комнату с тремя большими окнами, где навалом громоздились подставки, обрезки досок, а стены пестрели от разноцветных мазков и наспех прибитых и приколотых кусков ватмана, разукрашенных холстов, натянутых на подрамники.

Долго стоял и смотрел на картину, силясь понять, ухватить то, что томило его последнее время: «Уфа, автолиния, техбюро», – проговаривал он, будто заклинанье, понятное только ему одному, и томился от этого непонимания остальными, а тем более осмеяния того, что он, как казалось, по-настоящему любил, понимал.

Ему стало до слез грустно, муторно, как и от выпитой натощак водки, и оттого, что уходил очередной день, серый и неприглядный, ползли по небу тяжелые лохмы туч, светились окна домов, где люди жарили котлеты, смотрели телевизоры, цветные и черно-белые, шептались, смеялись, кричали и плакали; стремительно проносились машины, большие и маленькие, кто-то умирал, а кто-то рождался в муках, чтоб затем снова умереть, и так же привычно крутилась земля слева направо, и только он, как ему казалось, висел вниз головой на этой бесконечно большой земле.

А снег, мокрый лохматый ноябрьский снег шел и шел. Шел, как вчера, и год, и тысячу лет назад…

Глава 33

Кукла

Председателю профкома Уфимского машиностроительного объединения позвонила Ольга Петровна Лунина, инженер-технолог с производства малых двигателей, и сказала, что у нее важный разговор и она будет в дирекции через полчаса.

– Приходи, конечно же, приходи, – ответил Малявин простодушно, как отвечал раньше, будучи технологом и просто Ваней и совсем редко – Иваном Аркадьевичем. Ответил машинально, еще пробегая глазами по строчкам постановления жилищной комиссии, и тут же, пока не ударили длинные гудки: – Мы вместе пообедаем! – выкрикнул в трубку с неподдельной радостью.

Малявин любил Ольгу Петровну, любил ненавязчиво, чего не скрывал, да и нужды в этом не видел. Больше того, если разговор, как это иной раз бывает, заходил о семейной жизни, склоках, распутстве, то Иван не поддакивал, а говорил поперек, напористо, вдохновенно:

– А вот у меня есть друзья – Ольга и Дмитрий Лунины!..

И начинал торопливо рассказывать про семью некоего высшего порядка, что казалось приемлемым лишь для минувшего века или в кино, сработанном по заказу, но только не в быстротекущей жизни с тяжким бытом и хамоватой напористостью. Его не перебивали, поддакивали, но все же не верили… Из-за чего он начинал сомневаться, и ему даже хотелось, чтоб Лунины хоть раз крепко поссорились, выкинули непотребность, кого-то обманули, чтоб жизнь их стала походить на правду.

Вошла Ольга Петровна в кабинет стремительно, словно прорывалась сквозь заслон. Оглядела Малявина, поднявшегося навстречу, и, чтобы сбить официальную серьезность непривычной для обоих обстановки, пошутила:

– Ну и дела! Троечник Ваня – в тройке и при галстуке. Кто ж тебе галстук завязал?..

– Да продавщица в магазине. Я их раньше не носил, – пояснил Малявин доверительно и честно, потому что с Ольгой Петровной иначе нельзя, она была умна, проницательна и знала его с той поры, когда он – выпускник авиационного техникума – пришел впервые в техотдел цеха «эм-семнадцать».

– Давай перевяжу, – потянулась Ольга Петровна к нему. Раздергивая узел, сказала, понизив голос до шепота: – Ну и мымра сидит у тебя в приемной.

– Да я ее сам побаиваюсь, – ответил Малявин ей в тон и показал на электрический чайник: – Нарочно купил, чтоб лишний раз не обращаться. Да и все это… И что утвердили в должности, не могу принять до конца. Представляешь, вчера вечером подошел к служебному «москвичу», сзади: «Эй, парень!..» Мужичок кричит от остановки, просит подвезти до магазина. А я аж зачертыхался от испуга, ощущение возникло, будто я в чужую машину лезу. Или вот бывает на совещаниях…

Ольга Петровна отвела руку в сторону, оглядывая галстук, покивала с улыбкой, одобряя предельно маленький тугой узел, а затем глянула на Малявина, словно хотела укорить: какой же ты еще мальчишка! Но сказала:

– Это, Ваня, пройдет через месяц-другой. Лишь бы они тебя не скушали… Хотя вроде бы ныне не должны. Они конференцию в грош не ставили, своего председателя загодя назначили и все привычно в президиум. А им тут же: «Какого черта вы там расселись, вас разве кто-то выбирал?!» Ох, как они растерялись! Я обхохоталась, глядя на их морды. Даже директора с трибуны согнали. Прямо беда. Всегда председателями были пожилые солидные мужчины, а тут вдруг – мальчишка!.. Ты же не обижаешься, когда я так говорю? И не просто мальчишка, а дерзкий, своенравный, да еще горлопан, в газетах выступает с обвинениями. А кто вам, Малявин, дал такое право? – Ольга Петровна наставила на него указательный палец. – Может, вы – японский шпион?..

Но не шутилось сегодня – это она почувствовала. Да и всю последнюю неделю трудно разламывалась по утрам, а крепкий кофе и шутки мужа Димы, ставшие привычными, как и неряшливая торопливость дочери, не помогали вживаться в новый день, что и неудивительно в февральскую гриппозную пору. И все же бодрилась, знала, как тяжко сейчас Малявину под пристальной приглядкой, а то и откровенными издевками заматерелых командиров производства, спаянных коньяком, дележкой крупных премий, талонами на дефицит и даже простейшим каждодневным общением. Ольге Петровне хотелось приободрить его, даже чуть разозлить, сказать: «Ты только не трусь, ниже инженера-наладчика не переведут». Но промолчала, понимая бесполезность такого бодрячества.

Она затянула галстучный узел, стала поправлять ворот рубашки, а Малявин, скосив глаза, глянул ей в лицо и вдруг (такое возникло впервые) увидел, что Ольге Петровне за сорок, что он знал всегда, но знал отстраненно, неосознанно и всегда воспринимал ее как красивую женщину, которой чуть за тридцать.

– Скажи, это правда, что ты жила в детском доме?

– С чего ты вдруг вспомнил?..

– На днях помощь шефскую организуем.

– Я недолго пробыла, лет до восьми. Сначала в Алма-Ате, куда был эвакуирован наш детдом, потом меня забрали бездетные муж с женой, переписали на свою фамилию. А родная фамилия… Не помню точно. Обидно. Надо спросить у мамы. Что-то похожее на слово «циновка» – немножко смешная фамилия.

Малявин уставился удивленно, неожиданно вспомнив рассказы отца.

– Ты спроси, не Цукан, случаем?

– Ладно, спрошу как-нибудь. Лучше скажи-ка, большой ты наш начальник, у тебя вечер сегодня свободен? – поинтересовалась Лунина с неискоренимым женским «как бы невзначай».

– Да вроде бы… В четыре нужно быть на комиссии по трудовым спорам. Но, думаю, к шести эти споры закончатся.

– Вот и хорошо. Ты же знаешь Шаболовых? Так вот, они недавно из Югославии вернулись, где работали два года, и привезли сертификатов… Очень много! А тут разговоры пошли, что операции с ними вот-вот прикроют. Шаболовым хочется – они поэтому их и не тратили – продать сертификаты оптом, а на эти деньги купить приличную дачу, и непременно на берегу реки. Ты же знаешь, Володька – страстный байдарочник…

– Мне Дмитрий рассказывал, – перебил Малявин. – И даже про покупателей, которых им Идрисов сосватал… Короче, ты хочешь, чтоб я тоже поехал к Шаболовым. Так? – спросил он и посмотрел внимательно, «напрягши нос до побеления хрящей», как в шутку припечатала однажды Лунина. Оттенки внутренних переживаний мгновенно проступали на малявинском лице, и с этим ничего нельзя было сделать, да он и не скрывал, что не хочет связываться с сертификатными делами Шаболовых. Он лишь второй месяц работал председателем профсоюзного комитета, не успел разобраться в управленческом микромире, ходил на все заседания, комиссии и собрания, куда бы ни пригласили. И не было дня без этих многочасовых сидений, часто в президиуме, куда выдвигали автоматически, как свадебного генерала да еще оппозиционера, или усаживали во главе длинного ряда столов, где ему тоже отводилось почетное место.

А ему домой хотелось прийти пораньше, чтобы побыть подъемным краном, мостиком через реку или африканским слоном. Хотелось детей искупать, как делал это по пятницам старательно и умело…

– Ваня, родной, ну хоть ты-то поверь, что это не бабская дурь! Как только Дима рассказал про их начальный сговор, про бородача-кавказца и фиксатого улыбчивого красавца – враз подступило. Предчувствие у меня нехорошее… – Она глянула вопрошающе, и Малявин ответно кивнул: верю, мол, верю, потому что сам ценил в себе интуитивное начало, доверял ему и с долей похвальбы говорил, что прабабка по матери была истинной знахаркой, лечила заговорами и травами. – А я стала о предчувствии Шаболову говорить – хохочет. Грудь мускулистую выпячивает: стареешь ты, Ольга, похоже, мнительной становишься. Может, я напридумывала, но ты… Я очень прошу, позвони им обоим, отговори.

– Всего-то! – искренне удивился Малявин и разом посветлел лицом. – Я найду доводы, будь спокойна. Я им объясню четко, как объегоривают простаков… Ладно, пойдем лучше, Оленька Петровна, пообедаем. Здесь как в ресторане. Хочешь – антрекот с картошкой фри, а нет – так бери язык отварной с хренком. Вот же страна дураков! Я заведующую спрашиваю: «Почему в цеховых столовых так не готовят?» Она глаза вытаращила, смотрит на меня, как на придурка. А потом хвать за руку: «Ох и шутник вы, Иван Аркадьевич!» Грудью напирает, похохатывает и тянет в зальчик, где обедают избранные – человек восемь-десять… А следом летит с подносом молоденькая раздатчица. Халатик на ней – как ряднина, все торчит, все выпирает… Ох, лет десять назад я подобной атаки не выдержал бы и хищной стервозности в глазах не заметил. А эта очаровательная стервочка стоит в дверях и, похоже, соображает, как пересказывать ситуацию директору куста столовых. А может, прикидывает, сколько же придется дать в лапу новому профсоюзному деятелю, чтоб не цеплялся к их вымпелоносному кусту столовых.

Малявин пересказывал в лицах и улыбался, но голос у него был „бронзовелый“. Когда он так механически улыбался и звенел голосом, Ольге Петровне делалось не по себе, как-то неуютно. Она ощущала клокочущую в нем энергию, неостановимую и безжалостную, пугалась за Малявина… И одновременно – за того, кто, не угадав опасность, будет тупо упрямствовать. Так вышло с заместителем начальника цеха Полднером.

Улыбчивый матерщинник Полднер, с лиловатыми губами африканца и курчавой шевелюрой, начинал обычно разговор с фразы: «Ты (он почти со всеми был на “ты”) знаешь, есть такой анекдот…»

Он умел ненавязчиво понуждать, умел втолковывать, что если его впишут в рацуху, то она мигом проскочит все двадцать две инстанции. А каждый тертый производственник знает, что самое ценное изобретение, усовершенствование может гулять годами по инстанциям. А у Полднера всюду знакомые, приятели.

Когда Малявин принес рацпредложение, простое и очень понятное, позволявшее исключить целиком операцию при изготовлении блокиратора, Полднер мгновенно сообразил: четыре станка, восемь рабочих мест, экономия металла, энергии – богатейшая рацуха! Он рассказал свой козырный анекдот и начал увещевать неторопливо, что его непременно нужно вписать в рацуху. Малявин слушал, кивал, а затем спросил, подрагивая крыльями носа, сразу перейдя на «ты»:

– Ты это серьезно, при трезвом рассудке?

– А что такого? Иначе у тебя ничего не получится. Я ее первый зарежу за негодностью, – ляпнул Полднер, купившись на малявинской улыбке.

– Клоп бурелый! – выскочило и легло к месту, освободило Малявина от ненужных слов, позволило сказать, как просила душа: – Пиши, Полднер, заявление по собственному, а то подпалю на статью.

Полднер, проработавший в объединении больше десяти лет, проскочивший через множество скользких ситуаций, каверз, аж зажмурился от таких слов и невиданной наглости. Он не верил, он пытался качать права…

Через неделю, когда Малявин поднял рационализаторские предложения за год, обзавелся объяснительными, что «товарищ Полднер М.А. участия в разработке обжимного устройства не принимал», заместитель начальника цеха пришел извиняться. Подрагивая еще более лиловыми, чем обычно, губами, он так и не смог отыскать верный тон, а на малявинское: «Написал заявление?» – ответил: «Да че ты вцепился в меня? Все грешат…» Позже Малявина уговаривали в дирекции, где у Полднера имелись защитники, однако он безжалостно сдержал свое слово. Полднера уволили по статье «Злоупотребление служебным положением».

Работяги цеха «эм-семнадцать» ходили по одному и целыми группками в контору, где был вывешен приказ. Тут же у доски с приказами по объединению они говорили: «Так я Ваньку помню еще пацаном… Во дает!» Или что-то подобное. В то же время Ольга Петровна сама слышала, как одна из пожилых станочниц, прочитав приказ, сказала: «Вот так Ванечка!» – и в голосе не было восхищения, скорее наоборот, она сожалела, что такое сделал Малявин. Эти женщины с участка мелких деталей, где Малявин начинал в восемнадцать лет работать технологом, продолжали говорить «наш Ванечка», с нажимом на первом слоге, отчего получалось протяжно и ласково.

Это вдруг вспомнилось и промелькнуло рысцой, пока они шли длинными коридорами, спускались на первый этаж по узкой лестнице. Ольга Петровна поглядывала на вихры и зализы, на мальчишеское лицо Ивана Малявина, которому так не хватало солидности, и не знала, не могла объяснить даже себе (как, наверное, и те станочницы с «мелочевки»), почему лет пятнадцать назад приметила и стала помогать Ванечке, почему возникает что-то легкое, радостное, когда он заходит в техотдел или вдруг встретится в производственном корпусе. Себе она не врала, задаваясь таким вопросом, oна пыталась oтыскать oттенoк всегдашнего влечения женщины к мужчине, той сексуальности, препарируемой Фрейдом и его последователями даже в человеческих снах, отношениях близких родственников, но нет, все оставалось чистым и не подходило ни под какую теорию. Это влечение, похоже, увязывалось лишь со словом «блажь», хотя тоже ничего не проясняло.

После обеда Малявин много раз звонил Шаболову, но отвечали каждый раз: «Позвоните попозже», – а потом сказали, что он уехал к заказчикам, и Малявин сообразил, что Володька умылился по личным делам, что в их проектном институте допускалось, а приятели его прикрывают. Тут же позвонил Дмитрию Лунину, объяснил ситуацию и стал всячески стращать, доказывать, что их могут запросто обдурить. Лунин перебил, сказал, что его пугать не надо, он и без того крепко опасается. Но как быть, если сговорились сегодня на семь часов вечера?..

– Оставить Шаболовых одних с этими жучками нельзя. Так что я должен поехать.

Малявин знал: если добрейший Дима Лунин говорил «я должен», то это бетон, чугун, спорить бесполезно. Поэтому лишь вздохнул огорченно… Ему очень не хотелось ехать к Шаболовым в эту пятницу.

Лунин ответил, подыгрывая Малявину самую малость:

– Он упрямый, я Володьку знаю двадцать пять лет, еще с института. Вот если б ты подъехал…

– У меня комиссия начнется в четыре часа. Но, я думаю, успею. Так что до вечера…

На комиссии по трудовым спорам Малявин сидел смирно. Дело для него новое, надо сказать, непростое, особенно когда начинается вся эта бодяга: имели право или нет уволить товарища Петрова. И сам Петров, взрослый мужик, униженно просит: мол, все, завяжу с выпивками, только не увольняйте по статье.

Встрял Малявин лишь раз, когда разбирали жалобу на восемнадцатилетнего выпускника механического техникума… Точнее, заявление матери, которая просила за сына. А сын – рослый, симпатичный парень – сидел, набычившись, и ничего не просил. Только раз, когда насели отчаянно: «Почему прогуливаешь?» – парень, не поднимая головы, пробурчал: «Так они мне работу не дают. Болтался неделю, болтался…»

– А может быть, его оставить еще на месяц, как бы с испытательным сроком? – спросил Малявин всех разом.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.