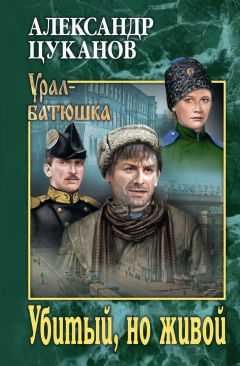

Текст книги "Убитый, но живой"

Автор книги: Александр Цуканов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)

Глава 15

Суд над домом

Анна Малявина в родительский дом переехала неохотно. Ей давно обрыдли Нижегородка, постоянный шум железной дороги, гудки тепловозов, гарь и пыль, соседская беззастенчивость, глухая неприкаянность слободки, раскорячившейся между городом и деревней, и сам домишко с подгнившими нижними венцами и протекающей крышей, но здесь она полновластная хозяйка. Поначалу ее уговаривали родственники своим «мать твоя, едва ходит».

– Я, что ли, ее вылечу? – отмахивалась Анна. И добавляла в сердцах: – А о чем в пятидесятых-то думали, когда половину малявинского дома продавали?

Отчиму, когда приехал в Нижегородку, отказать не смогла напрямую, решительности хватило лишь возразить: «Оформляйте сначала дарственную на меня». Думала, он заупрямится, скажет, как же, мол, Веня? Все-таки сын родной.

Тимофей Изотикович легко согласился, пояснил:

– За неделю оформим. Я узнавал, как и что, ведь Евдоша об этом же просит.

Свой дом Анна Малявина продала в одночасье без сожаления за полторы тысячи рублей, за что соседи ее осудили: продешевила. После долгого безденежья сумма казалась огромной, и она легко тратила на самую необходимую одежду, мебель. И так же легко дала Ване денег на мотоцикл. Потом приехала жена младшего, рано погибшего брата, попросила одолжить денег на ремонт новой квартиры, и оказалось, что денег совсем немного. Она отложила двести рублей на ремонт холодной половины дома, но вскоре стало не до того…

Евдокия Матвеевна болеть не умела, все недуги лечились отварами трав, баней и медом, стоявшим в липовых долбленых кадушках. Она до последнего перемогалась, а когда скрутила болезнь, выбила из привычного ритуала с обедами, уборкой, курами и мелкими постирушками, стала капризной, привередливой. Она знала, что рак желудка – это верная смерть, потому что рассудительности в ней хватало во все времена, однако снова и снова просила не пожалеть денег, достать ей самых хороших лекарств.

Лежала пластом несколько месяцев, ее мучила лютая боль, доводя до звериного крика. Когда переставал действовать морфий, она умоляла дать ей бритву опасную или яду, но едва только боль приглушалась, просила бульону теплого, кашки молочной. Потом ей стало казаться, что помогает ложка десертного вина, затем – коньяка… Но боль все одно возвращалась. В ней весу оставалось около пуда, но сердце билось, как прежде, сил еще доставало издавать жуткие вопли. Анне, ухаживающей за ней последние полгода, казалось временами, что мать никогда не умрет и крики эти теперь навсегда.

В одну из суббот Анна обмыла мать в бане и оставила одну на теплой лежанке. Дома тем временем взялась перестилать постель с неизбывным запахом разлагающейся заживо человеческой плоти, затем закружилась, искала белье, полотенце, а в баню почему-то кинулась бегом, будто не проговаривала много раз: «Когда ж это кончится, Господи!»

Мать лежала с закрытыми глазами, положив окровавленную руку на грудь. Без крика и слез стала Анна бинтовать неглубокий порез на запястье…

– Не дождешься никак?! – выговорила та внятно и приоткрыла глаза.

Анна отшатнулась, ударилась локтем о перегородку и заплакала от обиды, боли, а более всего – оттого, что в самом деле хотела, чтоб поскорей.

На похоронах было не по-деревенски много народу. Старухи хвалили поминальный обед.

Тимофей Изотикович хлопотал, как мог, на похоронах жены, однако через пару недель почувствовал недомогание, что заметили Анна и сын Вениамин, приехавший привычно по осени за картошкой, морковкой и мимоходом укоривший за это ее. При расставании процедил негромко:

– Ну хозяйствуй пока…

– Как это «пока»? – ахнула Анна.

– А так, делиться будем, как положено по закону, пополам.

Будто кипятком плеснул и уехал. А она осталась. Стало ей чудиться разное, что отчим встает по ночам не только напиться воды, а подсыпать ей отравы по наущению Вени… или прибить просто-напросто. Однажды ночью, когда он подошел к перегородке и тронул занавеску, Анна заблажила:

– Не смей! У меня топор под подушкой, не смей!

– Да ты что?! Что ты, Аня… Я вот лекарство свое никак не найду.

Она не поверила и вовсе перестала спать, по ночам ей мерещились окровавленные руки и прочая чертовщина. Теперь она раздражалась из-за малейшего пустяка, начинала ругаться… Позже просила прощения со слезой в голосе. Сына замечала, когда он садился к столу и просил есть. Впечатлительная во все времена, она заранее вживе представляла многомесячные мучения по уходу за отчимом (папой, как раньше, она его теперь почти не называла), и у нее все валилось из рук.

В предзимье самое приехал неожиданно на новеньком «Запорожце» Вениамин с женой Клавдией, как ни в чем не бывало.

– Здравствуй, Анька! Как жизнь молодая, пенсионерская?

Клавдия старательно заохала:

– Что ж это папа, похоже, совсем расхворался? Неухоженный какой-то… прям бяда! Хоть обед тебе готовит?

Следом пристал, навалился неотступно Веня:

– Давай свозим тебя на обследование в город. Подлечим. Старик ты еще крепкий, еще поскрипишь.

Анна пыталась возразить, но ее не особо слушали. В полчаса собрали вещи, усадили Тимофея Изотиковича на переднее сиденье и укатили, как обрезали.

Анна стала готовиться к самому худшему – что переделают дарственную, а после выгонят на улицу на старости лет. О чем взялась рассуждать с сыном, приехавшим из техникума на выходные, а он рассмеялся: «Брось выдумывать, мама», – и, похватав из тарелки быстро-быстро, убежал к дружкам-приятелям. Она очень надеялась, что в ноябре объявится «бродяга Аркашка», как это случалось, и тогда все разрешится благополучно. Однако зима вошла в силу, перемела снегом дорожки к колодцу, калитке, а его все не было.

В один из пасмурных декабрьских дней она поскользнулась с охапкой дров на крыльце. Упала. Ей показалось, что сломала ключицу. Добрела до постели и целые сутки лежала в холодном нетопленом дому, надеясь, что, может, придет соседка, и ей можно будет пожалиться, сказать: «А уж Аркашка, этот кобель драный, если вернется!..»

Она долго еще придумывала, как будет ругать его, заставит просить прощения и клясться, что это в самый последний раз… Однако Аркадий Цукан так и не приехал.

Анна Малявина хорошо запомнила светлый январский день с обильным куржаком на деревьях после недавней оттепели, укатанную до блеска дорогу с яблоками конского навоза, ярко-зеленую «Волгу», а рядом Тимофея Изотиковича в парадной двубортной «москвичке» с широким цигейковым воротником, в валенках-катанках с фасонистыми отворотами и с маленькой, кирзовой, какой-то сиротской сумочкой в руках. Поразило, что приехал в Холопово на такси один, когда почти не ждала.

Пока суетливо помогали раздеться, искала тапочки, Тимофей Изотикович угрюмовато молчал. С привычной неторопливостью он зачесал на левую сторону жидкий, седой, но и в восемьдесят лет волнистый чуб, выверил пробор, вытер платочком короткую щетку солдатских усов образца тысяча девятьсот десятого года. Присел на кровать, осмотрел комнату, где каждая вещь тысячу раз оглажена его руками, как бы проверяя, все ли на месте, и только после этого ответил на многажды повторенное: что случилось? Ответил просто, обыденно:

– Не могу больше там…

Не стал ничего пояснять, жаловаться на скаредную сноху, сына, который укорял за дарственную, а в подпитии на Новый год потребовал новое завещание, из-за чего возникла серьезная ссора. Больше того, Тимофей Изотикович повинился за укоризны, которыми допекал ее сразу после смерти Евдокии, все больше из-за неряшливости Анны, что она знала за собой, но привыкла так жить и меняться не собиралась.

Вечер получился чинный, душевный. Отужинав, сидели в полумраке, нарочно не включали верхний свет, на столе возвышался общий любимец – никелированный самовар. Разговаривали о том о сем, вспоминали неторопливо давнее, и вдруг Тимофей Изотикович ухватил внука за щеку, потрепал с ласковой грубоватостью толстыми пальцами, непомерно огромными, как и сама кисть на фоне истончившегося запястья, шеи, нелепо торчавшей в вырезе косоворотки, сшитой руками жены, потому что других рубашек он не признавал, не носил. Хотел пожалиться старый мастер, что ни один из полдюжины внуков и правнуков не пристрастился по-настоящему к ремеслу, в чем ощущал, похоже, и собственную вину. Пропустил то короткое время, когда Ваня подолгу простаивал в мастерской, теребя вопросами, просьбами: «А мне дай поточить!»

Вместе по-настоящему работали один раз, когда перестилали в бане прогнившие полы. Ване хотелось быстрей освободиться, а дед Шапкин, и раньше-то расчетливо неторопливый, к восьмидесяти годам вовсе не признавал суетни. Пытался прогнать, но Ваня необидчиво отмахивался, продолжал как ни то помогать, потому что не приехал Вениамин со своим взрослым сыном Юркой, хотя клятвенно обещал, как обещал до этого покрасить железную крышу.

Почти закончили, когда Евдокия Матвеевна позвала разом обедать и ужинать. Ваня, голодный по-молодому до спазм в животе, сразу заторопился. На дедово: «Прибери мусор, инструмент», – огрызнулся дерзко: «Да ладно, потом», – и убежал мыться.

Взрослые мужики, если приходилось вместе работать, каждое движение его сторожили, потому что ценили: Мастер. «А тут сопля зеленая!» С той поры припечатал Ване – «вихлястый». А тот будто нарочно, подтверждая худшие прогнозы, все плохел, рос балбесом, рано пристрастившимся к вину.

Тимофей Изотикович поднялся из-за стола, подошел к прикроватной тумбочке с хитроумно устроенными замками, нашарил внизу кнопку-стопор, и пружина вытолкнула средний ящик.

– Настало время показать. Такого инструмента теперь не найти… – Он вынимал футляры, коробочки, свертки. – Как умру, распродавать не торопитесь. Вот микрометр английский. А это рейсмус особый. Вот двойной уровень… Инкрустация пооббилась, да бог с ней. А эти немецкие плашки и метчики я выменял на сапоги в Австро-Венгрии, когда там наша оружейная мастерская квартировала.

Ваню колотил мелкий озноб, он не мог слушать и даже просто сидеть на стуле, он ждал, что дед вдруг сунется в нижний ящик, который он взломал совсем недавно, чтобы вернуть карточный долг. Десять рублей мог бы выпросить у матери, но нет, засвербело, зажгло, подумалось, что дедушка Шапкин, возможно, совсем не вернется, поверилось в ловкость свою, умение ладить разные штуки.

Но ящик с двойным дном был сработан впотай на столярном клею особого шапкинского рецепта. Он видел, что скрытно не получается, будет заметно, а не мог остановиться. Ему мнились вещицы диковинные, может быть, золотые, старинные. Не знал Ваня и не предполагал, что в таком воровстве сокрыта сладкая мука сродни сладострастию, потому что слова такого не знал, но ощутил на короткий миг, когда, раскровенив стамеской пальцы, все же вытащил заднюю стенку… Как и разочарование. В тайничке лежала стопка десятирублевок. Семнадцать штук.

Сначала он решил взять одну, но быстро передумал, взял вторую. Потом долго возился, старался поаккуратнее приладить дощечку и притянуть, подбить мелкими гвоздиками. Щель все же осталась, и он додумался замазать ее коричневым пластилином, радуясь собственной сообразительности.

Утром Ваня поднялся пораньше, чтобы улизнуть на шестичасовую электричку. Тихонько оделся в своем закутке под вешалкой, где спал на коротком топчане второй год подряд, после того как продали домик в Нижегородке.

В зале горела настольная лампа. Дед Шапкин сидел на венском стуле одетый и смотрел строго, неподступно. Оставалось единственное – перебороть страх, повиниться и отдать хотя бы десять рублей…

– Взломал тумбочку?!

– Какая тумбочка? Ничего не знаю. Вы опять начинаете!.. – сделал он встречный подленький выпад, намекая на недавние осенние ссоры.

– Гаденыш! – Тимофей Изотикович презрительно скривил губы. – Подозревал, что таскаешь из верхнего ящика мелочь, и молчал. А зря! Теперь придется тебя в милицию сдать, пока ты не начал с ножиком людей в электричках грабить, как Петька Осколок. Выгоню! Выгоню к чертовой матери! – закричал он так, словно и не хворал вовсе, и саданул кулаком по столешнице.

Выскочила в ночной рубашке Анна со своим торопливым:

– Папа, может быть, вы обсчитались?

Еще не понимая, что произошло, она безоговорочно приняла сторону сына, как делала это почти всегда.

Тимофей Изотикович стал показывать надломленную заднюю планку…

– Может, рассохлась?

– Да тут же щель пластилином замазана! Ты не защищай! Пусть лучше признается.

Ваня угрюмо отнекивался, Анна плакала и тянула свое «не может быть», а Тимофей Изотикович размахивал руками, грозился пойти к соседу Агляму, чтобы вызвать по телефону милицию.

В полумраке огромные тени метались по стенам, потолку, довершая мрачную нелепость ситуации: никто, кроме врача, не знал, что у Тимофея Изотиковича разрастается в пищеводе раковая опухоль…

Когда заболела местная фельдшерица, Анна сама вызвалась делать уколы. Она заранее приготовилась к изнурительному уходу за больным, мучительно долго умирающим от раковой опухоли, подобралась, стала решительнее, строже и теперь сама караулила каждое желание отчима. Но как только боль заявила о себе въяве, Тимофей Изотикович наотрез отказался от еды.

Анна долго не могла успокоиться, спрашивала настойчиво по утрам:

– Папа, может, жиденький супчик или кашки?..

Словно бы доказывая свое превосходство в большом и малом, отставной мастер оружейных и слесарных дел избавился разом от хлопот. И Анна отступилась. Отступилась с обидой, но вскоре прониклась, поняла и смотреть стала по-другому, подобревшими глазами, с любовью, которой так не хватает в повседневной жизни.

Умер Тимофей Шапкин, как подгадал, на сороковой день добровольной голодовки, умер строго, как жил. Анна с последним «прости, папа» заглянула в глаза, в эти осколки полинялого неба, и закрыла их навсегда, а потом лишь заплакала облегченно, что отмучился, и она вместе с ним.

Младший внук Ванька отрыл могилу в полный рост вместе с приятелем Сашкой и впереди всех нес крышку гроба, сделанную горобцом из досок, давно заготовленных дедом на потолок для мастерской. И поминать он будет деда Шапкина по-настоящему, с водочкой и без нее, но всегда добрым словом. Но не будет на похоронах скаредной праведницы Клавдии и весельчака сына Вениамина, затаившего с нерусской озлобленностью обиду на отца родного из-за дома. Дома, который не принадлежал никому, кроме Бога единого, уготовившего ему странную судьбу…

О чем в то лето никто не знал и не подозревал, получив повестки с вызовом в суд по делу о разделе наследства.

Анна Малявина числилась ответчицей в суде и всем своим видом давала понять, что очень обижена, но не будет доказывать, как это глупо, нелепо. Даже красную папку с документами держала высоко у плеча, словно флаг.

– Плевать на документы! – повторяла она не раз. – Бревна, полы, потолки – это лишь часть большого дома, который принадлежал моему родному отцу Малявину.

Она стала в суде подробно рассказывать, как в тридцать первом году спешно продали одну половину дома, и он поныне стоит в Нижегородке, выделяясь из общего порядка домов толщиной сосновых необшитых бревен, высокими полутораметровыми окнами с резными кокошниками. Как перевозили вторую половину в Холопово, а в пятидесятых годах снова дом ополовинили. Анна отыскивала все новые и новые подробности, предлагала найти десяток свидетелей, поднять архивные документы, не очень уверенная, что они сохранились.

Судья призвала ее к порядку, требуя отвечать конкретно на заданные вопросы.

– Вы не имеете права!.. – начала было Анна.

– Я отлично знаю свои права и обязанности. А вы мешаете вести заседание! – с неожиданной резкостью ответила эта круглолицая, обильная телом женщина.

Анна Малявина притихла, но когда стало ясно, что Тимофей Изотикович не изменил завещание и все осталось, как прежде, то не удержалась, выговорила громко:

– Душемотатели! Фарс устроили.

– Клавке просто деньги некуда девать, – поддержала ее свояченица Валентина, прилепившая еще лет десять назад Вениной жене прозвище – Изжога.

– За своими лучше смотри! – ответила Клавдия.

Началась перебранка шутейно, вполголоса, но в перерыве взвилась матерком, застарелыми обидами.

Павел Хвостов – давний приятель Вениамина, а когда-то в молодости (об этом все родственники знали) сделавший Анне любовное предложение, – пробрался к ней бочком, выговорил негромко:

– Я говорил Вене, чтоб не ввязывался, он-то не дурак, но Клавдя его распалила, настроила. Теперь заплатит судебные издержки.

Родственникам не хотелось ссориться с Вениамином, с этим веселым мужиком, знатно игравшим на больших семейных праздниках, и с его вислогубым сыном Юркой, грамотно рассуждавшим на любую тему. И даже с Клавдией, пусть поминали не раз ее анекдотичную скаредность. Все устали от ожидания, от глупости самой ситуации, если и так все понятно, поэтому обрадованно зашевелились, загомонили, когда появилась в зале судья – шатенка азиатских кровей, казавшаяся такой по-домашнему доброй из-за полноты и круглолицести. Все охотно поднялись по команде: «Встать! Суд идет!» И суд продолжился своим чередом, как шли сотни и тысячи судов в тот день и час на просторах огромной страны по законам неписаным, а если и писаным, то велись они людьми скучными, дремучими, что множило глупость самих ситуаций, доводя их до абсурда, когда не понять, где черное, а где белое.

Когда судья зачитала приговор, то ахнули все без исключения.

Вениамин Шапкин рассчитывал на две-три тысячи рублей, потому что знакомый адвокат разъяснил, что дело стопроцентное, раз в сельсовете неправильно оформили документ. А тут какие-то жалкие четыреста. Не меньше огорчился и Юрка, экономивший на всем, чем только можно, чтоб скопить на «Запорожец».

Анна Малявина после слов «дарственную признать недействительной» зарыдала и не могла остановиться. Ее вывели под руки из зала суда. Она рыдала, как по покойнику, повторяя снова и снова:

– Где же справедливость?! Ведь это малявинский дом!

Она не могла понять, как это дом, отдаренный ей по праву и совести, нужно делить пополам или выплатить половину его оценочной стоимости за минусом тех восьмисот рублей, что Веня получил от отца.

Крепкая и бодрая баба Даша, угрюмоватая двоюродная сестра Нюра и свояченица Валентина старательно поддакивали, ругали Вениамина и Клавку, советовали Анне приговор обжаловать, хотя не знали, как это делается и будет ли прок.

Здесь же, на площади, стояла жена Юрия Вениаминовича. Рядом с ней нервозно суетилась, копаясь в сумке, Клавдия. Ее постное личико с белесыми, выщипанными в ранней молодости бровками, разрумянилось и слегка похорошело от радости, что наконец-то она умыла дюже образованную и дерзкую Аньку Малявину. Шапкины ждали мужей, укативших в ближайший магазин за водкой, чтобы отпраздновать хоть плохонькую, но победу.

Больше никого на площади не осталось. Родственники растеклись тихо и незаметно, и так же незаметно растеклось, распалось после суда их большое, дружное, если судить по фотографиям, малявино-шапкинское семейство, вместе с приятелями и приятельницами, ставшими за много десятилетий почти что родней. Вместе с фотографиями уцелел только общий любимец – никелированный самовар, опоясанный множеством медалей.

Глава 16

Раб армии

Он хорохорился лишь до той поры, пока не приказали снять штаны и все остальное. Дамочка в белом щелкнула деревяшкой по темечку:

– Стойте прямо, не сутультесь… Метр восемьдесят три. А теперь на весы.

Когда большую гирьку ей пришлось подвести к делению «пятьдесят», она то ли сокрушенно, то ли удивленно покачала головой.

«Пятьдесят восемь килограммов…» О чем тут говорить! Какой морфлот, какой десант? Да еще левая рука в сизовато-багровом камуфляже с обрезком мизинца, который весело как бы для хохмы заталкивать в нос.

– Условно годен!.. Мы вправе дать вам, Малявин, отсрочку на пару лет по состоянию здоровья. А дальше – на усмотрение комиссии.

Парень стоял навытяжку голый, его худое, без единой жиринки тело покрылось мурашками, а реденький клочок волос на груди вздыбился. Он был немного, самую малость навеселе после вчерашних проводов, когда для всех знакомых и близких стал почти солдатом, ему рекомендовали выбирать кирзовые сапоги под портянку на размер больше и не спорить с дедами, когда они ночью будут приводить к присяге мокрым полотенцем, свитым в жгут… Теперь выйти в коридор, где сто двадцать пар глаз воткнутся с вопросом: «Ну как?» А следом побежит от одного к другому: «Того вон длинного, что на вокзале выпендривался, комиссовали».

Малявин посмотрел на военкома, ожидая поддержки, но подполковник смотрел мимо, словно стыдился, что подсунул дерьмовый товар.

– Не надо отсрочку… Я хочу служить!

Глаз военкомовский посвежел и вонзился с неподдельным интересом:

– Одевайся, Малявин, мы тут решим.

Он дождался парня, который шел следом, спросил:

– Не слыхал, что они там про меня?..

– Стройбат, – ответил парень. – Лучше отказаться.

– Стройбат так стройбат, ни фига страшного.

– Дурак! – вбил тот, глядя в упор. – Иной стройбат хуже зоны.

– Да ты откуда знаешь?

– Брат там маялся. Грыжу нажил, комиссовали подчистую.

И все же Малявин не поверил и стал два миллиона первым рабом стройбата.

Однако Бог милостив, попал в сормовскую краснознаменную учебку, где было как в настоящей армии: каждодневные занятия на плацу, учебный класс, отбой за сорок пять секунд, изредка подъем по тревоге, стрельбы, обязательные наряды на кухню и в караул… И все это воспринималось легко, безбоязненно, как разумная данность, а самым страшным было не сдать экзамены, остаться без звания младшего сержанта и должности командира взвода, что в стройбате стало нововведением из-за нехватки офицеров.

Июнь. Начало лета, их пять человек в новой старательно подогнанной форме с черными погонами с просекой двух желтых полос, на которые нет-нет кто-то скосит глаза, едут в плацкартном вагоне согласно предписанию на Украину, к месту службы, и всему они рады, и все в вагоне рады их улыбчивым розовощеким после добротной сормовской кормежки лицам. Через сутки где-то под Харьковом их знает весь вагон и наперебой угощает то салом, то курицей, а то и «Пшеничной».

Поначалу радостно Малявину слышать – «командир взвода», слушать наставления офицеров, получать денежное довольствие и вживаться в необычный быт строительного батальона. А через месяц обкуренный первогодок из Самарканда пытался засадить кулаком в глаз и сбил с его головы фуражку, за что объявил властью, данной уставом, пять нарядов вне очереди перед строем. Солдат вывалил свое «хозяйство» под хохот салаг, тех немногих, кого удалось поставить в строй, и Малявин не знал, что ему делать. Кинулся искать командира роты, но в штабном вагончике объяснили, что старлей вряд ли появится на этой неделе, а летеха-замполит болен, ему вчера на объекте дембеля пробили голову…

Спал, запершись на ключ, в каптерке, в портяночной вони и без молотка на длинной буковой ручке в коридор вечером не выходил, а когда сходились рота на роту в ненависти лютой из-за того, что грузин обидел азербайджанца, не ввязывался, как и дежурный по части или начальник штаба – толстый красномордый майор, потому что это было предопределено, как ненастье или ведро, как смех и слезы. Просили лишь об одном – чтоб обошлось без смертоубийства.

Некоторых солдат из взвода Малявин не видел по месяцу и лишь справлялся через других: как там кухнарь Аскеров? Ему объясняли, что все в порядке, живой, не сбежал, потому что иные числились в бегах, иные жили при бане или свинарнике. Только в редкие дни приезда большого начальства удавалось собрать роту в казарме и утром отвести на завтрак в столовую, пусть не строем, о котором здесь и не помышляли, но ватагой единой и усадить салаг за еще не разграбленные старикам и дедами столы. Затем азербайджанцы разбредались по сапожным, банным и кухонным подсобкам, грузины – по каптеркам, лазаретам, гаражам, а русских и узбеков все той же ватагой он вел на строительный объект, где многие из них жили неделями, прибредая в батальон лишь за пайкой.

И он больше не хорохорился, не выпячивал свое командирство, особенно после командировки на Байконур, на знаменитую «вторую площадку», где перед сдачей объекта генералы ходили табунами, в небо вздымались гигантские ракеты, по громкоговорящей связи раздавались слова невиданных команд, а солдаты вручную перебирали горы битого кирпича и знали, что вечером на ужин их ждет десять голов хека и каша на воде, что ночью по казарме будут бродить гурьбой местные ухари, вышаривая все, что им покажется ценным. И он, сержант второго года службы, будет несказанно рад, когда удастся на часы выменять две буханки белого хлеба и кус непроваренной жесткой говядины.

Нет, он совсем не хорохорился на втором году стройбатовской службы, когда управление инженерных работ, а в обиходе УИР, перебросили под Козельск для реконструкции третьего пояса ПВО Москвы. Перевезли, как ни попадя, ранней весной, в марте месяце, по холодку, и бросили рядом с объектом в недостроенной сборно-щитовой казарме неподалеку от убогой и совсем неприглядной от ранневесенних дождей деревеньки Кузяки. Бросили в сорока километрах от некогда славного города Козельска без продуктов и топлива.

Ракетчиков с объекта, опутанного тремя рядами различных ограждений, забирали строго через десять дней вертолетом, а стройбатовцы передавали с ними послания, этакие слезницы, на которые всем, похоже, глубоко наплевать. Благо, что у ракетчиков оказался запас сухарей да полезла из земли разная травка и удалось подманить глупую собачонку. А когда обдуло слегка косогор и стало можно пробраться к деревне, солдаты потащили в нее все, что покупалось, – от кроватей до деревянных щитов, подломав один из углов собственной казармы. Но покупали плохо, не потому, что деревенские не хотели, а потому, что беспробудно бедны и отдаривались обычно картошкой и нелущеным зерном.

В один из апрельских деньков с хорошо понятным мужским томлением в груди Малявин двинулся вслед за военными строителями торговать досками прямо у сельпо, куда приходят все больше старухи, но иногда!.. Ему поясняли будущие дембеля: «Если Маруська, так ты сразу угадаешь, ей тридцати еще нет. Не раздумывай, Ванька! Баба-ягода». И выдавали такие подробности, что он, как ни старался, а все же пунцовым становился от смущения и, чтоб его скрыть, орал на стройбатовцев: «Салаги! Опять грязь с крыльца не счистили!» И заставлял счищать по два раза на дню, стираться хоть и холодной, без мыла, зольной водой, но стираться и мыть этой же водой руки перед едой, когда она случалась на столе.

Сидел он на взлобке возле полуразрушенной церкви и поглядывал на старух в заношенных телогреечках, которые обсуждали, как вчера и позавчера:

– Вроде посуше… На гусеничном-то пробьются. Нинка говорила, что могут консерву рыбную подвезти…

– Да лучше б селедки, как в прошлый раз.

Маруськи все не было. И тетки подступались с вопросом: почем доски-то? Хоть и знали, что почти даром. А он все отнекивался, ждал Маруську. Его тревожило, что больше двадцати дней нет никакой связи с батальоном и треть взвода страдает от простуды и чирьев, что сам он оброс, загрязнился, а подошву на сапоге скрепил проволокой. Его совсем не трогала нищета этой калужской деревни и некогда красавица-церковь с хорошо сохранившейся звонницей, куда хоть сейчас навешивай колокола и лупи звонкой медью набат день и ночь, день и ночь.

Желтые смолистые доски, по-праздничному яркие на черной земле с едва заметно начавшей пробиваться травкой, лежали почти до обеда. Малявину удалось за них сторговать восемь рублей, на которые он купил четыре буханки темного, плохо пропеченного хлеба, дешевейшей хамсы, махорки и две бутылки вина для избранных, которые помогали держать взвод в кулаке.

На следующий день дембель Гаврюшков, отмотавший полтора года в лагере, на общаке, показал Маруську – носатую тетку, которую днем раньше он видел у сельпо, но подойти не решился, и тут же заторопился, потащил к Маруське, объясняя на ходу, что она теперь до вечерней дойки свободна и поджидает с бутылкой вина и кулечком конфет.

В маленьком домике, разгороженном на две половины фанерой и ситцевыми занавесками, держался стойкий запах непросыхающей одежды, но внешне чисто, тепло, а на столе парила в миске картошка, лежал кусок сала, хлеб. Маруська без телогрейки и платка в крупную коричневую клетку не казалась старухой, особенно если не смотреть на руки с неразгибающимися до конца узловатыми пальцами.

Ему бы уйти сразу, как только Гаврюшков пошел за перегородку, а он не мог сдвинуться с места, надсаживаясь табачным дымом и злясь на самого себя, слушая стоны и вздохи. Когда растелешенный Гаврюшков столкнул со стула: «Да иди, она ждет», – он подчинился. Шагнул за перегородку к кровати и остановился, потому что Маруська даже не глянула. Она лежала на полосатом матрасе без простыни, широко раскинув ноги, и старательно подтиралась, выговаривая, что Петька-стервец, словно конь стоялый…

Малявин уговаривал Гаврюшкова не рассказывать в казарме, как вышло нескладно, как сбежал, позабыв про ремень. И он обещал, а потом все одно растрепал, да так обрисовал, что ему до самого дембеля поминали Маруську вороватые прапоры и лейтенанты, с которыми он давно перешел на «ты».

Может, поэтому Малявин необычайно обрадовался командировке в Узбекистан за молодым пополнением для батальона, который обновлялся на треть к вящей радости черпаков, готовых гнобить салажат день и ночь, чтоб служба медом им не казалась.

Прокаленная солнцем Ферганская долина в обрамлении гор со снеговыми вершинами. Небольшой размашистый древний город с неприкосновенным именем, вбитым навеки вместе с броской красотой дворца Худояр-хана, того самого, который с помощью русских штыков победил знаменитого Пулат-бека. Узорчатые минареты медресе-Эмир, где ныне квартировал десантный полк и стоял макет самолета в натуральную величину. На улицах Коканда пахло лепешками и пловом, повсюду, в чайханах, пивнушках, и прямо на тротуарах, возле жаровен, ражие, красномордые бритые мужики и старики с жидкими бороденками с утра и до позднего вечера ели неторопливо, прихлебывали из пиал чай, играли в нарды, подремывали или просто с ленцой переговаривались, щуря друг на друга и без того узкие глаза. Иная, необычайная жизнь, когда казалось, что можно не работать совсем на этом празднике жизни?.. Особенно им, двадцатилетним сержантам, проевшим за пять суток в поезде командировочные в оба конца, казалось это неправильным, несправедливым, им бил по глазам этот бесконечный танец животов, им очень хотелось участвовать в нем, чтобы наесться до отрыжки жирного плова, выпить под него хотя бы пива и познакомиться с девчонками, пусть некрасивыми и прыщавыми.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.