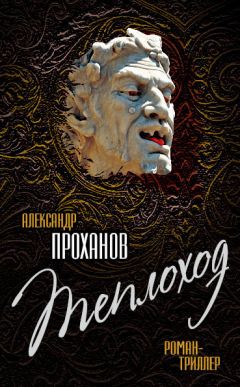

Текст книги "Теплоход"

Автор книги: Александр Проханов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)

Глава тридцатая

Помолившись, схимник Евлампий и Есаул с любовью взирали один на другого. Лицо старца светилось неземной благостью. Свечи наполняли келью ликованием свершившегося чуда. Образ царя, висевший в ногах старца, золотился нимбом и эполетами.

– Вася, помоги подняться. Выведи меня из кельи, – попросил старец.

– Стоит ли утруждать себя, отче? – робко отговаривал его Есаул.

– Там меня ждут, – ответил старец, с трудом усаживаясь на кровати. Есаул его поддержал, помог утвердиться на ногах.

– Теперь пойдем, – сказал схимник, долгим взглядом озирая келью, как озирают дом, из которого навсегда уходят. Вышли в длинный коридор с тусклым огоньком. Спустились по каменным ступеням. Оказались в прохладной ночи.

Было тихо и торжественно. Небо перед рассветом начинало едва заметно светлеть. Стены соборов, полукруглые апсиды, стройная колокольня казались бело-голубыми, сложенными из светящегося мрамора. Золотые купола, почти черные, глянцевитые, уже таили в себе отблеск близкой зари. Резная надкладезная часовня переливалась изразцами. Высоко, перед образом Богородицы, краснела лампада. Повсюду благоухали свежестью цветочные клумбы – душистые табаки, пряные ноготки, медовые левкои. Все было чудесно и свято.

Они медленно шли по монастырю. Старец опирался на его руку. Стариковская борода прозрачно светилась. На плече старца не умолкал соловей. Казалось, они шествуют в Раю среди небесных цветов и соборов.

– Вася, когда ты внесешь меня в келью, положи головой к образу государя императора. Мне уж видеть его будет не нужно. А хотелось бы лежать поближе к нему.

– Отче, ты сам войдешь в келью. Уляжешься, как будет тебе удобно.

– Мне жить, Вася, осталось не более десяти минут. Ты меня в келью внесешь и уложишь на смертный одр, как прошу.

Они шли мимо часовни с золоченой главкой. Дорога была разрыта, высилась в стороне груда камней, напоминавших собранные в кучу диковинные плоды – арбузы или темные дыни, созревшие на бахче.

– Люби всех, Вася, и любовью наша матушка Россия спасется, – произнес старец. – Теперь постой тут, я один пойду.

Остановил Есаула легким взмахом руки, нетвердо, словно колеблемый ветром, пошел к часовне. Послышался отдаленный шум, ровный хруст, приближавшийся рокот. Из-за часовни показалась темная колонна – монахи, шли плечом к плечу, шагали в ногу, развевались бороды, качались закопченные фонари. Перед колонной неловко семенил Добровольский, закутанный в черное покрывало, держа фонарь, в котором тускло желтела свеча.

– Вот он! – воскликнул Добровольский, увидев старца. – Ты – вечная нам помеха и укоризна!.. Ты – кривизна земли!.. Искра в стоге сена!.. Песчинка в глазу!.. Испорченная хромосома!.. Пропущенная буква!.. Ты сорвал наш замысел, помешал воскрешению!..

Колонна монахов встала. Несколько фонарей поднялось, освещая схимника.

Старец слабо колыхался на невидимом ветру, который, казалось, вот-вот подымет его с земли и унесет, как пушистое семя, чтобы в иных мирах, на других планетах оно расцвело волшебным цветком.

– Братья, любите друг друга, – воззвал схимник к монахам. Но те лишь теснее сдвинули шеренгу, угрюмо взирали из-под клобуков.

– Ты – безумный старик! – возопил Добровольский. – Говорил тебе, уезжай! Не мешай нашему делу! Предупреждал добром!

– Не мог уехать. Государь император привел меня сюда и поставил на страже. Я страж царя-мученика, стою на посту… Братья, любите друг друга. Только любовью совершится великое воскрешение. Из тлена и праха встанет наша матушка-Россия.

– Убейте его! – приказал Добровольский. – Забейте его камнями!

Монахи, исполняя приказ, кинулись к груде булыжников, выбирали каждый по камню. Первый булыжник ударил схимника в грудь, там, где белела Голгофа. Схимник упал навзничь. Соловей взлетел с плеча и жалобно засвистал, стал виться в воздухе. Второй подбежавший монах наотмашь ударил схимника в голову, пробивая булыжником череп. Старец затих и лежал, белея крестом. Другие подбегали и швыряли камни. Они с хрустом ломали стариковские кости, плющили слабое тело. Монахи подбегали один за другим к груде камней, подхватывали булыжники, торопились кинуть. Камни заваливали старца. Из-под черной глыбы белела легкая борода.

– Не сметь! – крикнул Есаул, бросаясь к побиваемому камнями духовному отцу. – Отступитесь!

Подбежал к схимнику, заслонил его своим телом. Почувствовал, как тяжелый булыжник ударил его в поясницу.

– Отставить! – приказал Добровольский. – Больше он не будет мешать. Пойдемте, братья, на трапезу. А эти двое пусть любят друг друга.

Монахи, тяжело дыша, вытирали о рясы руки. Жалели, что была остановлена библейская казнь. Гурьбой прошествовали к трапезной.

Небо над монастырем светлело. Начинали сиять купола. За крестом часовни заалела зорька, словно струйка крови. Есаул прижимал к груди пробитую голову старца, шептал:

– Прости, не уберег тебя, отче…

Есаул поднял на руки легкое тело старца, понес в келью.

Жарко пылали свечи. Пламенели лампады. Есаул уложил схимника Евлампия на кровать, головой к образу государя императора. Розы, еще недавно благоухавшие, теперь осыпались и увяли. Из темных пробоин в доске сочилась кровь.

Есаул стоял в монашеской келье, где еще недавно испытывал небывалую любовь и блаженство. Не было любви и блаженства. Он был похож на затравленного хищного зверя, жестокого, чуткого, готового к броску и удару. Под сердцем жарко, как осколок рубина, светилась искра ненависти. Он больше не смотрел на измученное, залитое кровью лицо старца. Достал мобильный телефон. Набрал номер:

– Капитан Яким?.. Срочно прибыть ко мне!..

На заре, когда солнце осветило кресты, и они победно засверкали среди дивной лазури, в монастырской трапезной собралась братия. Есаул занял скромной место среди деревянных столов, под сводами, которые были расписаны искусным художником. Не было ангелов, святых и угодников, ветхозаветных и евангельских сюжетов. Все своды покрывали диковинные чертополохи, африканские орхидеи, болотные цветы. Повсюду извивались лианы, свисали фиолетовые мхи, сиреневые лишайники. Среди болотной растительности притаились пятнистые тритоны, глазастые лягушки, перламутровые хамелеоны, живописные улитки.

Игумен, колыхая на груди иссиня-черной бородой, поднялся и обратился к собравшимся:

– А теперь, дорогие гости, отведайте деликатес, свойственный только нашей озерной кухне, занесенный в поваренные монастырские книги еще в шестнадцатом веке, при основании сей обители. Рыба лабардан, попавшая в сети нашей рыбацкой артели, водится в глубинах сего благословенного озера. После поимки замораживается на льду и подается в сыром виде, как строганина. Прошу внести чудо-рыбу! – Игумен обратился к дверям и хлопнул в ладоши. Добровольский, услышав про рыбу, заерзал на лавке, стал облизываться, потирал в нетерпении руки:

– Рыбка, слабость моя!.. А ну-ка, ну-ка, какая она, рыба озерная лабардан?..

Двери распахнулись. Двое послушников в подрясниках внесли огромное деревянное блюдо, на котором возлежала фантастическая рыбина. Горбатая, усыпанная шипами спина. Растопыренные прозрачно-алые плавники. Синий змеиный хвост. Огромная, с растворенным ртом голова. Зеленые пластины жабр. Черно-золотые выпученные замороженные глаза. Фиолетовая, заледенелая чешуя. Иней на длинных усах. Белое сдобное брюхо, обложенное кристаллами льда. От рыбы, замороженной, твердо застывшей, шел легчайший пар. Казалось, от одного ее появления в трапезной стало прохладней.

– Рыбу такого размера, – пояснял игумен, гордясь небывалым уловом, – в последний раз поймали в четырнадцатом году перед германской войной. Угощали великого князя, совершавшего водное путешествие мимо нашей обители. О чем была оставлена запись в монастырской книге. Теперь же и вы, дорогие гости, сподобились вкусить несравненное яство. Разделать рыбу! – приказал игумен и снова ударил в ладоши. Послушники, обнеся столы и дав возможность гостям налюбоваться на водяное диво, понесли рыбу на кухню, где собирались ее рассечь на ломти.

На кухне их поджидали Есаул, капитан и его верный помощник. Ударами деревянных молотков оглушили служек. Подхватили падающее блюдо. Содрали с оглушенных послушников темные ряски. Облачились в них поверх белоснежных мундиров. Отточенные ножами стали рассекать рыбу на плоские ломти, розовые, ледяные, сочно-хрустящие, в каждом из которых светился жемчужный позвонок.

Капитан Яким извлек из кармана тонкую металлическую пластину с отточенными концами. Гибко ее согнул. В согнутом положении вставил в розовый рыбный ломоть, над которым торчал льдистый плавник. Утопил синеватую сталь в мороженом мясе.

Рассеченную на ломти рыбу внесли в трапезную. Стали обносить гостей и монахов, и те руками брали ломти, клали перед собой на скобленые доски стола, принимались есть. Когда подошел черед Добровольского и пред ним оказался ломоть, в недрах которого, стиснутая замороженным мясом, притаилась стальная пружина, Добровольский схватил ломоть. Сладострастно обнюхал. Несколько раз по-собачьи лизнул розовое ледяное мясо. Стал жадно глотать, давился, чавкал, хрустел рыбьей плотью. Глаза его слезились от наслаждения, из губ тонко лилась слюна.

– Рыбка, ах рыбка моя!.. Сладость несказанная!..

Он обводил застолье счастливыми глазами, которые начинали выпучиваться, лицо стало бледнеть, наполнялось идиотической мукой. Из посиневших губ вместе с неразжеванным мясом вырвался крик боли и ужаса. Он вскочил, хватаясь за живот. В его жадном горячем желудке под воздействием едкого сока проглоченный кусок растаял, стальная пружина распрямилась, пронзая отточенными жалами стенки желудка, вызывая нестерпимую боль. Добровольский вывалился из-за стола и упал, держась за живот. Стал кататься по полу. Визжал гиеной, лаял собакой, блеял козлом, шипел змеей, чихал дикобразом, рыдал совой, квакал болотной жабой, а потом вдруг умолк. Обмяк, завалился на бок. От головы отлепился парик, обнажив голый, с синими венами череп. Из-под скрюченного носа, из растворенных губ, сквозь вставные зубы хлынула синюшная стариковская кровь. В трапезной, среди расписанных сводов, огненных чертополохов и лиловых орхидей прозвучали пророческие стихи Иосифа Бродского:

…Так в феврале мы, рты раскрыв,

таращились в окно на звездных Рыб,

сдвигая лысоватые затылки

в том месте, где мокрота на полу.

Где рыбу подают порой к столу,

но к рыбе не дают ножа и вилки.

И хотя на дворе стоял не февраль, а конец июля, в остальном пророчество точно описывало ужасную картину мертвого, с кровавой мокротой старика, в чреве которого таяла строганина, и в стенках изъеденного язвами желудка торчало невидимое орудие смерти.

Гости с ужасом покидали трапезную, бежали к теплоходу. Монахи, рокоча на неведомом языке, молились над телом старого масона.

Капитан Яким и его помощник сбросили ряски. Во всем великолепии белых флотских мундиров предстали перед Есаулом, который пожал им руки. И уже члены корабельной команды уносили Добровольского на корабль. Поместили в морозильник, в богатый гроб, накрытый американским флагом, как тому учил посол США Киршбоу. В холоде морозильника растаявшая в желудке рыба лабардан снова замерзала, превращаясь в строганину.

Савл Зайсман, не успев сбросить с себя монашеское облачение, возвращался на теплоход. Он пребывал в скверном расположении духа. Оживление Троцкого не состоялось. «Формула великого проекта генетического преобразования России» осталась непознанной. Ему, Савлу Зайсману, великому генетику и магу, биотехнологу и доктору оккультных наук, не удалось превозмочь молитвенную мощь схимника. Единственное, что удалось совершить, так это забить камнями неуемного старца, чья смерть открывала дорогу новым попыткам воскрешения великого революционера и генного инженера Лейбы Бронштейна.

Однако по закону метафизического баланса гибель старца повлекла за собой гибель Добровольского. Смерть старого масона, чревоугодника и интригана, не слишком заботила Савла Зайсмана – сластолюбивый старик будет воскрешен, как, впрочем, и губернатор Русак, и несравненная ведунья Толстова-Кац. Их бездыханные тела покоятся в морозильнике, в специальных саркофагах, накрытых американскими флагами. Звездно-полосатая ткань флага обладала мумифицирующими свойствами. Синие полосы излучали энергию, подмораживающую клетки тела, сохраняли их от распада. Красные звезды, напротив, впрыскивали в клетки кванты витальной энергии, поддерживая их существование. Вернувшись в Москву, он распорядится перенести тела усопших в секретную подземную лабораторию, что размещается под гигантским супермаркетом на пересечении Кольцевой дороги и Ленинградского шоссе. К покойникам будут применены новейшие методики воскрешения, и те встанут живыми и невредимыми, как после анабиоза.

От этих раздражительных размышлений модельера отвлекла Луиза Кипчак, догнавшая его перед самой пристанью.

– Маэстро. – Красавица ухватила его за край черного балахона. – Вы мне обещали помочь. Как мне избавиться от досадной морщинки?

– Не сейчас, дорогая, – не слишком любезно ответил Савл Зайсман. – У меня для этого нет ни сил, ни времени.

Они подходили к причалу, над которым высилась белая громада теплохода. На пристани, ожидая парома, толпились богомольцы и нищие – платки, долгополые юбки, стоптанные башмаки, смиренные изможденные лица.

– Батюшка! – Навстречу Савлу Зайсману, приняв его за священника, кинулась худая истощенная женщина с большим животом, прикрытым нелепой блузой. Ее синие глаза умоляюще взирали, иссушенные губы были искусаны, бледное лицо выражало муку и последнее отчаяние. – Батюшка, исповедуй! За тысячу верст добиралась, думала исповедоваться. А меня прогнали, не приняли исповедь! Не погуби мою душу, батюшка, прими исповедь! – Она семенила рядом, заглядывала в лицо Савлу Зайсману, придерживая худыми руками свой беременный живот.

Сначала кутюрье раздраженно прибавил шаг, желая уклониться от назойливой бабы. Но вдруг в его скучающем лице мелькнуло озарение, напоминавшее ночную молнию. В этом озарении скользнуло дьявольское веселье, игра скучающего воображения, прихоть злого гения. Он повернулся к богомолке:

– Откуда сама?

– С севера, с Воркуты. Муж на шахте погиб. Двое детей осталось. Третьего вот ношу. Не вырастить мне троих. От третьего хочу отказаться. Вразуми, батюшка!

– Хорошо, пойдем на корабль. – Приглашающим жестом он позвал за собой богомолку. – Так что вы хотели, сударыня? – С изысканным поклоном он повернулся к Луизе Кипчак.

– Я убедилась в вашем волшебстве, маэстро. Вам все под силу. Уберите с моего лба морщинку. Верните мне свежесть и красоту первозданной молодости.

– Попробую вам помочь.

Ведя за собой двух женщин – обтрепанную беременную богомолку и блистательную Луизу Кипчак, Савл Зайсман взошел на борт и проследовал в свою каюту.

– Примите ванну, – обратился он к Луизе Кипчак. – На вас еще видны следы могильной земли, по которой вы изволили кататься, а также той плохо смываемой жидкости, какой поливает избранниц дух африканской пустыни Безарх. – С этими словами он проводил красавицу в ванную, где сияли зеркала, благоухали шампуни, ослепительно белел фаянс. Сам же вернулся к богомолке.

– Ну, милая, – усаживал он ее на стул, протягивая для поцелуя руку. – Как тебя звать?

– Антонина.

– Ну, раба Божья Антонина, в чем твоя боль? – Он накрыл ее голову своим черным пологом, положив поверх ткани ладонь. – Облегчи душу.

– Батюшка, осталась без мужа одна с двумя мал-мала меньше. Мой-то, Степа, в шахте взорвался, так его и не вытащили. Я ему говорила: «Степушка, зачем нам третий? Денег тебе на шахте не платят, есть нечего. Нищету плодить?» А он говорит: «Это временно, Тоня. Деньги будут платить. Я мужик здоровый, еще заработаю. Русских людей мало на земле остается, нужно больше рожать. Ты рожай, а я об вас позабочусь». Вот и позаботился – там, под землей остался. Всех вытащили, а его забыли. Как мне, батюшка, быть? Под нож ложиться или рожать, чтобы потом всем вместе от голода помереть?

Она билась под черным пологом, как пойманная птица, не в силах взлететь. Он чувствовал сквозь ткань ее темя, улавливал ладонью бестелесные фонтаны боли и страха, которые из нее излетали. Лицо его было сосредоточенным и серьезным, и только в глубине выпуклых глаз таилось злое веселье.

– Вот что я тебе скажу, раба Божья Антонина. Троих тебе не поднять. Кто-нибудь да умрет, или от болезни, или от голода, или от несчастного случая. Нет сегодня таких семей, чтобы троих поднимали. Но я тебе могу помочь. Я врач, хоть и священник. Сделаю тебе аборт и дам денег. Грех твой возьму на себя, а во искупление моего греха дам тебе денег. На эти деньги ты сможешь двоих воспитать. Можешь уехать с ними с проклятого Севера и где-нибудь под Воронежем или Липецком купить себе домик в деревне.

– Я его, третьего, мальчика моего Алешу, в себе чую, уже говорю с ним, люблю. Как же мне от его избавляться?

– Твое дело, Антонина. Тебе решать. Я тебе помощь предлагаю – кучу денег и медицинскую помощь. Хоть сейчас тебе аборт сделаю, а к вечеру сможешь ходить. И денег вот сколько, посмотри!

Савл Зайсман сдернул с головы женщины покров. Достал из-под кровати баул. Вытряхнул на кровать пачки долларов. Женщина ахнула, прижала руки к животу. В глазах ее загорелся ужас неодолимого искушения и смертного греха.

– Как же мне быть-то? – возопила она.

– Соглашайся. Долго ждать не могу. На размышление две минуты. – Он отвернулся, прислушиваясь, как шумит в ванной вода. Представлял обнаженную Луизу Кипчак в розовой пене.

– Согласна, – тихо промолвила женщина.

– Вот и хорошо, вот и ладно, – обрадовался Савл Зайсман, не сомневаясь в ее неизбежном согласии. – Разденься, ложись на стол. А я сейчас вымою руки, приготовлю все к операции.

Женщина неловко раздевалась, сволакивая с себя поношенную юбку, дырявую кофту, несвежую сорочку. Откладывала в сторону затертый лифчик и блеклые трусы. Осталась стоять обнаженная, некрасивая, с худым, измочаленным в непрестанных работах, родах и хворях телом, на котором выступали синеватые, неправильной формы груди с набухшими железами, вздутый голубоватый живот с выпученным пупком и фиолетовой продольной полосой.

Кутюрье осмотрел ее с ног до головы, словно снял гробовую мерку, взял заветный алюминиевый кейс, раскрыл его. Извлек столовую, усеянную цветочками клеенку и постелил на стол.

– Ложись, – приказал он женщине.

Та легла, отрешенным лицом к потолку. Уже не защищала живот, бессильно положила вдоль бедер жилистые руки. Савл Зайсман достал из кейса флакон с эфиром, пропитал щедро марлю. Наложил женщине на лицо. Та слабо вздрогнула и затихла. Он достал длинную бечевку, протянул ее через каюту. Повесил на нее пустой полиэтиленовый пакет, прикрепив бельевой прищепкой. Доллары зеленоватой грудой бугрились на кровати. Женщина с маской эфира лежала на столе. В ванной нежно шелестела вода, омывая изнеженную красавицу. Там под сверкающим душем стояла Луиза Кипчак. Восхитительная, бело-розовая, высоко подняла локти, омываемая сияющими струями. Бриллианты внизу живота делали ее похожей на небесную звезду среди влажного небосвода.

Савл Зайсман ухватил пинцетом ватный тампон, окунул в склянку с йодом. Провел борозду по дышащему животу, от пупка к лобку с редкой белесой паклей. Смотрел, как высыхает яркая лента, словно на живот наклеили полоску золотой фольги. Подумал и, усмехнувшись, нарисовал на животе смешную рожицу – кружок, две точки, черточку и под ней запятую. Так рисуют маленьких человечков.

Извлек из кейса яркий ланцет. Покачивая головой, прицелился и сделал быстрый твердый надрез. Ткань распалась, полилась вишневая кровь. В фиолетово-розовых пленках разверзлось женское лоно, где, укутанный в прозрачные оболочки, пульсировал зародыш – лобастая голова, выпученные, как у рыбьего малька, глаза, поджатые к подбородку колени, скрюченные на складчатых ручках кулачки. Эмбрион был живой, казалось, ослеп от преждевременно хлынувшего света. Савл Зайсман просунул под него ладони, бережно вытягивая из материнской утробы. За эмбрионом тянулась прозрачная слизь, толстая пуповина, горячий отекающий студень. Поддерживая плод одной широкой ладонью, в другую он взял ланцет и отсек ребенка от матери. Смотрел, как сотрясается скользкое тельце на его большой ладони, плывет в ней, словно в священной ладье, появившись в мир, чтобы тотчас его покинуть.

Растворил висящий на шпагате полиэтиленовый пакет и аккуратно слил в него скользкий плод. Подвесил пакет на прищепке. Смотрел, как натекает розовато-желтая жидкость. Эмбрион в пакете был похож на размороженного цыпленка.

Савл Зайсман извлек из кейса молекулярный вибратор – изящный прибор с красным огоньком индикатора. Запустил его и стал водить струйкой разноцветных молекул в разъятой утробе. Истерзанное ланцетом лоно начинало заживать, рассеченные сосуды срастались, кровь унималась. Ловкими пальцами модельер стянул кромки раны, вел вибратором, и рана смыкалась, словно застегивали молнию. Скоро на опавшем, обмелевшем животе не было даже рубца. Только пролегала полустертая золотистая полоса да красовалась смешная детская рожица.

Кутюрье позвонил по телефону.

– Господа, быстро ко мне, – позвал он кого-то. – И захватите носилки.

Через несколько минут в каюте появились лысинка Жванецкого и шляпа Боярского. Оба несли пустые носилки.

– Господа, нужна ваша помощь. Эту милую русскую женщину отнесите на пристань и положите где-нибудь в сторонке, на свежем воздухе. Через пару часов она проснется. Эти деньги, – он указал на груду долларов, – заложите в длинную ткань и опояшьте ее под юбкой. Чтобы, не дай бог, другие богомольцы ни сперли.

Вошедшие беспрекословно, как верные слуги, и ловко, как санитары, одели спящую женщину. Обмотали вокруг живота матерчатый пояс, полный денежных пачек. Одернули юбку. Переложили женщину на носилки и унесли.

Савл Зайсман свернул окровавленную клеенку и сунул в кейс. Туда же уложил ланцет и склянки. Извлек небольшую хромированную мясорубку, вставил в розетку штепсель. Подошел к висящему эмбриону, легонько ткнул пальцем, чувствуя мякоть теплого тельца. Смотрел, как качается на прищепке пакет.

– Сударыня, – постучал он в дверь ванной, за которой умолк шум воды. – Время ложиться в ванну и время вставать из ванной. Я вас жду, моя прелесть.

На этот нежный призыв появилась Луиза Кипчак. Она не сочла нужным набросить халат на свои влажные розовые плечи. Возникла во всей обольстительной наготе, в благоухающем тумане, похожая на раскрывшуюся лилию.

– Я готова, маэстро. – Она позволяла любоваться собой, медленно поворачивалась. Так на выставке антиквариата поворачивается драгоценная ваза, – блистательны были ее плечи, бедра, округлые груди и ягодицы.

Савл Зайсман стал оглядывать ее восхитительные формы. Брал за щиколотку и осматривал босую стопу. Нежно раздвигал бедра и заглядывал в самый сокровенный уголок. Просил воздеть руку и рассматривал подмышки. Приподымал на затылке влажные золотистые волосы и исследовал шею. Осторожно, как в музеях трогают драгоценные экспонаты, слегка приподнял грудь с изюминкой соска и заглянул под нее. И повсюду обнаруживал живородящие женские прелести, покрывавшие красавицу с ног до головы, превращая ее из обычной женщины в богиню плодородия и деторождения. Пресловутая морщинка на лбу уже не была морщинкой, но нежной расселиной, куда влекло любящего мужчину, который в своем обожании был готов проникнуть любимой женщине даже в мозг.

– Сударыня, извольте прилечь. – Савл Зайсман уложил Луизу Кипчак на постель, лицом в подушку. Любовался совершенным изгибом спины с розовой влажной ложбинкой, в которой держался аромат клубничного шампуня. Обнаружил под правой лопаткой все ту же прельстительную лунку, окруженную алыми лепестками. Скромный цветок ждал, когда в его медовую глубину опадет с тычинок пыльца. Нежно припал губами, вдыхая чудную сладость. Подобно шмелю, осторожно и нежно вкушал нектар, пока Луиза Кипчак не издала едва слышный вздох. Ее плечи опустились, голова утонула в подушке, и она забылась в упоительной грезе.

Савл Зайсман подставил под хромированную мясорубку эмалированную миску. Снял с прищепки пакет с эмбрионом. Включил мясорубку, слыша, как зарокотала отточенная фреза. Вытряхнул из пакета сырого фиолетово-розового младенца. Разогнул ему ножки и, держа вниз головой, стал погружать в мясорубку. Фреза хрустела, хлюпала, перемалывала сахарные хрящи, нежную плоть. Выдавливала в отверстия розовый, душно пахнущий фарш, который комочками падал в миску. Савл Зайсман окунул в мясорубку всего младенца, надавливая пальцем на крохотные пяточки, и их заталкивая под жужжащую фрезу. Все, что недавно было младенцем, теперь являло собой розовую кучку, пропитанную соком, из которой хоть сейчас можно было жарить котлетку.

Савл Зайсман достал одноразовый шприц. Насадил иглу. Всосал розовато-мутную жидкость. В ней содержались высококалорийные, насыщенные интенсивными генами клетки, обладающие огромной омолаживающей силой, гигантской витальной энергией, взятой из матки мира, откуда в первозданные времена возникла Вселенная. Савл Зайсман приблизился к дремлющей красавице и вколол иглу в матовую, жемчужную ягодицу. Укол был столь нежен, что богиня его не заметила. Лишь тихо вздохнула во сне.

Совершив омолаживающую инъекцию, маэстро промыл мясорубку, спрятал инструменты в алюминиевый кейс. Взял эмалированную миску и вышел на палубу.

Теплоход был готов к отплытию. Матросы разматывали швартовые. Кутюрье хотел отыскать на пристани рабу Божью Антонину, но ее не было видно среди толпы богомольцев. Он перешел на противоположный борт, где открывался озерный простор. Вылил за борт содержимое миски, и красная муть расточилась среди бескрайних вод. Его распирало от дьявольского самодовольства Капризная дура, изнеженная и беспардонная стерва Луиза Кипчак надоела ему своими приставаниями, и он сыграл с нею злую шутку. Вместе с омолаживающими стволовыми клетками он впрыснул ей в кровь перемолотую ткань младенца, ответственную за рост зубов. И теперь исход вливания мог быть самым непредсказуемым.

Подумав об этом, Савл Зайсман весело рассмеялся и пошел в каюту будить Луизу Кипчак, ибо по палубам метался встревоженный и ревнивый Франц Малютка, отыскивающий свою вероломную подругу.

Теплоход отчалил. Остров с дивной обителью удалялся, сияя золотом глав, белея среди могучих деревьев благородной белизной соборов и башен.

Есаул печально смотрел на удалявшийся остров. Там остался его духовный отец, святой старец Евлампий, которого он не смог уберечь. Вода за бортом переливалась синевой в легчайших серебряных плесках. Над водами, из глубин, сотканный из водяной пыльцы, звучал неизвестный стих. Кто-то молодой и печальный читал его тихим взволнованным голосом:

Милый друг, свиданье было долгим.

Ни друзей вокруг и ни врагов.

Белый пароход плывет по Волге,

А у Волги нету берегов.

На глубине, в обвалившейся шахте, засыпанный глыбами, лежал человек. Окаменелый, в позе эмбриона, он скрючился, словно в матке Земли, где случилось зачатие, но не случилось рождения. С поверхности, сквозь толщу, к нему неслись цветные корпускулы, что вырвались из плоти его умерщвленного сына. Как космические частицы со скоростью света прошибают планету насквозь, так молекулы сыновнего тела пронзили толщу земли, пронзили пласты, ударили в окаменелого человека. Разбудили. Шахтер Степан Климов, оживленный сыновней смертью, шевельнулся и встал. Но окаменелая статуя не вернула себе теплую одухотворенную плоть, биение сердца, дыханье оживших легких. Это было подобие человека, преисполненное яростной силы. На шахтерской каске загорелся огненный луч, но теперь это был луч лазера, расплавлявший породу. Напряглись, шевельнулись ожившие мускулы, но теперь это были упругие рычаги и колеса, преисполненные мягкого рокота. Его руки вращались, как стальной грохочущий ротор, и пальцы были как насадки из победита. Он поднялся на сильных ногах, и они отжались, словно колонны с гидравликой, сияя сверкающей сталью. На его груди мерцала панель с индикаторами.

Он нащупал на ребрах рычаг управления, рванул, и его руки превратились в свистящий вихрь. Шагнул, неся перед собой металлическое солнце фрезы. Коснулся камня, делая овальный звонкий надрез, брызгая хрустящей породой. Частицы с поверхности продолжали лететь, указывая направление. Он вгрызался в камень, сверкая сталью, вытачивая коридор. Если камень не поддавался расточке и победит звенел и отскакивал, то шахтер направлял на глыбу луч лазера, и камень плавился, отекал, словно воск. Он двигался в центре Земли, как упорный металлический крот, вытачивая ход на поверхность, навстречу невесомым частицам.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.