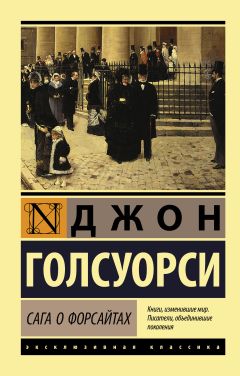

Читать книгу "Сага о Форсайтах"

Автор книги: Джон Голсуорси

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Сомс фыркнул.

– Еще был кузен Вэл с женой.

– Что? Я думал, они вернулись в Южную Африку.

– Ах нет, свою ферму они продали. Кузен Вэл теперь собирается выезжать скаковых лошадей в Сассексе. У них там славненькое старое поместье, они меня пригласили.

Сомс кашлянул: новость пришлась ему не по вкусу.

– Как тебе показалась его жена?

– Тихоня, но милая.

Сомс кашлянул опять.

– Он беспутный малый, этот твой кузен Вэл.

– Что ты, папа! Они очень преданы друг другу. Я обещала погостить у них – со следующей субботы по среду.

– Выезжать скаковых лошадей… – пробурчал Сомс.

Он не питал уважения к этому занятию, но причина его недовольства крылась в другом: какого черта Вэл не остался в Южной Африке? Развод и так доставил ему, Сомсу, достаточно неприятностей, а тут еще и племяннику вздумалось жениться на дочери Джолиона – соответчика по бракоразводному процессу. Она, эта Холли, приходится единокровной сестрой и Джун, и тому юноше, на которого Флер смотрела из-под ручки насоса. Если не проявить бдительности, девочка узнает о том старом позоре! Да уж, сегодня неприятности облепили Сомса, как рой пчел.

– Мне это не нравится! – сказал он.

– Но я хочу посмотреть на скаковых лошадей, – пробормотала Флер. – И мне обещали, что я буду ездить верхом. Кузен Вэл, как ты знаешь, не может много ходить, но наездник он прекрасный. Покажет мне настоящий галоп.

– Скачки! – буркнул Сомс. – Жаль, Война не положила им конец. Боюсь, он весь в отца.

– О его отце я ничего не знаю.

– Он тоже был любитель лошадей, – сказал Сомс угрюмо. – Сломал себе шею в Париже, упав с лестницы, благодаря чему у твоей тетушки поубавилось забот.

Сомс нахмурился. Ему вспомнилось расследование, ради которого он шесть лет назад ездил во Францию, поскольку сам пострадавший присутствовать уже не мог. Лестница в том доме, где шла игра в баккара, оказалась в полном порядке. Значит, либо выигрыш ударил в голову Монтегю Дарти, либо то, чем этот выигрыш праздновался. Французское следствие было очень формальным, но неприятностей Сомсу хватило. Голос Флер отвлек его от воспоминаний:

– Смотри! Вон те люди, которые были с нами в галерее.

– Какие еще люди? – проворчал Сомс, прекрасно зная, кого дочь имеет в виду.

– По-моему, та женщина красива.

– Зайдем в кондитерскую, – сказал он резко и, крепче сжав руку Флер, вошел с нею в кафе, что было для него довольно-таки необычным поступком. – Что будешь? – спросил он нервно.

– Ох, я ничего не хочу. Меня угостили коктейлем и умопомрачительным ланчем.

– Теперь мы должны что-нибудь взять, раз вошли, – возразил Сомс, не выпуская ее руки. – Два чая, – сказал он, – и два вон тех пирожных с нугой.

Но не успело его тело усесться, как душа подскочила: те трое, те трое тоже сюда направлялись! Он услыхал, как Ирэн что-то сказала сыну, а тот ответил:

– Да нет же, мама, это отличное место. Мое любимое.

И они втроем сели за столик. Этот момент, отягощенный призраками и тенями прошлого, показался Сомсу самым неловким за всю его жизнь. Одновременно видя обеих женщин, когда-либо им любимых, – бывшую жену и дочь от ее преемницы, – он боялся не столько их, сколько кузины Джун. Эта особа могла закатить сцену, могла представить детей друг другу. Она была способна на все. Сомс ел пирожное слишком торопливо, и оно пристало к его вставным зубам. Отправив палец в рот, он посмотрел на Флер. Она мечтательно жевала, взгляд был устремлен на мальчишку. Форсайт внутри Сомса сказал: «Как только появляются лишние мысли и чувства – тебе крышка», и он еще раз сердито ковырнул пальцем зуб, залепленный нугой. Чертовы протезы! Интересно, носит ли их Джолион? А эта женщина? В свое время он, Сомс, видел ее в такие минуты, когда она не носила ничего! Подобных воспоминаний у него уже никто не отнимет, и она это знала, хотя и сидела сейчас с таким невозмутимым видом, словно никогда не была его женой. Едкая насмешливость взволновала форсайтскую кровь, причинив Сомсу легкую боль, лишь на волосок отделенную от удовольствия. Только бы Джун внезапно не потревожила осиное гнездо!

– Конечно, тетя Джун, – сказал мальчик. Он называл сестру тетей? Впрочем, неудивительно, ей ведь лет пятьдесят. – Славно, что ты их поощряешь, только… бросила бы ты эту затею!

Сомс украдкой посмотрел в их сторону. Ирэн не спускала с сына встревоженных глаз. Эта женщина все-таки умела любить: любила Босини, отца этого мальчика, самого мальчика…

– Ты все? – спросил Сомс, тронув Флер за плечо.

– Нет, купи мне, пожалуйста, еще одно пирожное, папа.

Ей же дурно станет!.. Он подошел к прилавку и заплатил, а когда повернулся, увидел, что дочь стоит у двери, держа платок, который мальчишка, видимо, ей подал.

– Ф.Ф., – произнесла она, – Флер Форсайт… Да, это мой. Большое спасибо.

Боже правый! Она воспользовалась трюком, про который он сам рассказал ей сегодня в галерее. Вот же обезьянка!

– Форсайт? Это и моя фамилия. Может, мы родственники?

– Подумать только! Наверное. Других Форсайтов нет. Я живу в Мейплдареме, а вы?

– В Робин-Хилле.

И вопрос, и ответ прозвучали так быстро, что Сомс даже пальцем не успел пошевелить. Видя внезапное волнение, оживившее лицо Ирэн, он едва заметно покачал головой и, взяв Флер под руку, сказал:

– Идем!

Она не шелохнулась.

– Отец, ты слышал? Разве не странно – у нас одна фамилия! Мы родственники?

– Что? – отозвался он. – Тоже Форсайты? Дальние, вероятно.

– Меня зовут Джолион, сэр. Для краткости – Джон.

– Хм… Верно, дальние. Как поживаете? Очень рад. Прощайте.

И он пошел прочь.

– Огромное спасибо, – сказала Флер. – Au revoir!

– Au revoir! – ответил мальчик.

IIFine Флер Форсайт

По выходе из кондитерской первым побуждением Сомса было дать волю своим нервам, сказав дочери: «Так, значит, ты уронила платок?!» – на что она бы ему, вероятно, ответила: «Беру пример с тебя!» Поэтому вторым его желанием было, как говорится, «не будить спящую собаку». Но дочь все равно пристанет к нему с расспросами. Искоса на нее поглядев, он увидел, что и она смотрит на него точно так же.

– Папа, почему ты не любишь этих родственников? – спросила Флер мягко.

Сомс вздернул уголок рта:

– С чего ты взяла?

– Cela se voit.

«Это само себя видит» – скажут тоже французы! После двадцати лет супружеской жизни с Аннет Сомс по-прежнему недолюбливал ее язык, казавшийся ему театральным и в то же время прочно связанный в его сознании с той изощренной иронией, на которую он без конца наталкивался дома.

– Почему?

– Ты наверняка знаешь их, а виду не показал. К тому же я заметила, что они на тебя поглядывали.

– Этого мальчишки я раньше никогда не видел, – ответил Сомс, не солгав.

– Зато, дорогой папа, ты видел тех дам.

Он еще раз внимательно посмотрел на дочь: что она пронюхала? Может, ее тетя Уинифрид не держит язык за зубами? Или Имоджин, или Вэл Дарти, или его жена? Дома от Флер тщательно скрывали все, отдаленно касающееся того старого скандала. И сестру Сомс не раз предупреждал, что девочка ни в коем случае не должна ничего заподозрить. Пускай думает, будто, кроме ее матери, у него никакой другой жены не было. Темные глаза, нередко почти пугавшие Сомса своим южным блеском и своей проницательностью, сейчас глядели совершенно невинно.

– Изволь, – сказал он. – Твой дедушка и его брат однажды повздорили. С тех пор наши семьи друг с другом не знаются.

– Как романтично!

«Что она имеет в виду?» – подумал Сомс. Это слово показалось ему в ее устах экстравагантным и даже опасным. Судя по тону, дочь хотела сказать: «Как славно!»

– И впредь никаких отношений между нами не будет, – прибавил он и тут же пожалел о том, что, возможно, только раззадорил дочь.

Она улыбалась. Подобные предостережения только еще пуще раздувают своенравие молодых людей, которые гордятся собственной независимостью и свободой от любых предубеждений, продиктованных приличиями. Однако, вспомнив выражение лица Ирэн, Сомс вздохнул с некоторым облегчением.

– А из-за чего они повздорили? – донесся до него голос Флер.

– Из-за дома. Для тебя это глубокая древность. Твой дедушка умер в день, когда ты родилась. Ему было девяносто.

– Девяносто? А есть ли еще Форсайты, кроме тех, которые упомянуты в красном генеалогическом справочнике?

– Не знаю. Все рассеялись. Старики поумирали. За исключением Тимоти.

Флер всплеснула руками.

– Тимоти? Ну разве это не забавно!

– Вовсе нет, – ответил Сомс. Ему показалось, что называть имя Тимоти «забавным» – оскорбление для их породы. Нынешнее поколение смеется надо всем, что солидно и устойчиво. «Потешь старичка – послушай его пророчества», – сказал Джордж. Да уж! Если бы Тимоти видел беспокойную Англию своих внучатых племянников и племянниц, он бы молчать не стал! Сомс невольно глянул на окна «Айсиума»: кузен так и сидел в эркере с розоватым газетным листом в руках.

– Папа, где находится Робин-Хилл?

Робин-Хилл! Место, вокруг которого разгорелась та трагедия! К чему Флер знать, где это?

– В Саррее, – пробормотал он, – недалеко от Ричмонда. А тебе зачем?

– Тот дом там?

– Какой?

– Тот, из-за которого поссорились дедушки.

– Да. Но тебе-то какое дело до всего этого? Завтра мы возвращаемся в Мейплдарем, подумай лучше о своих платьях.

– Господь с тобой! О них уже подумали. Семейная вражда! Как в Библии или у Марка Твена – потрясающе! А какова твоя роль в этой междоусобице, папа?

– Тебя это не касается.

– Разве? А как же я буду продолжать эту рознь?

– Кто тебе сказал, что ты должна ее продолжать?

– Ты, милый папа.

– Я? Я сказал, что к тебе это отношения не имеет.

– Ну вот и я так думаю. Прекрасно.

Перехитрила отца! Fine[53]53

Лукавая, остроумная, тонкая (фр.).

[Закрыть], как иногда говорила про нее Аннет. Оставалось одно средство – отвлекающий маневр.

– Здесь продают венецианские кружева, – заметил Сомс, останавливаясь перед магазином. – Они могут тебе понравиться.

Когда он заплатил за кружево и они продолжили путь, Флер сказала:

– По-моему, мать того молодого человека – красивейшая женщина для своего возраста. Не правда ли?

Сомс вздрогнул. Дочь проявляла поразительное упорство.

– Боюсь, я ее не рассмотрел.

– Папа, дорогой, я видела, как ты глядел на нее краем глаза.

– Все-то ты видишь! Даже много такого, чего нет!

– А кто ее муж? Раз ваши отцы были родными братьями, то вы с ним, наверное, двоюродные?

– Он умер, насколько мне известно, – ответил Сомс с внезапной горячностью. – Я двадцать лет его не видел.

– Кем он был?

– Художником.

– Как славно!

«Сделай одолжение: выбрось этих людей из головы!» – хотел было сказать Сомс, однако не дал этим словам слететь с губ. Не следовало показывать дочери свои чувства. Поэтому он ответил:

– Однажды этот человек меня оскорбил.

Флер остановила быстрый взгляд на отцовском лице.

– Понимаю! Ты не отомстил и до сих пор терзаешься. Бедный папа! Но я попробую тебе помочь!

Сомсу показалось, будто он лежит в темноте, а над его лицом кружит комар. Никогда еще он не видел в дочери такого упрямства! При входе в гостиницу он угрюмо произнес:

– Я сделал все, что мог. Не будем больше говорить о тех людях. До ужина я отдохну в наших комнатах.

– А я посижу здесь.

Бросив на нее, раскинувшуюся в кресле, полуобиженный-полуобожающий взгляд, Сомс вошел в лифт и поднялся на пятый этаж, где был их номер люкс. В гостиной он стал у окна, выходящего на Гайд-парк, и забарабанил пальцами по стеклу. Его чувства смешались, растревожились. К пульсирующей боли старой раны, зарубцевавшейся благодаря Времени и новым интересам, добавились досада и беспокойство, да еще неприятное ощущение в груди оттого, что организм не пожелал принимать нугу. Пришла ли уже Аннет? Впрочем, ее присутствие едва ли могло чем-то помочь. На ее расспросы о своей первой женитьбе Сомс никогда не отвечал. Она ничего не знала, кроме одного: то была главная страсть его жизни, а на ней он женился для удобства. За это она всегда таила на него обиду, из которой умела извлечь коммерческую выгоду.

Сомс прислушался. Через дверь из соседней комнаты доносился смутный шум, производимый женскими движениями. Аннет была у себя. Он постучал.

– Кто?

– Я.

Она переодевалась и еще не совсем закончила свой туалет, отчего ее фигура, отраженная в зеркале, не казалась менее эффектной. Бесспорное великолепие ощущалось и в руках, и в плечах, и в волосах, которые теперь были темнее, чем двадцать лет назад, и в изгибе шеи, и в шелковом лоске одежд, и в серо-голубых глазах с черными ресницами. В сорок лет она была все так же красива, как и в юности. Отличное приобретение: превосходная хозяйка, разумная и достаточно нежная мать… Если бы только не этот откровенный цинизм в отношении их союза! Сомс, хотя и испытывал к ней не больше истинных чувств, чем она к нему, все же по-английски обижался на нее за то, что она не хотела прикрыть их супружество даже тончайшей завесой сентиментальности. Как большинство его соотечественников и соотечественниц, он считал взаимную любовь весьма желательной основой брака, в отсутствии которой признаваться не следовало – неважно, исчезло ли чувство с годами или же вовсе никогда не возникало. Пусть подлинной любви нет, но есть супружество и есть супруги. Им нужно дальше жить вместе, по мере возможности обращая свое положение в обоюдное благо. И незачем пятнать себя цинизмом, реализмом и аморальностью, как делают французы. К тому же брак необходимо сохранять ради сбережения собственности. Сомс знал, что Аннет знает, что они оба знают, что не любят друг друга, и все же он не хотел, чтобы она открыто выражала это словами и поступками.

– Кого ты позовешь к нам на следующей неделе? – спросил Сомс.

Аннет продолжала легкими прикосновениями помадить губы, что всегда его раздражало.

– Твою сестру Уинифрид и Кар-р-рдиганов, – она взяла маленькую черную палочку, – и Проспера Профона.

– Того бельгийца? Зачем?

Аннет лениво повернула голову и, дотронувшись палочкой до ресниц, ответила:

– Он забавляет Уинифрид.

– А я хочу, чтобы кто-нибудь забавлял Флер. Она упрямится.

– Упр-р-рямится? – повторила Аннет. – Ты разве впер-р-рвые это в ней видишь, мой друг? Она, как ты говоришь, упр-р-рямится с тех пор, как родилась.

Видимо, никогда жена не избавится от этого аффектированного раскатистого «р». Потрогав платье, которое она сняла, Сомс спросил:

– Что ты сегодня делала?

Аннет взглянула на его отражение в зеркале, пухлые свежеподкрашенные губы улыбнулись – довольно насмешливо.

– Наслаждалась жизнью.

– Ясно, – хмыкнул Сомс. – Значит, покупала всякую ерундерию, – этим словом он называл все те непонятные вещи, ради приобретения которых женщины без конца бегают по магазинам. – Готовы ли летние платья Флер?

– Про мои ты не спрашиваешь?

– Тебе все равно, спрашиваю я или нет.

– Это верно. Да, ее платья готовы. И мои тоже – страшно дорогие.

– Хм, – произнес Сомс. – А что этот Профон делает в Англии?

Аннет приподняла брови, которые только что кончила подводить.

– Катается на яхте.

– Вот как? Кажется, он довольно вялый субъект.

– Иногда, – кивнула Аннет с выражением какой-то тихой радости на лице. – Зато в другое время с ним бывает очень весело.

– В нем, похоже, есть примесь ваксы.

– Как это – ваксы? – спросила Аннет, потягиваясь. – Если ты о цвете его волос, то мать у него была arménienne[54]54

Армянка (фр.).

[Закрыть].

– Вот оно что, – пробормотал Сомс. – А в картинах он сколько-нибудь смыслит?

– Он смыслит во всем. Светский человек.

– Так ты подыщи кого-нибудь для Флер. Хочу ее отвлечь. В субботу она собралась к Вэлу Дарти и его жене, а мне это не нравится.

– Почему?

Поскольку назвать истинную причину, не вороша семейной истории, было нельзя, Сомс только сказал:

– Незачем нашей дочери постоянно носиться туда-сюда.

– По-моему, маленькая миссис Вэл очень мила. Такая тихая и умница.

– Мне о ней ничего не известно, кроме… Это новое? – Он взял с кровати замысловатый предмет дамского арсенала и передал Аннет.

– Застегнешь? – спросила она.

Сомс стал застегивать. Поглядев через плечо жены в зеркало, он поймал ее взгляд – слегка насмешливый, слегка презрительный. Она как будто говорила: «Вот уж спасибо! Никогда ты этому не научишься!» Конечно, не научится, и слава богу. Ведь он не француз! Рывком завершив свою работу, Сомс сказал:

– Вырез слишком глубокий.

И он направился к двери, желая поскорее удалиться от жены и вернуться к дочери. Аннет на секунду замерла с пуховкой в руках и с пугающей внезапностью проговорила:

– Que tu es grossier![55]55

Какой ты грубый! (фр.)

[Закрыть]

Сомс знал это выражение. Как было не знать! Когда Аннет в первый раз ему так сказала, он перепутал французское grossier с английским grocer и решил, будто она говорит: «Какой ты бакалейщик!» – а поняв свою ошибку, не был уверен, следует ли ему обижаться меньше. Сомс ненавидел это слово, ведь грубым он не был! Если он груб, тогда каков же тот тип, который живет этажом выше и каждое утро, прочищая горло, издает такие ужасающие звуки? И каковы те, кто считает хорошим тоном кричать в вестибюле так, чтобы непременно слышали все присутствующие, причем кричать всякий вздор? Он груб, потому что назвал платье жены чересчур открытым! Но оно и в самом деле вырезано слишком низко!.. Сомс вышел, ничего не ответив.

Спустившись в вестибюль, он издалека увидел Флер, сидящую все в том же кресле. Скрестив ноги в шелковых чулках и серых туфельках, дочь медленно покачивала ступней – верный признак мечтательности, которую выражали также и глаза. С ней это бывало: она словно уносилась куда-то далеко, а потом вдруг оживала и становилась быстрой, как неугомонная обезьянка… Флер уже столько знала и была так в себе уверена – в свои-то неполные девятнадцать лет! Как сейчас стало модно называть молоденьких девушек? Дикие утята! В большинстве своем это жуткие существа – крикливые, визгливые, выставляют ноги напоказ. Худшие из них похожи на ночной кошмар, лучшие – на припудренных ангелов. Нет, Флер не дикий утенок. Она не из тех девиц, которые сыплют вульгарными новомодными словечками и распущенно себя ведут. И все-таки она пугающе своенравна. Очень уж в ней много жизни и решимости этой жизнью наслаждаться! Наслаждение! Это слово не внушало Сомсу пуританского страха, зато внушало страх, сообразный его темпераменту. Он всегда боялся, что если сегодня доставить себе слишком большую радость, то завтра радоваться будет нечему. Флер, в отличие от отца, не была защищена подобным чувством меры, и это его тревожило. Уже по ее позе он видел, что она совсем потерялась в мечтах. Сомс никогда в мечтах не терялся, ведь от этого не было никакого толку. И откуда у девочки такая склонность? Точно не от матери! Правда, много лет назад, когда Сомс только ухаживал за ней, Аннет иногда принимала мечтательный вид, но теперь это ей несвойственно!

Флер поднялась – стремительно, встревоженно – и бросилась к столику. Схватив бумагу и чернила, она принялась писать так торопливо, будто ей нельзя было даже вздохнуть, прежде чем она кончит. И вдруг увидела его. Выражение отчаянной сосредоточенности испарилось с ее лица. Улыбнувшись и послав отцу воздушный поцелуй, она состроила милую рожицу – немного озадаченную и немного скучающую. Ах! Эта девушка и в самом деле была fine. В высшей степени fine!

IIIВ Робин-Хилле

Девятнадцатый день рождения сына Джолион Форсайт провел в Робин-Хилле, потихоньку занимаясь своими делами. Теперь он все делал потихоньку: сердце у него работало слабо, а мысль о смерти ему, как и всем Форсайтам, не нравилась. Насколько сильно она ему не нравится, он понял два года назад, когда врач, к которому его привели определенные симптомы, сказал: «Это может случиться в любой момент. Достаточно малейшего перенапряжения». Джолион выслушал доктора с улыбкой – таков был естественный отклик Форсайта на неприятную истину. Но в поезде, на пути в Робин-Хилл, он почувствовал нарастание симптомов и понял, что над ним висит приговор. Оставить Ирэн, сына, дом, работу (хотя работал он теперь мало)! Уйти от них в неизведанную темноту, в какое-то непостижимое состояние, в такое «ничто», которое не позволит ему даже слышать шелест листьев над могилой или чувствовать запах земли и травы. Как Джолион ни старался, его сознание не могло охватить такого небытия, и ему оставалось лишь цепляться за надежду, что он еще увидит своих любимых! Думая обо всем этом, Джолион испытывал острую душевную боль. В тот день он решил ничего не говорить Ирэн, просто соблюдать крайнюю осторожность, иначе малейшее недомогание сразу же выдаст его, и она станет мучиться почти так же, как он сам. В остальном доктор признал его здоровым, а семьдесят лет – никакой не возраст. Он еще поживет, если удастся!

Человек, без малого два года живущий сообразно с таким решением, неизбежно развивает в себе мудрость и мягкость. От природы склонный говорить резко только при сильном нервном возбуждении, теперь Джолион и вовсе стал воплощением сдержанности. Грустное терпение, свойственное старым людям, которым нельзя себя перетруждать, маскировалось улыбкой, которая не исчезала с его губ, даже когда он был один. Чтобы объяснить домашним свой отказ от того, что может его утомить, он постоянно придумывал разнообразные предлоги. Сам над собой посмеиваясь, изображал сторонника простой жизни, отказался от вина и сигар, пил специальный кофе без кофеина. Словом, прикрываясь мягкой самоиронией, обеспечивал себе такую безопасность, какую только мог себе обеспечить в подобном физическом состоянии. Не боясь разоблачения, потому что жена с сыном уехали в город, Джолион провел этот погожий майский день, спокойно наводя порядок в бумагах, чтобы завтра можно было умереть, никого не поставив в затруднительное положение. Итоги его земного существования были почти подведены, оставались последние штрихи. Сделав опись документов и сложив их все в отцовский китайский шкапчик, он поместил ключ в конверт, на котором написал: «Ключ от китайского шкапа, где находятся бумаги с точными сведениями о моем состоянии. Дж. Ф.». Конверт, в свою очередь, отправился в нагрудный карман, где должен был всегда находиться на случай несчастья. После этого Джолион позвонил, чтобы ему принесли чаю под старый дуб, к которому он сам и направился.

Все люди приговорены к смерти, просто он, Джолион, в отличие от большинства, уже выслушал свой приговор. С тех пор как это произошло, он так привык к новому печальному положению, что, как и остальные, научился думать о другом. Сейчас он думал о сыне.

Джон, которому сегодня исполнилось девятнадцать, недавно решил, как будет жить дальше. Ни в Итоне, как отец, ни в Хэрроу, как умерший единокровный брат, он не учился, а учился в одном из тех заведений, которые, по замыслу их создателей, должны обладать достоинствами старых частных школ, не обладая их недостатками (так ли это на деле – вопрос второй). В апреле Джон кончил школьный курс, не имея ни малейшего понятия о том, чем будет заниматься. Война, обещавшая длиться вечно, закончилась совсем незадолго до того, как ему пришлось бы принять в ней участие: еще полгода, и его бы призвали. Только когда эта угроза миновала, Джон начал привыкать к мысли, что теперь он может сам решать свою судьбу. В нескольких продолжительных беседах с отцом юноша выказал бодрую готовность быть кем угодно, только, конечно же, не священником, не военным, не юристом, не актером, не биржевым маклером, не торговцем и не инженером, из чего Джолион определенно заключил, что сын не хочет заниматься ничем. В восемнадцать лет он и сам пребывал в состоянии приятной неопределенности, из которого, однако, был скоро выведен ранней женитьбой и ее неприятными последствиями. По необходимости поступив в страховую компанию Ллойда, он сперва поправил свое финансовое положение и лишь затем ощутил в себе талант художника. С сыном Джолион, как говорят в народе, «игрался», рисуя свинок и других зверушек, благодаря чему понял: живописцем Джону не быть. Ну а раз от всего остального мальчик испытывает отторжение, значит, будет писателем. Так как Джолион полагал, что даже для такого ремесла необходим опыт, ему, по видимости, оставалось предложить сыну учебу в университете, путешествия и, может быть, подготовку к адвокатуре. А там будет видно. Или, что более вероятно, не будет. Джон думал над заманчивым отцовским предложением, однако до недавних пор так и не мог ничего решить.

Разговоры с сыном о выборе профессии рассеяли сомнения Джолиона относительно того, действительно ли мир изменился. Все говорили о наступлении новой жизни, но проницательность человека, которому недолго осталось эту жизнь наблюдать, подсказывала Джолиону, что под слегка переменившейся поверхностью все осталось в точности таким, каким было. Люди по-прежнему делились на два вида: на немногих склонных к «рефлексии» и многих несклонных к ней; плюс узкая смешанная прослойка таких, как он сам, посередине. В том, что сын, похоже, принадлежал к первым, Джолион видел тревожный знак. Поэтому его лицо, привыкшее улыбаться, выражало больше глубокого чувства, чем обыкновенно, когда Джон сказал ему (это было две недели назад):

– Думаю, папа, мне стоит попробовать заняться фермерством, если, конечно, затраты не будут для тебя слишком большими. Полагаю, это единственное занятие, которое никому не вредит. Еще, конечно, искусство, но оно не для меня.

Спрятав улыбку, Джолион ответил:

– Хорошо. Значит, ты возвращаешься к тому, с чего мы начинали в тысяча семьсот шестидесятом году, при первом Джолионе. Это подтверждает теорию циклического развития. Несомненно, репа у тебя будет родиться даже лучше, чем у твоего предка.

Несколько обескураженный, Джон спросил:

– Но, папа, разве тебе не кажется, что это хорошая мысль?

– Недурная, мой дорогой. Если тебе удастся ее осуществить, ты будешь полезнее, чем большинство людей. От большинства пользы очень мало, – сказал отец, а про себя подумал: «Хотя ничего у него не выйдет, четыре года я ему все-таки дам, ведь занятие это здоровое и безопасное».

Еще раз все обдумав и посовещавшись с Ирэн, Джолион послал своей дочери миссис Вэл Дарти письмо с просьбой узнать, не возьмет ли какой-нибудь фермер, живущий неподалеку от них, Джона в ученики. Холли, загоревшись, ответила, что прямо рядом с ними располагается ферма одного прекрасного человека и что жить Джон сможет у них – Вэл будет очень рад. Назавтра мальчик должен был к ним отправиться.

Потягивая некрепкий чай с лимоном, Джолион глядел сквозь дубовую листву на пейзаж, которому он радовался вот уже тридцать два года. Дуб за это время нисколько не изменился: те же молодые коричневато-золотистые листики, та же старая, толстая и шершавая серо-зеленая кора с беловатыми прожилками. Древо воспоминаний! Оно может прожить еще не один век, если какой-нибудь варвар его не срубит. Не исключено, что этот дуб застанет конец старой Англии – при том как быстро пошло дело! Джолион вспомнил, как тремя годами раньше стоял у окна, обнимая Ирэн, и смотрел на германский аэроплан, который будто завис в воздухе прямо над старым деревом. Следующим утром на поле, принадлежащем Гейджу, обнаружили воронку от бомбы. Тогда Джолион еще не знал о своем смертном приговоре, а теперь он почти жалел, что та бомба его не прикончила. Не было бы необходимости слоняться без дела и многие часы испытывать холодный страх в глубине живота. Он рассчитывал прожить столько, сколько обыкновенно живут Форсайты: лет восемьдесят пять, а то и больше. Тогда Ирэн было бы семьдесят. Если же она овдовеет уже сейчас, то ей будет его не хватать. Правда, останется мальчик, который для нее важнее, чем он, и который ее обожает.

Много лет назад на этом самом месте старый Джолион, ожидая, когда Ирэн придет к нему по цветам лужайки, испустил последний вздох. По иронии судьбы его сын, сидя под тем же дубом, спрашивал себя, не лучше ли прямо теперь, раз уж все дела приведены в порядок, закрыть глаза и уплыть. Ему виделось что-то недостойное в том, чтобы паразитически цепляться за бездеятельную жизнь, которая близилась к завершению, заставляя его жалеть только о двух вещах: о долгом разладе с отцом в молодые годы и о позднем соединении с Ирэн.

Вдалеке виднелся островок цветущих яблонь. Ничто в природе так не трогало Джолиона, как плодовые деревья в цвету. Его сердце болезненно заныло при мысли о том, что следующего мая он может и не увидеть. Весна! Нет, ни один человек не должен умирать, если душой он еще достаточно молод, чтобы любить красоту! В зарослях кустарника беспечно заливались дрозды, высоко в небе носились ласточки, над головой, поблескивая, шелестела крона дуба. За полями ранняя листва, отполированная умеренным солнцем, переливалась всеми возможными оттенками зеленого, переходя у самого горизонта в полоску дымчатого голубого. Каждый цветок на узкой клумбе Ирэн удивлял неповторимостью своего вида, каждый по-своему утверждал, что жизнь прекрасна. Никто, кроме китайских и японских художников, да, пожалуй, еще Леонардо, не умеет поймать то поразительное маленькое эго, которое заключает в себе растение, птица или зверь. Эго, сочетаемое с верностью виду и с ощущением единства всего живого. Джолион тоже этого не умел. «Я не сделал в живописи ничего такого, что будет жить после меня, – думал он. – Я дилетант. Я любитель, а не творец. Хорошо, что хоть Джона я оставляю на этой земле». Какое счастье, что мальчика не поглотила ужасная война! Он запросто мог погибнуть, как бедный Джолли двадцать лет назад там, в Трансваале. Однажды из Джона что-нибудь выйдет, если время не испортит его. Воображение у парня богатое! А затея с фермерством – просто сентиментальный порыв, который, наверное, скоро пройдет.

Как раз в этот момент Джолион увидел их: Ирэн и мальчика. Они шли рука об руку по полю от станции. Поднявшись, Джолион неторопливо зашагал через новый розовый садик им навстречу…

Поздно вечером Ирэн пришла к нему в комнату, села у окна и некоторое время молчала, пока он не спросил:

– Что такое, любовь моя?

– Сегодня мы кое-кого встретили.

– Кого же?

– Сомса.

На протяжении последних двух лет Джолион старался не вспоминать этого имени, чтобы не повредить своему здоровью. И не зря: сейчас его сердце пугающе шевельнулось, будто соскользнуло в груди куда-то вбок.

Ирэн тихо продолжила:

– Он был с дочерью в галерее, а потом и в кондитерской, где мы пили чай.

Джолион подошел и обнял ее за плечи.

– Каков он теперь?

– Поседел, а в остальном почти не изменился.

– А дочка?

– Миловидная. Джону, по крайней мере, так показалось.

Сердце Джолиона опять прыгнуло в сторону. Ирэн глядела напряженно и растерянно.

– Вы не… – начал он.

– Нет, но Джон узнал их фамилию, когда поднял платок, который девушка уронила.

Джолион сел на кровать. Незадача!

– С вами была Джун. Она не выкинула чего-нибудь?

– Нет. Нет, но мы были очень напряжены и держались неестественно. Джон это заметил.