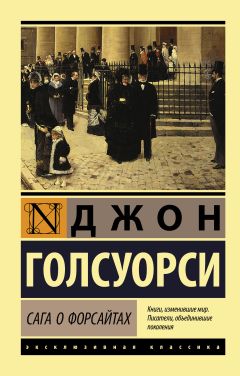

Текст книги "Сага о Форсайтах"

Автор книги: Джон Голсуорси

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 62 (всего у книги 67 страниц)

Часть третья

IСтарый Джолион возвращается

Когда за завтраком Джолион предложил жене: «Давай-ка съездим на “Лордс”!», его подтолкнули к тому две причины. Во-первых, хотелось унять тревогу, в которой они оба жили с тех пор, как Джон привел домой Флер. Во-вторых, поездка могла смягчить боль воспоминаний в душе человека, который знал, что завтра, вероятно, их потеряет.

Пятьдесят восемь лет назад Джолион стал учеником Итонского колледжа, потому что старый Джолион непременно хотел потратить на образование сына как можно больше денег. Каждый год он приезжал на стадион «Лордс» из Стэнхоуп-Гейта с отцом, чья юность прошла в 1820-е годы без игры в крикет. Тем не менее старый Джолион любил громко порассуждать о тонкостях, в которых не разбирался, а молодой Джолион с простодушным снобизмом юности боялся, что его родителя кто-нибудь услышит. Впрочем, нервничать ему приходилось только из-за такой чрезвычайно важной вещи, как крикет: во всем остальном отец, носивший в ту пору крымские бакенбарды, был для сына идеалом дендизма. В привилегированных школах старый Джолион не учился, однако врожденные утонченность и уравновешенность не позволяли ему вести себя вульгарно. Какое это было удовольствие[82]82

Густая растительность на лице стала модной после Крымской войны, когда британское командование отменило жесткие правила по полному бритью лиц.

[Закрыть] – промучившись несколько часов в цилиндре под палящим солнцем, сесть с отцом в кэб и приехать домой, а оттуда, приняв ванну и переодевшись, отправиться в клуб «Несогласие». Отобедав крошечными селедками, отбивными котлетами и фруктовым пирогом, два франта, старый и молодой, в лайковых перчатках лавандового цвета ехали в оперу или в драматический театр. В воскресенье игра заканчивалась, и, избавившись от цилиндра, Джолион ехал с отцом в специальном двухколесном экипаже в «Корону и скипетр», где они сидели на террасе над рекой. Золотые шестидесятые, когда мир был прост, дендизм ослепителен, Демократия еще не родилась, а толстые романы Уайта Мелвилла выходили в свет каждый год.

Поколение спустя Джолион снова терпел зной и спортивные страсти «Лордса», но уже с собственным сыном Джолли, учеником Хэрроу (старый Джолион захотел, чтобы образование внука обошлось семье чуточку дешевле). С васильками в петлицах они возвращались в прохладу, к клубничным грядкам Робин-Хилла, и после ужина играли в бильярд. Мальчику в игре невероятно везло, но он напускал на себя взрослый безразличный вид. Каждый год на протяжении этих двух дней они с сыном были вдвоем в целом мире, а Демократия еще только-только родилась!

И вот Джолион откопал в своей гардеробной серый цилиндр, позаимствовал у Ирэн кусочек голубой ленты, и они осторожно поехали на стадион «Лордс»: сначала на такси, потом на поезде, потом опять на такси. Сидя рядом с женой, на которой было зеленое платье с узким черным кантом, Джолион смотрел игру и чувствовал, как в нем просыпается прежнее волнение.

Однако мимо прошел Сомс, и день был испорчен. Губы Ирэн поджались, лицо исказилось. Что пользы было сидеть и смотреть, как Сомс и, вероятно, его дочь снова и снова проходят перед трибуной, словно бесконечные знаки после запятой. И Джолион сказал:

– Дорогая, если тебе уже надоело, поехали домой!

Вечером он чувствовал себя изможденным. Чтобы не заметила жена, он, подождав, пока она начнет играть, потихоньку ушел в свой маленький кабинет. Там открыл окно, чтобы впустить побольше воздуху, и дверь, чтобы слышать музыку, сел в старое отцовское кресло, закрыл глаза и откинул голову на изношенную коричневую кожу. Его жизнь с Ирэн была подобна божественной третьей части сонаты Сезара Франка. Только вот эта история с Джоном – скверная история!.. Унесенный к краю сознания, Джолион не знал, в самом ли деле или во сне почувствовал он запах сигары. Из тьмы смеженных век появилась фигура. Она возникла, исчезла и снова возникла. В кресле, в котором он сидел сейчас сам, Джолион как будто бы увидел отца: с большими белыми усами, в черном сюртуке, положив ногу на ногу и зажав в пальцах очки, старик глядел глубоко посаженными глазами из-под куполообразного лба и словно искал глаза сына, словно говорил с ним.

– Ты решился, Джо? Дело за тобой, она ведь всего лишь женщина!

В этой фразе, в которой Джолион не мог не узнать отца, ощущалась вся Викторианская эпоха!

– Нет, я струсил, я боюсь причинить боль ей, Джону и себе. У меня слабое сердце. Я струсил.

Отцовские глаза, казавшиеся настолько старше и вместе с тем настолько моложе его собственных, твердили свое:

– Это твоя жена, твой сын и твое прошлое. За дело, мой мальчик!

Было ли это привидение, или с Джолионом разговаривал его родитель, живущий в нем самом, как инстинкт? Снова донесся запах сигар – старое кресло насквозь пропиталось дымом. Хорошо! Он возьмется за дело: напишет Джону письмо, в котором все назовет своими именами. Вдруг стало трудно дышать, и горло сжалось, и сердце как будто отекло. Джолион встал и вышел на воздух. Пояс Ориона горел очень ярко. Пройдя вдоль всей террасы и обогнув угол дома, Джолион увидел в окне музыкальной гостиной Ирэн за фортепьяно. Свет лампы падал на ее припудренные волосы. Казалось, она ушла в себя: темные глаза смотрели строго вперед, руки лежали неподвижно. Но вот она подняла их и сцепила. «Она с Джоном, – подумал Джолион. – Все Джон! А я потихоньку умираю для нее – это естественно!»

Осторожно, чтобы не быть замеченным, он вернулся к себе, и на следующее же утро, после неспокойной ночи, приступил к своей задаче. Писал он тяжело, много исправляя.

«Мой дорогой мальчик!

Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, насколько трудно старшим открываться перед молодыми. Особенно в таких случаях, как наш с мамой (хотя для меня она сама, конечно, всегда будет молодой), когда того, кому надо в чем-то признаться, очень любят. То, что мы совершили, я не назвал бы грехом (человек редко сознает за собой грехи), но, по мнению большинства людей, это называется именно так. Правда в том, мой милый, что у нас обоих есть прошлое, о котором я должен тебе рассказать, ибо оно, увы, глубоко затрагивает твое будущее. Много, много лет назад, еще в 1883 году, когда твоей маме было только двадцать, в ее жизни произошло большое и продолжительное несчастье: она неудачно вышла замуж – нет, нет, Джон, не за меня. Без денег и без родных, с одной только мачехой, близкой родственницей библейской Иезавели, ей очень тяжело жилось в последние годы девичества. И поэтому она согласилась стать женой отца Флер – моего кузена Сомса Форсайта. Он очень настойчиво за ней ухаживал и, надо отдать ему справедливость, очень ее любил. Через неделю она поняла, что совершила ужасную ошибку. Это была не его вина; это было ее заблуждение, ее несчастье».

До сих пор Джолион старался писать хотя бы с неким подобием иронии, но теперь предмет совершенно его увлек:

«Джон, я хочу объяснить тебе, если сумею (ведь это очень трудно), как вышло, что несчастливый брак был заключен так легко. Ты, конечно, скажешь: «Если она не любила этого мужчину по-настоящему, тогда зачем выходила за него?» И ты был бы совершенно прав, если бы не пара весьма огорчительных обстоятельств. Эта ее ошибка дала начало всем последующим бедам и страданиям, поэтому я хочу, чтобы ты понял. Видишь ли, Джон, в те годы, да и сейчас (при всех разговорах о просвещении) девушки в большинстве своем выходили и выходят замуж, ничего не зная о физической стороне супружеских отношений. Даже если они знают, что это такое, они этого никогда не испытывали. В этом и заключается проблема. Каковы бы ни были знания в теории, отсутствие настоящего опыта зачастую приводит к беде. Очень многие девушки (и твоя мама была из их числа) просто не могут быть уверены в том, любят ли они мужчину, за которого выходят замуж. Они не знают этого до тех пор, пока не соединятся с ним в том акте, который и делает брак браком. Во многих случаях этот акт рассеивает сомнения, цементирует и укрепляет союз, однако порой наоборот: притяжение исчезает, обнаруживается ошибка. С твоей мамой получилось именно так. Ничто в жизни женщины не может быть ужаснее подобного открытия, которое каждый день, каждую ночь заявляет о себе все сильнее. Люди грубые и не привыкшие мыслить склонны смеяться над такими бедами: дескать, что за шум из ничего! Люди узколобые и самоуверенные, способные судить о жизни других только по собственному опыту, склонны осуждать женщин, совершивших такую ошибку, – осуждать на пожизненное заключение в темнице, которую эти девушки сами же для себя построили. «Постелила постель – ну и ложись в нее», – есть такое циничное выражение, совершенно не достойное леди или джентльмена в лучшем смысле этих слов, а более сильного порицания я не знаю. Я всегда был не из тех, кого называют моралистами, но не хочу сказать тебе ничего такого, мой дорогой, отчего у тебя может возникнуть легкомысленное отношение к связям, которые ты создаешь, к союзам, которые ты заключаешь. Ни в коем случае! Тем не менее, опираясь на опыт прожитой жизни, я говорю: люди, осуждающие жертв подобных трагических ошибок и не желающие им помогать, ведут себя бесчеловечно. Вернее, такое поведение было бы бесчеловечным, если бы эти люди были в состоянии понять, что делают. Но они не в состоянии. Оставим их. Они для меня – такое же проклятие, как, не сомневаюсь, и я для них. Все это я должен был сказать, потому что мне придется поставить тебя в положение судьи твоей матери, а ты еще очень молод и мало знаешь жизнь. Итак, продолжаю свой рассказ. После трех лет попыток подавить неприязнь – можно даже сказать отвращение, и это не будет слишком сильно, так как при определенных обстоятельствах неприязнь перерастает в отвращение очень быстро – после трех лет, которые были мукой для чувствительной натуры, стремящейся к прекрасному, твоя мама встретила мужчину, и он ее полюбил. Это был архитектор, построивший наш дом, только строил он его для твоей мамы и отца Флер как новую супружескую темницу – замену лондонской. Может, этот факт как-то повлиял на то, что произошло дальше. Так или иначе, твоя мама тоже его полюбила. Я знаю: нет необходимости объяснять тебе, что мы не совсем по собственной воле выбираем, в кого влюбляться. Любовь просто приходит. Вот и тогда она пришла. Догадываюсь, хотя мама никогда особенно не говорила об этом со мной, какая в ней происходила борьба. Ведь она, Джон, была воспитана в строгих правилах и совершенно не легкомысленна – нисколько. И все же чувство взяло верх над убеждениями, и они соединились не только духовно. Затем произошла ужасная трагедия. Я должен тебе сказать, потому что иначе ты не поймешь в полной мере того, с чем сталкиваешься сейчас. Однажды ночью, в пору, когда страстная любовь твоей матери к тому молодому человеку достигла апогея, тот мужчина, чьей женой она была – Сомс Форсайт, отец Флер, – силой принудил ее к исполнению супружеского долга. На следующий день она пошла к своему возлюбленному и сказала ему об этом. Совершил ли он самоубийство или в смятении случайно попал под колеса, мы никогда не узнаем. Так или иначе, он погиб. Представь себе, что творилось с твоей мамой, когда она узнала о его смерти. Я видел ее в тот вечер. Твой дед послал меня помочь ей, чем можно. Я видел ее – всего несколько секунд, потому что муж тут же захлопнул дверь у меня перед носом. И все-таки я до сих пор не забыл, какое у нее было лицо. Даже сейчас оно стоит у меня перед глазами. Тогда я еще не любил твою маму (это чувство возникло только через двенадцать лет), и тем не менее навсегда запомнил, какой она тогда была. Твоя мама всецело поглощена тобой, беззаветно предана тебе. Не хочу писать зло о Сомсе Форсайте. Я и не думаю о нем так. Я долго жалел его, жалел, пожалуй, даже в тот момент. Людской суд постановил, что она неправа, а он прав. Он любил ее – по-своему. Она была его собственностью. Это его взгляд на жизнь: человеческие чувства и сердца для него собственность. Он не виноват – таким родился. А я родился таким, что мне подобные взгляды всегда были отвратительны. И ты, насколько я тебя знаю, не можешь моего отвращения не разделять. В ту ночь твоя мама ушла из дома и двенадцать лет жила одна, ни с кем не знаясь, пока Сомс, все еще бывший ее мужем (он не хотел подавать прошение о разводе, а она не имела права), не спохватился, видимо, что у него нет детей, и не начал настойчиво принуждать ее к тому, чтобы она вернулась и родила ему ребенка. Я наблюдал все это, так как в своем завещании твой дед назначил меня опекуном над ней, а из этого наблюдения возникла преданность и привязанность. Давление со стороны мужа вместе с тем все возрастало, и однажды твоя мама пришла прямо ко мне, под мою защиту. Муж, которому сообщали о каждом ее шаге, хотел разделить нас судебным порядком – во всяком случае, угрожал. Так или иначе, наши имена в глазах общества соединились, и мы решили соединиться в действительности. Твоя мама получила развод, вышла замуж за меня, и родился ты. Мы жили в совершенном счастье – я точно, и она, думаю, тоже. Сомс вскоре нашел себе жену, и родилась Флер. Такова наша история, Джон. Я рассказал тебе ее, потому что твое чувство к дочери того человека толкает тебя к шагу, который совершенно разрушит счастье твоей матери, если не твое собственное. О себе я молчу: в моем возрасте мне незачем думать, что я еще долго буду коптить небо. К тому же, если я и буду страдать, то главным образом из-за нее и тебя. Я хочу, чтобы ты понял: кто испытал такой ужас и такое отвращение, какие испытала она, не сможет ни похоронить их, ни забыть. Они живы в ней до сих пор. Вчера Сомс Форсайт был на стадионе «Лордс». Если бы ты видел мамино лицо в тот момент, когда она его заметила, это убедило бы тебя. Для нее это просто кошмар – подумать о твоей возможной женитьбе на его дочери. Против Флер, за исключением того, кто ее отец, я ничего не имею. Однако ваши дети будут общими внуками твоей матери и Сомса, который в свое время владел ею, как рабыней. Подумай, что это будет означать. Заключив такой союз, ты войдешь в лагерь, где ее держали в плену и где она страдала. Ты пока еще только стоишь на пороге жизни и знаешь эту девушку всего два месяца. Каким бы глубоким ни казалось тебе твое чувство, я прошу тебя, положи ему конец как можно быстрее. Не заставляй маму до конца дней испытывать мучительную боль и унижения. Мне она всегда будет казаться молодой, но ей все-таки пятьдесят семь лет. И кроме нас с тобой у нее никого в целом мире нет. Скоро останешься ты один. Соберись с силами, Джон, и разорви эту связь. Не допусти, чтобы тяжкое облако барьером повисло между тобой и твоей матерью. Не разбивай ей сердце! Благословляю тебя, мой дорогой мальчик, и еще раз прости за ту боль, которую это письмо наверняка тебе причинит. Мы хотели избавить тебя от нее. Но Испания, как видно, не помогла.

Навеки преданный тебе отец,

Джолион Форсайт»

Окончив свою исповедь, Джолион подпер рукой впалую щеку и все перечел. Некоторые строки причинили ему такую боль, когда он представил себе, как Джон будет их читать, что он чуть не порвал письмо. Говорить подобные вещи совсем еще юному человеку, своему сыну, и говорить их о собственной жене, его матери, – для замкнутой души Форсайта это был ужас. Однако если о подобных вещах не говорить, то как Джон поймет истинное положение вещей, как увидит глубину неизгладимого шрама? Без этих горьких слов чем оправдать себя, когда душишь юношескую любовь? Без них можно было и вовсе не писать!

Джолион сложил послание и убрал в карман. Слава богу, была суббота: до вечера воскресенья оставалось время, чтобы еще раз все обдумать. Даже если отправить письмо сегодня, до Джона оно дойдет не раньше понедельника. Джолион испытывал странное облегчение и от отсрочки, и от того, что, отправленное или нет, признание написано.

Ему было видно, как Ирэн с маленькой корзинкой на руке подрезает розовые кусты в цветнике, разбитом на месте, где раньше рос папоротник. Она вообще никогда не сидела без дела, и Джолион завидовал ей, потому что сам вынужден был бездельничать почти постоянно. Он подошел к жене, Ирэн подняла запачканную перчатку и улыбнулась. Кружевная косынка, завязанная под подбородком, скрывала волосы, и овальное лицо, по-прежнему чернобровое, казалось совсем молодым.

– В этом году ужасно много тли, хотя лето холодное. У тебя усталый вид, Джолион.

Он достал свою исповедь из кармана.

– Я написал вот это и думаю, тебе лучше прочесть.

– Джону?

Лицо Ирэн мгновенно изменилось, как будто даже осунулось.

– Да. Я нас разоблачил.

Джолион отдал ей письмо и стал прохаживаться среди роз. Увидев, что она кончила читать и застыла, опустив руку, сжимающую листки, он подошел.

– Ну?

– Прекрасно написано. Лучше не напишешь. Спасибо, дорогой.

– Может, что-нибудь вычеркнуть?

Ирэн покачала головой.

– Нет, пусть знает все, иначе не поймет.

– Я тоже так подумал. Писать об этом было дьявольски тяжело.

Он предполагал, что ему даже тяжелее, чем ей: о физической стороне отношений полов ему проще было говорить с женщиной, нежели с другим мужчиной. К тому же она всегда держалась естественнее и прямодушнее его – глубокая скрытность форсайтского «я» не была ей присуща.

– Хоть ты и объяснил все очень хорошо, я все-таки не знаю, поймет ли он. Джон еще слишком молод и чуждается плотского.

– Это у него от моего отца. Тот был в таких вещах брезглив, как девушка. Может, лучше просто написать, что ты ненавидишь Сомса?

Ирэн покачала головой.

– «Ненависть» – только слово. Оно ничего в себе не несет. Оставь как есть.

– Хорошо. Завтра будет отправлено.

IIПризнание

Ближе к вечеру того же дня Джолион задремал в старом кресле. На коленях у него лежала обложкой вверх раскрытая «La Rôtisserie de la Reine Pédauque»[83]83

«Харчевня королевы Гусиные Лапы» (роман А. Франса, 1893).

[Закрыть]. Прежде чем заснуть, он подумал: «Будем ли мы когда-нибудь симпатизировать французам как народу? А они нам?» Ему самому французы всегда нравились: он хорошо понимал их юмор и их вкусы, любил их кухню. До войны, когда Джон учился в пансионе, они с Ирэн часто бывали во Франции. Там начался их роман – последний и самый продолжительный роман Джолиона. Но французы могут нравиться только тому англичанину, который способен смотреть на них отстраненным эстетическим оком!.. Придя к такому меланхолическому заключению, Джолион уронил голову на грудь.

Когда он открыл глаза, между ним и окном стоял Джон. Пришел, очевидно, из сада и ждал, когда отец проснется. Джолион полусонно улыбнулся. Какой же у него славный мальчик: чуткий, нежный, прямой!.. Вдруг сердце как-то гадко подпрыгнуло, и Джолион внутренне вздрогнул. Признание! Он с трудом взял себя в руки.

– Ну, Джон, каким ветром тебя занесло?

Джон наклонился и поцеловал его в лоб. Только тогда он заметил, какое у сына лицо.

– Папа, я должен тебе кое-что сказать.

Собрав все силы, Джолион попытался совладать с ощущением бурления в груди.

– Садись, старик. Маму уже видел?

– Нет.

Краска отлила от лица Джона, сменившись бледностью. Мальчик сел на ручку старого кресла, как сам Джолион сиживал возле своего отца до тех пор, пока их отношения не расстроились. Неужели между ним и его сыном тоже настал момент разрыва? Всю жизнь скандалы были ему ненавистнее яда. Он избегал сцен, тихо идя своей дорогой и не мешая другим. Но теперь, в самом конце, по-видимому, его ожидала сцена более болезненная, чем все те, от которых ему удалось себя оградить. Спрятав чувства под забрало, он стал ждать, когда Джон заговорит.

– Отец! – медленно произнес тот. – Флер и я обручены.

«Точно!» – подумал Джолион, с трудом дыша.

– Я знаю: вам с мамой эта мысль не нравится. Флер говорит, мама была помолвлена с ее отцом, прежде чем вышла замуж за тебя. Мне, конечно, неизвестно, что произошло, но это ведь случилось давным-давно! Я предан Флер, папа, а она говорит, что предана мне.

Джолион издал странный звук: не то смешок, не то стон.

– Тебе девятнадцать, Джон, а мне семьдесят два. Разве мы можем понимать друг друга в подобных вопросах?

– Папа, ты любишь маму, значит, представляешь себе, что мы чувствуем. Справедливо ли это по отношению к нам – позволять старым делам портить наше счастье?

Момент для признания настал, но Джолион вдруг решил откладывать до тех пор, пока это хоть как-то возможно. Он положил ладонь на руку сына.

– Послушай, Джон! Я бы, конечно, мог говорить тебе, что вы оба еще слишком молоды, не знаете собственного сердца и так далее, но слушать ты все равно не станешь. Да и не в этом дело. Юность, к сожалению, быстро уходит. Ты легко говоришь о «старых делах», хотя, как ты верно заметил, тебе ничего не известно. Теперь скажи: был ли у тебя хоть когда-нибудь повод сомневаться в моей любви к тебе или в правдивости моих слов?

В менее тревожную минуту Джолиона, вероятно, позабавило бы противоборство чувств, вызванное его словами: то, как мальчик сжал ему руку, опровергая их, и как вместе с тем испугался ожидаемых следствий этого опровержения. Однако сейчас он был только благодарен сыну за успокоительный жест.

– Очень хорошо, значит, ты можешь мне верить. Если ты не прекратишь этого романа, мама на протяжении всей оставшейся жизни будет страдать. Прошлое, мой дорогой, каково бы оно ни было, похоронить нельзя – в самом деле нельзя.

Джон встал с подлокотника кресла.

«Девушка, – подумал Джолион, – она стоит сейчас перед ним, как олицетворение самой жизни, – красивая, нетерпеливая, любящая!»

– Не могу, отец! Как я могу? Только из-за того, что ты так сказал! Нет, конечно же, я не могу!

– Джон, если бы ты знал историю, ты бы тотчас со мною согласился. Тебе бы пришлось! Неужели ты мне не веришь?

– Откуда тебе знать, что я подумал бы? Да я люблю ее больше всего на свете!

Джолион вздрогнул и с болезненной медлительностью произнес:

– Даже больше матери, Джон?

По лицу и сжатым кулакам сына он понял, какую борьбу тот переживает.

– Не знаю, – выпалил мальчик. – Не знаю! Но отказаться от Флер просто так, из-за чего-то, чего я не понимаю и что, уверен, не может быть вполовину столь же важно для меня, это… это…

– Тебе кажется, что это несправедливо с нашей стороны, что мы ставим перед тобой барьер. Тем не менее, продолжать твой роман действительно нельзя.

– Флер любит меня, я люблю ее. Если ты хочешь, чтобы я тебе доверял, почему сам не доверяешь мне, отец? Мы бы не стали ни о чем расспрашивать, прошлое не имело бы для нас никакого значения. Так мы оба только сильнее любили бы тебя и маму.

Джолион погрузил руку в нагрудный карман, но вынул ее оттуда пустой. Несколько секунд он сидел, цокая языком, после чего сказал:

– Подумай, что значит для тебя твоя мать. У нее кроме тебя никого нет. Мне осталось недолго.

– Почему? Это нечестно… Почему недолго?

– Потому, – произнес Джолион довольно холодно, – что врачи мне так сказали. Только и всего.

– Ох! Папа! – вскричал Джон и залился слезами.

Джолион не видел сына плачущим с тех пор, когда тому было десять лет, и теперь этот всплеск чувств глубоко и болезненно тронул его. Он понял, какое у Джона мягкое сердце, как много мальчик будет страдать – и сейчас, и в дальнейшей жизни. Джолион беспомощно протянул руку, хотя вставать не собирался и даже не смел.

– Милый мой, не надо, а то и я тоже не выдержу!

Подавив судорожный плач, Джон отвернул лицо и застыл.

«Ну что теперь? – подумал Джолион. – Что еще мне сказать, чтобы убедить его?»

– Кстати, маме ничего не говори. Ей хватает волнений. Я понимаю твои чувства, Джон, но ты же знаешь нас с мамой достаточно хорошо, чтобы не сомневаться: мы не станем мешать твоему счастью без причины. Сынок, важнее твоего счастья для нас ничего не может быть. Вернее, для меня самое важное – твое и ее счастье, а для нее – только твое. Все ваше будущее сейчас поставлено на карту.

Джон повернулся: лицо было мертвенно бледно, глубоко посаженные глаза горели.

– В чем же там дело? В чем дело? Не держи меня вот так – в темноте!

Поняв, что бой проигран, Джолион снова опустил руку в нагрудный карман и сидел так целую минуту, закрыв глаза и тяжело дыша. Ему подумалось: «Хотя в жизни мне много везло, горькие моменты тоже были, и этот хуже всех!» Наконец достав из кармана письмо, он произнес утомленно:

– Ну вот, Джон. Если бы сегодня ты не приехал сам, я бы отправил тебе это по почте. Правда, мне хотелось избавить тебя от этого. И твою маму, и себя. Но, видно, нельзя. Прочти, а я, пожалуй, пойду в сад, – и он вытянул вперед руки, чтобы встать.

Джон, взяв письмо, быстро сказал:

– Нет, лучше я уйду, – и ушел.

Джолион вновь погрузился в кресло. В этот момент падальной мухе вздумалось летать вокруг него, яростно жужжа. Этот привычный звук был лучше, чем ничего… Куда мальчик пошел читать письмо? Проклятая история, проклятое письмо! Жестокое дело – жестокое по отношению к Сомсу, к этим двум детям, к нему самому! Сердце глухо стукнуло и заболело. Жизнь, любовь, работа, красота, боль и вот теперь – конец! Это было хорошее время, несмотря ни на что. Правда, иногда приходится жалеть о своем появлении на свет. Жизнь изнашивает тебя, но не внушает тебе желания умереть – вот в чем коварство! Иметь сердце – это ошибка!

Снова зажужжала муха, принеся в комнату жар, гуд и аромат лета – да, аромат: спелых фруктов, сухих трав, сочной зелени кустарников, ванильного дыхания коров. И где-то в саду, окруженный этими ароматами, Джон читал письмо: переворачивал и теребил страницы, охваченный горем, горем и недоумением, и сердце его рвалось! Эта мысль причинила Джолиону острую боль. У парня такая нежная душа, он чувствителен до мозга костей и к тому же совестлив – как все чертовски несправедливо! Джолион вспомнил слова, сказанные ему однажды Ирэн: «Никогда еще не рождалось на свет существо, более любящее и более достойное любви, чем Джон». Бедный малыш! Его мир вылетел в трубу – за один летний день! Юность так тяжело все переносит!

Волнуемый и мучимый картиной страдающей юности, Джолион встал и подошел к окну. Сына нигде не было видно. Если ему можно как-то помочь, то нужно это сделать, и Джолион вышел в сад. Пересек заросли кустарника, заглянул в огород – Джона нигде не было! Может, он укрылся среди спеющих персиков и абрикосов? Тоже нет. Минуя темные спиралевидные кипарисы, Джолион вышел на луг. Куда же мальчик делся? Прячется в рощице – своих старых охотничьих угодьях? Скошенное сено лежало рядами. Завтра его должны были собрать в стога, а послезавтра убрать, если дождь не пойдет. Когда Джон был маленьким, они часто переходили через этот луг вдвоем, держась за руки. Эх, золотая пора! Она заканчивается прежде, чем ребенку исполнится десять лет.

Джолион вышел к пруду. Над блестящей поверхностью, заросшей камышом, роились мухи и мошкара. За прудом начиналась роща – прохладная, пахнущая лиственницей. И здесь Джона не было! Джолион позвал. Никто не ответил! Обеспокоенный, он сел на бревно, позабыв о собственных физических ощущениях. Нельзя было отпускать мальчика с этим письмом, нужно было наблюдать за ним с самого начала! Не на шутку встревоженный, Джолион встал и направился к дому. На дворе фермы остановился, позвал еще раз и заглянул в темный коровник. Здесь, защищенные от мух, в прохладе, в запахе ванили и аммиака тихо жевали свою жвачку три олдернейские коровы. Их уже подоили, и теперь они ждали вечернего выгона на нижнее поле. Одна повернула ленивую голову и скосила блестящий глаз. С серой нижней губы свисала слюна. Джолион, чьи нервы были возбуждены, видел все это со страстной остротой. Он видел то, что обожал и пытался перенести на бумагу, – чудо тени, света и цвета. Не зря легенда поместила новорожденного Христа именно в хлев. Ничто так не пробуждает благочестивые чувства, как глаза и лунно-белые рога жующей коровы в теплой полутьме! Джолион позвал опять и опять не получил ответа! Торопливо выйдя из рощицы и снова миновав пруд, он стал подниматься на холм. Ему вдруг подумалось, какая странная ирония судьбы, если Джон пришел расхлебывать горе своего открытия в ту самую рощу, где его мать и Босини однажды осмелились признать свою любовь, а он сам, Джолион, сидя на пеньке воскресным утром по возращении из Парижа, окончательно понял, насколько много значит для него Ирэн. Да, подходящее место для того, чтобы сдернуть пелену с глаз ее сына!.. Однако Джона там не оказалось. Куда же он пропал? Нужно непременно отыскать беднягу!

Выглянуло солнце, еще острее явив чувствам Джолиона прелесть гаснущего дня: высоких деревьев, чьи тени становились все длиннее, голубого неба и белых облаков, ароматного сена, воркующих голубей, цветов на высоких стеблях. Джолион вошел в розарий, и в этом внезапном проблеске света красота роз показалась ему неземной. У куста с темно-красными цветами стояла Ирэн, читая письмо. «Роза, испанка…»[84]84

Перефразированная цитата из стихотворения Роберта Браунинга «Имя цветка» («The Flower’s Name»).

[Закрыть] – чудесные слова! Здесь она решила, что Джон должен все знать! И вот Джон все узнал. Не было ли ее решение ошибкой? Джолион наклонился и понюхал цветок: лепестки коснулись его носа и дрожащих губ. Ничто не может быть нежнее, чем бархат розового лепестка, кроме ее шеи – шеи Ирэн! Джолион пересек лужайку и поднялся к дубу. Солнце внезапно ушло за дом, и теперь только на верхних ветках листва еще блестела, а внизу сгустилась прохладная тень – благословение для Джолиона, страдавшего от жары. Он постоял с минуту, держась одной рукой за веревку качелей… Джолли, Холли… Джон! Вдруг ему стало совсем нехорошо, ужасно, смертельно. «Я перетрудился. Я все-таки перетрудился!» Спотыкаясь, он подошел к дому, еле-еле поднялся по ступеням, тяжело прислонился к стене и стал судорожно глотать воздух. Его лицо утонуло в жимолости, которую они с таким трудом растили, чтобы она подслащивала воздух, проникающий в комнаты. Сейчас эта сладость смешивалась с ужасной болью. «Любовь моя! – подумал Джолион. – Мальчик мой!» С огромным трудом он дошел до застекленной двери и, переступив порог, упал в кресло старого Джолиона. Там лежала оставленная книга с вложенным в нее карандашом. Джолион нацарапал на открытой странице слово… Рука упала… Так вот как оно происходит? Это ведь оно?

Грудь мучительно сжалась, и наступила темнота…