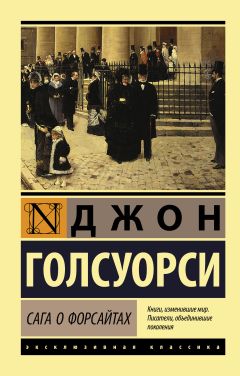

Читать книгу "Сага о Форсайтах"

Автор книги: Джон Голсуорси

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Джолион глубоко вздохнул.

– Я всегда сомневался, правильно ли мы делаем, что скрываем от него эту историю. Рано или поздно он все узнает.

– Чем позже, тем лучше. Молодежь судит так поспешно и так сурово… Когда тебе самому было девятнадцать, что бы ты подумал о своей матери, если бы она поступила так, как поступила я?

Да, в том-то и было дело! Джон обожал Ирэн, ничего не зная ни о трагедиях, ни о суровой необходимости обеспечивать себя средствами к существованию, ни о тайных тяготах несчастливого супружества, ни о ревности, ни о страсти – то есть, по сути, ни о чем!

– Что же ты ему сказала? – спросил Джолион после молчания.

– Что они наши родственники, но мы с ними не знаемся. Тебе никогда не было дела до твоих кузенов, а им до тебя. Тем не менее, он, боюсь, примется тебя о них расспрашивать.

Джолион улыбнулся.

– Значит, это будет нам вместо воздушных налетов. Без них, в конце концов, даже скучно.

Ирэн подняла на него глаза.

– Мы знали, что однажды это произойдет.

Он ответил с внезапно пробудившейся энергией:

– Я не допущу, чтобы Джон тебя осуждал. Он не будет этого делать даже в мыслях. У него есть воображение, и он все поймет, если объяснить как следует. Пожалуй, мне лучше самому ему рассказать, прежде чем он узнает от кого-нибудь другого.

– Только не сейчас, Джолион.

Это было на нее похоже: она не умела глядеть вдаль и никогда не пыталась упредить беду. И все же как знать? Может быть, материнский инстинкт подсказывал ей верно и не следовало ему противоречить? Может, нужно было подождать до тех пор, пока жизненный опыт не даст Джону некое мерило для оценки тех старых событий? Пока любовь, страсть и ревность не сделают юношу милосерднее? А тем временем надлежало принять меры предосторожности – какие только возможно! Размышляя о них, Джолион еще долго лежал без сна, после того как ушла Ирэн. Надо написать Холли: предупредить ее, что Джон пока не знает семейной истории. Холли осмотрительна, она проследит за тем, чтобы муж не сказал лишнего, да и вообще на нее можно положиться. Пусть завтра мальчик возьмет письмо с собой, когда поедет к ним.

День, в который Джолион последними штрихами завершил свои имущественные дела, умер под бой часов. Новые сутки рождались под тенью душевной смуты, и устранить ее было труднее, чем навести порядок в бумагах.

Не спал и Джон в своей бывшей детской. Он стал жертвой чувства, в существовании которого люди, его не испытавшие, склонны сомневаться, – «любви с первого взгляда»! Чувство родилось в молодом человеке при первом блеске темных глаз, поглядевших на него через «Юнону». Джон мгновенно уверовал, что встретил свою «мечту», и все дальнейшее стало казаться ему одновременно и естественным, и чудесным. Флер! Одного этого имени было почти достаточно тому, кто так легко поддается очарованию слов. В то время вместе с увлечением гомеопатией распространилось обыкновение обучать мальчиков и девочек совместно, чтобы ранняя привычка друг к другу почти стерла в их глазах половые различия. Но Джон выделялся среди сверстников исключительной старомодностью. Его школа, хотя и новая, была мужской, а каникулы он всегда проводил в Робин-Хилле с одноклассниками или только с родителями. Поэтому молодой человек не получил той малой дозы яда, которая послужила бы прививкой от любовной болезни. Теперь он без сна лежал в темноте, и столбик его сердечного термометра быстро рос. Воображению рисовалась Флер, в памяти всплывали ее слова, особенно последнее «Au revoir!» – сказанное так мягко и так живо.

На рассвете у Джона все еще не было сна ни в одном глазу, поэтому он встал, сунул ноги в теннисные туфли, надел штаны и свитер, тихо спустился по лестнице, а потом вылез наружу через окно библиотеки. Только начинало светать, пахло травой. «Флер! – мысленно произнес Джон. – Флер!» Все кругом окутывала загадочная белая дымка, ничто еще не проснулось, кроме птиц, только-только начинавших щебетать. Джон подумал: «Спущусь в рощицу». Он пробежал через поля, очутился у пруда, над которым как раз вставало солнце, и вошел в лесок. Цветы-колокольчики устилали землю ковром, стволы лиственниц окутывала тайна – казалось, сам воздух приобрел романтические свойства. Джон вдохнул его свежесть, поглядел на колокольчики при нарастающем свете. Флер! Все это было так созвучно ей! А до чего славное название – Мейплдарем! Это где-то на реке, он непременно найдет на карте. И напишет ей. Только ответит ли она? О, должна! Она же сказала au revoir – «до свиданья», а не «прощайте»! Какое счастье, что она уронила платок! Иначе бы они не познакомились! Чем больше Джон думал о том платке, тем больше поражался своей удаче. Флер! Это утро бесспорно рифмовалось с нею! В голове ритмично стучало, слова просились, чтобы их соединили. Еще чуть-чуть, и родилось бы стихотворение.

Через полчаса Джон вернулся к дому, взял лестницу и влез к себе в спальню – просто так, ради веселости. Потом вспомнил, что окно библиотеки осталось открытым, спустился и закрыл раму, сперва убрав лестницу: он спешил стереть все следы своего чувства – слишком глубокого, чтобы можно было обнаружить его перед другой живой душой – пусть даже материнской.

IVМавзолей

Существуют дома, чьи души перешли в лимб времени, оставив тела в лимбе Лондона. О доме Тимоти на Бейсуотер-роуд пока нельзя было такого сказать, ведь душа самого Тимоти все еще стояла одной ногой в его форсайтском теле, и Смизер поддерживала в комнатах неизменность атмосферы: здесь всегда пахло камфарой и портвейном, потому что окна открывались лишь дважды в день, для проветривания.

Воображению Форсайта этот дом теперь представлялся чем-то вроде китайской таблетницы, в последнем ящичке которой сидел сам хозяин. До него было не добраться – так, по крайней мере, говорили родственники, если в кои-то веки, по многолетнему обыкновению или случайно, заезжали справиться о здоровье единственного еще не умершего дядюшки. Бывала здесь и Фрэнси, эмансипированная от Бога (она открыто называла себя атеисткой), и Юфимия, эмансипированная от старого Николаса, и Уинифрид Дарти, эмансипированная от своего «светского человека». Теперь все от чего-нибудь да эмансипировались или говорили, будто эмансипируются – что, вероятно, не совсем одно и то же.

На следующее утро после злополучной встречи в галерее Сомс отправился на станцию Паддингтон, не вполне рассчитывая увидеть Тимоти собственной персоной. Сердце устроило внутри Сомса легкое волнение, когда он стоял под яркими солнечными лучами на свежевыбеленном крыльце, где некогда жили четыре Форсайта, из которых остался только один – подобие сонной зимней мухи. Это был тот маленький дом, куда Сомс приходил несчетное число раз, куда приносил и откуда уносил семейные сплетни. Дом «стариков», живших в прошлом веке, в другой эпохе.

Появление Смизер вызвало на губах Сомса бледную улыбку дружелюбия. Эта женщина все еще затягивалась в корсет до самых подмышек, потому что тетушки Джули и Эстер считали «некрасивой» ту новую моду, которая пришла в свет году в 1903, когда сами они уже от него удалялись. Смизер во всем, вплоть до мелочей, неукоснительно придерживалась старого порядка. Таких бесценных слуг теперь было не найти.

– О! – воскликнула она, улыбнувшись в ответ. – Мистер Сомс, сколько лет, сколько зим! Как поживаете, сэр? Мистер Тимоти будет рад узнать, что вы заглянули!

– Как он?

– Для своих лет очень даже бодр, сэр. Он, конечно, удивительный человек. Когда миссис Дарти в последний раз здесь была, я ей сказала: «Мисс Форсайт, миссис Джули и мисс Эстер порадовались бы за него, если бы увидели, с каким удовольствием он по-прежнему кушает печеные яблочки!» Только вот оглох он совсем. Впрочем, это для него благословение. Иначе что бы мы с ним делали во время воздушных налетов – даже и не знаю.

– А что вы делали с ним глухим?

– Просто оставляли его в постели, а сами спускались в подвал. Мы провели туда шнур звонка, чтобы слышать, если понадобимся ему – Кук или я. Про войну ему знать не следовало. «Когда мистер Тимоти позвонит, – говорила я Кук, – я к нему поднимусь, какое бы безобразие ни творилось там, снаружи. У моих хозяюшек удар бы случился, ежели бы они увидели, что он звонит, а к нему никто не подходит». Но он все воздушные налеты преспокойно проспал. Правда, один раз тревога была среди бела дня, так он в то время ванну принимал. Слава богу, а то бы выглянул в окно и увидел, что на улице все головы позадирали. Он часто в окно глядит…

– Да-да, – пробормотал Сомс: Смизер что-то очень разговорилась. – Я пришел только посмотреть, не нужно ли чем-нибудь помочь.

– Понимаю, сэр. Думаю, все у нас в порядке, только вот в столовой мышиный дух, и мы не знаем, как от него избавиться. Странно, что мыши туда захаживают, ведь мистер Тимоти еще до войны перестал спускаться и с тех пор там и крошки на пол не упало. Такие уж они гадкие маленькие твари! Никогда не угадаешь, где начнут тебе докучать.

– Он встает с постели?

– О да, сэр, он чудесно прогуливается по утрам от кровати к окошку и обратно. Перемена воздуха была бы для него опасна, а так он чувствует себя хорошо. Каждый день завещание свое достает. Это для него большое утешение.

– Смизер, я хотел бы его повидать, если можно. Вероятно, он пожелает что-нибудь сказать мне.

Смизер залилась краской от корсета до макушки.

– Ах, это будет такая оказия! Изволите сэр, чтобы я показала вам дом, пока Кук преподнесет мистеру Тимоти новость?

– Нет, ступайте к нему вы. По дому я пройдусь сам.

Незачем было выказывать свои чувства перед посторонними, а Сомс предвидел, что расчувствуется, бродя по этим комнатам, которые так насыщены прошлым. Когда Смизер, взволнованно скрипя корсетом, удалилась, Сомс вошел в столовую и понюхал воздух. Пахло, как ему показалось, не мышами, а слегка подгнившим деревом. Он изучил стенные панели. Стоило ли их красить при том, сколько хозяину лет? Эта комната всегда была самой модной в доме. Губы и ноздри Сомса тронула легкая улыбка. Над дубовой обшивкой стены сохранили насыщенный зеленый цвет. С потолка, разделенного на квадраты декоративными балками, свисал тяжелый металлический светильник на цепи. Картины были все те же, которые Тимоти по дешевке купил у Джобсона шестьдесят лет назад: три «натюрморта» Снайдера, подковывание белого пони якобы кисти Морленда и два слегка подкрашенных рисунка – очаровательные портреты мальчика и девочки с инициалами «Дж. Р.» (Тимоти всегда верил, что автором этих вещиц может быть Джошуа Рейнольдс, но Сомс, которому они очень нравились, выяснил, что это всего лишь Джон Робинсон). Бордовые плюшевые шторы, десять темных стульев красного дерева с высокими спинками и мягкими сиденьями, тоже бордовыми, турецкий ковер, красного дерева стол, очень большой для столь небольшого помещения, – такова была комната, ни душой, ни телом не изменившаяся с тех пор, как Сомсу было четыре года. Посмотрев особенно внимательно на два рисунка, он подумал: «Куплю их с аукциона».

Из столовой он прошел в кабинет Тимоти, где, насколько помнил, раньше никогда не бывал. От пола до потолка сплошь тянулись книжные полки, которые Сомс стал с любопытством разглядывать. Одна стена была, по-видимому, целиком отведена поучительным книгам, изданным фирмой Тимоти два поколения назад. Некоторые из них стояли аж в двадцати экземплярах. Сомс прочел названия и содрогнулся. У средней стены были выставлены точно такие же томики, как у его отца на Парк-лейн, из чего он заключил, что Джеймс пошел однажды вместе с младшим братом в книжную лавку, где они купили одинаковые собрания. К третьей стене Сомс приблизился с еще большим интересом, предполагая, что она сообщит ему о собственном вкусе Тимоти. Так и оказалось: эти книги были сплошь муляжи. Четвертую стену целиком занимало окно, завешенное тяжелыми шторами, перед которым располагалось массивное кресло с пюпитром из красного дерева, на котором хозяина до сих пор дожидался пожелтевший сложенный номер «Таймс» от шестого июля 1914 года – в тот день Тимоти, словно готовясь к войне, впервые не вышел из своей спальни. В углу стоял большой глобус – модель мира, по которому Тимоти не путешествовал, так как был глубоко убежден, что ничего, кроме Англии, в действительности не существует. К тому же он не любил моря, с тех пор как одним воскресным днем 1836 года ему сделалось очень дурно на брайтонском прогулочном кораблике. Тогда с ним были Джули, Эстер, Суизин и Хетти Чесмен. Неприятность случилась по вине Суизина, который вечно забирал себе в голову всякие глупости и которого, слава богу, тоже укачало. Сомс прекрасно знал эту историю, слышанную им раз пятьдесят – по нескольку раз от каждого участника событий. Он подошел к глобусу и крутнул его, тот со слабым скрипом повернулся примерно на дюйм, обнаружив паука, скончавшегося на сорок четвертой широте.

«Мавзолей! – подумал Сомс. – Верно Джордж сказал». Он вышел из кабинета и стал подниматься на второй этаж. На лестнице остановился перед шкапчиком с чучелами колибри, которые так нравились ему в детстве. Ни на день не постаревшие, они все так же висели на проволочках над травой пампасов. Если открыть дверцу, птички не только не затрепещут крылышками, но, как Сомс подозревал, просто рассыплются. Это выставлять на торги не стоило! Внезапно Сомсу вспомнилось, как тетя Энн – милая старая тетя Энн, – держа его за руку перед этим шкапчиком, сказала:

– Смотри, Соми, какие они яркие и красивые – эти маленькие певчие птички!

Тогда он ответил:

– Тетушка, они же не поют!

Ему было, наверное, лет шесть. Он прекрасно помнил свой тогдашний костюмчик – черный, вельветиновый, с голубым воротничком. И тетю Энн: ее локоны, ее добрые руки, тонкие, как у паучка, старомодную серьезность ее орлиной улыбки. Вот уж была настоящая леди!

Сомс пошел дальше и приблизился к двери гостиной, по обе стороны которой висели миниатюры. Их он обязательно купит! Это были портреты всех четырех тетушек, дяди Суизина юношей и дяди Николаса ребенком. Их все написала году в 1830 одна молодая дама, друг семьи. В те годы такие миниатюры считались признаком аристократического вкуса и к тому же ценились за долговечность, ведь рисовали их на слоновой кости. О той леди ему неоднократно рассказывали: «До чего была одаренная, мой дорогой! И очень неравнодушно поглядывала на Суизина. Только вскорости заболела чахоткой и умерла – совсем как Китс. Мы часто говорили об этом».

Да, вот они все: Энн, Джули, Эстер, Сьюзен, совсем еще маленькая, Суизин в белой жилетке, с небесно-голубыми глазами и светлыми локонами, розовощекий – совсем как живой! Вот Николас, похожий на Купидона, глядящего в небо. Если подумать, дядя Ник всегда был таким. До последнего оставался удивительным человеком. А художница, пожалуй, и в самом деле была талантлива. Миниатюра – особый жанр, прелесть которого заключается в почти полной неподвластности всяким течениям, соревнующимся друг с другом на арене эстетических перемен. Сомс вошел в гостиную: пыль здесь по-прежнему стирали, мебель стояла без чехлов, шторы были раздернуты. Казалось, в комнате все еще хозяйничали тетушки, кого-то терпеливо дожидаясь. И вдруг Сомсу пришло в голову: когда Тимоти умрет, не будет ли он, Сомс, почти что обязан сохранить этот дом, сделать табличку, как на доме философа Томаса Карлейля, и пускать сюда посетителей? Можно написать: «Типическое жилище середины Викторианской эпохи. Вход – 1 шиллинг, включая каталог». Действительно, в нынешнем Лондоне, пожалуй, было не найти ничего более законченного и более мертвого. Если снять со стен и забрать к себе в коллекцию те четыре картины барбизонской школы, которые Сомс сам некогда подарил хозяевам этого дома, получится безупречный образчик вкуса того времени. До сих пор не выцветшие голубые стены, зеленые шторы с красными цветами и папоротниками, расшитый шерстяными нитками экран перед чугунной решеткой камина, красного дерева горка с застекленными оконцами, множество всяких безделушек, бисерные скамеечки для ног, на книжной полке Китс, Шелли, Саути, Купер, Колридж, Байронов «Корсар» (но больше из Байрона ничего) и поэты-викторианцы, а в блекло-красных плюшевых недрах инкрустированной шкатулки всякие семейные реликвии: первый веер Эстер, пряжки прадедушкиных туфель, три скорпиона в бутылках, сильно пожелтевший кусок слонового бивня, присланный из Индии двоюродным дедом Эдгаром Форсайтом (он торговал джутом), мелко исписанный листок бумаги, повествующий Бог весть о чем… А многочисленные картины на стенах! Только четыре барбизонца выглядели здесь, как иноземные гости (ими они и являлись) да к тому же не внушающие особого доверия. В остальном же это были яркие акварели, изображающие различные сценки, например, «Разговор с пчелами»[56]56

По старинному европейскому обычаю, содержатели ульев рассказывали пчелам обо всех важных событиях, произошедших в семье.

[Закрыть] или «Приход парома». Еще были две работы в стиле Фритта (игра в наперстки и дамы в кринолинах)[57]57

Аллюзия на известную работу Уильяма Пауэлла Фритта «День дерби» (1856–1858, галерея «Тейт») – многофигурное полотно, изображающее публику, приехавшую на скачки, в частности дам в кринолинах и мужчин, играющих в наперстки.

[Закрыть], подаренные Суизином, и многие другие. Сомс тысячу раз надменно и вместе с тем завороженно взирал на эти картины – восхитительную коллекцию блестящих позолоченных рам.

Небольшой рояль был, как всегда, превосходно отполирован и наглухо закрыт. На нем по-прежнему лежал альбом сушеных водорослей тети Джули. Золоченые ножки стульев были все так же изящны с виду, но притом крепки, а сбоку от камина все так же стоял обитый малиновым шелком диван, на котором сначала тетя Энн, а потом тетя Джули сидела лицом к окну, держа спину безукоризненно прямо. Единственное мягкое кресло, принадлежавшее тете Эстер, тоже сохранилось на старом месте – с другой стороны от камина, отвернутое от света. Сомс зажмурился: ему показалось, будто он видит их всех. О, а воздух! После стольких лет здесь все еще не выветрился запах всевозможных обивок, мытых кружевных занавесок, мешочков с лавандой и засохших пчелиных крылышек. «Нет, – подумал он. – Больше нигде такого не сыщешь. Это нужно сохранить». И пусть, кто хочет, смеется, но, право же, в прошлом веке люди умели хранить неколебимую верность благородному укладу жизни, умели беречь от грязи и кожу, и зрение, и обоняние, и чувства – не чета новому поколению. Ох уж этот сегодняшний день с его подземками и автомобилями! Все без конца курят, голошеие девицы сидят, закинув ногу на ногу, причем ноги-то открыты до самых колен, да и сверху все видно чуть не до пояса (это радовало сатира, сидящего в каждом Форсайте, но никак не соответствовало форсайтскому идеалу леди). А чего стоит их привычка цепляться ступнями за ножки стула во время еды! Чего стоят их новомодные выражения («Пока, старый боб!») и их смех! Сомс всякий раз вздрагивал, представляя себе Флер в компании этих молодых особ. Женщины более зрелые тоже заставляли его содрогаться: так прямо они смотрели, так во многом разбирались, так уверенно распоряжались своей жизнью. Нет, тетушки были другими. Пусть они редко открывали умы, глаза и даже окна, у них хотя бы имелись манеры и правила, они чтили прошлое и трепетали перед будущим.

С удушливым чувством Сомс закрыл дверь и на цыпочках стал подниматься дальше, осматриваясь на ходу. Гм! Лестница содержалась в безупречном порядке восьмидесятых годов, и желтая непромокаемая обивка стен была все та же. Наверху Сомс в нерешительности остановился перед четырьмя дверями: которая из них вела в дядюшкину спальню? Прислушавшись, Сомс услышал такой звук, будто ребенок медленно волочит за собой по полу палку с лошадиной головой. Это, верно, был Тимоти. Сомс постучал. Смизер, очень красная, открыла.

Мистер Тимоти прогуливался, и она не сумела привлечь его внимание. Но если мистер Сомс войдет в заднюю комнату, он сможет увидеть дядюшку через дверь. Сомс вошел и стал смотреть.

Последний из старых Форсайтов был на ногах. С весьма внушительной медлительностью и выражением полной сосредоточенности двигался он от кровати к окну и от окна к кровати (расстояние между ними составляло футов двенадцать). Нижняя часть его квадратного лица не была брита, как раньше, а поросла белоснежной бородкой, подстриженной очень коротко. Подбородок казался не уже лба, где волосы тоже совсем побелели, в то время как сам лоб, нос и щеки, наоборот, стали желтыми. В одной руке была толстая палка, а другая сжимала полу халата фирмы «Егер», из-под которого виднелись ноги в ночных носках и домашних туфлях, также егеровских. Лицом Тимоти напоминал сердитого ребенка, думающего о чем-то, чего ему не дали. Каждый раз, поворачиваясь, он ударял по полу своей палкой, а потом волочил ее, будто желая показать, что она ему не очень-то и нужна.

– Выглядит крепким, – сказал Сомс тихо.

– О да, сэр! Видели бы вы, как он принимает ванну! Прямо-таки чудо, до чего ему нравится купаться!

От этих слов, произнесенных довольно громко, Сомса озарила догадка: Тимоти возвратился к своему младенчеству.

– Проявляет ли он вообще к чему-нибудь интерес? – спросил Сомс, теперь тоже в полный голос.

– О да, сэр! К еде и к своему завещанию. Занятно поглядеть, как он каждый день вертит его в руках – не читая, конечно. А иногда нет-нет да и спросит у меня, почем нынче консолидированные облигации, и я пишу ему на грифельной доске, очень крупно. И, конечно, я всегда пишу одно и то же – как было в тысяча девятьсот четырнадцатом году, когда он еще за ними следил. Когда война началась, мы привели доктора, и тот запретил ему читать газеты. Ох, как он поначалу из-за этого сердился! А потом успокоился, потому как и сам знал, что они его утомляют. Мистер Тимоти всегда чудесно умел «сберегать энергию» – это он сам так говорил, еще когда мои хозяюшки были живы, упокой Господь их души! Уж очень он их бранил за то, что они этого не делали. Они ведь, мистер Сомс, всегда были, ежели помните, такие хлопотуньи!

– А что, если мне войти? – спросил Сомс. – Вспомнит он меня? Ведь я, знаете ли, составлял его завещание в тысяча девятьсот седьмом году, после того как умерла мисс Эстер.

– Ох, сэр, – ответила Смизер с сомнением, – этого я вам сказать не берусь. Хотя думаю, что, может, и вспомнит. Для своих лет он человек необыкновенный.

Сомс стал в дверном проеме и, дождавшись, когда Тимоти повернется, сказал громким голосом:

– Дядя Тимоти!

Тимоти чуть попятился и замер.

– Э? – произнес он.

– Сомс! – крикнул Сомс изо всех сил и протянул руку. – Сомс Форсайт!

– Нет! – сказал Тимоти и, стукнув по полу своей палкой, продолжил ходить.

– Кажется, ничего не выходит, – заметил Сомс.

– Не выходит, сэр, – подтвердила Смизер несколько удрученно. – Он, видите ли, еще не кончил своего моциона. Двух дел сразу он никогда не делал. Думаю, после обеда он спросит меня, не насчет газа ли вы приходили, и мне придется хорошенько потрудиться, чтобы он понял.

– Вы не считаете, что за ним теперь должен бы ходить мужчина?

Смизер всплеснула руками.

– Мужчина? Ах нет! Мы с Кук прекрасно справляемся. А ежели кто незнакомый появится, мистер Тимоти вмиг с ума сойдет. Да и хозяйки мои никогда не хотели, чтобы в доме был чужой мужчина. К тому же мы мистером Тимоти так гордимся!

– Но доктор, я полагаю, вас навещает?

– Каждое утро. Прописывает лекарства. Мистер Тимоти так к нему привык, что почти его и не замечает. Разве только язык высунет.

– Что ж, – сказал Сомс, отворачиваясь, – все это довольно огорчительно и болезненно.

– Да нет же, сэр, – ответила Смизер с жаром, – вы не должны огорчаться! Сейчас, когда у мистера Тимоти никаких забот не осталось, он живет в свое удовольствие – в самом деле! Я иной раз так и говорю Кук: «Сейчас мистеру Тимоти лучше, чем когда-либо раньше». Он, видите ли, если не прогуливается и не принимает ванну, то кушает, а если не кушает, то спит, вот и все. Ничего-то у него больше не болит, ни о чем он не тревожится.

– Может, вы и правы, – сказал Сомс. – Я сойду вниз. А вы покажите-ка мне его завещание.

– Скоро не получится, сэр. Оно у мистера Тимоти под подушкой, и он заметит, если я туда полезу, когда он не спит.

– Я только хочу узнать, то ли это завещание, которое составлено мною. Вы взгляните, когда сможете, на дату и сообщите мне.

– Хорошо, сэр. Я уверена, что оно то самое, ведь мы с Кук были свидетельницами, ежели помните. Наши имена так и стоят там, а свидетельствовали мы только один раз.

– Верно! – согласился Сомс. Он помнил: Смизер и Джейн были свидетельницами самыми что ни на есть подходящими, то есть нисколько не заинтересованными в смерти Тимоти, так как им он ничего не отписал. Сомс счел эту предосторожность неподобающей, но такова была воля Тимоти. Кроме того, обеих служанок щедро обеспечила тетя Эстер. – Очень хорошо. До свидания, Смизер. Заботьтесь о нем и, если он когда-нибудь что-нибудь скажет, запишите и передайте мне.

– О да, мистер Сомс! Непременно так и сделаю! До чего приятно было вас повидать! Кук тоже обрадуется, когда я скажу ей.

Пожав руку Смизер, Сомс спустился в прихожую и не менее двух минут простоял возле вешалки, на которую столько раз вешал шляпу. «Вот так все и проходит, – подумал он. – Проходит и начинается с начала. Бедный старик!» И Сомс прислушался: вдруг по пролету лестницы до него долетит тот звук, который Тимоти издает, волоча по полу свою лошадку. Или покажется над перилами призрачное старческое лицо, и старческий голос скажет: «Так это же наш дорогой Сомс! А мы как раз давеча говорили, что он целую неделю к нам не захаживал!» Но нет – ничего! Только пахнет камфарой да пылинки кружатся в столбе света, проникающего через веерообразное оконце над дверью. Маленький старый дом! Мавзолей!

Повернувшись на каблуках, Сомс вышел и направился к железнодорожной станции.