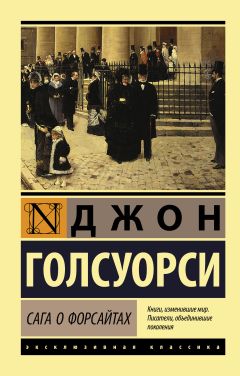

Читать книгу "Сага о Форсайтах"

Автор книги: Джон Голсуорси

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Часть вторая

IМать и сын

Если заявить, что Джон Форсайт неохотно сопровождал мать в путешествии по Испании, это будет не вполне соответствовать действительности. Он следовал за ней, как добродушный пес бежит за хозяйкой, оставив на лужайке вкусную баранью косточку, – бежит и оглядывается. Форсайты, когда у них отнимают баранью косточку, обыкновенно становятся угрюмы, но Джон по своей природе был чужд угрюмства. Он обожал мать и путешествовал впервые. Чтобы отправиться вместо Италии в Испанию, он только сказал: «Я бы больше хотел поехать в Испанию, мама. В Италии ты уже много раз бывала. Пусть впечатления будут новыми для нас обоих».

При всей своей наивности молодой человек был достаточно хитер. Он помнил, что должен сократить продолжительность поездки до шести недель, а для этого ему не следует выказывать такового намерения. Если учесть, какую привлекательную баранью косточку он оставил и как много о ней думал, спутник из него вышел очень неплохой – не беспокоящийся о времени прибытия в то или иное место, равнодушный к еде и вместе с тем восприимчивый к красотам страны, чуждой большинству англичан – даже много путешествующих. Отказавшись ему писать, Флер проявила глубокую мудрость: так он приезжал в каждый новый город без надежд и без лихорадки. Ничто не отвлекало его непосредственного внимания от осликов, качающихся колоколов, священников, мощеных двориков, нищих, детей, кричащих петухов, сомбреро, кактусовых оград, старинных белокаменных горных деревень, коз, оливковых рощ, зеленеющих равнин, певчих птиц в крошечных клеточках, торговцев водой, закатов, дынь, мулов, величественных церквей, картин и плавающих серо-коричневых гор чарующей страны.

Было уже жарко, и Ирэн с Джоном наслаждались отсутствием соотечественников. Зная, что в нем есть не только английская кровь, молодой человек часто невольно тяготился присутствием сограждан, поскольку чувствовал: всяких глупостей они не терпят и привыкли смотреть на вещи прагматичнее, чем он сам. Однажды в разговоре с матерью юноша назвал себя «дикарем», признавшись, что ему приятно быть вдали от всех, кто может заговорить с ним о тех предметах, о которых люди обыкновенно разговаривают. Ирэн просто ответила: «Да, дорогой, я знаю».

Этот вакуум давал Джону ни с чем не сравнимую возможность оценить то, что понимают лишь немногие сыновья, – глубину материнской любви. Он не был вполне откровенен с Ирэн и, осознавая это, сделался по отношению к ней особенно чуток. К тому же, благодаря южанам, он стал еще больше восхищаться материнской красотой, которую в Англии часто называли испанской. Теперь он убедился в неточности этого определения: красота его матери была не английской, не французской, не испанской и не итальянской, она была особенной! Кроме того, он, как никогда, стал ценить тонкость ее чутья. К примеру, Джон не мог бы с уверенностью сказать, заметила ли она, какое впечатление произвела на него «La Vendimia» Гойи, когда они были в музее вдвоем, и знала ли она, что на следующее утро он потихоньку вернулся туда и простоял перед картиной еще полчаса, а потом еще… Это, конечно, была не Флер, однако сходство оказалось достаточно сильным, чтобы вызвать столь милую всем влюбленным боль в сердце при воспоминании о видении, которое стояло у кровати Джона, подняв руку над головой. Открытку с этой картины Джон положил в карман и то и дело украдкой доставал – это стало для него одной из тех дурных привычек, которые рано или поздно выдают себя взгляду, заостренному любовью, страхом или ревностью. Либо и тем, и другим, и третьим, как у Ирэн. В Гранаде Джон совсем утратил бдительность, когда сидел на согретой солнцем каменной скамье в маленьком саду за зубчатой стеной в Альгамбре и должен был любоваться видом. Мать, как ему казалось, изучала левкои в горшках между подстриженными акациями, когда вдруг ее голос произнес:

– Это твоя любимая картина Гойи, Джон?

Не успев себя сдержать, он быстро спрятал открытку, как прятал, вероятно, шпаргалки в школе, и ответил:

– Да.

– Она бесподобна, хотя мне, пожалуй, больше нравится «Quitasol»[70]70

Солнечный зонт (исп.).

[Закрыть]. Твой отец без ума от Гойи, но, думаю, он не видел его картин, когда был в Испании в девяносто втором году.

В девяносто втором – за девять лет до рождения Джона! Как жили родители до его появления на свет? Если они имели право разделять с ним его будущее, то и он имел право разделять с ними их прошлое. Однако, посмотрев на мать, молодой человек устыдился своего любопытства: было в ее лице что-то такое, что свидетельствовало о перенесенных тяготах, о таинственных чувствах, о горьком опыте, о страданиях. Эта неизмеримая глубина, эта дорого приобретенная святость не допускала дерзкого обращения. Мать прожила, очевидно, такую интересную жизнь и была так красива, и в то же время так… так… Нет, он не знал, как это назвать. Джон поднялся и стал смотреть на Гранаду, зеленеющие поля и кольцо гор, сверкающих в закатном свете. Прошлое матери было для него как история этого мавританского города, неисчерпаемая и далекая, а сам он казался себе младенцем, безнадежно невежественным и невинным! Говорили, что в горах к западу от Гранады, отвесно вырастающих, как из моря, из сине-зеленой долины, когда-то жили финикийцы – странный таинственный народ. Жизнь Ирэн была для ее сына такой же загадкой, как жизнь финикийцев для города, где изо дня в день кукарекали петухи и весело играли шумные дети. Джону было горько оттого, что мать знала о нем так много, а он о ней так мало: она очень красива и любит его самого и его отца – вот и все. Из-за своей щенячьей неопытности (ведь он даже не воевал, то есть не имел того преимущества, которым обладали почти все остальные!) Джон сам себе казался ничтожным.

В тот вечер, сидя на балконе своей комнаты, он задумчиво глядел на городские крыши, похожие на соты, инкрустированные гагатом, слоновой костью и золотом, а потом долго лежал без сна и, слушая выкрики, которыми караульный сопровождал бой часов, складывал в уме строки:

Плачущий голос в ночи –

Там, внизу, где, темнея под белыми звездами,

Спит старый испанский город.

О чем говорит этот голос?

Какая затяжная боль так ясно слышится в нем?

Просто ли часовой твердит свою ежедневную сказку

О том, что все спокойно?

Просто ли путник посылает луне свою песню?

Нет, это несчастный, чье сердце плачет, любя:

«Как долго?»

Слово «несчастный» казалось Джону холодным и банальным, но «обреченный» было еще хуже: слишком безысходно, к тому же один слог лишний. Уже минуло два, когда Джон закончил стихотворение, а заснул он, повторив его по меньшей мере раз двадцать, только в четвертом часу. Утром оно было перенесено на бумагу и приложено к очередному посланию Флер: Джон всегда писал ей до завтрака, чтобы, когда он сойдет вниз, ничто не занимало его мыслей и не мешало ему быть приветливым.

В тот же день, около двенадцати, на выложенной плитками террасе гостиницы он внезапно почувствовал тупую боль в затылке, которая сопровождалась странным ощущением в глазах и тошнотой. Прикосновение южного солнца оказалось для него слишком страстным. Следующие три дня прошли в полутьме и глухом болезненном бесчувствии ко всему, кроме льда на лбу и улыбки матери. Она не покидала его комнаты и не ослабляла своей бесшумной бдительности, в которой Джону виделось нечто ангельское. И все же временами ему становилось нестерпимо жаль себя и ужасно хотелось, чтобы его посетила Флер. Несколько раз, роняя слезы, Джон представлял себе, как покинет и ее, и этот мир. Он даже сочинил письмо, которое передал бы ей с матерью. Бедная мама! Она бы до конца своих дней сожалела о том, что пыталась разлучить влюбленных. Между тем Джон быстро понял: теперь у него появился повод для возвращения домой.

Каждый вечер, около половины седьмого, начинался перезвон: «Гасгача! Гасгача!» – заливались колокола, и эти звуки то всплывали снизу, из города, то каскадом падали обратно. На четвертый день, прослушав их, Джон сказал:

– Мама, я хотел бы вернуться в Англию, здесь слишком жарко.

– Хорошо, милый. Поедем, как только ты достаточно окрепнешь.

И он сразу почувствовал себя здоровым, а вдобавок – подлым. Через пять недель после отъезда из дома они отправились в обратный путь. Голова Джона восстановила первоначальную ясность, только теперь была приговорена носить на себе шляпу, которую Ирэн обшила изнутри многочисленными слоями оранжевого и зеленого шелка, и на улицах Джон по-прежнему придерживался теневой стороны. Теперь, когда состязание в проницательности и осторожности между ним и Ирэн подошло к концу, он все чаще спрашивал себя, заметила ли она, как ему не терпится возвратиться к тому, от чего она его увезла. Поскольку испанское Провиденье назначило им провести между поездами еще один день в Мадриде, было вполне резонно опять пойти в Прадо, и Джон проявил большое искусство, чтобы, оказавшись перед виноградаршей Гойи, иметь непринужденный вид. Поскольку его ждала скорая встреча с самой Флер, так долго, как раньше, он задерживаться не стал, зато задержалась Ирэн.

– Лицо и фигура девушки восхитительны, – сказала она.

Джон выслушал это замечание с чувством неловкости. Значило ли оно, что мать все поняла? Так или иначе, в одном он не сомневался: по части самообладания и тонкости интуиции он ей не соперник. При помощи какого-то сверхчутья, секрета которого он не мог разгадать, мать слышала пульс его мысли; она инстинктивно знала, на что он надеется, чего боится и чего желает. От этого ему было ужасно неспокойно и совестно – совесть развилась у него сильнее, чем у большинства юношей. Ему хотелось, чтобы мать говорила с ним откровенно, он даже почти хотел прямого противостояния, но оно не возникало, а Англия становилась все ближе. Так Джон впервые понял, насколько женщины сильнее мужчин в тактике выжидания. В Париже тоже предполагалось задержаться на сутки, однако, к величайшему огорчению Джона, остановка растянулась на целых два дня, причем из-за какого-то портного – как будто мама, прекрасная в любой одежде, испытывала недостаток в платьях! Счастливейшим моментом путешествия стал для Джона тот миг, когда он ступил на борт корабля, идущего в Фоукстон. Стоя с ним рука об руку у фальшборта, Ирэн сказала:

– Боюсь, наше путешествие не принесло тебе большой радости, Джон. Хотя по отношению ко мне ты был очень мил.

Джон сжал ее руку:

– Ну что ты! Я получил огромное удовольствие! Только вот голова моя в последние дни подпортила впечатление…

Теперь, перед самым возвращением, прошедшие недели действительно представлялись ему в привлекательном свете, и он оглядывался на них с некоторым болезненным удовольствием – таким, какое он пытался втиснуть в свое стихотворение о голосе в ночи. В детстве он испытывал подобное чувство, когда слушал Шопена – слушал с жадностью и в то же время хотел плакать. И теперь он не понимал, почему не сумел так же просто сказать матери то, что она сказала ему: «По отношению ко мне ты был очень мил». Как ни странно, у него не получалось говорить подобные вещи естественно. И вместо слов: «Ты тоже была очень добра ко мне, мама», – Джон сказал:

– Думаю, нас укачает.

Их в самом деле укачало, и в Лондон они вернулись изнуренными, за шесть недель и два дня путешествия ни разу не упомянув о том, что не переставало занимать их мысли.

IIОтцы и дочери

Лишившись общества жены и сына на время их испанского приключения, Джолион обнаружил, что уединение в Робин-Хилле для него невыносимо. Одно дело быть философом, когда у тебя есть все, в чем ты нуждаешься, и совсем другое – когда этого нет. Тем не менее, примирившись с мыслью о разлуке окончательной (если не с самой разлукой), он вытерпел бы эти недели одиночества, не вмешайся его дочь Джун. Теперь он стал одной из ее «хромых уточек», и она считала себя за него в ответе. Поэтому, управившись с тогдашней своей задачей (спасением – по крайней мере временным – одного нуждающегося гравера), она явилась в Робин-Хилл через четырнадцать дней после отъезда Ирэн и Джона. Маленькая леди теперь жила в Чизике, в крошечном домике с большой студией. Заставшая золотую пору Форсайтов и потому изначально не привыкшая к строгой ответственности за свои траты, она все же нашла способ так справиться с уменьшением дохода, чтобы это устраивало и ее, и отца. Поскольку арендная плата за галерею близ Корк-стрит, которую он ей купил, равнялась повышенному налогу, который с нее взимали, это оказалось несложно: она всего лишь перестала платить ему за аренду, надеясь, что он этого не почувствует, ведь после восемнадцати лет бесплодного узуфрукта[71]71

Узуфрукт – право пользования собственностью, принадлежащей другому лицу, и доходами от нее при условии ее сохранности и неизменности.

[Закрыть] галерея должна была вот-вот приносить прибыль. Так Джун по-прежнему имела двенадцать сотен годового дохода, а сократив столовые расходы и наняв вместо двух бедных бельгиек одну еще более бедную австрийку, располагала почти теми же возможностями, что и раньше, для вспомоществования талантам. Пробыв в Робин-Хилле три дня, Джун увезла отца в город. За эти три дня она выведала тайну, которую Джолион хранил два года, и решила его вылечить. Она знала доктора, который обязательно поможет. Он творил чудеса с Полом Постом – художником, идущим даже немного впереди футуризма. Отец вывел ее из терпения, удивленно приподняв брови и заявив, что никогда раньше не слышал ни об этом враче, ни о Поле Посте. Конечно, если у него нет «веры», он не поправится! Но можно ли не верить тому, кто вылечил Пола Поста (у которого, правда, недавно случился рецидив, но виною тому – только переутомление работой или слишком бурной жизнью). Сила этого целителя заключалась в том, что он полагался на Природу и провел специальное исследование «природных симптомов»: если у пациента отсутствовал какой-то «симптом», этот недостаток восполнялся при помощи специального яда, и готово! Джун очень надеялась, что все будет хорошо. Просто в Робин-Хилле отец, очевидно, не жил в гармонии с природой, и нужно было лишь вызвать у него необходимые «симптомы». Она чувствовала: он отстал от времени, а это неестественно. Его сердце нуждалось в стимуляции. Поэтому в маленьком чизикском домике сама Джун и ее австрийка (благодарная душа, которая была так признательна ей за место, что едва не падала от переутомления) стимулировали Джолиона всеми возможными способами, готовя к исцелению. Однако они не могли добиться того, чтобы его брови перестали лезть на лоб, например, когда австрийка разбудила его в восемь часов (а он только-только начал засыпать) или когда Джун отобрала у него «Таймс», потому что это неестественно – читать «всякую ерунду», проявляя мало интереса к самой жизни. Джолион не переставал удивляться энергии дочери, особенно по вечерам. Ради его пользы (так она утверждала, хотя он подозревал, что и ей самой это для чего-то нужно) она собирала у себя талантливых представителей эпохи, и они торжественно расхаживали перед ним по студии фокстротом, а также демонстрировали еще более умопомрачительный танец – уанстеп, от которого брови Джолиона почти исчезали под волосами (он поражался тому, какое мощное усилие воли необходимо, чтобы двигаться настолько не в музыку). Зная, что в Обществе акварелистов все, кто называет себя художником, считают его отсталым, на этих сборищах он сидел в самом темном уголке и думал о ритме – в том понимании, которое привили ему когда-то давно, – а если Джун подводила к нему какую-нибудь девушку или какого-нибудь молодого человека, скромно приподнимался, насколько мог, до их уровня, мысленно вздыхая: «Боже мой! Как им скучно!» Унаследовав от отца неувядающую симпатию к Юности, он стал очень уставать от изучения ее воззрений. Но все это стимулировало его, и он неизменно восхищался несгибаемым духом дочери. Время от времени чизикские собрания посещала, скривив нос, сама гениальность во плоти, и Джун непременно представляла ее отцу, считая это исключительно благотворным для него, ведь гений – это «естественный симптом», которого у Джолиона (при всей дочерней любви к нему) никогда не наблюдалось.

Будучи настолько уверен в том, что Джун действительно его дитя, насколько мужчина может быть в этом уверен, Джолион часто спрашивал себя, откуда у нее такие золотисто-рыжие волосы (теперь приобретшие особый оттенок благодаря вкраплениям седины), такое прямое одухотворенное лицо, столь непохожее на его собственное (закрытое, заостренное), и такая маленькая легкая фигурка (ведь он сам, как и большинство Форсайтов, высокий). Размышляя о происхождении видов, Джолион задумывался, не проявилась ли в Джун датская или кельтская кровь. Скорее кельтская, если принять во внимание ее взрывной темперамент, а также любовь ко всяким головным повязкам и балахоноподобным одеяниям. Не было бы преувеличением сказать, что свою дочь Джолион предпочитал всей ее эпохе, пусть даже юной и свежей. Только вот если бы Джун поменьше интересовалась его зубами – «естественными симптомами», которые он отчасти сохранил! Ее дантист сразу же обнаружил у Джолиона «чистую культуру золотистого стафилококка» (способную, разумеется, вызывать нарывы) и потому хотел вырвать все зубы и поставить вместо них два ряда новеньких неестественных «симптомов». Натура Джолиона, от рождения стойкая, возмутилась, и вечером в студии он изложил свои возражения: ни от каких нарывов он никогда не страдал и благополучно доживет свой век с собственными зубами. Ну конечно, признала Джун, он доживет свой век с ними, если их не вырвет! Но если бы зубов у него было больше, сердце работало бы лучше, а значит, и век мог бы быть более долгим. Отцовское упорство в этом вопросе выражало, как ей казалось, его общую позицию: он просто лег, вместо того чтобы бороться. Когда он наконец пойдет к врачу, который вылечил Пола Поста? Джолион виновато заявил, что он вовсе не собирается никуда идти. Это признание крайне раздосадовало Джун. Пондридж, дескать, такой замечательный человек и терпит такую нужду, пытаясь добиться признания своих теорий! А отец ее сейчас продемонстрировал равнодушие и косность: именно они и вредят его здоровью. Как хорошо было бы для них обоих, если бы он все-таки пошел!

– Мне кажется, – сказал Джолион, – ты пытаешься убить двух зайцев.

– Не убить, а вылечить! – вскричала Джун.

– Дорогая, это одно и то же.

Джун запротестовала: несправедливо критиковать то, чего не пробовал. Но Джолион опасался, что если попробует, то уже ничего критиковать не сможет.

– Папа! Ты безнадежен.

– То-то и оно, – сказал Джолион, – причем предпочитаю оставаться безнадежным как можно дольше. Незачем, дочка, будить лихо, пока оно тихо.

– Ты не даешь современной медицине ни единого шанса! – воскликнула Джун. – Ты даже не представляешь себе, насколько Пондридж предан своему делу! Для него наука превыше всего.

– Как для мистера Пола Поста искусство? – ответил Джолион, попыхивая слабой сигареткой (это было единственное излишество, которое он себе позволял). – Искусство ради Искусства, Наука ради Науки… Знаю я этих господ с их эгоцентрическим энтузиазмом. Они расчленят человека и глазом не моргнут. Джун, я в достаточной мере Форсайт, чтобы не даваться им в руки.

– Папа, знал бы ты, как старомодно звучат твои слова! В наше время нельзя позволять себе быть нерешительным.

– Боюсь, – улыбнулся Джолион, – что решительность – единственный «естественный симптом», которым мистеру Пондриджу не пришлось бы меня снабжать. Мы, моя дорогая, рождаемся либо отчаянными, либо умеренными, хотя сейчас, ты уж извини, каждый второй из тех, кто считает себя отчаянным, на самом деле очень умерен. Я держусь настолько хорошо, насколько можно ожидать в моем положении. Пусть все так и остается.

Джун замолчала: она уже имела возможность убедиться в том, насколько непобедимо милое упрямство ее отца, когда дело касается его свободы действий.

Считая дочь не слишком осмотрительной, Джолион сам себе удивился, когда зачем-то все же рассказал ей, почему Ирэн увезла Джона в Испанию. После того как Джун осмыслила признание, разгорелась дискуссия, позволившая отцу понять всю глубину различия между активным темпераментом дочери и пассивным темпераментом жены. Он даже заметил, что еще не совсем изгладились последствия борьбы за Филипа Босини, которая развернулась поколение назад и в которой пассивный принцип столь поразительным образом восторжествовал над активным. По мнению Джун, скрывать от Джона прошлое родителей было глупо и даже трусливо. «Чистый оппортунизм», – так она сказала.

– Но ведь на оппортунизме, – мягко возразил Джолион, – и строится реальная жизнь, моя дорогая.

– О! – вскричала Джун. – Уж кто-кто, а ты, папа, не можешь всерьез оправдывать ее молчание! Будь твоя воля, ты бы уже все рассказал.

– Может, и рассказал бы, но только для того, чтобы он не узнал от других людей: это рано или поздно произойдет, и будет хуже.

– Так чего же ты не объяснишь? Опять не хочешь будить лихо?

– Дорогая, – ответил Джолион, – я никогда не пойду против интуиции Ирэн. Она его мать.

– А ты отец! – воскликнула Джун.

– Что такое чутье мужчины против материнского инстинкта?

– По-моему, ты поступаешь безвольно.

– Возможно, – сказал Джолион, – возможно.

Больше она ничего от него не добилась, но эта проблема не переставала ее беспокоить. Она терпеть не могла спящего лиха и потому испытывала коварное побуждение сдвинуть дело с мертвой точки. Нужно было сказать Джону правду: пусть его чувство либо погибнет в зародыше, либо, невзирая на прошлое, расцветет и принесет плоды. Чтобы оценить положение лично, Джун захотела увидеть Флер, а если Джун чего-нибудь хотела, соображения деликатности стояли для нее далеко не на первом месте. Да и к чему здесь особо тонкий подход? Сомс ей родственник и тоже интересуется искусством. Она просто пойдет к нему и посоветует купить какую-нибудь работу Пола Поста или скульптуру Бориса Струмоловского, а отцу, разумеется, ничего не скажет.

В следующее же воскресенье Джун отправилась в Мейплдарем, причем вид у нее был настолько решительный, что в Рединге ей не сразу удалось поймать такси. В месяц, имя которого она носила[72]72

От англ. june – июнь.

[Закрыть], берега реки были восхитительны, и, любуясь ими, она ощущала своеобразную сладостную боль. Пройдя по этой жизни и ни с кем не соединившись, Джун любила природную красоту почти до сумасшествия. Поэтому, приехав в тот живописный уголок, где Сомс раскинул свой шатер, она отпустила таксиста: ей хотелось, когда с делами будет покончено, насладиться великолепием реки и леса. Итак, к парадной двери дома Сомса она явилась как пешеход и послала хозяину свою карточку. Джун знала: если нервы взбудоражены, то она делает нечто стоящее, если же они спокойны, значит, она идет по пути наименьшего сопротивления и благородство здесь ни при чем. Ей предложили пройти в гостиную, обставленную не в ее вкусе, тем не менее элегантно, даже изысканно. «Слишком много слишком красивых вещей», – успела подумать Джун, когда в старинном зеркале, заключенном в лакированную раму, появилась девушка, входящая с веранды. В белом платье и с белыми розами в руках, она отражалась в серебристо-серой глади стеклянного озера, как какой-то дух – симпатичное привидение из зеленого сада.

– Как поживаете? – сказала Джун, обернувшись. – Я родственница вашего отца.

– Ах да, мы виделись с вами в кондитерской.

– Со мной и с моим младшим единокровным братом. Дома ли ваш отец?

– Будет с минуты на минуту. Он вышел немного прогуляться.

Джун чуть сощурила голубые глаза и приподняла решительный подбородок.

– Вы ведь Флер, не так ли? Я слышала о вас от Холли. Кстати, как вам показался Джон?

Девушка поднесла розы поближе к лицу, поглядела на них и спокойно ответила:

– Приятный молодой человек.

– И нисколько не похож ни на Холли, ни на меня, правда?

– Нисколько.

«Хладнокровная», – подумала Джун.

И вдруг девушка сказала:

– Я бы хотела, чтобы вы рассказали мне, из-за чего наши семьи не ладят.

Услышав вопрос, на который сама же советовала отцу ответить, Джун промолчала: возможно, ей не нравилось, когда из нее что-то вытягивали, а возможно, причина была просто в том, что на деле мы не всегда готовы поступить так, как считаем правильным в теории.

– Знаете, – продолжила девушка, – самый верный способ заставить людей дознаться до неприятной истины – это держать их в неведении. Мой отец сказал мне, будто ссора произошла из-за собственности. Я не верю: и у вас, и у нас всего предостаточно. Вряд ли наши родственники настолько буржуа, чтобы ругаться из-за имущества.

Джун вспыхнула. Слово «буржуа», примененное к ее родным, показалось ей оскорбительным.

– Мой дед, – сказала она, – был очень щедрым человеком, и мой отец тоже щедр. Ни в том, ни в другом нет ничего буржуазного.

– Тогда в чем же дело? – повторила девушка.

Поняв, что эта молодая представительница семейства Форсайтов не намерена отступать, пока не получит желаемого, Джун вдруг вознамерилась ей помешать: чем просвещать ее, лучше выведать кое-что самой.

– А почему вы так хотите знать?

Девушка понюхала розы.

– Просто потому, что мне не говорят.

– Ну хорошо. Это действительно связано с собственностью, только собственность бывает разная.

– Значит, все еще серьезней, чем я думала. Теперь я непременно должна все выяснить.

По маленькому решительному лицу Джун пробежала дрожь. Пушистые волосы выбивались из-под круглой шляпки. Сейчас она выглядела молодо: небольшая схватка ее освежила.

– Знаете? – сказала она. – Я видела, как вы тогда бросили платок. Между вами и Джоном что-то есть? Если да, то лучше вам бросить и это.

Девушка побледнела, но улыбнулась.

– Даже если бы что-то и было, таким образом вы меня ни к чему не принудите.

Отвага, прозвучавшая в ответе, заставила Джун протянуть руку.

– Вы мне нравитесь, но ваш отец не нравится. И не нравился никогда. Будем откровенны.

– Вы пришли сказать ему это?

Джун рассмеялась.

– Нет, я пришла повидать вас.

– Как любезно с вашей стороны!

Девушка умела защищаться.

– Я старше вас в два с половиной раза, – сказала Джун, – но сочувствую вам. Я понимаю, как это ужасно, когда тебе мешают жить так, как ты хочешь.

Девушка снова улыбнулась.

– Мне кажется, вы все-таки могли бы мне рассказать.

До чего упорная девочка!

– Это не моя тайна. Впрочем, я подумаю, чем смогу помочь. Вообще-то я тоже считаю, что вы с Джоном должны знать. Ну а теперь я с вами прощаюсь.

– Отца дожидаться не будете?

Джун покачала головой.

– Как мне перебраться на тот берег?

– Я отвезу вас на лодке.

– Послушайте, – сказала Джун, поддавшись импульсу, – в следующий раз, когда будете в Лондоне, приходите ко мне. Вот мой адрес. Вечерами у меня обыкновенно собирается молодежь. Вашему отцу я не скажу, что вы приходили.

Девушка кивнула. Через несколько минут, глядя, как она работает веслами, Джун отметила про себя: «Ужасно симпатичная и ладно сложена. Никогда бы не подумала, что у Сомса такая хорошенькая дочь. Они с Джоном были бы красивой парой».

У Джун никогда не прекращал работать брачный инстинкт, не принесший плодов в ее собственной жизни. Сойдя на берег, она некоторое время стояла и смотрела, как Флер гребет обратно. Девушка оторвала руку от весла, чтобы помахать ей, и тогда она медленно пошла по тропинке между лугом и рекой, ощущая боль в сердце. Юность стремилась к юности, как стрекоза, летающая за стрекозой; и прогревала их, как солнце, любовь. Молодость! Как давно Фил и она… А потом? Ничего. Ни разу ей не встретился именно тот, кто был ей нужен. И поэтому она все пропустила. Но какая петля стягивалась вокруг этих двух молодых существ, если они любили друг друга, как считала Холли и как боялись их родители! Какая преграда перед ними стояла! Сторонница активного принципа, Джун испытывала нетерпеливое стремление к будущему и презрительное нежелание трястись над прошлым. Все это сейчас всколыхнулось в ее сердце, которое верило: то, чего человек хочет, важнее того, чего не хотят другие. Стоя на берегу, Джун смотрела на водяные лилии, листья ив и резвящихся рыбок, вдыхала ароматы травы и цветков таволги и спрашивала себя, как же сделать всех счастливыми. Джон и Флер! Две хромые уточки, вернее, два очаровательных желтых утенка! До чего же их жалко! Непременно нужно что-то предпринять! В таких ситуациях нельзя сдаваться без боя.

Вечером, верная своей склонности к прямому действию, из-за которой многие ее избегали, Джун сказала отцу:

– Папа, я ездила повидать Флер. Очень привлекательная девушка. По-моему, прятать голову под крыло бессмысленно.

Ошарашенный Джолион поставил на стол ячменный отвар и принялся крошить хлеб.

– А по-моему, ты сама именно это и делаешь. Ты понимаешь, чья она дочь?

– Может быть, предоставим прошлому хоронить мертвецов?[73]73

«…А прошлое пускай хоронит мертвецов…» (пер. А. П. Барыковой) – цитата из «Псалма жизни» Г. У. Лонгфелло.

[Закрыть]

Джолион встал.

– Некоторые вещи похоронить невозможно.

– Я не согласна, – заявила Джун. – Именно такие взгляды и мешают всякому счастью, всякому прогрессу. Ты не понимаешь Эпохи, папа. В ней нет места тому, что уже переросло. Почему так ужасно, если Джон узнает о прежней жизни своей матери? Кто сегодня придает значение таким вещам? Брачный кодекс не изменился с тех пор, когда Ирэн не могла развестись с Сомсом, и тебе пришлось вмешаться. Мы продвинулись вперед, а законы нет, поэтому они больше никого не смущают. Брак, который нельзя цивилизованно расторгнуть, – разновидность рабовладения, а люди не должны владеть друг другом. Сегодня все это понимают. Ирэн нарушила закон, изживший себя, – ну и что?

– Об этом не мне с тобою спорить, – сказал Джолион. – Однако дело совсем в другом. Дело в человеческих чувствах.

– Вот именно! – вскричала Джун. – В чувствах двух молодых людей.

– Моя дорогая, – произнес Джолион с мягким раздражением, – ты говоришь вздор.

– Я – нет. Если окажется, что они действительно любят друг друга, зачем им страдать из-за прошлого?

– Ты в этом прошлом не жила! А я жил! Я знаю и чувства моей жены, и то, что происходило с моими собственными нервами, что творилось в моем воображении. Я прошел через все это, как может пройти только преданно любящий.

Джун тоже встала и принялась беспокойно расхаживать.

– Если бы Флер была дочерью Фила Босини, – сказала она вдруг, – я бы отчасти тебя поняла. Его Ирэн любила, а Сомса – никогда.

Джолион издал глубокий звук – наподобие тех, какими итальянские крестьянки понукают мулов. В голове у него яростно стучало, но, во власти чувств, он ни на что не обращал внимания.

– Это лишь доказывает, как мало ты понимаешь. Ни я, ни Джон, насколько я его знаю, не стал бы возражать против прошлой любви. Дело не в ней, а в жестокости союза без любви. Та девушка – дочь мужчины, который однажды владел Ирэн, как рабыней-негритянкой. Это привидение не успокоится, и даже не пытайся похоронить его, Джун! Ты предлагаешь нам смотреть, как Джон соединится с плотью и кровью человека, который обладал его матерью против ее воли! А теперь хватит сыпать словами. Мы выяснили все раз и навсегда. Довольно об этом, иначе я всю ночь не усну.