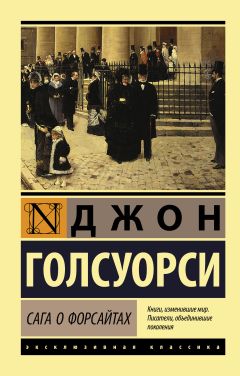

Текст книги "Сага о Форсайтах"

Автор книги: Джон Голсуорси

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 52 (всего у книги 67 страниц)

Родной очаг

В тот же четверг, на рассвете, тридцатидевятилетний Вэл Дарти, чувствуя себя персонажем Скотта, вышел из старого помещичьего дома на северном склоне сассекской меловой гряды, чтобы отправиться в Ньюмаркет, где он не был с осени 1899 года, когда тайком приезжал на тамошние скачки из Оксфорда. Задержавшись на пороге, он поцеловал жену и сунул в карман фляжку портвейна.

– Не перетруждай ногу, Вэл, и не ставь слишком много.

В минуту, когда она, глядя ему в глаза, прижималась грудью к его груди, он чувствовал, что и нога, и кошелек в безопасности. Он во всем будет соблюдать меру. От природы разумная и сообразительная, Холли всегда была права. Вэл женился на юной кузине, поддавшись романтическому порыву во время Бурской войны, и все последующие двадцать лет брака неукоснительно хранил ей верность, что не удивляло его самого так, как, вероятно, удивляло других. Хоть в нем и текла кровь Дарти, супружеская преданность не воспринималась им как жертва и не заставляла его скучать, ведь Холли, быстрая и ловкая, всегда немного опережала его настроение. Поскольку они приходились друг другу кузеном и кузиной, они решили, вернее, Холли решила не иметь детей, и теперь она была так же стройна и миловидна, как и в годы юности. Даже темные волосы еще не начали седеть, только кожа сделалась чуть желтее. Вэл восхищался тем, что, ведя его жизнь, жена ведет еще и свою собственную: с каждым годом становится все лучшей наездницей, не забрасывает музыку и ужасно много читает: и романы, и стихи, и кучу всего другого. На их ферме в Капской колонии Холли чудесно заботилась о «негритосских» женщинах и детишках. Она была действительно умна и притом не делала из своего ума шуму, не важничала. Никогда не отличавшийся смирением, Вэл со временем все же признал превосходство жены и притом не затаил на нее обиды – весьма ценная дань. Можно также отметить, что всякий раз, когда он смотрел на Холли, она это замечала, в то время как сама порой останавливала на нем взгляд незаметно для него.

Вэл поцеловал жену на крыльце, потому что не должен был целовать ее на станции, куда она собиралась его проводить, чтобы потом вернуть машину домой. Благодаря колониальному солнцу и норову лошадей, он приобрел загар и морщины. На Бурской войне он повредил ногу, что, вероятно, спасло его от гибели на следующей войне. И все-таки, невзирая на все это, он мало изменился со времени жениховства: широкая улыбка не утратила очарования, ресницы, пожалуй, сделались еще чернее и гуще, серые глаза, часто глядевшие с прищуром, блестели так же ярко, веснушки потемнели, а волосы лишь чуть-чуть засеребрились на висках. Он производил впечатление человека, который вел деятельную жизнь в солнечном климате, занимаясь лошадьми.

Резко развернув машину у ворот, он спросил:

– Когда приезжает Джон?

– Сегодня.

– Тебе для него что-нибудь нужно? Могу купить и в субботу привезти.

– Нет, но ты мог бы вернуться тем же поездом, на котором приедет Флер, – в час сорок.

Вэл пришпорил свой «форд». Он все еще водил машину, как житель страны со скверными дорогами, не признающий компромиссов и не пропускающий ни одной ямы – словно в каждой из них ему могло открыться царствие небесное.

– Эта молодая особа знает, чего хочет и как этого добиться, – заметил Вэл. – Тебе так не показалось?

– Показалось, – ответила Холли.

– Дядя Сомс и твой папа – довольно неловко, правда?

– Она не узнает, и он не узнает, ведь мы им, конечно, ничего не скажем. Это продлится всего пять дней, Вэл.

– Значит, нерушимая тайна… Ладно!

Если Холли не видела опасности, то опасаться и не следовало. Лукаво на него поглядев, она спросила:

– Ты заметил, как ловко Флер к нам напросилась?

– Нет!

– Но именно так и было. Что ты о ней думаешь, Вэл?

– Хорошенькая и умная, только в любой момент может сорваться с места в карьер, если что-то ее раззадорит. Я бы так сказал.

– А я вот хотела бы знать, – пробормотала Холли, – из тех ли она девушек, которых называют современными. Мы вроде бы и домой вернулись, а все так неясно, что теряешься.

– Теряешься? Ты? Да ты же ловишь все на лету!

Холли скользнула рукой в карман его пиджака.

– Ты у меня не только сама во всем разберешься, но и другим объяснишь! – прибавил Вэл, воодушевившись. – Что, кстати, скажешь о том бельгийце – Профоне?

– Скажу, что он недурной черт.

Вэл ухмыльнулся.

– По-моему, для друга нашей семьи он странноватая рыба. Да и вообще, наша семья заплыла в какие-то странные воды: дядя Сомс женится на француженке, а твой папа – на бывшей жене дяди Сомса. Наших дедушек хватил бы удар!

– И не только наших, дорогой.

– Эта машина, – сказал Вэл внезапно, – что-то спит на ходу. На подъеме еле волочит ноги. На спуске придется ее подхлестнуть, если я не хочу опоздать на поезд.

Любовь к лошадям не позволяла ему любить автомобили, поэтому под его управлением «форд» бежал куда менее плавно, чем под управлением Холли. На поезд Вэл не опоздал.

– Будь осторожна на обратном пути, не то эта зверюга сбросит тебя при первой возможности. До свидания, милая.

– До свидания, – ответила Холли, посылая ему воздушный поцелуй.

Когда поезд тронулся, Вэл с четверть часа не мог выбрать, чем себя занять: думать ли о жене, читать ли утреннюю газету, любоваться ли солнечным пейзажем или предаваться смутным воспоминаниям о Ньюмаркете. Наконец он решил обратиться к маленькой квадратной книжке, содержание которой составляли клички лошадей, их родословные, масти и особенности сложения. Форсайтская половина его натуры нацелилась на приобретение животного нужных ему кровей, и он упорно противился свойственному Дарти желанию сделать ставку. Вернувшись в Англию после выгодной продажи южноафриканской фермы с конюшней и заметив, что солнце на родине светит редко, Вэл сказал себе: «Я непременно должен заняться чем-то увлекательным, чтобы не затосковать. Охотиться недостаточно. Буду разводить лошадей и объезжать их». Долгая жизнь в чужой стране прибавила ему дальновидности и решимости, благодаря чему он понял, в чем слабость современного коневодства: многих заводчиков гипнотизирует мода и высокая цена. Он же будет судить по виду лошади, а до клички ему дела нет. И вот он, тоже оказавшись под гипнозом, уже бредил ценными качествами определенной генеалогической линии. Полуосознанно Вэл думал: «В этом чертовом климате есть нечто такое, что заставляет человека ходить по кругу. И все-таки я должен добыть кого-нибудь из потомков той Мэйфлай».

В таком настроении достиг он Мекки своих надежд. Это было тихое собрание, интересное скорее для тех, кто хотел смотреть лошадей, нежели для тех, кто предпочитал глядеть в рот букмекерам. Вэл припал к ограждению загона. За двадцать лет колониальной жизни он утратил дендизм, в духе которого был воспитан, сохранив лишь необходимую лошаднику аккуратность, а также приобрел странно непримиримый взгляд на то, что называл «глупым хмыканьем» некоторых англичан и «суетливым попугайством» некоторых англичанок. Холли не было свойственно ни то, ни другое, а именно на нее он смотрел как на идеал. Быстрый, наблюдательный и находчивый, Вэл во всем стремился прямо к цели: в заключении сделок, в выездке лошадей, в питии. Сейчас его целью была кобылка, в которой текла кровь Мэйфлай, и он уже устремился к ней, когда кто-то, оказавшийся совсем близко, медленно произнес:

– Мистер Вэл Дарти? Как поживает миссис Вэл Дарти? Надеюсь, хорошо? – Рядом с Вэлом стоял тот самый бельгиец, которого он встретил у своей сестры Имоджин. – Я Проспер Профон, мы виделись с вами на обеде.

– Как поживаете? – пробормотал Вэл.

– Прекрасно, – ответил мсье Профон, и по его лицу расплылась какая-то особенная неподражаемо медленная улыбка.

«Недурной черт», – сказала о нем Холли. Что ж, своей черной коротко стриженной остренькой бородкой он и в самом деле немного походил на черта – правда, довольно сонного и притом добродушного. Глаза у него были красивые и неожиданно умные.

– Вот господин, который хочет вас узнать – мистер Жорж Форсайд.

Вэл увидел внушительную фигуру и гладко выбритое немного угрюмое лицо, похожее на голову быка. В глубине глаз – серых, навыкате – светилась саркастическая усмешка. Вэл смутно припомнил, что видел этого человека, когда обедал с отцом в клубе «Айсиум».

– Я играл с вашим батюшкой на скачках, – сказал Джордж. – Как ваш заводик? Не хотите ли купить одну из моих кляч?

Вэл осклабился, пряча внезапное огорчение. Эти люди ни во что не верили, даже в лошадей. Джордж Форсайт, Проспер Профон – сам дьявол не мог быть большим циником, чем эти двое.

– Не знал, что вы увлекаетесь скачками, – сказал Вэл мсье Профону.

– А я и не увлекаюсь. Я увлекаюсь яхтами. Хотя и до них мне дела нет. Мне просто нравится видеть моих друзей. Я взял с собой ланч, мистер Вэл Дарти, – совсем маленький ланч. Не желаете ли присоединиться? Совсем немного закусить в моей машине?

– Спасибо, – сказал Вэл, – вы очень любезны. Я подойду через четверть часа.

– Приходите туда. Мистер Форсайд тоже придет. – Профон махнул рукой в желтой перчатке. – Там моя маленькая машинка и маленький ланч.

И он – холеный, сонный, как будто витающий где-то далеко – в сопровождении «Жоржа Форсайда» – тоже холеного, но притом огромного и насмешливого – направился к своему автомобилю.

Вэл же остался любоваться кобылкой. Этот Джордж Форсайт, конечно, уже успел пожить на свете, но Профон-то был с ним, Вэлом, примерно одних лет. И все же он чувствовал себя мальчишкой против них обоих. Будто он хочет играть с кобылкой, а они над ним смеются. Лошадь словно перестала быть настоящей. Вэлу послышался голос мсье Профона: «Эта маленькая кобыла – и что вы в ней нашли? К чему суетиться, если мы все умрем?» А Джордж Форсайт, закадычный друг отца, все еще играл на скачках! Подумаешь, мэйфлайская лошадь! Действительно ли она чем-то лучше других? Может, и ему, Вэлу, лучше было бы просто сделать ставку, чем покупать животное? «Ну уж нет, черт подери! – пробормотал он внезапно. – Если разведение коней – дело не стоящее, тогда и вовсе ничем не стоит заниматься. Зачем я приехал? За кобылкой. Значит, я ее куплю».

Сделав несколько шагов назад, он стал наблюдать отток публики от загона к трибунам. Что за странное сборище! Щеголеватые старикашки, толстяки, не любящие, очевидно, упускать свою выгоду, евреи, объездчики, которых нельзя было упрекнуть в том, чтобы они хоть раз в жизни видели лошадь, долговязые апатичные женщины, женщины энергичные и громогласные, молодые люди, напустившие на себя серьезный вид, причем двое или трое из них были однорукие!

«Здесь жизнь – игра, – подумал Вэл. – Колокольчик, как у торговца сдобой, звенит, лошади бегут, деньги переходят из рук в руки. Снова звонок, снова бегут лошади, деньги возвращаются обратно». Встревоженный собственным философствованием, Вэл все же приблизился к воротам загона поглядеть на легкий галоп мэйфлайской кобылки и, убедившись, что идет она хорошо, направился к «маленькой машинке». «Маленький ланч» состоял из яств, которые большинству людей дано увидеть только во сне. По завершении трапезы бельгиец пошел вместе с Вэлом к загону.

– Ваша жена – красивая женщина, – заметил мсье Профон неожиданно.

– Я красивее не знаю, – ответил Вэл сухо.

– Да. У нее красивое лицо. Я восхищаюсь красивыми женщинами.

Вэл посмотрел на Профона с подозрением, но что-то прямое и добродушное в тяжеловесном дьяволизме бельгийца на мгновение обезоружило его.

– Когда только пожелаете прийти ко мне на яхту, – продолжил Профон, – я сделаю для вашей жены небольшой круиз.

– Спасибо, – сказал Вэл, снова вооружаясь, – но она ненавидит море.

– Я тоже, – ответил мсье Профон.

– Тогда зачем вам яхта?

Глаза бельгийца улыбнулись.

– О! Сам не знаю. Все другое я уже перепробовал. Это последнее, что осталось.

– Но ведь это, надо полагать, чертовски дорого! Мне понадобились бы более веские причины.

Мсье Проспер Профон приподнял брови и выпятил толстую нижнюю губу.

– Я легкий человек, – сказал он.

– Вы воевали? – спросил Вэл.

– Да-а. И это я тоже пробовал. Попал под газовую атаку. Было чуть-чуточку неприятно.

После этих слов на лице Профона появилась сонная улыбка, так глубоко проникнутая духом преуспеяния, будто одно только собственное имя уже придавало ему процветающий вид. Считать ли его «чуть-чуточку» ошибкой иностранца или аффектацией, Вэл не решил. Этот малый, очевидно, был способен на что угодно. Когда они оказались среди покупателей, окруживших мэйфлайскую кобылку, победительницу забега, мсье Профон спросил:

– Хотите предложить за нее цену?

Вэл кивнул. Теперь, когда под боком у него был этот сонный сатана, он стал сомневаться. От крайней суровости Провиденья его защитила предусмотрительность деда, оставившего ему тысячу годового дохода, к которой прибавилась тысяча годового дохода Холли, оставленная ей ее дедом. И все-таки, после того как большая часть денег, вырученных за южноафриканскую ферму, ушла на обустройство в Сассексе, карманы Вэла совсем не пухли от денег, которые можно было трогать. Поэтому очень скоро он сказал себе: «Черт! Эта кобылка не по мне!» Когда его предел – шесть сотен – был превышен, он перестал торговаться. Кобылка ушла с молотка за семьсот пятьдесят гиней. Вэл досадливо отвернулся и хотел уже уходить, как вдруг медленный голос мсье Профона произнес ему в ухо:

– Я купил эту маленькую кобылу, однако мне она не нужна. Заберите ее вы и подарите вашей жене.

Вэл посмотрел на бельгийца с вновь пробудившейся подозрительностью, но добродушие его взгляда не позволяло на него оскорбиться.

– Я сделал на войне чуть-чуточку денег, – стал объяснять мсье Профон, отвечая на взгляд Вэла. – У меня были акции оружейных заводов. Мне нравится дарить эти деньги. Я их всегда зарабатываю, но самому мне нужно только совсем чуть-чуточку. Я люблю давать их друзьям.

– Я куплю ее у вас за ту цену, которую вы заплатили, – сказал Вэл с внезапной решимостью.

– Нет, – настаивал бельгиец. – Заберите ее. Она мне не нужна.

– Черт возьми! Да нельзя же…

– Почему нельзя? – улыбнулся мсье Профон. – Я друг вашей семьи.

– Семьсот пятьдесят гиней не коробка сигар! – нетерпеливо выпалил Вэл.

– Хорошо. Просто держите ее у себя для меня, пока она мне не понадобится, и делайте с нею, что захотите.

– Если она останется вашей, – сказал Вэл, – тогда я не возражаю.

– Очень хорошо, – пробормотал мсье Профон, удаляясь.

Вэл посмотрел ему вслед. Может, этот бельгиец и правда был «недурной дьявол», а может, и нет. Профон вернулся к Джорджу Форсайту, и они скрылись из виду.

После скачек Вэл всегда ночевал в доме матери на Грин-стрит. В свои шестьдесят два года Уинифрид Дарти чудесно сохранилась, если учесть, что тридцать три года она терпела Монтегю Дарти, от которого ее в конце концов почти счастливо избавила французская лестница. Уинифрид была несказанно рада, когда любимый сын после стольких лет вернулся из Южной Африки, причем вернулся, так мало переменившись. Его жену она полюбила. В конце семидесятых годов, в девичестве, Уинифрид сама была пионеркой по части вольности, развлечений и моды, однако она признавала, что современные молодые дамы далеко превзошли ее поколение. К примеру, замужество, похоже, было в их глазах чем-то вроде небольшого приключения, и Уинифрид иногда жалела, что не смотрела на него так же. Решись она на подобное приключение во второй, третий, в четвертый раз, она бы, пожалуй, нашла себе мужа, которого чаще видела бы трезвым, чем Монтегю Дарти. Хотя, конечно, он оставил ей Вэла, Имоджин, Мод и Бенедикта (который уже почти дослужился до полковника и притом не пострадал на войне). Никто из них пока не развелся. Степенность детей часто удивляла тех, кто знал их отца, но, как Уинифрид предпочитала думать, все они на самом-то деле были Форсайтами и походили на нее, за исключением, пожалуй, Имоджин. Что же до Флер, «малышки» Сомса, то она, откровенно говоря, озадачивала Уинифрид. Девочка была такой же неугомонной, как и большинство современных молодых дам (как-то раз после ужина Проспер Профон сказал о ней: «Она огонек на сквозняке»), но не вихлялась и не кричала. Устойчивая в своем форсайтизме, Уинифрид испытывала инстинктивную неприязнь к той атмосфере, которой окружала себя современная девушка, к ее привычкам и ее девизу: «Долой бережливость! Давайте тратить, ведь завтра так и так будем бедными!» Уинифрид видела спасительное свойство натуры своей племянницы в том, что та, выбрав себе одну цель, не сворачивала с пути, пока этой цели не достигнет. Ну а относительно дальнейшего ясности, конечно, ожидать пока не следовало, ведь Флер была еще очень молода. Зато с наружностью «малышке» определенно повезло: природная миловидность дополнялась унаследованным от матери французским вкусом и умением носить одежду. На Флер все оглядывались – немаловажное обстоятельство в глазах Уинифрид: она всегда любила стиль и элегантность, за что жестоко поплатилась в случае с Монтегю Дарти.

В субботу утром, за завтраком, говоря с сыном о племяннице, Уинифрид извлекла из шкафа семейный скелет.

– Роман твоего тестя с тетей Ирэн в свое время наделал шуму, Вэл. Теперь это, конечно, быльем поросло, но Флер ничего не должна знать. Твой дядя Сомс очень об этом беспокоится. Так что соблюдай осторожность.

– Да! Однако положение будет чертовски неловкое, ведь единокровный брат Холли решил обучаться фермерству, и мы пригласили его жить у нас. Он, наверное, уже приехал.

– Ой! – воскликнула Уинифрид. – В самом деле щекотливо! А что этот мальчик собой представляет?

– Я видел его только раз, в девятом году, когда мы приезжали в Робин-Хилл. Тогда он бегал голышом, раскрашенный голубой и желтой краской. Веселый парнишка!

Найдя это «довольно милым», Уинифрид успокоительно прибавила:

– Что ж, Холли – женщина рассудительная, разберется. Твоему дяде я ничего не скажу: незачем зря его тревожить. Какая радость для меня, дорогой мой мальчик, – видеться с тобой теперь, когда я старею!

– Стареешь?! Да что ты, мама! Ты все так же молода, как прежде. Кстати, тот бельгиец, Профон, – кто он таков?

– Проспер Профон? О, это самый забавный человек из всех, кого я знаю!

Вэл, фыркнув, рассказал историю приобретения мэйфлайской кобылки.

– Очень на него похоже, – сказала Уинифрид. – Чего он только ни вытворяет!

– Ну, – произнес Вэл без улыбки, – нашей семье не очень-то везет с таким зверем. Для нас люди этого типа слишком легкомысленны.

Сын был прав, и Уинифрид на добрую минуту погрузилась в невеселые раздумья, прежде чем ответила:

– Он иностранец, Вэл. Его нельзя судить строго.

– Хорошо, я возьму кобылу себе, а как-нибудь потом возмещу ему ее стоимость.

Вскоре, пожелав матери всего наилучшего и получив от нее поцелуй, Вэл отправился к своему букмекеру, оттуда – в «Айсиум», а из «Айсиума» – на станцию «Виктория».

VIДжон

После двадцати лет жизни в Южной Африке миссис Вэл Дарти всей душой влюбилась – по счастью, в то, что ей принадлежало. Предметом ее обожания стал вид из ее же окон – поросшие зеленью меловые горы в ясном прохладном свете. Наконец-то она вернулась в Англию, которая в действительности оказалась еще прекраснее, чем в мечтах. Там, куда случай привел мистера и миссис Вэл Дарти, саут-даунсские холмы приобретали особое очарование, когда светило солнце. Будучи дочерью художника, Холли оценила редкую красоту их очертаний и их сияющую белизну. Она любила подняться по узкой лощине до холма Ченктонбери или до Эмберли, но до сих пор не делала попыток разделить это удовольствие с мужем, так как восхищение природой плохо уживалось в нем с форсайтским стремлением из всего извлечь какую-нибудь выгоду – например, использовать ценные свойства грунта для выездки лошадей.

Благодушно и плавно ведя домой «форд», Холли обещала себе, что, когда приедет Джон, она первым делом возьмет его с собой на горную прогулку: пускай увидит эти холмы под майским небом. Младшего единокровного брата она ждала с материнским чувством, которого не истощил Вэл. По возвращении из Южной Африки они прогостили в Робин-Хилле три дня, но Джона не видели – он был еще в школе. Поэтому воспоминания о нем ограничивались для Холли, как и для ее мужа, образом играющего у пруда солнечноволосого мальчика, всего в голубых и желтых полосках. Те три дня в Робин-Хилле были волнующими, печальными, неловкими. Воспоминания об умершем родном брате и об ухаживаниях Вэла, отец, так сильно постаревший за двадцать лет разлуки (при своей врожденной чуткости Холли не могла не заметить какой-то похоронной нотки в иронической мягкости его тона), а больше всего присутствие мачехи, которую она смутно помнила как «леди в сером» из тех времен, когда сама она была маленькой, а дедушка был жив и мадемуазель Бос так сердилась из-за того, что эта нарушительница границ давала здесь уроки музыки… Дух, мечтавший увидеть Робин-Хилл в полной безмятежности, не мог не смущаться и не страдать от всего этого. Но Холли прекрасно умела держать свои чувства при себе, поэтому встреча прошла вполне гладко. Когда отец поцеловал ее на прощание, его губы (она это ясно ощутила) дрогнули.

– Ну что, моя дорогая, – сказал он, – война не изменила Робин-Хилла, ведь правда? Если бы ты только могла привезти с собою Джолли! Кстати, как ты относишься к нынешним спиритическим бредням? Лично я боюсь, что если дуб умер, то умер наверняка.

По той теплоте, с какой Холли его обняла, он, вероятно, понял, что выдал свою тайну, и поспешил вернуться в ироническое русло:

– «Спиритизм» – странное слово. Вроде бы речь идет о духе, но чем меньше в этих теориях голословности, тем очевиднее их материальность.

– Это как? – спросила Холли.

– Посмотри на фотографии аур. Фотографический снимок невозможно сделать, если нет чего-то материального, на что падают свет и тень. Нет, так мы дойдем до того, что всякую материю станем называть духом или всякий дух материей – уж не знаю.

– Папа, разве ты не веришь в жизнь после смерти?

Джолион поглядел на дочь, и ее глубоко поразила странная грустная насмешливость его лица.

– Видишь ли, моя дорогая, я рад был бы найти в смерти что-нибудь утешительное. Я думал об этом, но пока, хоть убей, не вижу ничего такого, что свидетельствовало бы о вечной жизни души и чего нельзя было бы с тем же успехом объяснить телепатией, подсознанием или эманацией из кладовых этого мира. Я хотел бы верить, однако хотение порождает только мысли, а не факты.

Еще раз поцеловав Джолиона, Холли испытала чувство, подтверждавшее его теорию о превращении всего материального в дух: лоб отца и правда показался ей каким-то невещным.

Но самое острое впечатление за те три дня в Робин-Хилле Холли получила, когда незаметно для своей мачехи наблюдала, как та читает письмо Джона. Ей показалось, что за всю свою жизнь она не видела ничего более милого. Ирэн, всецело поглощенная чтением, стояла у окна, и свет падал на ее лицо и красивые поседевшие волосы. Губы с улыбкой шевелились, глаза смеялись и танцевали, свободная рука была прижата к груди. Холли отошла, убежденная в том, что увидела совершенную любовь, и что Джон наверняка окажется чудесным молодым человеком.

Ее ожидания оправдались, когда она увидела его выходящим из вокзала с вещевым мешком в руке. Он немножко напоминал Джолли – давно утраченного кумира ее детства, – только глядел он более взволнованно, менее чинно, глаза сидели глубже, из-за отсутствия шляпы волосы казались ярче. Вообще говоря, он был очень даже интересен – этот «маленький» брат!

Того, кто привык к самоуверенности современной молодежи, не могла не очаровать осторожная вежливость Джона. Он смутился оттого, что Холи повезет его на автомобиле, а не он ее. Может, ему следует попробовать? В Робин-Хилле, правда, с войны нет машины. Он садился за руль только раз в жизни и въехал на насыпь. И все-таки было бы хорошо, если бы Холли разрешила ему повести. Его смех, мягкий и заразительный, звучал очень располагающе, хотя слово это, как Холли слышала, теперь считалось старомодным. Когда они приехали домой, Джон достал помятое письмо, которое она прочла, пока он мылся. Письмецо было совсем короткое, но, наверное, далось отцу не без боли.

Этих нескольких строчек оказалось достаточно, чтобы Холли опять ощутила неловкость и огорчение оттого, что приезжает Флер.

После чая Холли выполнила данное себе обещание и повела Джона на холм. Они долго разговаривали, сидя над старым меловым карьером, заросшим ежевикой и гусиной монетой. Склоны холма были усеяны цветками истода и звездочками печеночного мха, пели жаворонки и дрозды в кустарнике, а иногда чайка, залетевшая с моря, кружила, ярко белея в блекнущем небе, на котором уже смутно вырисовывалась луна. Пахло так приятно, будто невидимые крошечные существа бегали по травинкам, выдавливая из них ароматное масло. Джон, довольно долго молчавший, нежданно сказал:

– Чудесно! Здесь нет никакого жира, ничего лишнего. Только полет чаек да овечьи колокольцы…

– Полет чаек да овечьи колокольцы! А ты поэт, мой дорогой!

Джон вздохнул.

– Нет, стихов у меня не выйдет.

– А ты попробуй! Я пробовала, когда была в твоем возрасте.

– Правда? Мама тоже говорит: «Попробуй». Но, по-моему, поэт из меня дрянной. А ты не покажешь мне свои стихи?

– Дорогой мой, – ответила Холли, – я уж девятнадцать лет как замужем, а стихи сочиняла, когда только мечтала о замужестве.

– Вот как, – сказал Джон, отвернувшись, и та щека, которую Холли видела, приобрела очаровательный оттенок.

Неужели ему уже «надуло ветром голову», как выразился бы Вэл? Если так, то тем лучше: значит, не обратит внимания на юную Флер. К тому же в понедельник он начинает работать на ферме. Холли улыбнулась. Ходил ли Бернс за плугом, или это делал только Пирс Пахарь[60]60

Пирс (в пер. Д. Н. Петрушевского – Петр) Пахарь – заглавный герой поэмы Уильяма Ленгленда (1332–1386).

[Закрыть]? Похоже, теперь почти все молодые люди и многие девушки – поэты, и часто очень неплохие, судя по тем книгам, которые Холли, живя в Южной Африке, выписывала у Хэтчуса и Бампардса[61]61

Видоизмененные названия старых лондонских книжных магазинов «Хэтчардс» и «Бампус».

[Закрыть]. О да, очень! Куда лучше, чем то, что писала она сама! В годы ее юности всеобщее увлечение поэзией только начиналось, настоящий расцвет пришел позже – вместе с автомобилями. Еще одна долгая беседа (за ужином у очага в нижнем зале), и, казалось, Холли уже знала о младшем брате почти все, кроме того, что было действительно важно. Она рассталась с ним у двери его спальни, дважды проверив, всем ли необходимым он обеспечен, и уверившись в том, что будет его любить и что Вэлу он понравится. Джон был эмоционален, но эмоции не били через край, он умел сочувственно слушать, притом мало говоря о себе. Он, очевидно, любил их общего отца и обожал свою мать. Играм предпочитал верховую езду, греблю и фехтование. Спасал мотыльков от огня, а пауков терпеть не мог, однако не убивал, а подсаживал на кусочки бумаги и выбрасывал за дверь. Словом, он был мил. Холли уснула с мыслью о том, что этот мальчик будет ужасно страдать, если кто-нибудь причинит ему боль. Но кто причинит ему боль?

Сам Джон тем временем и не думал спать. Сидя на подоконнике с листком и карандашом, он писал свое первое «настоящее стихотворение» – писал при свече: луна светила недостаточно ярко, чтобы можно было разбирать буквы, но достаточно ярко для того, чтобы ночь казалась трепещущей гравюрой на серебре и рождала ощущение, будто Флер сейчас придет, и обратит к Джону глаза, и уведет его далеко, за холмы. Глубоко погрузившись в недра своего наивного ума, он писал, стирал и писал заново на бумаге пометки. Он делал все, что делает художник, завершая произведение искусства, и чувствовал то, что, наверное, чувствует весенний ветер, испытывая свою первую песню на зацветающих ветках. Джон был из тех мальчиков (не многих), в которых школьная жизнь не убила привитой дома любви к прекрасному. Эту любовь ему, конечно, приходилось держать при себе, чтобы никто, даже учитель рисования, о ней не узнал. И все же она была в нем, чистая и придирчивая. Поэтому собственное стихотворение казалось ему напыщенным и настолько же хромоногим, насколько ночь была крылата. Однако он сохранил листок: вышло «чудовищно», но в качестве выражения невыразимого это все-таки было лучше, чем ничего. В некотором смущении Джон подумал: «Маме этого не покажешь». Он спал ужасно сладко, когда наконец уснул, утомленный новизной.